鄂西南表层岩溶带地下水补径排及动态变化特征

2016-06-09吴慈华

吴慈华

((湖北省地质局 水文地质工程地质大队,湖北 荆州 434002)

鄂西南表层岩溶带地下水补径排及动态变化特征

吴慈华

((湖北省地质局 水文地质工程地质大队,湖北 荆州 434002)

结合前人的研究成果和近年来实施的鄂西南岩溶地区水文地质环境地质调查项目,根据表层岩溶带地下水的主要赋存特征和排泄方式,将其划分为表层岩溶泉、表层岩溶潭、浅层地下河三种类型,并通过实例详细说明了各自补径排特征。根据表层岩溶带在垂直方向的物质结构特点,将其划分为单层结构、双层结构和三层结构三种类型,依据降雨和流量长观监测资料,针对不同结构类型的表层岩溶水,阐明表层岩溶带地下水动态变化特征,为鄂西南贫困岩溶石山地区表层岩溶水合理开发利用提供地质依据。

表层岩溶带;表层岩溶水类型划分;补径排特征;结构划分;动态变化特征;鄂西南

“表层岩溶带”的概念,首先由法国学者于20世纪70年代初期通过建立野外岩溶水文地质试验场发现并提出的。20世纪80年代中后期,由袁道先院士将这一概念引入并在中国推广,以桂林试验场为基地,对表层岩溶带的结构、动力条件、岩溶特征、水文地质特征以及对岩溶水的调蓄进行了系统研究,并以此为基础,创立了岩溶动力学。表层岩溶带是地表强烈岩溶化过程的产物,为表层碳酸盐岩各种岩溶个体形态和微形态组合构成的不规则带状的岩溶带,在中国南方岩溶区广泛分布。表层岩溶带对地下水的调蓄表现在两个方面:一是增加入渗补给量;二是延缓降雨后雨水在岩溶水系统停留的时间,并进而形成了表层岩溶带地下水,分别以表层岩溶泉、表层岩溶潭、浅层地下河形式出露。表层岩溶带地下水为开采深部岩溶水困难的峰丛山区居民饮水提供了重要的水源,对于解决西南岩溶山区居民的干旱缺水问题具有重要意义。近二十余年来,国内很多专家学者从表层岩溶带的岩溶动力学特征[1]、对岩溶水的调蓄功能[2]、表层岩溶带及其水循环的研究进展与发展方向[3]、表层岩溶带的水文动态分析[4]、表层岩溶泉动态变化规律[5]等方面对表层岩溶带地下水进行了大量卓有成效的研究工作。在鄂西南地区绝大多数表层岩溶带地下水都被当地居民开发利用,有利地弥补了开发利用岩溶管道水十分困难的缺水局面。因此,研究该地区表层岩溶带地下水的赋存规律、补径排及动态变化特征,增加表层岩溶带对岩溶水资源调蓄功能及如何开发利用,以缓解人蓄用水困难和恢复生态,都显得迫切而又必要。

1 表层岩溶带地下水类型划分及其补径排特征

近十年来,在鄂西南地区调查发现表层岩溶带地下水露头3 213个[6],其中发育于T1j与T1d层中有1 919个,占调查总数的59.7%(表1)。

由于表层岩溶带发育的强弱主要受地层岩性、地质构造、地形地貌、水动力条件、土壤及植被等因素的制约,表层岩溶带地下水赋存于不同贮水空间内,不论是在地下水补径排特征上,还是在贮水量及其动态变化上,都有很大的差异,根据其排泄出露形式,划分为表层岩溶泉、表层岩溶潭(湖)、浅层地下河三种类型,其补径排特征也不同。

1.1 表层岩溶泉

系直接受表层岩溶带补给的地下水露头,在泉口可见到地下水变成地表径流的状况,可直接对其进行水文要素的观测。广泛地分布在沟谷、槽谷、洼地边侧不同高度的山坡上,而又以坡脚处为主,共调查3 123个,占总数的97.2%。地下水主要赋存于岩溶裂隙中,

表1 鄂西南表层岩溶带地下水露头调查统计表

注:清江源流域含湖北省境内郁江流域、唐岩河流域、清江流域中上游段;四幅联测是指湖北下坪幅、鹤峰幅、湾潭幅、白果坪幅1∶5万水文地质环境地质调查。

赋水裂隙包括风化裂隙和表层带构造裂隙,裂隙密集但规模小,仍保持初始裂隙特征,其流量多数在1 L/s左右或更小,其补给面积小,一般不超过1 km2,具有就近渗入补给、排泄的特点,其流量随季节变化大,最大、最小流量一般相差几百或上千倍。

表层岩溶泉由大气降水入渗补给,储存并径流于表层岩溶带内的溶蚀裂隙、溶孔、小溶洞及强风化带的节理裂隙中,以分散的裂隙流排泄形式为主。当下渗水流遇到表层带底板为弱岩溶化岩体或阻水断层时,因受阻便改为侧向径流,在地形切割处以下降泉、上升泉或呈分散渗流的形式泄出地表。如宣恩县椒园镇的XS42-1、XS42-2、XS42-3号表层泉,三泉顺地形倾向展布,间距20 m左右。XS42-1泉口呈洞状,洞径15 cm左右;XS42-2与XS42-3二泉口呈溶隙状,隙宽1~2 cm。三泉流量均为0.01 L/s左右(2007年4月3日),水温14.5 ℃,气温19 ℃。XS42-3泉水既有大气降水入渗补给,又有XS42-1与XS42-2两泉泄出后部分余水再次入渗后形成的地下水的补给(图1)。

图1 宣恩椒园镇XS42点表层带岩溶泉补径排剖面示意图Fig.1 Profile schematic diagram of recharge runoff discharge of karst spring at XS42 point in Jiaoyuan town ,Xuanen County

又如利川团堡镇狐狸坝泉点,其形成条件及补径排特征如图2所示。

图2 利川团堡镇狐狸坝表层带岩溶泉补径排剖面示意图Fig.2 Profile schematic diagram of recharge runoff discharge of karst spring in Tuanbao town,Lichuan County

1.2 表层岩溶潭(湖)

系指呈坑状或井状、水位低于地表0.5~2 m的表层岩溶带地下水的天然露头。它们主要分布于槽谷洼地内。另在山间溶蚀台面上也有溶潭分布。溶潭与表层岩溶泉的最大区别在于其水体的流动不明显,它是以潜流的方式缓慢地从裂隙中流走,故而,不能对其实测流量。共调查58个,占总数的1.8%。

表层岩溶潭多由槽谷洼地内发生地下水溶蚀塌陷形成的负地形,其形态特征与漏斗近乎一致,不同之处是漏斗底部发育落水洞,起消排水作用,而岩溶潭底部发育水平或向岩溶潭倾斜的细小岩溶管道,雨季周边高地部分水沿地下岩溶管道顶托补给岩溶潭内,使得岩溶潭水面抬升,由于其与下部岩溶管道相通,即使枯季岩溶潭内也保持有一定的水面,其水面代表着本区浅埋的地下水水位。如恩施市红土溪乡石灰窑K3-76岩溶潭,地表呈圆形,直径260 m,当地称此为“龙潭”,东部一直径6 m水潭与此相连,因此,又称“子母潭”(照片1)。该潭所在地属鄂西Ⅰ-Ⅱ级剥夷面过渡地带,潭底高程1 662 m,与周边岩溶丘丛相对高差50~150 m,两潭水长年不干,雨季,潭底周边泉水流入潭内,使得潭内水位快速上升,抬升后的潭水位需15~20 d才能回到平水期时的水位。

照片1 恩施石灰窑679号子母岩溶潭Photo 1 No.679 karst lake in Enshi

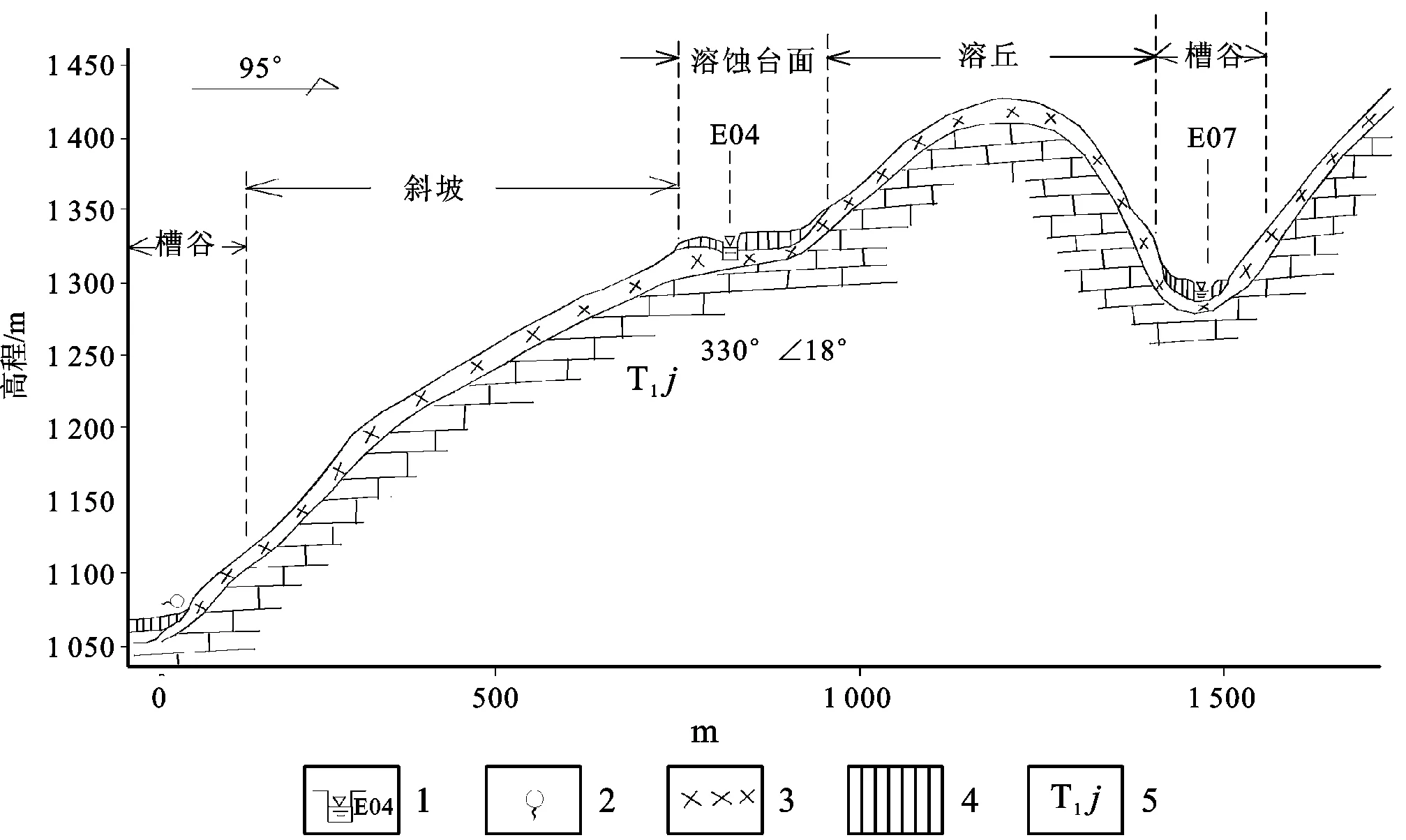

又如巴东县野三关镇凤台乡的ES04号和ES07号两个溶潭。前者位于山间溶蚀台面上,高程1 330 m,水面低于地面2 m,该泉沿走向60°的近直立的溶蚀构造裂隙流出,溶缝宽5~10 cm,无充填物;后者位于一呈NE-SW向的长槽谷中,高程1 286 m,呈圆坑状,直径约8 m,深约2 m,周边为旱田(图3、照片2)。

图3 巴东野三关镇ES04、ES07表层岩溶潭补径排剖面示意图Fig.3 Profile schematic diagram of recharge runoff discharge of ES04、ES07 karst spring in Yesanguan town,Badong county

1.3 浅层地下河

在表层岩溶带局部地方岩溶发育强烈,也能形成一定的管道流,但在地形或构造的影响下,地下水的活动空间受到控制,岩溶管道规模不大,延伸很短,且只有一个单管道,而且埋深很浅,故亦属表层岩溶带地下水系统。共调查32个,占总数的1.0%。

照片2 巴东野三关镇ES07岩溶潭Photo 2 ES07 karst lake in Yesanguan town of Badong county

浅层地下河一般由大气降水入渗或地表小型消(落)水洞灌入补给,储存并径流于表层岩溶带内的溶蚀洞穴中。当地下水流遇到表层带底板为弱岩溶化岩体或阻水地层时,多在地形切割处或河谷两侧以溶洞泉形式泄出地表。如团堡镇晒田坝浅层地下河即属此类,该地下河位于团堡槽谷底部,其管道主要沿层面发育,进口高程996 m,出口高程987 m,沿地下河分布天窗2个,其总体径流方向S30°E,地下河伏流口呈拱型,直径约0.3 m,在天窗中所见岩溶管道呈扁平状,高0.5 m,宽1.5 m,其出口被第四系碎块石土掩埋,埋深仅有5 m左右。补给面积2.1 km2,其流量约11.5 L/s(图4)。

图4 利川团堡镇晒田坝浅层地下河补径排剖面示意图Fig.4 Profile schematic diagram of recharge runoff discharge of shallow underground river in Tuanbao town,Lichuan county

综上所述,表层岩溶带地下水补给源主要是大气降水,局部地带存在岩溶水的再次补给现象;储存并径流于表层岩溶带内的溶蚀裂隙、溶孔、小溶洞中,受地形切割或构造、阻水地层影响分别以表层岩溶泉、表层岩溶潭、浅层地下河三种形式出露地表。表层岩溶泉的补给面积一般较小,普遍为数十—数百平方米,流量较小,降水入渗系数一般<0.5,地下径流模数多在3~5 L/s·km2之间,主要供山区分散居民就近用水。表层岩溶潭多位于槽洼地区,一般与下部岩溶管道相通,补给面积多在0.5~2 km2,流量稍大,降水入渗系数一般在0.5左右,地下径流模数多在5~8 L/s·km2之间,主要作为生态养殖水源或供山区集中居民用水。浅层地下河补给面积最大,流量最大,降水入渗系数一般在0.7~1.0,地下径流模数多在10~20 L/s·km2之间,出露位置较高时一般作为山区集中供水水源地。

图5 鹤峰燕子镇鹤S1-35表层带岩溶泉动态曲线图

2 表层岩溶带地下水动态变化特征

岩溶水动态系指岩溶地区地下水流量、水位、水温及水化学成分在自然或人为因素影响下随时间的变化状况。其变化特征取决于降雨量及其降雨入渗补给强度、岩溶类型、岩溶发育程度、介质导水畅通程度及地下水水力坡度等因子。区内降雨量大、入渗补给量大,属裸露型岩溶强烈发育区。大气降水以面状入渗和点状灌注的方式进入地下,致使地下水径流量和水位的变化与降雨量的变化呈明显的相关关系(地下水水温与水化学成分则无明显变化),表层岩溶带地下水动态变化的特点又因表层岩溶带结构特征和地下水的类型不同而异。

根据表层岩溶带在垂直方向的物质结构特点,将其划分为单层结构、双层结构和三层结构三种类型[7]。单层结构是指某一地段、某一区段内碳酸盐岩直接裸露地表面积>30%的地区,即在剖面上是由单一的溶沟、溶槽、石芽、溶缝、溶管、溶隙、溶孔网络构成直接裸露于地表的强岩溶带。双层结构和三层结构指

岩石裸露地表面积<30%的地段,前者在剖面上表现为上部为土层或植被,下部为强岩溶化带,即在剖面上具有土层加上土层之下的强岩溶带或植被加上植被覆盖之下的强岩溶带两种二元结构特征;后者是指剖面上顶部为植被覆盖,中部为数米厚的土层,下部则是强岩溶化带构成的三元结构特点。

鄂西南岩溶地区存在单层、双层、三层结构地下水类型,其动态特征如下:

2.1 单层溶隙—裂缝水动态特征

其动态主要反映在流量较小的表层岩溶带岩溶泉上,泉流量一般都<1 L/s,旱期稍长,不少泉水即干涸。由于单层结构裸露岩体的透水性很强,使得地表水与地下水的循环速度都非常快。据野外观察,大雨十几分钟后,一些表层岩溶泉流量即迅速增加。泉流量对降雨滞后的时间很短,具有动态变化大、泉流量猛增或骤减快的特点。如位于鹤峰县燕子镇东乡村6组的鹤S1-35表层带岩溶泉,2014年在枯水期即有66 d时间呈断流状态,当丰水期或大雨后,其流量又高达13.6 L/s,动态季节性变化非常明显(图5)。根据实时降雨量和长观数据,对长观点地下径流模数、入渗系数计算结果见表2。

表2 鹤S1-35表层带岩溶泉长观点监测计算成果表

2.2 双层溶隙—溶洞水动态特征

动态主要反映在流量较大的表层岩溶泉(潭)上,其特点是呈脉状水流,流量较大,泉流量一般1~5 L/s,流速慢,以层流状态为主,常以表层岩溶带裂隙溶洞泉的形式泄出地表。双层结构在岩溶发育相对较弱部位,含水介质为溶孔与溶隙,由于贮水空间小,降水以面状入渗为主、入渗缓慢,地下水接受补给均匀且迟缓,地下水动态滞后时间稍长,流量过程除了极端连续大雨暴雨情况,一般曲线相对平缓,峰谷曲线为缓变形,如鹤峰县下坪乡下S2-9表层裂隙溶洞泉,对比降雨量与流量变化曲线看,一般在丰水期时,泉水流量对降雨量的响应更为灵敏,当降雨量达到5 mm时,泉水流量即有较明显的增大,但当枯水期时,降雨量达到10 mm时,泉水流量均无明显增大现象,尤其是年头年尾反映更为明显(图6)。根据实时降雨量和长观数据,对长观点地下径流模数、入渗系数计算结果见表3。

图6 鹤峰下坪乡下S2-9表层带溶洞泉动态曲线图

表3 下S2-9表层带溶洞泉长观点监测计算成果表

图7 鹤峰县走马镇白S1-4浅层地下河动态曲线图

2.3 三层溶洞—管道水动态特征

动态主要反映在流量较大的浅层地下河上,表层岩溶带多具有三层结构。含水介质为规模较大的溶洞与地下河管道,其特点是呈溶洞—管道水,流量较大,一般5~15 L/s。大气降水以点状集中式灌注地下进入畅通的洞穴管道中,致使地下河与溶洞泉流量及岩溶管道中的水位受降雨影响变化迅速、变幅大,流量过程曲线呈不规则的多峰锯齿状折线。如鹤峰县走马镇白S1-4浅层地下河,对比降雨量与流量变化曲线看,流量相对降雨较为敏感,一般雨后不到一天流量即上升至一峰值,峰值持续时间短,暴涨暴落(图7)。根据实时降雨量和长观数据,对长观点地下径流模数、入渗系数计算结果见表4。

表4 白S1-4浅层地下河长观点监测计算成果表

通过上述三种结构类型的表层岩溶带地下水动态变化特征可知,表层泉流量动态变化的大小与降雨量息息相关,单层结构表层岩溶泉对降雨量的响应最为灵敏,流量动态变化最大,双层结构和三层结构次之。同时也与表层岩溶泉的结构类型密切相关,显示出植被或土层厚度对岩溶水资源有着较大的调蓄功能,在植被覆盖较好或土层厚度较大的双层和三层结构区段,表层泉流量动态变化就较小,而在单层结构区段,表层泉流量动态变化就较大。

3 结语

鄂西南山区属中国西部地区,由于地处偏远、山高谷深、地形切割大、经济比较落后等因素,岩溶地下水资源开发利用程度低,同时岩溶干旱问题突出。本文通过对鄂西南表层岩溶带地下水调查成果的归纳统计、分析研究,根据表层岩溶带地下水排泄出露形式,将其划分为表层岩溶泉、表层岩溶潭(湖)、浅层地下河三种类型,同时,研究揭示鄂西南地区表层岩溶带地下水补径排特征和动态变化特征,为鄂西南贫困岩溶石山地区表层岩溶带地下水合理开发利用提供地质依据。

[1] 蒋忠诚,袁道先.表层岩溶带的岩溶动力学特征及其环境和资源意义[J].地球学报,1999,20(3):302-308.

[2] 蒋忠诚,王瑞江,裴建国,等.我国南方表层岩溶带及其对岩溶水的调蓄功能[J].中国岩溶,2001,20(2):106-110.

[3] 覃小群,蒋忠诚.表层岩溶带及其水循环的研究进展与发展方向[J].中国岩溶,2005,24(3):250-254.

[4] 姜光辉,郭芳.我国西南岩溶区表层岩溶带的水文动态分析[J].水文地质工程地质,2009,36(5):89-93.

[5] 章程,袁道先,曹建华,等.典型表层岩溶泉水短时间尺度动态变化规律[J].地球学报,2004,25(4):467-471.

[6] 周宁,吴慈华,杨世松,等.湖北重点岩溶流域水文地质环境地质调查报告[R].武汉:湖北省地质环境总站,2015.

[7] 吴慈华,尹伟,周宁,等.鄂西南岩溶地区表层岩溶带结构特征及其分布规律[J].资源环境与工程,2009,23(1):40-42.

(责任编辑:于继红)

Characteristics of Recharge Runoff Discharge and Dynamic Change of Karst Groundwater in Epi-karst Zone of Southwest Hubei Province

WU Cihua

(HubeiInstituteofHydrogeologyandEngineeringGeology,Jingzhou,Hubei434002)

Combined the former research results and the project of hydrogeological and environmental geologic survey of karst regions in southwest Hubei province in recent years,epi-karst water is divided into epi-karst springs,epi-karst pool and shallow underground river based on the main occurrence characteristics and discharge of groundwater.According to the material structure characteristics in vertical direction of epi-karst belt,epi-karst zone is divided into single layer structure,double layer structure and three-layer structure.The long-term monitoring data of rainfall and water flow clarifies the dynamic changes of different structure types of epi-karst water,which provided geological basis for reasonable development and utilization of epi-karst water in poor karst mountain areas of southwest Hubei province.

epi-karst zone; epi-karst water classification; recharge runoff discharge characteristics; structural division; dynamic changes; southwest Hubei Province

2016-08-29;改回日期:2016-10-08

中国地质调查局大调查项目“湖北重点岩溶流域地下水勘查与开发示范”,项目编码为1212011089029。

吴慈华(1974-),男,高级工程师,水文地质与工程地质专业,从事水工环地质调查评价研究工作。E-mail:wucihua740915@163.com

P641.134

A

1671-1211(2016)06-0904-06

10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.2016.06.019

数字出版网址:http://www.cnki.net/kcms/detail/42.1736.X.20161026.0907.010.html 数字出版日期:2016-10-26 09:07