不同运行模式下的市域轨道交通最小曲线半径研究

2016-06-06黄华玮韩春华

黄华玮,韩春华

(1.中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司,昆明 650200;2.昆明理工大学交通工程学院,昆明 650000)

不同运行模式下的市域轨道交通最小曲线半径研究

黄华玮1,韩春华2

(1.中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司,昆明650200;2.昆明理工大学交通工程学院,昆明650000)

摘要:市域轨道交通在我国尚处于起步阶段,实际工程运用较少,国内各种规范均不适用,对市域轨道交通线路最小曲线半径进行研究具有重要意义。在传统的线路设计参数计算方法的基础上,基于不同的运营模式和乘坐模式,分不同速度匹配模型进行研究,并通过与其他常规轨道交通制式进行对比,结合舒适度分析,对市域轨道交通的计算结果进行优化改正,给出不同速度下线路最小曲线半径的建议值。

关键词:市域轨道交通;线路设计;最小曲线半径

1市域轨道交通的特点

市域轨道交通是一种介于国家干线铁路和普通地铁两者之间的一种轨道交通制式[1],线路长度一般不超过100 km,站间距3~5 km,是服务于市民在市域范围内快速出行,连接城市核心区与外围组团的轨道交通方式。与其他轨道交通制式相比,快速直达的市域轨道交通可增强中心城市与周边的联系,实现与国家铁路干线的互联互通。

市域轨道交通的设计速度多在120~160 km/h,对于120 km/h的市域轨道交通线路,线路主要设计参数可参照《地铁设计规范》(GB50157—2013)选取执行,而对于140 km/h和160 km/h的设计速度,国内没有现成的规范可直接采用。因此,本文重点对速度目标值为140 km/h和160 km/h的市域轨道交通线路进行研究。

2市域轨道交通的运行模式分析

针对市域轨道交通系统,结合常规客流特征主要开行站站停和大站直达两种类型的列车的运营条件,同时考虑市域轨道交通扩展为城际铁路的条件,提出在不同运行模式下进行市域轨道交通线路设计主要参数的研究方法,分别对各种运行模式加以研究。

2.1运营模式

从运营的角度出发,市域轨道交通可分为大站直达模式和站站停模式。

大站直达模式考虑市域轨道交通扩展为城际铁路条件,开行大站直达、小站越行列车。由于被越行站需设置越行股道,这将使越行站的整体规模大幅增加,此外,开行大站直达列车产生越行,因而会对系统能力产生一定的影响。

站站停模式不考虑市域轨道交通扩展为城际铁路条件,列车采用类似地铁运行。

2.2乘坐模式

从列车旅行时间、车厢舒适的角度,可将市域轨道交通分为长途乘坐和短途乘坐模式。

长途乘坐模式列车主要服务于长途乘客,停站间距长,为了保证旅客安全、提高舒适度,车厢大多采用全座席设计,采用2+2横向或3+2横向排列。干线动车组、城际列车和大站直达列车多采用此模式。

短途乘坐模式主要服务于短途乘客,乘客上下车频繁,要求车内有宽敞的空间,便于乘客流动,站站停列车按照纵列式座席布置。一般地铁列车多采用此模式。

2.3速度匹配模型的建立

结合运营模式及乘坐模式,分别建立高、低速列车共线和单一速度列车运行[2]两种市域轨道交通线路速度匹配模型。

高、低速列车共线模式主要考虑大站停快车与站站停慢车共线运行,对于160 km/h设计速度,大站停列车按160 km/h,站站停列车按120 km/h考虑。座席布置按照长途乘坐模式设置,要求列车具有较高的舒适度,同时提高与其他交通方式的竞争力。

单一速度列车运行模式线路不设置越行站,采用单一速度列车运行。座席按短途乘坐模式布置。

3线路最小曲线半径的计算

3.1传统理论计算[2]3.1.1最高行车速度要求的最小曲线半径

式中Rmin——最小曲线半径,m;

Vmax——最高行车速度,km/h;

[h]——实设超高允许值,mm;

[hq]——欠超高允许值,mm。

3.1.2不同速度列车共线运行条件下的最小曲线半径

式中Rmin——最小曲线半径,m;

VG——列车最高行车速度,km/h;

VD——低速列车平均运行速度,km/h;

[hq]——欠超高允许值,mm;

[hg]——过超高允许值,mm。

3.2高、低速列车共线模式下最小曲线半径的计算

在高、低速列车共线模式下,影响市域轨道交通线路最小曲线半径计算的主要参数有:曲线外轨实设超高允许值[h]、保证高速列车通过时产生的未被平衡的最大允许欠超高值[hq]、保证低速列车通过时产生的最大允许过超高值[hg][3]。

3.2.1曲线外轨实设超高允许值[h]

对于高低速列车共线模式,结合列车座席布置及舒适性角度分析,对于市域轨道交通而言,为了提高设计运行速度,可对外轨实设超高[h]取值适当放宽。市域轨道交通在高低速列车共线的运行模式下,曲线实设超高允许值采用150 mm。国内各种规范和标准对实设超高允许值的规定见表1。

表1 各种规范采用的实设超高允许值[h] mm

3.2.2欠超高允许值[hq]的确定

最大允许欠超高是控制列车运行速度的重要因素,与旅客的乘坐舒适性有密切的关系[2]。

对于高低速列车共线模式,结合列车座席布置及舒适性角度分析,该模式下列车有别于地铁车辆运行情况,而更类似于长距离运输的高速列车运行情况,车体横向加速度为0.5 m/s2对应的欠超高允许值[hq]是合适的。市域轨道交通在高、低速列车共线的运行模式下,欠超高允许值[hq]的取值一般60 mm,困难90 mm。国内各种规范和标准对欠超高允许值规定见表2。

表2 各种规范采用的欠超高允许值[hq] mm

3.2.3过超高允许值的确定[hg]

考虑到市域轨道交通是一种客专线路,有别于国铁干线的客货混跑线路,因过超高引起的轮轨磨耗较小,故其过超高允许值与欠超高允许值一致,即过超高允许值[hg]与欠超高允许值[hq]对旅客乘坐舒适度的影响是相同的,区别仅在于二者倾斜方向相反。过超高允许值[hg]取值同欠超高允许值[hq]。故规定在高、低速列车共线模式条件下,过超高允许值[hg]取值一般60 mm,困难90 mm。各规范的过超高允许值见表3。

表3 各种规范采用的过超高允许值[hg] mm

3.2.4高、低速列车共线模式最小曲线半径的确定

根据选取的各项参数,并预留20~40 mm的余量[1],计算市域轨道交通在高低速列车共线条件下的[hq+hg]取值一般100 mm,困难140 mm。国内各种规范和标准对[hq+hg]规定见表4。

表4 各种规范采用的[hq+hg] mm

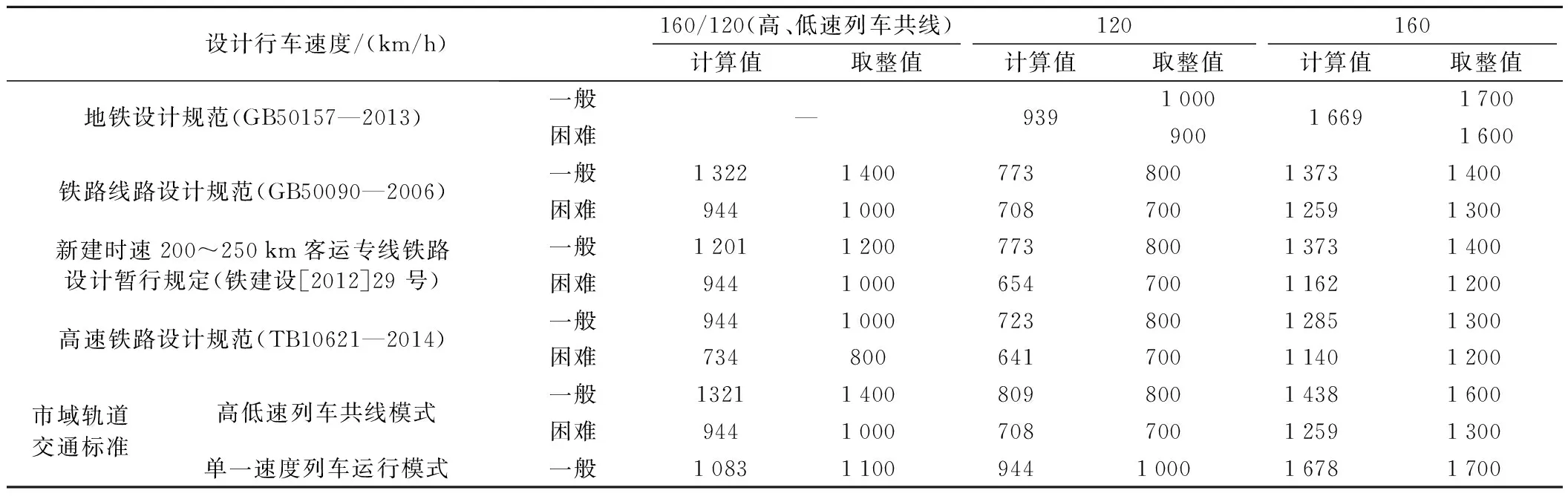

按传统计算公式分别计算速度目标值为160 km/h和140 km/h时,高、低速列车共线模式下市域轨道交通线路的最小曲线半径值计算结果见表5。

表5 最小曲线半径(高、低速列车共线模式)

在高、低速列车共线模式下,当速度目标值为160 km/h时,市域轨道交通线路的最小曲线半径一般地段1 600 m,困难地段1 300 m;当速度目标值为140 km/h时,市域轨道交通线路的最小曲线半径一般地段1 200 m,困难地段1 000 m。

3.3单一速度列车运行模式最小曲线半径的计算3.3.1曲线外轨实设超高允许值[h]的确定

对于单一速度列车运行模式,结合列车座席布置分析,舒适条件所确定最大超高允许值有别于高、低速列车共线模式。单一速度列车运行主要为站站停模式,列车主要服务于短途乘客,乘客上下车频繁,要求车内有宽敞空间,便于乘客流动,座席布置可按纵列式座席布置,其舒适性要求倾向于地铁模式。故在单一速度列车运行模式下,市域轨道交通曲线外轨实设超高允许值的取值参照地铁规范取120 mm。

3.3.2欠超高允许值[hq]的确定

对于单一速度列车运行模式,结合列车座席布置及舒适性角度分析,该模式下列车运行为站站停模式,列车主要服务于短途乘客,乘客上下车频繁,要求车内有宽敞空间,便于乘客流动,座席布置按纵列式座席布置,其舒适性要求倾向于地铁模式,需要车体横向加速度需要达到0.4 m/m2对应的欠超高允许值[hq],参照地铁设计规范取[hq]=61 mm。

3.3.3过超高允许值的确定[hg]

考虑到市域轨道交通是一种客专线路,有别于国铁干线的客货混跑线路,因过超高引起的轮轨磨耗较小[2],故其过超高允许值与欠超高允许值一致,即过超高允许值[hg]与欠超高允许值[hq]对旅客乘坐舒适度的影响是相同的,区别仅在于二者倾斜方向相反。过超高允许值[hg]取值同欠超高允许值[hq]。取[hg]=61 mm。

3.3.4单一速度列车运行模式下最小曲线半径的确定

根据选取的各项参数,计算市域轨道交通在单一速度列车运行条件下的[h+hq]取值为181 mm。

表6 各种规范采用的[h+hq] mm

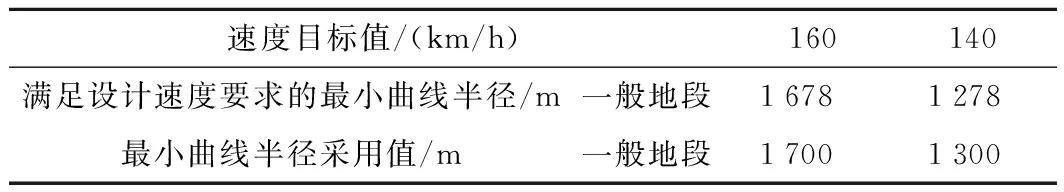

按传统计算公式计算单一速度列车运行模式下的最小曲线半径取值见表7。

表7 最小曲线半径(单一速度列车运行模式)

在单一速度列车运行模式下,当速度目标值为160 km/h时,市域轨道交通线路的最小曲线半径1 700 m;当速度目标值为140 km/h时,市域轨道交通线路的最小曲线半径1 300 m。

4建议值与其他轨道交通制式的取值对比

将计算所用的超高参数及最小曲线半径取值与其他制式下的轨道交通进行对比分析,各种规范对线路参数的取值及最小曲线半径的计算结果对比见表8、表9。

表8 各种规范及市域轨道交通计算所用的超高参数对照 mm

表9 各种规范及市域轨道交通最小曲线半径计算结果对照 m

5结论

在大站停快车与站站停慢车共线运行模式下,当速度目标值为160 km/h时,市域轨道交通线路最小曲线半径可取一般地段1 600 m,困难地段1 300 m;当速度目标值为140 km/h时,市域轨道交通线路最小曲线半径可取一般地段1 200 m,困难地段1 000 m。

在不设置越行站的单一速度列车运行模式下,当速度目标值为160 km/h时,市域轨道交通线路的最小曲线半径可取1 700 m;当速度目标值为140 km/h时,市域轨道交通线路的最小曲线半径可取1 300 m。

本文提出了从不同运营模式及乘坐模式对市域轨道交通线路最小曲线半径进行计算的方式,分别对高低速列车共线、单一速度列车运行2种模式下的最小曲线半径进行计算,对计算结果与其他制式的规范取值进行对比验证,给出不同速度目标值下市域轨道交通最小曲线半径的建议值,目前已经成功运用于部分工程实施中,可供类似工程参考应用。

参考文献:

[1]周宇冠.关于市域快速轨道交通的思考[J].铁道标准设计,2012(9):27-29.

[2]易思蓉,聂良涛,秦方方.基于动力学分析的高速铁路最小曲线半径研究[J]. 西南交通大学学报,2013(1):16-20.

[3]汪奎.基于动力学分析的市域轨道交通曲线参数标准研究[D].成都:西南交通大学,2013.

[4]杜运国,苟长飞. 温州市域铁路线路敷设方式比选研究[J].交通节能与环保,2014(6):33-37.

[5]杨舟.我国市域轨道交通发展策略研究[J].铁道标准设计,2013(5):27-30.

[6]张学斌,彭朋.市域铁路速度目标值研究[J].铁道标准设计,2014(3):10-14.

[7]朱颖,周维俊.铁路最小曲线半径的动力性能分析[J].铁道标准设计,2005(1):25-28.

[8]朱颖,易思蓉.高速铁路曲线参数动力学分析理论与方法[M].中国铁道出版社,2011.

[9]黄远清.珠三角城际轨道交通最小曲线半径及缓和曲线长度研究[J].铁道勘察,2010(3):76-78.

[10]倪少权,左大杰,王慈光.高速铁路越行站分布对通过能力的影响[J].中国铁道科学,2005(3):7-10.

[11]黄伟利.长株潭城际铁路利用规划轨道交通方案研究[J].铁道工程学报,2011(10):119-123.

[12]范辉.曲线水平加速度扣分原因及整治指施[J].上海铁道科技,2005(4):42-43.

Research on Minimum Curve Radius of Urban Rail Transit in Different Operating Modes

HUANG Hua-wei1, HAN Chun-hua2

(1.Kunming Design & Research Institute, China Railway Eryuan Engineering Group Co., Ltd.,Kunming 650200, China; 2.Kunming University of Science and Technology, Kunming 650000, China)

Abstract:In view of the fact that the domestic urban rapid rail transit is still in its infancy with few practical engineering application and none of the available norms are applicable, the research on the minimum curve radius of urban rail transit lines is of great significance. Based on the traditional circuit design parameter calculation method, the paper conducts the modeling of different operating and riding modes in terms of different speeds, and optimizes the calculation results of urban rail transit by means of comparison with other conventional rail transit systems and riding comfort analysis. The minimum curve radiuses for lines under different speeds are recommended.

Key words:Urban rail transit; Line design; Minimum curve radius

中图分类号:U239.9

文献标识码:A

DOI:10.13238/j.issn.1004-2954.2016.04.006

文章编号:1004-2954(2016)04-0021-04

作者简介:黄华玮(1983—),男,工程师,2006年毕业于中南大学土木工程专业,E-mail:huanghuawei@126.com。

收稿日期:2015-10-09; 修回日期:2015-10-14