发现马圈沟:东方人类的远古家园

2016-06-05姬凌飞丁志姣李君

文/姬凌飞 丁志姣 图/李君

发现马圈沟:东方人类的远古家园

文/姬凌飞 丁志姣 图/李君

马圈沟遗址作为东亚地区迄今发现最早的具有确切地层的旧石器时代遗址,它的横空出世或许会颠覆人们对早期人类活动年代的认知,更甚者会改变东方人类起源的历史。如果说泥河湾盆地是东方人类的远古家园,那么马圈沟遗址则是这一家园中当之无愧的最长者。

马圈沟遗址远眺

1992年春夏之交的一天傍晚,河北省文物研究所的李君、白瑞安刚刚结束了在岑家湾旧石器遗址一整天的发掘工作,正准备躺下休息,这时当地村民白日有突然推门走进来。他面带兴奋,未及开口便掏出几个石块递给了两位考古队员。他们仔细地查看了这些石块,发现从这些石块的形状、痕迹上看,其中居然有完整的打制石片。此刻白日有才深吸了一口气,缓缓向他们道出这些特殊石块的来源。

原来当天早晨,白日有像往常一样,带着自家的驴去村西南部放养。由于闲暇时间经常和附近发掘油房遗址的考古队员交谈,也耳濡目染了解到一些基本的考古知识。因此,他会在平时有意无意地寻找一些石器或者化石。不知不觉中,他已经走到了村外大约1公里处的马圈沟一带,因为刚刚经过大雨的冲刷,此时的马圈沟底还是一片泥泞崎岖。一转弯他发现前面有几处断裂的剖面,甚至坍塌下来的土堆还挡住了进沟的道路。白日有捡起了地面上散落的5个比较好的石块,感觉到它们并不像平时经常见到的鹅卵石,而更像是考古队员们一直在寻找的石器。于是他把这些特殊的石块装进了口袋,计划等回家后到考古队驻地作鉴定。他未曾想到,这次的发现,不仅改变了他的一生,也翻开了泥河湾盆地考古发掘的新篇章。

桑志华

桑志华(Emile Licent, 1876~1952)为法国著名地质学家、古生物学家、考古学家。1914年,他以天主教耶稣会神甫的身份来到中国,从事田野考察和考古调查工作25年,足迹遍及中国北方各省,行程5万多公里,采集地质、古生物标本达几十万件,创建了北疆博物馆(天津自然博物馆前身)。1923年夏天,他和德日进从天津出发,联袂北上,发现和发掘了水洞沟遗址,使之成为中国最早发现、发掘和进行系统研究的旧石器时代晚期文化遗址,对中国的史前考古作出了重大贡献。

泥河湾考古简史

说起泥河湾考古,从肇始到现在,已有一个世纪之久。它的发现与发掘过程,贯穿了太多的故事……

从1914年算起,法国传教士桑志华已经在黄河流域进行科研调查将近七年了,他想要建立一座只属于古生物的博物馆。为了搜集动物化石,他向华北的外国传教士发出《向传教士呼吁》的信件,号召他们注意和搜集传教地区的古生物化石。身处河北阳原县化稍营镇泥河湾村传教的文特森神甫也收到了这一信件,并响应号召开始积极准备,随后独自一人骑着毛驴在附近寻找动物化石。但他不知道此举却为后世的考古事业开启了一座科学的宝库。

泥河湾盆地旧石器遗址群分布示意

1924年,桑志华与爱尔兰地质学家巴尔博到泥河湾考察,在考察报告中将盆地内的灰绿色湖相沉积层命名为泥河湾层,从此,泥河湾层这一学术术语被广泛使用。1954年,在纪念中国北京猿人发现25周年大会上,我国地质学家一致同意将泥河湾动物群与欧洲维拉佛朗动物群对比,把泥河湾层定为华北早更新世标准地层。1965年王泽义、王向前等人在泥河湾盆地进行旧石器考古调查,在虎头梁村一带发现了两处细石器遗址,并进行了小规模试掘,他们是最早在泥河湾盆地进行史前考古调查与发掘的中国学者。1972年,盖培和卫奇进入泥河湾,并在虎头梁村附近的河流阶地上发掘了9处史前文化遗址。1974年贾兰坡、卫奇在泥河湾盆地调查时,在许家窑村发现了丰富的动物化石和旧石器,在之后的发掘中还发现了9件晚期智人化石。1978年尤玉柱、汤英俊、李毅等在小长梁泥河湾湖相地层中发现大量旧石器和一些哺乳动物化石,实现了泥河湾盆地早更新世旧石器考古真正的突破。1981年,卫奇在泥河湾村对岸又发现了东谷坨遗址,出土的石制品表明东亚大陆旧石器时代文化很早就有了高度发展。

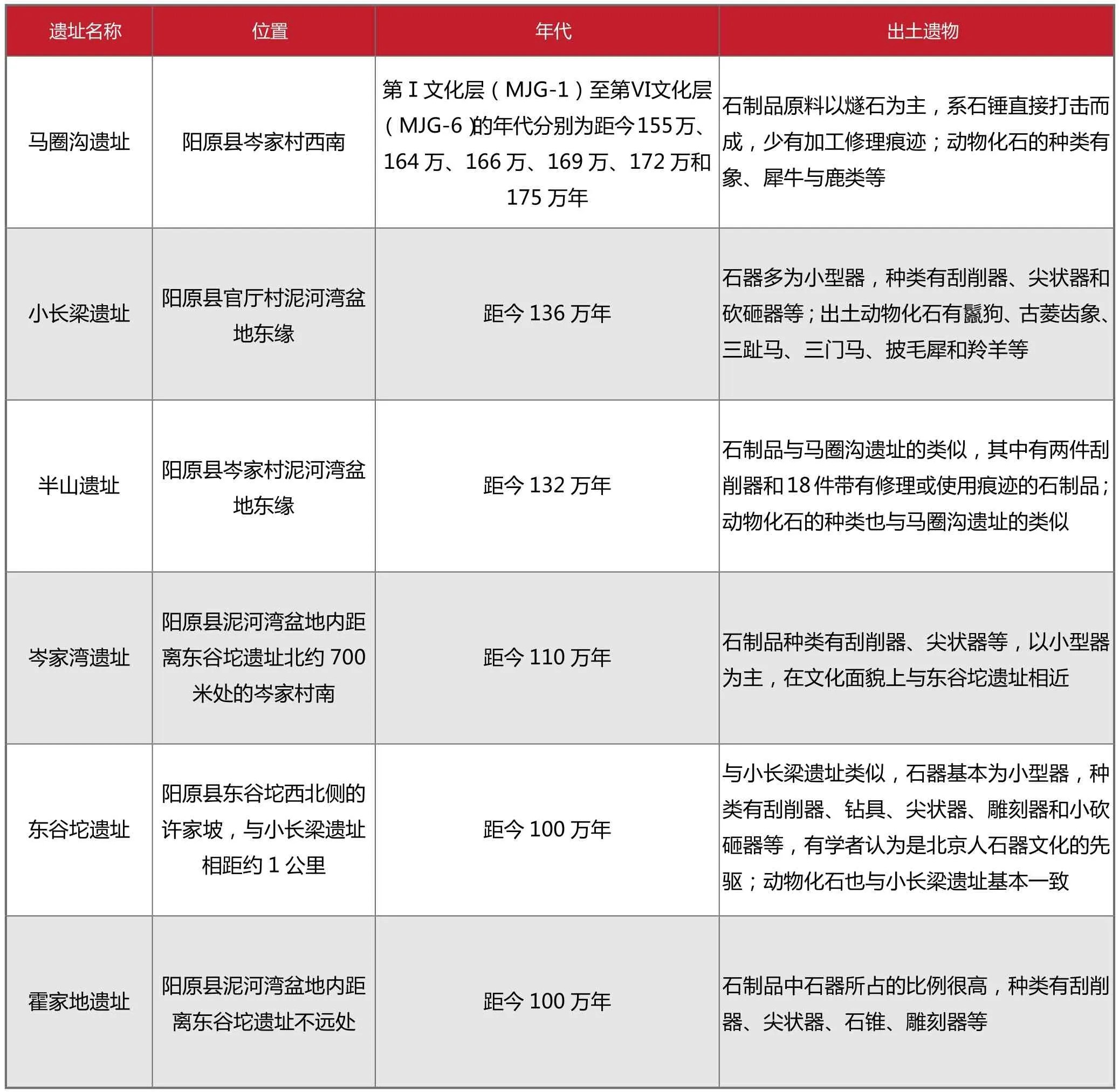

泥河湾盆地旧石器时代早期遗址

泥河湾盆地旧石器遗址群分布广泛且序列完整,年代从旧石器时代早期、中期、晚期,到新石器时代都有发现。如果说泥河湾盆地是东方人类的远古家园,那么马圈沟遗址则是这一家园中当之无愧的最长者。之所以这样说,是因为从目前该区域已经发掘的所有遗址来看,马圈沟具有地层层位最低、古地磁测年最早、遗迹现象最为丰富的特点。此外,近年来随着研究的不断深入,与其相关的旧石器、第四纪动物学、古地磁学、环境学、地质学都得到了进一步拓展,取得了相当大的进步。

早期人类的起源一直是世界各地学者关注的焦点,目前受到广泛认可的是非洲起源说。他们相信,在远古时代,人类的扩散总是遵循由点到面的方式,即当人类走出非洲之后,逐步扩散到了世界各地,随后择地繁衍生息,再进一步分散迁徙。那么,当人类开始进入东方后,继续扩散前,我们的“非洲”又在哪里?

在马圈沟发现之前,如果按照遗址的绝对年代来看,泥河湾小长梁遗址能够胜任这一至高无上的荣誉,因此被镌刻在北京中华世纪坛青铜甬道的第一阶上,但在不少人看来,仅仅这一个地点并不能说明古人类就是从这里走向了东亚大陆的各个角落。直到马圈沟遗址的横空出世,这些怀疑才慢慢消失,泥河湾盆地是东方人类故乡的观点也逐渐为大家所接受。

但马圈沟遗址所在的地点沟深坡陡,尤其是沟底仅容一人通过,文化层上的表土层厚达16.1米,黄土堆积和泥河湾层胶结又十分严重,难以清理,导致工作一开始就困难重重。

2002~2003年发掘现场

发现马圈沟

回到1992年的那个傍晚,听过白日有的讲述后,李君与白瑞安感到十分惊讶,当即决定第二天前往实地察看。

次日,天刚蒙蒙亮,李君、白瑞安、白日有一行三人沿着沟底的小路一直前行,几经曲折后终于找到了白日有所说的地点,因坍塌而露出的剖面依然如新。他们经过仔细观察,并与该地点前后及对面的剖面进行了对比,一致认为这一地点属于原生层,所发现的石块基本可以确认是石制品。随后,他们将所发现的石制品带回石家庄交给当时的河北省文物研究所副所长谢飞,并得到了他的肯定。

不久后他们又回到马圈沟,立刻开展初步的地层对比工作,发现马圈沟遗址的地层竟然要在小长梁遗址之下,这让他们激动不己。因为这可能意味着马圈沟遗址的年代可能要早于小长梁遗址,该结果的出现或许会颠覆人们对泥河湾盆地早期人类活动年代的认知,更甚者会改变东方人类起源的历史。

在马圈沟遗址被发现的半年内,谢飞、李君、成胜泉等着手准备进行正式考古发掘。他们首先要解决的难题就是清理厚达16.1米的表土层,最终选择采用边浇水边清理的方式。即便如此,发掘面积也不得不缩小到20平方米。虽然这种方式的发掘使得原本一年的工作延长到两年,好在出土遗物丰富,石制品加工、使用痕迹明显,这给所有因清理表土而感到疲惫不堪的人们打了一剂强心针。

遗址的发掘工作相对还算容易,但年代确定却是非常困难的。特别是当时没有太多先进的科技手段可以使用,最行之有效的方法就是和既有遗址的地层进行对比。对于马圈沟来讲,小长梁遗址无疑是最好的选择,不仅仅是因为小长梁遗址已经有了确切的测年数据,更主要的是小长梁遗址剖面出露较多,可以短时间内有效完成相对年代的对比工作。

在马圈沟遗址发掘期间,谢飞、李君等人不厌其烦地往返于马圈沟与小长梁之间,用脚走、用眼看、用手摸、用心记,再一层一层对比着两处地层的异同。但由于在这两地中间有一断层的存在,使得地层的对比变得困难起来。

马圈沟遗址不仅得到我国考古学界的重视,也吸引着海外考古人士的眼球。当时恰逢中美合作发掘东谷坨遗址,马圈沟遗址的发掘迅速引起了美国旧石器考古学家克拉克教授的浓厚兴趣,并表示愿意和河北文物研究所合作共同发掘。但河北文物研究所考虑再三之后婉拒了这一建议,决定独自开展相关工作。

与此同时,美国犹他大学的布朗教授也一直在泥河湾考察地层。作为一个地质学家,他对地层对比这一难题的解决有着得天独厚的优势。每天天刚亮,布朗教授就和他的中国助手出发了,一直到太阳落山才会回到驻地。他一手拿着钢笔大小的水平仪,一手拿着自己削切的竹竿,竹竿表面被他用小刀划了不同的刻度,假如遇到相同的地层就停下来测量其水平高度,看它们是否能够对上。他们就是用这样简陋却又高效的装备,在泥河湾盆地翻山越岭,进行了一个多月的地层对比工作,最后连周围的村民都知道有个身形瘦高的外国人每天在小长梁附近来回奔走,甚至有时候还会用汉语和他们打招呼。苦心人,天不负,经过长时间的调查,他终于找到了这一区域内的标志层,即厚褐色砂层(TBS层)。这一标志层的发现,对泥河湾盆地内所有遗址的地层对比起到了标杆性的作用。

马圈沟遗址不同文化层位置示意

通过对比,马圈沟遗址位于标志层下28米,小长梁位于标志层下16米,所以马圈沟遗址要早于小长梁遗址,这也就意味着马圈沟要早于136万年。相对年代的确定只是万里长征的第一步,绝对年代测定才是一个遗址最为重要的工作。由于已经确定马圈沟遗址年代超过百万年,那么,我们经常听说的测年方法如碳十四、树木年轮等就不适合应用在这里了,只能使用古地磁来测年,而当时中国科学院地球物理研究所的朱日祥教授也正好在这里工作。刚刚完成小长梁遗址古地磁测年的他信心满满,立志要在此基础上扩大泥河湾盆地遗址测年的研究成果。这一天,他主动来马圈沟遗址找到了李君,并表示愿意合作帮忙开展测年工作,在得到肯定回复以后,他们就立刻到马圈沟遗址采集了大量样品进行测试。2004年9月,Nature杂志正式公布了朱日祥等科学家对马圈沟遗址的年代测试结果:马圈沟遗址第I文化层在距今155万年,第II文化层在距今约164万年,而第III文化层的年代在距今166万年左右。

至此,马圈沟遗址的年代问题终于得到了解决。这时候另一问题又摆在了考古人员的面前,这一遗址的发掘区位于坡面中部,下部还有很厚的地层堆积,这是否意味着还有年代更早的遗址存在?如果存在,它又在哪里?这一问题困扰着所有人。此后虽不断有人到这里开展调查工作,试图解决上述问题,但始终没有大的发现与突破,人们对马圈沟的激情也开始慢慢退却。

时光如白驹过隙,转眼到了2001年。李君和成胜泉正在东谷坨遗址参加发掘,即便如此,他们每天还是会要求技工白日有继续到马圈沟进行调查。不管是李君、成胜泉,还是白日有,心里都憋了一口气,直到现在为止,他们仍然没有找到比马圈沟遗址更低的层位。经年累月之中,白日有已经从一个普通的村民成为了一名经验丰富的考古技工。

2001年马圈沟遗址出土动物牙齿化石

2001年马圈沟遗址出土石制品

2001年马圈沟遗址第Ⅰ文化层出土石制品

2002年马圈沟遗址出土石制品

2001年马圈沟遗址第Ⅲ文化层出土遗物

2003年马圈沟遗址出土动物化石

俗话说机会总是留给准备好的人,果不其然,这一天白日有就在马圈沟遗址南部发现一小块的化石露出。化石颜色和地层非常相似,如果不仔细看根本就发现不了。他高兴得立即跑回去报告给了李君和成胜泉。两人听到这一消息后就快速来到了这里,并当即决定在此切制地层剖面。经过观察,他们一致确认这里就是一直在寻找的比马圈沟更早的地层。不仅如此,而且从剖面上来看,明显存在着两个不连续的地层,其中都包含有石制品和化石,都在马圈沟遗址地层下部。这一结果的出现,使得当时所有在泥河湾工作的人员都兴奋不已。

在向河北省文物研究所汇报之后,他们立即开始着手清理文化层上部的表土并分别于同年的6~7月、9~10月,对两处刚发现的地点进行了发掘,出土了石制品、化石以及石块等各类遗物上千件。在发掘刚刚开始的时候,其实还有一个很重要的问题困扰着大家,那就是马圈沟遗址的命名问题。假如按照考古遗址命名原则——以遗址所在地的小地名为准,那么第一次发掘的地点已经被命名为马圈沟遗址,而其他两个地点显然不能再被重复使用,但这三处地点又是紧紧挨着的。经过长时间的讨论后,谢飞、李君一致决定将第一、二、三次发掘的地点分别命名为马圈沟第I文化层、第Ⅱ文化层、第III文化层。

对工地其他人来讲回家过年是幸福温馨的,但对于李君和成胜泉而言,在家等待的日子却太过煎熬,尤其是整理马圈沟遗址出土的遗物以后。他们迫不及待地想要进一步了解自己魂牵梦绕的马圈沟,也许别人会觉得这样做有点不符合常情,也许别人会觉得这是在作秀,但我们不得不说,倘若没有这种态度,中国的考古事业就不会在接下来的十几年里大踏步前进。

2002年7月,与马圈沟阔别了半年之久的他们终于又一次站在了这块土地上。想了这么久,念了这么久,这一回他们计划扩大发掘范围,三个地点同时开展工作,以获取足够多的资料来了解眼前这块充满魅力的地方。经过三个月的发掘工作,出土了大量遗物,仅第III文化层一处地点就出土近千件。

马圈沟人围猎猛犸象想象图

随后在2003年4月,春暖花未开之际,李君、成胜泉等人再一次对马圈沟遗址第Ⅱ文化层、第III文化层进行了第三次发掘。

这几次发掘堪称泥河湾考古史上的里程碑,由于这里是泥河湾盆地地层层位最低、最古老的旧石器文化遗存,所以发掘消息一经披露,便引起了学术界、新闻媒体和社会的极大关注。在当时来讲,马圈沟三个字吸引着每一个旧石器考古人员的目光,所有人都翘首以盼接下来会有什么样的大发现。刘东生院士、张森水、吕遵谔、卫奇、黄慰文、袁宝印、王幼平、夏正楷、鲍立可(R.Potts)等多位中外专家纷纷赶来现场观摩指导,他们希望工作能够继续下去,如果可能,下一步最主要的目标就是寻找到古人类化石。

又一个轮回过去了,马圈沟一直在敞开胸怀欢迎所有的人,等待他们来解开她身上的谜题,而这把解谜的钥匙,正握在一代代的考古人手上。

百万年时光的定格

一百多万年前泥河湾还是一望无际的湖面,水草丰美,树木林立,马圈沟正好坐落在湖的边缘。在这里,三趾马、旋角羚、披毛犀、锯齿虎、猎豹、鬣狗、草原猛犸象、野猪、步氏鹿等动物自由自在栖息着……但这种平静只是表面上的,食物链顶端的锯齿虎等时刻都在等待着,随时准备对落单的三趾马展开偷袭。

太阳开始慢慢西斜,微波荡漾的湖边又迎来了一群前来饮水的猛犸象。一个小时过去了,两个小时过去了,终于,这群喝饱了水的猛犸象开始准备往回走。突然,湖边传来一声哀鸣,所有动物的目光都被吸引到此处,刚刚走远的象群也返回到了湖边。原来就在刚才,其中一头贪玩的象不小心踩进了湖水漫过的沼泽地。看着正在渐渐下沉的伙伴,象群想要上前救助,但踏上几步却发现自己也会陷入其中,只能焦急又无奈地退却。看到这一情形,这只象开始不断剧烈挣扎起来,结果却越陷越深,直至不能动弹。

天色渐白,湖水稍稍退却,昨日死于沼泽中的猛犸象也开始显露出来。在旁边守了一夜的鬣狗飞奔出来,疯狂地撕咬着象身上的每一寸肉,还不时地低声嘶吼,警告着同类及其他正在进餐的动物。

远处的树林中,正有直立人手持木棍,静静地望着眼前的场景,他们身边还有一些直立人正在快速地打制石器,对于他们来讲这样的机会并不多见,因此他们要准备好,以供早已饥肠辘辘的大家随时跑上前去饱餐一顿。由于忌惮这些食肉动物的凶猛,再加上数量上不占优势,即便是最健壮的几个男性也不敢贸然上前。一直等到附近的动物都离开,他们中的一部分人才小心翼翼地走到象躯跟前,拿起早已准备好的石器,迅速地将肉刮下来,交给身边的人,然后再将骨头砸碎吮吸里面的骨髓。在确认安全后,原本那些跃跃欲试的直立人也开始加入了这一活动。人数的大量增加,使得原本充足的石器数量变得捉襟见肘,他们只能选择就地打制石器。刚刚享用了一会儿,自己还没来得及吃饱,他们就听见了同伴示警,只好迅速逃走,甚至连放在骨头旁边的石器都来不及拿。

斗转星移,沧海桑田,百万年前那只猛犸象的残躯早已被厚厚的淤泥所覆盖,而马圈沟遗址的发掘工作也正如火如荼开展着。

2001年马圈沟遗址发现的餐食大象现场

2001年马圈沟遗址出土象骨

在发掘第III文化层的的过程中,李君、成胜泉发现一些探方的底部陆续出现了一些圆形浅坑,当时这一现象引起了在场所有人的注意,但很长一段时间内却无人可以判定这些坑究竟是什么,后来经过反复研究讨论,排除了水流、地震等地质因素,他们认定可能是由于大象在这里活动、踩踏而形成的。随后他们又发现在发掘探方的北部区域散落着一组草原猛犸象的骨骼,特别是象的肋骨上保存着十分清晰的砍砸和刮削痕迹,还有一件刮削器恰好置于一条肋骨之上,多年前的景象被瞬间定格。众多的石制品分布于骨骼上下或附近,甚至有可以拼接或拼合的,既有石片和石片拼合的,也有断块和断块拼接的,还有石器和断块拼接的。其中最典型的一个拼合组由33件标本构成,几乎复原了作为原料的石块的全貌。

这些特殊的遗迹现象组合起来,不正是百万年前那个场景的重新演绎吗?

2001年马圈沟遗址发现的可拼合石核

2014年,为了配合“东方人类探源工程”的进行,河北省文物研究所决定在马圈沟再次开展工作。这次发掘主要分为了三个区,即C区、D区、E区,具体位置分别位于马圈沟遗址第Ⅰ文化层上部和第Ⅲ文化层北侧,总面积64平方米。其中C区主要发掘区域为第Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ文化层,主要目的是确认马圈沟遗址第Ⅲ文化层下部地层堆积,第Ⅶ文化层为新的文化层,发掘面积20余平方米,出土遗物40余件。D区发掘面积22.3平方米,出土遗物170余件,确认两个新的文化层:Ⅰa文化层、Ⅰb文化层。E区发掘面积24平方米,未能发现石制品和化石。此次发掘涉及6个文化层、1个化石层,出土遗物200余件。参照半山的古地磁年代距今132万年、马圈沟第Ⅰ层古地磁年代距今155万年,推测马圈沟Ⅰa、Ⅰb两个文化层的年代在距今155~132万年之间,可能更接近前者。马圈沟第Ⅶ文化层位于马圈沟下部,第Ⅵ文化层的磁性地层年代为距今175万年,参照这一成果,推测马圈沟第Ⅶ文化层的绝对年代应略早于距今175万年。此外,遗址内首次发现骨制品,在马圈沟Ⅴ、Ⅵ文化层内首次发现经过加工修理的石器,为马圈沟相关文化层的认定提供了确凿证据。

2001年马圈沟遗址发现的大象足迹坑

最好的时光在路上

中国地处亚洲东部,地域辽阔,气候适宜,历史悠久,古人类学和旧石器时代考古学研究表明,这里是远古人类起源和文化发展的重要地区,地下蕴藏着丰富的旧石器时代考古信息。马圈沟遗址的发掘,更是直接将古人类在今天中国大地生存时间提前到将近200万年前。如此重要的遗址,必将激励着更多的科学研究者特别是旧石器时代考古人员继续努力,寻找到更多古人类在此生活的证据,为东方人类起源的探索提供更多的材料。

《道德经》云:道生一,一生二,二生三,三生万物。假如没有马圈沟遗址的发掘,就没有后来泥河湾盆地旧石器考古的一片火热。但事物的发展又是前进性和曲折性的统一,虽然在最近几年马圈沟又发现并发掘了多处更早的地点,如马圈沟第IV文化层、第V文化层、第VI文化层等,但始终未能找到古人类化石的踪影。

对于我们而言,马圈沟遗址犹如海之灯塔、夜之明灯,尤其是遗址内出土的遗物以及特殊的遗迹现象所组成的一幅幅生动的画面,将有助于我们梳理东亚地区古人类生存发展的动态过程,阐释古人类的演化历史和行为模式的形成机制,从而为认识人类自身贡献一份力量。

本文部分资料由山西大学历史学院李君教授口述,在此表示感谢。

(作者均为山西大学历史学院硕士研究生)