河北临城西古鲁营商代遗址发掘简报

2016-06-01

【摘 要】2014年,河北省文物研究所为配合南水北调水厂输水管线工程建设,对临城县西古鲁营遗址进行了抢救性考古发掘,发掘面积为2000平方米,主要清理了商代的遗迹、遗物,为研究邢台地区商代晚期各文化之间的分布与交流提供了新的资料。

【关键词】河北临城;西古鲁营;商代遗址;发掘简报

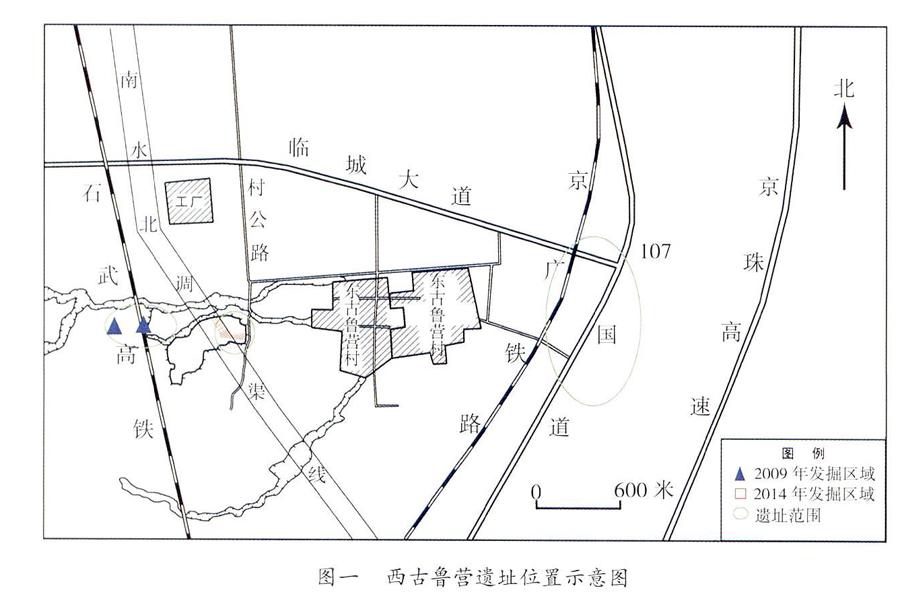

西古鲁营遗址位于河北临城县西古鲁营村西870米处,西距县城2.75公里,东南3公里为泜河。遗址西邻太行山余脉和低缓丘陵岗坡,地势高平,局部有起伏,遗址范围内被季节河分割成数块小台地(图一)。

该遗址于1985年全国第二次文物普查时发现。2008年,为配合107国道加宽,在西古鲁营村东进行了抢救性考古发掘。2009年,为配合石武高铁工程建设,对西古鲁营村西进行了考古发掘。2014年配合南水北调水厂输水管线工程的建设施工,在2009年发掘区的东800米处,又对遗址进行了抢救性考古发掘,发掘面积为2000平方米。

该遗址地处西古鲁营村西的一处长约800米、宽约1500米左右的台地上,台地地势北高南低,为土岗地貌。我们通过台地上遗址分布情况进行勘探,确定在输水管道范围沿管线方向布方,采用坐标法共布5×5米探方21个、10×10米探方10个,定名为Ⅰ发掘区。发掘进度近半时,由于出土遗迹、遗物不甚丰富,加上工程部门对施工范围的追加,为了进一步了解该遗址的性质与分布情况,在Ⅰ发掘区东又布了5×5米探方16个,定名为Ⅱ发掘区。以西南角为基点,基点坐标为N37°25′39.2″,E114°52′48.4″。现将发掘情况报告如下。

一、 地层堆积

此次发掘以Ⅱ区的南部遗迹、遗物最为丰富,且Ⅰ、Ⅱ区地层堆积基本一致,现以T0305东壁剖面为例说明如下(图二)。

第①层,耕土层,厚10—20厘米。

第②层,黄褐色细砂土层,厚25—60厘米,向东北逐渐变厚。该层包含物较纯净,应为近年农田改造建设平整土地形成。Ⅰ、Ⅱ区所有的灰坑、墓葬等遗迹均出土于该层下,并且打破生土。其中Ⅱ区东南部遗迹间叠压打破关系复杂。

第③层,黑褐色细砂土层,最厚20厘米,仅在Ⅰ、Ⅱ区的少数探方内局部有发现,包含物多为夹砂灰陶陶器残片,可辨器形有鬲、盆等,可复原器有陶垫、陶纺轮。

二、遗 迹

此次发现的遗迹主要为灰坑、灰沟,均开口于②层,打破③层与生土。

1.灰坑 共49座。根据开口形状可分为圆形、椭圆形、不规则方形、不规则形;灰坑形制可分为直壁平底、斜壁平底、斜壁圜底、斜壁斜平底、袋状平底、斜壁不规则底等类型。

直壁平底灰坑

20座。

H5 位于Ⅱ区T0204北部,开口呈圆形,口径1.2米,口部距底深1米,口距地表深1.2~1.3米,直壁,平底,填土为浅灰褐色细砂土,土质致密,出土遗物多为陶片,可辨器形有B型鬲口沿、鬲足、罐口沿等,可复原器物有A型鬲、钵、卜骨(图三)。

斜壁平底灰坑 9座。

H20 位于Ⅱ区T0502中部,开口呈椭圆形,口径1.32~1.4米,口部距底深0.4米,口距地表深1.05~1.15米,斜壁,平底,填土为灰黑色粉砂土,土质较硬,出土遗物均为陶片,可辨器形有瓮口沿、盆口沿、罐口沿、罐底等。

斜壁圜底灰坑 23座。

H1 位于Ⅰ区T0205中部,开口呈椭圆形,东西长1.45米,南北长1.15米,口部距底深0.3米,距地表深0.65米,斜壁,圜底,填土为浅灰褐色粉砂土,土质较疏松,出土遗物多为陶片,可辨器形有A型鬲足、B型鬲口沿、罐底、罐口沿、盆底等,可复原器物为罐。

斜壁斜平底灰坑 5座。

H26 位于Ⅱ区T0203东部,打破H33、H43,开口近圆形,南北长2.7米,东西宽3.5米,口部距底深0.67~0.95米,口距地表深0.95~1.05米,斜壁,斜平底,填土为黑灰色细砂土,土质致密,出土遗物多为陶片,可辨器形有罐口沿、盆底、鬲足等,可复原器物有陶拍、石镰。

袋状平底灰坑 1座。

H32 位于Ⅱ区T0402东北部,被G1打破,并打破H38、H39、H42,开口呈圆形,口径1.84~1.9米,口部距底深1.04米,口距地表深0.95~1米,袋状,平底,填土为灰褐色细砂土,土质较致密,出土遗物多为陶片,可辨器形为罐口沿、B型鬲口沿、C型鬲口沿等,可复原器物为深腹盆、B型鬲、D型鬲、龟甲、陶拍(图四)。

斜壁不规则底灰坑 1座。

H15 位于Ⅱ区T0403南部,打破H19,开口呈不规则长条形,东西长4米,南北长3米,口部距底深0.25~0.75米,斜壁,不规则底,填土为灰褐色细砂土,土质疏松,出土遗物均为陶片,可辨器形有B型鬲口沿、罐口沿。

2.灰沟 共 8条。

G2 贯穿Ⅰ区T0303、T0403、T0503、T0404、T0504,长13.15米,宽3.6米,口部距底深0.9米,距地表深1~1.3米,斜壁,平底,填土为黑灰色粉砂土,土质致密,出土遗物均为陶器残片,可辨器形有A型鬲口沿、鬲足、盆口沿、罐口沿等。

三、遗 物

出土遗物主要为陶器残片,其次是石器、骨器等。

1.陶器 出土陶器残片绝大多数为生活用器,生产工具仅见陶拍与纺轮。陶器的陶质、陶色为夹砂灰陶、夹砂红陶、泥质灰陶、泥质红陶、泥质黑皮红陶等,器表纹饰多为粗绳纹、中绳纹,并有素面、磨光、附加堆纹、交错绳纹、指甲纹、弦纹、弦断绳纹等。器类以平底器最多,次为三足器,圈足器极少。平底器主要是盆、罐、小口瓮和钵,其中以盆、小口瓮最为常见;三足器主要是鬲;圈足器主要为豆和簋。

鬲 数量较多。深灰色夹砂陶,有的呈黑灰色、浅褐色。方唇,斜折沿,唇下缘凸棱较明显,腹部弧度较平缓,分裆较低,锥足较高,足腹界线比较清晰。腹饰绳纹,口沿下多残留未被抹去的绳纹。根据其特征分为四型。

A型 胎较厚,器型较为规整。折沿,唇下缘有明显凸棱。沿面多见一道浅凹槽,沿下多出现一道较宽的刮抹痕迹。矮裆,袋足较深,粗足根。足部多残。

标本Ⅰ区H7∶1, 方唇,唇下缘凸棱较明显,腹饰粗绳纹。口径21.3厘米,残高21.4厘米(图五,1)。

标本Ⅱ区H5∶1,腹饰中绳纹,袋较深,口部与足均残。残高24厘米(图五,2)。

标本Ⅱ区H13∶1,鬲口沿。折沿,沿面较宽并可见一道浅凹槽,唇下缘凸棱较明显且靠下,腹饰粗绳纹。口径43厘米,残高7.2厘米(图五,3)

标本Ⅱ区H5∶2,鬲口沿,折沿,沿面较宽微凹,唇下缘凸棱较低,沿下可见一道残留未被刮抹净的绳纹,腹饰中绳纹。口径31厘米,残高7.6厘米(图五,4)。

标本Ⅰ区H7∶2,鬲口沿。方唇,唇下缘凸棱明显且靠下,沿面可见一道浅凹槽,腹饰粗绳纹。口径20厘米,残高9.2厘米(图五,5)

标本Ⅰ区T0205③∶1,鬲口沿残片。方唇,折沿近平,沿面微凹,腹饰粗绳纹。残口径7.6厘米,残高7.6厘米(图五,6)。

标本Ⅰ区G2∶3,鬲口沿残片。方唇,折沿,沿面微凹,唇下缘凸棱明显。残口径8厘米,残高4.4厘米(图五,7)。

标本Ⅱ区H23∶4,鬲足。矮裆,深袋,饰中绳纹。残高9.2厘米(图五,8)。

标本Ⅱ区H23∶3,鬲足。矮裆,袋较深,饰粗绳纹。残高11.6厘米(图五,9)。

标本Ⅱ区H23∶1,鬲足。矮裆,饰粗绳纹。残高9.6厘米(图五,10)。

标本Ⅱ区H39∶1,鬲足。低裆,实足根较小,裆部拼接痕迹较明显,饰中绳纹。残高6.4厘米(图五,11)。

标本Ⅰ区H1∶1,鬲足。低裆,实足根较小,裆部拼接痕迹平滑,饰细绳纹。残高7.6厘米(图五,12)。

标本Ⅱ区H8∶2,鬲足。深袋,饰中绳纹。残高9.6厘米(图五,13)。

B型 胎较厚,器形多较大。折沿,唇部微凹,形成上下二道凸起,沿下刮抹痕迹较窄,分裆较高,袋较深,实足根高且直立,足部多残。

标本Ⅱ区H32∶4,尖唇,唇下部微凹,沿面内侧近唇部可见一道凹弦纹,腹饰粗绳纹。口径30.7厘米,残高30厘米(图六,1)。

标本Ⅰ区H2∶3,鬲口沿残片。尖唇,沿外侧微凸,沿面较平,可见轮制痕,饰粗绳纹。口径24厘米,残高5厘米(图六,2)。

标本Ⅱ区H15∶2,鬲口沿。方唇,沿外侧微凸,饰中绳纹。口径33厘米,残高9.2厘米(图六,3)。

标本Ⅱ区H15∶3,鬲口沿。尖唇,沿外侧微凸,沿面较平可见轮制痕,饰粗绳纹,口径14厘米,残高8厘米(图六,4)。

标本Ⅱ区H32∶2,尖唇,沿内侧近唇部饰一道凹弦纹,沿外侧微凸,沿面较平可见轮制痕,饰粗绳纹。实足根较高。口径30厘米,残高32.6厘米(图六,5)。

标本Ⅱ区H23∶6,鬲口沿。方唇,沿外侧微凸,饰粗绳纹。口径28厘米,残高12厘米(图六,6)。

标本Ⅱ区H2∶1,鬲口沿。尖唇,沿外侧微凸,沿面可见一道刮抹痕迹,饰中绳纹。口径30厘米,残高16厘米(图六,7)。

标本Ⅱ区H8∶3,鬲口沿残片。尖唇,近唇部饰一道凹弦纹,沿外侧凸起,饰粗绳纹。残口径14.4厘米,残高10.8厘米(图六,8)。

标本Ⅱ区H43∶2,鬲口沿残片。尖唇,近唇部饰一道凹弦纹,沿外侧凸起呈棱,饰粗绳纹。残口径10厘米,残高7.6厘米(图六,9)。

标本Ⅱ区H12∶3,鬲足。夹砂黑皮红陶。实足根较高且直立,饰粗绳纹,残高11.2厘米(图六,10)。

标本Ⅱ区H23∶2,鬲足。夹砂灰陶。实足根直立,饰粗绳纹,内部袋窝较深。残高16厘米(图六,11)。

标本Ⅱ区H10∶4,鬲足。夹砂灰陶。厚胎,足根较矮,饰中绳纹,内部可见制陶时手指刮抹的痕迹。残高8.8厘米(图六,12)。

标本Ⅱ区H13∶9,鬲足。夹砂红陶。胎较薄,饰粗绳纹。残高11.2厘米(图六,13)。

标本Ⅱ区H33∶4,鬲足。夹砂红陶。实足根高且直立。残高8.4厘米(图六,14)。

标本Ⅱ区H28∶1,鬲足。胎较厚,饰粗绳纹。残高11.6厘米(图六,15)。

标本Ⅱ区H44∶1,鬲足。胎较薄,饰粗绳纹,足根与袋拼接痕迹明显。残高10厘米(图六,16)。

C型 均为口沿残片。方唇,折沿较窄,沿下刮抹痕迹较为平整。

标本Ⅱ区H8∶4,鬲口沿。方唇,唇面微凹,沿面可见轮制痕,腹饰中绳纹。口径23厘米,残高7.6厘米(图七,1)。

标本Ⅱ区H10∶8,鬲口沿。夹砂红陶。方唇,唇面微凹,沿下刮抹较为规整,腹饰中绳纹。口径30厘米,残高10厘米(图七,2)。

标本Ⅱ区H32∶7,鬲口沿。夹砂灰皮红陶。方唇,腹饰中绳纹。口径22厘米,残高13.6厘米(图七,3)。

标本Ⅱ区H32∶8,鬲口沿。方唇,沿面可见一道凹槽,腹饰中绳纹。口径20厘米,残高13.5厘米(图七,4)。

标本Ⅱ区H33∶1,鬲口沿残片。方唇,沿面微凹,腹饰中绳纹。残口径6.8厘米,残高7.2厘米(图七,5)。

D型 圆唇,折沿较宽,腹与袋界线不明显,袋较浅,分裆较高呈圆弧状,三足内撇。

标本Ⅱ区H23∶3,夹砂灰陶,口部从折沿处残。腹饰粗绳纹,斜弧腹,三足内撇。残口径10.8厘米,残高12.5厘米(图八,1)。

标本Ⅱ区H32∶1,夹砂红陶。圆唇,折沿,沿面微凹,沿下可见用工具刮抹痕迹,腹饰细绳纹,斜弧腹,裆部呈圆弧状,三足微内撇,实足根呈牛角状。口径17.2厘米,高16.4厘米(图八,2)。

标本Ⅱ区H10∶1,方唇,折沿,斜弧腹,腹饰中绳纹,裆部呈扁圆弧状,三足内撇明显,实足根呈牛角状。口径23厘米,高20厘米(图八,3)。

标本Ⅱ区H13∶8,鬲足。夹砂红陶。粗牛角状,饰中绳纹。残高10厘米(图八,4)。

标本Ⅰ区H1∶2,鬲足。夹砂灰陶。饰粗绳纹,足根较细。残高7.6厘米(图八,5)。

标本Ⅱ区H13∶7,鬲足。夹砂红陶。粗牛角状,饰中绳纹。残高9.6厘米(图八,6)。

标本Ⅰ区T0105③∶1,鬲足。夹砂灰陶,饰中绳纹。残高8.8厘米(图八,7)。

标本Ⅱ区M2填土∶1,鬲足。夹砂红陶。粗牛角状,饰粗绳纹。残高10厘米(图八,8)。

标本Ⅱ区H23∶1,鬲足。夹砂灰陶。饰粗绳纹。残高9.6厘米(图八,9)。

标本Ⅱ区H23∶5,鬲足。夹砂灰陶。粗牛角状,饰粗绳纹。残高10厘米(图八,10)。

标本Ⅱ区H10∶3,鬲足。夹砂灰陶。粗牛角状,饰粗绳纹。残高10厘米(图八,11)。

标本Ⅰ区T0105③∶4,鬲足。夹砂灰陶。残高5.2厘米(图八,12)。

标本Ⅱ区H33∶5,鬲足。夹砂红陶。牛角状,饰粗绳纹。残高6.8厘米(图八,13)。

标本Ⅱ区H13∶6,鬲足。夹砂红陶。粗牛角状,饰粗绳纹,残高10厘米(图八,14)。

标本Ⅰ区G2∶1,鬲足。夹砂红陶,饰中绳纹。残高9.2厘米(图八,15)。

标本Ⅰ区H2∶6,鬲足。夹砂灰陶,饰中绳纹。残高8厘米(图八,16)。

盆 依据腹部深浅特征分二型。

深腹盆 圆唇,卷沿,深弧腹,平底。

标本Ⅰ区H7∶3,泥质灰黑陶。圆唇,卷沿,腹中部饰有一组宽7厘米纹饰带,上端和下端各饰两道凹弦纹,中间饰较细的竖绳纹,平底,底部可见杂乱得拍印绳纹。口径30.2厘米,高24.4厘米(图九,1)。

标本Ⅱ区H32∶5,泥质灰陶。圆唇,卷沿,沿下可见未刮抹净的绳纹,腹中部饰有一组宽1.6厘米纹饰带,上端和下端各刮抹一道浅磨光痕以代替弦纹,中间饰竖中绳纹,平底,底部可见未被磨损掉的绳纹。口径29.6厘米,高28.8厘米(图九,2)。

标本Ⅱ区H32∶3,盆口沿。夹砂黑皮红陶。圆唇,卷沿,沿下可见未刮抹净的绳纹,腹中部饰有一组宽1.6~2厘米纹饰带,上端和下端各一道浅抹痕以代替弦纹,中间饰较细竖绳纹。口径27厘米,残高12.8厘米(图九,3)。

标本Ⅱ区H28∶2,盆口沿。泥质灰陶。方唇,折沿,腹中部饰有一组宽1厘米纹饰带,上端和下端各饰一道凹弦纹,中间饰竖中绳纹。口径30厘米,残高10.4厘米(图九,4)。

标本Ⅱ区H30∶1,盆口沿。泥质灰陶。圆唇,卷沿,腹部仅残存纹饰带上部的凹弦纹,上部相反斜向饰绳纹。口径35.6厘米,残高8.4厘米(图九,5)。

标本Ⅱ区H12∶1,盆口沿残片。泥质灰皮红陶。圆唇,卷沿,腹中部饰有一组宽1.6厘米纹饰带,上端和下端各饰一道凹弦纹,中间饰竖中绳纹。残口径10.4厘米,残高8.8厘米(图九,6)。

标本Ⅱ区H13∶10,盆底。泥质红陶。腹部仅残存纹饰带的下端凹弦纹,中饰中绳纹,平底。底径15厘米,残高14厘米(图九,7)。

标本Ⅰ区H7∶4,盆底。泥质灰皮红陶。底部可见未磨损净的拍印绳纹。底径12厘米,残高3.2厘米(图九,8)。

标本Ⅰ区H7∶5,盆底。泥质灰陶。腹部饰中绳纹,底部可见杂乱的拍印绳纹。底径17.8厘米,残高6.8厘米(图九,9)。

浅腹盆 圆唇,折沿,斜腹,微弧,平底。

标本Ⅱ区H8∶3,泥质黑皮红陶。窄斜折沿,腹中部饰有一组宽2.4厘米纹饰带,上端和下端各饰两道凹弦纹,中间饰竖粗绳纹,平底。口径35.4厘米,高11.5厘米(图九,10)。

标本Ⅱ区H10∶2,盆口沿。泥质灰皮红陶。方唇,窄斜折沿,腹部饰中绳纹。口径28.8厘米,残高6.4厘米(图九,11)。

标本Ⅱ区H33∶2,盆口沿残片。泥质灰陶。方唇,窄斜折沿,沿下可见未刮抹净的绳纹,腹饰粗绳纹。残口径9.4厘米,残高8厘米(图九,12)。

标本Ⅰ区H1∶4,盆口沿残片。泥质灰陶。方唇,卷沿,腹部饰宽1.9厘米的纹饰带,上、下各饰一道凹弦纹,中间饰竖细绳纹。残口径7.2厘米,残高8.4厘米(图九,13)。

标本Ⅰ区H2∶5,盆口沿残片。泥质灰陶。方唇,卷沿,腹部饰弦断细绳纹。残口径10.8厘米,高10厘米(图九,14)。

标本Ⅱ区H29∶1,盆口沿残片。泥质灰陶。圆唇,窄斜折沿,腹饰中绳纹。残口径8.4厘米,残高9.2厘米(图九,15)。

标本Ⅱ区H33∶8,盆口沿残片。泥质灰陶。圆唇,窄斜折沿,腹饰绳索状附加堆纹,下饰中绳纹。残口径6厘米,残高11厘米(图九,16)。

罐 出土数量较少。

标本Ⅱ区H15∶4,罐口沿。夹砂黑皮红陶。方唇,折沿,沿下可见一道刮抹带,下饰中绳纹。口径24厘米,残高10.5厘米(图一○,1)。

标本Ⅱ区H8∶1,罐口沿。夹砂灰皮红陶。方唇,折沿,腹饰中绳纹。口径26厘米,残高8.8厘米(图一○,2)。

标本Ⅱ区H9∶1,罐口沿。泥质红陶。方唇,折沿,腹饰中绳纹。口径29.2厘米,残高11.2厘米(图一○,3)。

标本Ⅰ区T0105③∶3,罐口沿残片。泥质灰陶。方唇,窄卷沿,腹饰竖中绳纹。残口径9.6厘米,残高4.8厘米(图一○,4)。

标本Ⅰ区H7∶6,罐底。夹砂红陶。饰细绳纹,下腹部可见器耳,底部边缘有刮削痕迹。底径12.8厘米,残高5.8厘米(图一○,5)。

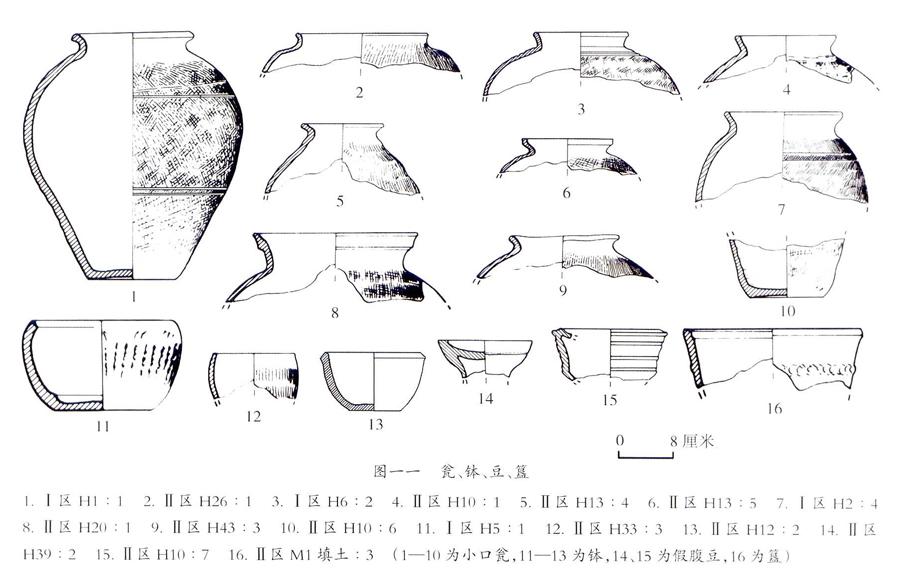

瓮 出土数量较多,多为泥质,圆唇,卷沿。

标本Ⅰ区H1∶1,泥质灰陶。方唇,卷沿,弧腹,平底。口沿下可见未刮抹净的绳纹,腹饰杂乱拍印粗绳纹,下腹部可见宽1.6厘米的纹饰带,上、下两端各饰一道凹弦纹。口径17.6厘米,高36厘米(图一一,1)。

标本Ⅱ区H26∶1,瓮口沿。泥质灰陶。方唇,矮领,广肩,沿下可见未刮抹净的绳纹,下饰粗绳纹。口径19.6厘米,残高5.6厘米(图一一,2)。

标本Ⅰ区H6∶2,瓮口沿。泥质灰陶。圆唇,矮斜领,广肩,肩部近口沿一带抹光,下为宽2.5厘米的纹饰带,上、下两端各饰凹弦纹,中部饰细绳纹。口径13.6厘米,残高9.4厘米(图一一,3)。

标本Ⅱ区H10∶1,瓮口沿。泥质灰陶。方唇,矮领,广肩,近口处饰凹弦纹,下饰粗绳纹。口径14.4厘米,残高6.8厘米(图一一,4)。

标本Ⅱ区H13∶4,瓮口沿。泥质红陶。方唇,矮领,弧肩,饰粗绳纹。口径12厘米,残高13厘米(图一一,5)。

标本Ⅱ区H13∶5,瓮口沿。泥质灰陶。方唇,矮斜领,广肩,饰中绳纹。口径13厘米,残高5.2厘米(图一一,6)。

标本Ⅰ区H2∶4,瓮口沿。泥质红陶。方唇,矮斜领,弧肩,腹饰细绳纹,上腹部饰一道宽1.5厘米纹饰带,上下两端各饰一道凹弦纹。口径17厘米,残高13.2厘米(图一一,7)。

标本Ⅱ区H20∶1,瓮口沿。泥质灰陶。方唇,直领,广肩,饰中绳纹。口径24厘米,残高10.4厘米(图一一,8)。

标本Ⅱ区H43∶3,瓮口沿。泥质灰陶。方唇,矮领,弧肩,饰中绳纹。口径16.4厘米,残高6.8厘米(图一一,9)。

标本Ⅱ区H10∶6,瓮底。泥质灰陶。饰粗绳纹。底径11厘米,残高9厘米(图一一,10)。

钵 出土数量少。

标本Ⅰ区H5∶1,泥质灰陶。圆唇,敛口,弧腹,平底,饰粗绳纹。口径20厘米,高12.8厘米(图一一,11)。

标本Ⅱ区H33∶3,钵口沿。泥质红陶。方唇,敛口,弧腹。口径12厘米,残高6.8厘米(图一一,12)。

标本Ⅱ区H12∶2,泥质灰陶。方唇,口微敛,斜壁,平底。口径14厘米,高8.5厘米(图一一,13)。

豆 出土数量少。浅盘,假腹。

标本Ⅱ区H39∶2,泥质灰陶。窄平沿,腹饰凹弦纹。口径14厘米,残高5.6厘米(图一一,14)。

标本Ⅱ区H10∶7,泥质灰陶。厚平沿,磨光,腹饰凹弦纹。口径17厘米,残高7.2厘米(图一一,15)。

簋 出土数量少,均为口沿残片。

标本Ⅱ区M1填土∶3,簋口沿。泥质灰陶。方唇外凸,磨光,腹饰一道宽0.8厘米指压泥条。口径26.4厘米,残高7.6厘米(图一一,16)。

陶垫

标本Ⅱ区M2填土∶1,泥质灰陶,横截面呈椭圆形,中央穿孔。长径9.4厘米,短径8.8厘米,孔径3.6厘米(图一二,1)。

标本Ⅱ区T0401③∶1,泥质灰陶。横截面呈椭圆形,中央穿孔。长径9.6厘米,短径6.5厘米,孔径3.6厘米(图一二,2)。

标本Ⅱ区H26∶2,泥质灰陶。横截面近方形,中央穿孔。长8.8厘米,残宽4.6厘米(图一二,3)。

标本Ⅱ区H32∶3,泥质红陶。素面,窝头形。长8.8厘米,宽7.5厘米,孔径4.6厘米(图一二,4)。

陶纺轮 泥质,圆形饼状。

标本Ⅱ区T0104③∶1,泥质灰陶。直径7.3厘米,孔径1厘米,厚1.4厘米(图一二,5)。

标本Ⅱ区H22∶1,夹砂灰陶。磨光素面。直径6.1厘米,孔径0.9厘米,厚2厘米(图一二,6)。

标本Ⅱ区H23∶2,夹砂红陶。中央略厚鼓。直径5.7厘米,孔径0.8厘米,厚1.7厘米(图一二,7)。

标本Ⅱ区T0104③∶2,泥质灰陶。磨光素面,器形规整。直径5厘米,残孔径0.8厘米,厚1.7厘米(图一二,8)。

标本Ⅱ区H22∶2,夹砂灰陶。素面。直径5.7厘米,孔径0.9厘米,厚1.2厘米(图一二,9)。

标本Ⅱ区H33∶1,泥质灰陶。磨光素面,窝头状。直径4.9厘米,孔径0.4厘米,厚3.6厘米(图一二,10)。

圆形陶片 标本Ⅰ区H7∶4,泥质灰陶。近圆形,外饰指甲纹。直径5.2厘米,厚0.6厘米(图一二,11)。

2.石器

石斧 标本Ⅱ区H8∶5,石斧刃部。磨光,底端可见打制痕。残长6.8厘米,宽4.9厘米,厚1.2厘米(图一三,1)。

石铲 标本Ⅱ区H40∶1,石铲顶部。两侧可见打制痕,残长9厘米,宽7厘米,厚1厘米(图一三,2)。

石镰 标本Ⅱ区H10∶2,石镰尖刃部。残长6.6厘米,宽3.9厘米,厚0.9厘米(图一三,3)。

3.骨器

卜骨 标本Ⅱ区H5∶2,可见两个圆形钻孔,有灼痕。残长10.3厘米,宽8.6厘米,厚0.5厘米(图一三,4)。

骨锥 标本Ⅱ区H23∶1,通体磨光,尖部可见刮削痕,残长6.3厘米,宽0.6厘米(图一三,6)。

标本Ⅱ区H8∶1,通体磨光,长7.6厘米,宽0.7厘米(图一三,5)。

龟甲 标本Ⅱ区H32∶2,可见一穿孔,残长7.7厘米,宽7厘米,厚0.5厘米(图一三,7)。

四、结 语

西古鲁营遗址地处太行山东麓余脉的泜河流域,从地理位置上看接近邢台地区商文化的中心区域,也是商周遗址较为集中的一个区域,因此,这次考古发掘的主要收获深化了这一地区商代中晚期考古文化的分布与时代特征的认识。

西古鲁营遗址遗迹种类及功能较为单一,主要为灰坑,窖藏坑较少,且上部文化层已被破坏,所有遗迹基本属于一个平面,两个发掘区最丰富的区域位于台地的东南角边缘处,该处聚落的中心应再向东南,但已被耕地取土破坏,故无法分析聚落的形态和结构功能。

从此次发掘出土的器物来看,其与2009年古鲁营遗址[1]以及周边的东先贤[2]、葛家庄[3]等商周遗址出土器物具有许多相似性。A型鬲与2009年古鲁营遗址二期Ⅲ式鬲、东先贤遗址一期A型Ⅰ式鬲及曹演庄[4]中商时期Ab型Ⅱ式鬲较为相似,B型鬲与2009年古鲁营遗址二期Ⅲ式鬲及葛家庄遗址四期Aa型鬲较为相似,C型鬲与2009年古鲁营遗址二期Ⅳ式鬲较为相似,D型鬲与东先贤遗址二期A型Ⅱ式鬲、葛家庄C型Ⅱ式鬲较为相似,深腹盆与2009年古鲁营遗址二期、东先贤遗址二期、曹演庄遗址A型Ⅱ式盆相近,假腹豆与东先贤二期出土陶豆相近。综上所述,此次考古发掘的商代文化遗存约相当于殷墟一期。

此次发掘出土器物即保留了该地区邢商文化的特征(如D型鬲),又吸收了中原商文化的特性(如A型鬲),可以看出祖乙迁邢后本地文化与商文化的碰撞与融合。对该遗址的发掘与整理为研究商周时期邢都地望等课题提供了新的考古材料。

附记:参加发掘人员有河北省文物研究所任雪岩、郭少青、李瑞林、谷自强、张贺新、郭强等,临城县文物管理所王信忠、张志军、赵庆国。发掘过程中得到临城县文化广播电视局张治中局长及文物管理所索丽霞所长的大力支持和协助,在此深表感谢。

领队:任雪岩

执笔:任雪岩

绘图:郭少青、张志军

[1]段宏振.邢台商周遗址[M].北京:文物出版社,2011.

[2]a.段宏振,牛世山,何元洪.河北邢台市东先贤遗址1998年的发掘[J].考古,2003(11);b.贾金标,郭瑞海,任亚珊.河北邢台县东先贤遗址发掘简报[J].考古,2002(3)。

[3]a.郭瑞海,任亚珊,贾金标.河北邢台葛家庄遗址1996年发掘简报[M]//河北省文物研究所.河北省考古文集(二).北京:北京燕山出版社,2001;b.任亚珊,郭瑞海,贾金标.1993—1997年邢台葛家庄先商遗址、两周贵族墓地考古工作的主要收获[M]//《三代文明研究》编辑委员会.三代文明研究(一):1998年河北邢台中国商周文明国际学术研讨会论文集,北京:科学出版社,1999;c.郭瑞海,任亚珊,贾金标.邢台葛家庄先商文化遗存分析》[M]//《三代文明研究》编辑委员会.三代文明研究(一):1998年河北邢台中国商周文明国际学术研讨会论文集,北京:科学出版社,1999.

[4]唐云明.邢台曹演庄遗址发掘报告[J].考古学报 1958(4).

〔责任编辑:张金栋〕