地方政府适应气候变化行动的绩效评价与区域比较

2016-05-25宋恬静

姚 晖 , 宋恬静 , 朱 琴

(南京信息工程大学 经济管理学院,南京 210044)

地方政府适应气候变化行动的绩效评价与区域比较

姚 晖 , 宋恬静 , 朱 琴

(南京信息工程大学 经济管理学院,南京 210044)

全球气候变化背景下,对地方政府适应气候变化绩效的测度、区域间绩效差异的评估以及导致差异的主要因素分析具有重要意义。通过构建一个包括自然、社会和经济子系统的评价指标体系,采用因子分析法,对中国大陆除西藏以外的30个省份2012年适应气候变化的绩效水平进行评价。结果表明:(1)地方政府适应气候变化的整体绩效水平不高,且不论是子系统绩效还是综合绩效均存在显著的区域差异;(2)引起区域气候变化适应低绩效的原因存在一致性,而引致区域适应高绩效的原因各不相同;(3)某些区域的子系统发展不均衡,存在“短板”,从而造成其适应能力的脆弱性和高绩效水平的不可持续。根据研究结果,地方政府应趋利避害,因地制宜地确定适应模式和重点,促进子系统间及各系统内主要因子的均衡发展。

气候变化;适应;绩效评价;区域比较;因子分析

0 引言

气候变化是关系到人类未来的重大环境问题。减缓和适应是应对气候变化的主要途径,对于经济社会相对脆弱的发展中国家而言,减缓气候变化过程漫长而艰巨,努力适应气候变化则更为现实和紧迫[1]。中国作为发展中大国,适应气候变化的基线较低,需要庞大的资金支持。如何注重成本效益和提高行动效率成为减轻气候变化不利影响的关键。王刚等[2]认为各国在推进温室气体减排时,只有实现环境治理收益和成本一体化,才能达到全球应对气候变化的理想状态。最高审计机关国际组织(INTOSAI)2010年发布了政府应对气候变化的审计指南,鼓励和支持进行气候变化审计,国内专家也指出应将适应气候变化纳入战略环评[3]。那么,中国中央及地方政府适应气候变化行动的效率如何?其绩效如何进行评价?为促进政府应对气候变化的行动效率,提高政策目标与资源配置的匹配度,开展适应气候变化绩效评价的理论与实务研究成为当务之急。

提高适应气候变化的行动效率就必须明确气候变化适应度。已有的研究主要是针对不同适应领域展开。D.B.Lobell等[4]关注农业领域,揭示了非洲农业对气候变化的响应规律;吴建国等[5]研究了生物多样性领域对气候变化的适应程度,系统地分析了生物多样性对气候变化的响应及其适应情况;於琍等[6]就生态系统领域对气候变化的适应性进行分析,研究了气候变化对植被地理分布的影响;周景博等[7]从城市适应气候变化角度出发,探讨了城市湿地如何适应气候变化,并提出了包括科技基础行动在内的3项具体行动计划。这些研究都是针对个别区域或领域[8-10],为进一步增强该领域适应气候变化能力提供了重要指南。但当前缺少对全国范围内各区域适应行动绩效的全面、综合比较与分析,从而使得各级政府适应性政策行动的实施效果无从获知,区域间更是缺少必要的经验交流和推广。

已有的相关研究在内容上主要关注具体的适应措施,忽视了措施的有效性研究;在方法上侧重规范研究,缺少实证分析。本研究拟通过构建一个具有通用性和借鉴性的评价指标体系,运用因子分析模型对省级地方政府2012年度适应气候变化的绩效水平进行评价和比较,总结适应绩效的区域规律,分析区域影响因素并提出政策建议,以促进各区域适应气候变化绩效水平的持续提高。

1 绩效评价指标体系的构建

政府适应气候变化行动涉及诸多空间和领域,且政府绩效具有复杂性和非市场性等特征,单一的指标体系不能完整体现政府行动绩效。因此,必须建立一个层次分明、系统完备的体系进行评价。中国的“不同领域适应气候变化技术清单”将气候变化适应问题分为自然、经济和社会3个子系统。借鉴此技术清单,本研究亦选取这3个系统作为评价政府适应气候变化的子系统;同时,为使评价指标体系能充分概括适应气候变化行动的主要方面,根据政府环境绩效评价指标体系的可比性、层次性及数据的可得性等原则,对其二级指标进行调整。在具体指标的选择上,参考陈太根等[11]设计的咸阳气候变化适应度评价指标体系,将具有地域特征的指标调整为适用于评价全国的普遍性指标。在此基础上,最终确定了30个代表性指标,构建政府适应气候变化绩效评价指标体系(表1)。

表1 政府适应气候变化绩效评价指标体系Tab.1 The indicator system for the performance evaluation of climate change adaptation

2 政府适应气候变化绩效综合评价

2.1 因子分析评价模型

政府绩效评价实践往往因其涉及范围广、评价指标多以及权重难以确定等原因而难以操作。为解决上述问题,同时考虑到评价子系统之间的界限划分问题,本研究选用因子分析法,该方法可以在众多评价指标中抽象出全面且具有主导性的指标作为评价因子。

因子分析法是将研究变量进行分组,找出少数互不相关的综合因子来描述研究对象的大部分信息。因子分析法的函数表达式为:

式中:X1,X2,…,Xp代表原始标准化研究变量;F1,F2,…,Fm代表提取出的新的综合评价因子;a代表因子负荷;ε代表特殊因子。

2.2 实证研究

选取中国大陆30个省级行政区作为评价对象,剔除数据缺失较多的西藏自治区。数据主要来源于国家统计局网站、《中国科技统计年鉴2013》[12]以及《中国环境统计年鉴2013》[13]。运用SPSS 17.0统计软件进行数据分析及评估。对自然、社会、经济3个子系统的原始数据进行标准化处理,选取适合进行因子分析的指标;采用主成份分析法,根据特征值大于1的原则,提取主因子;采用最大方差正交旋转法对因子进行旋转,以确定每个主因子的意义;求得旋转后的因子载荷矩阵(表2)和各省份3个子系统因子得分(图1)。

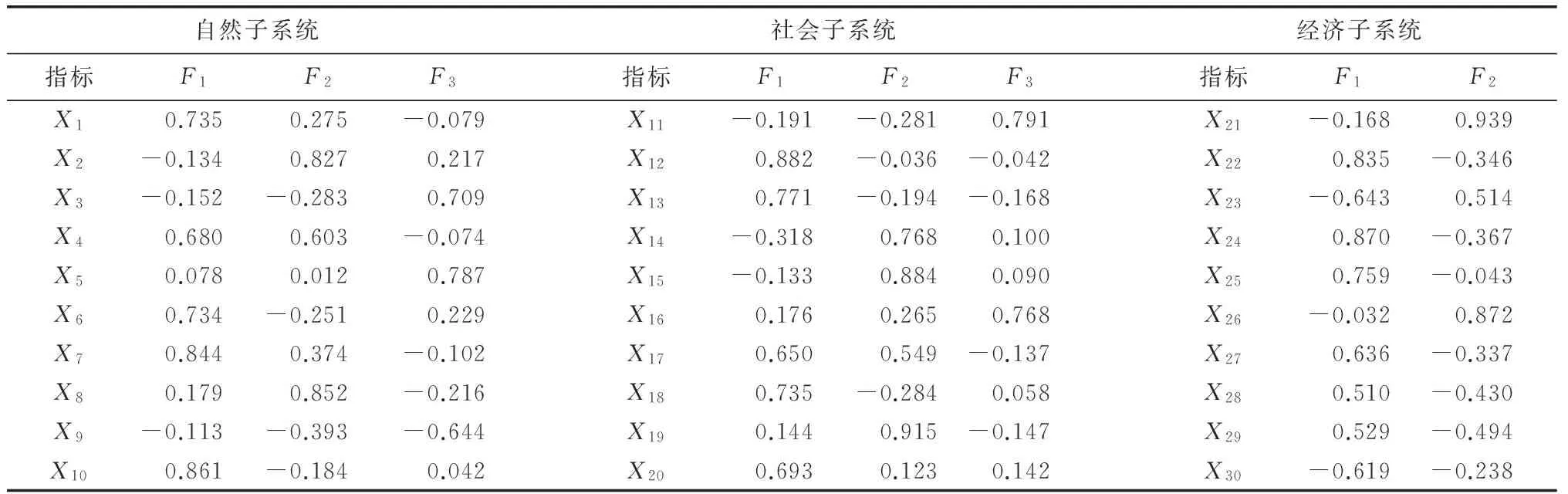

2.2.1 自然子系统适应气候变化的绩效评估及区域比较。自然子系统指标Bartlett球形检验的显著性水平为0.000,小于0.05,KMO测度值为0.512,大于0.5,所选指标适合进行因子分析。提取的3个主因子的方差累积贡献率达到71.14%。旋转后的因子载荷矩阵(表2)表明:评价指标X1,X4,X6,X7,X10在F1上具有较高载荷,主要反映各省在保持耕地、草地、林业等自然资源拥有量方面的成效,其方差贡献率达到30.86%,是地方政府致力于自然系统适应气候变化绩效的主要方面;评价指标X2,X8在F2上具有较高载荷,主要反映通过水资源保持和设立自然保护区以适应气候变化的绩效;评价指标X5,X3,X9则代表了F3,主要是反映地方政府通过森林系统适应气候变化方面的绩效。最后,根据各主成份方差贡献率占累积方差贡献率的值确定权重P,构建一个综合绩效评价模型Sj=∑(PiFij)(其中Fij为第j个省第i项主成份Fi的得分),对各省份自然子系统绩效进行综合排序,得到各省份自然子系统的因子得分(图1)。西部的内蒙古、广西、青海、新疆、甘肃、四川等内陆省份表现出了良好的适应性,而东部省份上海、天津、北京、江苏、安徽、浙江等省份的绩效排名居后。这主要是因为西部地区拥有得天独厚的自然地理和资源条件,而东部省份由于本身的自然条件限制,加之经济发展较早,人口较多,在经济发展的同时忽视了生态的同步建设,从而在自然系统适应气候变化的绩效方面处于劣势。就单个因子而言,F1得分较低的省份有上海、海南、天津、北京等,说明这些省份在耕地、草地、森林等自然资源适应气候变化方面具有脆弱性。其中,生态资源丰富的海南省在这方面得分较低,原因在于近年来大片沿海防护林和灌丛草地遭到破坏,毁林养虾、毁林种果的情况严峻,水土流失加剧,且政府植树造林林种单一,土地荒漠化趋势尚未受到良好控制。F2得分较低的是河北、陕西、山东、河南等省份。F3得分较低的是天津、上海、新疆等省份。新疆虽然总体适应绩效较好,但在F3方面却表现不佳,国家林业局统计资料显示,2012年新疆森林覆盖率全国最低,这不仅是由于新疆干旱的气候条件,也是政府在林业投资方面绩效不佳的体现。

表2 自然、社会、经济子系统旋转后的因子载荷矩阵Tab.2 Component transformation matrix of the natural, social and economic subsystem

图1 自然、社会、经济子系统因子综合得分Fig.1 Component score of the natural, social and economic subsystem

2.2.2 社会子系统适应气候变化的绩效评估及区域比较。社会子系统指标通过Bartlett检验和KMO检验,适合进行因子分析。对数据进行方差最大化旋转,提取的3个因子累计方差贡献率达到71.41%,能解释大部分信息。根据旋转后的因子载荷矩阵(表2),F1主要由评价指标X12,X13,X17,X18,X20所解释,反映了政府在提供城市公共资源方面所做的努力;F2主要由评价指标X14,X15,X19所解释,反映了地方政府在公共卫生等相关基础设施上的投资与建设情况;F3主要由评价指标X11,X16所解释,反映了人口和社会资源使用效率对气候变化的适应情况。根据3个主因子的方差贡献率构建综合绩效评价模型(同自然子系统),对各省份社会子系统绩效进行综合排序,得到各省份社会子系统的因子得分(图1)。总体来说,3个主因子的平均得分均为正,说明就全国而言,社会系统适应气候变化的整体绩效较好,但地区间差异较大,存在发展非均衡的现象,且在各因子中,得分为负的省份均占半数以上。具体来说,广东、江苏、浙江、四川及山东等省份的社会适应气候变化绩效水平较高,主要体现在城市公共资源供应水平和公共卫生设施水平上。这些省份经济发展较快,城市化水平高,第三产业规模较大,政府拥有更充足的资源和能力开展适应气候变化行动;相对而言,吉林、甘肃、海南、宁夏、内蒙古等经济欠发达省份的社会系统适应绩效水平较低。

2.2.3 经济子系统适应气候变化的绩效评估及区域比较。经济子系统指标通过Bartlett检验和KMO检验,适合进行因子分析。对数据进行方差最大化旋转,提取了2个因子,累计方差贡献率达到65.62%,能解释大部分信息。根据旋转后的因子载荷矩阵(表2),F1主要由评价指标X22,X23,X24,X25,X29,X27,X28,X30所解释,反映了政府在加强产业建设方面所做的努力;F2主要由评价指标X21,X26所解释,反映了政府在促进经济增长方面的努力。构建综合绩效评价模型(同自然子系统),对经济子系统绩效进行综合排序,得到各省份经济子系统的因子得分(图1)。经济子系统适应气候变化绩效水平较高的有北京、贵州、天津、陕西、江苏等省份。虽然都取得了较好的适应绩效,但从主因子分析,其原因并不相同。其中,北京、江苏、天津主要是在加强产业建设方面绩效较好,这些省份大多为东部的经济发达地区,产业结构调整到位,第三产业发展迅速,从而有较好的气候变化适应度;贵州、陕西则主要是在促进经济增长速度方面成效显著,由于这2个省份的GDP基数较小,当年的GDP增速很快,在很大程度上提高了其气候变化的适应绩效。绩效水平较低的主要有山西、江西、河北、黑龙江及河南等省份,这些省份目前的产业结构尚不够合理,第三产业比重较低,经济发展效率低下,从而影响了其对气候变化的适应绩效。

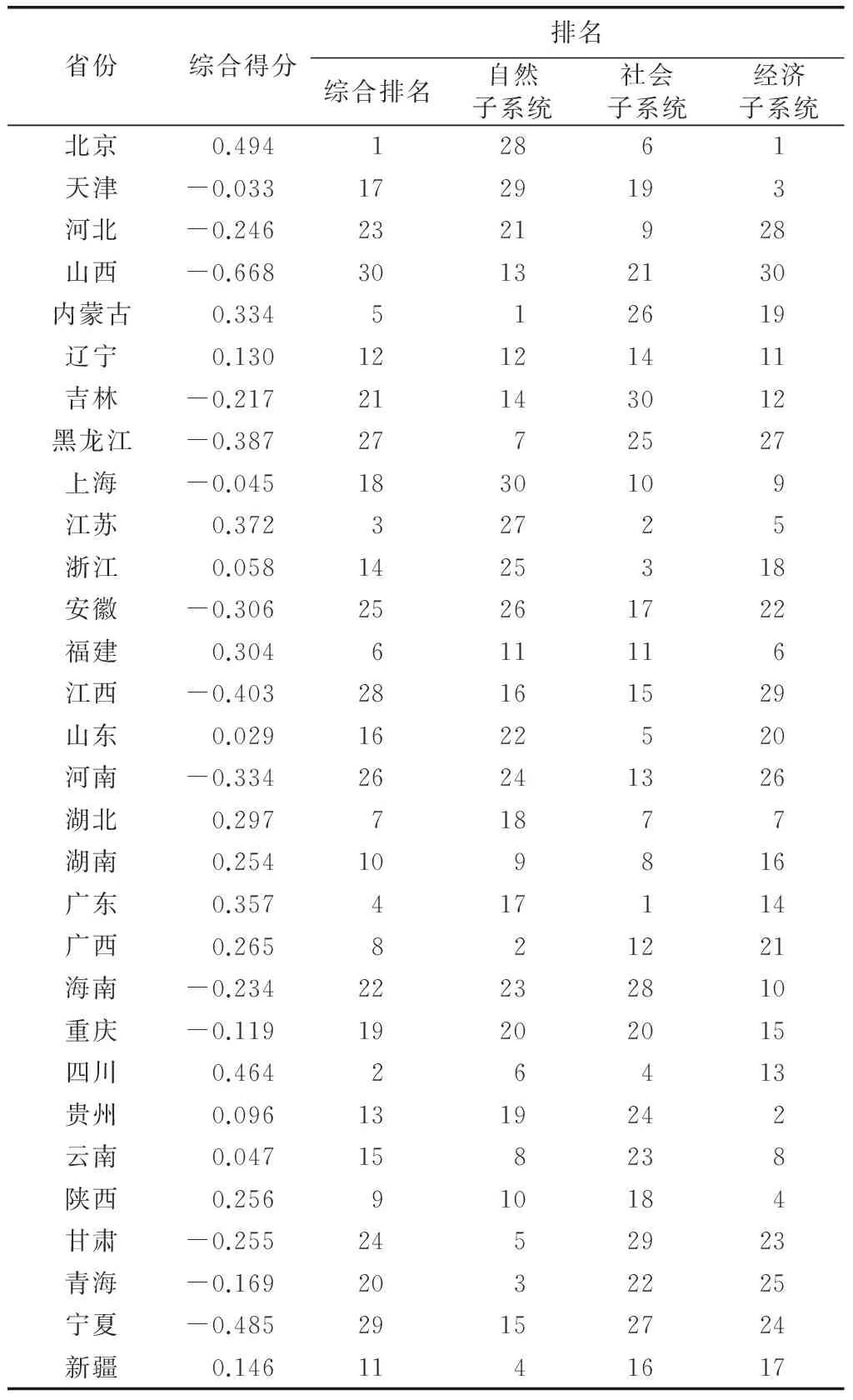

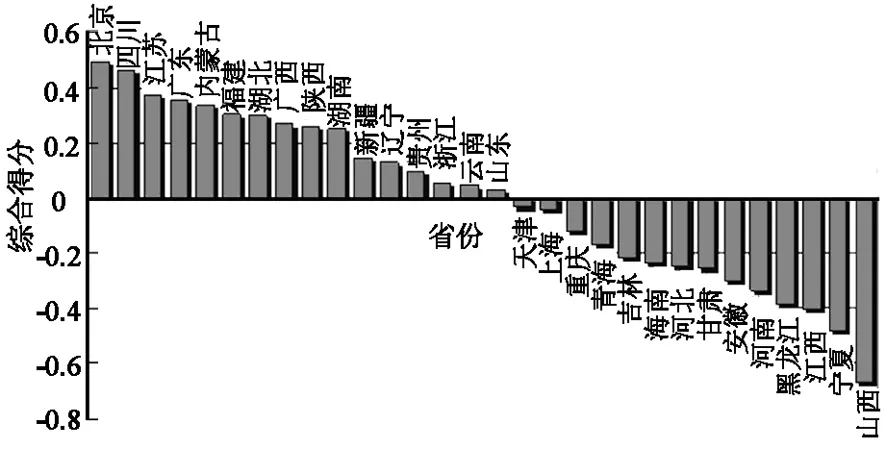

2.2.4 综合适应绩效评估及区域比较。在对政府适应气候变化的综合绩效进行评价时,假设自然、经济和社会子系统具有同等重要性,各以1/3为权重进行加权平均,得到综合绩效得分结果(表3,图2)。综合绩效水平高的省份在各子系统的绩效贡献上存在差异,如北京主要基于经济子系统(排名第1位)和社会子系统(排名第6位)的绩效贡献,但其自然子系统绩效排名28位,贡献是负面的,这也说明虽然北京适应气候变化的综合绩效排名第1位,但其各子系统的绩效极不均衡,存在短板;四川主要基于自然子系统和社会子系统的贡献,其经济子系统的排名处于中位,各子系统的发展相对均衡;江苏的状况与北京类似,存在自然子系统的短板;广东主要基于社会子系统(排名第1位)的绩效贡献,自然子系统和经济子系统的绩效排名均处于中位。综合绩效较低的省份在各子系统的绩效贡献上却呈现出相对的一致性,均是经济子系统和社会子系统的绩效排名落后,而自然子系统的绩效贡献较多,基本处于中位前后。如山西、宁夏、江西、黑龙江的经济系统排名分别是30,24,29,27位,社会系统排名分别是21,27,15,25位,自然系统排名分别是13,15,16,7位。这说明导致地方政府气候变化适应绩效低下的主要因素是经济子系统和社会子系统。

表3 综合绩效排名Tab.3 Comprehensive performance rankings

图2 中国30个省份适应气候变化绩效评价综合得分Fig.2 Performance valuation of climate change adaption in 30 provinces in China

3 结论与政策建议

3.1 结论

地方政府适应气候变化的整体绩效水平不高,且不论是子系统绩效还是综合绩效均存在显著的地区差异。自然条件优越的西北部省份的自然子系统适应绩效较好,但由于经济落后,经济子系统和社会子系统的适应绩效水平较低;经济发达的东南沿海省份的经济子系统和社会子系统的适应绩效较好,但由于未能将经济发展与环境保护协调进行,其自然子系统的适应绩效大多较差。由此可以看出,经济子系统和社会子系统绩效往往存在共生性,增强社会子系统的适应能力在更大程度上有赖于经济子系统的资源支持,是经济发展目标和成效的体现;但自然子系统绩效和经济及社会子系统绩效之间却更多的表现出此消彼长的矛盾性,早发的省份在经济发展的同时往往忽视了环境和资源的保护,环境恶化成为了经济增长的代价,从而使其未来的可持续发展存在脆弱性,后发省份应该引以为戒,如何使经济社会与自然系统协调发展仍是目前的重要课题。

影响各区域适应气候变化绩效水平高低的原因存在差异,绩效高的原因各不相同,绩效低的原因却都一致。适应气候变化综合绩效水平高的省份在子系统的适应绩效上差异较大,有的主要是由于经济子系统和(或)社会系统的绩效贡献大,如北京、江苏等,有的是由于自然子系统的绩效贡献大,如四川省;而适应气候变化综合绩效水平低的省份在子系统的适应绩效水平上却体现出一致性,即均是由经济子系统和社会子系统的低绩效所造成。由此看出,经济和社会的发展是抵御气候变化风险、提高适应能力的基础和保障。

一些区域虽然综合绩效水平高,但各子系统的发展存在非均衡性,甚至存在“短板”,从而造成其适应能力的脆弱性和高绩效水平的不可持续性。如北京市,综合绩效排名第1,但其自然子系统的绩效排名第28位;江苏省,综合绩效排名第3位,但其自然子系统的绩效排名第27位。自然子系统的低适应性必然成为这些省份未来发展的掣肘,在气候变化适应绩效上是否存在“木桶原理”,有待长期数据的证明。

3.2 政策建议

各省份应根据自身的自然资源情况和所处的发展阶段,确定发展模式和重点。适应气候变化的核心内容在于趋利避害,即充分利用气候变化带来的机遇,尽可能地减少气候变化产生的不利影响。根据分析结论,政府适应气候变化绩效存在显著的区域差异,因此,各省份应深入剖析自身区位情况以及气候变化对本地区自然生态及经济社会造成的影响,抓住机遇,将气候变化问题与区域可持续发展有机结合;找出适应气候变化的薄弱环节加以重点控制,以减轻气候变化带来的风险。

各区域应促进自然、经济和社会子系统及其内部各主要因子间的协调发展。适应气候变化综合绩效水平的高低受到自然、经济和社会三大系统的共同影响,而三大子系统的绩效又是由各主要绩效因子构成的。因此,政府在采取气候变化适应性措施时,不仅要关注三大系统的协调发展,还应保证各系统内部主要因子之间的均衡发展,只有这样,才能避免区域在适应气候变化方面出现“短板”,从而保障区域适应气候变化的综合绩效得以可持续增长。

[1] 王守荣.气候变化对中国社会经济可持续发展的影响与应对[M].北京:科学出版社,2011:181-184.

[2] 王刚,娄成武.后“哥本哈根”时代的全球环境治理走向[J].地域研究与开发,2010,29(6):59-62.

[3] 林而达,高庆先.将适应气候变化纳入中国的战略环评[J].绿叶,2007(12):10-11.

[4] Lobell D B,Burke M B.On the Use of Statistical Models to Predict Crop Yield Responses to Climate Change[J].Agricultural and Forest Meteorology,2010,150(11):1443-1452.

[5] 吴建国,吕佳佳,艾丽.气候变化对生物多样性的影响:脆弱性和适应性[J].生态环境学报,2009,18(2):693-703.

[6] 於琍,李克让,陶波,等.植被地理分布对气候变化的适应性研究[J].地理科学进展,2010,29(11):1326-1332.

[7] 周景博,冯相昭,Wei Yongping.城市湿地如何适应气候变化[J].环境经济,2013(4):26-32.

[8] 刘燕华,钱凤魁,王文涛,等.应对气候变化的适应技术框架研究[J].中国人口·资源与环境,2013,23(5):1-6.

[9] 崔丽芳,任学慧.大连市气候变化适应度评价[J].资源科学,2012,34(2):273-279.

[10] 张兵,张宁,张轶凡.农业适应气候变化措施绩效评价——基于苏北GEF项目区300户农户的调查[J].农业技术经济,2011(7):43-49.

[11] 陈太根,董婕,延军平,等.区域气候变化适应度评价——以咸阳市为例[J].地理科学进展,2011,30(3):319-323.

[12] 国家统计局,国家科技部.中国科技统计年鉴2013[Z].北京:中国统计出版社,2013.

[13] 国家统计局,环境保护部.中国环境统计年鉴2013[Z].北京:中国统计出版社,2013.

Performance Evaluation and Regional Comparison of Local Governmental Adaptation to Climatic Change in China

Yao Hui , Song Tianjing , Zhu Qin

(College of Economic and Management, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China)

In the background of global climatic change, it is important to make performance evaluation, regional comparison, and factor analysis for discrepancy of local governmental adaptation to climatic change. By constructing an assessment index system including three subsystems of natural, social and economic factors with the method of factor analysis, performance evaluation and regional comparison of local governmental adaptation to climatic change in 30 Chinese provinces and regions in year 2012 was conducted. The overall performance level of local governmental adaptation to climatic change was low, with significant regional difference in both general and sub-systemic performance; There was obvious consistency in main factors associated with low performance of local governmental adaptation but significant diversity in factors related to regional high performance from different subsystems; The development of subsystems was significantly unbalanced in some provinces or regions, which led to the vulnerability and no continuity of high performance in local governmental adaptation to climatic change. Based on the results of this study, it is suggested that local government should make full use of advantages and avoid disadvantages, and make adaptation policy to climatic change in accordance with local conditions to promote balanced growth of all subsystems and main factors.

climate change; adaptation; performance evaluation; regional comparison; factor analysis

2015-04-26;

2016-02-03

中国制造业发展研究院2012年度开放课题(SK20120200-15);国家自然科学基金项目(71173116);江苏高校优势学科建设工程资助项目

姚晖(1974-),女,江苏宿迁市人,副教授,硕士,主要从事环境会计方面的研究,(E-mail)yaohuinanjing@126.com。

宋恬静(1991-),女,江苏苏州市人,硕士研究生,主要从事环境会计方面的研究,(E-mail)stj0512@163.com。

F

A

1003-2363(2016)02-0024-05