1991—2010年中国煤炭铁路交流格局变迁

2016-05-25张玉韩侯华丽

张玉韩 , 侯华丽,2

(1.中国国土资源经济研究院,北京 101149; 2.北京交通大学 中国产业安全研究中心,北京 100044)

1991—2010年中国煤炭铁路交流格局变迁

张玉韩1, 侯华丽1,2

(1.中国国土资源经济研究院,北京 101149; 2.北京交通大学 中国产业安全研究中心,北京 100044)

以1991,2000,2010年中国主要城市煤炭铁路交流数据为基础,分析了煤炭调出、调入以及空间交流格局的变迁。结果表明:中国煤炭调出城市逐步向南部和西部地区扩展,“三西”(山西、陕西和内蒙古)成为目前煤炭调出量最多的地区,2010年中国煤炭调出高值区与国家大型煤炭基地的分布高度吻合;煤炭调入区在空间上逐渐向西南、西北和华南延伸,高值区仍主要位于北方沿海和东北地区,以港口和工业城市为主,河北、广西和江西是调入量增长最快的省份。2010年中国形成了东北、华北、华东以及西南四大煤炭交流系统,山西的影响力开始下降,陕西和内蒙古的影响力迅速增强;煤炭运输集中在少数铁路,并主要运往北方沿海港口,形成了3条“铁路—海运”联运的煤炭运输通道。城市中心性的研究结果表明,山西的出度增长减缓,陕西和贵州出度迅速增长;入度较高的城市仍以港口、工业型城市和经济中心为主,其中工业型城市增多,空间上从沿海、东北地区扩展到东南部和中南部。

煤炭;铁路;城际;空间格局;演变

0 引言

煤炭是中国的主体能源,在一次能源结构中占70%左右,是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业[1]。据预测,到2050年煤炭在中国一次能源中的比重仍将占50%以上[2]。中国的“经济重心”在安徽阜阳附近,而“煤炭资源重心”在山西阳泉附近,“经济重心”相对于“煤炭资源重心”东偏、南移[3],这种资源、生产与消费在空间上的错位分布使得煤炭资源流动成为一种具有广域性、大规模以及广泛经济社会效应的空间现象[4-5],从而形成了“北煤南运,西煤东送”的运输格局,并且这种格局将长期存在[6-7]。

资源流动是产业经济的物质基础[8],煤炭产业流动提高了煤炭资源自给率,优化了煤炭产业结构[9]。黄园淅等研究了西部地区煤炭供应的时空变化,指出西部地区能源供应潜力主要通过煤炭外运来实现,煤炭供应半径呈现先增后减的基本趋势[10]。张雷等研究了中国西部地区一次能源供应时空格局的变化和影响,指出西北区外输能力的迅速增长对时空格局转变过程起决定作用[11]。由此可见,煤炭运输是保障中国能源安全的核心问题[12],是促进地区经济增长的关键环节。铁路一直以来都是中国煤炭运输的主体方式[13]。长期以来,铁路煤炭产运系数一直保持在0.5~0.6。2000—2012年国家铁路煤炭运输量增长了145.8%,铁路煤炭平均运距增长了16.2%,但相关研究表明,铁路煤炭运输量的增长率还落后于煤炭产量增长率[7],同时“十一五”期间中国煤炭生产与消费布局矛盾进一步加剧。在这一背景下,研究中国铁路煤炭流动具有重要的现实意义。

目前,国内学者对中国铁路煤炭运输的路径、时空演变、流动特征、驱动力、环境效应、空间优化、流动场以及铁路水路分工等方面进行了较为详细的研究[14-24],但研究尺度总体上以省级行政单元为主,虽然也有基于城际尺度的研究,但研究视角主要偏重于煤炭资源的流场规律,且未与国家煤炭基地相结合。本研究以中国工业重型化发展和经济快速增长的1991,2000年2个时间节点以及2010年中国城际铁路煤炭交流数据为基础,分析中国城际煤炭调出、调入和空间交流的演变格局,以期为煤炭调拨和交通基础设施通道建设提供借鉴。

1 数据与方法

1.1 数据

1991,2000,2010年中国城际铁路煤炭交流数据来源于实地调研。其中,1991年2 114个城市对交流数据涉及134个煤炭调出城市和204个煤炭调入城市;2000年2 587个城市对交流数据涉及164个煤炭调出城市和221个煤炭调入城市;2010年5 766个城市对交流数据涉及228个煤炭调出城市和263个煤炭调入城市。需要说明的是,这些数据并非包含了全国所有发生煤炭交流的城市对,仅为主要城市对交流数据,但能够反映中国城际铁路煤炭流动的大致格局。煤炭调出结合中国大型煤炭基地进行分析,14个国家大型煤炭基地数据来源于国家发展与改革委员会相关文件,根据各基地的拐点坐标落入ArcGIS软件中,生成面状数据。

1.2 方法

从煤炭调动格局与煤炭交流格局两方面来刻画中国煤炭铁路交流格局的总体变化情况。煤炭调动格局包括调出格局和调入格局,前者反映中国煤炭的供给情况,而后者反映中国煤炭的消费和需求情况,通过两方面的分析可以得到中国煤炭供需变化的大致格局。煤炭交流格局反映城市与城市间的煤炭交流状况,包括交流量以及与每个城市发生交流的其他城市的数量。

煤炭交流量即城市间相互运输的煤炭数量,既包括i城市向j城市运输的煤炭量,也包括j城市向i城市运输的煤炭量,研究城市间煤炭交流可以揭示城市之间相互作用的强度。城市间煤炭交流量可表示为:M=Mij+Mji。式中:M为城市间铁路煤炭交流量;Mij为i城市向j城市通过铁路运输的煤炭数量;Mji为j城市向i城市通过铁路运输的煤炭数量。

用中心度来刻画与每个城市发生交流的其他城市数量的多少。显然,与一个城市有直接煤炭交流的其他城市越多,则该城市的影响力就越强,反之则越弱。这种现象可以借助社会网络中心性的分析方法中的点度中心度来度量。点度中心度是对网络中个体权力的一种量化,反映某节点在网络中的重要性或影响力[22],与一个点有直接联系的其他点越多,则该点的中心地位就越突出。本研究将从“出度”和“入度”2个方面进行分析,出度是指与煤炭调出城市发生交流的调入城市数量,入度指与煤炭调入城市发生交流的调出城市数量。一个城市可能既有调出量又有调入量,则该城市同时具有出度和入度。以A城市为例,出度公式可表示为:

式中:Dc为A城市的出度;n为煤炭调入城市的数量;xj为决策变量,当A城市有向城市j调入煤炭时,xj=1,反之则xj=0。入度公式可表示为:

式中:Dr为A城市的入度;m为煤炭调出城市的数量;xi为决策变量,当城市i有煤炭调入A城市时,xi=1,反之则xi=0。

2 煤炭调动格局变迁

2.1 煤炭调出格局变迁

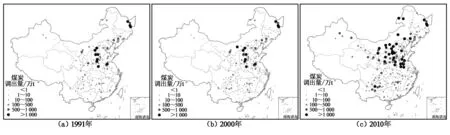

煤炭调出量即煤炭从本地区运往其他地区的数量,用于反映煤炭的供给情况。由1991,2000,2010年全国主要城市煤炭调出量(图1)可以看出:① 1991—2010年,中国煤炭调出城市逐渐增多,从134个增加到228个,增长了70.1%。1991年,南部、西部以及中部偏南地区的调出城市还比较少,但到2000年,江苏、安徽南部、湖北、江西、湖南、广东等省份的调出城市逐渐增多,到2010年,这些地区的煤炭调出城市数量进一步增多,与此同时,贵州、云南、广西、四川、甘肃、陕西、内蒙古等地区的调出城市数量激增,煤炭调出范围越来越广。② 与1991年相比,2000年调出量提高相对较小,但2010年较2000年则提高幅度较大。1991年调出量在1 000万t以上的城市数量为11个,到2000年仅增加了2个,但到2010年增加到35个;1991年调出量在500万~1 000万t的城市数量为7个,到2000年下降至5个,而到2010年则增加到23个。2000年增加幅度较小的原因可能是1997年亚洲金融风暴对中国经济发展的负面影响。③ 1991,2000年中国煤炭调出高值区主要位于山西、河南、安徽、黑龙江,而到2010年,内蒙古、陕西迅速崛起,山东、河北、辽宁也开始出现高值,同时贵州作为南方煤炭大省的地位初显。大同在3个年份中均是全国调出煤炭最多的城市,阳泉、太原、鸡西、朔州、平顶山、晋城和长治均保持在前20位,而包头、忻州、晋中、离石、沧州、海拉尔、张家口、六盘水、吴忠、乌海则是2010年新冲入前20位的城市,尤其包头增长最快,由1991年的20位之外晋升为2000年的第7位和2010年的第3位,说明内蒙古作为中国新兴煤炭大省的地位日益凸显。

图1 中国1991,2000,2010年城际煤炭调出格局Fig.1 Export scale of inter-city of coal in China in 1991, 2000 and 2010

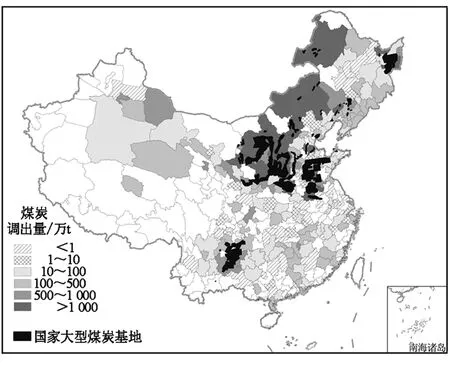

中国2007年发布的《煤炭产业政策》指出,为稳定东部地区煤炭生产规模,加强中部煤炭资源富集区大型煤炭基地建设,加强西部地区煤炭资源勘查和适度开发,建设神东、晋北、晋中、晋东、陕北、黄陇(华亭)、鲁西、两淮、河南、云贵、蒙东(东北)、宁东等13个大型煤炭基地,提高煤炭的持续、稳定供给能力。从国家大型煤炭基地与2010年煤炭调出格局的空间关系(图2)可以看出,调出量较高的城市与国家大型煤炭基地的分布基本吻合。经统计,与大型煤炭基地重叠的城市(表1)煤炭调出量占全国主要城市煤炭调出总量的61.6%。

图2 2010年中国城市煤炭调出格局与国家大型煤炭基地的空间关系Fig.2 Spatial relations between the export scale of inter-city of coal in 2010 and the national large-scale coal bases

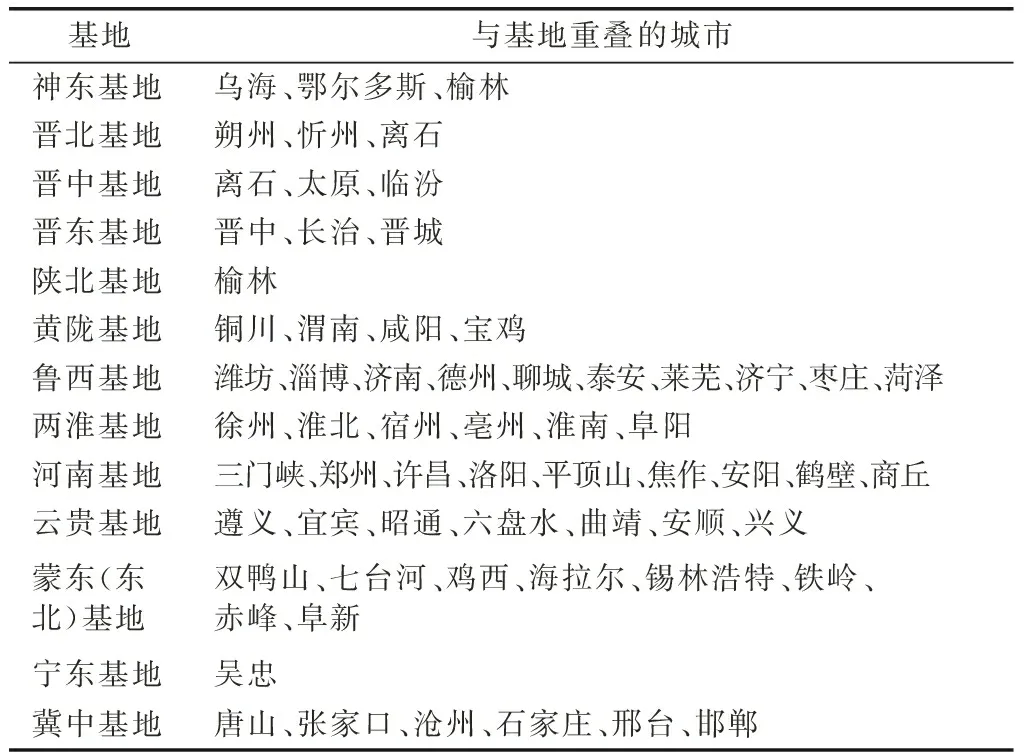

基地与基地重叠的城市神东基地乌海、鄂尔多斯、榆林晋北基地朔州、忻州、离石晋中基地离石、太原、临汾晋东基地晋中、长治、晋城陕北基地榆林黄陇基地铜川、渭南、咸阳、宝鸡鲁西基地潍坊、淄博、济南、德州、聊城、泰安、莱芜、济宁、枣庄、菏泽两淮基地徐州、淮北、宿州、亳州、淮南、阜阳河南基地三门峡、郑州、许昌、洛阳、平顶山、焦作、安阳、鹤壁、商丘云贵基地遵义、宜宾、昭通、六盘水、曲靖、安顺、兴义蒙东(东北)基地双鸭山、七台河、鸡西、海拉尔、锡林浩特、铁岭、赤峰、阜新宁东基地吴忠冀中基地唐山、张家口、沧州、石家庄、邢台、邯郸

2.2 煤炭调入格局变迁

与煤炭调出相反,煤炭调入是指煤炭从其他地区通过运输媒介运往本地区的数量,反映了煤炭的消费和需求情况。由1991,2000,2010年国内主要城市煤炭调入量(图3)可以看出:①从主要调入城市数量来看,1991年为204个,到2000年增长到221个,增加了17个。2000年以后中国经济迅速发展,铁路基础设施逐步完善,城市对能源的需求猛增,2010年主要调入城市的数量增长到263个。② 从主要调入城市的空间分布来看,1991,2000年东北、华东、华中和华北地区东部是主要煤炭流入区,2010年逐渐向西南、甘肃、新疆等地区延伸,华南地区调入城市数量也逐渐增多,煤炭调入城市的分布越来越广。煤炭调入高值区在东北和北方沿海地区的分布越来越集中,2010年以河北、辽宁、山东三省分布最多。③ 从煤炭调入量来看,秦皇岛是调入量最多的城市,3个年份均居首位,唐山、天津、徐州、武汉、鞍山、北京、青岛、本溪、大连、南京在3个年份中均保持在前20位,2010年新进入前20位的城市有葫芦岛、营口、淄博、衡水、柳州、潍坊、邯郸,总体来看仍以港口和工业城市为主;省级行政区调入量增长最快的是河北,其次分别为广西、江西、山西、甘肃和新疆,反映了1991—2010年西部地区对煤炭需求的迅速增长。④ 人口与社会经济的分布是决定煤炭流入的主导力量,以地理上著名的“胡焕庸线”为界,2010年该线东南部的人口和GDP分别占全国的93.7%,94.0%,相应地,该线之东南部的煤炭调入城市数量占全国煤炭调入城市的86.7%,调入量占全国煤炭调入量的96.2%。而未来随着人口和经济向沿海地区的进一步集聚,其煤炭需求将更大[12]。

3 煤炭交流格局变迁

3.1 煤炭交流结构变化

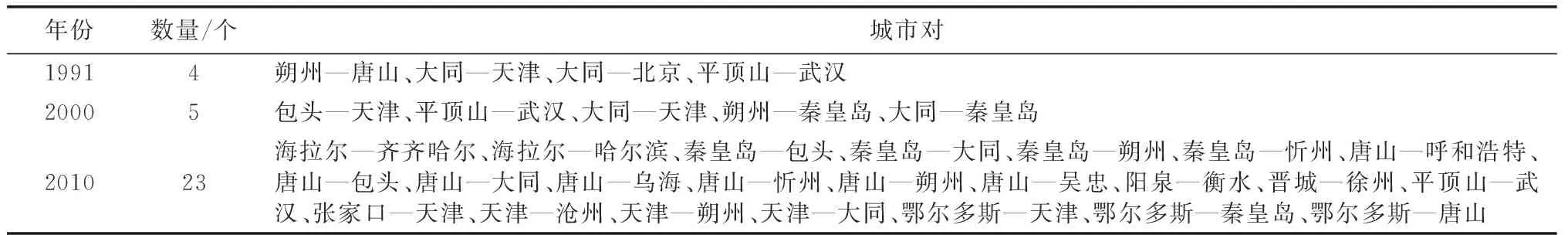

计算各城市对间煤炭交流量。考虑到发生交流的城市对数量较多,为方便分析,截取了交流量在50万t以上的城市对,这些城市对能够大致反映中国煤炭交流的总体格局。从1991,2000,2010年中国城际铁路煤炭交流(图4)以及运量在500万t以上的城市对(表2)可以看出:① 城市交流对逐渐增多,空间范围逐步扩展。运量在500万t以上的城市对从4个增长到23个。1991,2000年煤炭交流城市主要分布于东北、华北和华东地区,2010年在2000年城际网络系统的基础上向南部和西部大大拓展,乌鲁木齐、成都、格尔木、六盘水、南宁、贵港、柳州、娄底、赣州、韶关、金华等城市与其他城市间开始出现较多的煤炭交流,尤其是贵州六盘水,成为南方的煤炭交流结点。空间上形成了四大煤炭交流系统,分别为东北地区、华北地区、华东地区以及西南地区。② 主要煤炭调出省份影响范围发生变化,山西长期以来是中国煤炭输出的主要基地,但影响力开始下降,陕西和内蒙古影响力迅速增强。河南、山东、黑龙江、宁夏、安徽等一些分散的煤炭输出区的影响范围趋向萎缩,减少了向较远省份的输出,增加了向邻近省份的输出。③ 煤炭运输集中在少数铁路,并主要运往北方沿海港口。秦皇岛、天津、京唐、日照、青岛、连云港、黄骅7个北方大型煤炭装船港以及大秦、丰沙大、石太等主要运煤线路构成了煤炭运输系统的骨架。“铁路—海运”联运方式取代传统的铁路层层转运,成为中国煤炭省际运输的主导运输方式。到2010年,中国煤炭运输系统形成了3条“铁路—海运”联运的煤炭运输通道,分别是“三西”—秦皇岛、天津、黄骅—南方沿海港口联运系统、山西—青岛港—南方沿海港口联运系统和“三西”—日照、连云港—南方沿海联运通道。

图3 中国1991,2000,2010年主要城市煤炭调入格局Fig.3 Import scale of inter-city of coal in China in 1991, 2000 and 2010

图4 中国1991,2000,2010年城际铁路煤炭交流格局Fig.4 Flowing configuration of inter-city of coal in China in 1991, 2000 and 2010

年份数量/个城市对19914朔州—唐山、大同—天津、大同—北京、平顶山—武汉20005包头—天津、平顶山—武汉、大同—天津、朔州—秦皇岛、大同—秦皇岛201023海拉尔—齐齐哈尔、海拉尔—哈尔滨、秦皇岛—包头、秦皇岛—大同、秦皇岛—朔州、秦皇岛—忻州、唐山—呼和浩特、唐山—包头、唐山—大同、唐山—乌海、唐山—忻州、唐山—朔州、唐山—吴忠、阳泉—衡水、晋城—徐州、平顶山—武汉、张家口—天津、天津—沧州、天津—朔州、天津—大同、鄂尔多斯—天津、鄂尔多斯—秦皇岛、鄂尔多斯—唐山

3.2 主要城市中心性变化

计算1991,2010年各城市出度和入度,分析1991—2010年城市中心性的变化情况。考虑到城市数量较多,为方便分析,仅列举了1991,2010年出度和入度为前20位的城市,考察其变化特征(表3)。① 从出度来看,1991年出度较高的城市仍主要位于“三西”地区,其中大同、晋城、阳泉、长治均在80以上,太原为73,其他城市则零星地分布在河南、江苏、湖北、山东、辽宁、黑龙江等省份。到2010年,随着社会经济的发展及铁路基础设施的改善,城市出度总体上呈不同程度的增长态势,但大同、阳泉却出现了下降的情况,尤其是大同,由1991年的146下降为2010年的53,排在了20位之后,而晋城、长治、太原与其他城市相比增长也十分缓慢,这一方面反映了大同、阳泉等传统煤炭之都的资源枯竭问题,另一方面也反映了山西影响力的下降。而离石、六盘水、贵阳等城市出度的迅速增长则表明了陕西、贵州等新兴煤炭大省的崛起。值得注意的是,2010年内蒙古煤炭调出量虽然较多,但城市入度却没有一个进入前20位,主要原因是内蒙古铁路基础设施的不完善,导致其主要煤炭城市与外界城市交流较少。②从入度来看,一方面,2010年较1991年城市入度在数值上有较大增长,说明需求型城市逐渐从更多的煤炭型城市中获取煤炭资源;另一方面,入度较高的城市仍以港口、工业型城市和经济中心为主,其中工业型城市增多,空间上从沿海、东北地区扩展到东南部和中南部,如景德镇、衢州、萍乡、新余、宜春、南昌、娄底、湘潭等。

表3 1991—2010年主要城市中心性变化Tab.3 The changes of the significant cities’ urban centricity from 1991 to 2010

4 结论与建议

4.1 结论

1991—2010年中国煤炭调出城市逐渐增多,2000年在1991年的基础上逐步向中部和江苏、广东等地区扩展,到2010年则进一步扩展到了西部地区。调出量高值区由山西、黑龙江、安徽、河南扩展到了内蒙古、陕西、河北、山东、辽宁和贵州。2010年煤炭调出量较高的城市与国家大型煤炭基地的分布基本吻合。

2000—2010年煤炭调入城市迅速增多,调入高值区在东北和北方沿海地区分布越来越集中,仍以港口和工业城市为主。省级行政区调入量增长情况反映了西部地区对煤炭需求的迅速增长。人口与社会经济的分布是决定煤炭流入的主导力量。

1991—2010年,煤炭交流城市对由东北、华北和华东地区向南部和西部大大拓展,空间上形成了东北地区、华北地区、华东地区以及西南地区四大煤炭交流系统。山西影响力开始下降,陕西和内蒙古影响力迅速增强。煤炭运输集中在少数铁路,并主要运往北方沿海港口,形成了三条“铁路—海运”联运的煤炭运输通道。

城市中心性研究结果表明了山西影响力的下降以及陕西、贵州等新兴煤炭大省的崛起。内蒙古则由于铁路设施不完善,与之发生交流的城市数量较少。入度较高的城市仍以港口、工业型城市和经济中心为主,其中工业型城市增多,空间上从沿海、东北地区扩展到东南部和中南部。

4.2 建议

煤炭是中国的传统优势资源,随着消费需求的迅速增长,对煤炭运输的要求将进一步增强,中国煤炭运输的交通基础设施建设还不够完善,应加大力度进行修建。1991—2010年煤炭调出、调入格局以及煤炭交流格局逐渐向西和向南延伸,煤炭交流网络日益密集,但西部和东南部一些地区总体上仍然较弱,尤其是西部,这与交通基础设施建设有较大关系,在产业转移、西部大开发背景下,加强西部地区铁路设施建设是一个重要趋势。建议在维持目前煤炭运输通道的基础上,西部地区加强兰昆通道(兰州—成都—昆明)、西南出海通道(昆明—南宁—黎塘—湛江)和包柳通道(包头—西安—重庆—贵阳—柳州—南宁)的建设。同时,中东部地区要加强大湛通道(大同—太原—焦作—洛阳—石门—益阳—娄底—永州—梧州—湛江—海口—三亚)和宁西通道(西安—南京—启东)的建设,北部地区提高集通铁路的运输能力,促进内蒙古煤炭外运。此外,还应逐步完善煤炭输出城市与沿海、沿江港口城市的铁路联通,充分发挥铁水联运的作用。

[1] 中华人民共和国国家发展和改革委员会.《国家发展改革委关于印发煤炭工业发展“十二五”规划的通知》(发改能源〔2012〕640号)[EB/OL].(2012-03-22)[2014-11-23].http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201203/t20120322_585489.html.

[2] 赵文竹.我国煤炭运输格局分析[J].综合运输,2005(4):73-76.

[3] 汪应宏,郭达志,张海荣,等.我国煤炭资源势的空间分布及其应用[J].自然资源学报,2006,21(2):225-230.

[4] 赵媛,于鹏.我国煤炭资源空间流动的基本格局与流输通道[J].经济地理,2007,27(2):196-200.

[5] 高卫东,姜巍.中国煤炭资源供应格局演变及流动路径分析[J].地域研究与开发,2012,31(2):9-14.

[6] 薛继亮.中国煤炭资源与经济发展要素的时空匹配研究[J].地域研究与开发,2014,33(3):5-10.

[7] 张华,吕涛,李爱彬.铁路省际煤炭调运的格局及优化[J].铁道运输与经济,2012,34(2):14-19.

[8] Adriansse A,Bringezu S,Hammod A,etal.ResourceFlows:TheMaterialBasisofIndustrialEconomics[M].Washington,D.C.:WorldResourceInstitute,1997.

[9] 徐增让,成升魁.不同省区内部煤炭产业流动及资源环境效应[J].经济地理,2009,29(3):425-430.

[10] 黄园淅,张雷,程晓凌.中国西部地区煤炭供应的时空变化分析[J].资源科学,2009,31(4):687-695.

[11] 张雷,黄园淅.中国西部地区一次能源供应时空格局变化及其影响[J].地理科学进展,2009,28(3):321-328.

[12] 张雷.中国能源安全和资源国际化[J].资源科学,2002,24(1):1-4.

[13] 王德生.铁路在货物运输中的定位及发展对策[J].综合运输,2005(5):10-13.

[14] 成升魁,徐增让,沈镭.中国省际煤炭资源流动的时空演变及驱动力[J].地理学报,2008,63(6):603-612.

[15] 周洪,谷树忠,姚予龙,等.基于资源场势的我国煤炭空间配置特征研究[J].自然资源学报,2013,28(7):1094-1105.

[16] 刘春莹.煤炭运输的集中化趋势对沿海地区煤炭供求的影响[J].中国煤炭,2007(9):13-15.

[17] 马驹.全国主要煤炭基地煤炭运输铁路水路分工研究[J].铁路工程学报,2008(6):20-23.

[18] 刘敬青.铁路省际煤炭调运的分析与评价[J].中国能源,2010,32(10):20-24.

[19] 于良,金凤君,张兵.中国煤炭运输的现状、发展趋势与对策研究[J].铁道经济研究,2006(5):38-41.

[20] 唐志鹏,王亮,刘卫东,等.我国区域闭合性煤炭流的时空分析[J].自然资源学报,2010,25(8):1332-1339.

[21] 高天明,沈镭,刘立涛,等.中国煤炭资源不均衡性及流动轨迹[J].自然资源学报,2013,28(1):92-103.

[22] 杨利军,洪志.基于SNA的中国省际煤炭交流网络分析[J].现代情报,2011,31(5):25-31.

[23] 王成金,莫辉辉,王姣娥.中国煤炭资源的流动格局及流场规律研究[J].自然资源学报,2009,24(8):1402-1411.

[24] 嵇昊威,赵媛.中国煤炭铁路运输网络可达性空间格局研究[J].地域研究与开发,2014,33(1):6-11.

Railway Coal Flow in China from 1991 to 2010: Spatial Configuration and Its Evolution

Zhang Yuhan1, Hou Huali1,2

(1.Chinese Academy of Land and Resource Economics, Beijing 101149, China; 2.China Center for Industrial Security Research (CCISR), Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China)

Based on the railway coal flow data of China in 1991, 2000 and 2010, this research analyzed the spatial configuration and its evolution of the coal export scale, coal import scale and flowing structure of inter-cities, the results showed that the cities which export coal have increased, and gradually expanded to the south and west areas, “Three Xi” has become the largest coal export region. The distribution of key export areas in 2010 was justly coinciding with the national large-scale coal bases. The coal import cities have gradually expanded to southwest, northwest and Southern China; the cities with high values are still located in the north coastal and northeast areas, Hebei, Guangxi and Jiangxi were the fastest growing provinces in the coal import. In 2010, China has formed four significant coal flow systems, which are the northeast, northern China, eastern China and the southwest. The influence of Shanxi Province began to decline, on the contrary, the influence of Shaanxi and Inner Mongolia rapidly increased. The coal transportation concentrated in a handful of railway, and mainly transported to the northern coastal port, which formed three “rail intermodal shipping” channels. The research on urban centricity shows that the growth of out-degree value has decelerated in Shanxi, the out-degree values of Shaanxi and Guizhou Province have increased rapidly; the cities with higher in-degree values are mainly port cities, industrial cities and economic centers, among which the industrial cities have increased, and expand from coastal region and northeast area to the southeast and south central areas.

coal; railway; inter-city; spatial configuration; evolution

2014-12-02;

2016-01-28

国土资源部地质调查工作项目(12120113093000)

张玉韩(1990-),女,河南鹤壁市人,研究实习员,硕士,主要从事矿产资源规划研究,(E-mail)zyh15890988340@126.com。

F532

A

1003-2363(2016)02-0019-05