哈长城市群经济格局时空演化特征

2016-05-25吴相利

刘 迪 , 吴相利

(哈尔滨师范大学 地理科学学院,哈尔滨 150025)

哈长城市群经济格局时空演化特征

刘 迪 , 吴相利

(哈尔滨师范大学 地理科学学院,哈尔滨 150025)

在构建综合测度评价指标体系基础上,采用TOPSIS、区域不平衡测度及ESDA分析方法对2000—2014年哈长城市群内8个地级市、49个县域经济发展水平进行综合评价,并对各地区经济格局的时空演化进行实证研究。结果表明:2000—2014年哈长城市群整体经济呈现稳步发展势头;同类地区在空间上集聚,但地区间差距逐渐拉大,经济格局存在“俱乐部趋同”现象;不同时期、不同发展水平地区热点、冷点区域转移概率与转移方向无较明显“轨迹”;局部空间自相关显著,各区域单元的空间经济格局变动较大,主导轴线和核心城市引擎作用尚不足,哈长城市群在东北地区的优势地位并不突出,短期内对引领东北地区经济发展的能力还较弱。

经济格局;时空演化;哈长城市群

0 引言

城市群是城市化发展到高级阶段的空间组织形态,是推进区域经济增长的辐射极核,城市群发展的状况也是衡量一个国家或地区经济格局水平的重要标志[1-2]。城市群地区经济空间分工布局的优化是推进城市群区域一体化和城市群发育发展的重要举措,针对城市群地区经济格局优化研究也成为国内外城市群发展趋势问题研究倍受关注的热点[3-4]。

区域经济格局的优化研究受到长期持续的关注,并形成了一些具有共识性的结论。区域经济格局间不平衡差异是区域经济格局时空演化过程中的一种普遍现象,适宜的区域经济格局不平衡差异有利于推动资源在区际间有效配置优化和产业的空间转移,但区域经济差异性过高会弱化区域间的合理分工与优化合作,甚至对区域经济发展和社会稳定造成负面影响,区域差异的变化映射了区域经济格局的变动,非均衡化区域经济发展已成为区域经济发展中的一种“常态”[5-8]。正确认识城市群区域经济格局差异的形成机制、把握经济格局时空演变规律对于优化城市群内部城市间分工联系、促进城市群培育发展具有重要意义。

20世纪50年代以来,针对区域经济差异日趋增大的背景,区域经济格局差异宏观调控已成为区域经济着力解决的重大问题[9]。区域差异及区域差异变动的分析对区域经济格局的形成过程、形成机制的科学认知以及优化区域经济格局对策的制定提供了重要参考。F.Perroux[10]提出“增长极”理论,认为经济增长在时空上皆是非均衡分布,空间经济单元具有扩散及回流效应;随后J.B.Boudeville等[11]将“增长极”理论引入到区域经济学实证当中,藤田昌久等[12]根据经济集聚效应认为在区域经济非均衡状况下最终会形成具有空间极化的核心及沿边地域;R.Kanbur等[13]对中国1983—1995年间城乡差异与沿海-大陆差异进行了经济格局时空演化研究。国际上的这些成果从理论、方法与实证角度为国内区域经济差异研究提供了依据和经验,国内也相继开展了多个角度层面的实证研究。魏后凯[14]研究了建国后我国区域间的差异,指出地区资本存量、自身经济素质水平以及国家倾斜政策是我国区域差异形成的重要原因;覃成林等[15-16]探讨了20世纪90年代以来我国区域经济协调增长“俱乐部趋同”问题,阐明了地区非均衡性模式的政策含义;姜绍华等[17]借鉴国外解决地区差异发展问题的方法,提出我国区域政策中均衡发展的战略意见。从研究视角上看,国内学者早期研究采用单经济要素流(人均GDP、区位熵、城镇化等)指标反映区域经济差异变化规律[18-19],之后逐步开始利用多变量多指标全面反映地区经济格局差异,创新科技、信息化与全球化等新的因素已成为影响区域经济格局发展的重要因子。此外,研究方法也不断丰富发展,鲁凤等[20]、欧向军等[21]运用Theil系数分析了中国区域经济差异以及经济增长与区域经济格局演化关系;廖翼等[22]采用空间自相关针对湖南88个县域经济体,从空间分解和产业结构两个维度对其经济非均衡变动及成因进行实证研究。从研究空间尺度看,由于全球化、区域一体化与城市协作化等趋向驱动,研究区域经济格局差异对象空间尺度也不断拓展,有面向国际化的东北亚地区[23]、中亚地区[24]、湄公河流域[25]等国际空间尺度,也有涉及全国层面[9,21]、跨省域层面[7]、省域层面[26]及省域内县域层面[19,22]的不同空间尺度研究。赵文亮等[27]、王士君等[28]、孙平军等[29]对中原经济区、东北地区经济格局进行的实证性研究就是典型案例。

作为未来一段时间内国家重点培育、着力打造的区域型城市群,哈长城市群的发育程度还较低,地区产业空间分工协调性差且存在体制上的制约,核心城市引擎作用尚不足,地区协作经济格局远未形成。面对东北地区经济下行压力增大、人才流失严重以及区域联动效应差等问题,研究哈长城市群区域经济格局时空演化、优化空间分工结构、推进城市群一体化进程已成为东北地区发展研究与实践的重要课题。本研究以哈长城市群内8个地级市市辖区和49个县域为研究单元,选取27项表征城市群经济格局趋向的影响因子构建综合测度指标体系,运用ArcGIS等软件分析影响城市群经济格局各变量的关联特征,结合TOPSIS、区域间不平衡测度及ESDA方法对2000—2014年哈长城市群经济发展水平进行综合评价并对其经济格局时空演化态势进行实证研究,以揭示哈长城市群内部经济格局时空演化特征。

1 指标体系与研究方法

参考已有的研究成果[30-32],结合《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》设计,针对哈长城市群区域实际现状,依据地域邻近性及县域行政区划的完整性,界定以哈尔滨、长春为核心城市,周边包括吉林、松原、四平、齐齐哈尔、大庆、绥化等8个地级市,双城、肇东、尚志、兰西、九台、永吉、拜泉、讷河、榆树、乾安、前郭尔罗斯等49个县域地区确定为研究区域。各单元测度指标数据主要来源于2000年以来国家统计局信息、中国县域城市统计年鉴、部分地市及县(市)国民经济与社会统计发展公报。其中经济密度值、外贸依存度为相关数据整合计算后的结果。

1.1 指标体系构建

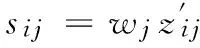

为了衡量诸多经济因素对哈长城市群经济格局的影响,参考已有研究成果,依据指标来源的可获得性、典型性及优效性等,综合考虑从基础规模、地区效益程度、对外开放度、产业结构比率、科技研发投入、增速指标和城乡收支水平7个方面选取27项指标构建哈长城市群经济发展测度指标体系(表1),旨在利用多指标全面反映哈长城市群经济格局特征。

1.2 研究方法

表1 哈长城市群经济发展测度指标体系及权重Tab.1 Measure indicator system of economic develop- ment and weight in Harbin-Changchun urban agglomeration

说明:经济密度值指单位国土面积生产总值;外贸依存度为地区外贸总额与生产总值比值。

1.2.2 区域间不平衡测度。哈长城市群经济格局年际动态序列变化的非均衡差异性通过标准差、加权变异系数来测度。标准差反映组内单元间离散程度,其公式为:

式中:P为区域总人口规模;Pi为区域内i单元人口规模。

式中:T为各系数属性值;P(t)为相应数学期望;Var(t)为相应变异数。采用自然断裂法分4个时期生成热冷交替演化的空间分工布局。ESDA属常规研究方法,具体步骤在此不再赘述[19]。

2 哈长城市群经济格局时空演化

2.1 经济格局总体评价与差异分析

由表1可知,准则层中基础规模、对外开放度的权重分别为0.442,0.200,占总体的64.2%,其中全社会固定资产投资额和外贸依存度权重分别为0.106,0.120,均超过0.100,说明哈长城市群地区在经济发展进程中主要由投资及消费拉动,发展的主要动力来源于基础经济水平等增长要素,其次是出口贸易消费等因素,而产业结构比率、科技投入与城乡收支水平投入权重分别为0.015,0.031,0.030,仅占总体的7.6%,其中农村居民人均纯收入权重(0.003)最低,即在哈长城市群区域发展进程中,整体城市化水平还较低,科技与产业创新关联度不高,符合东北地区多属农业生产重地、城乡收支差距较大、未完全实现农民身份“市民化”等现状。

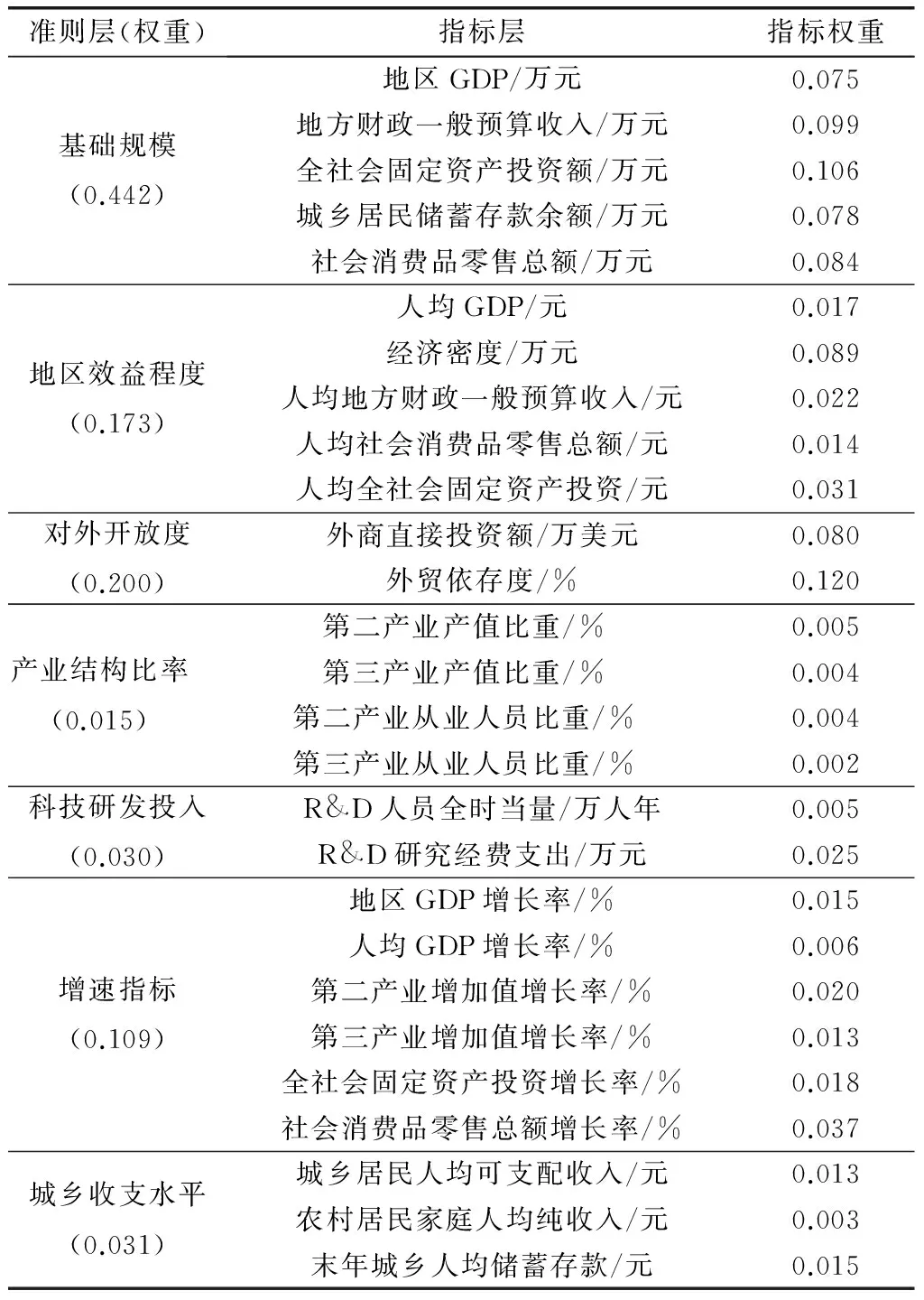

通过对基本数据的处理,运用TOPSIS法得到2000,2004,2008,2014年哈长城市群内57个空间单元经济格局综合指标评估结果(表2)。2000—2014年各地区经济格局发展水平均获得较大程度提高,经济格局发展水平平均值由2000年的0.115 2增至2014年的0.303 2,增长了1.63倍,经济格局呈明显上升趋势;2000年高于城市群整体地区平均水平的17个地区中位居首位的长春市综合指标评估值为0.418 3,是整体地区平均水平的3.63倍,是最低的宾县的8.74倍;2004年高于平均水平的地区增至20个,九台市、德惠市、长岭县、乾安县、前郭尔罗斯自治县、永吉县、肇东市、双城市等地升至平均水平0.175 6以上,地区差异性也大幅度提升,哈尔滨与长春两个核心城市差距仅0.008 0,地级市四平市止步不前,被多数县域地区赶超,位序也由2000年第7位下降至2004年的第15位;2008年,高于整体地区平均水平的地区降至19个,哈尔滨市取代长春市位居首位,是整体地区平均水平的3.07倍,是最低的拜泉县的7.64倍,同比2000年地区平均水平,哈长城市群地区空间差异逐渐缩小,经济增长俱乐部趋同显著;2014年同比2008年高于平均水平数降至15个,空间差异性继续缩小,以大庆市、松原市为主的资源型城镇综合评估值增幅降低,经济格局发展水平增速缓慢,分工转型迫在眉睫。

表2 2000,2004,2008,2014年哈长城市群57个地区经济格局水平综合指标评估值Tab.2 Comprehensive index assessment of economic pattern level of fiftyseven regions in Harbin-Changchun urban agglomeration in 2000,2004,2008 and 2014

2.2 区域不平衡测度分析

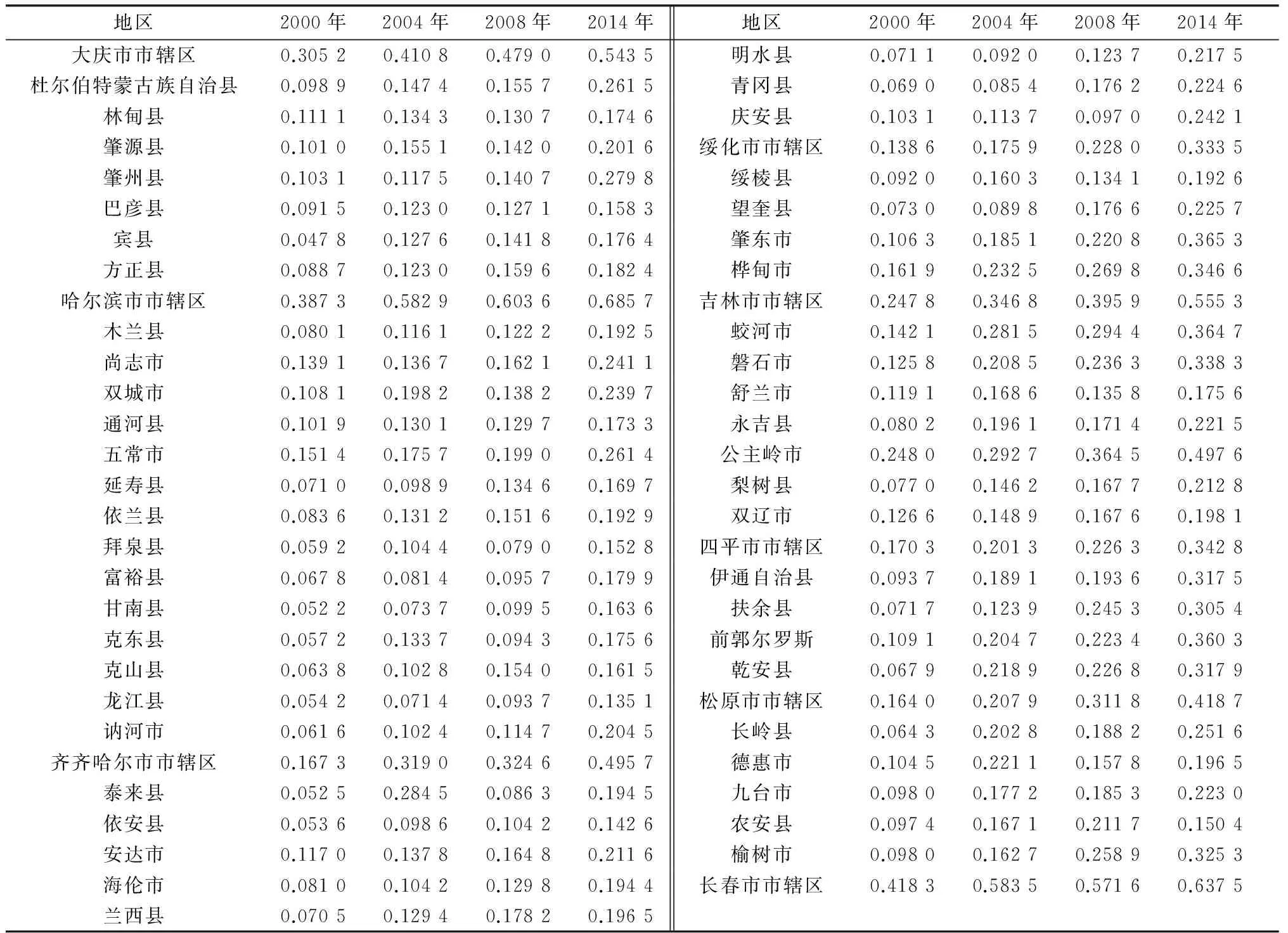

为了对比验证多指标因子全面反映哈长城市群经济格局影响所产生的结果,基于此区域不平衡测度将采用单经济要素流作为对比进行验证。通过计算哈长城市群57个地区人均GDP标准差(σ)、加权变异系数(CV)及Moran’sI*Moran’s I指数计算是以综合指标评估值为属性值作为数据来源,与区域间不平衡测度属性值不同。得到年际动态变化(图1)。标准差(σ)基本呈稳步升幅趋势,由2000年的5 313.3元升至2014年24 985.2元,升幅高达3.7倍,仅2008—2009年增幅暂现低迷期,整体经济绝对差异仍呈现不断扩大趋势;加权变异系数(CV)年际变化,2000—2008年为波动平稳上升阶段,经济相对差异逐渐拉大;由于2008年金融市场颓败,外部消费市场逐渐萎缩等,国内外经济形势不景气,造成发达或较发达地区(指哈长城市群内地级市市辖区)经济增长缓慢,但不发达地区(县域区域)影响不大,即经济相对差异性不断缩小,2008—2014年先呈现下滑趋势,随后又不断扩大,即经济相对差异整体呈现先扩大后缩小而又攀升的趋势变化。同时结合Moran’sI指数得知,空间自相关性愈加显著,哈长城市群经济绝对差异呈平稳扩大趋势,而相对差异则呈现出先发散后收敛的动态特征,可与上述达成一致性验证。

2.3 经济格局时空演化分析

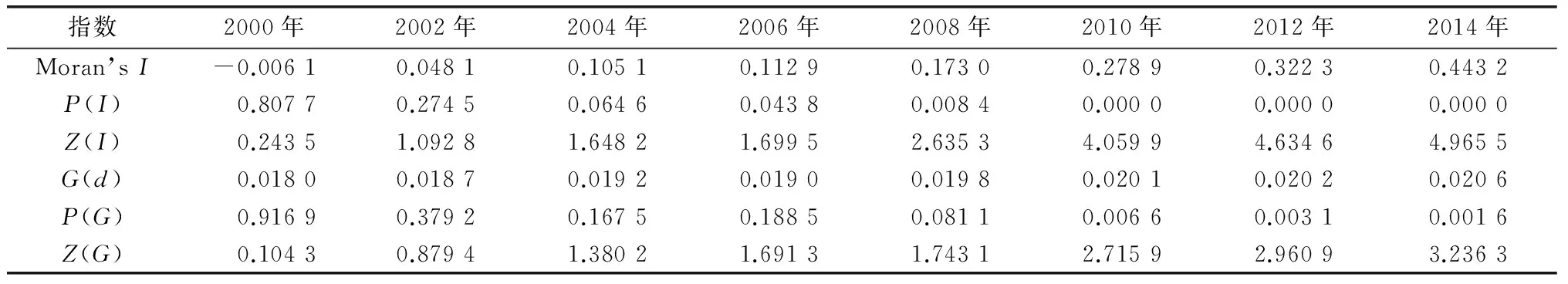

2.3.1 全局时空特征。计算哈长城市群57个地区经济格局水平综合指标评估值的Moran’sI和GeneralG估计值及其相关指标(表3)。除2000年外,2001—2014年Moran’sI统计量和G(d)值均为正值,表明哈长城市群地区间经济格局存在明显空间正相关,经济水平较高地区的邻接地区经济水平也较高,空间上呈现出较强空间集聚态势,发展程度近似单元在空间上集中分布,发展趋势可能围绕这几个核心地区而快速发展;同时通过Z检验,自2006年后Moran’sI的正态统计量才大于0.05置信水平的临界值(1.96),表明哈长城市群各地区经济格局在2006年后存在显著的空间自相关特征及经济水平较高的空间单元趋于相邻,较弱的空间也近似相邻。根据Moran’sI年际动态趋势(图1),可将整个研究时段分为两个阶段:2000—2006年Moran’sI从-0.006 1增加到0.082 9,从经济格局分布具有空间差异性到区域在空间上显著集聚,各地区之间的经济联系逐渐增强,但经济格局发展差异较大,主要集中于哈大齐、长吉以及四平市等核心城市地带,沿边经济格局发展速率迟缓止步不前;2006—2014年Moran’sI值由0.082 9不断增加到0.443 2,说明发展较快的地区与欠发展地区空间相关性程度显著,导致区域总体空间差异不断缩小,经济格局趋于平衡,地区间经济联系更为紧凑,空间上聚集现象也愈加明显。

图1 哈长城市群区域间不平衡测度及Moran’s I年际变化Fig.1 Annual variations for regional imbalance measure va- lue and Moran’s I in Harbin-Changchun urban agglomeration

表3 2000—2014年哈长城市群各地区综合指标评估值的空间自相关指数Tab.3 Spatial autocorrelation index of comprehensive index assessment at each area in Harbin-Changchun urban agglomeration from 2000 to 2014

说明:Z表示显著性水平, |Z| >1.96为显著。

与同期的CV值相比(图1),可以发现两大阶段近乎同步,皆经历了整体由小到大的非均衡差异变化,各区域空间非平衡差异性由大逐渐变小,同时空间集聚能力不断增强,空间相似地区在空间上集中分布,“俱乐部趋同”现象较为明显,由此又得到一致性验证。

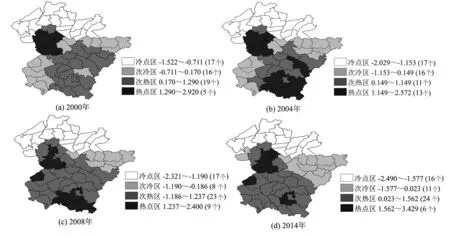

图2 哈长城市群经济格局热点区演变Fig.2 Evolution of economic pattern hot spot zones in Harbin-Changchun urban agglomeration

3 结论与讨论

3.1 结论及启示

选取27项表征哈长城市群经济格局趋向的影响因子构建综合测度指标体系,对哈长城市群内8个地级市,49个县域区域单元进行全面测评,采用空间自相关统计方法对评估结果进行分析,探索影响哈长城市群经济格局发展各变量空间关联特征,并对其经济格局时空演化进行实证研究,揭示哈长城市群地区经济格局时空演化特征。结果表明:近10余年来,哈长城市群整体经济格局呈现稳步上升趋势,空间相关性愈发显著,同类地区在空间上集聚,但地区间差距逐渐拉大,经济格局存在“俱乐部趋同”的现象,不同时期、不同发展水平的地区热点、冷点区域转移概率与转移方向无较明显“轨迹”;局部空间自相关显示,各区域单元的空间经济格局变动较大,主导轴线和核心城市引擎作用尚不足,哈长城市群在东北地区的优势并不突出,短期内引领东北地区快速发展的能力还较弱。因此,今后应当增强哈尔滨市、长春市两大核心增长极的辐射能力,发挥对毗邻地市乃至全区的统领作用,以哈大齐走廊和长吉城市圈毗邻地区为主体,大力推进区域互动合作和产业集群发展,分阶段、有步骤地推进哈长城市群地区联动发展。深化分工,明确职能定位,互通有无,提升地区间开放水平,优势互补,拓展发展空间,加强区域一体化发展,建立地区间良性互动的长效合作机制,进而促进哈长城市群整体板块发展,形成区域联动发展的局面。

3.2 讨论

本研究在研究视角上进行一致性的尝试,选取涵盖7个方面27项具体经济指标构建综合评价体系,与既有的单指标研究视角相比得到了更贴近各地区实际的综合评估值。以综合评估值作为属性值实证研究区域经济格局时空演化,并结合区域不平衡测度相互印证,弥补了单一视角缺乏检验验证的问题,这更好地揭示正处于发育期的哈长城市群经济格局时空演变特征。但研究中仍存在一些不足,例如以8个地级市、49个县域为研究区域单元,试图以此反映哈长城市群整体经济格局时空演化特征,但地级市数量过少且彼此非均衡性差异较大,所反映客观机理程度有限;综合评价体系中具体指标缺乏规范统一的参照标准,即使采用客观权重赋值法,在一定程度上仍具有主观性,这虽不至于导致结果发生质的转变,但却会使结果准确性产生一定偏差。

[1] Fujita M,Hu D.Regional Disparity in China 1985—1994:The Effects of Globalization and Economic Liberalization[J].Annals of Regional Science,2001,35(1):3-37.

[2] Max L,Wang E.Forging ahead and Falling behind:Changing Regional Inequalities in Post-reform China[J].Growth and Change,2002,33(1):42-71.

[3] 许召元,李善同.近年来中国地区差距的变化趋势[J].经济研究,2006(7):106-116.

[4] 李小建.经济地理学[M].2版.北京:高等教育出版社,2011:247-251.

[5] 连健,李小娟,宫辉力,等.基于ESDA的北京市乡镇农业经济空间特征分析[J].地域研究与开发,2010,29(1):130-135.

[6] 贾俊雪,郭庆望.中国区域经济趋同与差异分析[J].中国人民大学学报,2007(5):61-68.

[7] 刘生龙,王亚华,胡鞍钢.西部大开发成效与中国区域经济收敛[J].经济研究,2009(9):94-105.

[8] 李小建,乔家君.20世纪90年代中国县际经济差异的空间分析[J].地理学报,2001,56(2):136-145.

[9] 杨智斌,曾先锋.中国区域经济差异问题研究综述[J].经济地理,2010,30(6):899-905.

[10] Perroux F.A Note on the Notion of Growth Pole[J].Applied Economy,1955,1(2):307-320.

[11] Boudeville J B.Problems of Regional Economic Plan[M].Edinburgh:Edinburgh University Press,1966:22-31.

[12] 藤田昌久,克鲁格曼,维纳伯尔斯.空间经济学:城市、区域与国际贸易[M].梁琦,译.北京:中国人民大学出版社,2005:19-31.

[13] Kanbur R,Zhang X.Which Regional Inequality? The Evolution of Rural Urban and Inland Coastal Inequality in China from 1983 to 1995[J].Journal of Comparative Economics,1999(27):686-701.

[14] 魏后凯.论我国区际收入差异的变动格局[J].经济研究,1992(4):61-65.

[15] 覃成林.中国区域经济差异变化的空间特征及政策含义研究[J].地域研究与开发,1998,17(2):36-39.

[16] 覃成林,张伟丽.中国区域经济增长俱乐部趋同检验及因素分析——基于CART的区域分组和待检影响因素信息[J].管理世界,2009(3):21-35.

[17] 姜绍华,李百汉.国外解决地区差距的主要做法及其借鉴[J].国际社会与经济,1996(11):10-14.

[18] 刘静玉,刘玉振,邵宁宁,等.河南省新型城镇化的空间格局演变研究[J].地域研究与开发,2012,31(5):143-147.

[19] 靳诚,陆玉麒.基于县域单元的江苏省经济空间格局演化[J].地理学报,2009,64(6):713-724.

[20] 鲁凤,徐建华.中国区域经济差异的空间统计分析[J].华东师范大学学报:自然科学报,2007(2):44-51.

[21] 欧向军,沈正平,王荣成.中国区域经济增长与差异格局演变探析[J].地理科学,2006,26(6):641-648.

[22] 廖翼,周发明,唐玉凤.湖南县域经济差异变化的实证研究[J].经济地理,2014,34(2):35-41.

[23] 李玉谭,陈志恒.区域一体化时代的东北亚区域经济合作[J].东北亚论坛,2003(2):3-7.

[24] 李同昇,龙冬平.中亚国家地缘位置与中国地缘战略的若干思考[J].地理科学进展,2014,33(3):303-314.

[25] 何大明,张家桢.澜沧江——湄公河流域持续发展与水资源整体多目标利用研究[J].中国科学基金,1996(3):200-206.

[26] 戴其文,魏也华,宁越敏.欠发达省域经济差异的时空演变分析[J].经济地理,2015,35(2):14-21.

[27] 赵文亮,陈文峰,孟德友.中原经济区经济发展水平综合评价及时空格局演变[J].经济地理,2011,31(10):1585-1591.

[28] 王士君,高群,王丹.城市相互作用关系的一种新模式——近域城市整合研究[J].地理科学,2001,21(6):558-563.

[29] 孙平军,修春亮,丁四保,等.东北地区区域发展的非均衡性与空间极化研究[J].地理科学进展,2011,30(6):715-723.

[30] 曾鹏,陈芬.我国十大城市群等级规模结构特征比较研究[J].科技进步与对策,2013,30(5):42-46.

[31] 方创琳,毛其智,倪鹏飞.中国城市群科学选择与分级发展的争鸣及探索[J].地理学报,2015,70(4):515-527.

[32] 孙娟.都市圈空间界定方法研究——以南京市都市圈为例[J].城市规划汇刊,2003(4):73-77.

Spatial-temporal Evolution of Economic Pattern in Harbin-Changchun Urban Agglomeration

Liu Di , Wu Xiangli

(SchoolofGeographicalScience,HarbinNormalUniversity,Harbin150025,China)

In this paper, TOPSIS(technique for order preference by similarity to ideal solution),regional imbalance measure and ESDA(exploratory spatial data analysis) analysis method were used to evaluate the economic development level of the 8 cities and 49 counties in Harbin-Changchun urban agglomeration since 2000 and explore the spatial-temporal evolution of economic pattern in this area based on the establishment of measure indicator system for economic development. The results showed that the change of economic development level in Harbin-Changchun urban agglomeration has rendered a steady momentum of growth in recent 10 years; The same kind of region is collecting in space, but the economic gap are gradually widened. At the same time, economic development level exists “club convergence” phenomenon. The transition probability and transfer direction have no obvious “trajectory” in hot and cold spot area; Local spatial autocorrelation and the change of spatial pattern is marked, and the engine function of leading axis and core city are inadequate. It is also reveals that the undominant position of Harbin-Changchun urban agglomeration can not guide the economic development in the northeast China in a short time.

economic pattern; spatial-temporal evolution; Harbin-Changchun urban agglomeration

2015-12-10;

2016-08-17

国家自然科学基金项目(41171433);黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(14G001)

刘迪(1991-),男,湖南岳阳市人,硕士研究生,主要从事区域规划研究,(E-mail)274644510@qq.com。

吴相利(1964-),男,黑龙江庆安县人,教授,主要从事城市与区域经济、旅游规划与管理研究,(E-mail)jndxwxl@163.com。

F129.9;K902

A

1003-2363(2016)05-0018-07