有人参与深空探测任务面临的风险和技术挑战

2016-05-24叶培建果琳丽张志贤

叶培建,果琳丽,张志贤,王 平,田 林

(1.中国空间技术研究院,北京100094;2.中国空间技术研究院载人航天总体部,北京100094)

有人参与深空探测任务面临的风险和技术挑战

叶培建1,果琳丽2,张志贤2,王 平2,田 林2

(1.中国空间技术研究院,北京100094;2.中国空间技术研究院载人航天总体部,北京100094)

摘要:有人参与的深空探测工程是无人深空探测工程和载人航天工程的有机结合,是未来航天技术发展的一个重要方向。与无人深空探测工程相比,有人参与的深空探测系统更加复杂、难度更大、要求更高。经过系统梳理,提出了4个方面面临的风险和技术挑战,即保障人员精确可靠到达、着陆地外天体并安全起飞返回地球,保障人员在长期飞行及长期驻留任务时的居住及生活环境,保障人员在地外天体的大范围机动作业,保障人员长期任务中的健康和安全。解决上述技术问题可为后续开展有人参与的深空探测任务指明方向。

关键词:载人航天;深空探测;技术难点;发展策略

1 前言

有人参与的深空探测任务是指以月球、小行星、火星及其卫星为目标的有人类航天员直接参与的地外天体探测任务[1],航天器的飞行任务包括去、登、驻、用、回等飞行过程,包括短期、中期和长期任务。有人参与的深空探测任务是未来以月球为代表的深空探测工程和载人航天工程发展的必然结合。

有人参与深空探测的必要性主要体现在以下五个方面:1)从人类自身角度看,人类探索未知世界的本能及好奇心决定了人类参与深空探测是必然的;2)从人类社会发展的角度看,人类社会生产力持续发展的前进性与地球资源、空间的有限性之间的矛盾,以及人类拓展生存空间的客观规律,决定了有人参与深空探测是必然的;3)从人类特性角度看,人类区别于机器的生物特性和智慧特性决定了有人参与深空探测任务是必然的;4)从国家与民族发展角度看,有人参与深空探测对国家未来抢占深空探测主动权和制高点有着不可估量的战略意义;5)作为国家重大科技工程,有人参与深空探测工程在引领科学研究和工程技术跨越式发展方面具有重要的战略意义。

有人参与的深空探测任务发展原则遵循“以有人参与为目的,先期开展多项无人深空探测任务,将无人与有人深空探测任务融合发展,逐步突破核心关键技术,带动科学技术的跨越式发展”,这也是人类探索宇宙、走向深空的基本发展原则。

本文以系统工程的视角,对比无人深空探测任务,从保障人员精确可靠到达、着陆地外天体并安全起飞返回地球,保障人员在长期飞行及长期驻留任务时的居住及生活环境,保障人员在地外天体的大范围机动和作业以及保障人员长期任务中的健康和安全四个方面系统地分析了有人参与的深空探测所面临的风险和技术挑战,旨在为后续有人参与的深空探测技术发展点明方向。

2 有人参与深空探测任务面临的风险

有人参与的深空探测任务重点围绕“去、登、驻、用、回”以及“人”等方面进行研究,可划分为四个方面的突出科技问题:

1)“去、登、回”的问题:面向有人参与的深空探测任务的特点,解决运载火箭发射、载人航天器深空运输、地外天体进入、着陆、起飞以及再入返回等飞行过程面临的科技问题,即解决如何保障人员精确可靠到达、着陆地外天体并安全起飞返回地球的问题。

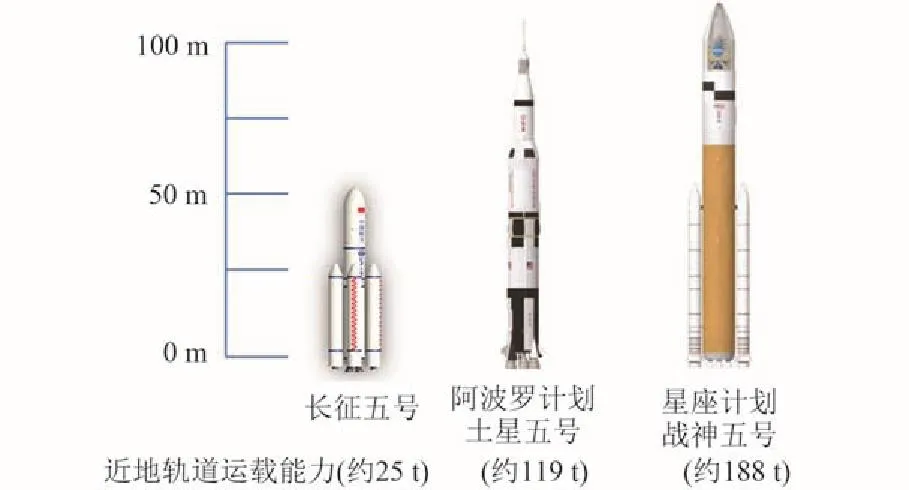

与无人探测相比,有人参与深空探测任务在“去、登、回”方面主要特点是由于载人航天器规模大幅度增加(如图1所示)以及对精确性、安全性和可靠性的更高要求,使得在发射过程、飞行过程、进入/再入过程、着陆以及起飞过程中,技术难度都有显著提升。对运载火箭、发动机、热防护、着陆缓冲、再入回收等技术均提出了新的更高的要求。美国Apollo计划用到的土星五号火箭(近地轨道运载能力约119吨)以及星座计划战神五号火箭,其运载能力远远大于我国当前火箭能力(即将首飞的CZ-5运载火箭运载能力为25吨),如图2所示。

2)“驻”的问题:面向长期飞行及地外天体长期驻留任务,如月球基地任务、载人火星探测任务等,解决保障人类的居住、生活、环境所面临的科学技术问题,即解决如何保障人员在长期飞行及长期驻留任务时的居住及生活环境问题。

图1 无人深空探测与有人深空探测着陆器规模对比图Fig.1 Comparison of the scale of lunar lander for manned deep space exploration and lunar lander for unmanned deep space exploration

图2 无人深空探测与有人深空探测运载火箭规模对比图Fig.2 Comparison of the scale of rocket for manned deep space exploration and rocket for unmanned deep space exploration

与无人任务相比,人是生命体,有人参与的深空探测任务,必须要解决人类在地外极端环境下的生存。构建人类赖以生存的居住环境,提供维持生命延续的食品和空气,这些都是有人参与的深空探测所必须要解决的关键问题。

3)“用”的问题:“用”是有人参与的深空探测的长远目标,旨在对地外星体实施开发利用,甚至长期移民。面向航天员在地外天体机动和作业及开发利用外太空资源的长远目标,解决人类在地外天体作业及开发利用外太空资源所涉及到的科学技术问题,即解决如何保障人员在地外天体的大范围机动和作业问题。

这一过程主要以资源利用为目标,主要包括地形探测、资源探测、资源采集(开发)、资源运输、资源处理等,除此之外还将进行科学实验、建造维修等作业活动。面向地外星体的特殊环境条件,为完成上述活动,必须解决星体表面的大范围机动,航天员出舱活动支持,科学设备载荷安装等相关问题。这些技术均是有人参与的深空探测的特有问题,涉及范围广、技术难度大。

4)“人”的问题:人是有人参与的深空探测任务的核心,有人的存在就要在任何时刻保障人员的健康和安全。面向有人参与的深空探测的特点,解决人类在执行长期飞行和地外天体作业任务期间面临的健康和安全问题,探索人类生命起源的本质,即解决如何保障人员执行长期任务期间的健康和安全问题。

与无人探测相比,有人参与的深空探测最明显的特征就是人的加入。人的存在就使得整个任务将以人为核心,确保人在整个任务期间的健康和安全成为首要任务。这就需要从空间环境、医学、生物学、心理学乃至伦理学等多个方面进行研究,为解决上述四个方面面临的风险需详细分析这四个方面的技术内涵和面临的技术挑战。所涉及的科学技术问题十分复杂。

为解决上述四个方面面临的风险需详细分析这四个方面的技术内涵和面临的技术挑战。

3 有人参与深空探测任务面临的技术挑战

3.1 保障人员精确可靠到达、着陆地外天体并安全起飞返回地球

保障人员精确可靠到达、着陆地外天体并安全起飞返回地球是面向载人登月、月球基地、载人登陆小行星、载人登火、火星基地等任务的基本要求,主要包括以下三个方面的科学技术问题。

3.1.1 有人参与的深空探测地外天体到达问题

与无人深空探测相比,有人参与的深空探测任务飞行器系统规模大幅增加。一般情况下有人飞行器的体积和重量是无人飞行器的几倍至十几倍。直接导致对运载火箭运载能力的要求大幅度提升,美国阿波罗载人登月计划所用的土星五号重型运载火箭近地轨道最大运载能力达到约119吨[2]。如发动机和大型箭体的加工制造等重型运载火箭在研制上存在诸多难题。同时,为尽可能地降低飞行器系统规模,必须提升深空探测飞行器轨控主发动机的总冲,例如采用低温化学推进或核推进的方式。

主要的研究方向有:

1)大推力液体火箭发动机技术;

2)大型箭体制造技术;

3)先进低温推进技术;

4)轻质低温绝热材料技术;

5)燃料电池技术;

6)核推进技术;

7)核电源技术。

3.1.2 载人下降着陆及起飞的问题

与无人探测相比,在EDL&A(Entry Descent Landing&Ascent)方面,有人参与的深空探测存在以下特点:1)进入着陆与起飞上升精度要求高(着陆精度为百米量级,起飞后要求在数小时内与载人飞船完成交会对接);2)下降着陆过程质量变化大,导致控制难度提升,悬停所采用的变推力发动机要求更高(10∶1的深度变推能力);3)大载荷安全着陆对着陆缓冲系统形成了技术挑战。

主要的研究内容有:

1)高精度、高安全要求的EDL&A阶段GNC技术;

2)深度变推力发动机技术;

3)大承载高效着陆缓冲吸能材料及结构技术。

3.1.3 再入返回及回收问题

有人参与深空探测任务的再入返回及回收过程与无人深空探测和近地航天任务存在明显区别:1)再入走廊与再入过载限制的问题,有人参与的深空探测要满足第二宇宙速度再入要求并且过载应限制在航天员的承受能力范围内;2)热防护问题突出,第二宇宙速度再入时单位面积最大,总加热量达到数百MJ/ m2,由于载人飞行器规模是无人飞行器的几倍,使得热防护难度更大;3)大质量飞行器回收需要几百平米或几千平米降落伞支持,难度更大。

主要的研究内容有:

1)高速再入返回气动设计及试验技术;

2)新型轻质热防护材料及结构技术;

3)大承载群伞技术;

4)气囊设计与制造技术;

5)可控翼伞技术。

3.2 保障人员在长期飞行及长期驻留任务时的居住及生活环境

保障人员在长期飞行及长期驻留任务时的居住及生活环境是面向载人火星探测、月球基地及火星基地等长期任务的基本要求,共包含五个方面的科学技术问题。

3.2.1 行星表面基地结构及构建问题

进行地外天体表面的长期驻留,必须解决的问题就是居住问题,有了人的参与,必须构建适合人类居住生活的密封空间,为人类生活提供必要的大气、温度和湿度环境。居住空间应满足至少20 m3/人的活动空间,还要考虑安全性、宜居性、扩展性等问题。同时基地还要具备高可靠、少维护、防污染的特点。

主要的研究内容有:

1)行星表面基地设计技术;

2)行星表面基地建造技术;

3)基地全周期高可靠维护和运营技术。

3.2.2 航天员长期生存生命保障问题

航天员要长期驻留生存,首先要保证空气、水、食物的持续供给以及废物的有效处理。航天员每天的水、空气和食物的需求量大约为20 kg/天/人。如果执行火星任务,假定3人乘组500天,则所需消耗品共计约30吨,多人长期驻留则需要更多。如此规模的消耗品如果全部依靠地面一次性携带,代价巨大,因此必须考虑循环利用方法。生物再生式生命保障技术是解决这一问题的关键,其利用生物循环实现空气和水的净化、食物生产、废物处理,保持食品生产和废物处理过程中的生态平衡,维持系统运行的稳定性。

主要的研究内容包括:

1)植物栽培技术;

2)动物饲养技术;

3)废物处理与再利用技术;

4)生命保障系统集成建造技术。

3.2.3 行星表面基地能源问题

充足的能源供给是行星表面基地正常运行的基本保证。与无人任务相比,有人参与的行星表面基地任务能源要求更大,包括通信导航、生命保障、热控、作业等系统。与航天员有关的居住、生活、照明、图像话音传输、娱乐、健康支持、卫生系统,生物再生式生命保障系统的维持,基地的建设、维护和发展等工程作业,载人机动车辆、机器人等行星表面作业的支撑设备等都需要能源的供给和补充。这些都导致有人参与的行星表面基地能源消耗量巨大(高达数十千瓦甚至百千瓦)。同时为保证乘员安全,还要考虑夜间供电、能量传输和可靠性、安全性问题。

主要研究内容包括:

1)先进模块化轻小型核能技术;

2)无线能量传输技术;

3)能源系统健康监测及智能处理技术。

3.2.4 行星表面基地热控问题

与无人探测任务相比,有人基地规模更大,系统更为复杂,热耗也相对大大增加,主要表现在以下几个方面:1)有人基地的外形尺寸和内部发热功率大,热量主要集中于密封舱内,而且内部热负荷变化也较大,导致热排散难度大;2)环境控制系统与热控系统存在较多的物质及能量的耦合,增加了热控制问题的技术难度;3)基地的热控设计要适应不同阶段的、不同工作模式的热特点与热要求,工作模式显著增多;4)行星表面基地的长寿命要求热控方案具有更高的可靠性、安全性与可维修性设计。

主要研究内容包括:

1)大规模热量传输技术;

2)高效热量排散技术;

3)环热电一体化技术。

3.2.5 行星环境保护问题

行星环境保护所关注的问题主要包括两个方面,一方面是地球生命(如微生物)对地外星体的污染,这会对寻找地外生命的起源产生干扰,甚至影响到地外星体的生命活动特征;另一方面,对于无人返回任务以及有人任务而言,由于目前除了地球以外的其它星体还不能确定是否有生命的存在,因此地外星体对地球污染的可能性也不能排除。

因此,行星环境保护应面向“正向污染”和“逆向污染”两个方面采取措施,主要研究内容包括:

1)飞行器灭菌处理与生物净化技术;

2)返回样本隔离存储技术。

3.3 保障人员在地外天体的大范围机动和作业

保障人员在地外天体的大范围机动和作业是面向载人登月、月球基地、载人登小行星、载人登火、火星基地任务,实施深度探测和开发利用地外天体目标的基本要求,共包含五个方面的问题。

3.3.1 载人机动系统问题

人类对地外星体进行环境探测与考察,必须要有大范围机动系统的支持。与无人探测相比,有人参与的深空探测任务在载人机动系统方面存在以下突出问题:1)机动速度要求更快,移动速度至少可达到10 km/ h;2)承载能力要求更大,能够搭载航天员和大量的样品以及实验设备;3)具备持续的环控生保支持能力,航天员作业必须穿着航天服,为航天员实现更大范围的机动作业,机动系统必须具备环控生保支持能力;4)满足人机工效学的要求。此外,火星飞机、飞艇等新型机动技术也有可能成为未来支撑深空探测的关键技术。

主要研究内容有:

1)非密封载人行星车辆技术;

2)密封增压载人行星车辆技术;

3)火星大气层内飞行器技术。

3.3.2 航天员出舱活动支持及能力增强问题

航天员出舱作业活动支持主要是为了提高航天员出舱作业的安全和工作效率,主要包括两个方面:1)航天员作业保护问题。航天员地外作业需要穿着航天服,航天服必须具备质量轻、灵活性高等特点。因此对于新型航天服的研究提出了挑战,包括材料的选择、构型的设计、人机工效等问题。此外,航天员经长期飞行,登陆地外天体,经历了多种重力环境,重力环境的变化将会导致航天员作业能力有所下降,因此航天服的设计还应该考虑航天员作业的能力增强问题。2)人机联合作业问题。人机联合作业主要采用人机配合协同作业模式。这需要两方面的支撑,其一是智能化的机器人,其二是建立人机交互的通道,发展先进的、满足地外特殊作业要求的人机交互技术。

主要研究内容有:

1)先进舱外航天服技术;

2)机械外骨骼技术;

3)智能机器人与自主控制技术;

4)脑机接口技术;

5)基于先进人机交互技术。

3.3.3 航天员参与的维修作业问题

由于地外天体环境复杂、恶劣,以及在系统设计上存在薄弱环节和不严密性,因此不可避免地会发生各种故障。深空探测任务中发生故障问题,航天员无法像近地任务一样快速安全返回,维修是排除故障的重要途径。有人参与的维修作业也面临必须要研究和解决的问题,主要包括:1)可维修性问题,进行维修作业,首先要保证被维修对象具备可维修性;2)可操作性问题,飞行器设计需要保证被维修的设备能被看到,为维修操作提供了足够的空间;3)安全性问题。维修必须要考虑人的安全性的问题,维修过程中必须保证航天员不受到电击、划伤、碰撞等伤害。

主要研究内容有:

1)系统可维修性设计技术;

2)航天员参与的维修操作技术。

3.3.4 原位资源利用问题

原位资源利用(ISRU)是勘测、获取和利用地外天体的天然或废弃的资源,用于维持人类可长期在地外生存的产品和服务的技术。降低发射质量、成本和风险。以月球为例,如果在月球上生产1000 kg的氧,用于推进剂和生保支持,则可节省8000 kg的发射重量。ISRU技术主要是利用地外星体的原始资源,提炼所需要的推进剂、水和氧等消耗品,以及土壤建筑材料等。

主要研究内容有:

1)行星表面能量的利用技术;

2)行星表面推进剂获取与制备技术;

3)消耗品的提取与利用技术;

4)行星原位制造技术。

3.3.5 月球/行星科学的深度认知问题

月球/行星科学是研究太阳系各层次天体的科学,主要研究内容包括天体的大小与形貌、空间与表面环境、物质组成和分布、地质构造、内部物理场与结构等[3]。

实施月球/行星实地考察,通过无人实地探测和有人实地考察均可实现,但在认知程度上存在不同。

在探测过程中,人的主观性和智能性是任何机器无法比拟的。与机器人相比,在实地科学考察过程中,经过培训的航天员可以根据智慧和知识分层次、分类别地选择样品采集的地点和采集对象,可以凭借洞察力和敏锐性观测到瞬间即逝的或者随机出现的自然现象并快速记录,这些均是无人探测所无法做到的。

有人参与的月球/行星实地科学考察是实施月球/行星科学认知的最高手段。针对月球/行星科学的发展要求,通过有人参与的深空探测,应结合人类航天员参与的特点,重点对航天员参与的月球/行星地质学、月球/行星物理学、月球/行星化学等核心问题的研究方法和科学设备展开深入研究,从而解决月球/行星科学的深度认知问题。

3.4 保障人员长期任务中的健康和安全

保障人员长期任务中的健康和安全是面向载人登月、月球基地、载人登小行星、载人登火、火星基地任务,确保实施有人参与任务的基础要求,主要包括五个方面的问题。

3.4.1 空间基础生物学问题

在有人参与的深空探测任务中,航天员将面临更长时间的空间飞行和居留,航天员在空间飞行环境下的生存、健康等问题关系到航天探索任务的成败。在航天医学研究中,空间复合环境下的心血管功能失调、骨质流失、肌肉萎缩、免疫功能减弱、神经系统功能障碍、空间运动病、时间节律改变、心理学变化等问题,都必须以空间基础生物学为理论支撑,目前这些生物学效应背后都还存在许多未解之谜。因此,空间基础生物学是支撑航天员长期在轨的生命保障、健康维护和工作效率的基础和应用基础科学研究。

空间基础生物学应重点研究以下方向:

1)空间重力生物学;

2)空间辐射生物学;

3)空间微生物学;

4)空间生命生态支持系统的基础生物学。

3.4.2 变重力生理效应与防护问题

变重力生理效应是人员在深空探测任务中面临的重要生理问题之一。长期处于微/低重力环境中对人体影响最大的是运动系统及骨骼系统的变化,长时间的作用将引起肌肉系统的废用性变化,即使采取一定的防护措施,肌肉萎缩症状仍会发生。此外,人体的心血管、免疫系统等也均会产生不同的生理变化。这些变化可能会影响航天员的健康、工作能力,影响太空探索任务的完成。因此,不同的重力环境对人体生理效应的影响及其防护措施研究是有人参与的深空探测任务迫切需要解决的问题之一[4-5]。主要研究内容包括:

1)变重力效应防护技术;

2)人工重力生成与评价技术。

3.4.3 地外环境效应与防护问题

航天员在长期飞行或实地生存作业过程中,面临的辐射、星尘等特殊环境因素,会对人体造成显著影响,包括以下两个问题:1)空间辐射问题,长期空间辐射将造成组织破坏、癌症、白内障、生殖系统影响和后代发育畸形等危害;2)星尘问题,在低重力条件下,呼吸道对粉尘的净化作用会下降,航天员一旦吸入星尘,这些物质就会导致航天员呼吸系统中度中毒,甚至患上慢性疾病。此外,星尘本身形状锋利,一旦人体沾染可能对皮肤、呼吸道粘膜、眼睛等产生物理性损伤[4-5]。

主要研究内容有:

1)辐射风险评估技术;

2)辐射监测与防护技术;

3)行星表面复合型除尘技术;

4)地外天体特殊环境的高防尘材料及设备。

3.4.4 航天员健康监测与维护问题

随着飞行时间的延长,航天员罹患疾病和受到意外伤害的概率增加,加之失重、辐射、噪声、振动、昼夜节律改变等航天环境因素对人体不利影响的累积,对人体生理应激作用等,将影响航天员健康状态,增加疾病风险。同时,随着飞行时间的延长,航天器系统故障发生概率增加,可能出现有害气体中毒、低压缺氧、烧伤等紧急医疗事件[4]。

主要研究内容有:

1)航天员健康风险与预防措施;

2)航天员健康监测技术。

3.4.5 航天员心理健康与伦理问题

长期在轨飞行,密闭狭小空间、有限人群交流、单调生活与高负荷工作以及人工和透射光暴露等因素,对航天员的心理负面影响效应突显。航天员长期存在心理问题,会对任务的执行甚至成败构成威胁[4]。

与心理问题同样重要的还有伦理问题,如航天员意外死亡,该如何处理尸体;航天员临终前是否应立下遗嘱;长期任务中的男女关系如何处理等。这些问题不解决,长期有人参与的深空探测任务就很难顺利实施。因此应从哲学、法律的角度出发,建立有人参与的深空探测实施原则,指导有人参与的深空探测任务的实施。

主要研究内容有:

1)长期飞行行为与心理健康研究;

2)航天员心理健康监测与维护技术;

3)长期飞行任务中的伦理学。

4 结论

有人参与的深空探测与无人任务相比,最大的区别在于有人的参与,人的出现使得有人与无人深空探测任务在“去、登、驻、用、回”等方面存在巨大差异,此外围绕“人”带来的基础保障问题也格外突出。虽然有人参与深空探测技术难度和投资规模相比无人深空探测都大,但外太空资源谁先得到谁受益,有人参与深空探测工程的战略意义深远,是国家战略性科技工程。

因此,建议国家尽早制定载人航天与深空探测发展的长远规划,加强学科顶层规划;通过无人深空探测任务和飞行验证规划提高有人参与深空探测技术的成熟度,降低任务风险;以近地轨道空间站为平台,验证与人有关的空间生命科学项目;实施载人深空探测基础能力提升工程,有效引领和提升中国航天的科技实力;加强国家重大研发计划支持,加强原始性技术创新,鼓励国际合作,加大宣传力度;积极参与,掌握制定太空法律主动权,从而有效推动我国有人参与深空探测的长远发展。

参考文献(References)

[1] 叶培建,邓湘金,彭兢.国外深空探测态势特点与启示(上)[J].航天器环境工程, 2008, 25(5):401-415.YE Peijian, DENG Xiangjin, PENG Jing.Features of deep space exploration in other countries and the enlightenment for development in China(part 1)[J].Spacecraft Environment Engineering, 2008, 25(5):401-415.(in Chinese)

[2] 中国科学院.中国学科发展战略-航天运输系统[M].北京:科学出版社, 2015.Chinese Academy of Sciences.Development Strategy of Chinese Academic Disciplines:Space Transportation System [M].Beijing:Science Press Ltd., 2015.(in Chinese)

[3] 中国科学院,国家自然科学基金委员会.未来10年中国学科发展战略-空间科学[M].北京:科学出版社, 2012.Chinese Academy of Sciences, National Natural Science Foundation of China.Development Strategy of Chinese Academic Disciplines in 10 Years:Space Science[M].Beijing:Science Press Ltd., 2012.(in Chinese)

[4] 陈金盾,刘伟波,姜国华,等.载人登月的航天医学工程问题[J].载人航天, 2010, 16(3):44-51.CHEN Jindun, LIU Weibo, JIANG Guohua, et al.Issues on space medical-engineering of human lunar exploration mission [J].Manned Spaceflight, 2010, 16(3):44-51.(in Chinese)

[5] 万玉民,李莹辉,白延强,等.国外航天医学研究的回顾与启示[J].载人航天, 2011, 17(5):7-13.WAN Yumin, LI Yinghui, BAI Yanqiang, et al.Review and imspiration of foreign space medicine research[J].Manned Spaceflight, 2011, 17(5):7-13.(in Chinese)

·推进技术专题·

Risks and Challenges of Manned Deep Space Exploration Mission

YE Peijian1,GUO Linli2,ZHANG Zhixian2,WANG Ping2,TIAN Lin2

(1.China Academy of Space Technology,Beijing 100094,China;2.Institute of Manned Space System Engineering,China Academy of Space Technology,Beijing 100094,China)

Abstract:Manned deep space exploration is the integration of unmanned deep space exploration and manned spaceflight,and it is the trend in spaceflight.The systems are more complex,the technologies are more difficult and the technical requirements are stricter for manned deep space explorations as compared with those for unmanned deep space explorations.Four aspects of technical challenges were presented,such as the problems of reliable arriving,landing on celestial bodies and return back to earth,the problems of astronauts living and working while performing exploration missions,the problems of large-scale motivation and working on other planets,and the problems of human health and security.The suggestions were given to point out the develop direction of the manned deep space exploration.

Key words:manned spaceflight;deep space exploration;key technologies;development strategy

作者简介:叶培建(1945-),男,博士,研究员,中国科学院院士,现任嫦娥系列型号技术顾问。研究方向为飞行器总体、图像处理、模式识别。Email:yepeijian@cast.cn

基金项目:中国科学院学部学科发展战略基金项目(2013JSA)

收稿日期:2016-02-26;修回日期:2016-03-14

中图分类号:V448.2

文献标识码:A

文章编号:1674-5825(2016)02-0143-07