RTK在道路测量中的应用

2016-05-14刘德元

刘德元

摘 要:随着社会发展节奏的加快,传统意义上的光学测量已经无法满足当前施工高效需要的现状,道路施工测量方面尤其突出;一种全新的以快速、高效为主要特点的测量模式应势而生。RTK在道路勘察、放桩、竣工测量等各个方面都表现出了前所未有的优势,省事省力的同时还兼顾了准确和高效,必将成为以后道路测量的主流模式。

关键词:RTK;道路测量;横断面放样

中图分类号: TB2 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)15-163-2

1 传统道路测量现状与RTK测量优势对比

传统的道路测量是通过甲方提供的线路曲直表计算出每个要求中桩的坐标,然后通过全站仪将各个中桩放样出来,并在中桩点位作为基站进行横断面测量,以测量得到中桩横断面上各点高程坐标为后期平整道路挖、填方提供最原始的数据。

暂且不谈每隔几百米就要频繁搬站的不便和计算线路曲直表中桩坐标的繁琐,就全站仪作为光学仪器的通视要求就相当硬伤,施工现场可不会像草原上一样空旷无遮挡,无论是在中桩放样还是中桩横断面测量中只要在瞄准镜目标前有哪怕一丁点的障碍物就意味着一次搬站,因为你不可能因为一棵树挡到了信号而去砍掉它,而恰恰这频繁的搬站影响到了累计误差,会一点一点累计导致后期的测量放样出现大尺度的误差;而在放样期间反反复复的测量--移动--测量--移动不仅让测量人员眼睛顶着巨大的压力,也在这反复的移动中将时间白白浪费,使工作效率直线下降,大大拖延了工期。

值得庆幸的是一种全新的测量模式已经完全成熟,不需要全站仪的手工计算中桩坐标、不需要频繁搬站、不需要通视、不需要放样反反复复的观测,只需要看着手机一样的屏幕指示便可找到中桩坐标并且将中桩横断面各个点坐标尽数采集存储,后期只需接入电脑将测量坐标导入成图软件成图即可。

全新的RTK道路测量模式不仅节省了大量人力,而且还将效率提高到了一个前所未有的高度。不需要手动计算中桩坐标,只需要将直曲表要素依次输入手簿,根据自己所要求的中桩间隔可自动计算出每个设计中桩的点位坐标,并且在手簿上直接成图以便检查是否有误;如图1:

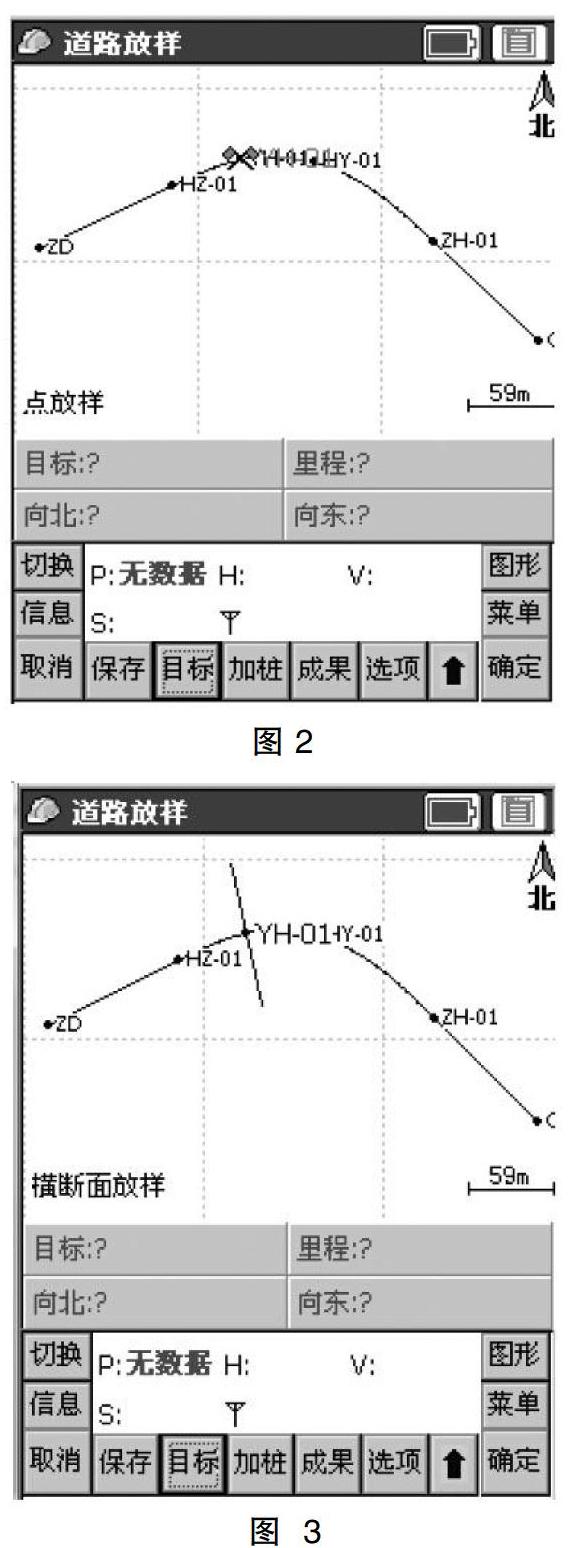

而在道路放样程序下,我们可选择放样每个中桩,不需要像全站仪一样反复找准移动,只需看着手簿两个坐标差值,按照指示前进只要差值为零那么我们便准确放样出了此中桩点,不再去担心是否前进道路中有无障碍物,哪怕是晚上也绝不耽误施工的进程;如图2:

针对中桩横断面测量,RTK也同样设计了相对应的程序,只需选择需要测量横断面的中桩点即可通过观察手簿上里程、垂距将这点中桩横断面左右两边相应的坐标采集保存并且能实时输出纬地软件格式的横断面文件,大大方便了后期的数据处理,如图3:

也许会有人对于测量精度方面有所困惑,因为众所周知全站仪精度是要比RTK高一些的,但这种说法是相对的,单点测量全站仪毫米级别的精度是比RTK高很多,但是在整条线路中全站仪不断的搬站会存在一个累计误差,远距离的搬站测量会将全站仪所测量点坐标误差累积到一个很高的地步,而RTK每个点定位都是独立的,虽然点位精度是2-3厘米,单胜在每个点都是这个精度,而不会根据距离的增加而累积,相信对于道路施工来说这个精度还是可以接受的。

2 具体案例分析

清远市公路设计院,做一条新设计道路的中线放线测量。我们向他们推荐了我们的RTK,他们想通过用全站仪放中线和RTK放中线进行下对比。

第一天,采用全站仪加计算器。8点钟到测量现场后,花了5分钟在A点架好了全站仪,然后又花了6分钟的时间对好了后视。接着,使用计算器现场计算中线上的按一定距离的中线点,大概花了3分钟,算出了1个中线点,然后很快把中线坐标输入全站仪,使用了4分钟左右放出了第一个中线点。然后进展还比较顺利,1个小时内放了10个点,向前推进了300米。(按这样的效率一天做到2-3公里还是可以的)在放11个点的时候,由于张工一不小心,把东坐标的倒数第2位的6输成了9,距离差了30米。张工很快放出了11#点。当放到12个点得时候,张工发现10—11—12三个点本来是接近一条直线的,结果却成了个三角形。(外业手工输入大量数据,输的过程易出问题,采用电脑输入或者直接在设备里面计算可以避免这个问题。)于是张工开始返工,把三个点重新算一遍又重新放一遍,40分后发现是11#点数据输错了。向前推进700米左右后,全站仪已经看不到要放的中线点了,必须搬站。花了26分钟完成了搬站和重新定向。再开始接着放中线点。里程为K22+995的中线点正好在一个大水沟里。这样,要避开水沟,需要在水沟前后各放出一个点。张工又使用计算器算出了两个点,然后把中线点放出来。一天下来,张工用10个小时放了2.1公里的道路中线。

第二天,使用RTK。8点10分到达现场。采用基准站架在未知点,不需要对中整平,3分钟连好线,开机后,4分钟左右基站启动。移动站固定解。花了12分钟左右找了两个已知点求好了参数。通过RTK手簿的道路放样程序,用6分钟左右的时间输入了8公里道路中线的交点要素,点击计算,1分钟之内算出了每隔20米一个中线点的400多个坐标。(计算坐标的速度400个坐标是重要点,因为全站仪需要3分钟算一个点)准备工作做好后,就一路向前放。加上走路时间,不到2分钟可以放出一个中线点。并且,基站架的比较高,到了5公里电台信号还很强,不用搬站。中途遇到了水沟、陡坎等地物,我们的RTK手簿程序是计算出的一条线,直接把水沟陡坎前后的的道路中线的点放出来就可以,无需再计算。一天下来,使用RTK放了6.3公里的道路中线。

经过两天的实地测量对比,使用RTK放道路中线的效率要比全站仪放线高1-2倍,主要原因有以下几点:

①RTK相对于全站仪作用距离远,半径可以达到8-10公里,不用通视,无需频繁搬站,节省了架站和搬站的时间。②RTK道路程序,可以直接计算中线点坐标,不用手工输入,避免出错,输坐标无需返工,节省了大量计算和输入坐标时间。③RTK中的道路程序算出来的中线是一条线,可以任意放线上点。遇到不能放到的中线点,全站仪要重新计算,而RTK可以直接放。

全新的道路测量模式必将成为主流,也必将带来测量的一次变革,不仅轻松了测量人员,而效率的提高也同样伴随着巨大的利润,相信以后会有越来越多的测量人员意识到这点,并彻底摆脱沉重的“负担”和繁琐的操作,逐步实现轻便测量。

参 考 文 献

[1] 李月华,靳海亮,苗保亮,郑艳慧,贾露.RTK技术在道路工程测量中的应用研究[J].测绘与空间地理信息,2012(06).

[2] 杜兆宇.GPS RTK技术在道路测量中的应用[J].铁道勘察,2004(03).