童年啊,童年

2016-05-14陈虹

陈虹

人们都喜欢用“金色”来形容自己的童年,欣久却坚决反对。我们从小在一起长大,她说:“我可没有这样的感受。”是啊,一个人不可能永远“少不更事”,当他长大以后,成熟以后,尤其是惊讶地发现自己竟然成了某一历史的“见证人”时,他竟不由自主地会产生出一种庄严而肃穆的使命感。

“大酱园”的故事

大酱园者,中国作家协会宿舍也。

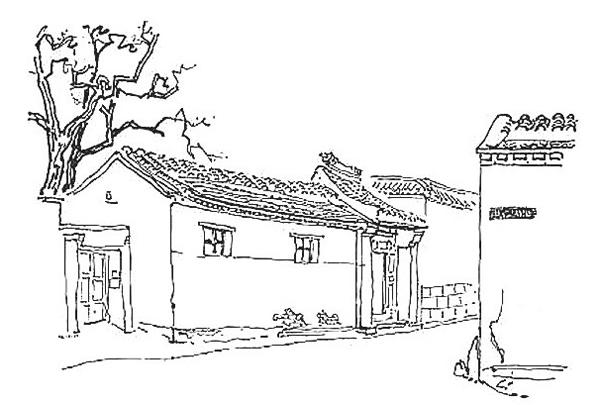

它的详细地址:北京市东城区东总布胡同四十六号。

根据欣久的考证,这条名为东总布的胡同形成于元代,据今已有六百多年的历史了。一九一三年,家住此地的北洋政府财政总长周自齐为了出入方便,于自家门前的黄土路上捐资铺就了柏油路面,于是这条胡同便成为了京城中有史可查的第一条柏油马路。其实,它的有名还不仅仅于此,就在这条全长不到一公里的胡同里,竟然先后居住过无数的名人——当年瞿秋白的俄文专修所即设在这里,而张学良、沈钧儒、史良、李宗仁、班禅、李济深、陈香梅、马寅初、陈岱孙等一大批名流名家也都曾是这条胡同的居民。

一九五二年中国作家协会成立,为了让驻京的作家们有个安居之所,次年便花钱买下了胡同西口的这个“大酱园”——它距离同在这一胡同里的机关大院仅五十米之遥。当初的它,是一个拥有三进大院并连带一个临街铺面的深宅;据说老板是个山西人,不知是因生意不佳,还是改行他就,总之是拱手出让了。但卖房时却附带了一个非常古怪的条件:必须连同院内的三百多口酱缸一道买下来。

就这样,罗烽、白朗、金近、严文井、秦兆阳、萧乾、康濯、艾芜、刘白羽、张光年、赵树理、陈白尘、舒群、菡子、草明等一大批作家前前后后搬了进来,“大酱园”终于进入了历史,进入了风风雨雨的中国现代文学史。为此,萧乾叔叔生前曾托付给欣久一个任务:“写一写‘大酱园的变迁吧,就以你们孩子的眼光……”

我家搬进“大酱园”时已是一九五三年的冬天了。可能是父亲陈白尘当时正在秘书长的位置上,而这所院子又是由他亲手买下的,总得“后天下之乐而乐”吧,因此他只为自己选择了最后一进院子中的几间永远也照不进太阳的南屋。

惭愧得很,当年的我只有五岁,再加之“开窍”又晚,如今的记忆中仅留下稍许的光点和碎片——这便是:院子真大啊,足以让我们尽情地奔跑嬉闹,尽情地“为所欲为”;而且里面又住了那么多的人,足可让我们大摇大摆地溜进任何一家的房门,去偷窥一下屋内的秘密,并寻找自己喜欢的玩伴。但是说真的,当时的我们根本就不知道“大酱园”中的这些新主人究竟是谁,也更不知道什么是大作家、大诗人;在我们的眼睛里,他们只是一群和蔼可亲的叔叔和阿姨们。

萧乾叔叔的家是我们最爱去的地方,不为别的,就为它的凌乱而又杂沓——床上的被子似乎从来不叠,桌上的杂物也似乎从来不收拾,但这一切正好可以让我们毫无顾忌地闯进去,再无法无天地玩耍一番,而那位坐在躺椅上的酷似弥勒佛样的主人,则永远对我们展露着和蔼可亲的微笑。

赵树理伯伯变的“戏法”实在令人叫绝,一会儿是一个纸团,一会儿是一颗糖球,随着他口中的喃喃细语“没了,没了”,居然真的不知了去向。后来只要哪家有小孩一哭闹,他的“表演”就会自动送上门去,于是后院中的几个“皮猴子”全都成了他最忠实的观众。

严文井叔叔年纪不大却早早谢了顶,我的那个刚刚会说话的弟弟,一见他就拍起小手:“咪咪毛罔。”——“咪咪毛”者,头发也;“罔”者,无也,它来自老保姆的乡音,且要读成mang矣。可文井叔叔从来不生气,我听见他大声笑着说:“哈哈,我又多了一个绰号!”

秦兆阳叔叔写过一篇童话 《小燕子万里飞行记》,一位聪明的小伙伴悄悄告诉大家:“你们看,他家里已经有了一个‘燕子和一个‘万里了,‘燕子和‘万里的妈妈如果再生小娃娃的话,一定叫‘飞行记!”这一笑话据说后来被兆阳叔叔知道了,笑得他差点没背过气去。

……童年的“大酱园”内,到处充满着欢笑,充满着温馨。

欣久曾经在她的一篇文章中这样写道:“上小学一年级时,学校的老师想通过我去邀请金近、张天翼两位著名的儿童文学作家跟小朋友们见见面,但我这个只识面孔、不识名字的傻丫头竟然不知道他们是谁。”

的确,那时的我们又有什么必要去知道他们是谁呢?但这样的“懵懂”与“不识泰山”,追根究蒂也不能完全怪罪于我们。今天想来,除了自己的年幼无知外,这些大作家们也要负一定的责任——

其一,他们为什么要有两个名字?这可让我们这些连字都不会写的娃娃们怎能搞得明白。比如:艾芜伯伯好像并不姓艾,因为他家的孩子全都姓汤;草明阿姨也不姓草,她的女儿明明叫“吴纳佳”……这样的“混乱”,困扰的又岂止是我们这群孩子,就连作协医务室的姜大夫也是一头的雾水。那天毛地去看病,他想了想便在他的病历卡上写下了“康毛地”三个字——康濯的儿子能不姓康吗?自以为是的姜大夫颇为得意。殊不知,康濯叔叔偏偏就不姓康,不信,你去问毛地,他的弟弟叫“毛望望”,同样不姓康!后来在一篇文章中才知道,当年康濯叔叔在延安时曾经担任过一个什么团体的主席,于是人们都称呼他为“毛主席”。这还得了?他立马为自己重新起了一个笔名,从此便很少有人知道他姓毛了。

其二,按照今天人们的推理,这些大作家们应该是才高八斗、学富五车,因此在为自己后代起名时,也一定是深奥而又高雅,或是来自《诗经》,或是引自《尚书》。殊不知,阮章竟的闺女叫“援朝”,舒群的儿子叫“和平”,一听就跟老百姓家的一模一样,完全是“时代的产物”;而萧乾家的老大叫“铁柱”,赵树理家的三个小子,依次排名为“大虎”、“二虎”、“三虎”,这就更让人大跌眼镜了。记得若干年前,一位同事的孩子满怀狐疑地问我:“陈老师,你爸爸是大作家吗?我看不像,他给你起的名字怎么这么一般啊?”——是啊,就连今天的孩子都产生了怀疑,当年的我们就更不知道院子里这些大人们的真实身份了。

不过有一点,确实能够体现出这个“大酱园”的与众不同——各家的大人们晚上都不睡觉,早上都不起床,而且大多数也不按时去机关上班,整天都是趴在自家的写字台上写啊,写啊,写个没完。前院的小妹上学后写的第一篇作文便是《我的爸爸》:“我的爸爸是个作家,整天坐在家里。”——她说的没错,作家者,“坐家”也。她的爸爸读完后大笑不已,我的爸爸知道后也连连喷饭。

少不更事的我们自然没有任何的优越感,直到进入中文系读书时,才被人们不止一次地问道:“你们这些作家的后代,绝大多数都是从事文字工作的,这跟遗传有关系吗?”说实话,依照我的孤陋寡闻,只知道从事音乐、美术、体育的人似乎都有一定的遗传基因,唯独写文章者怕是难以传代。但是仔细想一想,有一点又不能不承认:这就是耳濡目染,这就是日久熏陶——那一扇扇彻夜不眠的窗口,那一个个石雕一般的身影,让我们懂得了痴迷,懂得了忘我,懂得了陶醉,懂得了在我们看不见的地方还有一个神秘的世界……可不是么,那天三岁的弟弟不小心从椅子上跌了下来,脑袋着地,哭得几乎背过气去。坐在写字台前的爸,竟然连头都不抬,只应了一句:“等我把这句台词写完。”

我不知道“大酱园”里别人家的日子是怎么过的,但我明白他们都有一个共同的特点:怕吵;都有一个共同的要求:安静。于是在我幼小的心灵中,牢牢地记住了这样一个“宗旨”:说话要轻,走路要轻,一切一切都要轻;同时也明白了这样一个“道理”:写作是世界上最最重要的事情,也是最最神圣的事情。

——别了,花木丛中的“过娃娃家”;别了,房前屋后的“大闹天官”。曾几何时,我们一下子都开了“窍”,从此“大酱园”中便只有鸟鸣而无喧闹了……

我爸是“做鞋”的

一九五五年,我上小学了。

这一年,我七岁。

可能是因为此前所上的那家北京市第四幼儿园是个专收高干子弟的学校吧,爸妈颇为后悔。爸说了:“这么大点的孩子就懂得回家来问我是多少级的干部,这种地方不能去了!”于是妈妈约了大院里几位同龄小朋友的家长,一起去实地考察了一下周围的几所小学,最终一致决定将我们送进了一所平民化的学校——北京新开路小学。

说到“新开路”三个字,人们都会认为这是一条宽敞的大路,实际上它只是一条非常不起眼的小胡同,东起朝阳门南小街,西至东单北大街,长七百六十二米,宽却只有六米。说到“新开路”三个字,人们又都会认为它的历史不长,是一条新开出来的道路,其实它的年代可谓久矣——远在四百多年前的明朝,就已经存在了,当时它叫新开口,著名的官府手工作坊文思院就坐落在它的东头;清朝时它易名为新开路胡同,属于八旗中的镶白旗。至于这所新开路小学,则是晚清时期就开办起来的一所私立的新式学校,校址借用的是胡同西端的一座庙宇;民国后改为公立,解放后正式命名为东城区新开路小学。

以上的这些文字是我从网上搜寻来的,但一九五五年时的我却是懵懵懂懂一无所知。北京人有句老话:“东富、西贵、南贫、北贱。”从史料上看,位于东城区的这条小胡同早年还真的阔过,但是等我走进它的时候,却已经衰败得不成样子了——坑坑洼洼的黄土路尚且不去说它,一刮风,满天灰尘,一下雨,泥泞不堪;至于当年那一座座颇为显赫的大宅门,如今也都老态龙钟奄奄一息:门槛前的石鼓大多还在,但都破损得没有了原来的模样;门扇上的油漆虽然依稀可辨,却也斑驳得失去了昔日的风采。记得最清楚的是路北的一家,红底黑漆的门对尚可辨认:“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞。”想必祖上亦是个殷富人家。

至于妈妈们为我们选择的这所新开路小学,就更不是想象中的模样了——它不仅没有第四幼儿园那宽敞轩昂的大楼和窗明几净的教室,就连唯一的一栋教学用房竟然也是东倒西歪:它一共有两层,楼梯却修在了外边;外墙虽说是砖砌的,但是从上到下嵌满了一尺多长的大锔钉,据说是因为房子太老了,预防它倒塌。于是我终于相信了它的历史,尤其是相信了它的前身。——其中还有一个佐证,这便是:每天上午总有些善男信女提着供品、捧着香烛前来跪拜;菩萨早就没有了,窗子后边闪动的则是我们一双双好奇的眼睛。学校的工友姓高,每天负责摇铃——一把硕大的黄铜铃铛拿在手上,边走边晃荡,铃声清脆而又响亮,它指挥着我们应该是走进教室上课还是走出教室玩耍。入校时我们管他叫高大哥,后来他变成了高大叔,等到我上个世纪八十年代重返母校时他成了高大爷。但唯一不变的是,他始终独身一人,这便是学校历史的又个一佐证:高大哥也曾经是这座寺庙里的一个僧人。

就这样,我开始了自己的小学生活——既新鲜又陌生的小学生活。没有了第四幼儿园的洁净,没有了“大酱园”的静穆,我开始和一群满嘴跑着脏话、衣服上沾满泥污的孩子成为了同窗。

记得入学考试的那天——如果这也叫做考试的话——老师提了三个问题,其中一个是:“爸爸妈妈在哪里工作?”早已准备好的我流利地回答道:“我爸是作协的!”但是其他同学的回答呢?有的说是送自来水的,有的说是拉排子车的,有的说是蹬三轮的,还有的说是推车卖豆浆的……

说心里话,一九五五年的我根本不懂得什么是“作协”,就如同不懂得什么是几级干部一样。那天走出考场,一个男生一把拽住了我:“你爸是做鞋的?”“对!”我向他点了点头。只见他把拇指和食指放在嘴里吹了一声口哨,立刻便围拢来了一大群的伙伴。他们一个个向我伸出了黑乎乎的小手,于是我当场便拥有了一群“门当户对”的朋友,一群和“大酱园”中完全不同的朋友。

现在想来,我还真的要感谢这位名叫崔奇豪的男生,如果他进一步地追问“你爸是做布鞋的还是做皮鞋的”,我又该如何回答呢?他长着一头的卷毛,外号叫“崔猫”,家里是修自行车的,他最大的骄傲就是经常会从口袋里掏出一把圆溜溜的小钢珠,那个显摆劲,丝毫不亚于今天的孩子手上有了一部苹果手机。和我同桌的女生叫高小妹,她家是卖肉的,她最大的自豪就是经常能搞到羊拐——这可是当年女孩子最稀罕的玩具:羊拐是羊后腿上的膝盖骨,四面呈现出四个不同的形状,于是一个沙包和四个羊拐便可以争出输赢——看谁能最快地翻变出比魔方还要复杂的结局。于是我开始自卑了,自卑得经常抬不起头来——我这个“做鞋”的后人,始终拿不出任何一样值得炫耀的东西!

记得开学之前爸曾一再叮嘱我:“要和同学搞好关系,不要小看他们,他们比你聪明!”——其实,对于七岁的我来说,爸真的是多虑了。龆龀之年的孩子哪里懂得什么叫清高?什么叫矜持?他们最害怕的,就是周围的同学疏远自己、不跟自己玩了。于是我像跟屁虫一样,跟着男生拍洋画弹玻璃球,跟着女生跳皮筋踢毽子,不到天黑绝不回家。

崔猫确实很聪明,他告诉了我一个秘密——他能知道什么时候下课,什么时候放学。那时的小学生既没有手机又没有手表,我不能不虚心地向他请教。他指了指教室的后墙,上边有一道道的铅笔印子,原来他将阳光的移动准确地记录了下来,真让我佩服得五体投地。

何家琪的本事是会做溜冰鞋——他将两根小指粗的铁丝平行地绑在一块长方形的木板上,然后再用布条将自己的脚跟木板捆在一起。结果怎样?借着那两根铁丝与冰面的摩擦,竟然一出溜也能滑出一丈多远,让人好不得意。在北方,不会滑冰是要被人笑话的,但冰刀的价格又远不是我等小学生们能够问津的。于是我也加入了他们的队伍,在护城河的冰面上大大地潇洒了一回。记得那天我们手拉手唱的歌是“树上的鸟儿成双对”,但谁也不懂其中的意思。

……就这样,我跟我的同学们——更准确点说,是同学们带着我这个“做鞋”的后人,一起度过了六年的美好时光。

那是又一天的下午,已经放学了,但我突然发现了一个秘密:女生们没有回家,她们围坐在一起,飞快地拆着手中的一块块五颜六色的布头;她们将里面的线头拽出来,越拽越长,越拽越多——后来才知道,这就是工厂里用来擦机器的棉纱。男生们也没有回家,他们围坐在一起,用小刀片细心地剥离着一块块黄褐色的东西,那么薄那么轻,像蝉翼一样透明透亮——后来才知道,这叫云母,放在收音机里起绝缘的作用。这到底是游戏还是玩具,我不知道;我伸出手来也想试一试,却没有一个人同意。回到家里,我告诉了爸,他叹了一口气:“你是生在福中不知福啊!他们小小年纪就懂得帮助家里挣钱了……”

我惭愧,但更多的还是羡慕。终于耿桂兰同意让我拆线头了,她教我怎样用劲才能拆得又多又快;张领来也答应让我剥云母了,他教我怎样下刀才能剥得又大又薄。——多么有意思的课余生活哟,我乐此不疲地忙碌着,也乐此不疲地陶醉着,更乐此不疲地长大着。一个学期下来,我一共帮他们挣了多少钱,我不知道;但我欣慰的是,周围的同学们真正地容纳我了,他们再也不嫌弃我这个“做鞋”人的后代太笨,什么本事也没有。

一九六一年,我小学毕业了,考上了著名的北京女一中。报到的那天,老师看着我的登记表惊讶地问道:“你上的不是‘育英、‘育才?”我笑了:“难道非要上那种干部子女成堆的‘贵族学校吗?”

——我不后悔,一点都不后悔。

学习小组

什么叫学习小组?今天的孩子已经全然不知了。

那是我升入三年级的时候,老师在班上宣布说:“从今以后,同学们以家庭住址的远近分成若干个学习小组,放学后在一起做作业、复习功课。记住:一定要互相学习、互相帮助!”那天的情景我记忆犹新:东路片的同学们一致选举我为学习小组的组长——其实我所具备的条件,只不过是家中的地方稍微宽大一些,学习成绩也稍许优秀一点吧。

一张小桌子,六把小椅子,我将它们整整齐齐地摆放在客厅中央——如果天气晴朗,就转移到院子当中——我正儿八经地“走马上任”了!

没有老师的监督,没有家长的管束,一切都由我们这些八九岁的孩子自己当家,自己做主,多么自豪又多么神圣啊!——于是每天的下午,从三点起,一直到晚饭前,我们可以奢侈地享受着属于我们自己的时间,尽情地放纵着属于我们自己的童年。

当然,做功课是第一任务了。——不过,完成全部的作业也只需要半个小时的时间,既没有今天小学生的那些永远也抄写不完的生字生词,也没有当今家长们强迫孩子做的一道又一道的奥数竞赛题。接下来干什么呢?这便是我这个小组长“当仁不让”的表现机会了——在众人的心目中,我俨然就是一位什么都懂的“小博士”。比如说,那天我带着大家一起看地图,田玉指着“祁连山”的“祁”字问道:“这字读什么?”“补啊!——‘补连山!”我胸有成竹地告诉他们,于是一个个佩服得五体投地。

崔猫忍不住了:“你怎么知道得这么多?”自从学习小组正式“开张”后,同学们终于知道我爸不是“做鞋”的,而是“做书”的了,否则家里怎么会有那么多的书,一橱柜,又一橱柜的。我摆摆手,告诉他们那是“禁区”,但望着一双双好奇的眼睛,还是忍不住透露了自己的秘密——“去,帮我把卧室里的床头柜抬出来!”得意忘形的我指挥起了两个男生。

那天,当我的组员们争先恐后地打开这扇小小的柜门后,我看见所有的人都张大了嘴巴。的确,这是我的骄傲——如果说,六年的小学生活我尚且还有什么值得在同学面前炫耀的话,那就是我床头柜里的这四十九本“藏书”了!

“能借给我们看看吗?”田捷小心翼翼地问道。他虽然是男孩,却像女孩一样腼腆。“如果你们撕坏了怎么办?如果你们不还怎么办?”我突然小气了起来。“你发给我们一个借书证,登记上时间和书名不就行了吗?”田捷的主意还真多。

于是我的“图书馆”便正式开业了!〇〇一号是 《中国古代神话故事》,〇〇二号是 《格林童话》……最后一本书是〇四九号——冰心写的《陶奇的暑期日记》。

崔猫将所有的书都翻了一遍,不无失望地问道:“没有小人书?”我有点生气了:“咱们都上三年级了,那是幼儿园小朋友看的书!”他不吭声了,开始认真地挑选起来。

……多安静啊!一人捧着一本书,静静地读,慢慢地看。我们既不影响书房内爸的写作,也不破坏大院里其他人的灵感。

一天,欣久从前院来了,她左翻翻,右看看:“就这么点儿?”脸上颇有不屑之神情。我的脸红了,五十本不到的“藏书量”确实寒碜了些。晚饭后我开始央求妈:“你看人家欣久,有那么多的书,她爸还专门给小朋友们写过 《丁丁的一次奇怪旅行》 《三只骄傲的小猫》 《“下一次开船”港》,都是非常有趣的童话……”我的羡慕溢于言表。妈想了想,转身从爸的书橱里拿出一本 《宋景诗》,这是爸一九五六年写的电影剧本。我没吱声,有点失望,但还是囫囵吞枣地读完了,然后给它编了个号:〇五〇;再然后又囫囵吞枣地当了一回“小老师”,给我的组员们讲述起这位清朝末年的农民起义领袖。

如果说学习小组的目的在于“互相学习、互相帮助”的话,我的任务便到此结束了,因为除了读书外,我几乎什么也不会。就拿崔猫来说吧,虽说他的成绩册上老是挂“红灯”,但他会打篮球,会跳高,会赛跑,运动会上不知拿过多少奖状。一天他忽然对我说:“我看看你的弹跳力。”“什么?”我竟然对这三个字完全不懂。“哎呀,就是使劲往上跳……”他有点不耐烦了。我赶紧爬上窗台下边的那个台阶,眼一闭跳了下来。崔猫笑了,其他的男生也都笑了:我像个木头墩子一样,直撅撅地戮在了地上。可能是为了更好地为我做个示范吧,崔猫想出了一个主意:“走,看我怎么偷葡萄!”于是他取而代之地成为了当然的“小组长”——我们的头儿!因为要论玩儿,谁的点子也没他的多。

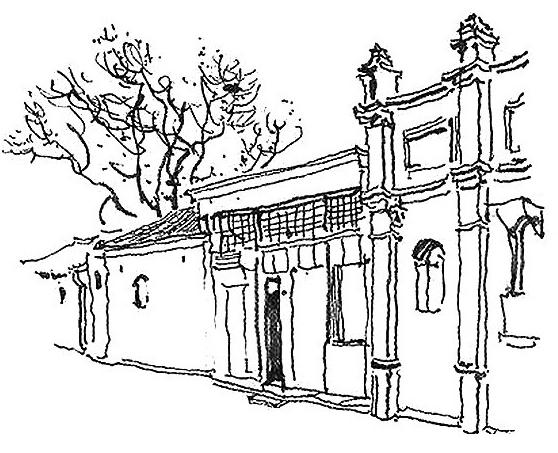

那天“行窃”的地点是东总布胡同二十二号。说起这个大院,还颇有些来历:北洋军阀时期,它是北平铁路局长陈觉生的宅子;日军占领后,成了日本宪兵队的司令部;抗战胜利,这里又成了国民党特务组织“励志社”的所在地。虽说历史上污迹斑斑,但环境却颇为宜人——从前到后一共三进院落,不仅回廊相连,曲径通幽,而且绿树成荫,鲜花争艳,假石嶙峋,流水淙淙。一九五二年中国作协成立时,这里成为了它的机关大院,为此我带领学习小组的同学们进去玩过,而崔猫却偏偏记住了后院里有一个葡萄架,上面挂满了一串串诱人的葡萄。

“这么高,够不着啊!”我有似 《伊索寓言》 中的那只吃不着葡萄的狐狸而犯起了难。崔猫胸脯一拍:“看我的!”只见他纵身一跳,跃上了旁边的一个足有一米来高的石阶。“你要干吗?”我担心得差点没喊出声来,田玉更是紧张得双手捂住了眼睛。那个石阶只有一尺来宽,纯粹是外墙上的一个装饰,连脚都放不进去,一不小心就会摔下来。哪知崔猫真的就像他的外号一样灵敏——他先看准了一串葡萄,然后飞身一跃,双手便紧紧地抓住了它,而双脚也悬空地挂在了上面;还没等我们回过神来,那串葡萄“咔吧”一声从根上断开,于是他便和他的葡萄一起重重地坠落到了地面上。——成功了!崔猫成功了!于是我们欢呼,我们雀跃;而我不仅明白了什么叫“弹跳力”,更是从心底里将他视为了英雄。

当然,此类鸡鸣狗盗之事也只能偶一为之。剩下的时间干什么呢?最让人难以忘怀的,就属一起去看电影了——只要攒足五分钱,就可以大饱一次眼福!

大华电影院在西总布胡同的西口,离我家最近,于是收拾好书包,一路小跑而去,那个兴奋,足以让我们几天前就睡不好觉了。不知是激动还是紧张,每次买票时,我们从不派代表,而是整整齐齐地排成一队,亲自递上手中的那张早已被汗水浸湿了的钞票,然后再小心翼翼地从窗口里取回那张盖有蓝色戳子的电影票。“记着:买〇排,千万别忘了!”排在后面的人不住地叮嘱着前边的伙伴,而前边的伙伴更是兴奋地答道:“是〇排,放心,没错!”——什么是〇排?大华电影院的设计比较特别,楼上的座位不是一溜边的直线,两边的角落上对称地凸出去两到三个直角,而里面的那六七个零散的座位便称作〇排。不知为何,在年幼的我们的心中,这里成了“梦升起的地方”。我们不懂什么是“包厢”,但它们既然与众不同,我们寻的就是新奇,就是“离群索居”。

……看完了 《平原游击队》,崔猫便成了“双枪李向阳”——他用木头刻了两把手枪,整天别在裤腰带上;看完了 《海魂》,男生们便都买了一件水手衫,一道白一道蓝,好不神气;女生呢,看完了 《护士日记》 后,全都学会了里面的那首歌:“小燕子,穿花衣,年年春天来这里……”那个陶醉,那个甜蜜,足足要让我们品味好几天。

孟珍妮的妈妈是护士,为此她特别骄傲,尤其是她的家里还有一个画着红十字的药箱。于是在她的带领下,我们学着电影里的王丹凤当起了白衣天使。谁当病人呢?孟珍妮说她右手的中指上有一根倒刺,于是不由分说地成为了我们实验的对象——先是酒精消毒,然后碘酒擦拭,最后再用纱布包裹起来,一层又一层,直包得像根胡萝卜一样又粗又大。孟珍妮看了看,还是不满意:“好像还得用绷带吊起来,我看见重伤员都是这样的。”于是我们又七手八脚地忙了起来,而孟珍妮的右手,也终于被一块木板托着挂在了胸前。

……这就是我们的学习小组,我们在里面一天天长大,一天天懂事。那是到了六年级,崔猫终于被批准加入少先队了。那天一大早他就来到我们家,一身崭新的队服——白衬衫,蓝裤子,就连一头的卷毛都梳得服服帖帖。哪知可能是太激动了吧,一进院门就摔了一个大马趴,糊了一身的泥巴。妈赶紧拿毛巾替他擦拭,但左擦右擦还是留下了印子。……那天我是以大队委的身份,为他系上红领巾的,当他举起右手宣誓时,我听见他的声音比谁的都响亮。

今天的孩子问我:“你们小的时候没有辅导班?没有兴趣班?没有各种各样的培训班?”是的,什么都没有。

——那时的天空是那么的蓝,那时的阳光是那么的灿烂,那时的我们是那么的愉快!

我的“一九五七”

曾几何时,大地上刮起了一阵狂风,天空不再蓝了,阳光不再灿烂了,各家大人们的脸上也不再见到往日的笑容了……

这一年是丁酉年,公元一千九百五十七年。

大人们说,“反右”斗争开始了。——它的全名是:“反击资产阶级右派分子的进攻”。

然而,这一切的一切对于当时刚满九岁的我来说,又哪里能够懂得?哪里能够明白?什么是“右派”,什么是“左派”,什么是“阴谋”,什么又是“阳谋”,就连不少的大人们也足足等了几十年后才算彻底搞清楚。惭愧得很,这场运动给我留下的印象却非常模糊,记忆最深的是:“大酱园”里经常有人搬家——一批人搬走了,一批人又搬来了;搬走的不知去了哪里,搬来的也不知他们从何而来。

我一下子少了许多的小伙伴——搬走的不谈了,没搬走的也几乎都被他们的家长紧紧地关在了自家的房门之内。大人们被告诫,这是一场“不是东风压倒西风,就是西风压倒东风”的斗争,必须要“擦亮眼睛”,“站稳立场”;但是懵懵懂懂的我们,却仍然在懵懵懂懂地过着日子。

欣久最喜欢洋娃娃,她每天照常往萧乾叔叔家里跑,因为这时他家又添了两个可爱的孩子——两岁的萧荔和不到周岁的萧桐。欣久说了——这是她后来在文章中说的:“这活生生的小娃娃可比布娃娃可爱多了。”然而,同样是十岁不到的她却再也没有想到,她的这一懵懵懂懂的举动,竟然让萧乾夫妇一辈子也忘怀不了——“我们在作家协会宿舍大院里的那个家,早已成为荒凉的孤岛,无辜的娃娃们只得和父母共患难。唯独前院那个老友严文井的两个小女儿来找荔子、桐儿玩过两三次,使我这个作妈妈的受宠若惊。”这是文洁若在 《我与萧乾》 一书中写下的话,看来欣久确实是给人家送去了盼望已久的温暖。

我呢,却恰恰相反,懵懂同样懵懂,但懵懂中竟干了一件令自己一辈子都追悔莫及的事情!那天——到底是几月几号,已根本记不清了,只记得上午在学校里学会了一首新歌,叫做 《社会主义好》;下午作完功课后,便带领着学习小组的同学们一起来到罗烽与白朗家的门口,手拉手地高声唱了起来:

社会主义好,

社会主义好,

社会主义国家人民地位高,

反动派被打倒,

右派分子想反也反不了……!

唱了一遍又一遍,直唱到口干舌燥为止,直唱到崔猫脖子上的青筋都暴了出来为止。唱完之后还觉得不过瘾,于是我又指挥大家,分头找来各式各样的工具,一起动手,把他们家的“小豹”——一只可爱的小黄狗——在院子四周拉的屎巴巴撮成一堆,然后一骨脑儿地倒在了他家门前的台阶上。

罗烽和白朗是著名的东北籍作家,早在左联时期就颇富盛名。他们夫妻俩住在“大酱园”的第一进院子里,院落不大,却种满了花草树木,有海棠、丁香、榆叶梅、珍珠梅,而花坛里的大丽花、凤仙花、茉莉花、夜来香,正在争奇斗艳,郁郁飘香,它们曾陪伴着它的主人们创作出了多少脍炙人口的作品,它们也曾陪伴着它的主人们度过了多少屈辱与悲愤的日子。

然而当时的我又哪里懂得这些?又哪里有这样的认识?一头闯进小院,就像是来玩游戏一样,逗留了大半个下午。扪心自问,九岁的我为什么会干出这件匪夷所思的事情来?至今却也说不清楚究竟是出于什么样的动机。好玩么?显摆自己会唱歌了么?——可能是,也可能不是。但有一点是肯定的:这就是我根本不明白什么是“想反也反不了”。更加不可思议的是,我的记忆力可谓糟糕透了,许多往事不是张冠李戴,就是了无痕迹,但为什么独独将这件事情刻印在了心里?是准备着有一天去向罗烽夫妇忏悔么?——可能是,也可能不是。说心里话,我根本不知道什么是“恨”,而他们的女儿傅华大姐姐更是我崇拜的对象——她是学跳舞的,腰细得就像芭比娃娃一样……然而,一九五七年的夏天,我则确确实实地伤了他们一家人的心。尽管那天他们家的门始终紧闭着,但我相信他们一定听见了门外的这一稚嫩的歌声。

欣久家当年跟他们住在一个院子里,她后来在文章中这样回忆道:“……他们离开北京的那天来和父亲告别,记得当时白朗阿姨流下了眼泪,我搞不清楚周围究竟发生了什么事,看着对面搬空了的屋子,我感到有些莫名的惆怅。我知道,他们走后,我们将会搬进去,但愿我们搬进去后,老天不要降灾于我们,我心中暗暗地祈祷着。”

此事发生后不多久,“大酱园”中的孩子们便一起受到了我的“株连”——这当然是我的猜测,于是家长们一合计,硬是将我们送进了一所可以寄宿的学校,剥夺了我们在“大酱园”中居住的“权利”。但后来不知什么原因,那所名叫“盔甲厂”的小学并没有收下我们,尽管那天的考试成绩都还不错,包括艾芜伯伯的儿子、严文井叔叔的女儿,七七八八一大群人。但从此以后我却被牢牢地关在了家里边,让那位很凶很凶的老保姆看着我,只要门外一有小朋友召唤,她便双手叉腰,扯起嗓子高声应道:“不在家!不在家!”欣久一气之下,给她起了个外号:“白毛仙姑”,那时她的头发的确很白了。

如今罗烽叔叔和白朗阿姨都已告别了人世,我竟连向他们道歉的机会都没有了。但是他们——被歌词里唱的“想反也反不了”的罗烽、白朗,以及萧乾、舒群、秦兆阳等人的身影,却永远地留在了“大酱园”内,留在了不再懵懵懂懂的我们的心中!

一九五七年终于过去了。再见了,调皮的萧铁柱;再见了,可爱的小和平;再见了,燕子和万里小姐弟;再见了,美丽的傅华大姐姐……我不知道他们后来跟随着自己的父母都去了哪里,可能是东北,可能是西南;但我知道的是,我们的“大酱园”——我们曾经的“大酱园”,却因为这场运动的席卷而发生了很多的变化。

首先是住宅的格局有了重大的变更——欣久一家和我们一家,均由阴暗无光的南屋搬到了阳光明媚的北屋;刘滨滨一家更是于此之前就在自己房子的四周砌起了一道围墙,不屑与他人为伍了……这是否可以看作是这些人终于成为了斗争的“胜利者”的一个重要“标志”呢?——不管他们当年的发言究竟是发自内心还是随声附和,经过了这番“大浪淘沙”的筛选,能够留下来没有搬走的,起码都被列入了“无产阶级左派”的队伍。汤继湘的爸爸——艾芜伯伯就是在“反右斗争”的高潮中光荣地加入中国共产党的;而我的爸爸也是于此时荣任为 《人民文学》 副主编的。

然而,“升迁”也好,“贬谪”也罢,“胜利”也好,“失败”也罢,这同样不是我们这群刚满十岁的孩子所能明白得了的问题;我们关注的只是:“大兴土木”的结果,让“大酱园”中可以玩耍的空间越来越小了。——刘白羽家的那个“院中院”占去了大片空地不说,二进院与三进院的通道也被新盖起来的亦即后来张光年叔叔家住的那幢房子给严严实实地堵死了。住在后院的几户人家没有了出路,只好在东总布胡同的南边即与之平行的顶银胡同另外开了一个“后门”,由于没有“户籍”,只能以“编外”的身份申请到了一个甲十五号的门牌。但欣久和我都不愿多跑路,于是我家的后窗户便成了我们的秘密“通道”——只不过翻越时,需要一番“高难度”的动作而已。

说来真的很赧颜,这场轰轰烈烈的“反右”斗争,这场足以清扫了整个知识界的“反右”斗争,这场足以让全国的文坛“白茫茫大地一片真干净”的“反右”斗争,给我留下的竟然只是这些回忆,这些“一地鸡毛”的回忆……

(未完待续)

(选自《悦读MOOK·第三十六卷》/褚玉泉 主编/二十一世纪出版社/ 2014年2月版)