节制思维视野下的风景园林场地价值认知

2016-05-12李利白颖

李利 白颖

节制思维视野下的风景园林场地价值认知

李利 白颖

针对当前过度设计的现实,重点围绕场地认知与场地设计,研究讨论了风景园林场地基本的认知和节制设计思维。试图抛弃单从景观形式或设计风格进行说教的方式,而以一种价值认知的视角,通过梳理当前风景园林场地认知的现状,试图阐释风景园林场地中所蕴含的潜在价值,并通过设计实践,对场地的自然文化价值演变进行管控。

场地认知;场地价值;节制设计;设计管控

Fund Item: The National Natural Science Foundation of China for the Youth(Grant No. 51408025): Smart Operation and Practice of Site Design in Landscape Architecture; Major Science and Technology Program for Water Pollution Control and Treatment (Grant No. 2010ZX07320-002); Special Foundation of Beijing University of Civil Engineering and Architecture(Grant No.00331616035)

风景园林作为文化意义上的人类实践行为,其设计观念是经过上千年漫长经验积累演化中形成的。人们有意识的景观活动作为抵抗环境同质化的一种手段具有极为重要的意义,它是该地区最为卓越的文化表现,代表特定时期下社会的价值观。然而,风景园林长期被理解为对现实的摹拟或审美的表达,大量风景园林受制于所谓风格和形式的困惑,似乎总是在个人癖好及审美倾向之外找不到一个可以探讨的话语体系和基本的共识平台。随着我国风景园林学科及行业发展日趋完善,我们有必要建立一套适合当前社会现实的风景园林实践评价体系,搭建一个能够探讨的话语平台,并重新梳理现有的风景园林场地设计价值观,以应对过度而快速化的风景园林实践。

1 过度设计

风景园林作为一个独立的行业并不是自古以来就有的,它是到了现代社会才逐渐发展而形成的新学科,然而风景园林实践自人类诞生之日就已经开始了。正如诺曼·纽顿(Newton N. 1971)所说:“风景园林学,一个仅仅诞生一个世纪的科学,却是一门和人类生存历史一样悠久的艺术。[1]”与今天的设计师行业不同的是,先人们建造风景园林是基于自身生活的实际需求,通过使用有限的材料、工具和技术活动而进行的一套系统思维过程和建造体验,其目标直接针对所要解决的问题或是生活的改善。它是对现有场地自然、文化、社会等层面的综合考虑,蕴含了人们普遍的价值观,是实用与美的融合。而现代社会分工促使景观的使用者与设计者分离,许多设计师将设计作为一种推销自己创造性劳动的手段,往往一厢情愿地以为设计所赋予的外在形式会成为人们感受的中心,从而忽略了人对环境正常的感知,甚至因过度设计而产生各种矫揉造作的“美”。阿道夫·路斯(Adolf Loos)在《装饰与罪恶(Ornament und Verbrechen,1908)》中主要从文化和社会学的层面阐述了“装饰就是罪恶”这一近乎宣言式口号。[2]作为一位文化批评家,路斯反对的“装饰”是在他那个特定的历史时期艺术发展面临退化的风险而提出来的,尤其是对维也纳分离派(Vienna Secession)和新艺术运动(Art Nouveau)等同时代艺术家们进行的一次矫枉过正①。而路斯真正在对待装饰的美学立场发表于《装饰与教育(Ornament and Education,1924)》,他认为设计应体现具有教化性的文化内涵。在他看来,房屋、农场、庭院和教堂不像是人工的创造,而更像上帝作坊里的产品,就像山岭、树木、云彩和蓝天一样,所有这一切都洋溢着美丽和平静。然而,农舍之间出现的一座别墅以及那些被认为是高超建筑师的作品都将侵犯湖泊,犹如一片和谐与宁静之中突然插入了一个错误音符②。路斯认为只有傲慢的过度设计才将装饰推向“罪恶的深渊”,建筑师与暴发户似的城市居民一样是没有文化的,而这种文化是上帝赐予农民的一种天赋,是人的内心与外形的平衡,任何试图强调或矫揉造作的美都将打破这种平衡,从而失去这种上天赐予的天赋。

当前我国已步入消费社会语境下的高技术时代,许多城镇正进行着毫无节制地急速扩张,大量的环境建设都是以一种极端粗暴地方式铲除场地中的一切自然文化特征,然后人为地在场地中进行装饰性的美化活动。特别是一些毫无功用的符号化的历史景观元素,这些符号化的文化元素自建造时起就已失去了其向前演化的动力。一些设计师对风格的追求常常表现出对设计师自己比对场地现状更浓厚的兴趣,[3]他们不断地重新创造自己,把风格形式实际上定义为一个设计师的问题而非设计本身的问题。因此,从某种意义上说,人性的傲慢与虚荣正是导致过度设计的美丽原罪。

2 节制思维与“空”

作为我国最早系统阐述节用观的思想家,墨子在《节用》中对当权贵族“繁饰利乐”及其奢侈享乐生活进行强烈抨击,提倡清廉俭朴、以民为利,注重实用的生活方式。墨子认为:“去无用之费,圣王之道,天下之大利也”,[4]其思想及其学派对社会富有强烈的责任感和道德感,他通过节制一些人的非基本欲望,以达到利民、利国、利天下的目的。经过两千多年时间的沉淀,逐步形成了我国以实用、简朴、惜物为核心的节用观思想传统。节用思想对当前消费社会下景观过度建设现象有着重要的文化批判价值和社会现实意义。

在人类干预自然的尺度方面,老子认为自然本身“道常无为而无不为”,并举例阐述其观点:“埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”[5]正是有了其中“空”和“无”的存在,器皿和房屋等事物才具有了功用和意义。“无为”实际上是不妄为、不强为,自然创造万物,而不主宰万物,人们应顺自然之道,尊重其繁衍、发展、淘汰和新生规律。我们可以将这种无为而治的态度或世界观引申并理解为以“节制”来应对外界复杂的环境。对场地价值的认知就是试图恢复场地本身的演进,激发自然演替的本性和人类文化活动的生命力,充分挖掘场地中的建构特征,利用自然本身所具备的潜力来改善现有场地的面貌,以延续并引导自然的力量来推动场地中的自然文化演进向一个良性的方向发展。弗朗西斯·培根(Francis Bacon)认为:“文明人类,先建美宅,营园较迟,可见造园艺术比建筑更高一筹。”[6]与建筑相比,造园则更多地通过顺应自然演变的规律,将周边的环境纳入自己的有机体系当中,它将自身及其周边环境所形成的“空”的部分共同作为一个整体去应对外界复杂状态。

风景园林的社会价值是从使用者对场地的占用、完善、改变中获得的。创造留有余地的场地以激发其潜在的文化意义,而过度设计则使得场地功能流于单一。[7]台湾田中央工作群黄声远认为,放手,是我们生命中最值得庆祝的喜悦,我们最好不要片面地将周遭环境和居民的习性视为对设计的限制,而要给予它们足够的理解,认可并挖掘它们的潜在价值。在黄声远看来,农民往往比我们更懂得生命,大地中资源有限,人人都知道必须做出对的事情。比如当地居民建议将路修得比较窄,可以让人们有机会打招呼;路灯不要那么亮,否则住在附近的水鸟会孵不出来。这些谦卑姿态下注重实用的节制做法体现了人们对环境的尊重,并能够适应人类需求和自然的发展而散发出迷人的光芒。

3 场地的潜在价值

场地的潜在价值在于引导景观自然而然地发生,在不经意间慢慢生长出来,这种状态时经过时间的沉淀而达到一种“刚好”的状态,一切都是如此自然顺畅、自在存在……。有时候,我们对场地进行一些谨小慎微的梳理可能会产生意想不到的结果;也许仅仅将原有杂乱无章的场地清空,就能使场地获得巨大潜力或无限可能。尽可能地放弃那些历史符号,而是采用平常的材料、轻松而低调,这些潜在的价值观念为风景园林场地带来一种似乎仍未完成的动态特征与个性,并且具有持续自我演化的潜力和极具包容性的开放架构。[8]

3.1 了无痕迹的石板路

由乔恩·皮亚塞茨基(Jon Piasecki)凭借一己之力设计并建造完成的东纽约州(Eastern New York State)的石头河(Stone River),完美地诠释了人类活动在自然环境中的积极作用。该项目作为一件大地景观艺术作品,是人类的原真性生命体验与自然之间的直接对话。设计师采取节制的建造态度以激发场地本身所蕴含的惊人力量,并勾勒景观平凡而伟大的场所特质。

事实上,面对这样一片美丽的树林,皮亚塞茨基面临着极大的挑战,任何一道欠妥的工序都有可能破坏树林的和谐与宁静(图1)。设计者采取了一种近乎禁欲的方式来应对周边的自然环境,尽量使用场地中现有的材料,将路径做的节制一些,仅仅满足人们体验自然所需即可。如果建造的尺度过大,既是一种浪费,又破坏环境,正是这种紧的、小的、富于变化的做法使其具备了反思的特征和批判的精神。

皮亚塞茨基打开场地中原有的石墙,在中间铺砌石板,并自然化处理石板之间的缝隙,其余的石头则随意散落在石板路的两边,通过将场地中的石头进行重新排布、转移、叠合,在人工与自然之间形成过度。设计者在人工石板路与自然大地之间巧妙地设置了一个散乱的元素——石墙,该做法将一个相对秩序的石板路及其两边相对无序的块石作为一个整体,共同去应对周边复杂的自然环境,而不是将人工建造物与自然直接碰撞。这些无序的乱石墙由乔恩亲手堆砌,对每一块石头都谨小慎微,以避开蕨类植物群落、乔木以及那些到下的树干和青苔,尽可能地保存这些石墙中已有的生命,让原来的墙壁石材焕发出最原始的生机(图2)。

1 石头河总平面Master plan

2 石板小径Stone path

这条充满诗意的林中小径对自然的破坏很小,施工简单,材料天然而朴素,给人予身临其境的林中穿越之感。今天大量风景园林场地的建造与设计是彼此分离的两个环节,设计者并不能直接获得场地建造的体验。而乔恩并没有这样做,他试图完成所有力所能及的建造活动,包括用木质小车搬运石材,搅拌垫层材料,用独轮车运了几十吨沙石以及约400吨拆自石墙的石材……,最终这条800英尺(约243.84m)长的小径才得以铺设完成。

石板路犹如从杂乱的石墙当中有机生长出来,并与石墙共同融入周边的自然环境当中,它们似乎原本一直存在于树林当中,毫无添设之感,设计恰到好处、低调轻松、不动声色、了无痕迹……。建造者以其低调而轻松的建造对当前一些过度的设计行为提出了反思与批判,他不仅构建了一条人们体验自然的路径,更为重要的是寻求自然、文化、艺术之间的平衡点和契合点,探索人类与土地之间的联系以及最佳的共处状态。

3.2 激发生命潜能的裂缝

位于加利福尼亚州旧金山(San Francisco, CA)的裂缝花园(The Crack Garden)是一个由住户花费500美元并自己建造的小花园。该场地原本是一块占地约74m2的混凝土地面,周围也毫无特色和美景可言,不仅预算非常有限,而且用地极为局促。正是这样一处毫不起眼的场地,给设计师带来极大挑战的同时也激发其想象力。受大自然中岩石缝隙中萌发出来的那些生命力顽强的先锋植物的启发,设计师充分挖掘景观的自然本性,打破场地之前用于割裂人与自然关系的混凝土板,恢复场地中自然的自我更新能力,激发生命的潜能,使得这一毫无生命迹象的灰色场地成为一处天然雕饰的自生(spontaneous)景观。

3 开凿裂缝Crack

4 裂缝中种植耐踩踏的草本植物Herbs in the crack

5 草本植物与裂缝肌理Herbs and crack texture

6 改造后的景观Renovate landscape

通过巧妙地构思,设计师为了最大化的利用场地现有特征,并没有全部清除混凝土,既满足了住户日常生活的踩踏需求,又避免了重建硬质景观所带来的预算增加。住户使用电钻将混凝土切割成为菜畦状的小板块(图3),使混凝土裂缝中的泥土裸露出来,在其中填入一些土壤改良物,并种上一些生命力顽强的耐踩踏的草本植物(图4),例如药草、蔬菜、花卉以及具有观赏价值的野草等。植物的选址可以由住户依自己的兴趣随意更换,体验种植的乐趣。花园靠近建筑一侧作为住户社交活动的开放空间,另一侧由现有建筑和新增栅栏围合,它们与角落的一棵大树共同构成了一个半户外的空间。夏日里这棵大树能够为人们提供斑驳的树荫和浓浓绿意,格架和后墙上攀爬有五叶木通(Akebia quinata)等藤蔓植物,给单调而乏味的墙面带来丰富的肌理质感。一切都是那么的细微,那么的自在,简单的甚至让人觉得有些寒酸的小设计,却蕴含着大智慧,它使得场地中的土壤、花草、混凝土、雨水、阳光……每一个要素都作为生命的存在而受到足够的尊重,释放材料的质感和自然的魅力(图5)。该项目是房主自行建造完成,方法简单而巧妙,材料普通而实用,即便是粗放地建造与维护也能实现持续的良好效果。

设计师通过对混凝土场地做减法,将混凝土早开一道道裂缝,使其让位于自然,在对场地做出微小变化的同时彻底改变人们对场所的感知,同时也延续了场地原有的特征。就像雕刻一件艺术品一样,艺术家的工作只是将多余的部分削除。这个地块的变迁为我们展现了人与自然之间精彩博弈的历程,人们在彻底铲除自然演替进程(在整个场地铺筑混凝土)的同时也就完全失去了自然生命绽放的美丽;而裂缝花园正这样一个逆向的过程,设计师巧妙地引导住户享受建造的乐趣和景观演变的过程,将自然的进程纳入他们的日常生活,并构建起人与自然之间交流的场所(图6)。裂缝花园展示了被混凝土铺装所掩盖的生命潜能,它是自然美的释放,给场地带来新的活力与契机。

7 将各地区受污染的淤泥疏浚到哈莱姆米尔圩田Dredge into the Haarlemmermeer polder

8 将自然进程引入一个长期的淤泥改善和土壤改良计划Nature process with a long period plan for the sludge purification and soil improvement

3.3 泥土里的故事

西方人常说:“上帝创造了世界,而荷兰人创造了荷兰”。荷兰人近千年来一直拥有着世界上最先进的设计文化之一,他们自始至终都是用十分实用的方式去建造他们的生活环境,[9]特别是其创造性的水系统管理模式极大地促进了荷兰的繁荣。位于哈莱姆米尔圩田(Haarlemmermeer polder)的疏浚风景公园(Dredge Landscape Park)正是这样一个实用性景观的代表,它既有效解决了荷兰西部密集都市化所带来的水系统污染等一系列生态环境问题,同时也为该地区带来一片风景优美的自然体验的场所。

9 受污染的疏浚淤泥逐渐被净化,多年后这里将演变为公共风景公园Several years later, polluted sludge is purified and the site will became a landscape park

10 淤泥上的次生、湿生林生境Wetland habitat on the sludge

自20世纪70年代,荷兰西部城市化的发展使得周边区域水系统遭受了严重的污染,淤泥的堆积不仅阻碍了水的排放,妨碍航运,也造成了极大的生态环境问题。设计者将约700万m3受污染的淤泥疏浚到哈莱姆米尔圩田,通过多种生态技术进行净化处理(图7),并结合圩田建造一个净化淤泥(包含水、土壤、污染物)的风景公园。

疏浚风景公园将自然进程引入一个长期的淤泥改善计划,为解决三角洲城市化所带来的环境污染问题提供了一系列有效的操作方法(图8)。这些措施包括:将淤泥里的沙提取出来用于建造沙丘活动游乐场以及附近的建筑工地;利用淤泥构筑一道特殊的堤坝,将重金属冲刷到能够净化此类污染的植物花园里,避免其有害物质进入河流水系统和自然湿地生境系统;建造一些晒盐的设施,降低水中的含盐量,以营造淡水湿地生境系统,以满足更丰富的植物种类和动物栖息地需求;独特的盐碱性水生、湿生环境吸引火烈鸟、红鹤等物种来此栖息;大量种植能够耐盐碱并能吸收重金属和有机污染物的植物品种,如水生紫罗兰、万年青、紫堇、睡莲等。

这是一个没有工程师的建设工程,设计者将自然进程引入一个长期的淤泥改善和土壤改良计划。20年后,场地中所有淤泥污染沉积物将被净化,这里将演变成一个面向所有公众的大型风景公园。穿过公园,人们将能体验到一系列与众不同的景观风貌,如树林、圩田、淤泥池、耐盐碱的动物(火烈鸟)、沙丘、吸收污染沉积物的植物花园等(图9)。这是一处随时间逐渐发展演变的动态景观,人们能够来这里进行科普观察,认识自然的演变规律,其独特的自然演替进程仿佛在向人们述说着一个美丽而漫长的发生在泥土里的故事。

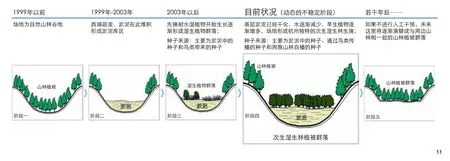

11 山谷植被演替过程Plant succession process in the valley

4 节制思维下的场地设计实践

正是人们不断地对周遭环境中自然文化遗存进行梳理、修复与更新,传递场地特有的自然、文化信息,才创造了各个地区不同时期丰富多样的景观特征。场地价值的重新再认知是基于对当前一些大规模过度建设的现象而提出的批判性设计思维,它试图扭转现有的极为粗暴的风景园林建设状况,将场地原有良好的自然更新机制延续下来,最大限度地发挥并展现场地本身的自然潜力和文化价值。于2010年建成开放的杭州江洋畈生态公园很好地展现了这样一种节制设计思想,设计师对原有的复杂现状做减法,将人为的因素控制在一个合理的范围,在不破坏原有生态进程的基础上对场地进行梳理,以引导自然进程的持续和文化信息的传递。

4.1 场地价值认知

江洋畈这个名字1 500年前就有了,畈(方)指成片的田地,这里原本是江海(洋)退去后留下的一片田地,随着时间的推移,区域慢慢缩小,最终成为了山间谷地。1999年至2003年,西湖疏浚的淤泥堆积在此,形成了容积约100万m3的淤泥库,经过近10年的表面自然干化,江洋畈库区已经形成了与周边山林植被具有明显差异的典型次生、湿生林生境(图10)。库区良好的湿生环境为植物的萌发、生长提供了条件,最开始是水生植物、湿生草本植物,后来逐渐开始生长出耐水湿的灌木和乔木,这些植被受淤泥地表含水量的变化表现出丰富而有趣的自然演替进程(图11)。

事实上,今天我们所看到的这个淤泥库柳树成林的谷地沼泽植物景观,其主要来源于原西湖一带的植物种子。这些看似平常的植物却有着极为不平常的来历,它们来源于西湖水底淤泥,随着淤泥一起被疏浚到了这里,因此而形成了与原有山谷周围植物截然不同的植被特征。江洋畈从自然山谷变迁为淤泥库与历史上其它时期人们对西湖的疏浚活动一样(图12),是上千年西湖文化历史进程中的一个节点③。江洋畈淤泥库作为西湖文化景观的一部分,其疏浚事件的本质内涵是一致的,[10]它是西湖演变历程中自然、文化特征的延续。

4.2 对场地做减法

12 清代西湖疏浚示意图Dredge for West Lake in the Qing Dynasty

13 季节性池塘湿地Seasonal pond wetland

14 生境岛Habitat island

15 漂浮的栈道Floating plank road

为了将人类对自然的干扰控制在一个合理的范围,设计师对场地做减法,通过对场地原有的截水沟进行改造,将部分山体汇水引入库区,天然降水的收集利用使淤泥库区的水系统部分恢复到了堆泥前的状况,创造了具有高度生物多样性的季节性池塘湿地景观,为鱼类、水禽、两栖类等野生动物提供觅食、栖息的环境(图13);局部保留了次生、湿生林和长势较好的乔木,适当增加具有浆果等果实的乡土乔灌木,形成丰富的林地生境,为鸟类、小型哺乳类动物创造栖居、觅食、庇护的环境;通过梳理场地原有植被,引入乡土草本植物,形成丰富的百花草地生境,吸引蜜蜂、蝴蝶等昆虫和鸟类,创造生机勃勃的动植物栖息地;此外,根据场地原有的野生植被分布状况,保留了一些次生植物群落斑块,设立了“生境岛(Habitat Islands)”,延续了场地中自然的自我更新能力,并展现了自然生态系统的演替过程,使人们体验到场地上自然和文化景观演变的独特魅力(图14)。设计者试图营造一种在淤泥输送之后,从淤泥湿地野生植物到乡土草本植物和耐湿的乔灌木,最终与周边山林融为一体的自然生态演进的整个过程。[11]

设计者充分阐释了场地中的价值,对场地自然状况进行深入研究,漂浮的栈道将人的干扰降到最低,使其不仅满足了人们游览、教育、休闲等需求,又改善了自然生态系统(图15),同时还保留、并延续了场地中自然特征(植被演替)和历史文化遗存(疏浚文化),通过梳理场地中的自然、文化价值,将设计师对场地的认知向公众展示、传播。

4.3 传递场地中自然、文化信息

江洋畈生态公园充分展现了江洋畈的基本自然状态和文化特征,通过人类对自然的有效介入,激发自然演化的能动性,使场地中的自然、文化信息呈现出持续的生命力。设计立足于杭州当代生态文化的展示,包括江洋畈历史地理变迁的展示、江洋畈疏浚文化的展示、江洋畈植物群落自然演替进程的展示、动物栖息地的构建等(图16),这些可持续的活的文化体验展现了当代杭州生态文明建设的丰硕成果。

16 场地解说系统Interpretation system for site

设计者没有将历史文化元素符号化为一种固定的景观形式,更没有急于标榜自己的文化身份或地位,而是将场地现状作为历史发展中的某一阶段,并为未来的发展提供一种演进的开放框架体系。面对这样一个文化价值极为敏感,生态系统又十分脆弱的场地,设计师秉承着节制的价值理念,将人类的干预控制在一个合理的范围。设计试图给场地中每一个景观要素以充分的尊重,提供足够的空间让它们自由诉说,讲述属于它们自己的前世今生,至于江洋畈生态公园能够给我们传递哪些自然、文化信息,则由每一位到访者自己细细体味吧!

5 回归本质的节制设计思维

社会的发展总是在不断破除旧有规则系统,并在原有机制的基础上建立起新的体系,特别是西方思想的发展更是建立在批判的价值思辨的基础之上的,似乎没有批判就没有创新。1964年,伯纳德·鲁道夫斯基(Bernard Rudofsky)在纽约现代艺术博物馆(MOMA)组织举办了题为“没有建筑师的建筑(Architecture Without Architects)”主题展览,并出版了同名著作,引起了建筑理论界极大的学术反响。[12]鲁道夫斯基以其独到的批判性思维冲破了统御我们建筑历史感知的狭隘学术园囿,讨论了作为普遍存在的朴素生存驱动下的平民建筑艺术现象。[13]展览推动了西方主流文化之外的建筑研究,极大地拓展了建筑学探索的视野。

节制设计能够赋予景观具有反思的特质和批判的价值,它是对当代景观发展的一种具有文化批判性力量的态度,是针对当时社会环境及其相关问题提出的一种智慧的解决方案。建立基于人们普遍价值观的基本话语平台真正要面对的是关于风景园林本体的研究,从风景园林场地的自然本性和文化价值属性这两个基本层面出发,对其本质内涵进行全面阐释。[14]基于场地价值再认知的批判性设计思维绝非是消极地抒发历史怀旧情节,更不是要回到过去,而是通过对场地进行节制地介入,充分挖掘自然的潜力,引导自然的力量来应对场地复杂多变的挑战。

当代社会已经步入了一个物质财富日益丰富的时期,消费文化充斥着社会发展的每一个角落。构建批判性设计思维首先要破除风格的魔咒,不应该存在所谓的主义划分,这已然成为了一个文化批判的议题。遗憾的是,大量的风景园林场地建设都竭力“征服”自然,去除场地上几乎一切自然文化特征。或许隈研吾(Kengo Kuma)的话对此提出了警示:当前中国由于经济高速发展,设计师基本都会处于一个不会缺活干的状态,这是一个非常危险的状态。这个时候,希望大家能够保持一种批判性,能够时常问一下自己,做这样的建筑真的可行吗?隈研吾被认为是站在了一种对建筑本身提出质疑的方式去思考建筑未来的建筑师,而负建筑(Defeated Architecture)正是基于这种尖锐批判而形成的思想之一。[15]基于谦卑姿态下的“负”景观正是蕴含了这样一种惊人力量,它是一种指向原初的美,一种毫无雕琢而自然流露出来的质朴的美,与过度设计所形成的矫揉造作式的符号化审美具有本质的区别。节制本身就是一种文化价值观的批判性呈现,它体现出设计者在应对当前复杂的场地环境和焦虑的社会现实时多了一份淡定与从容。

注释:

①有学者认为路斯之所以提出这一论断,主要原因在于那个时期高贵的维也纳人在经济上居然落后于粗俗的英国人,并将其视为一种文化犯罪。

②参考阿道夫·路斯(Adolf Loos)于1910年发表的批判性文章《建筑学》中的一段话。K.弗兰普敦著,张钦楠译.现代建筑:一部批判的历史[M].北京:生活读书新知三联书店,2004.

③西湖作为自然物质形态的泻湖,是依赖一千多年经过人们不断疏浚、治理才形成今日的西湖美景和历史悠久的西湖文化。历史上西湖疏浚的淤泥大都堆积在湖中或湖的周围,白堤、苏堤、杨公堤和湖中三岛都是淤泥堆积而形成的著名景点。而20世纪80年代的太子湾公园,2000年的西湖西进和2009年的江洋畈生态公园与历史上的淤泥疏浚事件的本质是一样的,都体现了西湖疏浚的历史和文化。

④图片来源:图1-2引自http://www.asla.org/2011awards /022.html; 图 3-6:http://www.asla.org/2009awards/330. html; 图 7-9:http://www.archiprix.org/2013/index.php? project=2352;图10,11,14:笔者在北京多义景观规划设计事务所跟随导师参与的项目图纸和照片;图12:陈文锦.发现西湖——论西湖的世界遗产价值[M].杭州:浙江古籍出版社,2007.p51;图13,15-16:作者拍摄

[1] Newton N. Design on the Land [M].Mass: Belknap Press, 1971

[2] Adolf Loos, translated by Michael Mitchell. “Ornament and Education(1924)”, in Ornament and Crime: Selected Essays.selected and introduced by Adolf and Daniel Opel [M]. Ariadne Press(CA), 1997.

[3]张永和.坠入空间——寻找不可画建筑[J].建筑师, 2003(10):16,17.

ZhangY.-H., Fall into the Space: Search for the nonpicturesque Architecture[J].The Architect, 2003(10):16,17. [4]李小龙译注.墨子[M].北京:中华书局,2007

Li X.-L., Mozi[M].Beijing: Zhonghua BookCompany, 2007

[5]老聃著,黄瑞云校注.老子本源[M].北京:人民文学出版社,1995

Lao Lan, annotation by Huang D.-Y., Lao Zi [M].Beijing: People's Literature Publishing House, 1995

[6] 童寯.造园史纲[M].北京:中国建筑工业出版社,1983

Tong Jun, History of Gardening[M].Beijing: China Architecture & Building Press, 1983

[7]阿摩斯·拉普卜特著,黄兰谷译.建成环境的意义——非言语表达方法[M].北京:中国建筑工业出版社,2003

Amos Rapoport, translated by Huang L.-G.,The Meaning of the Building Environment:A Nonverbal Communication Approach[M].Beijing: China Architecture & Building Press, 2003

[8] 阮庆岳.弱建筑——从《道德经》看台湾当代建筑[M].台北:田园城市出版社,2006

Ruan Q.-Y., Modest Architecture:Research onTaiwan 's Contemporary Architecturefrom Tao Te Ching[M].Taibei: Garden City Press, 2006

[9]董哲仁.莱茵河——治理保护与国际合作[M].郑州:黄河水利出版社,2005

Dong Z.-R., The Rhine:Governance Protection and International Cooperation[M].Zhengzhou: the Yellow River Water Conservancy Press, 2005

[10]陈文锦.发现西湖——论西湖的世界遗产价值[M].杭州:浙江古籍出版社,2007

Chen W.-J., Discovery of West Lake: on the Value of World Heritage in West Lake[M].Hangzhou:Zhejiang Ancient Books Publishing House, 2007

[11]林箐,王向荣.风景园林与文化[J].中国园林,2009(01):19-23 Lin Qing, WangX.-R.,Landscape Architecture and Culture[J].Chinese Landscape Architecture, 2009(01):19-23 [12]伯纳德·鲁道夫斯基著,高军译.没有建筑师的建筑——简明非正统建筑导论[M].天津:天津大学出版社,2011

Bernard Rudofsky, translated by Gao Jun, Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture[M].Tianjin:Tianjin University Press, 2011

[13]K.弗兰普敦著,张钦楠译.现代建筑:一部批判的历史[M].北京:生活读书新知三联书店,2004

Kenneth Frampton, translated byZhangQ.-N., Modern Architecture: A Critical History[M].Beijing:SDX Joint PublishingCompany, 2004

[14] 王向荣,林箐.现代景观的价值取向[J].中国园林, 2003(01):4-11

Wang X.-R.,Lin Qing, Tendency of Values of Modern Landscape Architecture [J].Chinese Landscape Architecture, 2003(01):4-11

[15] 隈研吾著,计丽屏译.负建筑[M].济南:山东人民出版社,2008

Kengo Kuma, translated by Ji L.-P.,Defeated Architecture [M].Jinan: Shandong Pepole Press, 2008

The Cognition of Site Values in Landscape Architecture from the Perspective of ModestThinking

LI Li BAI Ying

In the context of over design, this paper focuses on the site cognition and site design. The paper attempts to abandon the discussion about landscape forms or design style, but explores the essential cognition and abstinence design thinking for contemporary landscape from the nature of nature and cultural property, with the view of values cognition. After analyzing the social phenomenon of the site cognitionin recent landscape practices, it proposed the potential value in landscape site design. Meanwhile, the succession of nature and culture values in the landscape site were in charged with the programs.

Site Cognition; Site Values; Modest Design; Design Operation

TU986

A

1673-1530(2016)10-0038-11

10.14085/j.fjyl.2016.10.0038.11

2016-07-13

国家自然科学青年基金项目(51408025):风景园林场地设计的智能化管控及其应用研究;国家水体污染控制与治理科技重大专项课题(2010ZX07320-002):城市道路与开放空间低影响开发雨水系统研究与示范;北京建筑大学校特别委托基金项目(00331616035)

李利/1986年生/男/北京林业大学城市规划与设计博士/北京建筑大学建筑与城市规划学院讲师/硕士生导师/住房和城乡建设部村镇建设司乡村规划研究中心乡村土地与景观研究所所长/研究方向:风景园林规划与设计(北京100044)

LI Li, who was born in 1986, received his Ph.D. degree from Beijing Forestry University. He is a lecturer and Master Supervisor in College of Architecture and Urban Planning, Beijing University of Civil Engineering and Architecture. Also he works for the National Research Center for RuralPlanning and Development, Ministry of Housing and Urban-Rural Development. His research focuses on landscape planning and design. (Beijing100044)

邮箱(Corresponding authorEmail):lili@bucea. edu.cn

白颖/1992年生/女/北京建筑大学建筑与城市规划学院硕士生/研究方向:风景园林规划与设计(北京100044)

BAI Ying, who was born in 1992, is a master student of landscape architecture in College of Architecture and Urban Planning, Beijing University of Civil Engineering and Architecture. Her research focuses on landscape planning and design. (Beijing 100044)

修回日期:2016-10-11