在药物抗癌的征途上(中)

2016-05-10王震元

王震元

机遇的“偏爱”

1952年的一天,加拿大多伦多市的一位医学博士诺布尔收到了牙买加一位患者的来信,随信装有一种亚热带植物长春花的叶子。据说当地人把叶子泡水喝后,可以降低血糖。作为内分泌科的医生,诺布尔还了解到在南非、菲律宾、印度和澳大利亚等国,当地人都会把长春花作为治疗糖尿病的传统药物,但实际疗效如何却无文献的记载,诺布尔决定进行一番探究。

几年前,在与班廷一起发现胰岛素过程中作出重大贡献的贝斯特,需要聘用一位助手。诺布尔采取掷硬币正反面的方式,赢了他的弟弟,成了贝斯特的助手。之后他利用贝斯特实验室完善的设备,将长春花的提取物,分别给健康的兔子和患糖尿病的老鼠服用,结果并未发现有降糖作用。为了强化药效,诺布尔又在老鼠的胃腔中,注射了很浓的水化提取物。结果出乎意料,用他自己的话说:“它们只存活了5天,随后都死于多发性脓肿。”这是一种严重的细菌感染,因为“某种抵抗感染的自然屏障被抑制了”。这一意外发现引起了诺布尔的高度关注。这表明很可能是老鼠骨髓的造血功能受到抑制,导致白细胞减少。

于是,诺布尔在温室中种植长春花,并与他的同事们一起从叶子中提取了一种新的纯结晶形式的生物碱。动物实验结果不但验证了之前的发现,而且还发现它能使动物被移植的肿瘤缩小。他们将这种生物碱命名为长春碱。

1958年,诺布尔在纽约科学院召开的一次会议上,做了《偶然观察在化疗中作用:长春花》的报告。显然,由于会议的组织者对这样“直白”的题目感到不悦,论文被安排在午夜宣读。即便这样,这篇论文还是引起了寥若晨星的听众中一位学者的兴趣,他就是美国礼来制药公司的斯沃伯达。这位药学家立即与诺布尔进行了富有成果的合作,并于1961年分离出一种化学结构基本相同的物质——长春新碱。研究表明,这种药物能通过抑制细胞中微管蛋白的聚合来干扰有丝分裂中期纺锤体的形成,从而阻止癌细胞的再生。迄今长春新碱仍是医治儿童急性淋巴细胞白血病的首选药物。

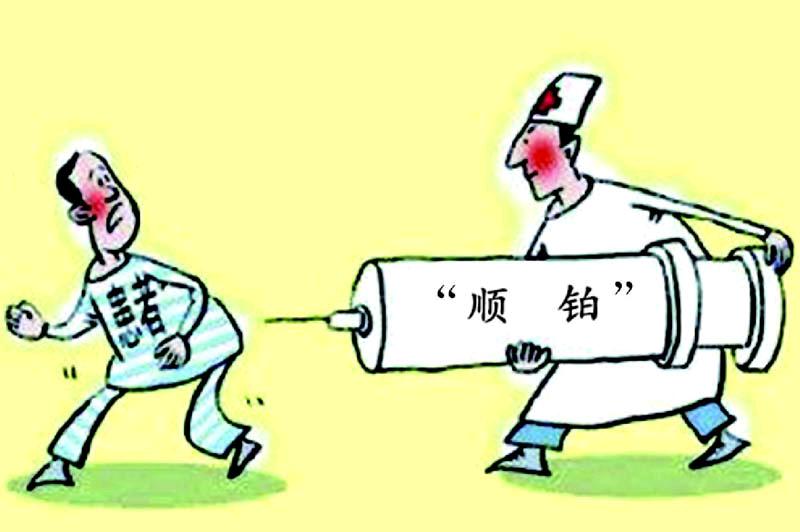

诺布尔的成功,又一次证实了巴斯德的名言:机遇偏爱有准备的头脑。无独有偶,20世纪60年代中期,美国密歇根州立大学生物学家罗森伯格,设计了一种简单的直观方法:把大肠杆菌放置于玻璃箱的营养液中,以观察电流对细菌生长的影响。他选用具有化学惰性的铂做电极。一开始,溶液由于细菌迅速繁殖而混浊,但通电2小时后又变得清澈透明了。这个实验结果可以重复。罗森伯格通过显微镜观察,很自然地推断为电流制止了这种大肠杆菌细胞的分裂。但经他进一步的分析,却发现是作为电极材料的铂与溶液中的氯离子和氨形成的一种络合物——“顺铂”起了关键作用。这个偶然的发现,使罗森伯格相信“顺铂”有可能制止癌细胞继续分裂。随后的动物实验果然证实了罗森伯格的这一推断。于是,“顺铂”于1978年正式进入抗癌药物行列。研究还表明,“顺铂”中的铂可与DNA分子中鸟嘌呤小环上的氮原子相结合,从而影响DNA的复制,它对睾丸癌的治愈率接近100%。著名自行车运动员兰斯·阿姆斯特朗于1996年罹患睾丸癌,发现时已是晚期,并向肺部和脑部转移,但接受“顺铂”治疗后,他仍连续七次夺得了环法自行车赛的冠军。

但是,人们遗憾地看到,半个多世纪以来,从氮芥开始,包括甲氨喋呤、6-巯基嘌呤、长春新碱、“顺铂”在内,尽管发明的抗癌药物已有近百种之多,却都是通过非特异性地阻断细胞分裂,使癌细胞死亡的,如此一来,在杀死癌细胞的同时,也破坏了人体正常细胞的生长代谢,通俗地说就是“好坏不分”。因此,随着分子生物学的发展,科学家开始研发高选择性针对癌细胞的新药。

“小”染色体闯“大祸”

早在20世纪初,德国医生博韦里就曾预言,癌症是由于细胞中染色体异常引起的。但局限于当时的技术条件,人们无法证实这个推断。1956年,美国宾夕法尼亚大学肿瘤研究所的诺埃尔,在研究慢性粒细胞性白血病(简称CML)时,发现癌细胞染色体数目多于正常组织,随即请他的同事亨格福德共同研究这种反常现象。1960年,他们证实在CML癌细胞内存在有一条小染色体。为了纪念研究所所在的城市,他们将其命名为“费城染色体”。相关论文发表在当年的《科学》杂志上,标志着世界上首次确认了肿瘤与染色体变异有关。这在医学界引起了巨大反响,后来更被著名的《自然》杂志高度评价为100多年来(1889-2001年)里程碑式的论文之一。但当时人们仍不清楚这究竟是癌变的结果,还是癌变的原因,在相当长的时间内,相关研究工作停滞不前。

1973年,随着新的染色体研究技术的发展,芝加哥大学的罗利发现22号染色体缺失的长度,刚好等于9号染色体多出来的长度。于是,他推断“费城染色体”应该就是这两部分易位的结果。相关论文虽然以通讯的方式在《自然》杂志上发表了,但是他其实仍不清楚其具体功能。

到了20世纪80年代,又经多位科学家研究,终于发现9号染色体长臂34区上的一段基因(命名为ABL)易位到了22号染色体长臂11区的一段基因(命名为BCR)上,重新组合成了一段新基因(命名为BCR-ABL基因),据此可合成一种BCR-ABL蛋白。该蛋白属于异常的酪氨酸激酶,酪氨酸激酶在人体内约有150种之多,正常时它们在细胞内制造磷酸根,以激活下游信息蛋白。这类酶在控制细胞生长和分裂方面扮演着关键角色,当某种异常酪氨酸激酶出现持久活性时,就会使某种细胞的生长和分裂处于失控状态。而BCR-ABL蛋白作为特异的酪氨酸激酶,正好促使成熟粒细胞无限增生,最终导致了CML症。至此,历时31年之久,“费城染色体”引发CML的机理才被基本阐明。但9号和22号染色体,为何会在CML患者的细胞内易位,迄今仍然是一个谜。

CML发病机理的阐明,引发了瑞士一位医学博士麦脱的兴趣。1983年,他成立实验室,有的放矢地研发相关药物。他从收集到的资料上获悉,有一种星状孢子素的天然物质,对各类激酶都能发挥抑制作用。于是,1985年,他邀请在法国结识的友人莱登担任实验室癌症研究小组主任,主持对酪氨酸激酶的研究。

在此之前的1984年,年仅29岁的肿瘤科医生德鲁克对当时刚兴起的分子生物学和基因理论深感兴趣,他预测一种新的药物治疗肿瘤模式即将诞生,便选择到美国哈佛医学院法伯肿瘤研究所进行深造。1988年,莱登和德鲁克有缘在一次学术会议上相遇,很快成为知己。他们把引发CML的BCR-ABL蛋白视为“共同的敌人”,一个研究型临床肿瘤医生与一个药物学家的历史性合作从此揭开序幕。

1990年,化学家辛莫门也加入了莱登团队,负责设计合成数以百计的化合物,并由生物学家勃登科负责筛选和验证它们的活性。他们发现BCR-ABL蛋白结构就像一个“囊袋”,里面含有一种“腺苷三磷酸”的化学物质。显然,只要用一种抑制剂塞住“囊袋 ”口,该蛋白就无法发挥致癌作用。但这种物质又在哪里呢?

“格列卫”问世前后

辛莫门和勃登科认为,这种抑制剂在塞住BCR-ABL蛋白“囊袋”口的同时,还必须不能伤害正常的酪氨酸激酶蛋白才行,于是他们继续并肩作战。1993年,他们的探索终于有了重大突破:编号为STI-571的化合物能够明显减缓癌细胞蛋白磷酸化过程,有效抑制BCR-ABL酪氨酸激酶的致癌行为。同年8月,瑞士方面将4种最有效的化合物交给美国医生德鲁克,请他做进一步的临床试验,其中就包括STI-571。德鲁克首先利用实验室中的CML模型,进行了系统的细胞和整体动物实验。结果发现,STI-571在不伤害正常细胞的前提下杀死了CML癌细胞。于是,德鲁克于1994年2月发表实验报告,并准备于次年将STI-571作为最佳候选药物进行I期临床试验。然而好事多磨,相当一部分医学界权威人士却对他的研究成果持怀疑态度。他们认为STI-571在抑制BCR-ABL蛋白的同时,很可能会对人体其他生理性酪氨酸激酶也进行干扰,从而产生严重的副作用。STI-571面临夭折的命运。经过德鲁克耐心细致的解释,瑞士诺华制药公司高层终于同意于1998年6月22日正式开始临床试验。试验结果显示,83例干扰素治疗失败的CML患者,不但病情都有不同程度的好转,而且其中绝大多数人对药物的耐受性良好。2001年,试验报告发表后,美国洛克菲勒大学的库伦教授进一步阐明了STI-571抑制BCR-ABL蛋白的生物机制。鉴于STI-571的确切疗效,对新药研发一贯持谨慎态度的美国食品药品监督管理局罕见地在STI-571尚未进行III期临床试验的情况下,就于2001年5月10日以“绿色通道”方式正式批准STI-571快速直接地进入CML的一线治疗。STI-571的注册药名为伊马替尼,商品名为格列卫。

对“格列卫”用于CML治疗的5年随访结果表明,其疗效远远好于干扰素加阿糖胞苷的传统方案。但是,时隔不久,“耐药性”的困扰又卷土重来。美国的索耶教授进行了深入研究后发现,原来丧失疗效的原因是由于BCR-ABL蛋白自身基因位点的突变,使其产生的蛋白空间构象也发生相应变化,致使“格列卫”无法再塞住其“囊袋”口。于是,索耶着力研发能够把突变与未突变的BCR-ABL这两种蛋白“一网打尽”的新药。功夫不负有心人,2006年,索耶的新药“达沙替尼”被美国食品药品监督管理局正式批准上市。

2009年,德鲁克、莱登和索耶由于开拓了药物抗癌的新时代,同时被授予权威性仅次于诺贝尔奖的美国拉斯克临床医学研究奖。饮水思源,发现“费城染色体”的诺埃尔和罗利更是功不可没,他们当之无愧地早在1998年就获此殊荣。

那么此时,中国的同行们又在做些什么呢?

(未完待续)