轨道交通站点协同开发的居住空间研究

——南京市轨道交通站点沿线居住空间调查分析

2016-05-06马归民严建伟

马归民 ,严建伟,彭 弘

(1.河南城建学院 建筑与城市规划学院,河南 平顶山 467036;2.天津大学 建筑学院,天津 300100)

轨道交通站点协同开发的居住空间研究

——南京市轨道交通站点沿线居住空间调查分析

马归民1,2,严建伟2,彭弘2

(1.河南城建学院 建筑与城市规划学院,河南 平顶山 467036;2.天津大学 建筑学院,天津 300100)

摘要:轨道交通站点对周边的城市空间更新或开发起到了推动作用,而居住空间是城市空间的重要组成部分。以南京市为调研对象,从居住空间特性和居民特性两个层面,探析轨道交通站点协同开发模式下站点沿线居住空间的优化策略。

关键词:轨道交通;协同开发;居住空间

轨道交通由于运量大、速度快、通行效率高的特点,在引导城市的空间结构变化发展,提升沿线土地可达性的同时,在很大程度上也影响着居住空间的分布形态。作为城市空间中重要地域的空间形式,如何更好地实现轨道交通对居住空间的引导作用,从而促进城市的可持续发展,已成为一个重要的研究课题。

1南京市轨道交通沿线居住空间现状

(1)沿主要轨道线路的居住空间呈带状发展特征。

轨道交通一号线的沿线和二号线部分区域已形成了一定居住密度的等值线中心,包括迈皋桥周边的地区、玄武湖的西南部地区、莫愁湖周边地区等,所以通过轨道交通这种快速的交通走廊引导城市的居住空间形态呈带状发展的作用非常明显。

(2)居住空间呈圈层结构。

南京市的居住空间呈明显的四圈层结构。第一圈层是南京市中心城区的核心区域,内部的公共配套设施建设完善,商业网点密集;第二圈层是南京市主城区的外围区,其居住人口集聚力相对于第一圈层有所下降;第三圈层相对于主城区来讲房价低、有更宽裕的居住空间,轨道交通大大增强了这部分区域的可达性,有越来越多的人选择在此购房;第四圈层是城市远期发展的建设地区,现多以农业为主,居住空间大都集中在镇区建成区。

2研究对象的确定

2.1轨道交通站点的选择

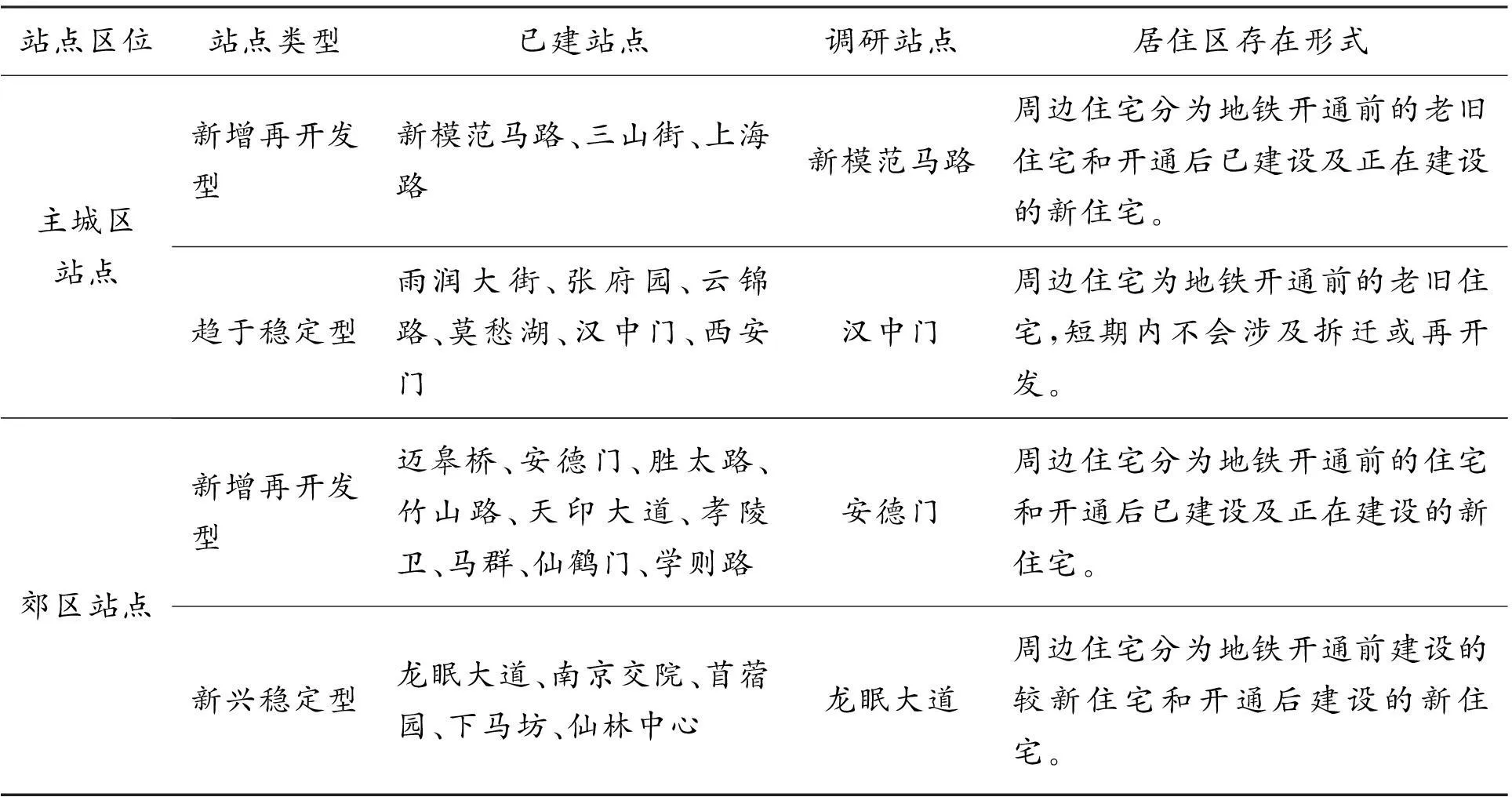

以南京轨道交通1号线和2号线为重点研究对象,采用分线路、分地区的方法, 根据轨道交通站点周边的用地类别和其在城市中的功能,对站点进行分类,并选择其中4个有代表性的站点类型进行调研(见表1)。

表1 案例站点特点比较

2.2轨道交通站点合理影响区的确定

由于轨道交通站点的圈层效应,综合考虑步行合理影响范围和郊区居民的多种出行方式,把调研范围设定为以站点为圆心,主城区600 m、郊区1 km为半径的区域。

3站点沿线居住空间分析

3.1空间特性

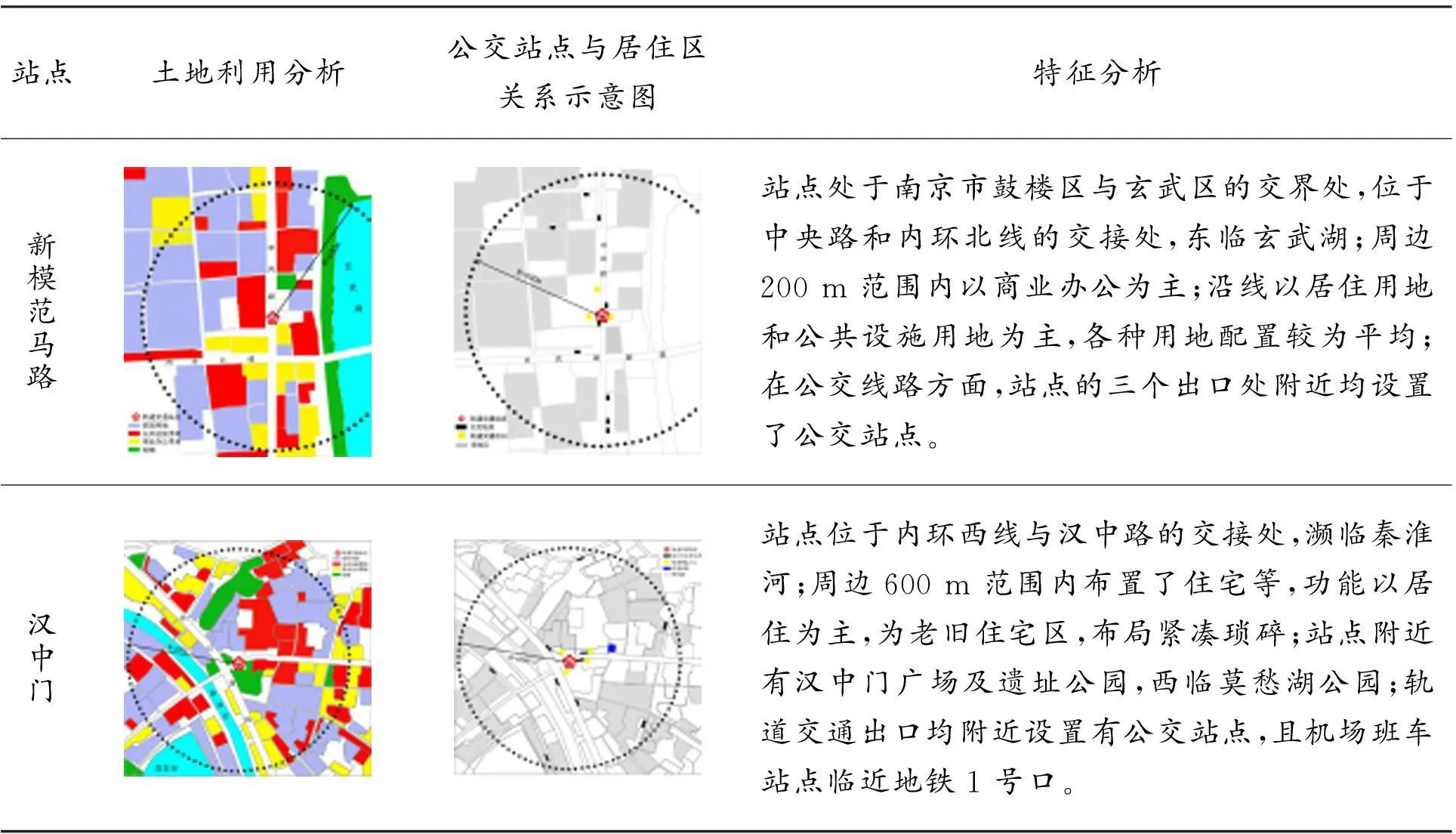

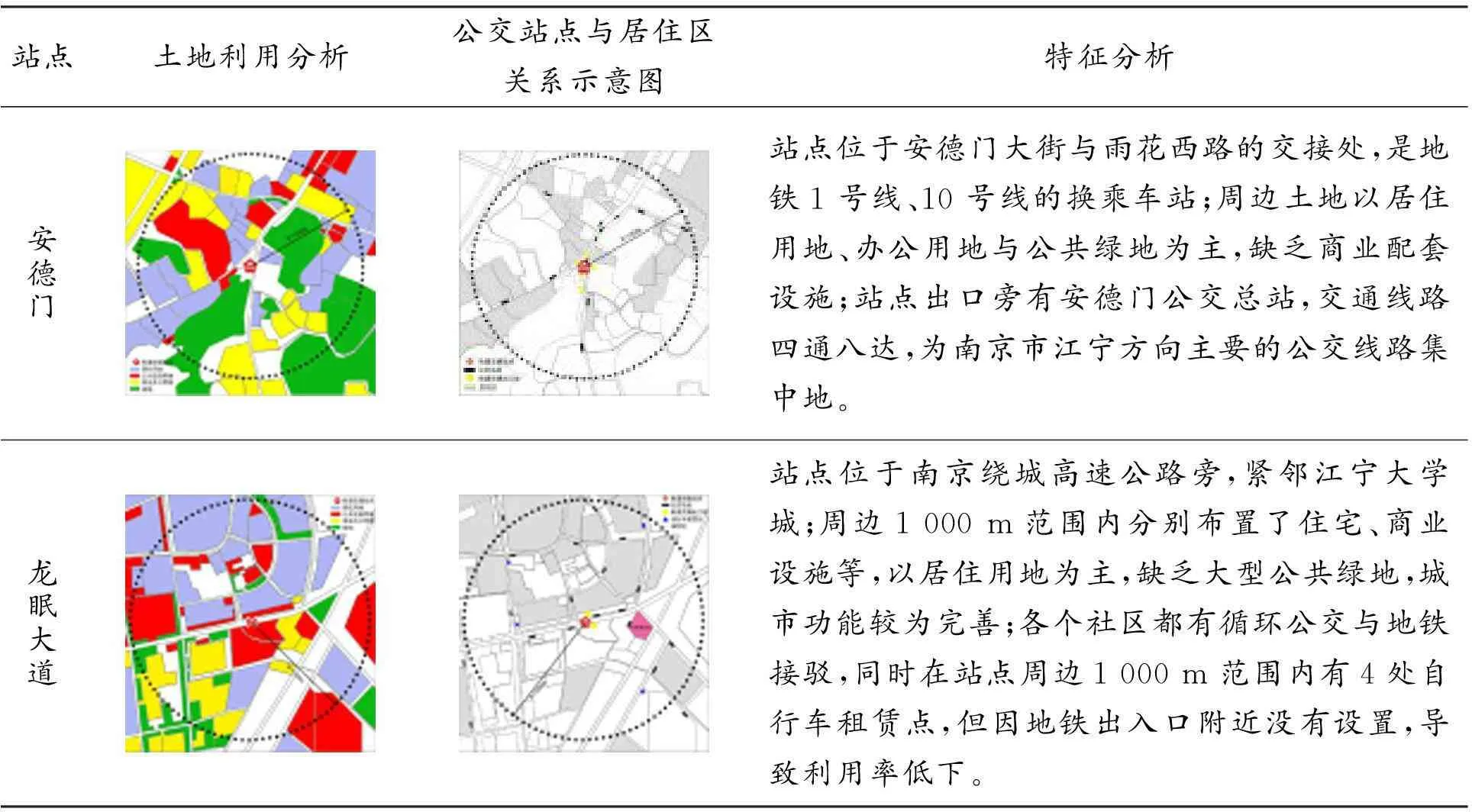

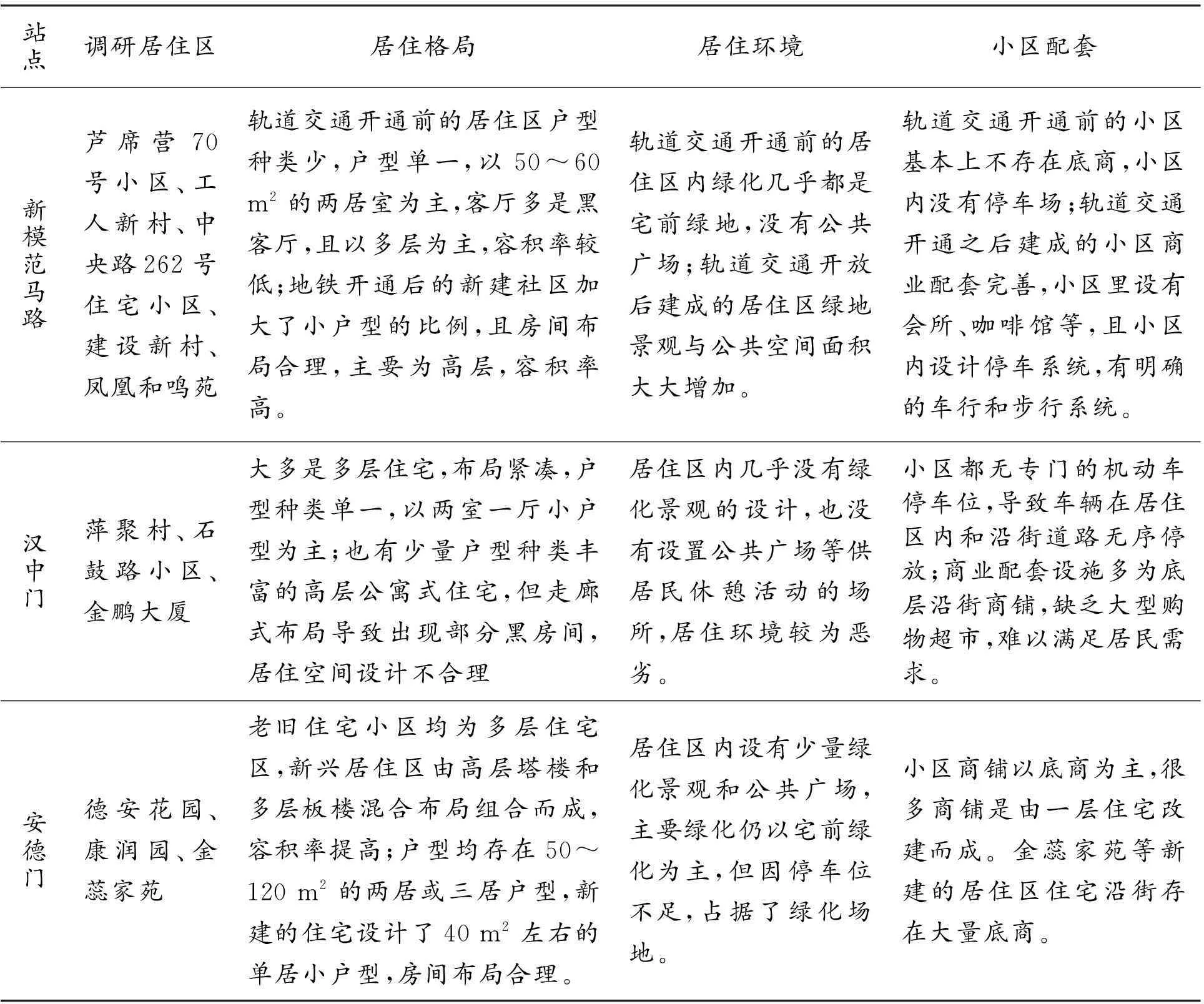

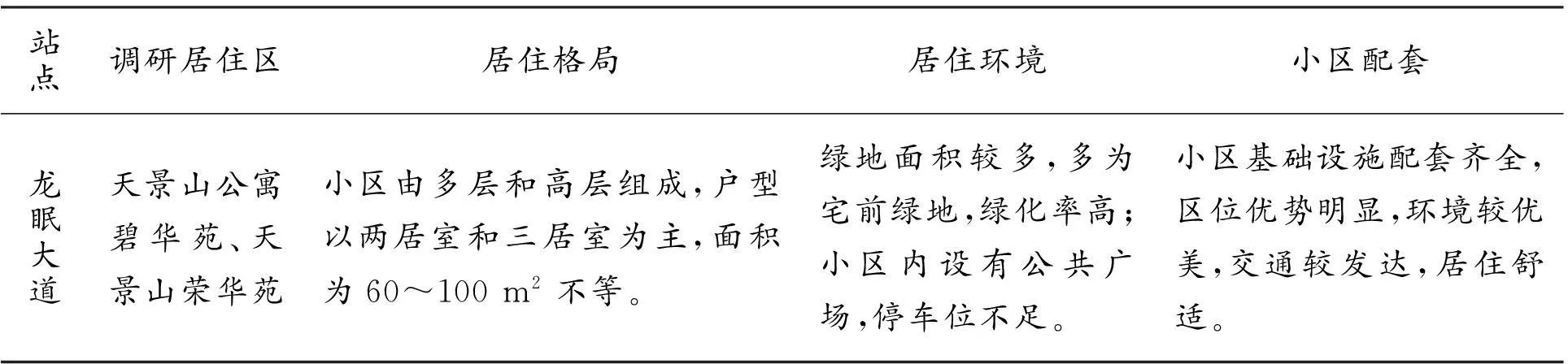

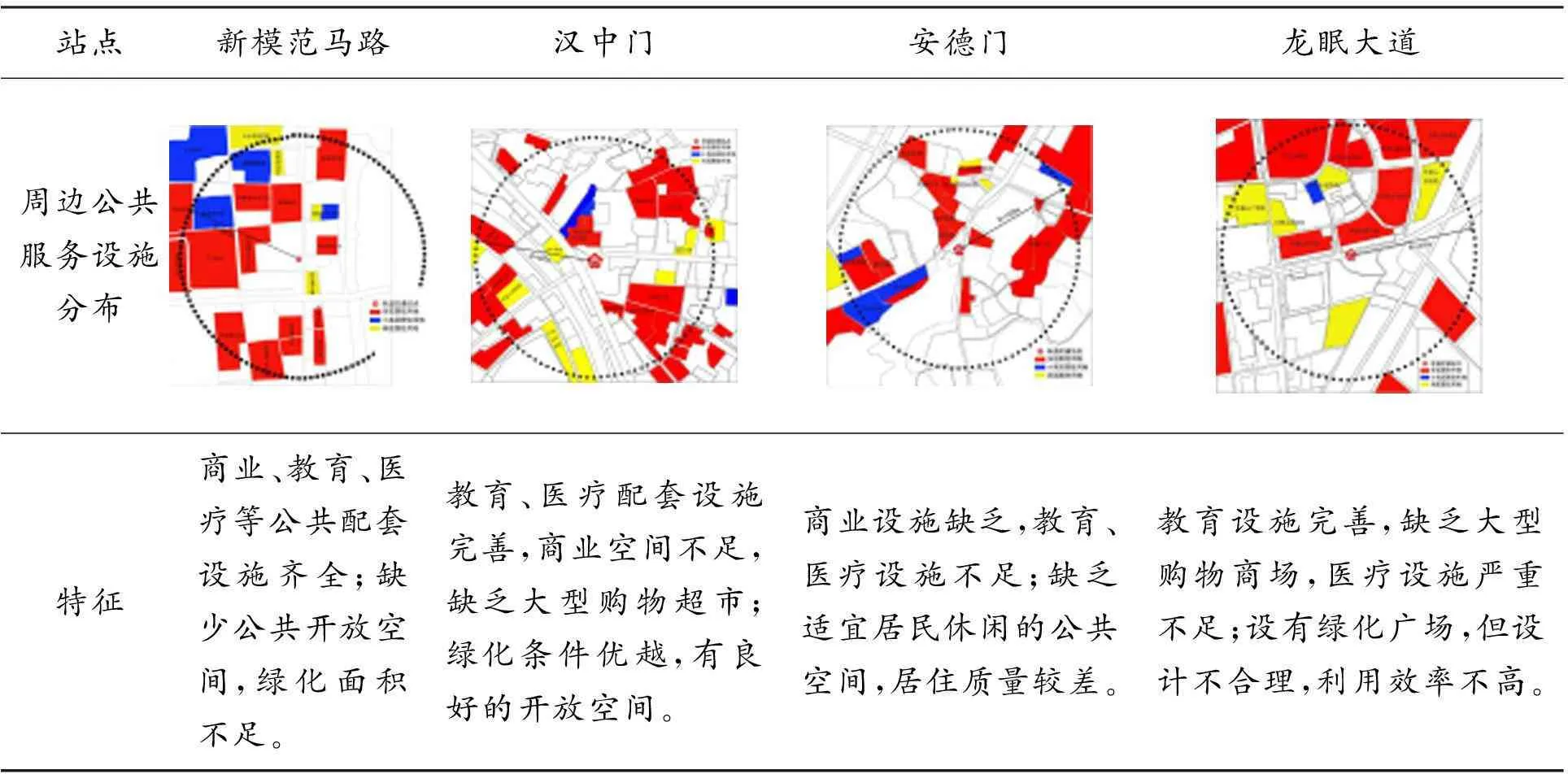

本文分别对居住区位、居住环境及居住质量进行了分析,分析结果如表2~表4所示。

表2 案例站点居住空间的居住区位分析

续表

表3 案例站点居住空间的居住环境分析

续表

表4 案例站点居住空间的居住质量分析

3.2居民特性

本文对分别位于中心城区和郊区的新增再开发型及趋于稳定型的4种类型的站点一共发放360 份问卷,有效回收320份,有效率89%。调研问卷内容由3部分组成,分别是乘坐地铁居民的背景信息、居民的出行特征以及使用地铁轨道交通的居民对其所在居住区的满意度。

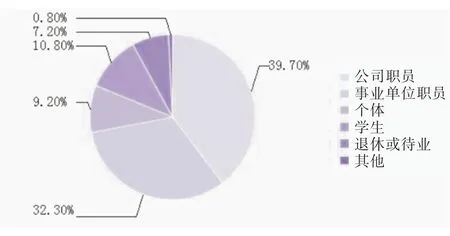

3.2.1居民背景

(1)职业构成。

从职业构成分析数据(见图1)可以看出目前乘坐地铁的人群多是都市上班族,是一群年轻、消费积极的人群。这跟南京地铁实现了现代化的建设有关,地铁站内提供很多服务,乘客可以存取款、使用免费wifi 上网、看多媒体电视,在早班高峰期地铁站内还有专门工作人员给乘客发放晨报,这些良好舒适的乘车环境吸引着文化层次较高和更愿意接受新鲜事物的学生和上班族。

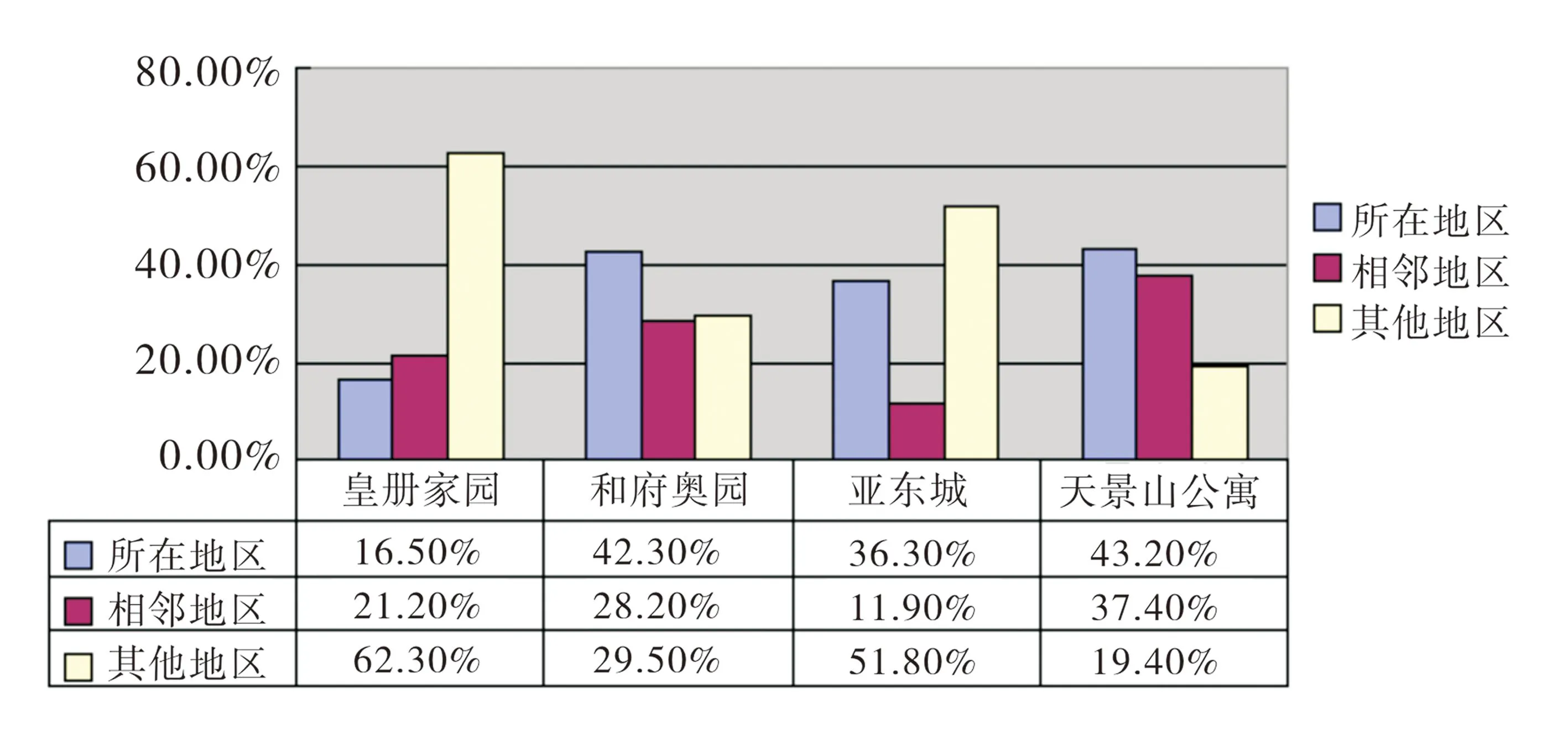

(2)工作地点构成。

对于居民上班地点的调查主要集中在几个大型的居住区——皇册家园、和府奥园、亚东城和天景山公寓。通过调研了解到南京轨道交通沿线几个大型居住区的职住分离情况。工作地点分为所在地区、相邻地区和其它地区三类。皇册家园和亚东城社区内的居民在本地区域就业的比例较低,职住分离情况严重。而天景山公寓居民在所在地区工作的比例较高,达到43.2%,反映出其办公用地所占比例高,产业结构相对完善(见图2)。

3.2.2居民出行特征

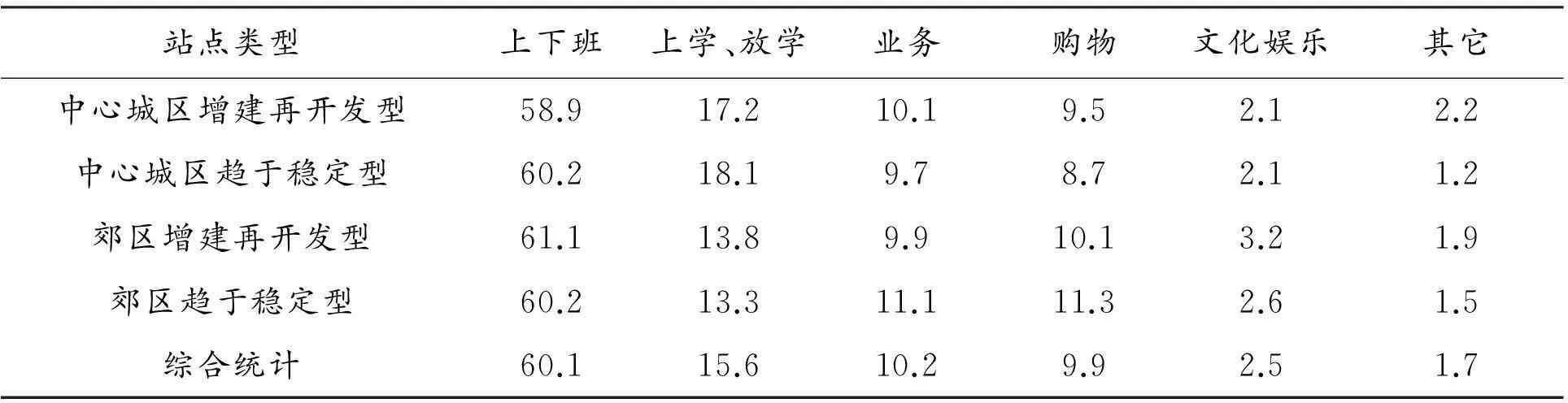

(1)乘地铁居民出行目的。

由表5可以看出各种类型内不同乘客的出行目的差异较大,总体来讲出行目的以上下班为主,非上下班时段的出行较少,轨道交通线路不是很拥挤,舒适性也较好。

图1 案例站点居住空间的居民职业构成分析

图2 案例站点居住空间的居民工作地点构成分析

%

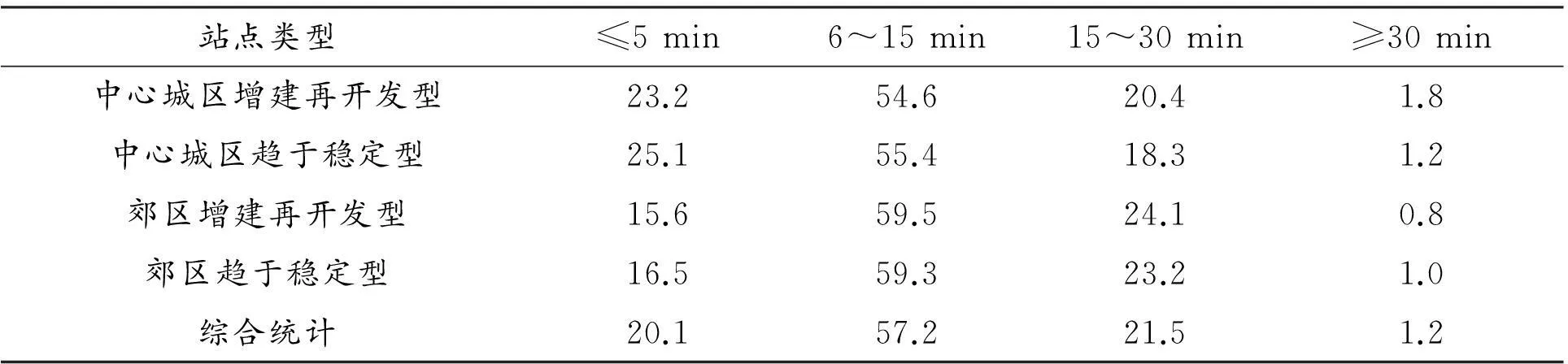

(2)居民出行到地铁站时间。

通过对南京市4种不同类型站点周边乘地铁出行的居民到地铁站的时间统计分析,可以得出:小于等于5 min就可以到达地铁站的人群以中心城区趋于稳定型和中心城区增建再开发型所占比例为最高;6~15 min到达地铁站的居民在4种不同类型站点中的比例没有太大差异,都约占到50%左右;15~30 min较长时间出行才能到达地铁站的人群中,郊区趋于新增再开发型站点所占比例明显高于其它3类站点,其主要原因是郊区新增再开发型站点位于城市外围,公共交通密度要远小于中心城区区域和郊区趋于稳定型的站点区域,并且新建社区往往是大型居住区,封闭性强,居民到地铁站出行时间相对较长(见表6)。

表6 案例站点居住空间的乘地铁居民出行到地铁站时间分析 %

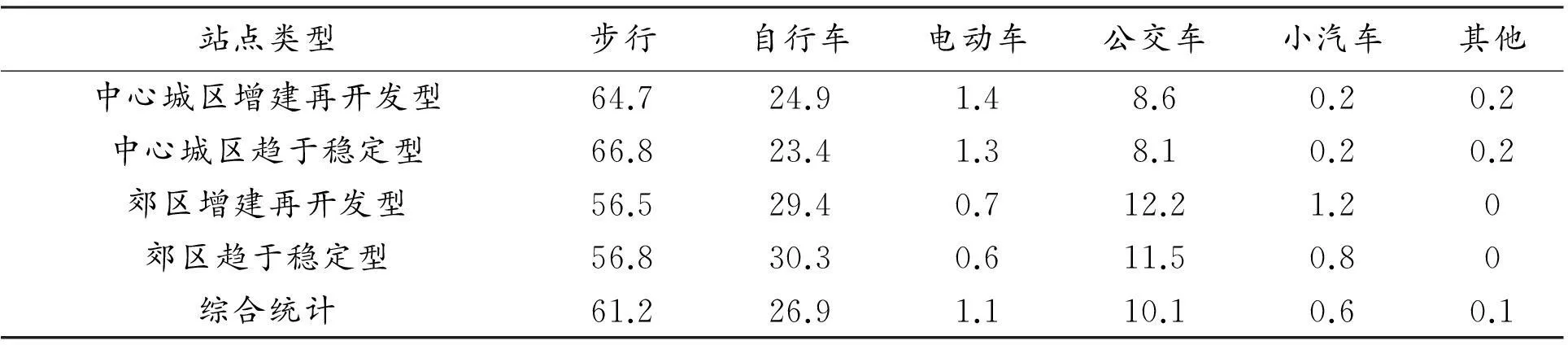

(3)居民出行到地铁站的交通方式。

综合总体情况和不同类型站点周边居民到达地铁站的出行方式,发现大体上没有显著差别,以步行和自行车出行方式的居民远多于以其它方式到达站点的居民,这说明了轨道交通吸引了大多数不以公共交通工具出行的居民出行(见表7)。

表7 案例站点居住空间的乘地铁居民出行到地铁站的交通方式分析 %

3.2.3居民对居住区的满意度

居住社会环境的调查主要包括邻里关系、居住区周边环境卫生、居住区物业管理情况等3个方面。

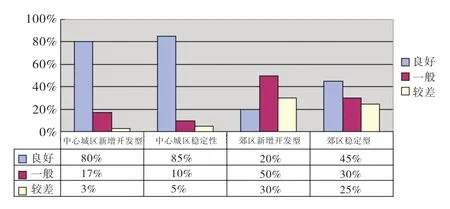

(1)对站点周边居住区的邻里关系进行评价(见图3)。

良好表示小区居民互动较多;一般表示见面打招呼;较差表示相互接触较少甚至不认识。从图3中可以看出中心城区站点与郊区站点之间存在差异显著,在对中心城区站点周边居民进行调查时,发现由于大部分老旧居住区是单位住房,大多居民是同一公司的退休职员,所以邻里关系融洽,互不认识的居民占的比例较少。而在郊区站点,除了拆迁安置房,大都是轨道交通开通后建设的新社区,由于环境好、交通便捷,所以大多数购房者会选择在郊区站点周边购房,这里的邻里关系一般。

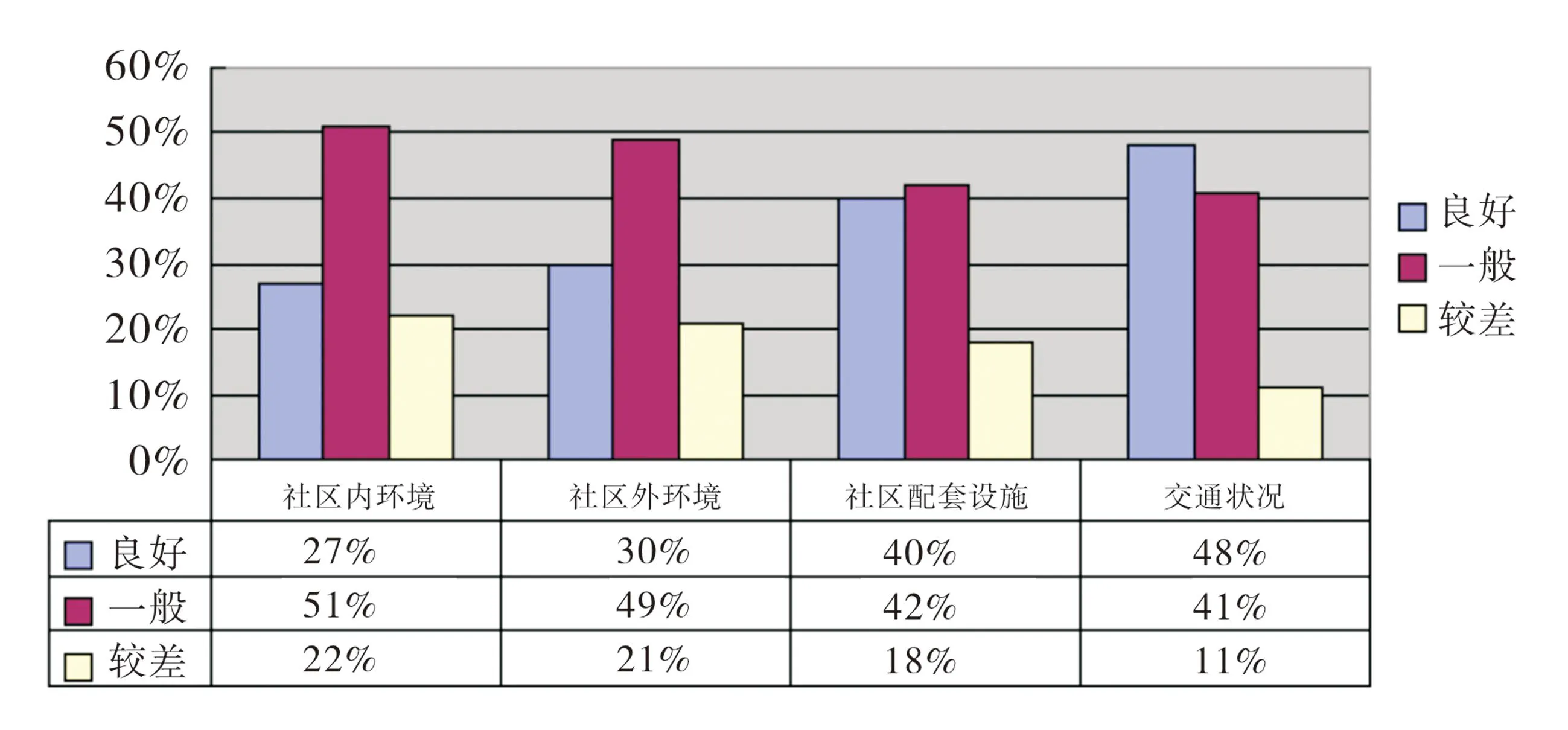

(2)对站点周边居住区内的社区环境满意程度进行评价(见图4)。

由图4可知,对于中心城区站点的周边社区的环境满意度明显低于郊区站点,而对于社区外环境和生活配套设施来讲,对郊区站点的满意程度要高于中心城区站点。

图3 居民对站点周边居住内的邻里关系评价分析

图4 居民对站点周边居住区内的社区环境满意程度分析

(3)居民认为必须改善的居住条件因素。

出现上述情况的原因有多种,这能反映出目前南京市稳定型站点周边的居住条件比新增再开发型站点周边的居住条件要好许多。居民认为必须改善的居住条件因素分析如表8所示。

表8 居民认为必须改善的居住条件因素分析

注:A.商业设施;B.教育设施;C.医疗设施;D.文化娱乐设施;E.市政设施;F.社区内卫生条件;G.社区外卫生条件;H.绿地公园;I.广场;J.停车场。

4结论

4.1当前南京轨道交通沿线居住区存在的问题

(1)交通接驳不便。

交通接驳的不便之处表现在居住区与轨道交通站点的接驳方式不够便捷。中心城区站点的周边交通条件复杂,公交线路较多,但都集中在主干道上,片区内部没有社区公交,步行距离较远,缺乏自行车、电动车等停车设施,机动车停车位也较少,多为临街停放;而郊区站点公交车的发车时间间隔长,数量又有限,线路多集中在主干道上,有社区公交但是社区公交转乘少,地面高架轨道线路对片区两侧的分割较为严重,站点旁的快速路对片区阻隔较大,缺乏联系。

(2)开放空间环境较差。

南京轨道沿线的公共空间缺失或是没有得到充分的利用,并且社区内部的绿化空间仅仅是服务于本小区,没有体现出公共性。在中心城区,几乎没有站前广场,而且站点周边空间多与临街人行道混用;而郊区站点的居住环境,相对于市区仍有差距,如安德门地铁站旁有菊花台公园,但是由于无人管理导致绿地资源的浪费。又如龙眠大道站点的周围缺乏公共绿地,环境较差,使得郊区居住环境失去有效吸引力。

(3)居住格局不合理。

南京轨道交通沿线居住区都以封闭式为主,中心城区居住区住房老旧,大多为单位集体建房。传统居住社区结构明显,小区布局拥挤,居住环境较差;郊区站点住区开发规模较大,站点周边的新开发区域用地宽阔,老旧区域待置换,布局较为混乱,居民出行距离过长,此居住格局并不能满足生活多样性,没有以人为本,减少了人与人之间的交流,会影响一个城市的整体性,同时不变的行列式布局形态会导致均质的景观绿化和呆板的居住空间,阻碍城市形态更新。

(4)公共配套设施不完善。

对于轨道交通沿线的居民来讲,应该能够方便地使用和享受公共设施带来的便利,但是由于居住区公共配套设施不完善,加上中心城区基础设施的过度集中,给居民购物、上班等造成较大不便。中心城区居住区的配套服务设施一般分布离站点比较远,而且数量分布不均匀、设施较为陈旧;郊区站点周围的居住区形态多为封闭性,配套服务设施相互联系不足,虽然有集中配置点,但部分地区的公共配套设施尚未配建。

4.2几点建议

应对轨道交通沿线的居住空间进行合理规划,将轨道交通的引导优势发挥到最大程度,实现城市的可持续发展。首先,轨道交通沿线居住区应加强城市各种功能类型的混合建设,特别是商业、教育、医疗设施的配建,让居民在从小区内生活更为便捷;其次,要加强公交站点与居住区及核心商业区的联系,完善慢行空间的交通接驳,同时能通过绿地广场等公共开放空间为居民创造良好的出行环境,并实现无缝式接驳;最后,应优化居住格局和户型设计,完善内部停车系统,注重公共开放空间的创建,为居民创造良好的居住环境。

参考文献

[1]周春喜.城市居住环境的综合评价[J].统计与决策,2005(22):23-25.

[2]郑文含.居住型轨道交通站点地区用地布局探讨[J].规划师,2009(12):11-13.

[3]王慧敏,张振国,林涛.轨道交通影响下的上海市住宅空间分布特征研究[J].现代城市研究,2006,53(7):3-7.

[4]李国华.城市轨道交通影响下的居住区位选择分析[D].南京:南京林业大学,2010.

[5]邱志勇,杨凌.轨道交通站域开发的协同效应研究[J].城市建筑,2010(4):18-20.

[6]费中华.城市轨道交通站区空间系统地上地下协同关系研究[D].武汉:华中科技大学,2011.

[7]王浩.北京轨道交通沿线居住空间设计研究[D].北京:北京建筑工程学院,2012.

[8]卢济戚,王腾,庄宇.轨道交通站点区域的协同发展[J].时代建筑,2009(5):12-18.

Residential space of rail transit station based on collaborative development——Analysis of residential space along rail transit station in Nanjing

MA Gui-min1,2,YAN Jian-wei2,PENG Hong2

(1.ArchitectureSchool,HenanUniversityofUrbanConstruction,Pingdingshan467036,China;2.ArchitectureSchool,TianjinUniversity,Tianjin300100,China)

Abstract:Rail transport stations played a role in space update and promoting development of the surroundings and the living space is an important part of urban space.Take Nanjing as the research object,optimization strategies are presented for the collaborative development of rail transport mode along the living space from residential properties and residential properties.

Key words:rail transit;collaborative development;residential space

中图分类号:TU248

文献标识码:A

DOI:10.14140/j.cnki.hncjxb.2016.01.001

文章编号:1674-7046(2016)01-0001-08

作者简介:马归民(1983—),男,湖北黄冈人,博士研究生,讲师。

基金项目:国家自然科学基金项目(51208344)

收稿日期:2015-10-25