从互补品的视角研究景区的资源配置

2016-04-29华智海

周 清 华智海

从互补品的视角研究景区的资源配置

周 清 华智海

【摘 要】过去对于景区商业化的研究有很多不同的角度,本文从互补品以及参与者基于利益最大化的情况下进行最优选择的这个新的角度,来对目前景区过分商业化进行解释。

【关键词】互补品 过分商业化 超边际分析

一、前言

在旅游产业中,将旅游吸引物产品归为一类称为旅游核心产品,将其他的与旅游相关的产品,如酒店、餐饮、等统归为另一类称为其他旅游商业化产品,两者互为互补品,这两个互补品有着一个明显的特点,整个旅游产业的收入,核心产品的收入只占到了小部分,而大部分的收入由其互补品获得,但是,旅游核心产品显然更重要,没有核心产品就没有旅游业。面对这种情况,景区如何进行战略选择呢?根据波特互补品战略的理论,景区有三种选择:“控制互补产品”,即提供互补产品的完整系列而不是任由他人提供部分互补产品;“捆绑式经营”,即以单一价格,将一组不同类型但是互补的产品捆在一起出售;“交又补贴”,即有意识地出售一种产品以促进其互补产品的销售。

二、超边际模型分析

旅游景区的资源事实上是在旅游核心产品与其他旅游商业化产品进行分配。对于互补品的研究,传统的通过收益曲线与成本曲线的方式进行研究在旅游领域存在着一定的问题,所以本文建立了数学模型进行研究。并通过模型的分析得出如下结论:一、如果能够根据旅游景区以外的其他商户增加的收益对景区进行补贴,则景区对于旅游核心产品的资源投入会增加,而这对于所有市场参与者都是有益的,景区商业化程度会降低。二、如果政府对旅游景区进行补贴,而不考虑景区开发了两种不同的产品这个现实,那么补贴将导致景区资源更多的投入到其他的商业化产品中,商业化程度进一步加深,致使整个社会收益降低。

令:某年旅游景区拥有的可供投资开发的资源,劳动力和资本之和为L1,景区目前可供开发的旅游资源为M1,旅游景区可以将L1与M1分别投入到旅游核心产品的开发和互补产品——其他商业化产品的开发。

假设双方收益变化函数是共同知识,且景区拥有的可供开发的旅游资源M1与可投入到开发的资源L1也是共同知识,景区可以生产两种产品:旅游核心产品Q1和其他商业化产品Q2。

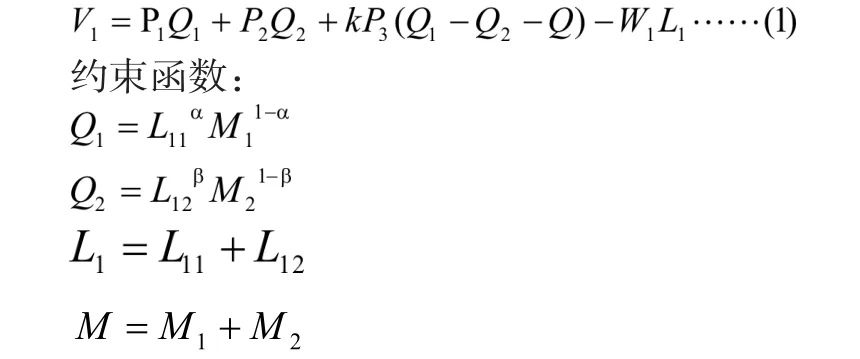

景区在当年的收益变化函数:

V1指景区经营者的收益;P1为景区门票收入或者提供旅游核心产品获得的收入;P2指其他商业化产品从每个游客那里可获得的收入,即每个游客在其他商业化产品上的消费;Q1指景区生产的旅游核心产品的数量;Q2指景区进行商业化生产的其他的商业化产品;L11指投入到Q1生产中的劳动力与资本的总和;L12指投入到Q2生产中的劳动力与资本的总和;M指景区的目前可用的由于历史上所形成的文化或者自然景观等旅游资源;M1指投入到Q1生产中旅游资源;M2指投入到Q2生产中的旅游资源;即旅游核心产品是旅游资源密集型产品,而其他的商业产品是劳动力资本密集型产品;P3指景区外其他商户愿意对增加的每个在他们那里消费的消费者补贴的金额,而补贴一定是基于如果补贴后增加的旅游者的数量进行补贴,即之所以补贴一定是补贴后在他们那里消费的旅游者增加了;Q指在P3=0的情况下,景区追求利益最大化时的Q1*-Q2*的值,Q为常数且可负。W1指L1的单位成本。

对上面的方程式进行分析。

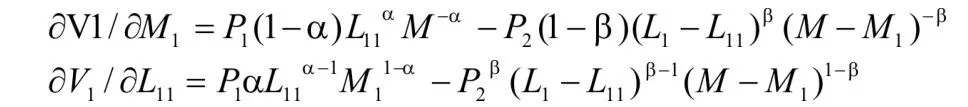

第一种情况当P3=0,即生产互补产品的商户选择不分担成本,则景区追求利益最大化即是将约束条件代入到(1)式中,求一阶偏导得到

如果P3>0,此时生产互补产品的商家承担一部分成本,根据其相比较于P3=0时的Q的增量进行补贴,同理如上得:

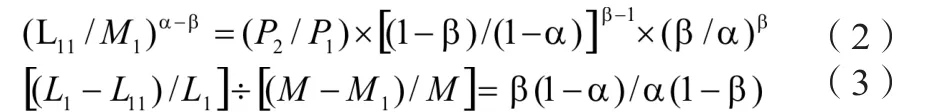

L11,M1满足如下方程式可以看到在P3>0的情况下比在P3=0时增大了,则相较于P3=0的情况存在三种情况的变化。

运用排除法,如果情况1成立则与(3)式矛盾,所以派排除了这种可能。又如果L11与M1同时缩小则P3不可能大于0所以只有情况2成立,即L11与M1同时增大,即如果景区外的商户选择对于景区进行补贴,并且根据在景区外商户增加的旅游消费进行补贴,那么景区的各种资源将更多的投入到旅游核心产品的开发中,这是我们所希望看到的。

由上(2)、(3)式可以得到

且从上可以看到当P3>0,L11增大,M1增大。

上文中,如果生产互补品的商户只根据Q1进行补贴,其结论不变。而P3最大值等于生产互补品商户由于消费者增加的边际利润,基于这一结论,我们实际上假设了仅有一家生产互补品的商户,但是事实上大部分的景区外部的商户和很多家,甚至无数家,那么就有可能有些商户会选择不进行补贴而搭顺风车,或者出现囚徒困境的现象。这样,景区能够获得的补贴就会很小。从上面的分析可以看到,补贴越小,L11,M1就越小了,补贴接近于0,则L11与M1达到最小。

三、政府补贴引发的成本问题分析

有旅游学者曾提出景区开发者的私人收益曲线与社会收益曲线之间存在一个差数,即社会收益曲线高于景区开发者私人收益曲线,应该对私人进行补贴,这样整体的社会收益将扩大[1]。这种分析是经济学中外部性的经典分析,可是这种简单的补贴理论,只讨论了旅游景区开发者只生产了旅游核心产品这一种情况,而未考虑旅游开发者还会进行其他的商业化开发像上文中提到的,如果考虑到私人景区开发者还会进行其他的商业开发,那么对景区的开发进行补贴而未考虑私人景区开发会开发两种产品。补贴却不考虑景区是否将该补贴投入到旅游核心产品开发还是其他的商业化产品开发,这时,根据上面的模型,即将L1增大,由(6)式可以得到私人景区开发者会减小L11以及M1,即减小对于旅游核心产品的投入,这时社会整体增加的游客量Q1减少,社会的整体收益反而会减小。可以看到简单的分析,对于现实中的旅游实证研究是不够的。

如果直接抽税补贴景区开发,放入到以上本文提出的模型中,发现抽税补贴开发的行为显然需要更进一步的讨论。事实上,如果景区由政府经营。由于政府对商户进行收税,而税收基本与商户收入成正比,即政府会因为能够从景区外的商户收得景区外商户消费者增加中获得一部分收入。同时由于地区的GDP这对于政府也是一种收入了,也就是说对于政府经营而言,上面模型中的P3>0的,这也就是典型的西湖模式。那么综上,在利益最大化的前提下,在拥有相同资源的情况下,政府经营开发旅游景区其他商业化产品的生产会低于私人经营收益,而景区对于旅游体验的投入会增加。当然,政府经营则会带来另外的一些问题,例如景区的创新性降低。

四、目前市场处理交易成本过高的原因

为什么目前景区与景区外的商户现在缺少合约性的商业化行为现象的存在?是由于交易成本过高,如果有多家生产互补性产品的生产者,那么会出现搭便车的现象或者囚徒困境。具体来说,景区与景区外的商户类似于庇古的工厂排污的例子,张五常说为什么不是居民补贴工厂以降低生产规模,这是因为工厂外居民数目多,谈判成本和交易成本高。对于景区而言就是生产互补品的商户多而且杂,规模有大有小,收益有多有少,大量生产互补品的商户并非完全只以旅游者作为市场,他们还有其他的市场,例如本地人市场。这样因为生产互补品而获益的各个商家在利益最大化的前提下都是希望其他的人承担一些景区的成本,自己却不承担。最后的结果是各个景区外的商户都想搭顺风车,不承认游客到他们那里去了,而不愿意缴纳景区带来游客所带来好处的费用,此时景区也难以判断,在旅游景区而言,选择利益最大化就只能扩大其资源对于其他商业化的投入。

参考文献:

[1]粟娟.旅游开发的外部性研究[J].广西社会科学.2005(06): 53~55.

(作者单位:青海大学财经学院)

作者简介:周清(1991-),男,湖南临湘人,硕士研究生,研究方向:旅游文化;华智海(1968-),男,藏族,副教授,硕士,研究方向:旅游文化。