语言学模因论指导下的日语多义词教学研究

2016-04-21熊苇渡中南民族大学外语学院湖北武汉430074武汉大学文学院语言与信息研究中心湖北武汉430072

熊苇渡(中南民族大学外语学院 湖北 武汉 430074;武汉大学文学院·语言与信息研究中心 湖北 武汉 430072)

语言学模因论指导下的日语多义词教学研究

熊苇渡

(中南民族大学外语学院湖北武汉430074;武汉大学文学院·语言与信息研究中心湖北武汉430072)

*本文为2015年度湖北省教育厅一般项目“面向语言信息处理的存”现句的事件语义学类型研究”。(批准号:QSY15015”)的资助;2011年度国家社科基金重大项目“基于本体演化和事件结构的语义网模型研究”(批准号:11&ZD189”)的资助;2014年度湖北省教育科学“十二五”规划项目“综合性大学日语专业复合创新型人才培养研究”(批准号:2014B005”);2012年度中南民族大学中央高校基本科研业务费专项资金项目资助(编号:CSQ12031)(专项文科)的资助。

【内容摘要】模因论研究起源于生物学领域,被广泛运用到社会科学研究的各个方面。语言中的模因论为语言的演变提供一种思维方式,可以用来解释多义词各义项间的衍生关系、词群的构建。以“浴びる”为例,由模因论出发,梳理出其语言模因结构“M1=M0+Vr”。M0是多义词众多义项能聚集起来的起始概念,是不变的成分;同样,它也是词群中各个词语能聚集起来的根源,同样是不变的部分。M0是不变的语义内核,但一个词的模因结构不仅有M0,还有变体成分Vr。Vr既可能是词语内部的语义特征,也可能是词语适用对象的结构框架特征,或者是语体特征。立足于此,将该理论运用到词汇教学中进行对比实验,通过实验,一定程度上验证了语言学模因结构的有效性,但还有进一步深入挖掘、广泛验证的余地。

【关键词】语言学模因论模因结构词汇教学

一、何谓语言学模因论?

(一)定义

“模因(meme)”这一概念最早见于Dawkins (1976)的《自私的基因(The Selfish Gene)》一文,他最早将用于自然科学领域的“基因”概念运用到文化领域,认为在文化领域中存在类似“基因”的最基本单位,该单位能进行复制、演变、传播,表现在文化领域即为“模因”,它也成为文化的基本单位。所谓“模因论”即是在该背景下产生的。不同领域有不同领域的“模因”,表现在语言领域,即以语言为传播媒介,在模因宿主的有意识地选择下,借助语言结构进行复制、演变、传播的最基本的单位。在该单位被复制、传播前,尚未形成模因;而该单位的复制也常常伴随着“演变”,而非简单的重复。

语言中的模因论常常用来解释流行语的产生,如日源外来词“宅”在国内经本土化后形成“宅男、宅女、宅经济”等一系列词,构成“宅”类词群。“宅”一词原本汉语中就有,根据《说文解字》的解释,“宅,所托也”,为动词;随着汉语的双音节化,在现代汉语中尽管它具有“①n.住所,房子;②n.葬地,墓穴;③v.居住”三个义项,能形成如“住宅、宅兆、宅心仁厚”等词,但“宅”本身已不能单独使用。随着网络的发展,文化上的全球化特征日益明显,日语中的“お宅(otaku)”一词经网络传到中国。日语中的“お宅(otaku)”一词原本表第二人称敬语,相当于“您”,但在现代日语中多带有“讽刺、鄙夷”之义,代表“对某些事物有狂热追求,以至于将自己关在家中不与外界接触的人”,为名词。随着“お宅(otaku)”一词的传入,“宅”形成一个模因,经宿主有意识地选择后,被广泛传播,不仅保留了日语原义,更被复制、演变成为“宅+男/女”类“宅+n”格式。此时,“宅”开始远离原义中的名词属性,开始具备形容词特征。这一特点进一步被模因宿主选择并传播,汉语中开始形成“他很宅”这类用法,“宅”的形容词属性得到认可。不仅如此,汉语中还形成“他宅在家里”这类“宅”充当动词的用法,可以说这是“宅”这一模因进一步被选择、复制、演变、传播的结果。

语言中的模因论为语言的演变提供一种思维方式,事实上,它不仅可以用来解释流行语的产生,它还可以用在多义词各义项间衍生关系的梳理、词群构建中。

(二)特征

由于语言学模因是在模因宿主有意识的选择下,借助语言结构进行复制、演变、传播的,具有宿主选择性、可复制性、可演变性、社会传播性特征。

1.宿主选择性

语言学模因在复制、传播的过程中,往往发生演变。只是有些演变能传播,成为社会认可、被广泛使用的新模因;而有些演变则难得得到社会认可,逐渐消亡。这一过程,离不开模因宿主的自主选择。即,模因只有被宿主选择才有生命力及被传播的可能性。

2.可复制性

语言模因具有很强的可复制性,语言使用的过程,某种意义上就是模因的使用过程,或者说是模因的复制过程。模因的可复制性有强有弱,被复制频率高的成为活跃模因,有机会成为流行语;而被复制频率低的则成为休眠模因,等待一定外界激活下成为活跃模因。如前文的“宅”字,就是活跃模因,具有很强的可复制性,形成了一个“宅”类词群,在一定时期内成为流行语。

3.可演变性

语言模因在复制、传播过程中常常产生变异,具有可演变性。如“人气”一词,早在《庄子·人间世》“且德厚信矼,未达人气;名闻不争,未达人心”中便出现,指的是“人的意气、气质、感情”;但随着语言的发展,“人气”这一语言模因经复制、演变,逐渐具有“人的气味或气息”之意,如宋代文天祥在《<正气歌>序》中写有“駢肩杂遝,腥臊污垢,时则为人气”一句。不仅如此,受日语的影响,现在“人气”一词还引申出“人气指数”一词,成为“受欢迎程度”的代名词。

4.社会传播性

语言模因具有社会传播性,但这种传播是有条件的,首先是宿主的有意识的自主选择,其次是被社会大众所广泛认可、使用。一个语言模因要被社会大众所认可,需要有一定的契机,如一定时期内受到广泛关注的社会事件等(谢朝群,何自然,2007)。如“且行且珍惜”一词,是随着2014年马伊琍微博回复文章出轨事件而得到广泛传播的。该语言模因早在《史记·淮阴侯列传》中就出现,文中有“汉高祖闻韩信已诛,且喜且怜之”一句;而林语堂也曾说过“人生不过如此,且行且珍惜”。但该模因在社会上的广泛的流行,则与文章出轨事件有关。可见,受到社会广泛关注、具有轰动效应的事件是新语言模因产生的重要契机。当然,新的语言模因也能反映一定时期人们的关注重点、民众心理。

(三)语言学模因论的研究现状

随着《自私的基因》(1976)的出版,“模因”概念由生物学领域进入社会科学研究的研究视野。

Dennett在《意识的解释》(1991)中立足于信息观进行研究,对模因论、模因的特征进行了揭示,将模因看作可被复制的信息图示;Gabora(1997)在文化进化观视角下的模因研究,将模因看作社会文化层面的最小单位,存在于人脑,是社会文化进步的基础;Gatherer(1998,2001)在将模因看作文化的产物、可被模仿的单位,试图运用模因论分析和解决社会问题;Deacon(1999)则把模因看作一种符号,立足于符号学对模因进行研究,认为它是一个变化的载体(何自然,2003,2005)。在此基础上,Kendal和Laland(2000)为模因建立了数学模型,以解释模因进化;Blackmore(1999)则将研究凡在语言领域,认为语言中的字、词、句法等均为模因,模因是人类语言进化的基础;戴浩一(2002)则将模因作为人类语言的心理、社会、文化的基础,将模因理论运用于汉语语法概念研究。这样,模因研究越来越远离原有的生物学特征,具有社会科学的特征,也日益引起国内学者的关注。

国内语言学界,最早将“模因”引入语言学研究的是桂诗春(《语言与文化》,2002)。何自然(2003,2005,2007)将语言本身看作一种“模因”,提出“语言模因”的概念,将模因理论运用到语用学研究中,将模因与翻译、修辞、教学联系起来,开创了语言模因论研究的新局面。在此基础上,张莹(2003),王斌(2004,2006),郭菁(2005)等学者或从翻译角度,或从修辞角度,或从教学角度拓展了模因论的理论基础。不仅如此,徐盛恒(2005)将语言模因引入文学研究,蔡少莲(2006)则以语言模因的传播、变异、发展为中心探讨语言进化的问题。

运用语言模因论,学界已经能进行语言模因本体、模因与翻译、模因与修辞、模因与语言文化、模因与二语习得等研究,显示了语言模因论研究的系统性与解释力。

(四)语言学模因论研究存在的问题

当然,目前的语言学模因研究仍存在一定的问题:

1.理论建设不足:目前的模因论研究多将模因论与认知科学、心理学等相联系,与语言学的结合尚不成熟。虽然将语言学模因运用到翻译、修辞、语言文化、二语习得等方面,但主要从语言模因的复制、传播方面进行论述,缺乏完善的研究对象、研究目标、研究方法等本体思考。

2.语言学模因论指导下的的实证研究不足:目前的语言学模因研究仍然偏理论性,试图对语言现象进行解释,缺乏对具体语言现象进行的实证性研究。同时,也未运用语料库这一定量定性的研究方法,势必影响该研究的科学性。

3.语言学模因论缺乏对语言模因的内在结构的深层描述,这使得该理论显得空对空,未立足于语言事实本身。而“模因”本身具有的解释力能直观说明语言现在的产生、变化,成为完善认知语言学理论的一个重要补充。

二、多义词的语言模因模型建构

(一)“M1=M0+Vr”的模因结构

以多义词“浴びる(abiru)”为例,《大辞泉》词典释义如下:

表1

从模因角度看,“浴びる(abiru)”的模因M0=【接受+处于其中】,其形成多义化的过程经历如下阶段:(1)模因M0的复制;(2)模因M0的变形;(3)模因M1的传播;(4)新模因M1的定型。

以“浴a”为例,它是多义词初始模因M0在广泛使用过程中,伴随着宿主的主动选择,对该【接受+处于其中】属性进行加工,增添【具体】【主体|+液体】属性的结果。这样,初始M0发展成为M1=【接受+处于其中】+【具体】【主体|+液体】,M1中的【主体】用来描述用造成客体被动接受并处于其中的契机为某种“液体”,这就产生了“浴a”这一义项词。所谓“浴a”即M1=【M0】+【具体】【主体|+液体】。该义项词的广泛使用即新模因M1的传播过程,随着这一新义项词被宿主接受并广泛使用,新模因M1定型下来。

伴随着语言的发展,新模因M1进一步经过宿主的复制、变形,形成新模因M2,M2经进一步传播,进而定型下来。以“浴b”为例,其模因M2=【接受+处于其中】+【具体】【主体|-液体】,即M1中【具体】【主体|+液体】属性发生变形,形成“浴b”这一义项词。随着这一新义项词被宿主接受并广泛使用,新模因M2定型下来。M2与M1相比,【具体】【主体】上形成【+液体】/【-液体】的对比,这是宿主对M1进行复制时进一步发生变形所致。

从例句上看,“浴a:シャワーを~/淋浴”中强调:(人)处在淋浴头下,接受“水”这种具体的液体的影响;而“浴b:日光を~/晒太阳”则表示:(人)处在阳光下,接受“阳光”这种具体的非液体的影响。它们共同形成“主体”的连续性。即:“浴a”“浴b”的认知域虽然存在差异,但它们的概念结构一致,均处于“被动接受、处于其中的状态下”,其概念的构成部分存在着几乎一对一的对应关系,互为Vr变体。这本质上是将一种概念结构中使用的概念运用到了另一个概念结构中,实现了结构性隐喻的思维过程。

同样,M2进一步演化,构成“浴c”一词,形成M3=【M0=接受+处于其中】+【抽象】【主体|-液体】。M3与M2相比,在【主体|-液体】上形成【具体】/【抽象】的对比。可以说,M3是在M2的基础上螺旋式上升演变的结果。

同样,从例句上看,“浴c”的例句“非難を~/受责难”中,虽然也有类似“浴b”的【主体|-液体】的属性,但它还包含“主体为抽象物”的意义,即在“浴b”的基础上用【抽象】属性替代【具体】的属性。从这个角度看,“浴c”是对“浴b”进行演变的结果。这其实是人们在描述思想、感情、心理活动等抽象、无形概念时,使用已有的、已理解的实体概念或用来描绘实体的概念来解释、描述抽象概念的实体性隐喻的结果。从这个意义上讲,“浴b”“浴c”互为Vr变体。

总体说来,我们可以梳理出多义词义项衍生的模因结构为M1=M0+Vr。其中,M0为其核心部分,它既是多义词能形成多义的语义基础,也是进一步形成该类动词词群的基础。M0是不变的语义内核,但一个词的模因结构不仅有M0,还有变体成分Vr。“M1=M0+Vr”,Vr既可能是词语内部的语义特征,也可能是词语适用对象的结构框架特征,或者是语体特征。

(二)模因论隐含的隐喻认知特征

模因之所以能复制、变形,其背后隐含着隐喻认知的原理。首先,模因的复制并不是简单的重复,M0的部分保持不变,但Vr的部分则可能发生变形。这种变形即是宿主对Vr部分进行创造的结果,多义词的各个义项、同一词群系统中的词语,均是M0部分一致,但Vr的部分存在差异。

Vr的变形依靠语境形成,这种语境包括语言语境、认知语境、社会语境。在隐喻认知的作用下,语境与模因潜在的信息相结合,形成新的信息。该信息进一步被复制、传播后,定型下来,形成新的模因。这一过程中最重要的一步是模因的变形,即Vr发生异变的一步。正是由于有这一步骤,才能在社会不断发展、人们表达的需求日益丰富的情况下,实现用最低限度的词语要素表达更为丰富多样的意义,且不至于产生歧义。语言遵循自身的经济学要求,更趋向于用已有的词汇表达新的需求。于是,在隐喻和转喻原则的驱使下,不同认知域以及同一认知域中不同元素关联起来,进而形成了多义词(Lakoff,1987)。无论多义词各义项间呈现的具体关系如何,均聚集在M0上,在M0向M1、M2……变形的过程中,不可避免要依赖“隐喻”这一思维方式。

根据Lakoff(1987)的论述,当源域与目标域处在同一认知域时,它们之间呈现相关性,人们可以用事物的某一显著特征来指代该事物。这一过程基本不涉及事物特征的转移。而当源域与目标域处在两个不同的认知域时,它们之间呈现相似性,人们可以通过一个事物理解另一事物。这一过程往往涉及事物特征的映射、转移。无论是哪种手段,都可以帮助人们利用熟悉的、已理解的概念去理解未知的、难以理解的概念,构建两个概念之间的关联。

综合来说,多义词也好,词群也好,均是在保持M0不变的基础上,将Vr复制、变形、传播的结果。Vr具有三个层次,有属于词语本身的语义层次Vr1,有属于词语所适用的语言框架层次Vr2,也有属于词语体现的语用特征的语体层次Vr3。这三个属性,有些属性是显性的,有些属性是隐性的。显性的属性能够通过隐喻向外进行衍生,形成新的义项或新的词语;而隐性的属性则被隐藏,不体现出来。但它也不是永远呈隐性状态,在某些条件的激发下,有可能成为显性特征,进而向外衍生,形成新的义项或新的词语。

三、基于语言模因论的词汇教学实证研究

在语言模因论视角下,我们对词群的结构进行了分析,梳理出“M1=M0+Vr”的模因结构,它既可以解释词义衍生的原理,也能为词群间的逻辑语义关系找到依据。在词汇教学过程中,词义的预测、词群的系统记忆是最重要的基本能力。鉴于此,本次实证研究集中于词义预测及词群的系统记忆方面。

(一)研究目的

本研究旨在通过对两组日语水平相当的实验组进行对比实验,以验证模因结构在词义预测、词群的系统记忆方面的有效性,从而实现有效提高学生词汇量、增强学生阅读能力的目标。

(二)研究对象

研究对象是中南民族大学日语系三、四年级学生,涉及4个班共计106名学生,研究样本则是106名学生所接受的测试。

(三)实验设计

实验历时一学期(共计18周),每周针对日语中的基础多义动词进行一次词汇测试,三、四年级各取一个班形成实验组,另外的班形成对比组,以保证实验数据的科学性。让其对词义进行预测、推导出多义动词的起始概念、对词群进行系统记忆。

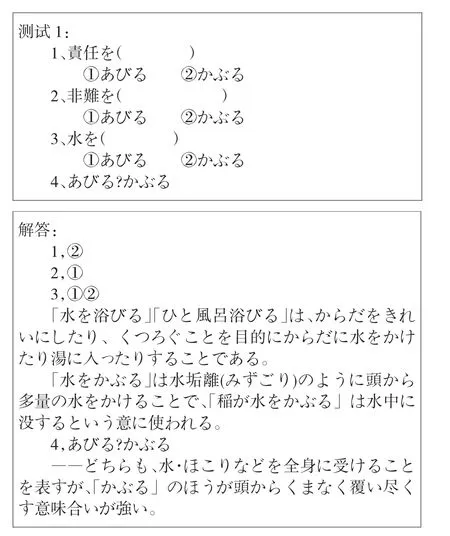

以多义动词“浴びる(あびる/abiru)”为例,实验组让学生通过对“シャワーを浴びる”、“罵声を浴びる”、“視線を浴びる”三个不同义项下“浴びる”的语义进行分析,推导出该多义词的起始概念。进而结合近义词“かぶる”,让学生接受测试,判断“責任を(①あびる/②かぶる)”、“非難を(①あびる/②かぶる)”、“水を(①あびる/②かぶる)”等结构中,应使用何词,两近义词存在何种区别。对比组则直接让学生接受测试。

(四)结果分析

事前学生并不知道他们的测试会被作为研究数据,以保证数据的真实性、研究结果的科学性。

通过对每次测试提取的数据进行分析,面对新出现的多义动词时,两个组不存在明显差异,但随着实验的进行,实验组对词语的理解程度更深,推测词义更为准确,快速记忆效果更好。即语言模因论指导下的基于模因结构的词汇教学与词汇能力的提高间存在正相关关系。

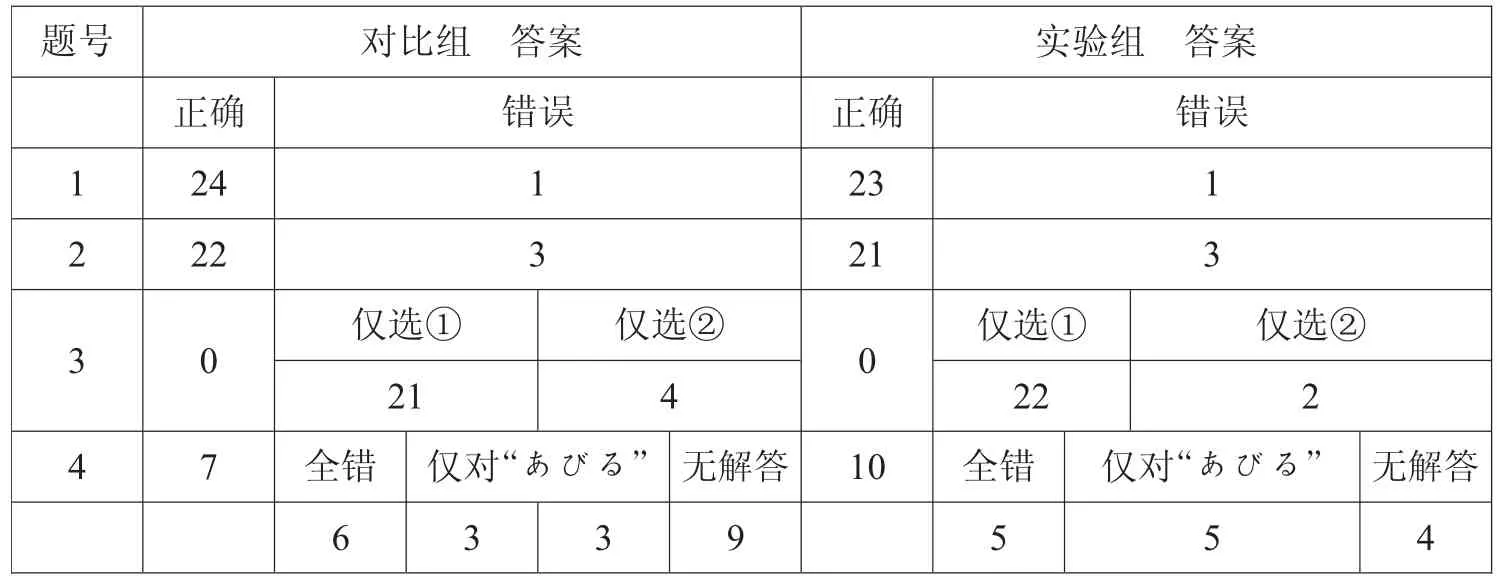

对比组的所有测试者均接受传统的词汇学教育,实验组的所有测试者均接受语言学模因论的指导。在进行测试1时,未对实验组进行清晰的语言学模因结构教育,两组测试结果进行对比如下:第1、2题测试结果差别不大;第3题应为多选项,而实验组多出约10%的学生选择答案①;第4题为主观题,旨在引导学生分析动词的模因结构,其中实验组同样多出超过10%的学生回答正确、多出约10%的学生对“浴びる”一词能准确界定。这体现了语言模因的作用,正是前期针对“浴びる”进行的语义训练,造成了学生更倾向于使用该词,进而选择答案①;同时,对该词的使用环境、语义结构有更为准确的认识。

可见,学生脑海中无语言学模因论、模因结构意识时,对多义词的理解、词义的把握尚有不足;语言学模因论、模因结构对学生推测词义、辨析词义的能力训练有所帮助。

测试结果1

四、语言模因论对词汇教学的启示

语言中的模因论为语言的演变提供一种思维方式,事实上,它不仅可以用来解释流行语的产生,它还可以用在多义词各义项间衍生关系的梳理、词群构建中。无论是多义词内部,还是在词群中,模因演变的过程均遵循公式:M1=M0+Vr。M0是多义词众多义项能聚集起来的起始概念,是不变的成分;同样,它也是词群中各个词语能聚集起来的根源,同样是不变的部分。M0是不变的语义内核,但一个词的模因结构不仅有M0,还有变体成分Vr。Vr既可能是词语内部的语义特征,也可能是词语适用对象的结构框架特征,或者是语体特征。

模因经宿主有意识地复制、变形、传播后定型成为新的模因。这一过程是在隐喻认知的辅助下完成的。立足于此,在对多义词“生”进行细化,构建其模因结构的基础上,将该理论运用到词汇教学中。

参考文献:

[1]Dawkins,R.The Selfish Gene[M].New York:OUP,1976.

[2]Heylighen,F.What Makes a Meme Successful?[A].Proceedings of the 15th International Congress on Cybernetics,1998.

[3]Lakoff,George(1987)Women,Fire,and Dangerous Things, The University of Chicago Press,池上嘉彦,河上誓作他訳『認知意味論紀』[M].伊国屋書店,1993.

[4]Burzio L.Italian Syntax:A Government- Binding Approach [M].Dordrecht:Reidel,1986.

[5]萧国政.动词“打”本义的结构描写及其同义词群建构——一种人机共享的“词群一词位变体”研究初探[A].中文计算技术与语言问题研究——第七届中文信息处理国际会议论文集[C].北京:电子工业出版社,2007.

[6]萧国政.句群的特点与组造[J].荆楚语言学刊,1988(1).

[7]何自然.语言模因及其修辞效应[J].外语学刊,2008(1).

[8]何自然.语言中的模因[J].语言科学,2005(11).

[9]何自然,何雪林.模因论与社会语用[J].现代外语,2003 (2).

[10]刘桂兰,李红梅.从模因论角度看“xx门”现象[J].外语学刊,2009(2).

[11]吴燕琼.国内近五年来模因论研究述评[J].福州大学学报:哲学社会科学版,2009(3).

[12]潘小波.模因论的新发展——国外模因地图研究[J].广西社会科学,2010(8).

[13]Weidu Xiong.Semantic Derivation Patterns of the Chinese Character“SHENG”- A Perspective from Metaphor.CLSW 2012:459- 472(EI检索).

中图分类号:H364.1

文献标识码:A

文章编号:1007- 9106(2016)01- 0112- 06

*作者简介:熊苇渡(1981—),女,中南民族大学日语系讲师,武汉大学文学院/语言与信息研究中心语言学及应用语言学博士,研究方向为语言学、日本语言与文化。