王临乙王合内雕塑展“至爱之塑”策划志

2016-04-06曹庆晖

曹庆晖

王临乙王合内雕塑展“至爱之塑”策划志

曹庆晖

编者按:曹庆晖教授作为中国现代艺术史的知名学者,近年来多参与策展工作,将严肃的研究转化为普通人可以了解的美术展览,让那些被人们遗忘的现代艺术家被重新认识,例如:2014年的展览“含泪画下去——司徒乔艺术世界的爱与恨”就造成了强烈的社会反响。他的策展活动具有鲜明的特色,尤其善于挖掘艺术家的情感世界,仿佛将艺术家还原到展览现场,深深打动观众。这次“至爱之塑——雕塑家王临乙王合内夫妇作品文献纪念展”的成功也在于这种“情”的表达,正如本文所流露的人的内心的柔软。

Editor’s note:Professor Cao Qinghui, a famous scholar of Chinese modern artistic history, has been participating in exhibition planning and organizing in recent years. He tries to turn serious research into art exhibitions ordinary people may understand so as to make forgotten modern artists known again by the public. For example, the exhibition “Painting with Tears: Love and Hatred in Situ Qiao’s Art World” in 2014 aroused strong responses in society. The exhibitions he planned have distinctive characteristics, and he is especially good at exploring the artists’ emotional world which may impress the audience deeply, as if the artists themselves were brought back to the exhibition. The success of “Sculpture of Love: Memorial Exhibition of Works and Literatures of the Couple Sculptors Wang Linyi and Wang Henei” also lies in the expression of such“emotions”, just like the tenderness of human beings’ inner world revealed in this article.

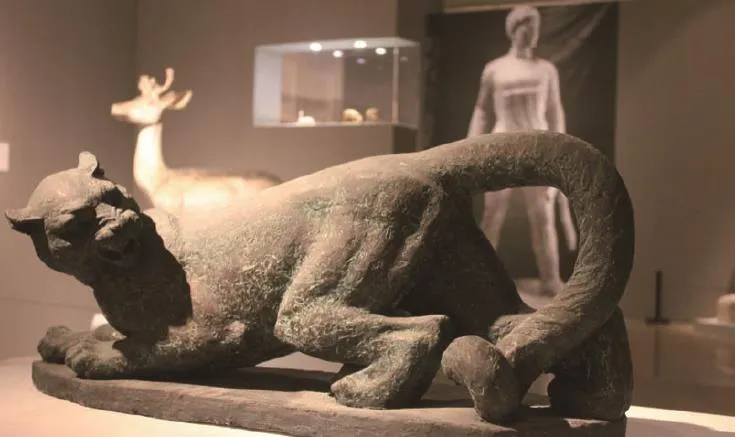

王合内 行走中回头的豹 石膏圆雕 30x86x33cm 1957年 中央美术学院美术馆藏

由中国美术馆和中央美院联合主办的“至爱之塑——雕塑家王临乙王合内夫妇作品文献纪念展”自去年冬季在中国美术馆首展以来,在美术界以及广大艺术爱好者中取得了比较热烈的反响,目前该展又移师中央美术学院美术馆主场,重新布置,继续展出。作为这个展览的主要策展人,在此谈谈当时策划该展时的大致情况与基本想法,既作为回顾,也作为鞭策。

王临乙和王合内先生对于我来说,并不是从2015年办“至爱之塑”这个展览才开始了解的。大约在20世纪90年代初,坐落在王府井的中央美院陈列馆曾经举办过名为“名师的足迹”的系列展。在我印象中,曾展出版画、雕塑等系的老先生的作品,其中就包括王临乙先生和王合内先生。那几个系列展览规模不大,但展品都有代表性,目睹那些原作的经历,给我留下非常深刻的印象,至今我还保留着其中几个展览的小折页。

我们这一茬学生在美院念书的时候,这一辈老先生都已经退休了,也没教过我们,但有些还能见着,于是也就有点儿印象,这点儿印象会构成一种“集体在场”的情感,从这一点讲,又好像没觉得他们其实已经离我很远了。

但毕竟他们都已经离开了这个世界。随之,我们这一茬人就遭遇到两代人对这一辈老先生的不同反应。一代人是这些老先生当年曾经教过的那些老学生,他们不少现在都已是古稀老人了,对老先生非常有情感,非常愿意对老先生的人生与艺术有所交代或有所研究。而另外一代则是比我们还要年轻的后辈,他们尽管也曾在美院读书,但并不十分了解自己所从事学科专业在中央美院——往大了说或者在中国——发展的基本历史与问题,甚而对应该知道的学科内主要艺术家,反应也比较茫然。一茬又一茬的人走了,一茬又一茬的人来了,懵懵懂懂,糊里糊涂,这不能全怪后生。

所谓传承,不是一句空话!目前,做展览,为老先生做些有意义的事情,应该是最为切实有效的纪念和传承方式之一吧。

在2014年最初触及中央美院美术馆馆藏王临乙王合内捐赠作品与资料时,我切实经历到某种心灵的触动,有一种将这种触动传达出来的强烈愿望,这种愿望是那么真切具体,一点也不抽象。

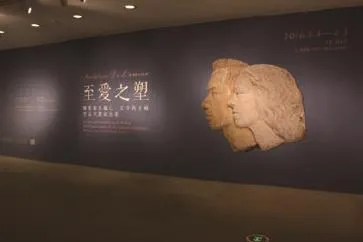

“至爱之塑”展览一角(中国美术馆)

“至爱之塑”展览第三部分总述(中国美术馆)

“至爱之塑”展览集合整理的王合内作美院同事小像(中国美术馆)

“至爱之塑”展览开篇(中央美术学院美术馆)

在盘点的第一天,美术馆典藏部同事和我打开一个经前期整理移交到美术馆的黑皮箱,这个黑皮箱里的东西主要是各种证件,其中有王合内的出生证明,王临乙在法国的留学学习证明,王临乙王合内的结婚证……我平常在照片里所见到的王合内,多是一个上了年纪的老太太,但粘贴在这些文件上的发黄的照片,展现的却是一个漂亮温婉的异国美少女,这种巨大的视觉反差让我感慨,也有些兴奋,我一本一本地慢慢往后翻,看到了北平艺专服务证、文代会列席证、中央美院工作证、图书馆借书证、王合内入籍证明、城镇居民户口本、身份证、外国人副食品供应证、中国美协会员证、老年优待证、护照、名片、乘车卡、医疗卡、粮本、油本、流水账本……一路看下来,就觉得这个皮箱越来越沉,时间也好像开始黏稠起来。翻到最后,我看到两个倒扣的蓝本,翻过来打开的那一刹那,映入我眼帘的是两本火化证!一本是王临乙的,一本是王合内的,我记得它们好像是用猴皮筋系着,被整整齐齐地叠放在箱子的最底层。那一瞬间,我心底泛起的是“竟无语凝噎”的酸楚。

我不知道别人看到这些杂七杂八的物件是什么反应,反正我是被撼到了,我从未想过已经走了的一茬人会以这样的方式和我“握手”,并且毫无保留。如此珍贵的素材,有机会真应该好好梳理研究一下,好好为他们做个展览,我当时就是这么一种心情。

从小皮箱开始,美术馆典藏部开始逐一仔细盘点馆藏王临乙王合内全部捐赠物品,包括雕塑与绘画作品、私人影集、书信日记与“文革”交代材料等文献手稿资料、幻灯片等等。相比其他艺术家捐赠,王临乙王合内身后捐赠给学校的物品差不多是他们全部的身家性命,因为他们一辈子没有生养子女,所以我在其中看到了在其他艺术家捐赠中没有的东西,比如私人影集。这些影集有十几本之多,几乎记录了王临乙王合内从少年时代到告别时刻的全部重要的人生轨迹节点,扫描下来大概有几千张。我深爱这独一无二的资料,工作期间经常在电脑前浏览这些陈年旧照,特别是面对那些陌生的身影,总是翻来覆去地想:他(她)是谁?他(她)从哪里来?他们怎么认识的?他(她)后来到哪里去了?他(她)还好吗?有时候,我为辨识出其中的一个人物而感到兴奋,但更多的时候是无解的凝视,但我并不觉得有什么遗憾,甚至觉得无解或许是最好的答案,因为人间有太多的不幸和悲凉,特别是我所触摸的这一代所谓出身于旧社会的知识分子留学生,他们好日子不多,苦日子不少。家破人亡、妻离子散,甚至在“文革”中被迫害致死这些不堪回首的事情,在王临乙王合内最亲密的朋友中不是都曾发生了吗?

王临乙王合内的遗留物中有不少未经整理的文字材料,其中绝大多数是“文革”期间的“交代材料”,像王合内这样一位加入中国籍的法国人,也得用尽可能通顺的中文交代和抄写自己1949年之前的所有“历史问题”。他们在“文革”期间交代的主要历史问题其实翻来倒去就那么几件,而且都能说得清楚,但却要老老实实地交代,始终不断地交代,并对所交代的问题自觉进行上纲上线的罪名定性,当然他们也要配合组织证实别人的历史问题,而作为妻子的王合内也必须对她的丈夫有所批判。这些没完没了的问题交代对于他们夫妇特别是王临乙来说,如铡刀悬于命门,精神压力极大,但对今天的研究来说却弥足珍贵,我正是从这些交代材料提及的事实或缝隙中,织补了他们人生轨迹的很多针脚,进一步丰富了对他们的认识和了解。

做展览的机会说来就来了。2015年春,中国美术馆和中央美术学院美术馆达成合作协议,决定于当年11月为王临乙王合内举办一个比较大型和全面的展览,由中央美院美术馆出展品和方案,由中国美术馆出经费和场地,我应邀作为主要策展人进入策展团队。这样,在春、夏、秋三季,熟悉和研究典藏部提供的王临乙夫妇馆藏数字化材料成为我的主要工作之一。那一时期,心情随材料起伏,酸甜苦辣咸,五味杂陈,能够对有质量的艺术人生有所进入和体会,这或许是让人不觉疲劳的最好解释了吧。

在展览开幕前的一个月,策展团队进入展览的全面策划与实施阶段。在这个阶段,首先需要明确的是展览主题和名称。在我看来,王临乙王合内终其一生都没有做过真正像样的展览,即使是当年给我留下深刻印象的“名师的足迹”,其实也还是那种摆作品挂作品的粗放陈列。时代不同了,条件不同了,关于怎样做展览的认识也不同了,尽管这次在中国美术馆的大展依旧属于回顾与纪念性质,但怎样纪念和回顾首先是我要思考的。

我有两点比较明确,一是关于王临乙夫妇的展览和研究基础至今比较薄弱,这样的基础不支撑策展人预设问题并组织藏品来回答问题;二是馆藏王临乙夫妇的作品与资料绝大多数未向学界和公众开放过,这样的现状要求和期待策展人尽可能以相对包容的题目向社会公开藏品。这两点决定了展览的主题和名称重点不是讨论问题,而是总括藏品及其背后的人生。那么什么题目可以体现出这种要求?我曾经试图从王临乙夫妇撰写的文章中提取能够作为标题的话语,也曾经试图从学生或同仁的访谈中捕获能够作为标题的言论,还曾经试图从法文或中文诗歌和歌曲中寻找灵感,但均无比较满意的收获。最终,还是回到了具体对象和全数资料本身去寻找那个带有总括性的大逻辑。在这个寻找的过程中那些令我深有感触甚至唏嘘的诸多细节这里不详细说,我只想说当我了解了很多之后重新再看王临乙夫妇的学生为他们撰写的墓志铭时,我觉得他们的概括真是非常准确到位,那句话是这样说的:“他们是一对敬业于事业、忠贞于爱情的人。”事业自然是雕塑艺术事业,但他们的爱情却并不止于大家所理解的那种由恋人而夫妻的异国婚恋关系,虽然这是他们全部爱情生活的基础,但我在王临乙夫妇的人生和艺术中却能够体会到一种大爱的品行存在。

由此,我逐渐明确这个总括性的标题中不可或缺的应该有这样两个关键字:“爱”和“塑”,并形成“爱之塑”的提案交团队讨论。爱这个字放到其他艺术家那里或许有些让人觉得倒牙肉麻,但放在王临乙夫妇这里则非常贴切。我的解释是:他们相爱,他们尊师爱友,爱国爱家,他们爱自然造化中的芸芸众生,爱雕塑事业以及所培养的接班人,他们用自己的一生在师生中铸造了一尊爱的纪念碑。后来团队经过磋商并综合各方面的要求和意见,确定为“至爱之塑——雕塑家王临乙王合内夫妇作品文献纪念展”。

“至爱之塑”展览一角(中央美术学院美术馆)

在主题名称的逐步确定过程中,策展团队已同步基于中国美术馆给定的五层展示空间做进一步的筹划。这期间,团队着手解决的主要问题有两个,第一是最终调用哪些物品入展,第二是怎样用这些物品在中国美术馆五层那个像拉火车一样一字码开的三个厅里说事儿。

通过典藏登记,我们很清楚王临乙夫妇的作品馆藏情况,他们两位在1949年以前的雕塑作品,留下来的实物特别少,主要是1949年以后的雕塑创作(尤其是王合内),如果展览仅立足于作品遗留现状来呈现,不仅不够完整而且前后比例失调,因为我们要做的是一个比较全面的回顾纪念展,而不只是回顾纪念其中的某一个时段。如何弥补1949年前展品的不足?只能通过那些照片和文献资料的案头工作想办法,这个困局开始逼使我在这方面要打更多的主意。就一般展览来说,照片和文献的使用主要是辅助作品,作品是主体并且是第一位的,但这样的常规做法在面对王临乙夫妇藏品具体特殊性时顿时就偏瘫了。显然,我们不仅要充分利用王临乙夫妇的影集、幻灯和其他文献资料,而且还要彻底改变它们的辅助说明的位置,让它们成为富有历史逻辑和建立艺术叙事的作品,从展览本身说白了就是要把这部分内容中的精华当作艺术作品对待,把它们装框上墙,给它们隆重的待遇。好在,王临乙夫妇的这部分遗产足够配得上这样的待遇。

这个想法明确之后,再与团队成员沟通的时候,我一直强调“两个”展品,即实物和影像。但如何用“两个”展品为两位艺术家在中国美术馆五层的三个厅里办一个夫妻艺术回顾与纪念展,这就涉及展品组织与空间切分的问题。这其中,既要有合情合理的历史逻辑,又要使各展厅充实饱满,而且比较关键的是要将王临乙夫妇作为一个整体对待,因为我们做的既不是单独的王临乙纪念展,也不是单独的王合内纪念展。根据中国美术馆五层主厅小和东西两厅大的实际情况,也根据两位艺术家艺术人生与创作的实际情况,团队最终形成的展示方案是:以王临乙人民英雄纪念碑浮雕居主厅为界,西厅主要以图像叙事为主,集中20世纪50年代之前但也兼顾20世纪50年代之后,以便与东厅有所呼应。东厅主要以创作叙事为主,集中展示20世纪50年代之后的创作。这样做的好处是王临乙人民英雄纪念碑浮雕是他创作高峰的代表作,群众认知度高,中央美院美术馆有关王临乙人民英雄纪念碑浮雕的收藏比较完整和系统,其中的泥稿和手稿从未整体展示过,这些展品占据这个小主厅足够饱满,主题鲜明且气势大,既适合迎宾,而且在大逻辑上也不违背王临乙夫妇的人生轨迹。这个迎宾厅是整个展览节奏的高点,但并非展览的开篇。

以王临乙、王合内遗留证件为元素设计的装饰图案(中央美术学院美术馆)

艺术家年表(中央美术学院美术馆)

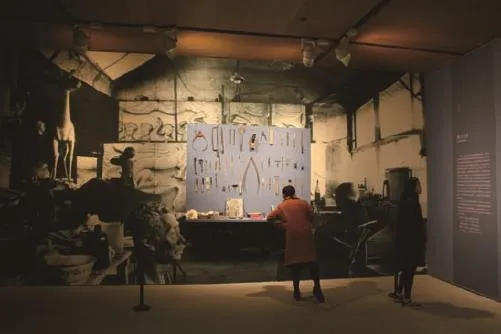

“至爱之塑”展览一角(中央美术学院美术馆)

展厅内,王临乙和王合内为对方画的肖像速写的并置展示

与之同时,随着“至爱之塑”展览主题名称的确定,相应三个厅在内容明确之后也在逐步发生和提炼着各自的主题。首先明确的是主厅,因为这一块内容最单纯和齐整,就是碑,再怎么说也离不开“碑”字。如果整个展览名为“至爱之塑”,那么主厅展示的五卅运动、飞夺泸定桥、强渡大渡河等浮雕,就是“至爱之塑”中反映艺术家参与民族国家叙事、饱含爱国主义热情的那块“丰碑”。后来,策展团队即以“丰碑”作为主厅的主题。作为开篇的西厅,由于是以为数不多的艺术品实物和大量照片,来讲述王临乙夫妇的故事、他们朋友圈的故事、他们与老师的故事,以及他们早期艺术学习与创作中的基本特色,触目皆是构成“至爱之塑”的“身影”。我认为“身影”这个词有历史质感,也能概括这个厅的视觉感受,后来即以“身影”命名西厅。随着“丰碑”“身影”的明确,视觉物质形态的思维逻辑开始形成,因为东厅主要是王临乙夫妇的圆雕、浮雕创作,这样“造像”的主题名称也就水到渠成。

王临乙 福州雨后 布面油彩 34.2×49.2cm 1928年 中央美术学院美术馆藏

西厅“身影”涉及利用大量照片、文献进行美术史叙事,对于美术史专业研究的要求比较高,所以由我来具体承担落实规划和撰稿。同时为营造历史气氛和情感氛围,我要求现场播放上世纪法国著名歌手伊迪丝·琵雅芙(Edith Piaf)的两首歌《玫瑰人生》和《爱的誓言》。主厅“丰碑”的事件和资料比较单纯,因此我更多倚重中央美院美术馆典藏部副主任李尧辰调配组织,由我和李垚辰负责撰稿。由于主厅位置隆重,虽非展览真正的开篇,但却是事关展览全局的开场亮相,因此策展团队将中国美术馆吴为山馆长所撰前言、中央美术学院范迪安院长所撰序言,以及由我综合相关研究并进一步核查资料和人事档案后编撰的艺术年表简编,悉数设计在了主厅。东厅“造像”主要是王临乙夫妇大大小小的雕塑创作,如何在一个具体的空间里富有逻辑地摆放这些创作,我主要依靠另一位策展人,有实际创作经验并且是以王临乙研究获得博士学位的中央美院雕塑系副教授王伟来考虑和处置,由布展工作经验丰富的李垚辰机动配合,撰稿由王伟和我完成。在衔接主厅和东西两厅的过道,策展团队分别安置了两块视频,主要播放经由团队访谈剪辑而成的纪录片以及团队收集整理的王临乙夫妇与学生们的照片。

为推动工作顺利进行,我先行拿出了西厅“身影”的方案以及文字,以便让王伟、李尧辰两位骨干有一个方向,后来待全部方案和文字出台后,我们又共同讨论多次并由我负责统稿文字。这样在展览开幕搭建场馆前最终形成在中国美术馆五层三个展厅的如下内容表述:

【身影】

雕塑家王临乙、王合内夫妇,离开我们已经十几年了。十几年来,除了与他们至亲至近的亲友和学生——现在也都是古稀、耄耋之年的老人了——已经很少有人能记得起他们的身影了。

王临乙、王合内是谁?为什么要纪念他们?面对更年轻的美术创作者和爱好者来说,这已经是一个必须要回答的提问。而对于他们至亲至近的亲友和学生来说,这也是多年来一直企盼的一个交代和慰藉。就让我们以中央美术学院美术馆藏王临乙、王合内夫妇的遗物,来勾勒和追念他们曾经的身影和传奇——不,准确地说,是那一代人曾经的身影和传奇吧!

本展厅主要通过旧照、遗作和遗文,还原王临乙夫妇的身影和艺术,特别是他们青春的身影和艺术。具体内容分为如下部分:

■ 山高水长——王临乙和他的老师徐悲鸿。

■ 一生一世——王临乙和王合内。

■ 地久天长——王临乙夫妇与留学生朋友们。

■ 写生的品味——王临乙1930—1940年代的写生。

■ 佚像的品格——王临乙1930—1940年代的雕塑。

■ 青春的眼光——王临乙1930年代欧游摄影。

“至爱之塑”展览现场(中央美术学院美术馆)

策展人曹庆晖为文化部副部长董伟、中央美术学院院长范迪安、中国美术馆馆长吴为山、中央美术学院美术馆馆长王璜生等人介绍展览内容(中国美术馆)

■ 相关文献。

■ 山高水长

在王临乙的艺术人生路上,画家徐悲鸿是对他产生决定性影响的老师。当年,把他招引到身边亲自培养的是徐悲鸿,争取留学名额把他送到法国并指定他学雕塑的是徐悲鸿,回国后举荐他为国立北平艺专雕塑科教授、能使他再度赴法有条件迎娶王合内的是徐悲鸿,抗战胜利后信邀他到北平共建新国立北平艺专的是徐悲鸿,及至1951年他在三反运动中遭诬陷隔离,抱病上书呈请放人的还是徐悲鸿。可以说,没有徐悲鸿就没有王临乙的艺术青春!而他们师生间这份深情在王临乙夫妇的遗物和旧照中也有清晰的反映。

此外,对王临乙雕塑艺术成长产生积极影响的还有法国雕塑家布德尔(Emile Antoine Bourdelle)和布沙尔(Henri Louis Bouchard),但非常遗憾,在王临乙遗留旧照中并没有发现他们的照片,只有疑似王临乙在布沙尔工作室学习时的照片。尽管如此,从王临乙日常和学生们的交流中也能强烈感受到他对两位艺术家的敬意和尊重。

这份师生情谊,如山高,似水长。

■ 一生一世

王临乙和王合内坚如磐石的爱情在今天看起来无疑是个传奇。

1933年王合内从尼斯国立图案学校毕业考入巴黎国立高等美术学校学雕塑的时候,王临乙已经是二年级学长。他们邂逅于巴黎春季美展并开始交往恋爱,但两位年轻人罗曼蒂克的恋爱并没有得到王合内父母的祝福,他们强烈反对自己视若明珠的小女儿嫁给一位来自又远又乱的穷国的艺人,但对成绩优异的王临乙一往情深的王合内却不改初心,无奈的父母最终同意等王临乙回国拿到职业证书后他们才可以结合。王临乙前脚毕业后脚立马就赶回国找机会,等他在恩师徐悲鸿举荐下拿到国立北平艺专教授聘书后,还真就又马不停蹄地回头来找他的合内。

有情人终成眷属。但迎接这对新婚夫妇的不是安居乐业,而是卢沟桥事变以后的兵荒马乱和颠沛流离。没有谁听说王合内抱怨和后悔,只见她嫁夫随夫、任劳任怨地忍受着这个国家正在发生的苦难。好不容易不打仗了,好不容易盼到解放了,谁承想在三反运动中王临乙又受到贪污诬陷而被隔离审查,她担惊受怕却又手足无措,谁能帮她?谁敢帮她?闻听丈夫自杀,情急之下她只能找徐悲鸿院长救夫回家!事实证明她的丈夫是清白的!

她爱她的丈夫,爱得无怨无悔,她爱这个国家,爱得改籍入华。但现实总是那么残酷,十年浩劫的内乱自然也少不了波及她的丈夫还有她。可是1976年王合内第二次回法探亲,总是说中国很好、她在中国很好,她谢绝了哥哥的挽留,告别故乡又回到她的中国,回到她和王临乙的家。两人甘辛相共,携手走过六十年的钻石婚纪念日,临了却是王临乙在1997年7月先走了,留下王合内在不是家乡的家乡想他和想家。“苦海,泛起爱恨,人世间难逃避命运。”两年半后,王合内在北京逝世,享年88岁。

王临乙和王合内这一生一世的爱,不容易、不简单。

■ 地久天长

王临乙上世纪二十年代末跟随徐悲鸿学习,随即不久又在徐悲鸿争取和安排下留学法国学习雕塑,先后毕业于里昂和巴黎的美术学校,后来成为他妻子的王合内也是他在巴黎国立高等美术学校的同学,所以他至亲至近的同学圈主要是中央大学艺术系徐悲鸿嫡系子弟,以及同时入读里昂、巴黎美术学校的同学——特别是中国留学生同学。他们这二三十位中国留学生同学1931年4月2日在巴黎发起成立的以“联络感情共同研究艺术为宗旨”的“中国留法艺术学会”,现在已成为学者们深感兴趣的研究对象。这其中与王临乙关系最为密切的有吕斯百、常书鸿、吴作人、秦宣夫等人。他们不仅是同学,而且回国后也有共事甚至是长期共事的经历,从黑发到白发,在岁月沧桑的几十年中,一直保持着家庭间的交往和友谊。

王临乙夫妇的这些同学或同事,不少人也是进入二十世纪中国美术史的名家,每个人也都在时代的波涛中走过了自己满是爱恨情仇的人生和创作道路。所以,与其说这里触及的是王临乙的故事,还不如说是触及到一代人的故事。

朋友一生一起走,那些日子不再有,

一句话,一辈子,一生情,一杯酒,

朋友不曾孤单过,一声朋友你会懂,

还有伤,还有痛,还要走,还有我!

这一代老朋友,太值得追念和研究了!

■ 写生的品味

王临乙当年在法国学习的素描和速写成绩相当突出,这不仅在他的毕业证明上有确凿显现,也有低班同学常书鸿的回忆为证。常书鸿曾经在他的回忆录里说,由徐悲鸿保举派出的王临乙、吕斯百这两位同学“以出色的成绩震动了里昂美专”。震动——可见这个印象在常书鸿心里有多重。

但令人遗憾的是,在王临乙遗物中存留的早年在法学习作业并不多,而且他在1949年前的素描或速写写生也不多。尽管如此,我们还是能够从中选出不同时期的若干作品——包括在法留学时期的女人体习作,1936年回国完成的女人体习作,以及1939年内迁云南时期少数民族妇女写生——来了解其中的优点。

其中最突出的是,也是一以贯之的,正如雕塑家钱绍武曾经评论的那样:“他没有什么条条框框,只是凭着自己灵敏的天赋和诚恳的学习态度,既不虚夸也不造作,聪慧尖锐的观察和心手的天然协调,以及中国人对线的特殊敏感,几乎不走弯路地画了出来,所以看不见很多磨蹭修改的痕迹,却落落大方、形神俱足。”

“落落大方”,正说出了王临乙写生的品味。

■ 佚像的品格

从登记在册的王临乙遗作情况来看,他1949年以后的雕塑作品相对保存比较完整,1949年前的除个别以外绝大多数没有保留下来,这些没有保留下来的作品中的重要部分,尚有照片且只能通过照片解读,因此,这里以佚像称呼。

王临乙的这些佚像涵盖两个时期:(1)1930年代初在里昂和巴黎留学完成的人体习作与创作稿。(2)1936—1948年的委托订件、教堂订件和个人创作。由此可以分析,王临乙1930—1940年代雕塑的品格:

1.注重大体。这方面的特点与他的写生品味之间有紧密的逻辑关联。注重大体从雕塑训练上讲,是写生整体观察方法的进一步实践,但当王临乙将这种方法上升到艺术审美原则来要求的时候,就显现出一种特殊的品质:不轻飘,不琐屑,有重量。

2.格调方正。虽然王临乙是法国学院雕塑科班出身,但总体上却不给人以“洋派”的面目。虽然他在法国怎样接触和理解煌煌中国雕塑传统还是一个有待研究的课题,但显而易见的是佚像所反映出他倾向中国雕塑大器朴茂一脉的意识还是比较自觉和连贯的。这种意识和注重大体的品质相合相生,强化了雕塑表现的力度和厚度,造成一种方正端严的雕塑品格。

3.抱有态度。无论是委托订件,还是个人创作,无论是名人肖像,还是历史题材,无论是写实,还是隐喻,其中的代表作都显示出王临乙这一时期雕塑创作中的一个基本倾向,即他是一个有思想有态度有立场并且是站在公义一方的雕塑家。人正,格调也就不俗。

■ 青春的目光

近年来,学术界对于民国摄影的研究兴趣与日俱增,属于那个时代的摄影师专案研讨也逐渐呈现在公众的视野里。在此,想提请同仁注意的是,摄影作为一种艺术,并不见得只为大家认同的职业摄影师才能实现和把握。有艺术背景的画家、雕塑家一旦有条件拿起相机,并且有兴趣捣鼓,那么他们出手的照片就很难说只是一张老照片那么简单了。这方面,进一步征集、研究和讨论的空间其实都还是蛮大的。

这里,仅以王临乙为例,向观众展现他的欧游摄影,同时也向同仁提供另外一种讨论摄影的可能性。

王临乙喜欢摄影,他自己有一部相机,这是他能拍摄这批照片的基本前提。但他从未将这批照片以任何方式公布,只是精心地将它们插放在影集里。不公布,显然意味着王临乙没有自诩摄影家的企图,而精心保留也不见得只是出于纪念的需要,这其中有对作为艺术的摄影的自我欣赏和陶醉。

根据照片信息,这批照片主要是王临乙和曾竹韶两人结伴在欧洲旅游的记录(其中夹杂的个别照片也包括王临乙在法学习拍摄的教室和模特儿),内容主要包括海滨城市港口海岸、山区风景以及古希腊废墟,这些照片非常讲究构图,也善于抓拍特殊光影下的景物,图像呈现富有艺术美感和意境。由这些照片看过去,似乎可以碰到青年王临乙平和而又幸福地打量着这个世界的目光——那是一种干净的、青春的目光。

【丰碑】

1958年在天安门广场落成的人民英雄纪念碑,是新中国成立后为纪念鸦片战争以来无数先烈在反帝反封建的革命斗争中抛头颅、洒热血、最终建立新中国的历史纪念碑、革命纪念碑和国家纪念碑,也是标志新中国城市公共雕塑启程的一块里程碑。人民英雄纪念碑浮雕,是新中国成立初集中最优秀的雕塑家,动用大量人力、物力和财力,用五六年的时间规划和完成的。而在三反运动中经历诬陷刚刚获得平反的王临乙有幸成为其中的主创人员之一。

首都人民英雄纪念碑兴建委员会美术工作组1952年6月19日正式成立,王临乙随后即受聘为美工组成员,曾经目睹五卅惨案的王临乙后来成为负责“五卅运动”浮雕的主创雕塑家。在创作过程中“五卅运动”的方案一度被改为“强渡大渡河”和“飞夺铁索桥”,王临乙为此也付出了心血,作有泥塑草稿,后来又按要求回到“五卅运动”这个方案继续深加工,而最终呈现的浮雕《五卅运动》无疑是标志王临乙雕塑创作生涯高峰的代表作。

浮雕《五卅运动》在艺术处理上吸收了北魏浮雕《帝后礼佛图》的构图方式,并没有采取通过人物分组来布局画面的常规做法,而是以整体统一的造型将人物按照前中后层次布局在一个连续性的横向节奏带上,这样横看是一个运动的行列,同时又有纵深空间厚度,呈现出和其他浮雕创作者不一样的意匠手法。王临乙自己曾经在文章里总结的完好的雕塑应具有的三个特点——注重轮廓、注重深浅凹凸起伏程度、注重光线流动的过程——同样也适用于对他创作的这块浮雕的分析。

这里展出的是中央美术学院美术馆所整理的王临乙参加人民英雄纪念碑浮雕设计制作的全部图文资料,按照当年方案变动和实际材料遗存,分为五卅运动、强渡大渡河、飞夺泸定桥三部分陈列。

【造像】

王临乙、王合内夫妇既是相濡以沫的人生伴侣,更是志同道合的艺术伉俪。他们结婚六十载,独立或共同完成了许多作品。王合内更多是在1950年后沉浸于动物雕塑和人物雕塑,到1960年正式进入中央美院雕塑教学岗位。而王临乙从1935年留学毕业回国后就一直在雕塑教学一线,由北平艺专到中央美院,从事雕塑教学半个世纪,为中国现代雕塑教学在上个世纪的确立和发展做出了奠基性贡献。

今天所保留的王临乙夫妇在雕塑创作与教学方面的物证,主要集中在1950年后,比较清晰地反映了两位雕塑家与新时代新要求之间的应答关系,这种应答关系反映到作品上具有鲜明的时代风貌,从而成为对这个时代的造像,而这种应答关系反映到教学上,也就体现为雕塑家怎样为时代造像在艺术规律和方法上的思考与总结。虽然“三反”运动以后王临乙的身体越来越受疾患限制,特别是在后期,雕塑创作在数量上已不及王合内,但作为甘辛与共的老伴儿,他的主张和追求也可以通过王合内的作品获得理解和把握。

重视对他们为时代造像的作品研究是我们的第一要务,反映他们为时代造像的教学思考也是我们责无旁贷的任务,因此,本展厅内容由如下部分构成:

■ 中国气派——王临乙1950年代大型浮雕创作

■ 人民颂歌——王临乙1950—1960年代肖像雕塑与绘画写生

■ 爱的世界——王合内动物雕塑与绘画写生

■ 我的中国——王合内人物雕塑

■ 相关文献——王临乙、王合内部分教学、创作、学习笔记及其他

■ 中国气派

王临乙并没有因其“西学”的经历而固守西洋雕塑标准,而是从更高、更广的艺术视野探寻中西方相通的艺术规律。他重视和汲取中国古代雕塑艺术营养,这方面的意识在他留学之际就已经萌芽了,待逐渐进入创作和教学领域后,他对汉唐雕塑、青铜器、画像石等传统艺术中的语言与格调多有研究且不断加以总结和提倡。他一生倡导弘扬民族雕塑传统,践行着“融汇中西”的艺术理想。

王临乙对于大型室外雕塑以及民族传统雕塑艺术做过深入研究并富有建树,更是以浮雕创作见长,他出众的绘画功底在浮雕创作方面得到充分的施展。从早期的“大禹治水”“孔子像”,再到后来的大型浮雕创作“民族大团结”“五卅运动”“四象”“民族宫浮雕”等,王临乙各时期的重要代表作也几乎都是浮雕作品,这在同时代的雕塑家中是十分独特的。

王临乙浮雕艺术语言运用精到、娴熟,并成功借鉴了中国传统壁画和浮雕的艺术表现手法。他的作品画面整体效果强烈,既有装饰性,也有写实性与生动性,简洁大方,刚劲有力,错落有致,和谐统一,颇具汉魏风骨,极富中国气派。

■ 人民颂歌

1949年中华人民共和国成立的时候,王临乙正值不惑的年纪,到1984年古稀退休时,王临乙在中央美院的教学岗位上从事创作教学应该有三十多年。但是他的这黄金三十年和其他艺术家一样,在接二连三的政治运动中有效创作时间大打折扣,并且由于三反蒙冤过早导致他终身疾患缠身,使他没有产生和“参加革命工作”三十年成正比的创作数量,除了几件著名的大型浮雕创作之外,只留下十几件肖像雕塑作品和为数不多的一些速写画稿,然而仅从这些数量不多的遗留中,我们也能看到王临乙在新时代新社会对人民的赞美和歌颂。虽然这其中有文艺方针的政治要求,但也与他接受徐悲鸿“艺为人生”的思想启蒙,怀有心系家国的儒家知识分子情怀之间富有因果关联。

在人民颂歌这个大主题下,我们将王临乙对英雄、模范、战士、农民、工人、学生、平民的表现,还有对他曾经访问的东欧社会主义国家捷克斯洛伐克和罗马尼亚的速写,一体呈现,以图展现人民在五六十年代的政治含义。从中,我们看到王临乙的雕像或速写,以朴实内敛含蓄的歌颂见长,话不多,点到即可,但又不索然无味,亦正如他这个人给学生留下的印象。

■ 爱的世界

王合内天生有一颗慈爱悲悯之心,无论是对家人、亲友,乃至一花一树,小猫小狗、小鸡小羊,抑或整个世界,都是充满爱意,这些爱无不体现在她的雕塑作品之中。

王临乙 民族大团结 石膏浮雕 240×396×27cm 1951年 中央美术学院美术馆藏

王合内十分喜爱动物,艺术创作更是以动物雕塑见长。在她所有遗留作品中,动物雕塑作品占绝大多数。这些作品题材广泛,有猫、熊、虎、豹、鹿、羊、马、牛、鹅、松鼠、熊猫、金鱼等。这些作品的尺寸不一,形式多样,材料各异;既有生动、可爱的小品,也有塑造严谨、充满体积感与空间张力的大型力作。既有沁透着舐犊之爱的羔羊、小鹿,也有充满阳刚之气的虎、豹。王合内曾经这样总结她的创作经验:“必须爱动物,对动物有感情;没有感情,是搞不出动物雕塑来的。”

这些作品就好似她哺育出的生命,无不流露着作者对生命的爱怜与赞美,我们仔细体味,似乎还留有她身体的温暖。

■ 我的中国

从1937年与王临乙结婚来到中国,到1955年成为加入中国籍的法裔中国人,直至2000年长眠于此,王合内在中国生活工作了六十多个春秋,把人生中几乎全部的情感都奉献给了他的爱人和中国人民的雕塑艺术事业。我们觉得,这份情感已经不是“我爱中国”所能表达透彻,因为她早就不把自己看成是一个外国人,中国就是她的国,就是她的家,中国就是“我的中国”。她自己曾经动情地说:“在那里,我有过痛苦,也有过欢乐,在那里,我看到了一个新时代的诞生。无数英雄为了他们崇高的理想献出了自己的生命,这一切都深深地印在我心里。我爱法兰西,我爱中华,她们同样占据着我的心。我对自己的一生并不后悔,尽管对一个年青、软弱的女子来说显得那样艰苦!”

王合内表现的中国,题材涉猎丰富,情感表达细腻,语言兼取中西之长。优秀的中国女雕塑艺术家,用之于王合内,妥帖!

2015年11月30日,“至爱之塑——雕塑家王临乙王合内夫妇作品文献纪念展”在中国美术馆如期开幕,随着琵雅芙歌唱的旋律,看到莅临现场的观众专注于我们设置的所有版块和细节,策展团队的每一个人都感到如释重负和喜悦,我们认认真真地做了一件有意义的事,这比什么都重要。按计划,2016年3月4日至4月3日,“至爱之塑——雕塑家王临乙王合内夫妇作品文献纪念展”将在中央美院美术馆展出一个月。策展团队又根据中央美院美术馆的空间特点,重新设计视觉识别系统,将原有的三个版块整合为“身影”与“造像”两个版块(“丰碑”纳入“造像”),并以新的思路调配资源,以面对和处置该馆迥异于中国美术馆方正空间的那种不规则空间,限于条件当时未能在中国美术馆展示的作品和实施的想法——比如怎样呈现王临乙夫妇遗留的幻灯片——也都借此机会被安排和落实。整个展览,策展团队尽最大努力因地制宜地做出适当而必要的调整,但不变的是对传承的敬重,对做事的担当。

曹庆晖:中央美术学院图书馆副馆长 教授

A Record of the Planning of “Sculpture of Love”, the Sculpture Exhibition of Wang Linyi and Wang Henei

Cao Qinghui