黄石城市综合经济竞争力的区域比较研究

2016-04-06颜永才蔡璐

颜永才,蔡璐

(1、湖北师范学院经济与管理学院,中国黄石435002 2、湖北第二师范学院管理学院,中国武汉430205)

黄石城市综合经济竞争力的区域比较研究

颜永才1,蔡璐2

(1、湖北师范学院经济与管理学院,中国黄石435002 2、湖北第二师范学院管理学院,中国武汉430205)

摘要:评价城市综合经济竞争力对于我们全面了解城市在区域经济竞争中的优势和不足,并有针对性地制定区域战略具有重要意义。文章以黄石市为研究对象,依据中国社会科学院城市与竞争力研究中心2015年发布的《中国城市竞争力报告No.13》,对黄石的城市综合经济竞争力进行了深入分析和横向对比,在此基础上提出了改进黄石城市综合经济竞争力的政策建议。

关键词:城市竞争力;经济竞争力;黄石市;政策建议

2015年5月,由中国社科院财经战略研究院、中国城市百人论坛、社科文献出版社与中国社科院城市与竞争力研究中心联合推出的《城市竞争力蓝皮书:中国城市竞争力报告NO.13》在北京发布。该研究报告将城市竞争分为两部分:一是城市综合经济竞争力,二是城市宜居、宜商和可持续竞争力,并对中国294个城市的经济综合竞争力和289个城市的可持续竞争力开展了多个维度的评价研究,给出了城市竞争力的2014年度排名。在此,本文仅从黄石市的视角出发,着重从多角度对黄石城市综合经济竞争力的排名状况进行初步梳理和评析,从而为提升黄石城市综合经济竞争力提供理论借鉴和实践参考。

一、城市综合经济竞争力的内涵及评价指标简介

《中国城市竞争力报告No.13》将城市综合经济竞争力定义为“城市当前创造价值、获取经济租金的能力,这一能力的强弱就通过城市在当前一段时间内获得的竞争成果体现出来”,并指出城市综合经济竞争力主要表现为城市经济综合长期增长和综合经济效率,分别采用GDP连续5年平均增量和地均GDP这两个指标来衡量,如表1所示。

表1城市综合经济竞争力的评价指标体系

1、综合长期增长

主要采用GDP连续5年平均增量作为衡量综合长期增长的指标。城市GDP的增量综合反映了城市收益扩展的速度及规模变动,克服了增长率在不同规模城市之间可比性较差的缺陷。

2、综合经济效率

主要采用地均GDP作为衡量综合经济效率的指标。城市的地均GDP综合反映了城市单位空间上的经济租金和经济收益及对土地这一重要资源的利用效率,即反映了城市创造和聚集财富的效率。

二、黄石在湖北省内综合经济竞争力排名情况及比较分析

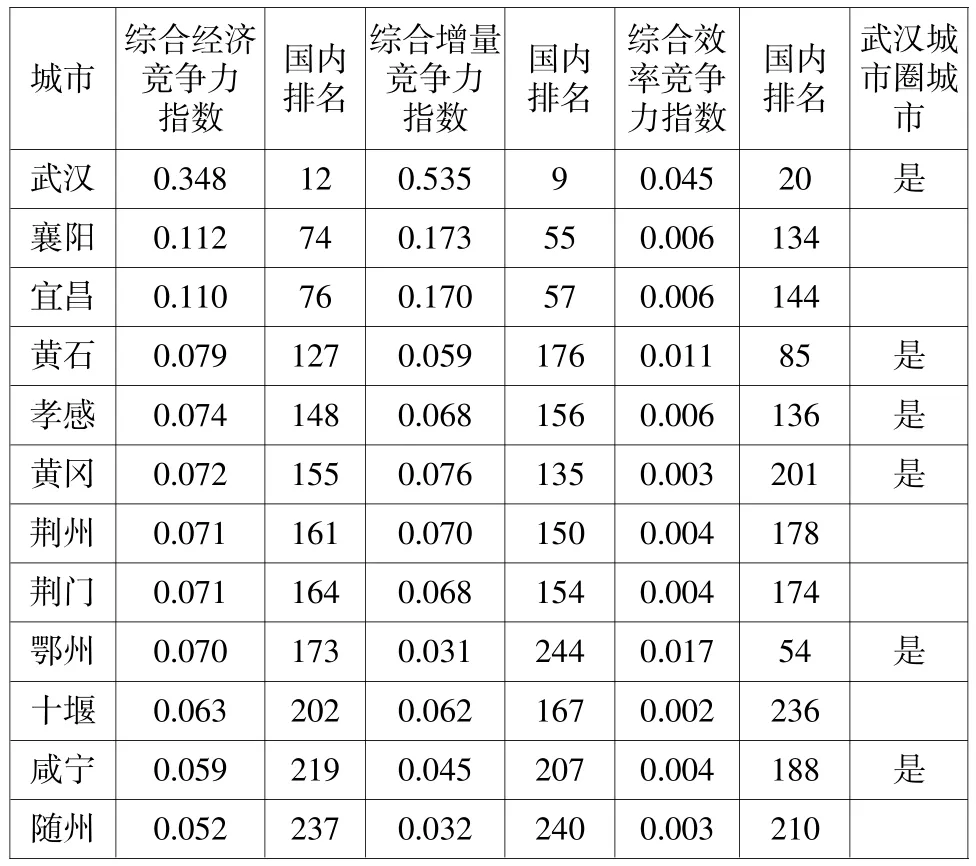

黄石作为湖北省重要工业城市和武汉城市圈的副中心城市,在湖北省及武汉城市圈的综合地位如何,以及如何强化副中心城市的地位,需要进行深入分析。但需要说明的是,《中国城市竞争力报告No.13》只针对地级市进行排名,因此仙桃、天门、潜江三个武汉城市圈省直辖市不在排名之列。在该研究报告中,城市综合经济竞争力主要包括综合增量竞争力和综合效率竞争力。表2列举了湖北省12个地级市以及武汉城市圈6个地级市的综合竞争力排名。

表2 2014年湖北省城市综合经济竞争力排名情况

从表2可见,武汉作为省会城市,2014年综合竞争力在全国排名12,在湖北省及武汉城市圈中遥遥领先。黄石综合竞争力在国内排名127位,在省内排名第4,仅次于武汉、襄阳和宜昌这湖北省“一主两副”城市。在武汉城市圈中排名中列第2名,仅次于武汉,与其副中心城市的地位是相称的。但应看到,黄石与武汉以及襄阳、宜昌的差距较大,且与其他城市的距离并未有效拉开,存在被省内其他同类城市赶超的较大风险。从综合竞争力的两个部分构成来看,黄石综合效率竞争力较高,在全国排名85位,除武汉外省内排名第二,反映黄石我市单位面积上经济收益和土地资源的利用效率较高。但是综合增量竞争力较低,仅在全国排名176位,在省内列入统计的12个地级市中排名第9位,在武汉城市圈内也低于武汉、黄冈和孝感,反映了黄石市经济增长速度不高,这与黄石吸引、占领、争夺、控制资源和市场创造价值的能力及持续力不高是密不可分的。

三、黄石在湖北省外综合经济竞争力排名情况及比较分析

1、黄石在长江中游城市群29个城市中的排名情况

长江中游城市群(简称“中三角”)以武汉为中心城市,长沙、南昌为副中心城市,包括湖北的“武汉都市圈”(武汉、黄冈、黄石、鄂州、孝感、咸宁、仙桃、天门、潜江)、襄荆宜城市群(荆州、荆门、宜昌、襄阳、十堰、随州)、湖南的“长株潭城市群”(长沙、株洲、湘潭、岳阳、益阳、常德、娄底、衡阳)和江西的“环鄱阳湖经济圈”(南昌、景德镇、鹰潭、九江、新余、抚州、宜春、上饶、吉安)共32个城市,因本报告中缺仙桃、天门和潜江的数据,故以其他29个城市为样本进行比较研究,结果如表3所示。

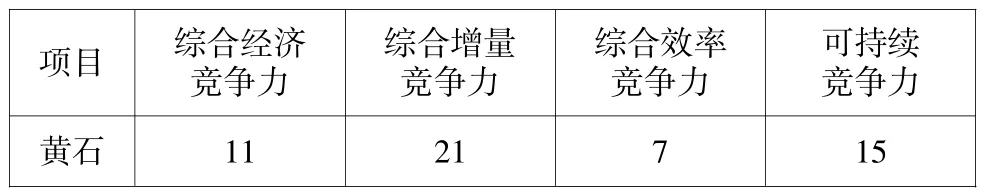

表3黄石在“中三角”城市中的综合排名统计表

由表3可知,黄石市在“中三角”城市群中的综合实力居中,由于自身曾经具有良好的工业基础,所以综合效率竞争力上具有比较大的优势,但是近几年来的经济发展有限,综合增量竞争力落后,后期经济发展压力较大,可持续竞争力不足。

2、黄石在长江经济带13个区域中心城市中的排名情况

依据《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》和《长江经济带综合立体交通走廊规划》,按照综合竞争力和城市集散程度,长江经济带形成了九江、岳阳、黄石、常州、舟山、南通、芜湖、宜昌、扬州、池州、镇江、安庆和铜陵等13个区域中心城市,结果如表4所示。

表4黄石在“长江经济带”城市中的综合排名统计表

由上表可知,黄石市在“长江经济带”城市群中的综合实力非常弱,不管是综合增量竞争力、综合效率竞争力还是可持续竞争力,黄石都是处于倒数的位置,说明黄石今后要想借助长江经济带的开发带动发展的难度要大的多。

四、政策建议

虽然2014年黄石在294个城市中取得了127名的好成绩,但与省内和省外的兄弟城市相比,在很多方面仍有较大的差距。针对研究报告中体现出来的突出问题,提出以下几点政策建议。

1、坚持产业强市,提升综合增量竞争力

一是优化产业空间布局。按照布局集中、用地集约、绿色生态、低碳环保的发展理念,构建集约高效的生产空间,推动工业集聚集群发展。二是推进产业转型升级。培育发展新兴支柱产业,推动电子信息、高端装备制造、生物、新材料、节能环保、新能源等战略性新兴产业规模化发展,加快培育成为黄石市的新兴主导产业和支柱产业。改造提升传统优势产业,推进工业绿色转型发展,大力实施“传统产业提升计划”,运用高新技术和先进适用技术改造提升钢铁、有色、建材、能源四大传统支柱产业,提升产品档次,延伸产业链条,促进产业向价值链高端升级、向集群化方向发展、向循环式生态改造。三是提升产业核心竞争力。推进集群发展,大力推进企业“退城入园”,促进项目向产业园区聚集,引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作,促进关联企业和上下游企业集群发展,形成以主导产品为核心的产业集群。大力实施企业成长工程,研究和完善促进中小微企业发展的政策措施,为加快中小微企业发展创造良好环境和条件,支持骨干龙头企业资本扩张,进一步提高产业集中度。

2、坚持生态立市,提升生态城市竞争力

坚持“绿色决定生死”的思维,牢固树立“生态立市”理念,健全激励约束机制,加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式,增强可持续发展能力,创建国家生态文明先行示范区、全国环保模范城市、国家森林城市和全国生态市。一是加强资源节约和管理,大幅度提高能源资源利用效率。二是大力发展循环经济,加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系。三是加强生态修复和环境保护,坚持预防与治理并重,强化生态、资源、环境保护力度,努力实现可持续发展。四是加强生态文明制度建设,实行最严格的生态保护制度、损害赔偿制度、责任追究制度,严格落实环境保护目标责任制,健全重大环境事件和污染事故责任追究制度。

3、坚持文化荣市,提升文化城市竞争力

坚持社会主义先进文化前进方向,加快推进文化创新,大力发展文化事业和文化产业,构建覆盖城乡的公共文化服务体系,努力建设文化强市。一是完善现代公共文化服务体系。加强重大公共文化工程和文化项目建设,完善公共文化服务体系,提高服务效能。二是保护地域历史文化资源。提高地域历史文化保护意识,加强黄石工业遗址保护和价值研究,申报黄石矿冶工业遗产为世界文化遗产,积极申报国家级历史文化名城。三是培育发展文化产业。实施重大文化产业项目带动战略,积极扶持传统文化产业发展,大力培植文化创意、数字出版、动漫游戏等新兴文化产业,构建现代文化产业体系。

4、建设智慧黄石,提升信息城市竞争力

构建智慧城市信息网络体系,积极推进“三网”融合发展,进一步完善城市宽带主干网络,建设以光纤、3G/LTE网络为主的传输骨干网。继续实施村村通信息工程,提高农村网络通信能力。加快新一代互联网建设,统筹规划和推进IPv6商用建设。利用“云计算”、“虚拟化”等先进技术,建立基础资源综合服务平台,深化电子政务应用,构建智慧黄石政务体系。以社会保障、医疗卫生、教育科技、数字城管、环境保护等涉及国计民生领域信息化为重点,推进社会公共领域信息化。

5、建设创新黄石,提升知识城市竞争力

紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇,大力实施创新驱动发展战略。推动经济发展进入到创新驱动、内生增长的轨道,努力把黄石建设成为国家创新型试点城市。一是大力推进科技创新。培育发展创新主体,深入实施科技企业创业与培育工程,发展壮大科技型企业队伍。完善公共创新服务平台,加强企业技术创新平台和创新能力建设。健全技术创新体系,优化科技资源配置。二是优先发展教育事业。全面实施素质教育,提升教育发展品质,全面普及学前教育,优质均衡发展义务教育,普及高中阶段教育,加强职业教育基础能力建设,提升特殊教育水平,构建终身教育体系。三是加强人才培养开发。以高层次人才、高技能人才为重点,建立健全多元化人才培养机制。大力开发急需紧缺人才,建立重点领域人才开发协调机制,加快重点产业、行业的人才培养与开发。创新人才机制,完善人才投入机制,创新人才评价机制,强化人才激励机制,健全人才保障机制,最大限度地激发人才的创造活力。

参考文献

[1]倪鹏飞:中国城市竞争力报告No.13[M].社会科学文献出版社,2015.

[2] Douglas W,Larissa M:Urban Competitiveness Assessment. Developing Country Urban Regions:the Road Forward,2000.

[3]倪鹏飞:中国城市竞争力理论研究与实证分析[M].中国经济出版社,2001.

[4]廖远涛、顾朝林、林炳耀.:新城市竞争力模型:层次分析方法[J].经济地理,2004(1).

[5]王发曾、吕金嵘:中原城市群城市竞争力的评价与时空演变[J].地理研究,2011(1).

[6]孟祥林:区域经济一体化进程中小城镇扮演的角色与发展举措分析[J].廊坊师范学院学报(社会科学版),2015(1).

(责任编辑:徐悦)

基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目,技术创新推动资源型城市产业转型的路径及政策研究,编号:14YJC790147;湖北省教育厅人文社会科学研究青年项目,面向产业转型的资源枯竭型城市创新系统的培育与治理研究,编号:15Q184。