发展中国家气候变化技术需求及技术转移障碍

2016-04-06辛秉清��刘云陈雄许佳军陈纪瑛孙

辛秉清��刘云 陈雄 许佳军 陈纪瑛 孙洪 ��

摘要为促进我国气候变化适用技术向其他发展中国家转移,通过文献分析、问卷调查和专家咨询等方式,对联合国发展中国家气候变化技术需求评估报告进行了分析,确定了发展中国家气候变化技术需求的重点领域和技术、需求特点和技术转移障碍等。研究发现:①在减缓领域,发展中国家技术需求的优先领域为能源和农业,次优先领域为废弃物处理和工业节能,能源领域的优先方向为能源工业、交通和家用节能,农业领域的优先技术为改进作物管理、养殖废弃物管理、家畜饮食配方改良;②在适应领域,优先领域为农业和水资源,次优先领域为海岸带管理、卫生健康,农业领域的优先技术为作物管理、土地管理、农田水利和节水灌溉、高效牧场和牲畜管理,水资源领域的优先技术为雨水收集利用、供水渗漏控制、城市污水处理与回用、气候监测与预警系统、水井技术;③利用科技应对气候变化已成为广大发展中国家的共识,不同类型国家因国情和自然条件不同,其气候变化技术需求也各有侧重,但普遍以成熟适用技术为主,且与本国的优先发展事项紧密关联,同时发展中国家对于能力建设的需求十分强烈;④在技术转移的障碍方面,技术受方的障碍包括资金和市场障碍、能力条件障碍、信息障碍、法律政策障碍、知识产权和技术障碍、传统文化和公众意识障碍,技术供方的障碍(以我国为例)包括资金不足,存在多头管理,信息不对称,机构缺乏走出去的意愿等。最后,提出了我国加强气候变化南南科技合作的政策建议。

关键词发展中国家;应对气候变化;技术需求;技术转移

中图分类号F205文献标识码A文章编号1002-2104(2016)03-0018-09

doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2016.03.003

科技是应对气候变化,实现可持续发展的重要手段[1]。在全球气候变化背景下,发展中国家由于贫困、落后,缺乏资金、技术,应对气候变化能力普遍不足,更易受到气候变化的不利影响,对气候变化技术的需求尤为强烈[2-4]。正因如此,《联合国气候变化框架公约》将发展中国家气候变化技术转移作为优先和长期事项[5]。在相关技术转让机制支持下,联合国启动了发展中国家气候变化技术需求评估工作,截至2014年完成了近80个国家的需求评估报告(Technology Needs Assessment, TNA)。

我国和其它发展中国家有着相似的挑战和共同的发展愿景。在全球气候变化背景下,我国的气候变化技术和经验可为其它发展中国家提供帮助[6]。加强气候变化南南科技合作,不但有助于促进我国适用技术、产品输出,也有助于缔造双方命运共同体意识,维护发展中国家的整体利益,实现互利共赢。目前,国内对于发展中国家技术需求的研究仅停留在宏观层面,没有具体到国别和技术;对各国气候变化需求报告也缺乏系统分析,特别是部分非洲和美洲国家的研究资料为法语或西班牙语,给国内人员研究增加了难度。本文对20个发展中国家的技术需求报告进行了分析,结合问卷调查、专家研讨等方式,确定了发展中国家应对气候变化技术转移需求和障碍,并提出了我国开展气候变化南南科技合作的政策建议。

1发展中国家气候变化技术需求

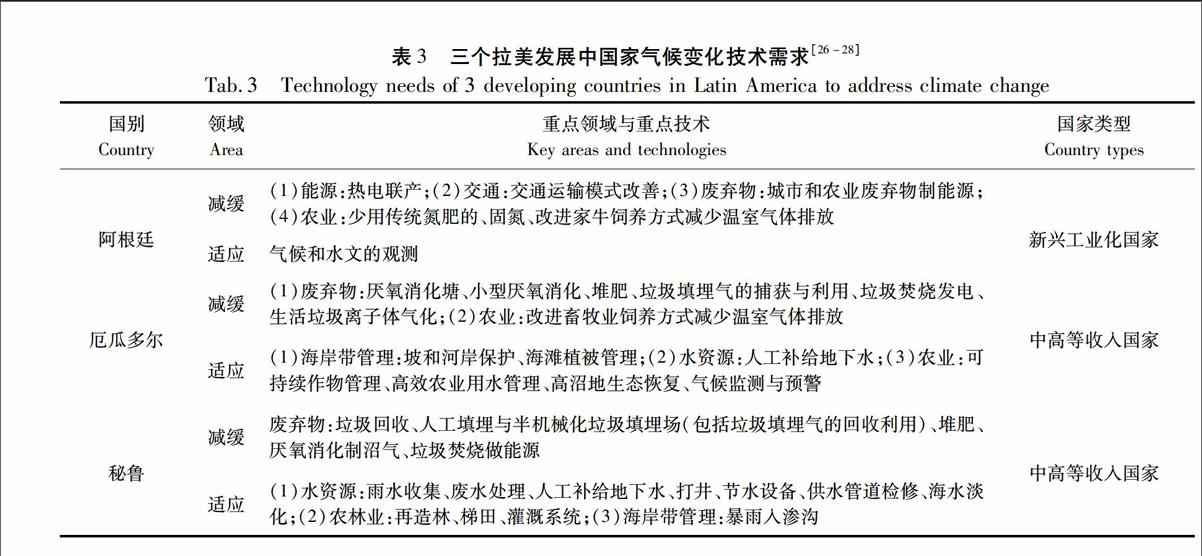

根据气候变化话语权、外交关系、经济发展程度、自然地理条件等因素,在文献分析和专家咨询的基础上确定了泰国、肯尼亚、阿根廷等20个代表性发展中国家,在地域上覆盖了亚洲、非洲和拉美地区,在发展程度上覆盖了低收入国家(包括最不发达国家)、中等收入国家和新兴工业化国家,在地理特征上覆盖了内陆国、小岛国和临海国等。通过对上述国家气候变化技术需求报告的分析,发现技术需求的重点领域和优先技术集中在以下方面(详见表1、表2、表3):

1.1减缓领域的重点领域与优先技术

温室气体主要排放源、减排潜力是确定减缓优先领域的重要标准。经分析,绝大多数发展中国家把能源和农林业列为减缓的优先领域,部分国家还将废弃物处理、工业列为优先领域。

(1)能源领域的优先方向为能源工业、交通和家用节能。①能源工业的优先技术与发电、供热相关,包括使用可再生能源、提高化石能源利用效率和热电联产。可再生能源技术中,太阳能光伏发电、生物质厌氧消化(制沼气)最优先,其次为风力发电涡轮机、小水电和常规水电技术、废弃物生产能源等。由于发展中国家大量无电人口处于农村偏远地区,因此小型户用离网发电设施更受青睐,在需求中占很大比例。提高化石能源利用效率的优先技术为燃气轮机联合循环。②交通领域的优先技术为车用燃料转换(如用电力、液化天然气、液化石油气作为替代能源)、交通运输模式的转变(如采用大运量快速公路、铁路运输)、换用小排量节油型汽车等。与能源工业相比,交通领域的技术需求更侧重于行为习惯和交通模式的改变等软技术。③家用节能技术中,太阳能热水器、节能照明(如紧凑型荧光灯)和节能炉具等为优先技术。

(2)农业领域的优先技术为改进作物管理,其次为养殖废弃物管理、牛羊等家畜饮食配方改良。改进作物管理主要针对水稻种植,优先技术包括土壤养分管理等土肥技术、有机农业、少耕免耕等土壤保护技术、生物肥料、肥料定量和灌溉技术、作物多样化等。林业领域的优先技术为造林和再造林、林火的监测与预防、可持续的社区森林管理技术。

(3)废弃物管理领域的优先技术为垃圾填埋、填埋气回收、垃圾焚烧等。

(4)工业领域的优先技术为生产工艺的更新升级,包括水泥生产(干法)、钢铁冶炼(电弧炉、轧制单元、连铸技术)、铝生产等。

1.2适应领域的重点领域与优先技术

气候变化脆弱性是确定适应优先领域的重要标准。经分析,绝大多数发展中国家把农业和水资源列为适应的优先领域,部分国家还将海岸带管理、卫生健康列为优先领域。除部分依赖旅游经济的国家外,把环境保护列为优先领域的国家很少。

(1)农业领域的优先技术为作物管理,其次为土地管理、农田水利和节水灌溉、高效牧场和牲畜管理。作物管理的优先技术为利用生物技术对作物品种进行改良,包括新品种选育、抗旱抗逆品种选育和早熟短季品种选育等。土地管理的优先技术包括土壤保护、保护性农业、提高土壤肥力、免耕等。减缓和适应均把农业作为重点领域,减缓技术主要是减少养殖业、稻田耕作引起的温室气体排放,适应技术主要是在气候变化影响下稳定农产品产量,两类技术略有交叉。

(2)水资源领域的优先技术为雨水收集利用及其它集水技术,其次还包括供水系统升级以减少输水渗漏、城市污水处理与回用、气候监测与预警系统、水井技术等。

(3)海岸带管理领域的优先技术包括沿海湿地恢复、海塘和防护堤技术、基于社区的灾害预警技术、防灾预案和排水系统改善。

(4)卫生健康领域的优先技术为水和食源性疾病防治技术、热带病防治技术、安全饮用水、疾病诊断技术等,且需要加强卫生基础设施改善和医护人员培训。

可以看出,发展中国家对于应对气候变化技术有很强的需求,利用科技应对气候变化已成为广大发展中国家的共识。

2发展中国家气候变化技术需求的特点

通过以上需求分析,可以看出发展中国家技术需求的特点主要表现在以下方面:

(1)发展中国家的技术需求与本国的优先发展事项紧密关联。在确定技术需求时,发展中国家首先考虑技术是否符合发展规划,是否有助于减贫、改善民生、促进可持续发展、实现千年发展目标;然后再评估技术的经济、社会和环境效益,如减排效果、市场潜力、对就业的影响以及投资运行成本等。因此,能源、农业、水资源等与经济发展相关的领域就成了发展中国家的首选,甚至孟加拉、斯里兰卡等低排放国家,本身没有减排义务和动力,但为了促进经济增长和就业,仍将可再生能源技术做为优先技术。

(2)发展中国家的技术需求以成熟适用技术为主。发展中国家技术需求总体上与其经济发展阶段相适应,低成本、成熟适用、易掌握、效果好的技术是发展中国家的优先选择,表1、2、3中列出的技术除碳捕获与封存外,均已在有关发展中国家应用,且取得了良好效益。此外,发展水平较高的国家也对高新技术提出了需求,如泰国把智能电网、碳捕获与封存作为减缓领域的重点技术,阿根廷把气候变化科学观测作为适应领域的重点技术。

(3)不同区域、自然地理条件国家侧重的技术不同。从区域上看,撒哈拉以南的非洲将可再生能源、农村地区的电气化和粮食安全作为优先技术;拉美国家将清洁能源、低碳燃料和生物燃料作为能源领域的优先技术;蒙古和中亚国家将牲畜品种改良、疾病防治、可持续牧场管理作为优先技术;东南亚和南亚地区因国家类型复杂,技术侧重点不明显。从类型和自然条件上来看,小岛国将应对

海平面上升和沿海防灾减灾作为适应的优先技术;最不发达国家将清洁炉灶、可再生能源技术作为能源领域的优先技术;印尼的森林和泥炭资源丰富,因为滥伐、林火和泥炭地退化,导致印尼温室气体排放量世界第三,因此印尼把

林业和泥炭地保护作为减缓的优先领域;斯里兰卡属于世界生物多样性热点地区之一,旅游业发达,该国将生物多样性保护作为适应的优先领域。

(4)发展中国家对于应对气候变化能力建设的需求非常强烈,不仅需要硬技术,也需要诸如制度、政策、模式、管理、经验之类的软技术。能力建设包括必要的基础设施配套、专业人才的培养、科研机构研发能力的提升、促进技术转移和创新的制度和环境建设。不同领域和地区能力建设需求不同,如亚太国家更侧重于制度和环境建设需求,非洲国家则更侧重于基础设施配套、专业人才培养需求,拉美国家侧重在人才和机构能力建设以及信息获取。

发展中国家在气候变化国际谈判中立场基本一致, 但由于利益诉求、发展程度、温室气体排放量、受气候变化影响程度不同,在温室气体排放目标等谈判问题上也存在分歧。77国集团代表了传统发展中国家,呼吁国际社会达成把发展中国家民众利益放在首位的气候协议,但77国集团是一个比较松散的磋商机制,内部也有一定的分歧。小岛国和最不发达国家是气候变化最显著的受害者。

海平面上升关系小岛国的存亡,因此小岛国呼吁主要排放大国承担减排义务,到2050年全球减排85%,坚持地球升温控制在1.5℃内的目标,但由于话语权小,只能一边呼吁,一边自救,因此对于适应气候变化技术和资金的需求特别强烈。最不发达国家经济和技术落后,缺乏应对气候变化能力,减排呼声与小岛国类似。发展难题和气候变化不利影响是最不发达国家面对的突出问题,因此最不发达国家对于适应气候变化技术和资金的需求特别强烈。基础四国经济发展迅速,温室气体排放量不断上升,国际压力较大,目前已接受西方国家提出的2℃以内的温升目标;同时也坚持谈判应在《联合国气候变化框架公约》、《京都议定书》、《巴厘路线图》框架下进行,要求发达国家率先采取行动,承担绝对量化减排义务,给发展中国家留下发展空间。基础四国面临着自身发展需要和国际舆论聚焦的双重压力,对于清洁技术和减排技术需求强烈。

联合国技术需求评估为发展中国家气候变化技术转移提供了科学支撑,但也存在一些不足,如在确定优先技术过程中缺少金融部门参与;部分国家没有完全按照评估体系筛选技术,导致部分优先技术需求脱离实际;确定的技术需求虽然详细到技术层面,但仍然比较模糊,没有分解到具体的工艺、参数、型号等,也没有明确技术需求的对接机构;技术的优先程度没有衡量,只是定性的排序,对产业的导向也不明确;对环境保护技术的关注不够。以上在研究时需要注意。

3发展中国家气候变化技术转移的障碍

目前,国外对发展中国家气候变化技术转移障碍的研究主要站在发达国家角度,国内对于气候变化技术转移障碍的研究集中南北技术转移上,对南南技术转移研究较少。Adenle等[29]认为发展中国家气候变化农业技术转移的限制因素包括基础设施落后、科研能力不足、金融信贷缺乏等。Rai等[30]通过文献研究认为知识产权、技术接受国的特点、国际合作伙伴的角色是气候变化低碳技术转移的重要因素。Biagini等[31]通过对全球环境基金会适应领域援助项目研究,提出技术转移的关键障碍包括转移技术的选择及适宜程度、市场障碍、发展中国家对技术获取的难度。Belman等[32]提出经合组织国家中小企业向发展中国家转移气候技术的障碍包括不了解发展中国家市场,发展中国家缺乏研发资金等。刘云等[33]认为应对气候变化南南技术转移的障碍主要包括资金、知识产权和能力建设问题。

本文从发展中国家角度研究气候变化技术转移障碍,通过技术需求评估报告分析、问卷调查、南南合作案例分析和专家研讨会,提出了发展中国家在南南技术转移中存在的障碍,并从技术输出方角度,分析了我国向发展中国家技术转移的障碍,如下:

3.1技术接受方的障碍

(1)资金障碍。主要包括技术转移推广的初始投入和运行成本较高,发展中国家政府和企业的资金有限,金融体系落后等。例如,可再生能源电站、农业基础设施建设、工业设备更新等资本密集型技术投资高、回收期长,发展中国家往往面临资金来源不足、缺少投资者的问题;对落后技术和设备的累计投入过高,政府、企业短期内没有更新技术的意愿。

(2)市场障碍。主要指居民购买力不足,市场不完善和不稳定等。例如,落后国家居民收入低,购买力弱,诸如太阳能热水器、节能产品、农作物良种等消费类技术产品难以大范围推广,只能在少数公共机构和富人群体中应用;能源、农业等市场存在垄断,阻碍新技术的转移应用。

(3)能力条件障碍。主要涉及人员能力、机构能力及基础设施配套等环境条件。例如,国民受教育程度低,普遍缺乏科学素养,对新技术的学习接受能力弱;高水平的研发人员缺乏;普通技术人员缺少技术安装、调试、运行、维护能力;研究机构科研基础条件差、缺乏研究经验,难以完成输入技术的消化吸收;政府机构缺乏促进技术转移推广的制度、经验和能力,对本国的需求没有很好的识别,不清楚最需要的技术;技术转移缺少所需的基础设施、制度环境配套。

(4)信息障碍。主要指信息不对称。例如,政府、企业不了解国内外有哪些适用的环境友好技术,以及技术效果、应用范围、技术参数等;缺少技术合作信息和渠道,不清楚国外哪些机构有技术转让意愿,如何获得发达国家和国际组织的资助。以上因素可能会导致政府决策者做出错误判断,放弃引进技术或引进了不合适的技术。

(5)法律政策障碍。主要指促进技术转移的法律政策不完善。例如,国家战略规划对应对气候变化不够重视,促进环境友好技术推广的支持政策欠缺或力度不够,如对清洁能源缺乏税收优惠、补贴,政府采购缺少对节能产品的支持等;相关节能减排、环境保护的法律政策执行力度弱,政府对违法活动的处置不力;对相关法律政策的宣传不足,企业和民众不了解气候变化的新政策。

(6)知识产权和技术障碍。包括技术转移的知识产权壁垒,以及高昂的专利付费;新技术、设备的复杂度高,专业操作维护人员缺乏;引进技术在国内缺少相关技术标准、规范;科学研究缺少相关基础数据,如历史气象、水文、遥感数据等。

(7)传统文化和公众意识等软环境障碍。例如,企业和民众环保观念落后,缺少节能减排意识;农村传统文化影响了新品种、新技术的推广;政府和民众的工作效率低下,诚信度不高。

3.2我国与其他发展中国家技术转移的障碍

(1)资金不足。目前,我国主要通过基础设施建设、成套设备援助和物资捐赠等方式支持发展中国家应对气候变化,用于科技合作的资金有限,项目规模小。支持企业走出去开展气候变化科技合作的金融优惠政策缺乏。

(2)多头管理。南南气候变化技术转移是一项系统工程,不仅涉及技术示范、技术培训、联合研究等科技合作,而且需要机构援建、基础设施建设、设备援助等的配套,涉及商务部、发改委、科技部等多个部门,部门间的统筹协调工作有待加强。南南科技合作缺少行动规划、路线图等。

(3)信息不对称。科研机构、大学、企业对合作国相关法律、政策、政府机构信用缺乏了解,合作渠道有限,技术转移机构的质量和数量难以满足现行需求,存在信息不对称问题。此外,我国援外技术机构与发达国家同类机构存在一定的竞争关系,而后者在该领域已深耕多年,在技术、资金、管理经验等方面都拥有明显优势。

(4)走出去的意愿不强烈。南南合作项目见效慢,短期收益率低,可持续性差,且隐含政治风险,影响了企业的积极性。援外人员待遇不高,海外工作生活条件差,且面临人身安全、健康风险、家庭分居等不稳定因素。科研机构和大学以创新能力和学术水平为考核指标,不重视南南合作,影响了援外人员的积极性。

我国在气候变化南南技术转移中存在的障碍,也是我国南南科技合作中普遍存在的障碍。

4我国加强气候变化南南科技合作的政策建议

改革开放30多年,我国经济社会取得了飞速发展,科技水平已长期处于发展中国家前列,我国在发展中国家中的影响力日益增强,有能力也有必要进一步深化应对气候变化南南科技合作。2015年9月,我国政府宣布将投入200亿元人民币建立“中国气候变化南南合作基金”,帮助发展中国家向绿色、低碳发展模式转变。2015年12月,联合国气候变化大会通过“巴黎协定”,要求把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2℃之内,要求各方以“自主贡献”的方式参与应对气候变化行动,也为南南科技合作创造了更广阔的空间。通过对发展中国家技术需求和技术转移障碍的分析,提出加强气候变化南南科技合作建议如下:

(1)制定行动规划,加强部门协调,开展气候变化重点领域科技合作。加强我国应对气候变化南南科技合作的战略性、前瞻性工作部署,制定气候变化南南科技合作规划,出台相应配套政策和措施。建立完善覆盖外交、科技、商务、金融等部门的会商制度,集中资源开展能源、农业、水资源等外方急需,且属我方优势领域的合作。加强与技术受让国驻华使馆、我驻外使馆的沟通联系,提高气候变化南南技术合作的针对性。加强发展中国家应对气候变化技术需求动态监测,搭建技术供需信息服务平台。

(2)完善多层次合作机制,加强双多边合作,提升国际话语权。发挥双边机制作用,围绕气候变化等全球问题深化政府间科技合作,支持双边自主合作;加强与联合国等国际组织的多边合作,共同发起、设立气候变化南南科技合作研究计划,利用好国际组织的专家和渠道,发挥国际组织协调发展中国家政府和科研机构的作用;支持我国科研人员和政府官员到气候变化框架公约秘书处、环境署、全球环境基金会、气候技术中心等组织任职,竞争执委或有决策权的职务,提升我国在多边气候变化南南合作项目设计和资金分配中的话语权。

(3)引导和鼓励全方位、多渠道的技术输出。支持我国科研机构、企业与发展中国家开展气候变化技术培训、合作研究、技术示范、政策咨询和技术服务等合作,建立技术示范基地,促进我国气候变化技术、产品和标准走出去。支持我国科研机构与发展中国家开展气候变化领域的基础研究、观测和科学考察、技术研发等合作,在可再生能源、农业、环境等重点领域共建联合实验室、研究中心。支持我国科研人员与发展中国家共同参与世界气候研究计划(WCRP)、国际地圈—生物圈计划(IGBP)等国际大科学计划。

(4)协助技术受方加强能力建设。在管理层面,通过培训、合作研究,向发展中国家提供政策规划、技术咨询等服务,提高发展中国家编制气候变化科技规划、制订和实施科技政策的能力,提升发展中国家的宏观科技管理水平。在规划层面,支持发展中国家编写应对气候国家方案、《国家信息通报》和《技术需求评估报告》,协助发展中国家科技界参加政府间气候变化委员会(IPCC)评估报告有关工作等,提高发展中国家技术需求识别能力。在技术层面,支持发展中国家气候变化科研条件改善,鼓励我国公共科研设施、平台向发展中国家科研人员开放,支持发展中国家科研人员来华开展研究项目,扩大人才培训和学位进修的规模。

(5)多渠道拓宽资金来源,优化资金支出结构。完善以中央财政拨款和政策性银行长期低息贷款为主、企业投资为辅的多渠道资金筹措机制;支持企业、科研机构申请联合国、区域发展银行、多边金融机构的金融支持;探索设立与国家中小企业发展基金性质相同的母基金,吸引企业、金融机构、地方政府等共同参与,发挥杠杆作用和乘数效应。建立气候变化科技援助项目的评价体系,加强财政支持项目的绩效评估。推进援助项目经费管理改革,推动资金使用方式与国际通行方式接轨,提高援外人员待遇。

(6)完善配套措施,推动企业走出去。鼓励科研机构与企业合作,产学研联合共同开展气候变化领域技术合作。鼓励企业在风险可控的前提下发挥自身优势到发展中国家开展投资、并购,建立合资或独资企业。引导企业自律,提高输出技术产品的质量,避免在发展中国家恶意竞争,减少对当地生态的破坏。培育熟悉发展中国家法律、政策、风俗、文化的南南气候技术转移机构,提升技术转移中介的服务质量。

随着发展中国家整体实力的提升,南南科技合作应对气候变化的重要性越来越突出。特别是巴黎气候变化大会以后,国际和国内都对气候变化南南科技合作给予了重视,为气候变化南南科技合作创造了广阔的前景。我国参与气候变化南南科技合作的优势十分明显,一方面,科技的进步使我国形成了较为完善的气候变化技术体系,覆盖了农业、水资源、环境、能源、工业等各个领域,国力的提升也为技术合作提供了资金保障,另一方面,发展阶段的相似性又使得我国的适用技术更具有针对性,更符合发展中国家的需求。同时,气候变化南南科技合作对于我国的战略重要性也十分明显,既有助于为应对全球气候变化做出贡献,提升我国的国际形象和话语权,又有助于推动“一带一路”战略的实施,促进我国企业进入发展中国家市场。多年来,我国通过技术培训、人员交流、合作研究、技术咨询服务、物资设备援赠、学位教育等方式,面向发展中国家提供了力所能及的支持,帮助他们应对气候变化,得到了受援国的肯定,取得了良好的政治外交效益。新形势下,气候变化南南科技合作需要进一步加强。

(编辑:尹建中)

参考文献(References)

[1]Cantore N, te Velde D W, Peskett L. How Can Lowincome Countries Gain from a Framework Agreement on Climate Change? An Analysis with Integrated Assessment Modelling[J]. Development Policy Review, 2014, 32(3): 313-326.

[2]United Nations. United Nations Framework Convention on Climate Change [R]. New York: United Nations, 1992.

[3]IPCC. Climate Change 2013: The Physical Science Basis(Summary for Policymakers)[R]. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

[4]IPCC. Climate Change 2014:Impacts, Adaptation, and Vulnerability(Summary for Policymakers)[R]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

[5]Haselip J, Hansen U E, Puig D, et al. Governance, Enabling Frameworks and Policies for the Transfer and Diffusion of Low Carbon and Climate Adaptation Technologies in Developing Countries[J]. Climatic Change, 2015, 131(3): 363-370.

[6]刘燕华, 冯之浚. 南南合作:气候援外的新策略[J]. 中国经济周刊, 2011, 9: 18-19. [Liu Yanhua, Fen Zhijun. South South Cooperation: New Strategy of Climate Aid[J]. China Economic Weekly, 2011, 9: 18-19.]

[7]Thailands National TNA Team. Thailand Technology Needs Assessments Report for Climate Change[R]. Bangkok: National Science Technology and Innovation Policy Office of Thailand, 2012.

[8]Indonesias National TNA Team. Indonesias Technology Needs Assessment for Climate Change[R]. Jakarta: The Indonesia Climate Change Council, 2012.

[9]Viet Nams National TNA Team. Viet Nam Technology Needs Assessment for Climate Change[R]. Hanoi: Ministry of Natural Resources and Environment of Viet Nam, 2012.

[10]Cambodias National TNA Team. Kingdom of Cambodia Technology Needs Assessment and Technology Action Plans for Climate Change[R]. Phnom Penh: Ministry of Environment of Cambodia, 2013.

[11]Laos National TNA Team. Lao Peoples Democratic Republic Technology Needs Assessment Report[R]. Vientiane: Ministry of Natural Resources and Environment of Lao, 2013.

[12]Sri Lankas National TNA Team. Sri Lanka Technology Needs Assessment and Technology Action Plans for Climate Change[R]. Colombo: Ministry of Environment and Renewable Energy of Sri Lanka, 2011.

[13]Bangladeshs National TNA Team. Bangladesh Technology Needs Assessment and Technology Action Plans for Climate Change[R]. Dhaka: Ministry of Environment and Forests of Bangladesh, 2011.

[14]Mongolias National TNA Team. Technology Needs Assessment Mongolia[R]. Ulaanbaatar: Ministry of Environment and Green Development of Mongolia, 2013.

[15]Kazakhstans National TNA Team. Republic of Kazakhstan Technology Needs Assessment for Climate Change[R]. Astana: Ministry of Environment and Water Resources of Kazakhstan, 2013.

[16]South Africas National TNA Team. South Africas Climate Change Technology Needs Assessment[R]. Pretoria: Department of Science and Technology of South Africa, 2007.

[17]Ethiopias National TNA Team. Climate Change Technology Needs Assessment Report of Ethiopia[R]. Addis Ababa: Ministry of Water Resources of Ethiopia, 2012.

[18]Kenyas National TNA Team. Kenya Technology Needs Assessment and Technology Action Plans for Climate Change Adaptation[R]. Nairobi: National Environment Management AuthorityKenya, 2013.

[19]Zambias National TNA Team. Zambia Technology Needs Assessment for Climate Change[R]. Lusaka: Minister of Environment, Forestry and Physical Development of Zambia, 2013.

[20]Rwandas National TNA Team. Republic of Rwanda Technology Needs Assessment and Technology Action Plans for Climate Change[R]. Kigali: Ministry of Natural Resources of Rwanda, 2012.

[21]Malis National TNA Team. Mali Technology Needs Assessment and Technology Action Plans for Climate Change[R]. Bamako: National Agency of Meteorology, 2012.

[22]Sudans National TNA Team. The Republic of Sudan Technology Needs Assessment[R]. Khartoum: Minister of Environment, Forestry and Physical Development of Sudan, 2012.

[23]Ghanas National TNA Team. Ghana Technology Needs Assessment Report[R]. Accra: Ministry of Environment, Science and Technology of Ghana, 2012.

[24]Moroccos National TNA Team. Morocco Technology Needs Assessment and Technology Action Plans for Climate Change[R]. Rabat: Minister of Energy, Mines, Water and Environment, 2012.

[25]Mauritiuss National TNA Team. Mauritius Technology Need Assessment[R]. Port Louis: Ministry of Environment and Sustainable Development of Mauritius, 2012.

[26]Argentinas National TNA Team. Argentina Technology Need Assessment[R] Buenos Aires: Minister of Science, Technology and Innovation, 2012.

[27]Ecuadors National TNA Team. Ecuador Technology Need Assessment of Climate Change[R]. Quito: Ministry of Environment, 2013.

[28]Perus National TNA Team. Peru Technology Need Assessment of Climate Change[R]. Lima: Ministry of Environment, 2012.

[29]Adenle A A, Azadi H, Arbiol J. Global Assessment of Technological Innovation for Climate Change Adaptation and Mitigation in Developing World[J]. Journal of Environmental Management, 2015, 161: 261-275.

[30]Rai V, Funkhouser E. Emerging Insights on the Dynamic Drivers of International Lowcarbon Technology Transfer[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2015, 49: 350-364.

[31]Biagini B, Kuhl L, Gallagher K S, et al. Technology Transfer for Adaptation[J]. Nature Climate Change, 2014, 4(9): 828-834.

[32]Belman I A, Tzachor A. National Policy and SMEs in Technology Transfer: The Case of Israel[J]. Climate Policy, 2015, 15(1): 88-102.

[33]刘云, 郭有志, 高钰涵, 等. 应对气候变化南南技术转移机制、问题及对策[C]. 第九届中国软科学学术年会论文集: 下册. 北京:中国软科学研究会, 2013: 1-7. [Liu Yun, Guo Youzhi, Gao Yuhan, et al. Mechanism, Problem and Strategy of South South Cooperation to Address Climate Change[C]. 9th China Soft Science Annual Conference Proceedings: Volume II. Beijing: The Association for Soft Science of China, 2013: 1-7.]

[34]UNFCCC Secretariat. Second Synthesis Report on Technology Needs Identified by Parties not Included in Annex I to the Convention[R]. Bonn: UNFCCC, 2009.

[35]UNFCCC Secretariat. Third Synthesis Report on Technology Needs Identified by Parties not Included in Annex I to the Convention[R]. Bonn: UNFCCC, 2013.

[36]王克, 邹骥, 崔学勤, 等. 国际气候谈判技术转让议题进展评述[J]. 国际展望, 2013, 4: 12-26,139. [Wang Ke, Zou Ji, Cui Xueqin, et al. Review of the Progress of Technology Transfer Issue in International Climate Negotiation [J]. Global Review, 2013, 4: 12-26, 139.]

[37]刘燕华, 钱凤魁, 王文涛, 等. 应对气候变化的适应技术框架研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(5): 1-6. [Liu Yanhua, Qian Fengkui, Wand Wentao, et al. Chinas Climate Assistance in the Framework of SouthSouth Cooperation[J]. China Population, Resources and Environment, 2013, 23(5): 1-6.]

[38]张莉. 发展中国家在气候变化问题上的立场及其影响[J]. 现代国际关系, 2010, (10): 26-30,40. [Zhang Li. The Position of Developing Countries and Their Impact on Climate Change Issues [J]. Contemporary International Relations, 2010, (10): 26-30, 40.]

[39]辛秉清, 李昕, 陈雄, 等. 发达国家应对气候变化科技援外策略研究及启示[J]. 中国科技论坛, 2014, (1): 155-160. [Xin Bingqing, Li Xin, Chen Xiong, et al. Study on Technical Aid Strategy of Developed Countries in the Area of Climate Change[J]. Forum on Science and Technology in China, 2014, (1): 155-160.]

[40]潘韬, 刘玉洁, 张九天, 等. 适应气候变化技术体系的集成创新机制[J]. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(11): 1-5. [Pan Tao, Liu Yujie, Zhang Jiutian, et al. Integrated Innovation Mechanism of Technology System for Adaptation to Climate Change[J]. China Population, Resources and Environment, 2012, 22(11): 1-5.]

[41]王璟珉, 魏东. 对目前全球气候变化问题认知程度的思考[J]. 中国人口·资源与环境, 2008, 18(3): 58-63. [Wang Jingmin, Wei Dong. Cognition Research on Global Climate Change[J]. China Population,Resources and Environment, 2008, 18(3): 58-63.]

[42]秦海波, 王毅, 谭显春, 等.美国、德国、日本气候援助比较研究及其对中国南南气候合作的借鉴[J]. 中国软科学, 2015, (2): 22-34. [Qin Haibo, Wang Yi, Tan Xianchun, et al. A Comparative Study of Climaterelated Aid among the United States, Germany, and Japan: Implications for Chinas SouthSouth Cooperation Concerning Climate Change[J]. China Soft Science, 2015, (2): 22-34.]

[43]高钰涵, 刘云, 辛秉清, 等. 面向发展中国家应对气候变化技术转移的资金机制研究[J]. 科技和产业, 2014, (1): 111-115. [Gao Yunhan, Liu Yun, Xin Bingqing, et al. The Financial Mechanism Research in Technology Transfer to Address Climate Change[J]. Science Technology and Industry, 2014, (1): 111-115.]

[44]孙成永, 康相武, 马欣. 我国适应气候变化科技发展的形势与任务[J]. 中国软科学, 2013, (10): 182-185. [Sun Chengyong, Kang Xiangwu, Ma Xin. The Situation and Tasks of Science and Technology Development onAdaptation to Climate Change in China[J]. China Soft Science, 2013, (10): 182-185.]