从社区警务到问题导向的警务

2016-03-31薛向君

薛向君

(江苏警官学院现代警务研究中心,江苏南京210031)

从社区警务到问题导向的警务

薛向君

(江苏警官学院现代警务研究中心,江苏南京210031)

在我国社区发育不完善、社区警务“先天不足”的现有条件下,实施问题导向的警务不失为很好的替代或补充选择。十八大以来的新气象、我国解决问题的传统做法、西方问题导向警务的成熟经验为这种警务的开展提供了可行性。问题导向警务对警察队伍的专业化建设提出了更高要求,也拷问了作为警察队伍智库的公安院校与相关研究人士的创新能力。

警务;社区警务;问题导向警务

一、“先天不足”的社区警务

我国于上世纪80年代引进社区警务概念,并逐步在各地公安机关试点采用。2000年底中共中央、国务院转发“民政部关于在全国推进城市社区建设的意见”,在阐述社区建设的主要内容时,提到要“建立社会治安综合治理网络,有条件的地方……设立社区警务室”;2002年公安部出台“关于加强社区警务建设的意见”,2006年进一步作出“关于实施社区和农村警务战略的决定”,这几份文件使社区警务在我国城乡地区全面铺开。

关于实施社区警务的原因,国内学者和实战部门专家往往会提到以下几方面:一是我国经济体制转轨与社会结构转型导致人口管理从单位向社区转移,城市社会管理出现社区化趋势,治安防控也应该相应采取社区化模式[1];二是随着我国政治体制改革与“小政府、大社会”观念的提出,政府应逐渐淡出不必要的社会事务,在社区中发挥宏观调控功能,社区应逐渐恢复自主、自治、自助和保障功能[2];三是犯罪学与社会学研究证明,犯罪是由社会生态失衡造成的,要恢复平衡,必须依靠社会自身的努力[3];四是以警车巡逻、接到求助电话后快速出警、犯罪调查为主要工作方式的传统警务模式已经不能适应现代社会的需要[4]。结合上文民政部关于社区建设的意见,可以说社区警务的开展是为了顺应新形势下社会发展对治安工作和公安工作(两者不能画等号)的新需要,解决传统警务模式的固有缺陷,其最终目的是解决社区问题,化解社区矛盾,维护社区治安,并且在此基础上,逐步强化社区功能,实现社区自治。

其实早在1991年,全国人大常务委员会《关于加强社会治安综合治理的决定》专门对社会治安综合治理的主要任务作了规定,“打击各种危害社会的违法犯罪活动……加强治安防范工作……鼓励群众自觉维护社会秩序……必须动员和组织全社会的力量,运用……多种手段进行综合治理”,这项工作交由各级综治委(办)具体负责。不难看出,这些任务目标与警察的职能有着惊人的相似之处。正因为此,决定指出“公安部门,应当在社会治安综合治理中充分发挥骨干作用”。所以从本质上说,社区警务其实是社会治安综合治理在社区层面的具体落实,是社会治安综合治理、公安工作与社区建设的交叠,或者说是社区的治安综合治理工作。由于社会治安综合治理和社区建设都应该在党和政府的领导下进行,社区警务的开展也应该遵循这个总原则。

按照这样的逻辑,我国社区警务建设应该是政府(在社区层面主要由街道和综治办作为代表)、警察(主要是派出所)、社会(主要是居委会等各种社区自治组织)三方的共同责任,绝不应该也不可能是警察独揽之事。社区警务的开展应该以这个责任三角为框架,以社会治安综合治理与社区建设作为大前提,以党的领导为目标方向,由政府和相关职能部门统筹协调,密切配合,部署落实。为确保社区警务的实施,必须合理界定相关各方在社区警务方案的计划与落实环节的职能定位。在制定社区警务的具体方案时,应该由政府牵头组织,统筹规划;警察部门应积极配合,在梳理各类治安问题、制定解决之策方面提供专业指导;社区应该主动参与,反映各种社区问题,确定这些问题的轻重缓急。在方案的落实环节,政府应该负责监督,对各部门力量进行协调,同时在政策法规上对各种社会治安辅助力量加以扶持引导。警察应该改变过去单纯执法者的职能定位,学做社会工作者;一方面积极发动群众参与整治容易引发犯罪的社会环境,杜绝治安隐患;另一方面要帮助落实各种问题解决方案,将执行过程中遇到的新问题向各方反馈,在需要执行法律的时候不折不扣地维护法律的尊严。社区应该承担相应的责任,提供各种治安信息,在预防犯罪的同时,积极开展各种治安自助。在社区警务的运行方面,理想的机制应该是自下而上的,由社区组织和社区群众提出各种治安问题,能够解决的自行解决,解决不了的由基层政府和相关职能部门帮助解决;基层政府解决不了的问题,再由上级政府和相关职能部门加以解决。只有这样,才能实现社区自治的根本目标,从源头预防犯罪的发生。

然而就目前的情况看,社区警务在我国的开展存在着“先天不足”的缺陷。大多数人(包括警察自身)依然沿袭了旧有思想,习惯性地将“警务”视为警察之事,对“社区警务”存在着模糊的认知,“社会治安综合治理”与“社区警务”的不同提法更加强化了人们的这种观念,使其觉得二者应该有所不同。尽管上文通过分析已经指出,社区警务的实质就是社会治安综合治理在社区层面的落实,但是在实际工作中,由于基层政权一直是我国政府的软肋,治理能力相对薄弱,再加上观念的模糊和职责的重叠,推诿扯皮之事难免发生,以至于在社区警务的责任三角中,出现了警方独当一面的失衡状态。由于潜意识中仍然认为社会治安的好坏完全是警察的责任,在社区层面代表“政府”的街道和接受同级党委领导、负责协助工作的综治办在社区警务中并未真正发挥组织协调作用,而是以法制宣传和教育为主业。在社区警务责任三角中,“社会”一方在社区层面的力量主要是社区居委会、各种群防群治组织和普通群众。社区居委会本应承担社会控制与利益表达的双重功能,但在实际工作中,居委会绝大部分精力都在忙于应付上级的各种检查和街道交办的各项任务,无论在组织功能、自治章程、工作制度、人事决定,还是经费收支、运作与考核机制方面,都出现了严重的行政化倾向,不仅没有真正发挥社区自治的功能,反而造成社区居民对其认同感的减弱。居民自身也缺乏治安自治意识与参与意识,社会资本有待打造。再来看看警察部门,作为社区警务的中坚力量,警察虽然看到了传统警务模式不符合现代社会发展的弊端,但在具体实践中依然跳不出以上级命令和110报警电话为指挥棒的被动反应模式,警务运行机制缺乏创新。公安部就社区警务布置的五方面工作——收集掌握情报信息、实有人口管理、治安管理、安全防范、服务群众——实际上偏离了社区警务应有的精神内涵,使其沦为“社区中的警务”,社区仅仅代表地理概念,失去了社会管理基本单位的功能意义。

为此,社区警务在我国的广泛开展非但没有帮助实现社区自治的最终目标,反而因为相关职能部门和相关责任人的不作为、乱作为,成为公安部门独揽之事。警察深陷各种社会问题的漩涡,沦为社会矛盾的替罪羊,警民关系不仅没有得到改善,很多地区甚至出现了袭警、仇警行为,不能不引起人们的反思。如果“先天不足”的社区警务无法适应社会发展的新形势对我国治安工作的新需求,是否存在着合理的替代或补充措施?下文将对此进行探讨。

二、问题导向警务的提出

十八大召开以来,党和国家领导人在不同场合、针对不同领域的具体工作都明确提出了“问题导向”的工作要求,各地各部门也开始在工作中积极树立问题导向,强化问题意识,聚焦群众反映强烈的突出问题,深入开展专项治理,取得了一定的成效。2015年初习近平在中央政法工作会议上明确提出,政法工作要向“着力解决深层次问题转变”;孟建柱也提出了“坚持底线思维、问题导向”的工作要求。郭声琨在年初全国公安厅局长会议上进一步提出,要善于运用问题导向,“全面实行打击犯罪新机制,始终把矛头对准……人民群众反映强烈的突出问题”,“努力从源头上预防和减少社会矛盾,切实维护社会和谐稳定”。问题导向的警务似乎呼之欲出。

巧合的是,西方在上世纪70年代就提出了问题导向的警务理念,形成了一套行之有效的工作方法。问题导向警务的早期创立者是美国威斯康星州立大学的法律教授赫尔曼·戈德斯坦,他在《问题导向的警务》中解释了这种警务的原则、方法,并探讨了警察机构该如何执行这种理念。①Herman Goldstein.Problem-Oriented Policing[M].New York:McGraw Hill,1990.此后,很多学者和警务工作者进一步丰富发展了问题导向的警务理念。研究指出,警察处理的很多社区问题从本质上说并非犯罪,单凭逮捕与起诉往往无法得到有效解决。为此,应该赋予警察设计问题解决方案的自由裁量权,使其能够用各种方法对反复发生的问题进行矫正。根据问题导向的警务理念,警察应该以问题(而不是案件、报警电话或事件)作为基本工作单位,“问题”是指给市民(而不仅仅是警察)带来危害之物或是引发市民关注之物,解决问题意味着根除这些问题产生的条件。警察在解决问题前,必须准确描述问题,将其分解为具体要件;必须根据不同个人/群体的利益去理解问题、系统全面地分析问题。警察必须懂得如何处理问题,思考解决问题的所有对策(而不是仅限于逮捕),明白这些对策的局限性;管理者必须赋予基层警察作出或参与重要决策的权力。警察必须对其决策承担责任,评估新对策的效力,使所在部门系统了解哪些对策有效、哪些无效,进而研发出分析问题的惯例与体系。由于问题导向警务具有可扩展性、灵活性、适用性、可行性等特点,很快成为西方国家普遍认可的一种警务模式。那么,能否在我国公安工作中实施“问题导向”的警务?它与社区警务有什么区别?能否适应新形势对我国公安工作的新要求?

关于“问题导向的警务”,戈德斯坦给出了如下定义:“问题导向警务是这样一种警务方法,这种警务对警察业务的独立片段(每个片段都包含着警察需要处理的类似事件群,无论是犯罪还是失序行为)进行微观分析(利用犯罪分析师的专业技能和外勤人员的经验),希望就每个问题所掌握的最新知识能够帮助人们发现更新、更有效的策略以解决问题。问题导向警务高度重视新型预防性对策,后者无需依赖刑事司法系统,如果其他公共机构、社区和私营部门的参与能够促成问题的极大减少,就使这些部门参与其中。问题导向警务致力于实施并严格评估新战略,再以有利于其他警察机构、并且最终有利于打造一种知识体系以促进警察专业化的方式汇报其结果。”②http://www.popcenter.org/about/?p=whatiscpop。该定义基本指出了问题导向警务的精髓。在定义的基础上,西方很多警察管理者和学者探讨了社区警务与问题导向警务的区别(本文无意详细介绍)。研究者往往认为,尽管这两种警务概念不尽相同,但它们在理念和实践中相互交叠,互为补充。两者的关键区别在于,社区警务强调公民参与识别社区问题的过程,共同确定问题的优先顺序;而问题导向警务则注重使用警察数据系统,识别犯罪模式。我国一些学者在介绍西方社区警务的基础上,初步探讨了中西社区警务的区别,并且正确地认识到双方最大的区别在于我国公安工作必须接受党的领导,但缺乏对中西社区警务方方面面的深入比较。对于西方的问题导向警务,我国学者也有零星介绍,尤其对SARA工作流程的详细解释,但研究似乎仅限于此,缺乏对问题导向警务的系统分析,也因此缺少对这种警务模式应有的重视。

三、不同警务模式的比较

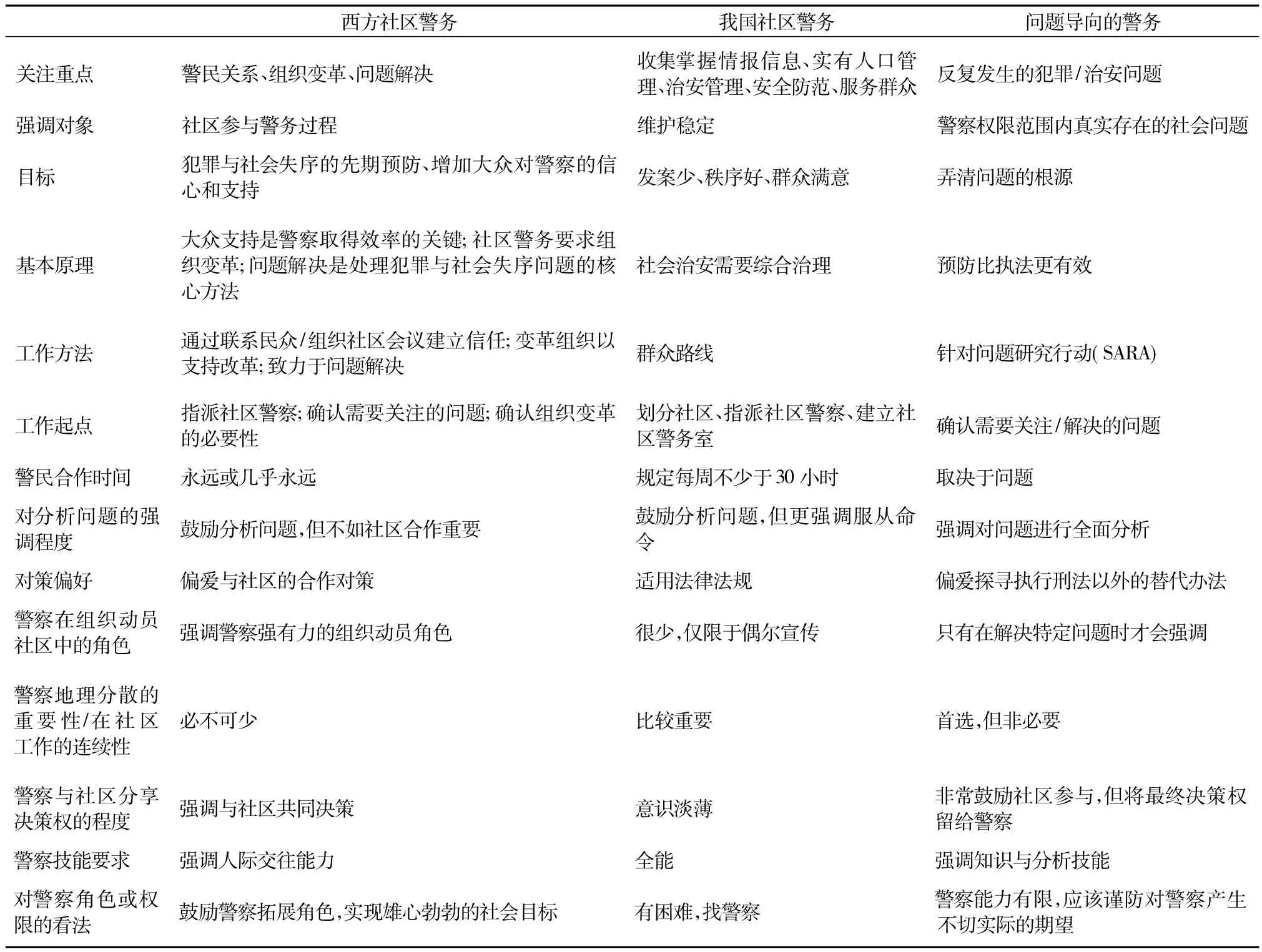

在前人研究的基础上,③Michael Scott.Problem-Oriented Policing:Reflections on the First 20 Years[M].Washington,DC.U.S.Department of Justice,Office of Community Oriented Policing Services,2000.本文对西方社区警务、问题导向警务以及我国的社区警务进行了横向比较(见下表),希望借以发现我国现行社区警务中存在的问题,探讨问题导向警务在我国实施的可行性。

表1 1990~2005年天津重新犯罪人原判刑期情况

先来看看中西社区警务的区别。犯罪学研究指出,警察的传统战略(对市民求助电话的快速反应、犯罪调查、随机预防性巡逻)并不像人们普遍认为的那样有效;打击犯罪的策略虽然有助于控制犯罪,却不能有效预防犯罪;如果警察无法发现并消除犯罪和骚乱的根源,人们将很难感受到治安形势的改善和生活质量的提高。基于此,西方社区警务以预防犯罪、密切警民关系为主要目标,以警民关系、组织变革、问题解决为关注重点,认为警察工作要想取得成效,必须依靠大众的支持;警察要想应对犯罪问题和各种社会失序问题,必须掌握问题解决方法;为此必须变革警察组织的结构,为社区警务的运行提供权力和制度保障。因此,西方社区警务将“社区参与”作为首要强调对象,无论从工作方法、对策偏好、组织动员、共同决策、技能要求,还是警察角色等各方面,都贯彻了这一强调对象,并且从警民工作时间、警察社区工作的连续性方面加以保障。整个警务模式浑然一体,“警民关系”是基础,“组织变革”是保障,“问题解决”是方法和目标;各环节彼此相扣,互不冲突,容易贯彻执行。相比之下,我国社区警务在目标和原理方面与西方基本一致,两者的区别仅仅在于:西方社区警务对警察组织进行了根本性变革,实现了分权式组织结构,赋予社区警察一定程度的决策权;我国虽然设立了社区民警这个警种,但派出所作为公安派出机构的职能作用并未改变,民警基本上以服从上级命令和工作安排为主。在变革组织的基础上,西方警察主要关注改善警民关系、解决社区问题两件事;我国则对社区民警的工作内容作了规定,包括“收集掌握情报信息、实有人口管理、治安管理、安全防范、服务群众”五方面,有些地方的社区民警还要承担接处警工作,任务繁重,疲于应付,而且除了前两项规定较为具体,其余三项都是大而化之,考核标准也难以制定,在实践中往往沦为形式。在工作方法上,西方“解决问题”的提法要比我国“群众路线”更加清晰易懂。在警民合作时间上,西方对警民关系、解决问题的强调很好地确保了社区警察将所有时间用于警民合作;我国对社区民警工作内容和考核指标的规定则基本排除了社区民警“每周下社区30小时”的可能性。在对策选择上,西方存在着健全的市民社会,加之组织变革赋予警察的决策权,因而警察能够与社区共同制定对策;我国社区发育“先天不足”,社区民警在工作中基本上以相关法律法规和行政命令为标杆,很少探讨执法以外的对策。在技能要求和警察角色方面,西方定位准确清晰;我国“有困难找警察”的提法则使广大民警疲惫不堪,无所适从,甚至在某种程度上成为警民冲突的隐患。纵观我国社区警务的各个环节,不难看出我国社区警务的似是而非,其本质依然是传统警务模式。在目前基层政权力量薄弱,社会资本严重匮乏的情况下,社区警务的“社区”仅仅体现在地理划分上,有名无实,很难满足经济社会发展给公安工作提出的新要求。与我国相比,西方的社区警务更加符合这种警务的应有内涵。

再来看看问题导向的警务。从上表可以看出,问题导向警务的基本原理是预防比执法更重要。这种警务模式虽然将警察的工作内容确定为解决各类社会问题,但并非不加选择地解决任何问题,而仅限于“警察权限范围内真实存在”、“反复发生”的犯罪和治安问题,旨在弄清这些问题产生的根源,从源头杜绝问题出现。与社区警务相比,这种警务模式并不过分依赖社区参与,而是“将最终决策权留给警察”;在组织动员社区的过程中,警察的作用也只是在“解决特定问题时才会强调”。这种警务模式也未对警察组织提出额外的变革要求,因此可以最大限度地保持组织的原有形态。此外,这种警务模式具有一套行之有效、简便易学的成熟工作方法:SARA模式(事实上西方很多实施社区警务的警察部门也借用了这种方法)——扫描、分析、对策、评估,因此对警察的知识与分析技能提出了更高要求;但是这种警务模式也指出,“警察能力有限,应该谨防对警察产生不切实际的期望”。

由此看来,社区警务与问题导向的警务都强调警察应该解决社会问题,因而都符合现代社会对警察的期待与要求。两种警务模式最大的区别在于:社区警务更加依赖社区参与和警民关系建设,问题导向警务则更强调警察专业技能的重要性;社区警务要求警察从单纯执法者的角色转变为“社会工作者”,问题导向警务则更加强调警察的专业化,要求警察学会做问题分析者。不难看出哪种警务模式更加符合警察对自己的角色期待和定位。

四、实施问题导向警务的可行性

由此可见,在我国社会力量并不健全、社区警务“先天不足”的现有条件下,问题导向警务不失为更好的替代或补充选择。一方面,将警察的工作内容定位为需要解决的各类犯罪与治安问题,清晰明了,具有可操作性。将这些问题设定为警察权限范围内的问题,也可以避免某些政府部门滥用警力,从事一些与警察法律权限并不符合甚至完全相悖之事。另一方面,警察部门无需专门变革组织,只需对警察进行相关技能培训,成本较低。十八大召开以来党和政府对“问题导向”和“问题意识”的重视,更是为这种警务的实施提供了契机。

事实上,问题解决方法(往往被概括为提出问题、分析问题、解决问题三个步骤)在我国有着悠久的历史,这种方法恰好与西方问题导向警务的核心工作方法SARA模式①Ronald Clarke and John Eck.Crime Analysis for Problem-Solvers:In 60 Small Steps[M].Washington,DC.U.S.Department of Justice,Office of Community Oriented Policing Services,2005.不谋而合。“SARA”是问题导向警务四个工作步骤的首字母缩写——扫描(Scanning)、分析(Analysis)、应对(Response)、评估(Assessment)。扫描是指识别反复出现的问题,排列优先顺序,形成大致目标;在此基础上,确认问题的存在、发生的频次以及存在时间的长短,准备作进一步研究。分析是指识别并理解先于或伴随问题发生的事件与条件,收集相关数据,研究关于问题类型的已有知识,分析问题解决方法以及目前对策的优缺点,进而形成关于问题发生原因的工作假设。应对是指集体研讨新的干预措施,从备选措施中作出选择;制订应急预案并按部就班地执行。评估是指收集对策实施前后的定性数据与定量数据,确定计划是否被执行,是否达成了广泛的目标;是否存在着处理问题的更好对策,如何确保对策持续有效并加以推广。相比之下,我国传统的问题解决方法的三个环节与SARA模式的前三个步骤极为吻合,所欠缺的似乎只是最后一个评估环节。但仔细想来,我国在解决很多问题的具体实践中,总会习惯性总结相关经验教训,宣传推广行之有效的做法,这实际上相当于SARA模式的“评估”环节。如果我们在传统的问题解决方法的基础上,补充“总结问题”这个环节,使其与SARA模式的“评估”环节相对应,就更加完整了。这样看来,中西两种不同文化在“问题解决方法”上并不存在根本性分歧,反而存在着惊人的相似之处,区别仅在于中方更擅长定性分析,对定量分析有时候作得还不太到位,某些具体部门的工作流程还有待规范。另外,现代社会警察所履行的职能从本质上说属于社会管理职能,管理的对象是社会公共秩序。为此,各级各部门的警察都要在法律和职权范围内对所要解决的各种社会秩序问题作出决策。而根据现代决策理论,决策过程包括诊断问题、明确目标、拟订方案、筛选方案、执行方案、评估效果六大步骤,这在实际内容上显然与SARA模式的四个环节以及我国解决问题的传统做法不谋而合。

由此可见,在我国实施问题导向的警务非常具有可行性。一方面,问题导向的警务以“解决社区问题”为工作目标和对象,要比以“打造平安社区”为工作目标的社区警务定位更加清晰,警察更容易理解和接受;另一方面,问题导向的警务有着简便易学的工作方法,而很多警察在面对缺少具体工作方法的“社区警务”时却往往不知所措,相比之下,问题导向的警务显然更容易操作。此外,警察部门实施问题导向的警务,既可以避免目前社区警务中相关责任部门扯皮推诿的现象,使社区基层政府和自治力量在共同维护社会治安的过程中切实承担起各自的责任,又可以真正发挥警察在解决犯罪与治安问题中的骨干力量,提升警察的专业化程度。

五、如何实施问题导向的警务

那么,我国该如何实施问题导向的警务?鉴于目前城市社会管理与治安防控中出现的社区化趋势,问题导向警务的实施仍然要以社区为地理单位,这样,已经落实到位的社区管段划分和社区警务室仍然可以发挥重要的载体作用。还应该给“问题”下一个合理的定义:问题就是社区中重复发生、民众期待警察能够处理的一组治安或犯罪事件,这些事件在一个或多个方面具有相似性。根据这个定义,问题具有社区性、复发性、伤害性、相似性等特点,因而并非所有需要警察处理的事务都属于这里所说的“问题”范畴。以下几个基本问题可以帮助我们对“问题”作出判断:社区中哪些人受到问题的影响?问题造成怎样的伤害?民众对警方处理问题有怎样的期待?哪些事件促成问题的发生?这些事件的发生有多频繁?事件有多相似?在明确了什么是“问题”的基础上,再来看看问题导向的警务该如何实施。由于问题导向的警务模式并不要求变革警察的组织结构,只要求改变警察的工作内容(社区犯罪与治安问题)和工作方法,所以研究不妨以解决问题的四个步骤作为切入点。

如何发现问题?实践证明,发现问题往往比解决问题更重要。有很多方法可以帮助警察发现问题:就犯罪与治安问题展开社区调查;参与社区会议,从社区管理和自治部门获取相关信息;咨询社会服务部门和相关政府机构的意见;跟踪媒体报道;分析报警电话、犯罪数据和档案资料,查找重复出现的罪犯、犯罪地点和被害人;回顾警察每日工作记录,根据一天当中犯罪发生时间、地点的接近度以及其他类似因素绘制犯罪地图,如此等等。发现问题后,还要确认问题的利害攸关者:权限或利益相关的地方服务部门或政府机构;问题受害者;受害人的邻居、同事、亲朋或是受问题影响的社区居民;对罪犯具有某种控制力的人或机构;受问题不良影响的商业机构;相关组织或行业协会等。确认利害攸关者的目的在于协调配合,共同解决问题;如果发现其他职能部门更适合解决某类问题,应果断将其移出警察考虑范围,交给相关部门处理。

如何分析问题?目前大多数公安基层部门依然沿袭传统的问题分析方法,包括居民或企业调查、犯罪环境调查、访谈受害人和罪犯等,对现代技术资源的利用远远不够,专业的犯罪分析人员极为缺乏,尤其在农村地区和相对贫困地区。事实上,随着犯罪学与现代科技的发展,很多可以共享的问题分析资源被不断地研发出来,比如犯罪分析软件、犯罪制图与地理信息技术软件、犯罪报告撰写软件以及重复受害跟踪系统。为此,可能需要进行相应的研究培训,包括在线服务的研发等等,为暂时没有能力使用这些资源的警察部门提供在线分析服务,这显然对作为警察队伍智库的公安院校和相关研究人士提出了更高要求。有时候警察在实际操作过程中,可能会出于某种原因,忽略或跳过问题分析步骤,比方说问题的本质看上去一目了然(可能只是假象),或是内/外压力极大,需要立即解决问题;或是对警察反应时间的硬性规定(接到110报警电话5分钟内必须处警)不允许警察花时间详细探究问题的本质;对旧方法的恪守也会阻止警察使用新方法看待问题。为此,必须加强教育培训,使调查研究问题成为警察工作的新常态。

如何解决问题?首先需要强调的是,问题导向警务并非一种被动反应、事后处置型的警务模式,而是强调在探寻犯罪与治安问题根源的基础上,预防这类问题的反复发生。显然,这种警务模式非常符合习近平总书记对政法工作提出的“着力解决深层次问题”的指示,也极为符合公安部“从源头上预防和减少社会矛盾”的要求。在探寻解决问题的对策时,不仅要总结梳理国内以往好的经验做法,也要虚心学习犯罪学和社会学的最新研究成果,借鉴西方行之有效的25种情境犯罪预防技巧,着力增加犯罪风险,减少犯罪的诱发因素。所制定的对策应该直接与分析结果相联系,必要时需要协调其他机构参与其中,并承担相应责任,也需要发动群众参与整治容易引发犯罪的社会环境。鉴于资源、有效时间和急迫性等方面的考虑,对策应该便于管控和调整。

如何总结问题?最重要的评判标准是看所采取的解决问题对策是否实现了社会治安综合治理的预期目标,是否真正实现了从源头防控某类犯罪问题、解决某类社会深层次问题的初衷。总结问题绝非简单的就事论事,而要在长期观察的基础上,对收集到的相关数据进行定量分析,再把分析结果与采取对策之前问题的有关数据加以比对,从中发现疏漏或遗留之处。总结问题的重要性不仅在于纵向比对,还在于横向比较与宣传推广。如果其他同行解决同类或相似问题的对策能够对解决问题产生更加积极的影响,完全消除问题或是大幅减少作为问题表象的相关事件,就应该积极推广采用更好的做法。为此,梳理总结实践中行之有效的成熟对策,将其在公安内网刊发共享,不失为一个好办法。

综上所述,在我国社区发育不完善、社区警务“先天不足”的现有条件下,实施问题导向的警务是一种很好的替代或补充选择。十八大以来的新气象为这种警务模式的开展提供了良好的契机,我国解决问题的传统方法为其提供了肥沃的土壤,西方问题导向警务的成熟经验为其提供了极好的借鉴。问题导向警务对警察队伍的专业化建设提出了更高要求,也拷问了公安院校与相关研究人士的创新能力。

[1]朱旭东,孔繁燕.社区警务建设新进展及其理论解读[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2008(6):16-25.

[2]刘宏斌.中国社区警务发展的新趋势[J].中国人民公安大学学报,2004(4):18-24.

[3]唐利民,杨思远.21世纪社区治安管理——社区警务[J].上海大学学报(社会科学版),1998(3):96-101.

[4]熊一新.中外社区警务之比较[J].公安大学学报(社会科学版)[J].1999(1):52-58.

(责任编辑:芮 强)

From Community Policing to Problem-oriented Policing

XUE Xiang-jun

(Modern Policing Research Center of Jiangsu Police Institute,Nanjing Jiangsu 210031,China)

Since community development in our country is imperfect and community policing is congenitally deficient,problem-oriented policing may be a good alternative or a complementary choice.The new look since the eighteenth National Congress of the Communist Party of China,the traditional practice of problem solving in our country and the mature experience of the western problem-oriented policing provide feasibility for this mode to be carried out.Problem-oriented policing puts forward higher requirements for the professional construction of the police force.It also requires the innovative ability of the public security colleges and universities as well as the related researchers as the think-tank of the police force.

police;community policing;problem-oriented policing

D631

A

1008-2433(2016)04-0116-07

2016-04-08

2015年度教育部人文社会科学研究专项任务项目“全面深化公安管理体制与运行机制的理论与现实问题研究”(15JD710026);江苏高校哲学社会科学重点研究基地重大项目“现代警务战略与改革问题研究”(2015JDXM016);江苏省公安厅公安理论与软科学研究项目“英美当代警务模式研究”;江苏警官学院科研创新团队课题“现代警察制度变革研究”(2015SJYTX03)的阶段性成果。

薛向君(1971—),女,安徽宿州人,江苏警官学院现代警务研究中心副教授,博士,主要研究方向为警察管理。