川东南涪陵地区构造演化与油气成藏关系

2016-03-30邹玉涛李让彬

邹玉涛 李让彬 张 新

(中国石油化工股份有限公司勘探分公司研究院)

川东南涪陵地区构造演化与油气成藏关系

邹玉涛李让彬张新

(中国石油化工股份有限公司勘探分公司研究院)

摘要利用地震、地质资料,系统分析了川东南涪陵地区印支期至今构造演化特征及其对油气聚集的控制作用。研究认为涪陵地区印支期—燕山早期构造抬升呈现南北高,中部低的鞍状特点、晚燕山期开始挤压,至喜山期挤压作用最活跃。结合涪陵地区沉积埋藏史,认为海相上组合各层系油气成藏受构造作用控制,整体经历了印支期—燕山早期古油藏形成、燕山中晚期古气藏发育和喜山期气藏调整改造的过程,但不同层位不同圈闭类型受构造控制作用不同。图9参9

关键词涪陵地区构造演化油气成藏

0 引言

涪陵地区位于四川盆地川东高陡断褶带中部,构造样式特殊,历来为地学界所关注。地质学者们通过地质及地震进行过大量的研究工作[1-4],关于川东地区构造演化过程存在较大的分歧。涪陵地区油气勘探时间较长,在背斜和向斜区海陆相多个层位均获得工业气流,且具有较大的勘探前景,但目前关于构造演化对油气成藏的控制作用研究较少,各层位油气聚集规律认识不够充分。本文以地震资料为基础,试图通过川东涪陵地区构造特征分析,厘定印支期至今构造演化过程,探讨构造演化与油气成藏关系,指导该区下一步油气勘探工作。

1 区域地质概况

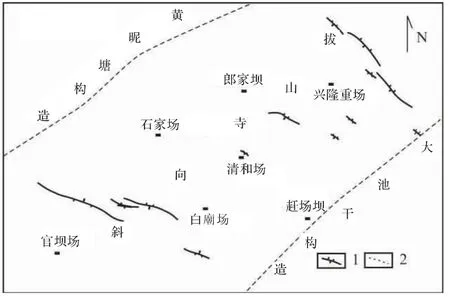

川东高陡断褶带西以华蓥山断裂为界与川中隆起相邻,东至川鄂边境的齐岳山断裂带,由一系列弧形山脉组成,区域构造线主体走向NNE,向北转变为NEE并收敛(图1)。山体是以二叠系—三叠系为核心的背斜,两翼极不对称,一般缓翼地层倾角20°~30°,陡翼地层倾角40°~70°或地层直立倒转,山脉之间宽广的谷地是侏罗系组成的向斜(图1),构造上和地貌上都呈现典型的隔挡式。研究区位于川东高陡断褶带中部,地处重庆市忠县、垫江和梁平三个行政县管辖,且研究区周边发育多个气田,纵向勘探层位多。研究区横跨多个三级构造单元,北起黄泥塘构造南段,南抵黄草峡构造和焦石坝构造,中部包括苟家场构造,整体处于万州复向斜区。

图1 川东南涪陵地区构造纲要图

四川盆地经历了早古生代克拉通坳陷、晚古生代克拉通裂陷、中新生代前陆坳陷几个演化阶段。印支期初具盆地雏形,后经喜山期强烈的压扭性断褶活动改造而形成现在的构造格局。期间川东地区沉积厚逾万米的海相和陆相沉积盖层[5],受纵向上发育的2套主要膏盐滑脱层(寒武系、雷口坡组—嘉陵江组)及1套次要泥页岩滑脱层(志留系)影响,川东地区纵向上构造形成、演化具有差异性,构造形态截然不同。因此,多期构造活动复合叠加,多套滑脱层联合影响,形成川东复杂的复背斜与复向斜相间排列的隔档式褶皱面貌[6]。

2 构造特征

2.构造平面特征

涪陵地区构造呈北东向带状展布,展布方向与两侧的华蓥山断裂和齐岳山断裂一致。总体上构造轴线向西北方向呈弧形凸出。断层展布表现为常与构造高带伴生,同走向排列和展布,背斜带解体为主体构造和两侧潜伏构造,平行隆凹相间的构造格局。

2.2构造形变分层

川东过黄泥塘构造南东向地震解释剖面显示雷口坡组—嘉陵江组膏盐层和寒武系膏盐层等2个主要滑脱层分隔的地层有着明显的差异构造变形,使之成为上、中、下三个个构造形变层(图2)。由于构造的分层性,各构造层在构造样式、褶皱类型等均存在一定的差异。

图2 川东构造形变层划分图

上部构造层侏罗系—中三叠统雷口坡组褶皱变形,向斜区地层平缓,断褶带地层高陡,地层倾角大于40°,甚至直立倒转,背斜核部剥蚀较为严重,断层规模较小,多发育于向斜区;中部构造层下三叠统嘉陵江组—寒武系构造复杂,断层极为发育,志留系发育厚层泥页岩作为次级滑脱层,不同时期断层发育具有明显的分层性。下部构造层寒武系以下地层变形相对较弱,构造相对平缓。

3 构造演化特征

3.1印支期演化特征

中三叠世晚期整个四川盆地结束了海相沉积,印支运动在区域上继承性形成了泸州—开江剥蚀古隆起。通过研究区雷口坡组剥蚀残余厚度图显示涪陵地区夹持于南北古隆起之间,整体呈现南北高,中部低的马鞍状(图3A)。这一时期研究区主要以抬升作用为主,地震剖面显示雷口坡组厚度中间厚,分别向北向南低角度削截减薄(图3B)。晚三叠世由于印支运动使大巴山褶皱回返,包括涪陵地区在内的前缘坳陷沉积了须家河组砂砾岩夹煤系地层,但研究区古地貌形态基本没有改变,上伏须家河组由中部向北向南分别低角度超覆减薄。

图3 A涪陵地区雷口坡组残留厚度等值线图

图3 B涪陵地区NE向测线地震剖面

3.2燕山期演化特征

侏罗纪涪陵地区继承了印支晚期大巴山前缘坳陷沉积格局,泸州—开江古隆起在晚三叠世末继承性低幅度抬升,但整体保持印支期隆起形态,早侏罗统自流井组珍珠冲段以微角度由中部向北向南分别超覆,地层厚度变化相对于须家河组较小。同时在中侏罗统沙溪庙组沉积时期前,受北侧的大巴山地区逆冲推覆挤压作用,在涪陵地区发育NW向挤压断裂(图4),断裂向上断至下侏罗统凉高山组顶部,向下消失于雷口坡组—嘉陵江组膏盐层。

图4 拔山寺向斜兴隆场地区下侏罗统断裂体系

燕山晚期华南板块内部发生了大规模的由SE 向NW的推覆作用,从雪峰—江南古陆地区经湘西北至川东,冲断作用由SE向NW扩展,川东地区NE向构造发育,膏盐层受挤压作用开始塑性变形,中形变层构造变形主要发育在这个时期,印支期古地貌格局发生改变,川东排状构造主要形成雏形时期。

3.3喜山期构造演化特征

喜山期时涪陵地区乃至整个四川盆地构造演化的重要时期,盆地沉积盖层全面卷入褶皱变形,断裂发育。研究区早期构造在喜山期进一步挤压加强,断褶带背斜形态由早起宽缓褶皱逐渐演化形成两翼高角度或倒转褶皱,局部高陡带背斜核部被喜山期形成的断裂破坏,上盘地层高角度冲起,通天断裂发育,川东构造格局基本定型,形成现今复杂的复背斜与复向斜相间排列的隔档式褶皱面貌(图5,截取图1 中b-b’的剖面测线位置)。

4 构造演化与油气聚集

油气聚集成藏的关键是烃源、储集体与圈闭等各种成藏要素的有效匹配。涪陵地区主要发育有志留系、上二叠系等两套海相有效烃源岩。储集体主要为嘉陵江组浅滩储层、飞仙关组鲕粒灰岩储层、长兴组礁滩储层、茅口组和石炭系岩溶储层。圈闭时各时期形成或改造后的构造圈闭、岩性圈闭和岩性-构造复合圈闭。结合涪陵地区沉积埋藏史,将涪陵地区油气聚集分为以下3个时期(图6,截取图1中b-b’的剖面测线位置)。

图5 川东南涪陵地区SE向测线构造演化剖面图

图6 川东南涪陵地区FL-06-133测线气藏演化模式图

4.1印支期—燕山早期古油藏形成

早二叠世晚期,志留系烃源岩进入生油窗,开始向上覆石炭系储层初次运移,随着沉积盖层增厚,在中三叠世晚期开始进入生排烃高峰期,川东很多地区的Ro值已演化至1.3%。志留系上覆石炭系储层聚集形成古油藏,主要分布在涪陵南北两古隆起周缘。在印支运动后研究区随着盖层增厚,燕山早期上二叠统和下三叠统碳酸盐岩烃源岩开始生油并进入生排烃高峰期,Ro值达到1.0%左右。飞仙关组、长兴组和茅口组储层具有近源烃源、独立成藏特征,生储空间匹配关系较好,发育岩性古油藏,礁滩储层分布特征受沉积作用控制,茅口组受古地貌岩溶作用控制。

4.2燕山中晚期古气藏发育

燕山中晚期挤压作用主要以中形变层褶皱变形为主,上形变层褶皱变形作用不强,因此在燕山中晚期,涪陵地区主要沉降接受沉积,海相烃源岩进入大量生气阶段。志留系Ro值从晚侏罗世开始从1.3%迅速演化至2.2%,从白垩纪开始,大部分地区的志留系烃源岩有机质Ro值都超过了2.2%,进入过成熟期,主要形成干气;上二叠统烃源岩从白垩纪开始演化到高成熟晚期—过成熟早期,Ro值介于1.65%~2.30%之间,处于干气阶段[8]。同时古油藏的液态烃大量裂解为气态烃,印支期—燕山早期古油藏转化为天然气藏。涪陵地区石炭系和长兴组储层中发育的干沥青,证明涪陵地区气藏多为原油裂解气。同时研究区南北古隆起具有继承性特征,古油气藏形成时期在斜坡位置发育上倾尖灭岩性油气藏,在燕山中晚期斜坡位置挤压构造形成新的构造高点,古油气藏运移调整成藏,形成岩性-构造复合油气藏。同时中形变层断裂发育,沟通嘉陵江组储层与志留系和二叠系烃源岩,川东地区嘉陵江组气藏类型多为岩性-构造复合圈闭,嘉陵江组和下伏二叠系、石炭系同源的可能性较大的可能性较大,即嘉陵江组天然气以外源为主,具有多源混合的特征。

4.3喜山期气藏调整改造

涪陵地区在喜山期构造运动强烈,高陡构造挤压褶皱隆升强度直接影响保存条件,苟家场和黄泥塘主体构造背斜核部出露下三叠统,区域盖层被破坏,通天断裂发育,保存条件差,现今在高部位钻探石炭系见水层,未获得工业气流;黄草峡构造背斜核部出露上三叠统,保存条件相对较好,在构造高部位二叠系和三叠系多个层位获得工业气流。高陡构造两翼和向斜区在褶皱变形过程中区域盖层未受到破坏,同时远离通天断裂,保存条件较好,茅口组、长兴组和飞仙关岩性圈闭在构造变形过程中只是气藏内部调整,但气水界面受现今构造所控制,该类型气藏在向斜区整体保存条件较好,目前在向斜区高部位都有工业气流突破;喜山期挤压构造形成叠加时期古油气藏调整改造,通天断裂发育,黄泥塘高陡构造切割古隆起,现今高点石炭系未获工业气流。在构造相对低部位,在燕山期形成的岩性-构造复合油气藏,在喜山期构造叠加作用较弱,进一步形成岩性-构造复合气藏,如新市构造新14井在断鼻突处钻遇该类型气藏,日产气5.96×104m3。

5 油气富集模式

(1)礁滩体独立成藏型

研究区长兴组和飞仙关岩性圈闭在构造演化过程中只是气藏内部调整,气藏之间相互独立,并且气藏分布未受现今构造位置控制,双15井和卧117井分别钻遇独立台洼点礁,且双15井钻探位置低于卧117井,但双15井获高产工业气流,卧117井产水(图7,截取图1中c-c’的剖面测线位置)。

图7 过双15井-卧117井气藏剖面图

(2)石炭系构造控制型

研究区石炭系气藏受沉积作用和构造作用多因素影响,气藏形成演化主要受构造作用控制,形成构造型和地层-构造复合型等多种气藏类型。研究区高陡构造多发育断穿石炭系的通天断裂,构造主体油气保存条件较差,在远离通天断裂潜伏构造形成构造型气藏如苟西构造(图8,截取图1中d-d’的剖面测线位置);研究区南北存在石炭系剥蚀区,经晚期挤压构造切割,发育地层缺失与储层等高线配置(如新北构造)、地层缺失与断裂配置(如明月峡)或者地层缺失与背斜配置(如建南)等多种地层-构造复合型气藏[9]。

图8 过苟西2井-苟3井气藏剖面

(3)远源断裂输导控制型

目前,川东地区嘉陵江组气藏分布多于构造相关,嘉陵江组浅滩气藏烃源主要来自二叠系煤系和碳酸盐岩,其次为志留系泥质烃源岩,油气运移通道为断裂和裂缝,多为岩性-构造复合圈闭(图9)。

图9 过黄草峡气田气藏剖面(测线位置图1 e-e`)

6 结论

(1)川东南涪陵地区经历了印支期—燕山早期构造抬升期、晚燕山期挤压构造雏形和喜山期挤压构造活跃期多期次构造活动复合叠加,挤压过程中多套滑脱层联合影响,纵向分隔为上、中、下三套构造层,各构造层构造变形存在一定的差异。

(2)川东南涪陵地区海相上组合各层系油气成藏受构造作用控制,整体经历了印支期—燕山早期古油藏形成、燕山中晚期古气藏发育和喜山期气藏调整改造。但不同圈闭类型受构造控制作用不同,茅口组、长兴组和飞仙关岩性圈闭以近源成藏为主,优质储层横向非均质性强,在构造变形过程中以气藏内部调整为主,但气水界面受现今构造所控制;嘉陵江组气藏以外源为主,具有多源混合的特征,挤压作用形成的断裂和裂缝疏导较为重要;涪陵地区南北都存在石炭系剥蚀区,残留区厚度大于10 m储层物性整体较好,横向连通性较好,因此受构造运动影响作用较大,整体在涪陵南部和北部存在岩性-构造复合圈闭,在斜坡位置主要受晚期高陡构造切割,形成多种气藏类型,但现今圈闭含气性受高陡构造保存条件和构造位置所控制。

参考文献:

1胡召齐,朱光,刘国生,等.川东侏罗山式褶皱带形成时代不整合面的证据[J].地质论评,2009.55(1):32-42.

2李辛子,刘彬,武晓玲,等.通南巴地区膏盐层分布及其流变学特征[J].石油与天然气地质.2013.34(4):533-539.

3郭正吾,邓康龄,韩永辉,等.四川盆地形成与演化[M].北京:地质出版社, 1996.48-162.

4李忠权,冉隆辉,陈更生,等.川东高陡构造成因地质模式与含气性分析[J].成都理工学院学报,2002.29(6):605-609.

5 Yan D P,Zhou M F,Song H L,Wang X W,John M. Origin and tectonic significance of Mesozoic,thin-skinned to Thickskinned multi-layer over-thrust system within the Yangtze Block SouthChina.Tectonophysics[J],2003.361:239-254.

6徐政语,李大成,卢文忠,等.渝东构造样式分析与成因解析[J].大地构造与成矿学,2004. 28(1):15-22.

7解国爱,贾东,张庆龙,等.川东侏罗山式褶皱构造带的物理模拟研究[J].地质学报,2013. 87(6):773-788.

8王兰生,李宗银,沈平,等.四川盆地东部大中型气藏成烃条件分析[J].天然气地球科学,2004. 15(6):567-571.

9陈宗清.论川东石炭系地层超覆圈闭气藏[J].天然气工业, 1990.10(1):19-24.

(修改回稿日期2015-11-05编辑王晓清)

作者简介邹玉涛,男,1986年出生。硕士,助理工程师;石油地质学专业。地址:(610041)成都市高新区吉泰路688号中国石化西南科研办公基地。电话:15228880656。Email:zouyt21@163.com