TBL教学法在本科神经病学见习教学中的对照研究

2016-03-28雷晶赵学飞马建华

雷晶 赵学飞 马建华

TBL教学法在本科神经病学见习教学中的对照研究

雷晶1赵学飞2马建华1

【摘要】目的 比较LBL和TBL教学法在本科医学生神经病学教学中的作用。方法 选择2012级临床医学本科生93名,在我院神经内科见习过程中分别采用LBL和TBL教学法,对比和反馈调查授课后的成绩。结果 采用传统教学法的A组学生在完成教学内容脑梗死的考试成绩平均为(75.50±17.50)分,而采用TBL教学法的B组学生考试平均成绩为(85.24±13.21)分,P<0.05。结论 TBL教学法在神经病学教学中具有明显的优越性,尤其适用于临床见习。

【关键词】神经病学;TBL;LBL

对于神经病学的厌烦普遍存在于本科生和研究生的教育中,这种兴趣的缺乏导致该科的基础较其他学科弱[1-2];该项研究采用的TBL教学也是首次尝试,针对本科临床神经病学采用TBL和LBL两种教学方法,现报道如下。

1 研究对象与方法

1.1对象

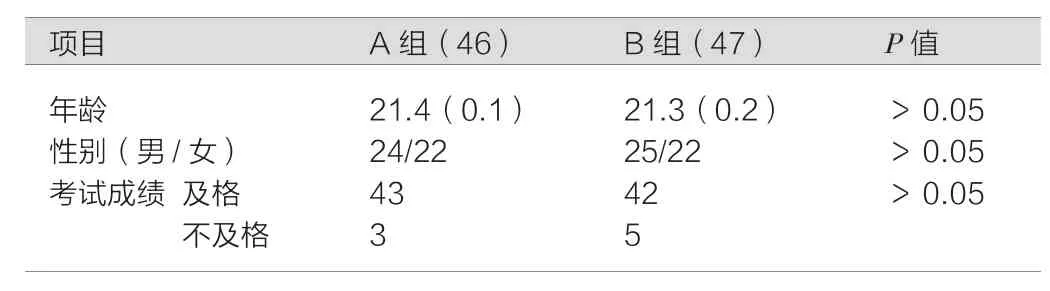

纳入标准均来自于新疆医科大学2012级本科三年级学生93名,随机分为A、B两组,A组46名学生,B组47名学生,且均为全日制统招学生,所纳入的研究对象均通过新疆医科大学伦理委员会审批。两组学生的一般资料对比差异无统计学意义(P>0.05),存在比较价值。

1.2方法

两组学生使用相同的教材,课程编排及需要掌握的内容相同,且均按照本科生的教学大纲要求制定;由我科具有丰富教学经验高年资的教师采用不同的教学模式和方法进行培训。

1.2.1教学内容 本研究为TBL与LBL两种不同教学方法对照研究,选用脑血管病中脑梗死为教学内容,因这部分内容一直被视为神经病学的重点和难点,与临床实践联系紧密,学生很难掌握,授课时通常需要结合详细的病史、规范全面的体格检查、已有的辅助检查,综合分析对疾病做出最终的诊断。

1.2.2教学方法 随机确定A、B组,A组学生采用传统讲授式教法,是以教师为主体,讲课为中心,采取大班全程灌输式教学。B组学生,则分成6~7人/组,采用新的TBL教学法,即采取教师理论讲课与学生团队讨论相结合。

1.2.3教学安排 按照教学安排,A组沿用传统的全程灌输式教学;B组分成8个实习小组,首先由教师提供一个与教学内容相关的典型病例,采取床旁询问病史,规范的查体、查看现有的辅助检查,提出问题,然后引导学生自主讨论、自行解决问题以及研究分析患者的病情。每小组需要结合病史、查体及辅助检查做出正确的诊断,并制定科学合理的诊疗计划,讨论结束后由老师对各小组的答案进行点评。

1.2.4考核方法 见习结束后,由神经病学教研室老师设计试卷,试题类型包括选择题(30题,2分/题)、判断题(10题,1.5分/题)、病例分析题(2题,10/15分);总分100分,考试时间100分钟,两位监考老师,全程闭卷。

1.3观察指标

对两组学生的考试成绩进行评价比较,探讨TBL教学法在本科神经病学见习教学中的作用。

1.4统计学分析

在统计学软件SPSS 19.0中输入两组学生的观察数据,计数资料用[n(%)]表示,并对数据予以X2检验,计量资料用(±s)表示,并对数据予以t检验,如果P<0.05,表示两组对比具有统计学差异。

2 结果

2.1一般资料

两组学生的一般情况见表1。

表1 两组学生的一般情况

2.2考核成绩

采用传统教学法的A组学生在完成教学内容后,脑梗死的考试成绩平均为(75.50±17.50)分,而采用TBL教学法的B组学生在完成教学内容后,脑梗死的考试成绩平均为(85.24±13.21)分,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

神经病学对于大多数学生来说是比较难学的一门临床学科,由于其解剖结构复杂、立体感明显、学科交叉性强等,给学生的理解、掌握上带来一定的难度[3-5],同时学生也缺乏对此门功课的学习兴趣,导致教学成绩相对较其他学科弱,为此都在努力尝试着改进教学方法,提高学生学习兴趣。本次两组平均成绩表明:B组成绩高于A组。传统模式仍按教材编排进行授课,教学编排与教材一致,这种“灌输式”教学模式极易引起基础理论与临床实践脱节,忽略了学生的主观能动性,没有调动学生的主动性、积极性和兴趣,限制学生潜能的发展,思维模式固化,导致学生对疑难杂症分析能力匮乏,在临床决策中较易出现定向思维,不利于疾病的诊治[6]。而TBL教学则颠覆了传统的教学模式,突破学科之间的界限,具有以团队为基础、学生为主体、教师引导下的自主学习,讨论和共同决策为特点,强调理论与临床实践相结合,着实培养了学生的独立思考、分析及解决临床实际问题的能力,上述特点相对于传统方法而言,是主动参与被动学习间的比较,故可以取得相对理想的成绩[7-8]。临床见习是临床实习的基础,是学生踏入临床实践的关键阶段,临床见习效果直接关系到学生临床实习是否能更好投入临床实践的关键。TBL教学在培养学生临床思维能力及实用型医学人才方面具有自身明显的优势。

神经病学是相对比较难学的学科,传统教学方法已经无法满足现有的教学。本文研究结果显示,A组学生的考试成绩为(75.50±17.50)分,B组学生的考试成绩为(85.24±13.21)分,B组学生考试成绩高于A组,对比差异具有统计学意义(P<0.05)。由此可以看出,TBL教学模式在神经病学教学中呈现出显著优势,特别适用于神经病学见习,提高了学生学习神经病学的积极性、主动性,可以作为神经病学见习课的常规教学方法。

参考文献

[1] 张炳蔚,刘彩丽,刘艺,等. 以团队为基础学习结合传统教学方法在神经病学教学中的应用[J]. 中华医学教育杂志,2015,35(3):390-391,417.

[2]刘凤英. TBL教学法在神经病学教学查房中的运用[J]. 中国中医药现代远程教育,2014,12(14):101-102,104.

[3]杨炼红,刘淑琼,许冰,等. TBL联合LBL在神经科临床见习教学中的应用[J]. 基础医学教育,2013,15(3):287-290.

[4]张巍,马越涛,于丹丹,等. 临床场景教学模式在留学生神经病学教学中的应用[J]. 中华医学教育杂志,2014,34(4):511-514.

[5]蒋海山,潘速跃,王群,等. PBL结合系统化教学设计应用于神经病学教学的探索[J]. 中华医学教育探索杂志,2015,14(6):561-565.

[6]刘峥,贾建平. PBL教学法在神经病学临床实习中的应用[J]. 神经疾病与精神卫生,2013,13(2):214-216.

[7]朱余友,丁小灵. 情景模拟在神经病学病案书写教学中的应用[J].中国病案,2015(10):80-82.

[8]张英爽,沈扬,樊东升,等. 以问题为基础学习教学方法在神经病学教学中应用的思考[J]. 中华医学教育杂志,2008,28(4):69-70,92.

Control Study on TBL Teaching in Undergraduate Course in the Probation Neurology Teaching

LEI Jing1ZHAO Xuefei2MA Jianhua1, 1 Neurology department, The First Hospital Afiliated to Xinjiang Medical University, Urumchi 830054, China, 2 Cardiology department, The Second Hospital Affiliated to Traditional Chinese Medicine University in Shanxi Province, Xianyang 712046, China

[Abstract]Objective To compare the LBL and TBL teaching method in neurology teaching for undergraduate medical students. Methods 93 undergraduate students in grade 2012 students attended neurology trainee, we used LBL and TBL teaching method respectively in the process and analysed teaching performance and feedback after investigation. Results The averaged examination results in group A which adopt traditional teaching method was (75.50±17.50) points, and in group B which adopt the TBL teaching method was (85.24±13.21), P < 0.05. Conclusion The TBL teaching method in neurology teaching has obvious superiority, especially suitable for clinical practice.

[Key words]Neurology, TBL, LBL

doi:10.3969/j.issn.1674-9308.2016.03.014

【文章编号】1674-9308(2016)03-0023-02

【中图分类号】G642

【文献标识码】A

作者单位: 1 830054乌鲁木齐,新疆医科大学第一附属医院神经内科;2 712046咸阳,陕西中医药大学第二附属医院心内科三科