近代湖北海关气象观测档案初探

——以江汉关、宜昌关、沙市关为例

2016-03-25宋建萍何晓苏秀梅刘立成

宋建萍 何晓 苏秀梅 刘立成

近代湖北海关气象观测档案初探

——以江汉关、宜昌关、沙市关为例

宋建萍 何晓 苏秀梅 刘立成

我国自古以来就设置有海关这一机构,只是不同时期的名称和职能不尽相同①如西周设关管理入辖事物,秦置“关都尉”主管关务,汉在边关设“关市”,隋设“缘边交市监”与西域各国交通外贸,唐设“互市监”和“市舶使”,两宋有“榷场”管理和“市舶司”制度,元设“大都宣课提举司”,明实施进出口许可“勘合制度”,清设户部直属机构海关。。对于海关的起源时间,有各种不同的观点,如殷商说、西周说、春秋说、战国说、西汉说、唐朝说、清朝说等,至今尚无统一的定论。中国的海关按照不同的划分方法有不同的形式,按照社会形态划分可分为原始社会海关、封建社会海关、半封建半殖民社会海关和社会主义海关;而按时间划分则可分为古代海关、近代海关和现代海关三种。

中国海关形式从古代海关向近代海关的转变是从鸦片战争后开始的,外国列强逐渐掌握了中国的海关行政权和关税自主权。英国人罗伯特·赫德(Robert Hart)曾担任中国海关总税务司达半个世纪(1861—1911年),在这期间,他不仅包揽了海务、邮政、航道、港务和检疫等事务,还组织中国海关参加外国博览会和办理商标注册,并且不断扩大海关权力。在赫德担任海关总税务司期间还创建了较为完善的海关气象观测系统。

自古以来我国史书中就有对气候的相关记载,而今人对古代气候资料也有所研究。例如竺可桢先生在研究气候时,根据其性质的不同,将中国的气候变迁史划分为考古时期、物候时期、方志时期以及仪器观测时期四个时期。对于仪器观测气象记载,海关的气象观测是不可忽视的重要环节。究其原因,作为中国近代最早建立的气象观测站体系,海关气象观测站的特点是观测站点多、年代长,在气象观测中数据来源可靠、持续时间长且可进行量化分析。但目前专门对海关气象观测进行研究的成果较少,仅有竺可桢、程纯枢、王鹏飞和吴增祥等学者在其研究中有所涉及,海关气象观测未获得学界应有的重视。

一、近代湖北主要海关的历史

清初,东南沿海实行严厉的闭关锁国政策。1864年,开放江南云台山、宁波、厦门和黄埔四口岸,在限制贸易规模、品种的前提下,允许私人海外贸易。同年,增设了闽海关。1865年,分别在广州、宁波和云台山三地设立了粤海关、浙海关和江海关。至此,“海关”这一名称才正式在史料记载中出现,此时,中国沿海口岸贸易管理机构的历史也正式进入了以“海关”命名的时代。之后,因发生了“洪仁辉事件”②乾隆二十二年(1757年),清政府明令宣布撤销宁波、漳州和云台山三海关的贸易,夷船“只许在广东收油贸易”。洪仁辉(J·Flint)是东印度公司第一个充当汉文翻译的英国人,他受东印度公司派遣曾先后于1755、1756和1759年三次率船到浙江贸易,最后一次竟直抵天津呈递“御状”。所谓的洪仁辉事件也就是指这三次英船赴浙贸易与北上告御状的事件。,清政府为避免事端扩大决定关闭浙、闽、江三海关,只保留广州一处对外贸易口岸。相比较而言,湖北海关的设置要稍晚一些,鸦片战争之后才出现,实际上是与长江以及江上商贸活动联系在一起的。

湖北因地处长江中下游,具有水上交通优势,交通贸易较繁盛;这里设有江汉关、宜昌关、沙市关等。随着海关气象观测站的设立,测得并记录下来的气象情报资料对近代中国天气预报的发展以及对航运气象服务的运作提供了借鉴和指导,如长江汛期和干旱带来水位下降等对商贸活动造成的影响。这些保存下来的相对完整的海关气象观测记录档案为人们了解和研究近代中国气象的情况和气候的变化趋势提供了史料支撑。

作为中国近代最早建立的气象观测站体系,海关气象观测站的特点是观测站点多、年代长,在气象观测中数据来源可靠、持续时间长且可进行量化分析。

1 江汉关

1861年,清政府在英国政府的施压下,根据签订的中英《天津条约》第10款,将九江、汉口和镇江辟为对外贸易口岸,并分设海关。1862年1月1日,清政府总理衙门批准在汉口设立江汉关(图1),即湖北省内第一个成立的海关,距今已有154 年的历史。

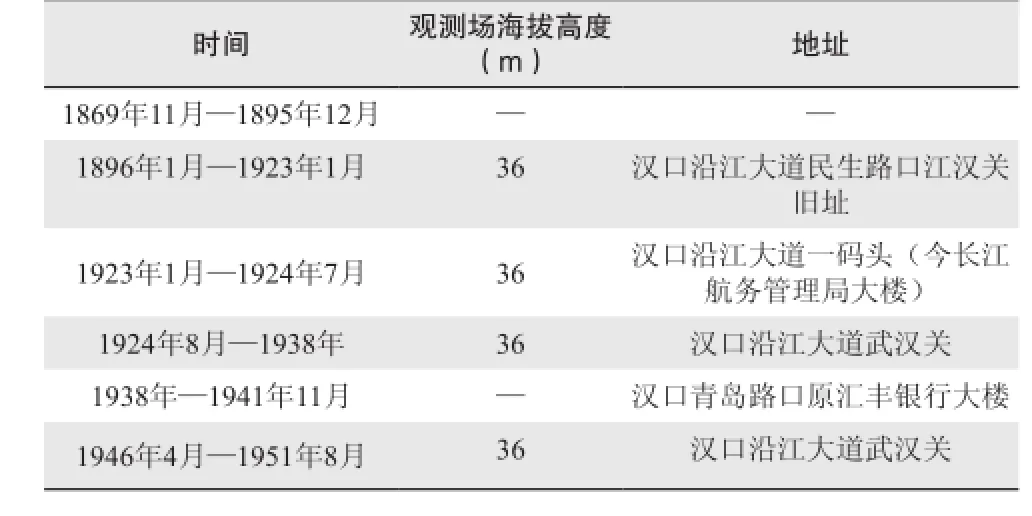

江汉关署直到1863年才设立,因建立在湖北省夏口县汉口河街(今湖北省武汉市汉口),故以“新关”得名,又因其位于长江北岸,因此又被称为“北关”、“新北关”或“江汉北关”。江汉关署的主要职责除了管理进出口运输事宜,包括运输工具、货物、旅客行李物品以及征收关税外,还具有管理邮政、气象、航道、港口事务和检疫等海关业务的职能。1876年9月,中英《烟台条约》签订,条约规定安庆、武穴、沙市等6处准许外国轮船停泊,上下客货。江汉关具有管理这6处港口的稽查事务的职能。值得注意的是,航运的繁忙带来了贸易的兴盛。江汉关的关册有记载:1862年全年各国轮船到汉总数达1462艘,此关的货物吞吐量有29万余吨,到了1892年,到汉轮船数已达万艘以上。江汉关气象观测点位置变迁如表1。

图1 江汉关旧址

表1 江汉关观测点位置(114°17’E,30°35’N)变迁表

2 宜昌关

宜昌地处鄂渝湘三省交界处,上控巴蜀、下引荆襄,有“三峡门户”、“川鄂咽喉”之称。光绪二年(1876年),中英《烟台条约》签订,根据“通商事务”第一条规定,宜昌等四地开辟为通商口岸。第二年,即1876年,湖北巡抚翁同爵派荆宜施道孙家谷,会同英国领事馆京华陀办理宜昌开埠事宜。宜昌关署自1876年4月1日成立,之后,便开始办理关口的进出口贸易业务。宜昌关(图2)是中国内地距海最远的海关,作为近代湖北第二个对外开放的商埠,其同时也是西方势力侵入中国内地的重要通道。

1995年,宜昌市档案局组织编撰了《宜昌海关史略》,在《宜昌海关简志(1877—1949)》等宜昌海关档案编研资料的基础上,进一步介绍了“宜昌关”从建关至闭关期间的历史,有利于对当时宜昌海关的税种、税率、进出口贸易等情况的了解和研究。宜昌关气象观测点位置如表2。

图2 宜昌关旧址

表2 宜昌关气象观测点位置(116°16’E,30°42’N)变迁表

3 沙市关

据中英《烟台条约》的规定,沙市在光绪二年(1876年)被迫辟为通商口岸,从此大量的外国船舶在此停泊。光绪二十一年(1895年),由于清政府在甲午战争中的失败,被迫与日本签订了不平等的《马关条约》,条约规定增开沙市、苏州府、重庆府、杭州府作为新通商口岸。光绪二十二年(1896年)1月1日沙市正式对外开埠通商,同年10月1日,沙市海关(图3)正式开关并开始征收关税,由宜昌关兼管。为支付第二次鸦片战争失败后的巨额赔款,清政府多次大借外债并以各地海关税、常关①清未民初,称原有税关为旧关或常关,称海关为新关或洋关。税和盐税为担保。从光绪二十八年(1902年)起,沙市海关相继接管了沙市周边50里(25km)范围内的常关。而到1928年后,沙市海关又接管了柳关、南平、关藕池和调关等关口②后移泽口,也称鄢关。,成为长江中上游仅次于重庆的大海关。

图3 沙市关旧址

二、近代湖北海关气象观测的渊源

关于海关的职能,从经济学角度上来看,一般可分为贸易政策职能(如关税保护、海关贸易保障等 ),贸易管理职能(海关监管、海关缉私等)和财政职能(征税、退税、补贴等)三个方面,其中的财政职能和贸易管理职能是最基本的海关职能。而在赫德担任海关总税务司期间创建的较为完善的海关气象观测系统,实质上也是围绕这两大基本职能展开服务。

气候环境不是一成不变的,气候环境是在不断变化发展的。气候的变化不仅对政治、经济、文化发展产生加速或者减缓的影响,还可以和政治、经济、文化等条件一起制约社会的发展。海上气象观测和船舶航行安全息息相关。为了确保航船航行安全和贸易畅通,海关部门需及时掌握气象观测资料。随着帝国主义侵华势力进一步扩张,海关的气象监测数据主要为列强航海、军事等需求服务。据记载,为方便外国商船、舰队的安全出行,上海“海关总署”要求各个相关海关严格观测并记录气象情况,还要及时上报监测数据;避免突发性、灾害性天气对外国商船、舰队的损害,这些气象观测资料还要向海军司令部和外国各大公司报送。湖北的海关气象事业正是在这一时期萌芽并发展起来的。

同治八年十月(1869年11月),时任清政府海关总税务司的赫德从外国商船航运安全需要出发,颁发了总税务司通札第28 号(The No.28 Circular Issued),详述了气象观测的重要性,决定在海关设置气象站。通札指出:海关主要设置在沿江和沿海地区,其特点是分布面积大、辐射范围广,不仅监管海上气象及相关事务,而且还涉及附近陆地气象及事务的管理。在如此广阔的地域开展气象观测,使得气象观测的结果更具普遍性,使用性更加广泛而且较为科学可靠。通札中还强调建立一个观象台,这样便可以将各处的气象观测站相互联系起来,处于同一机制的管理之下。

通札的颁布,促使各地海关开始陆续设立测候所,并开展小规模的气象观测,其观测的内容包括气压、气温、湿度和降水等。自此,海关气象观测工作逐渐起步并被列为海关五项基本业务之一。随着对气象观测情报需求的不断增强,海关当局相继在沿海沿江重要通商口岸、边关商埠、岛屿等地建立气象观测站达七十多处,其中有记载连续观测30年以上的达46处,汉口与宜昌海关气象观测站均在此之列。

江汉关是我国最早进行气象观测的海关之一, 1869年11月1日开始小规模气象观测,并对观测结果进行记录①江汉关外勤人员手册1869—1880。。但最早期的观测记录由于战乱等原因不幸遗失,现存最早、保存最完整的观测报告始于1880年3月。1881年5月,英、美等国在汉口海关筹备建成了汉口测候所,同年11月开始气象观测。汉口海关气象观测所利用外国进口测量仪器在原有气压、气温、降水和湿度等观测项目的基础上,新增了对24 小时风向、风力,阴蔽处日最高、最低气温,纪要(天气现象)以及长江中午水位及24小时水位涨落的观测项目。这是湖北省境内最早使用气象仪器进行的观天测候,也是武汉近现代气象观测史的开端。不过,当时海关测候所还不具备预报天气的能力。

清光绪三十一年(1905年),日本在日俄战争中获胜,将俄国在中国的部分统治权掌握到自己手中,其侵华势力深入中国内陆。同年,日本在汉口海军俱乐部里建起气象测候所。1907年,日本海军气象测候所开始对观测范围内气温、降雨量等进行完整记录,并留存下完整的观测记录资料。1937年,抗日战争爆发,海关气象测候所因战乱遭受破坏,1937—1941年的海关气象记录出现了空缺。2007年,在武汉市气象局等部门发起的“寻找行动”中,在日本气象厅档案馆找回了武汉1939年1月—1941年5月、1941年7月—1943年11月的气象观测记录。宜昌海关现存气象观测的记录最早开始于1882年7月。而这一时期,汉口关和宜昌关的气象观测人员均是由英、法、美、俄、日、德、意等外国人担任,直到1913年以后,才逐渐吸收中国人参加。

三、近代湖北海关气象观测的内容及报送机制

湖北省现藏的江汉关、沙市关、宜昌关的档案资料,包含各地海关的贸易税收,走私稽查,港务、航务、气象记录、报告、通商条约、关产契约等重要内容。其中丰富的气象观测记录是研究近代湖北气象观测内容及报送机制的重要资料。

1880年以前,汉口海关于每日09时和15时(北京时,下同)观测2次气象情况。观测内容主要包括长江中午的水位及其24小时涨落情况、24小时的风向及风力、气压、每日最高及最低气温、降水时的降水量和降水时数等内容。之后,观测的内容、时间与次数都曾几经变动。1886年之后,汉口关和宜昌关的气象观测的时间与次数逐渐趋于统一。1903年l月开始,气象观测定为每日的03、06、09、12、15、18、22、24时为观测时刻,每日观测8次。气象观测的内容也基本固定下来,包括气压、干球和湿球的温度、最高和最低气温、风向及风力、天气现象和降水量、云状及云量等。但这一时期气象观测的制度仍然不够完善。1905年《气象工作须知》的颁布,才使得气象观测工作制度变得较为系统。1932年,所有测站都用同一类型的新式仪器观测,湖北海关气象观测制度才真正统一、系统起来。当时“海关总署”要求各海关观测所每月的观测记录须在下月初送达,且记录务必规范。因此,当时海关对天气现象的观测、记录相对严谨,对天气现象的记载较为详细。

1882年为配合上海徐家汇天文台着手试做简易天气预报的需要,汉口、宜昌观测站需要按时向其拍发电报,报送气象观测的内容。直至1897年,江汉关仍每日拍发两次记载有关气象观测内容的电报送达上海徐家汇天文台,而这些气象资料最后会被转送到香港天文台。1916年,建立的北平“中央观象台”也开始从事天气预报工作;此时,“海关总署”要求江汉关在拍发气象电报时,同时也要向北平“中央观象台”和“农商部”观测所各发一份。而到了1933年,“海关总署”又提出还要报送给青岛观象台、“济南建设”厅测候所、南京气象台、航空站以及上海海岸电台等处,并且准予免费传递。从气象观测内容的报送机构不断扩大可以看出此时对气象观测的重视,而且还体现了这一时期人们已经开始重视各气象观测站点之间的联系,为之后气象观测网体系的形成奠定了基础。1937年底,由于抗日战争的原因,“航空委员会(空军)”第一测候所从南京向西迁,曾在汉口王家墩机场驻足过数月之久。为此“财政部”曾电令“江汉关税务司”,让其抄收各关06、09、14、18时气象加密报告,并要求每次在1小时内收齐,这些收录的气象资料被送至“航空委员会”第一测候所备用。

海关气象站除做好气象观测内容的记载和向上级机关呈报观测记录以及向有关方面报送气象观测之外,还在《中国海关册》中记录每年的气候情况,其记载内容涉及水旱灾害对农作物收成的影响。1922年,“扬子江水道讨论委员会”成立,此后,汉口关和宜昌关气象站每年的降水量观测资料开始经上海徐家汇天文台向水利部门报送。

海关税务司每年要向上级写出综合报告,每10年还要提供《十年报告》,其中包括气候分析。1891年春季,宜昌遭遇到罕见旱灾。时任宜昌海关税务司李若德(Edwin Ludlou)据其见闻,于1891年l2月向海关总税务司赫德递交宜昌海关《十年报告》,报告中提到,“宜昌夏天的温度也很高”、“农民们担心他们的稻谷颗粒无收”、“不至于热得睡不着”。而在冬天的时候,“偶尔下雪”、“周围高山上积雪数日不化”、“但宜昌从不积雪”、“江面上经常有雾”、“风向几乎都是逆水”、“这对于当年的那些帆船而言就是天赐的幸运”。将这些报告结合观测资料进行分析,我们就能对当时、当地的气候状况有比较完整的把握。

(作者单位:宋建萍、刘立成,湖北省气象局;何晓、苏秀梅,华中师范大学历史文化学院)

深入阅读

白雪燕. 2008. 中国海关概论. 北京: 中国海关出版社.

陈诗启. 2002. 中国近代海关史. 北京:人民出版社.

程明道. 2012. 气候变化与社会发展. 北京: 社会科学文献出版社.

熊金武. 2011. 近代中国海关制度变迁的结构和解释——基于制度职能定位与制度安排变迁的视角. 贵州社会科学, (8): 47.

竺可桢. 1973. 中国近五千年来气候变迁的初步研究. 考古学报, (1): 16.