浅谈视频文件帧频转换的一些方法及常见问题

2016-03-22刘海兰李海彬李荣玮黎朗

□刘海兰 李海彬 李荣玮 黎朗

浅谈视频文件帧频转换的一些方法及常见问题

□刘海兰 李海彬 李荣玮 黎朗

国内电视的播出帧频是25帧/秒,但很多摄录设备并不按此帧频进行拍摄,要将这些视频在电视上播出,必须进行帧频转换。本文主要阐述帧频转换的一些技术要点和注意事项,并针对帧频转换的一些方法进行重点介绍和分析。

帧频;电视制式;采样时间

在使用非编系统制作电视节目时,常常会遇到不同摄录设备产生的视频文件,既有记者使用专业摄像机拍摄的视频,也有通过相机、手机拍摄的视频,但在节目制作中,一些电脑上播放流畅的视频,经过非编软件处理后在电视机上播出时,画面却出现抖动,这是怎么回事呢?较大的可能是原始视频的帧频与电视播出的帧频不同造成的。

一、电视制式和帧频

在模拟电视时代,电视分为NTSC、PAL、SECAM三大制式。

(一)NTSC制式电视的分辨率为720×480,帧频为每秒29.97帧(一般简化为30帧),场频为每秒60场,这种制式的色度信号调制特点为平衡正交调幅制,即包括了平衡调制和正交调制两种。

(二)PAL制式电视的分辨率为720×576,帧频为每秒25帧,场频为每秒50场,它对同时传送的两个色差信号中的一个色差信号采用逐行倒相,另一个色差信号进行正交调制方式,是中国目前使用的制式。

(三)SECAM制式电视的分辨率为720×576,帧频为每秒25帧,场频为每秒50场,在信号传输过程中,亮度信号每行传送,而两个色差信号则逐行依次传送。

帧频(frame rate)是指每秒钟放映或显示的帧或图像的数量。因为以前的电视机使用显像管来成像,所以三大制式都采用隔行扫描的方式,即将1帧画面分为奇数场和偶数场来显像,因而场频是帧频的一倍。

由于三大制式之间的参数不同,在使用录像机进行电视节目的编辑时,不同制式的录像带是不能互相兼容的,制式间的转换也需要专门的设备,一般很少进行转换。

在数字电视时代,电视制式被渐渐忽略了,至少在节目制作域中,它已经被淡化了。因为电视素材的来源,已不仅仅是用专业的摄像机来录制的视频,手机、照相机、摄像头等设备都可以录制视频并以文件的方式存储,这些文件是没有制式之说的。

但是视频的帧频对于电视的播出仍然是重要的,因为国内各电视台的节目播出,标清采用PAL制,高清采用1080 50i,其帧频都是25帧/秒,在使用非编软件制作电视节目时,无论原始视频的帧频是多少,最终必须转换为25帧/秒,而帧频的转换可能会影响最终的节目成像质量。

二、帧频和采样间隔时间的关系

人眼视觉惰性的活动阈值是每秒24次,即每秒钟连续显示24幅以上的不同静止画面时人眼就会感觉图像是连续运动的而不会把它们分辨为一幅幅静止画面。

在拍摄电视时,视频的录制并不是连续的,而是每隔一个固定的时间拍摄一帧画面并记录下来,播放时再按拍摄的速度进行重放,由于相邻两帧画面的间隔时间很短,人眼看来就是连续的了。

根据设置的帧频,可以确定每秒记录几帧画面,以及相邻两帧画面的采样间隔时间,它与帧频的计算公式为:采样间隔时间=1000毫秒÷帧频。当帧频为25帧/秒时,1000÷25=40毫秒,30帧/秒时约等于33.33毫秒,50帧/秒时等于20毫秒,每帧画面的时间戳将按这个间隔递增。

拍摄时使用的帧频越高,记录的画面就越多,图象细节也会更丰富。在一些体育赛事的转播中,经常会使用高速摄像机以电视帧频两倍以上的速度录制视频信号,再将录制帧频转换为电视的播出帧频;而在慢动作重放时,这些在正常播出时没有用到的画面发挥了很大的作用,它让我们看到的慢动作过程是连贯的而不是卡顿的。

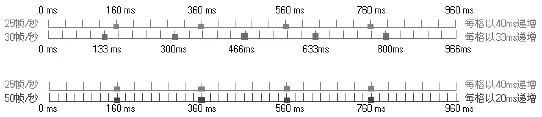

看到这里,你可能会有一种感觉,就是从高的帧频转为低的帧频是没有损失的,就像将一张4000×2250像素的照片,缩小到1920×1080像素,放到1280×720的显示器里观看,图片的质量并不会降低。那帧频从高向低转换,是否也是这样的?这个需要看情况而定。图1是25帧/秒分别与30帧/秒、50帧/秒的采样时间对比。

从图1可以知道,除原点(即0ms)外,25帧/秒与30帧/秒每秒钟内对画面进行采样的时间点位是不相同的;而50帧/秒采样画面的时间点,会与25帧/秒的出现重合周期。

当采用播出帧频的倍频录制视频时,如50帧/秒,将其帧频降为25帧/秒,只需将50帧/秒的画面每两帧抽取1帧,即可降为25帧/秒,视频的连续性基本不会有任何的影响,音频也不会不同步,这就是为什么高速摄像机采用多倍频进行记录的原因。

而如果是反过来将25帧/秒提升至50帧/秒时也很方便,将25帧画面每帧写入2次即可,虽然画质没有提高,但不会出现任何问题。

图1 视频采样记录时间

但将帧频从30帧/秒转至25帧/秒,或者反方向转换时,就没有这么幸运了,由于两者的采样间隔时间不成整数倍关系,无论如何处理,都会对视频的连续性和视音频的同步产生些许影响。

三、降低帧频的常用方法

国内电视制式的帧频是25帧/秒,而手机、相机拍摄时常用的帧频是30帧/秒,一方面拍摄者可能不清楚帧频对电视播出的影响,另一方面某些手机、相机不支持以25帧/秒拍摄,因此帧频从30帧/秒降为25帧/秒是比较常见的,下面介绍几种降低帧频的方法。

(一)丢弃部分帧并重组视频

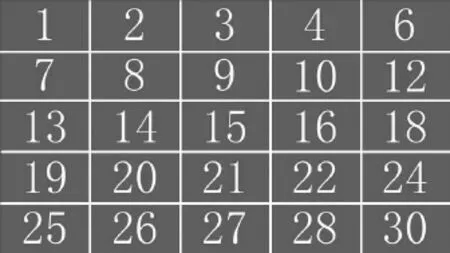

这种方法常见于转码软件,转换时将每秒30帧的图像,每隔数帧丢弃1帧,将剩下的25帧重新组成1秒的视频,图2是转码软件FFMPEG降帧频后每秒保留的原帧画面。

图2 FFMPEG降帧频后的画面分解

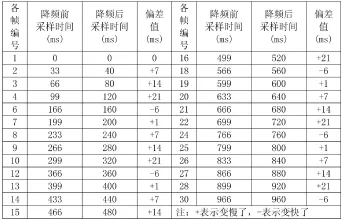

降帧频后,每秒内的30帧画面,其中的第5、11、17、23、29帧被抽走并丢弃,不再出现在新组成的视频中,并且除了第1帧外,其它各帧的采样时间也发生了变化,如表1所示。

表1降频前、后采样时间及偏差值

从表1可知,新组成的各帧画面,采样时间最慢的是滞后原视频画面约21ms,最快的是超前6ms,即有些画面出来得慢了,有些又出来得快了,加上丢弃了5帧,画面的

连续性较差,并且视音频会产生轻微的不同步。

(二)相邻两帧做透明叠加融合

这种方法多见于非编软件,如Edius、大洋非编软件等,它们的做法是将相邻的两帧进行一个类似于半透明的过渡处理,图3是Edius降帧频后重新生成的画面。

从图3可知,相邻的两帧画面按不同的透明比例进行叠加融合,并重新渲染为新的一帧画面,从某种意义上来说,这里没有丢弃任何一帧画面,因此画面的连续性可以得到保证,但是又产生一个新的问题,即融合后的画面可能会产生少许的重影、模糊、拖尾。

图3 Edius降帧频后的视频分解图

这种方式处理的视频,其各帧的采样时间已不好估算,无法计算出转换后各帧的超前和滞后情况,但视音频轻微不同步现象仍然不可避免。

(三)降速变换

这种方法有点像慢放,即将原来每秒钟播放30帧改为播放25帧,但后面的5帧并不丢弃,而是放到下一秒钟,原来1秒钟的视频变成了1秒加200毫秒,由于每秒钟的视频变慢了,因此音频也要作相应的调整,这样才能保证声画同步。由于转换工序复杂,并且视频明显变慢,这种方法并不常见,仅在一些特殊情况下使用。

综上,在原始帧频与播出帧频不存在倍频关系的条件下,无论采用上述的何种处理方式,在降低帧频后,画面都会产生一定的失真。

四、提高帧频的常用方法

提高帧频的方法与降低帧频的差不多,基本上就是其逆运算过程。

(一)按比例重复插帧:根据源帧频与目标帧频的差值,每隔数帧向目标视频插入一帧,如15帧/秒提高至25帧/秒时,平均每1.66帧插入相邻的1帧。

(二)某两相邻帧叠加产生第3帧:原帧画面不变,根据转换帧频的比例,某两帧画面按不同的透明度叠加产生新的第3帧。

(三)全部相邻帧叠加产生多帧:全部画面重新渲染,相邻两帧按不同的透明度产生多帧。

当帧频低于人眼视觉惰性的活动阈值时,由于原始画面的细节丢失严重,无论通过何种方式,基本上无法提高画面质量。

五、结语

当视频的录制帧频与电视帧频不是整数倍关系时,是一个比较难以处理的情况,转换后的视频肯定会有一些失真。文中谈及的几种转换方法,并未提及何种方法更优,这需要根据视频画面的构成而定。我们要做的是,将转换失真降到最低点,在有条件的情况下,尽可能采用几种方法做转换,在完成的视频文件中挑选一个效果最好的。

(作者单位:广西电视台新闻中心)