西藏伦坡拉盆地东部牛堡组沉积层序结构及砂体发育模式*

2016-03-09郝景宇潘磊李吉选李凤马承宪张文睿李旭文

郝景宇 潘磊 李吉选 李凤 马承宪 张文睿 李旭文

西藏伦坡拉盆地东部牛堡组沉积层序结构及砂体发育模式*

郝景宇 潘磊 李吉选 李凤 马承宪 张文睿 李旭文

(中国石化勘探分公司)

以西藏伦坡拉盆地东部始新统牛堡组为例,借助最新地震和钻井资料,根据盆地不同演化阶段首次将牛堡组划分为8个三级层序,建立了等时地层格架,明确了层序要素特征及构成样式。在此基础上,根据岩相、测井相及地震相特征,将沉积体系划分出水下扇、扇三角洲、湖泊和冲积扇4种类型,明确了各层序发育期沉积相展布特征及其对砂体发育的控制作用,总结出断控陡坡带前端砂砾岩体、缓坡扇三角洲砂体、洪水密度流砂砾岩体和湖相透镜状砂体4类储集砂体。综合认为:断控陡坡带前端砂砾岩体是最有利砂体;缓坡扇三角洲砂体是最具勘探潜力的砂体。图10参5

储集砂体沉积体系层序构成样式牛堡组伦坡拉盆地

0 引言

隐蔽油气藏一直是石油地质家们关注的焦点,该类油气藏具有勘探难度大、风险高的特点[1]。层序地层学的兴起为隐蔽油气藏勘探提供了理论依据,在等时地层格架下开展储集砂体预测更加符合客观规律[2]。伦坡拉盆地是西藏地区唯一发现工业油流的新生代陆相盆地,前期多轮勘探未获实质性突破;2013年,中国石化勘探分公司重点勘探该盆地隐蔽油气藏,首次在盆地南部钻遇丰富的油气显示,证实盆地隐蔽油气藏具有勘探潜力。

前人[3-4]对伦坡拉盆地始新统牛堡组沉积层序特征进行了初步研究,认为牛堡组可细分三段:牛一段、牛二段和牛三段各自构成一个三级层序,各层序主要由海侵和高位体系域构成,低位体系域主要发育水下扇储层;但是前期二维地震资料品质差,探井浅,无法获得完整的地层资料,层序地层的划分精度无法满足隐蔽油气藏的勘探需求。为了支撑伦坡拉盆地新一轮油气勘探工作,笔者在前人的认识基础上,以层序地层学为理论依据,利用最新钻井和地震资料,开展了以伦坡拉盆地东部牛堡组为目标层断的沉积层序及砂体发育模式研究,明确了有利砂体类型。

1 地质背景

伦坡拉盆地面积约为3 620 km2,是一个沿班公湖—怒江断裂带呈东西向展布的新生代陆相盆地;现今盆地构造格局可分为3个构造单元,即北部逆掩推覆带、中央凹陷带和南部冲断隆起带[5-6];工区位于伦坡拉盆地东部,区内包括北部挤压断裂带、南部冲断隆起斜坡带和中部江加错、爬错凹陷(图1)。研究区发育的始新统牛堡组是主要的含油层段,厚度可达200~2 000 m,其底部与基底变质岩不整合接触,顶部与丁青湖组呈部分微角度不整合或整合接触[7-8],该组下部发育碎屑岩,上部发育碳酸盐岩;碎屑岩储层是唯一试获工业油流的储层类型,主要发育在牛二段和牛三段(图2)。

图1 西藏伦坡拉盆地构造背景图

2 层序地层格架

精细层序地层研究表明,各段可细分出2~3个亚段,各亚段独立构成一个三级层序,层序内部可识别湖侵和高位体系域,局部还可识别低位体系域。

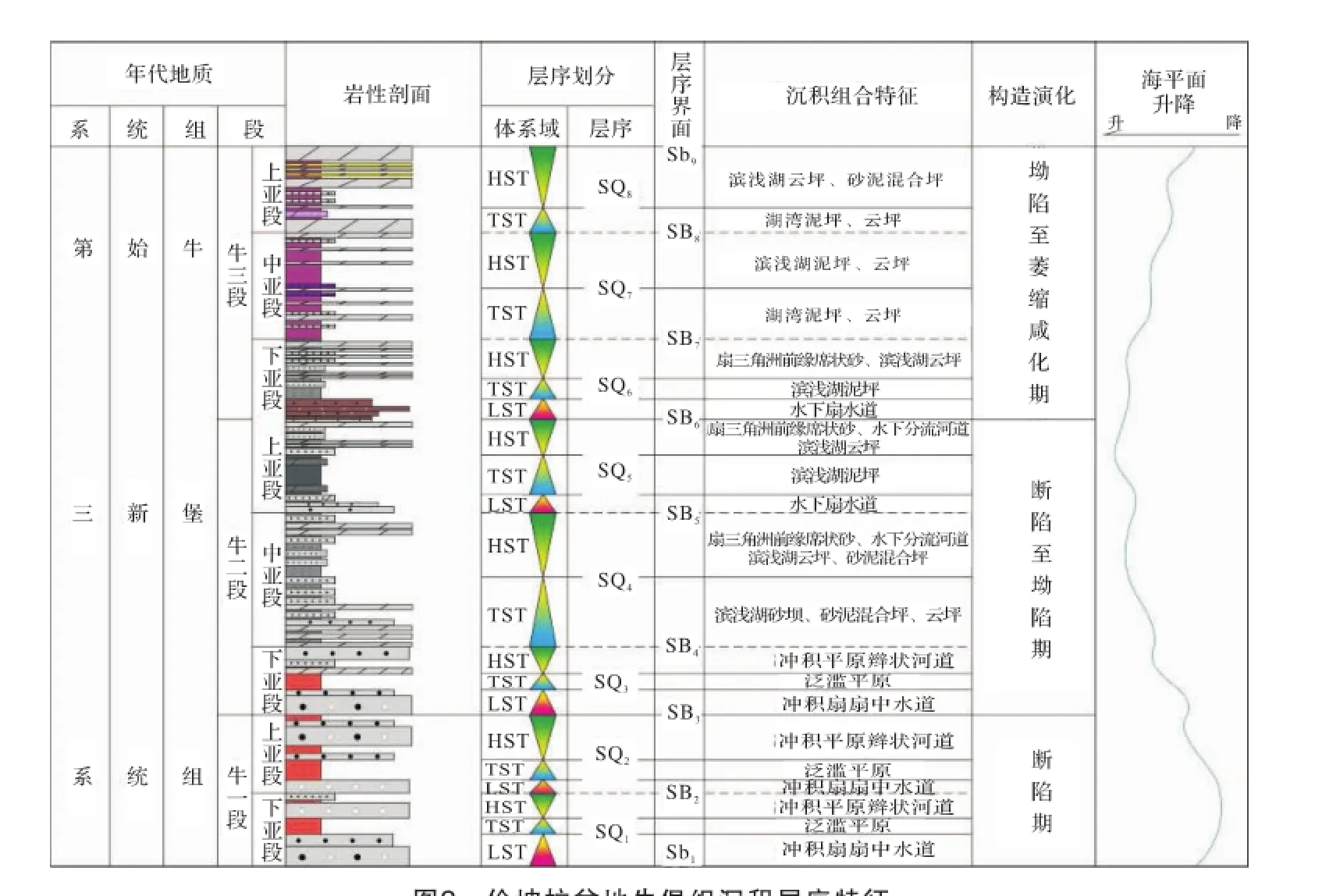

图2 伦坡拉盆地牛堡组沉积层序特征

2.1 层序地层划分及特征

牛堡组沉积期,盆地东部构造演化经历了断陷、断陷至坳陷和坳陷至萎缩三个阶段,海(湖)平面总体变化由早期上升过渡为晚期下降,层序的发育主要受到断层、斜坡带和湖平面升降等因素控制,各时期盆地层序划分及发育特征存在明显差异。

(1)断陷时期(牛一段沉积期)

此时期湖平面从快速下降转变为缓慢上升,地层长期暴露在湖平面之上,呈氧化红色;此时期南北物源充足,盆地处于过补偿状态,砂砾岩厚度大、分布广;牛一段地震反射结构杂乱,地震识别三级层序存在一定困难,但从井上可识别两套稳定展布的湖侵泥岩,据此将牛一段划分为SQ1和SQ2两个三级层序单元,SQ1和SQ2均由完整的体系域构成。

(2)断陷至坳陷时期(牛二段沉积期)

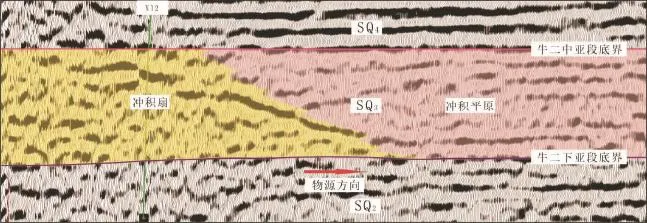

此时期,海(湖)平面变化经历了缓慢上升、快速上升和缓慢下降三个阶段,地层初期暴露地表,呈氧化红色,中晚期位于湖平面之下,呈还原灰色—灰黑色;盆地物源供给充足,处于平衡状态;牛二段地震反射结构清楚,从地震剖面中可识别两个不整合面;依据前述特征可将牛二段划分为SQ3、SQ4和SQ5三个三级层序单元,层序SQ4缺失低位体系域(图2、图3)。

(3)坳陷至萎缩咸化期(牛三段沉积期)

此时期盆地缺乏物源供给,处于欠补偿状态,湖平面快速下降,水体迅速咸化,地层由灰色转变为红色;本段砂砾岩冲刷面和白云岩刀砍纹是三级层序界面存在的标志(图版I-a、I-b),结合地震剖面,可将牛三段划分出SQ6、SQ7和SQ8三个三级层序,层序SQ7和SQ8缺失低位体系域(图2、图3)。

2.2 重点层序构成样式

一个完整的三级层序由层序界面分隔、由体系域构成[9-10],因此要深入研究三级层序的构成样式就必须明确层序界面及体系域特征;研究区牛堡组储层主要发育在层序SQ4、SQ5和SQ6中,本文以层序SQ4为例,解剖层序构成样式。

该层序由界面SB4和SB5分隔,界面SB4为一不整合面,其下部为紫红色或浅灰色冲积扇相地层,上部为灰色扇三角洲—滨浅湖相地层(图2)。地震剖面发现该界面下部具有削蚀特征,上部为较连续的平行反射结构;界面SB5为一沉积间断,地震上该界面上部可识别下超现象,下部可识别削蚀现象;界面SB4上部为钟形电测曲线,反映水体加深的退积旋回;界面SB5下部为箱形—漏斗形电测曲线,反映水体变浅的进积或加积旋回。层序SQ4中部可识别出最大海(湖)泛面,该面向盆地周缘延伸至最大上超点,具有高连续中高振幅的地震反射特征,并将层序SQ4划分出海侵和高位体系域;海侵体系域由多个向上变细旋回构成,具有退积型地震反射结构,反映物源供给强度减弱,可容纳空间变大;高位体系域由多个向上变粗旋回构成,具有前积或加积型地震反射结构,反映物源供给强度大,可容纳空间减小(图3)。

图3 伦坡拉盆地东部牛堡组二段—三段地震层序剖面

3 沉积体系与相带特征

沉积体系由各种沉积相在空间上叠合构成,是沉积相的集合体[11],明确沉积相类型及特征是研究沉积体系的关键。笔者开展沉积体系特征研究,识别出水下扇、扇三角洲、湖泊、冲积扇等沉积体系。

3.1 水下扇体系

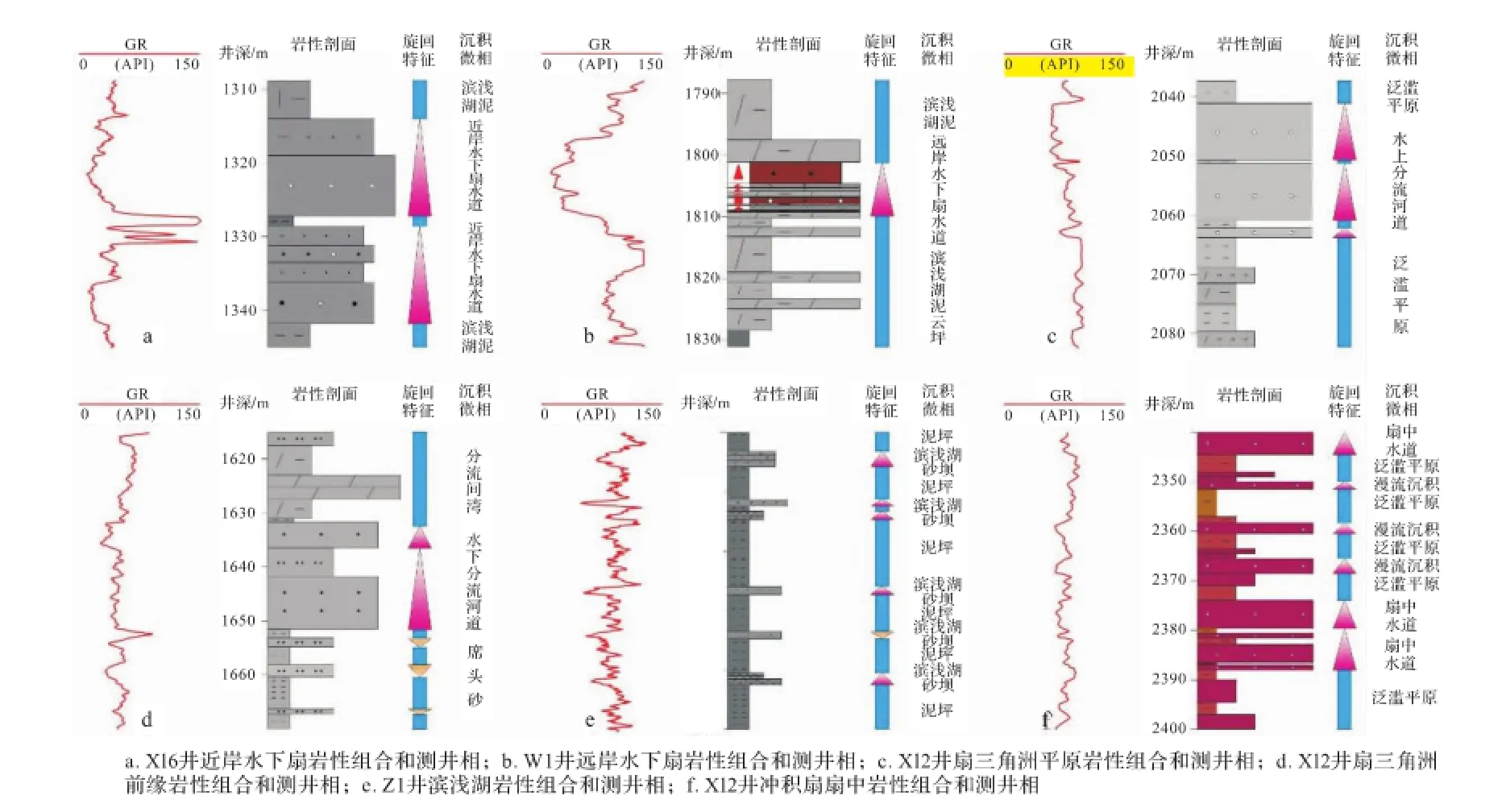

水下扇是工区牛堡组最重要的储层相带,主要发育在层序SQ4、SQ5、SQ6和SQ7内,可细分为近岸水下扇(图4a)和远岸水下扇(图4b)。

图4 两类水下扇的地震响应特征

近岸水下扇主要发育在盆地北部,主要特点是分布范围较广、纵横向岩性变化快、叠加厚度大、岩石磨圆差、垮塌物多;远岸水下扇主要发育在盆地南部,主要特点是分布范围小、岩石分选较近岸水下扇好、叠加厚度薄;两类水下扇岩性以砂砾岩为主,向顶部逐渐过渡为含砾砂岩或中粗砂岩,具下粗上细的正旋回,扇体底部普遍发育冲刷面(图5a、图5c);岩心观察表明,水下扇颗粒组分主要以悬浮状态搬运(图5d);水下扇测井曲线为钟-箱形,反映水动力初期较强,后期快速减弱(图6a、图6b);两类水下扇具有不同的地震响应特征,近岸水下扇以高频-中低连续-中强振幅楔状或席状反射结构为主(图4a),远岸水下扇具有中低频、中低连续、中弱振幅的透镜状反射结构(图4b)。

3.2 扇三角洲体系

扇三角洲体系主要分布在盆地南部斜坡带,产自层序SQ4、SQ5和SQ6内,是盆地南部的重要储层相带,研究区可识别出扇三角洲平原和扇三角洲前缘亚相。

(1)扇三角洲平原

扇三角洲平原由水上分流河道和泛滥平原组成,总体为向上变细旋回。水上分流河道由砂砾岩构成,单层厚度大,发育块状层理,测井曲线以高幅箱形为主;泛滥平原主要由泥岩、粉砂质泥岩以及粉砂岩构成,发育水平及洪水波纹层理,测井曲线为低幅齿化线形或低幅齿化指形(图6c);扇三角洲平原在顺物源方向普遍具有中高频、中连续、中强振幅的平行反射结构,若水上分流河道和泛滥平原频繁交替,地震反射频率增高,连续性变差(图7)。

(2)扇三角洲前缘

研究区南部斜坡带物源供给强度小,扇三角洲前缘发育规模小,以“泥包砂”为主要特征;水下分流河道单层厚度薄,岩性以块状含砾细砂岩为主(图5e),测井曲线以中高幅微齿化箱形为主(图6d);席状砂岩性以粉砂岩为主,多与泥岩呈薄互层状产出(图5f),测井曲线呈中低幅指形(图6d);发育在湖侵和高位体系域内的扇三角洲前缘具有不同的地质特征:湖侵时,扇三角洲前缘主体向岸线方向退积或垂向加积,总体具有中低频、中高连续、中强振幅的平行反射结构;高位体系域时期,扇三角洲前缘主体向湖心方向前积或垂向加积,总体具有中高频、中低连续、中强振幅的“类S型”前积反射结构(图7)。

图5 伦坡拉盆地牛堡组岩相特征

图6 伦坡拉盆地牛堡组典型微相岩性组合及测井相特征

图7 扇三角洲的地震响应特征

3.3 湖泊体系

湖泊体系是本区分布最广泛的沉积体系,以发育厚层块状泥页岩和少量薄层砂坝为主要特征,主要发育在层序SQ4、SQ5、SQ6、SQ7、SQ8内;滨浅湖砂坝是湖泊沉积体系的主要储层微相,呈透镜状产出,岩性以灰色细-粉砂岩为主,发育浪成砂纹层理(图5-g);滨浅湖砂坝测井曲线呈高幅微齿化指形(图6-e);湖泊体系地震反射以中低频—高连续—中强振幅平行或亚平行反射结构为主要特征,当发育厚度较大、延伸较广的滨浅湖砂坝时,地震反射轴连续性变差或出现复波。

3.4 冲积扇体系

冲积扇体系发育在SQ1、SQ2和SQ3内,以发育红色沉积物为典型特征。本区冲积扇主要发育扇中水道和漫流沉积微相;扇中水道岩性以砾岩、砂砾岩和粗砂岩为主,具有单层厚度大、成熟度低的特点;测井曲线以高幅微齿化箱形为主(图6-f);漫流沉积物主要是夹有薄层砾石的红色泥岩,砾石呈漂浮状分布在泥岩中,以悬浮方式搬运(图5-h);漫流沉积物以低幅指形电测曲线为主要特征(图6-f);冲积扇地震反射以高频—中低连续—中弱振幅乱岗型反射结构为主(图8)。

图8 冲积扇地震响应特征

4 层序格架下的沉积演化与有利砂体类型

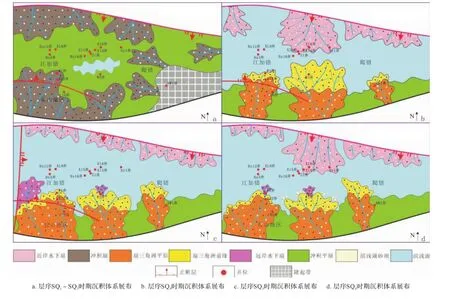

4.1 沉积演化及相带展布

在层序格架的约束下,开展了沉积体系展布及纵向演化规律的研究工作,揭示了牛堡组各层序发育阶段沉积体系发育的内在联系。

层序SQ1-SQ3形成于盆地拉张断陷阶段早中期,此时期南北边界发育的东西向正断裂控制了工区的沉积格局;工区南北坡形成了顺断裂大面积展布的冲积扇,东部继承性隆起带发育小规模的冲积扇体系,中部主要发育冲积平原和小规模湖泊(图9-a)。

层序SQ4形成于拉张断陷阶段中晚期,此时期工区具有“北断南超”的构造格局;盆地斜坡带发育扇三角洲沉积体系;南部W1井区坡度较陡,砂体卸载快,扇三角洲前缘发育规模小;W2井区坡度缓,扇三角洲前缘砂体展布范围大(图9-b)。

层序SQ5形成于拉张断陷晚期和挤压坳陷早期,此时期近岸水下扇发育规模减小,盆地斜坡带物源供给强度加大,扇三角洲沉积体系规模大;南部W1井区发育小规模南北向展布的远岸水下扇;W2井区远岸水下扇受斜坡控制,发育在扇三角洲远端(图9-c)。

层序SQ6形成于断陷末期至坳陷早期,此时期W1井区附近同沉积断裂停止生长;全盆地物源供给强度减弱,近岸水下扇和扇三角洲沉积规模减小;扇三角洲前缘砂体受到湖(海)浪的改造,形成顺岸线展布的砂坝;W1和W2井区斜坡带沉积了小规模的远岸水下扇(图9-d)。

层序SQ7-SQ8形成于盆地坳陷中晚期,此时期盆地凹陷及斜坡带基本填平补齐,盆地迅速干旱咸化,物源供给强度和水体能量弱,盆地内碳酸盐岩沉积规模较大。

4.2 沉积层序控制下的砂体发育模式

根据构造、地形及水体变化等控制因素,工区发育多种类型砂体(图9),总体可概括为以下4类:

(1)断控陡坡带前端砂砾岩体

盆地江加错和爬错凹陷北部盆缘沿断层走向形成多个水下扇砂砾岩体,其一端被断层封堵,另一端直接尖灭于湖相泥页岩中,形成岩性-构造油气藏;该类砂体发育于层序SQ4-SQ8内,孔隙度一般6%~12%,纵向上形成多个有利的生储盖组合,是研究区最有利的储集砂体(图10)。

(2)缓坡扇三角洲砂体

图9 伦坡拉盆地东部沉积体系演化

图10 伦坡拉盆地牛堡组储集砂体发育模式

该类砂体主要在斜坡带控制下形成,具有分布范围广的特征;江加错和爬爬错凹陷南部发育东西向展布的滨浅湖—扇三角洲前缘砂体;该类砂体发育在层序SQ4-SQ6的湖侵或高位体系域内;前缘水下分流河道砂是最重要的扇三角洲砂体类型,具有两类产出形式,一类向岸方向上倾尖灭于斜坡上,向湖盆中心尖灭于泥页岩中,形成地层-岩性油气藏;另一类向岸方向受到断层封堵,向湖盆中心下超于斜坡带或尖灭于泥页岩中,形成构造-岩性或构造-地层油气藏;前缘水下分流河道砂体垂向上常形成“三明治”式的生储盖组合,是最具勘探潜力的砂体。

(3)洪水密度流砂砾岩体

洪水密度流是阵发性洪水作用下形成的砂砾岩体,具有厚度与展布范围小的特征,主要发育于层序SQ5-SQ6低位体系域内,平面上位于扇三角洲前缘远端;本区远岸水下扇是洪水密度流的主要类型,其顶部与湖泛泥页岩接触,底部与下覆高位扇三角洲砂砾岩过渡,孔隙度一般4%~10%,具有形成岩性油气藏的条件。

(4)湖相透镜状砂体

该类砂体是在湖浪改造作用下形成的,以滨浅湖砂坝为主,发育于层序SQ4-SQ8的高位体系域内,平面上位于水下扇和扇三角洲远端,以“泥包砂”的透镜状产出,规模小;该类砂体常受到湖浪改造,岩石结构成熟度高,孔隙度一般5%~8%,烃源岩形成的油气可直接进入砂体形成小规模的岩性油气藏。

5 结论

(1)伦坡拉盆地牛堡组可划分为SQ1、SQ2、SQ3、SQ4、SQ5、SQ6、SQ7和SQ88个三级层序,层序内部普遍由湖侵和高位体系域构成,个别层序内部发育低位体系域。

(2)层序划分方案与前人不同,主要体现在:依据最新地震和钻井资料,将前人划分的三级层序再细分为多个三级层序,认为牛一段由上、下亚段构成,分别对应层序SQ1和SQ2,牛二段由上、中、下亚段构成,分别对应层序SQ3、SQ4和SQ5,牛三段由上、中、下亚段构成,分别对应层序SQ6、SQ7和SQ8。

(3)伦坡拉盆地牛堡组发育冲积扇、水下扇、扇三角洲、滨浅湖等沉积相类型,局部地区发育洪水密度流沉积;层序SQ1、SQ2和SQ3内部低位域和高位域主要由冲积扇体构成;层序SQ4、SQ5和SQ6内部低位域主要由近、远岸水下扇构成,湖侵和高位域主要由扇三角洲平原和前缘分流河道、席状砂以及滨浅湖砂坝构成;层序SQ7和SQ8内部湖侵和高位体系域主要由近岸水下扇、滨浅湖砂坝、泥坪和云坪构成。

(4)工区发育4类储集砂体,即断控陡坡带前端砂砾岩体、斜坡带砂体、洪水密度流砂砾岩体和湖相透镜状砂体;断控陡坡带前端砂砾岩体是最有利的储集砂体;缓坡扇三角洲砂体是最具勘探潜力的砂体。

[1]周海民,董月霞,刘藴华,等.冀东南堡凹陷精细勘探实践与效果[J].中国石油勘探,2003,8(1):11-15.

[2]于兴河.碎屑岩油气储层沉积学[M].北京:石油工业出版社,2002.

[3]马立祥,张二华,鞠俊成,等.西藏伦坡拉盆地下第三系沉积体系域基本特征[J].地球科学,1996,21(2):174-178.

[4]杜佰伟,谭富文,陈明.西藏伦坡拉盆地沉积特征分析及油气地质分析[J].沉积与特提斯地质,2004,24(2):46-54.

[5]潘桂棠,王立全,朱弟成,等.青藏高原区域地质调查中几个重大科学问题的思考[J].地质通报,2004,23(1): 12-19.

[6]鲁兵,李永铁,刘忠,等.青藏高原的盆地形成与分类[J].石油学报,2000,21(2):21-26.

[7]徐正余.西藏伦坡拉盆地第三系及其含油性[J].石油与天然气地质,1980,1(2):153-158.

[8]吴珍汉,叶培盛,胡道功,等.拉萨地块北部逆冲推覆构造系统[J].地质论评,2003,49(1):74-80.

[9]林松.西藏伦坡拉盆地物源区与沉降史研究[D].北京:中国地质大学,2012.

[10]马鹏飞,王立成,冉波.青藏高原中部新生代伦坡拉盆地沉降史分析[J].岩石学报,2013,29(3):990-1002.

[11]张克信,王国灿,季军良,等.青藏高原古近纪-新近纪地层分区与序列及其对隆升的响应[J].中国科学,2010,40(12):1271-1294.

[12]雷清亮,付孝悦,卢亚平.伦坡拉第三纪陆相盆地油气地质特征分析[J].中国地质大学学报,1996,21(2):168-173.

[13]王华.层序地层学基本原理、方法与应用[M].武汉:中国地质大学出版社,2008.

[14]董月霞,王建伟,刁帆,等.陆相断陷湖盆层序构成样式及砂体预测模式[J].石油与天然气地质,2015,36(1): 96-102.

[15]赵澄林,朱筱敏.沉积岩石学[M].3版.北京:石油工业出版社,2001.

(修改回稿日期2016-02-20编辑王晓清)

国土部油气中心项目(1211302108021-1)“伦坡拉钻井工程及油气资源潜力评价”。

郝景宇,男,1986年出生,硕士,从事石油地质工作。地址:(610041)四川省成都市高新区吉泰路688号中国石化西南科研办公基地1001室。电话:18683691930。E-mail:83962253@qq.com