也说中国画不缺科学性

2016-03-06林凤生

林凤生

上海大学期刊社《自然杂志》编辑部,上海 200444

也说中国画不缺科学性

林凤生†

上海大学期刊社《自然杂志》编辑部,上海 200444

中国画;线条;写意;侧抑制现象;时-空表达;叙事功能

一千多年来我国的绘画走过了一条与西方写实主义迥然不同的发展之路,并形成了一套独立的绘画技法和评价体系,故许多专家都认为中国画不讲科学性,与自然科学是“风马牛不相及”。事实情况并非如此。笔者认为中国画虽然没有用到西方的科学知识(如透视学、色彩学和解剖学等),但独创的许多绘画技法与现代心理学、视觉生理学和人的认知科学的原理不谋而合。我国的历代名作在今天看来仍栩栩如生,具有强烈的感染力,与它符合科学道理不无关系。

在本文中笔者将对中国画最重要的技法——线条、写意、时-空表达——做一番分析和阐述。

侧抑制现象是线条画的神经生理基础

说线条是中国画的生命线亦不为过。确实,中国画在区分空间、勾勒轮廓、表达状态、描述结构,甚至在显示阴影、皱纹、衣褶等都在使用它。线条的表达力如此之强,有些画只用线条(称为白描)便可以把一切人(物)画得栩栩如生。有人要问,我的脸上又不生什么线,画像时怎么要用线条来勾轮廓呢?我的解释是:老兄的脸上果然并不存在什么线,但在旁人的眼里看来这条轮廓线还真有呢。说来其中真有点科学。视觉生理学告诉我们:视网膜是由许许多多视觉细胞组成的,而每一个视觉细胞在感光的时候会受到周围视觉细胞的抑制,这个现象叫做侧抑制现象。这样一来的结果是,外界景物在眼中所成的影像,亮的地方比原来的好像更亮,暗的地方更暗,而光线强度变化大的地方正是物体的边界和轮廓。由于每个视觉细胞都存在侧抑制现象,其叠加效应就会让视网膜将所接受到的光学信息抽提加工,从而增强了边缘反差,轮廓线也就由此产生。我国古代的画家在观察中发现了这样的现象,于是线条的运用也就如瓜熟蒂落般地自然形成了。

有意思的是,关于视觉的侧抑制现象也得到了西方现代科学的验证,美国纽约洛克菲勒大学哈特兰教授因此荣获了1967年诺贝尔生理学或医学奖。20世纪中叶,哈特兰教授和同事用一种古怪的海洋节肢动物“鲎”的独立视觉感受单元——“小眼”做试验。这种动物有一对长在两侧的大眼睛,称为侧眼。每一个侧眼由1 000个小眼组成。(鲎的视觉神经比较粗大,是视觉研究的好材料。)科学家们通过实验证实了每一个小眼对光线的反应,在强度发生明显变化的地方出现最大值和最小值。那么由上千个小眼组成的鲎侧眼看来,由于叠加效应的结果,外界景物在眼中所成的影像会出现亮的地方更亮,暗的地方好像更暗。众所周知,光线强度变化大的地方正是物体的边界和轮廓。与鲎小眼的行为相同,人的每个视觉细胞也都存在侧抑制现象,其叠加效应就会将所接受到的光学信息抽提加工,从而增强了边缘反差,因此说明人在观察事物的时候能够看到轮廓线是有科学依据的,只是我国古代的画家自己并不清楚这样的道理而已[1]。

当然,线条在中国画里大行其道,一方面因为它遵循视觉生理学原理的缘故,另一方面也迎合了我国知识人士的审美趋向。众所周知,毛笔是我国古代的书写工具,它富有弹性的笔毫书写出变化多端的字体,本身就蕴含了强烈的美感。把它们融入于绘画之中,自然是珠联璧合。历代画家在使用线条上积累了丰富的经验,创作出十八描等技法。北齐曹仲达发明贴体薄衫的描法称为“曹衣出水”;唐代画圣吴道子创造出一种“遒劲奔放,变化丰富”的“莼菜条”来表现物象,取得了“天衣飞扬满壁动风”的效果,称之为“吴带当风”。图1为北宋画家武宗元(生卒年代不详)仿吴道子的笔法画的《朝元仙仗图》。该画系壁画之样稿,展现了道教五帝朝元的盛况。画中整个队伍由88位神仙(缺最后一位)组成。画家用细长流畅的线条,通过繁复多变的技巧把从容飘逸、款款前行的神仙队伍描画得超凡脱俗、绚丽多姿[2]。

图1 北宋画家武宗元的《朝元仙仗图》

写意画法与视觉心理学十分契合

鲁迅先生说:“我们的绘画从宋以来就盛行写意。两点是眼,不知是长是圆;一画是鸟,不知是鹰是燕。竞尚高简,变成空虚。”[3]看来老先生对我国的写意绘画,颇有微辞。事实上我国的早期绘画也都写实,至今我们尚可以见到早期绘画的临摹作品(如《簪花仕女图》《韩熙载夜宴图》等 ),也都画得十分具像。只是到了宋、元以后,由于科举制度等原因,绘画渐次与农、工、医、商等生产、生活实践脱离,成为文人墨客抒发情感的一种载体。虽说这类写意画的主题与科学和生活相距甚远,但它的表现手法与视觉心理学十分契合。首先,写意画的物(人)的形象亦来自于观察和实践,然后加以提炼加工,去粗存精,最后获得极为高简的图像。清代画家郑板桥记述他画竹时说:“晨起看竹,烟光日影雾气皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃遂有画意。其实胸中之竹,并不是眼中之竹也……手中之竹又不是胸中之竹也。”[4]其二,这种源于生活,高于生活的画法非常符合大脑对外界图像的加工处理方法。阿尔海姆在《艺术与视知觉》一书里写道:“混乱的全景,只有被看成一种由清晰的方向、一定的大小及各种几何形状和色彩等要素组成的结构图式,才能被大脑真正地知觉到。”[5]还说:“对于那些作为刺激物的原材料所暗示出的知觉性质做出反应时,大脑视皮层区域可能生成了一个与这些性质相对应的简略的结构图式。”[6]

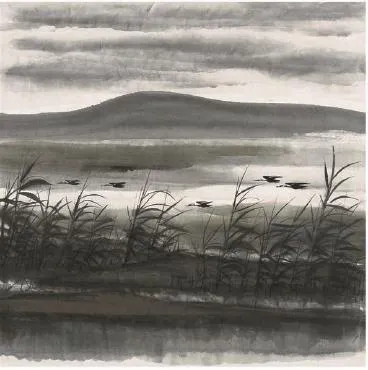

图2是我国近代著名画家林风眠大师的作品《野鹜》。画中天空乌云密布,一行野鹜凭着对“山雨欲来风满楼”的敏锐感觉,毅然地展翅朝着有一线光亮的远处飞去。在这幅画中,先生以中国画的写意手法画出了充满动感和真情的图画。要不是题目,我们也许说不清奋飞的是大雁还是野鹜,也不知道下面是芦苇塘还是湿地。但我可以看出,奋飞的不是“其翼若垂天之云”的大鹏(它可以支配自己的命运),也不是唧唧喳喳的小鹊(它们缺乏勇气和力量),奋力飞向光明的是试图以命相搏的野鹜。即使逃不过这场劫难,它们亦无怨无悔。这幅画在文革中被当作“黑画”重点批判,造反派说他想往西方资本主义国家。其实这也太可笑了。先生的妻子和女儿都在国外定居,想想又有什么呢?!记得我第一次见到此画是在文革初期,由上海美术界造反派举办的黑画展览会上。我第一眼瞥见此画就感到巨大震撼,一瞬间周围摩肩接踵的造反派,喧闹嘈杂的喇叭声音我都浑然不觉。也许是画中的意境感人,也许是我当时的处境也不妙,所以心有灵犀,触景生情。这幅画让我流连忘返,不忍离去。在以后的许多年里,每当我在人生不如意的时候,它就会浮现在我的眼前,让我感到回肠荡气。我这样写是想说,我国的写意画就个人的精神寄托、感情发抒较之西方写实绘画更为随意放恣,对同道知音亦更具感染力,同时也更符合艺术追求的真谛。

图2 我国近代著名画家林风眠的《野鹜》

林风眠(1900—1991)在“文革”中因为妻女是法国人,被怀疑是特务,坐牢4年。20世纪70年代被允许出国探亲,后来定居香港。虽然当时先生已是高龄,仍创作探索不辍。有大贾拟捐资百万在杭州建他的纪念馆,被先生婉拒,可见他的高风亮节。中国画历来把画品和人品放在一起衡量,先生的画作近来倍受推崇,我想也是人们对他为人的敬仰!

中国画的空间表达有科学依据

笔者以为中西画法的差异与中西医道的不同颇为相似。中医里讲的五脏六腑与西医中说的肝、胆、脾、胃、肾不是一回事,但中医也能据此判断人体的健康状况,并通过辨证施治,达到治病养生的目的。你能讲中医不科学吗?

事实上,与中医一样,中国画在构思、创作和评价等诸多方面自成体系,特别在对空间和时间的表达上与西画迥异。

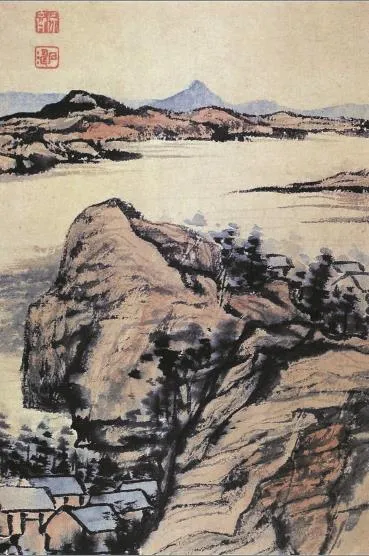

先说空间。与西方的写实绘画在确定的空间位置上来观察世界不同,中国画对空间的描述却是全方位的。“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,以这种“天人合一”的理念,并不满足单一的时空观,也不是视觉的直接感受,而是包容了天地的大空间,涵盖了中国传统文化心理。这种描述空间的理念在中国山水画里得到了淋漓尽致的发挥。明末山水画家石涛说:“且山水之大,广土千里,结云万里,罗峰列嶂。以一管窥之,即飞仙恐不能周旋也;以一画测之,即可参天地之化育也。”[7]也就是说,从一个局限的角度来观察,均无法照应广阔山川的方方面面,但凭感受来认知、表达山川,则可把握住天地之辽阔,造化之无穷(吴冠中解读)。所以中国的山水画不受时空的限制:古今变迁、四季交替、东南西北都可以出现在同一画面里。至于如何在一幅画上把山峦重叠、云雾萦绕的自然风光表达得层次分明、意境深远?历代画家通过师法自然,摸索出一套行之有效且符合科学道理的办法。图3是石涛的一幅山水画。笔者以此为例来说明画家拓展画面空间景深的办法。

(1)重叠。看,画中的山峦、房舍、树木前遮后档,仔细分析它们距观者的距离,可以有五六个层次。这样就让观者的视觉产生了纵深感觉。原来重叠就是中国画构建空间的秘诀之一。这是为什么呢?道理很简单,就是人的视觉中枢里“对物理空间的以往经验”在起作用,因为我们平时见到的峰峦叠障、群山连绵就是这么回事。同时,视觉思维科学告诉我们:“一个被遮断了的轮廓线,总是要争取自身的完整性和连续性,而这种连续性的获得,也只有当那被遮断的图像被看成是另一个图像后面的时候才有可能。”所以一个重叠的图像就会被视觉思维认为是由前后两个不同的图像组合而成,纵深感也由此而来。阿尔海姆说:“由重叠产生的立体效果,往往比真正的物理距离产生的立体效果还要强烈。”

(2)色彩透视。当色光在通过大气层时,由于距离远近、空气厚度和湿度不同引起色彩变化的现象叫做色彩透视。西方的风景画也常用它来表达空间距离。如近处的树叶呈黄绿色,中景里的树叶呈青绿色,而远处的树叶则变成了灰色。这种灰色包含了青、紫、兰的色调[8]。在石涛的画中也见到类似的处理方法。他利用了中国画墨分五彩的特点,对近景和中景的山峰用浓淡不同的墨色加以点缀,用擦皱笔法画出脉络,再加赭石渲染,远山则直接用淡墨加花青色涂抹,从而令画面不仅层次分明,而且墨色淋漓,气韵生动。

(3)纹理梯度。这是一个心理学上的专业名词,说的是在我们观察到的视野中,近景的物象分辨率最高,中景次之,远景最低[9]。故《画论》里说画山水画要“近山取其质,远山取其势”,即近山要画出质感,远峰只要涂出山势。为了突显近、中景的山峰,岩石和树木的细部,历代画家创造了许多擦、皱、点、缀的方法。如石涛在画中就先用淡墨润笔,采用“卷云皱”等笔法画出山石的肌理;等宣纸半干后,再用浓墨、焦墨的枯笔在淡墨上勾勒、点缀,画出近景中山石的嶙峋、树木的蓊郁。使画面里的近处景物浓重注目,从而把一抹淡花青色表示的远山推向更远。

图3 石涛的一幅山水画

石涛俗姓朱,是明朝宗室的后裔,为了避免清廷的迫害削发为僧。石涛情系山林,走遍大江南北,开拓胸中丘壑。他“搜尽奇峰打草稿”,创作了许多优秀作品。与传统的国画山水不同,石涛喜欢截取自然风光里最优美的片断画出,犹如摄影里的取景一般,取得了刻意求新的效果。《石涛画语录》是他的创作经验总结,在画界影响深远。吴冠中认为石涛的思想与塞尚有异曲同工之妙,并衷心尊奉他为中国现代绘画之父。

中国画的时间表达(叙事功能)较西方更具灵活性

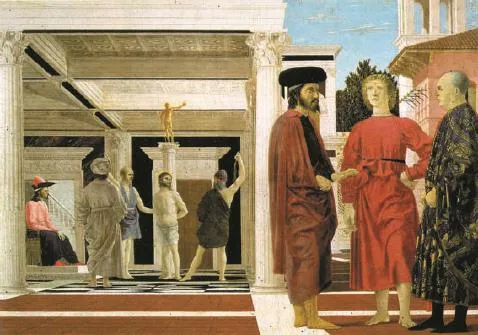

西方绘画的画面一般都展示一个空间里瞬时发生的场景,也就是钱钟书说的“一刹那内景物的一面观”,故要叙述复杂的故事就有点难。记得意大利文艺复兴时期的大画家兼透视学的奠基者弗朗西斯卡有一幅名画《基督受刑》(图4),画家想把发生在两个空间里的场景挤在一幅画上且恪守中心透视法则,致使故事交代不清,以至有多位评论家都不知道门外站的三个汉子是些什么人!

然而中国画就没有这个弊端,因为国画里不用透视,也不受透视规律的桎梏(有些画家自诩为散点透视法),可以在一个画面上从容不迫地画出两个,甚至三个不分主次的空间来。脍炙人口的古代名画《簪花仕女图》《韩熙载夜宴图》都是由多幅画面构成的长卷。今再介绍一幅唐代名画《捣练图》。此画系唐代宫廷画家张萱所绘,宋徽宗赵佶的临摹本。所谓“捣练”就是把质地硬的丝麻织品煮熟,加漂粉,用杵敲捣使之柔软,然后熨平使用。画面展示了宫廷妇女进行捣练的全过程,分三个部分:①捣练;②络线,缝制;③把织物扯直用熨斗熨平。全图共12人,前后呼应,生动协调。画中的人物曲眉丰颊,雍容肥胖,是当时贵族妇女的典型形象 (与唐人以丰肌为美的审美观念有关)。此画设色浓艳,典雅含蓄,成功表达了她们的柔嫩肌肤和薄纱的透体感(图5)。

图4 弗朗西斯卡的一幅名画《基督受刑》

请注意第一部分捣练的画面。画家巧妙地采用了“重叠”的办法,把4个妇女的空间位置安排得错落有致。她们距观者的距离可以分成3个层次:右1和右3站在台桌的外侧离观者最近;右4站在台桌的左侧,距观者距离次之;而右2位于台桌的里侧,故最远。有趣的是,这4个女子的脸相有着一个类似月亮从圆到缺的变化序列——从右2的凸月到右4的满月,右3的弦月到右1的新月。由此看出张萱在构图时的煞费苦心。中国画的这种叙事方式使它可以在横向和纵向拓展空间,故立轴和长卷成了国画的常见形式。南京艺术学院的刘伟冬教授说:“中国传统绘画中的情节和空间的多元性使得它所呈现‘物体’的定格不是在同一个时间点上,这与西方绘画有着很大的区别。众多‘局部的定格’间的联系便形成了过程。由此,中国传统绘画不仅可以在整体上把握气息,感悟意境,还可以像诗歌一样慢慢地去品读。”[10]

图5 张萱所绘,宋徽宗赵佶的临摹本《捣练图》

《清明上河图》长卷是我国绘画的叙事特征表达得最为淋漓尽致的杰作。顺着画面的展开,我们就好像沿着汴河款款前进,两边热闹繁华的景色目不暇接。移步易景,丝毫不觉得有什么不妥当。因为整幅画由许许多多空间组成,于是就形成了一个时间过程,一面欣赏一面就像在听故事。如此广阔的空间,用西方透视法就难处理了。笔者以为中国画里表现出来的科学性含蓄内敛,有一种“润物细无声”的特点,需要我们细细品味才能体会。

(2016年2月18日收稿)

[1] 汪云九, 武志华. 心灵之窗—视觉研究的进展、应用与意义 [M]. 北京: 科学出版社, 2010: 174-181.

[2] 谭天. 中国美术史百题[M]. 北京: 中国青年出版社, 2006: 198-199.

[3] 鲁迅. 且介亭杂文末编[M]. 北京: 人民文学出版社, 1973: 13.

[4] 郑板桥. 郑板桥集[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1979.

[5] 鲁道夫•阿恩海姆. 艺术与视知觉[M].滕守尧, 译.成都: 四川人民出版社,1998: 79.

[6] 鲁道夫•阿恩海姆. 艺术与视知觉[M].滕守尧, 译.成都: 四川人民出版社,1998: 87.

[7] 吴冠中. 我读《石涛画语录》[M]. 郑州: 大象出版社, 2010: 37.

[8] 刘晓玲. 视觉神经生理学(供眼视光学专业用) [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2004: 19.

[9] 彭聃龄. 普通心理学[M]. 4版. 北京: 北京师范大学出版社, 2012: 178-180.

[10] 刘伟冬. 艺术与科学(卷二)[M]. 北京:清华大学出版社, 2006.

(编辑:沈美芳)

Reflection on the scientific nature of Chinese painting

LIN Fengsheng

Editorial Board ofChinese Journal of Nature, Periodicals Agency, Shanghai University, Shanghai 200444, China

Chinese painting, line, freehand brushwork, lateral inhibition phenomenon, time-space expression, narrative function

10.3969/j.issn.0253-9608.2016.03.010

†通信作者,E-mail: linfengs2008@163.com