做研究主要还是靠人

2016-03-06关毅

关毅 (本刊特约记者)

做研究主要还是靠人

关毅 (本刊特约记者)

中国科学家韩春雨团队日前发明了一种基因编辑技术,其潜力有望超过近来被看作诺贝尔奖热门的CRISPR-Cas9技术。对此,《自然》杂志执行主编尼克•坎贝尔评论说:“虽然这项新技术还处于初期,但有一些理由让我们相信它与现在普遍使用的CRISPR-Cas9技术相比有多种优势,特别是在更精准的基因编辑方面。”这项新技术的知识产权完全掌握在韩春雨团队手中,目前还没有看到有人与之竞争,这又是一大优势。值得注意的是,韩春雨并没有海外求学经历,研究成果也并非在国际一流的实验室中取得。“做研究主要还是靠人,设备环境只是第二位的。”正如他所说:“我认为青年科研人员不要抱怨环境,而是要争取环境,做自己喜欢的研究,就自然能等到取得成果的那一天。”

登革热疫苗研制获重大突破

相关测试方法或可用于寨卡疫苗研制

美国登革热疫苗研制迈出一大步(图片来源:伦敦卫生和热带医学学院 )

通过用一种弱化形式的致病病毒感染志愿者,科学家或许已经发现一种疫苗能够对抗登革热的最有力证据。这种被称为“人类挑战”的疫苗测试方法在20世纪是不受欢迎的,但它对于预防包括寨卡在内的某些疾病是至关重要的。美国科学家2016年3月16日宣布,他们研制的登革热疫苗在一项小型人体感染试验中对被感染者提供了100%的保护效果,这把登革热疫苗研制工作朝前推动了一大步。研究人员乐观地预计这一疫苗最早可能在2018年上市。

并未参与这项新研究的杜克-新加坡国立大学医学院疾病研究人员Duane Gubler指出:“这是一个巨大的进步,这是30年来人们一直迫切需要的东西。”他说,人类挑战研究的匮乏“实际上是造成登革热疫苗研发非常困难的因素之一”。

对于故意感染人的安全性的担忧限制了人类挑战研究的开展。研究人员现在一般通过给很多已经面临感染疾病风险的人接种疫苗并观察他们是否受到保护来测试大多数疫苗是否有效,但在某些情况下会采用故意感染的方式,例如疟疾疫苗的研发。

美国马里兰州巴尔的摩市约翰斯•霍普金斯布隆伯格公共卫生学院疫苗研究人员Anna Durbin和她的同事向《科学—转化医学》杂志解释了他们如何用这种策略来测试一种登革热疫苗。

登革热是登革病毒经蚊媒传播引起的急性传染病,每年有约4亿人被感染,其中多数人不表现症状或仅出现低烧,但也有一些人会出现威胁生命的登革热休克综合征。目前,多个登革热疫苗处于临床试验阶段,但尚未有一种获得可广泛使用的许可证。

研制登革热疫苗的最大障碍之一是登革病毒有4种血清型,疫苗必须对这4种血清型都有保护能力,因为感染了一种血清型的人在感染第二种血清型后病情会更加严重。一种仅部分有效的登革热疫苗有可能会让人处于更大、更严重的登革热感染风险之中。

经过约15年的努力,研究人员混合了4种毒性弱化的登革病毒毒株,研制出一种名为TV003的减毒活疫苗,并利用人体感染模型开展随机对照试验。在试验中,41名健康志愿者分成两组接受单次注射的疫苗或安慰剂,6个月后再用一种毒性弱化的登革病毒感染他们,这种弱毒性病毒不会造成生命危险。

结果显示,安慰剂组有20人出现了如皮疹和白细胞计数低下等轻微症状,但疫苗组所有21人都没有出现这些症状,获得完全的保护。

马里兰州贝塞斯达市国防医科大学病毒学家Scott Halstead表示:“这是一篇令人难以置信的论文,它表明绝对有必要开发一种针对登革热病毒的疫苗。”

Halstead说:“这是一个非常重要的示范,证明你在花15亿美元或20亿美元进行第三阶段疗效试验之前真的需要这项研究。”

进行这项研究的科学家同时也希望利用人类挑战策略加速对抗寨卡病毒的疫苗研制工作,这种病毒与登革热有关。

几个研究团队正在致力于潜在的寨卡疫苗研究。但目前尚不清楚这些疫苗是否可以防止疫情造成的严重后果——已经有100万人感染了寨卡病毒,这种病毒可能导致出生缺陷,如小头畸型。

Durbin表示:“我们正在研究策略来加速这个时间表,同时我们认为寨卡病毒的人类挑战模式可能在这项工作中非常有用。”

美国国立卫生研究院高级科学家Stephen Whitehead表示:“我们正朝着拥有一种四价登革热疫苗的方向大步前进,这种疫苗对全部4种登革病毒血清型都能产生抗体。”

据介绍,美国与印度等国家的一些制药公司对这种疫苗表现出强烈兴趣,购买了有关许可证以进一步研制和生产。此外,巴西已计划招募1.7万人开展这种疫苗的3期临床试验。如果一切顺利,预计这种疫苗最早在2018年上市。总部位于大阪市的日本竹田制药公司也已经开始对自己的登革热疫苗进行大规模疗效研究。

Gubler表示:“50年来,我真的第一次充满热情和有信心,我们将拥有一种疫苗,我们将能够在未来几年使用这种疫苗。”

日本金星探测器公布首批研究成果

为目前环绕金星的唯一人造探测器

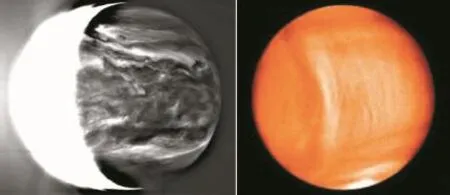

在走了计划之外的5年弯路后,日本的金星探测器(Akatsuki)终于又成功活了过来。2016年4月4日至8日,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)发布了来自这架探测器的第一批科学研究成果。4个月前,Akatsuki探测器被从一条环绕太阳的错误轨道中拯救出来并重新环绕金星运行。这些成果包括一幅有条纹的酸性云团详尽图像以及行星大气中神秘移动的一个弓形云团图像。

Akatsuki项目负责人、相模原市JAXA下属空间与航天科学研究所行星科学家Masato Nakamura在英国牛津召开的国际金星大会上宣布,尽管探测器绕着太阳翻跟斗,它的仪器却能够“几乎完美”地工作。并且他表示,如果两年内的另一个小机动能够成功,那么这架探测器将有望避开金星的太阳能消耗阴影,从而可以环绕这颗行星运行5年,而不是最初设计的两年。

Akatsuki在日语中是“黎明”的意思,它于2010年发射升空,预期于当年晚些时候进入环金星轨道并研究行星致密的大气层。该探测器的使命还包括寻找活火山及其他地质现象的踪迹。然而一个阀门故障导致Akatsuki探测器的主引擎爆炸,迫使它进入了一条环绕太阳的轨道。

随着Akatsuki探测器于2015年12月飞过金星附近,JAXA的工程师们设法通过让探测器上更小的第二推进器将其推入一条椭圆的金星轨道从而拯救了这项任务。如今在牛津发布的研究成果便是利用能够捕捉从红外线到紫外线的一系列5部照相机在这一有利位置上拍摄的。

一幅非常详细的致密金星硫酸云的图像引发了与会者的掌声。项目科学家Takeshi Imamura向与会者介绍说,这是关于金星的最高质量的红外图像,它表明了云层的形成过程可能比之前人们所想象的更为复杂。

Akatsuki研究团队希望还会有更好的结果到来。这张图像拍摄的地点距离金星10万km,大约是该探测器与金星最近距离的10倍。探测器上拍摄这张图像的2 μm红外照相机IR2的首席研究员Takehiko Satoh表示:“我们将取得更好的空间分辨率。”他说:“我们保证为学术界拿出一个完美的数据集。”

有条纹的云团以及神秘的弓形(图片来源:ISAS/JAXA)

利用长波红外(LIR)照相机拍摄的热影像中的弓形却显得有些神秘。这个移动云团——连日来席卷行星的南极到北极——似乎是在金星的表面旋转,而不是能够更快速移动的大气。

负责LIR照相机的Makoto Taguchi表示,这种移动意味着云团可能和地面的特征有关。其他与会者则对是什么造成了这种移动茫然不知所措。加利福尼亚州帕萨迪纳市美国宇航局(NASA)下属喷气推进实验室行星科学家Suzanne Smrekar表示:“这相当神秘。”

Akatsuki探测器的成功让科学家们欢欣鼓舞,尤其是因为它是目前部署在金星的唯一工作着的探测器。英国牛津大学行星科学家Colin Wilson说:“我的心情很好。”Akatsuki探测器目前的轨道使它得以像最初的设计那样能够观测金星的赤道。由此产生的图像将补充于2014年结束任务的欧洲空间局金星快车轨道飞行器对行星两极进行的观测。

Akatsuki探测器由JAXA和三菱重工业公司联合研制,是日本首个金星探测器。探测器总重约640 kg,其中包括320 kg推进剂和34 kg的科学仪器。主体体积为3.2 m3,装备有两个1.4 m2太阳能电池阵列板,在金星轨道上可提供1 200 W动力。探测器所搭载的科学仪器包括一台紫外成像仪、一台长波红外摄像机、两台相机和无线电收发机。该探测器计划借助能够捕捉不同波长的仪器在轨道上对整个星体进行观测。探测器的总耗费大约2.1亿美元。

金星的大小和构造与地球相似,但大气现象存在诸多谜团。除了拥有由硫酸形成的厚实云层外,金星还存在着秒速约100 m的“超级气旋”。

脑读取设备首次帮瘫痪者恢复运动功能

为全球上百万瘫痪者重新独立生活带来希望

Ian Burkhart在19岁时折断了脖子,自此之后他从肩膀以下便完全失去了活动的能力——尽管他的大脑依然能够告诉双手如何运动,但这些信息无法通过断裂的脊髓传递出去。如今,由于电刺激技术的进步,Burkhart终于可以再次抓握、倒水、刷信用卡,甚至玩“吉他英雄”了。为了做到这些,他利用一种微电极阵列读取大脑的信号,再通过电线将后者传送到一个胶套中,最终通过电流刺激自己的肌肉。

这项研究的作者之一、美国纽约州曼哈赛特市范斯坦医学研究所生物医学工程师Chad Bouton表示:“这是第一次将受激运动与在大脑内记录的信号联系起来。”他说:“如今,病人能够用他们自己的想法控制双手的运动了。”

在此之前,研究人员曾利用多种方法帮助瘫痪病人控制他们的双手。在一些系统中,研究人员会在病人尚能控制的肩部肌肉中植入传感器,从而让他们能够通过收缩一侧肩膀的肌肉来移动另一侧的手臂。另一些系统则通过在头皮外侧记录大脑活动的脑电图(EEG)控制双手的运动。还有其他技术则使用类似于这项新研究的大脑植入物,但控制的是机器人手臂、外骨骼或电脑鼠标,而不是病人自己的肌肉。从来没有一个瘫痪病人能够用与受伤之前同样的神经信号精确运动自己的双手。

俄亥俄州立大学等机构研究人员在新一期英国《自然》杂志上说,这个植入Burkhart大脑的微阵列的大小比豌豆还小,植入大脑的运动皮层后,其算法可学习并解码使用者的大脑活动。芯片通过电线与绕在前臂上的一个肌肉电刺激系统相连,该系统可把大脑信号转换成刺激手臂肌肉的信号。

Bouton介绍说,过去10年里,科学界已学会如何破解瘫痪者的大脑信号,而现在这种大脑活动被第一次转换成动作,显示出大脑信号可绕过受伤的脊髓通过电子“神经旁路”直接传到手臂处控制其活动。

Ian Burkhart在瘫痪几年后,终于能够利用一项新技术活动自己的双手了(图片来源:Batelle)

Burkhart因6年前一次潜水事故导致颈椎脊髓受伤而瘫痪,2014年4月,研究人员用了3个小时给其大脑运动皮层植入芯片。两个月后,他的手就能做出握与张的简单动作,初步证明电子“神经旁路”技术的可行性。为了让手做出复杂动作,Burkhart一共接受了15个月的训练,每周3次练习操作绕在前臂上的肌肉电刺激系统,最终恢复了多个手指、手和手腕的运动能力。如今,Burkhart的手能做一些复杂的动作,比如拿起并在读卡机上刷信用卡;可以抓住瓶子,把瓶子里的液体倒入罐子,并拿起棒子搅拌罐子里的液体;可以拿起手机放到耳边听电话。

此前,科学家已研制出一些系统可把神经活动转化成控制如机器臂之类的辅助设备的信号,也有系统让瘫痪的非人类灵长类动物恢复运动能力,但像这个微阵列一样让人类实时恢复运动能力还属首次。这项研究为全世界上百万瘫痪者部分恢复独立生活带来新希望。

这套系统想要走入家庭依然为时尚早。为了使用自己的双手,Burkhart必须到实验室去,在那里,他将与桌面上一套庞大的设备连接在一起。研究人员希望,这项概念验证研究能够带来更小型的装置,从而可以无线传输大脑信号到可穿戴的肌肉刺激设备上。参与研究的俄亥俄州立大学神经外科医生Ali Rezai表示:“你可以想象手套、袜子、裤子——任何能够成为服装一部分的东西都可以为瘫痪病人提供帮助。”尽管他也承认研制出这样的装置还有很长的路要走。

Rezai说,他们计划在5名瘫痪者身上测试这种技术,现在已找到了第二名实验对象,将在2016年夏天进行植入手术。此外,他们计划让系统实现无线接入,让患者在家中方便使用。

至于Burkhart,参与这项研究改变了他的生活。“现在我对未来有了更多的希望。”

大堡礁遭遇迄今最严重白化

北部80%珊瑚礁被严重漂白,其中一些已死亡50%

汤斯维尔市澳大利亚研究理事会珊瑚礁研究卓越中心主任Terry Hughes日前表示,对该国标志性自然景观大堡礁中的珊瑚的破坏“通过一个长久标记使之前的漂白事件都相形见绌”。在此之前,Hughes与同事刚刚最终完成了对整个大堡礁珊瑚系统的一系列航空测量。研究人员证实,沿着大堡礁最北端的1 000 km珊瑚礁是白化最严重的区域。

当过度温暖的海水产生漂白效应时,珊瑚礁会排出一些共生的被称为虫黄藻的藻类。一旦没有了这些五颜六色的藻类——它们能够通过光合作用形成自身及其宿主所需的营养物质,珊瑚礁便会显露出白色,即所谓的白化。如果海水能够很快变冷,这些虫黄藻便会回来;如果漂白过程持续下去,珊瑚礁就会最终死亡。

目前全球正处于一个非同寻常的长期厄尔尼诺过程中,这种气候现象能够加热赤道太平洋海域,进而影响全球天气。如今在全球变暖的驱动下,厄尔尼诺现象一直在促使全球的珊瑚礁进入危险区域。

长时间的海洋变暖已经对大堡礁造成了严重影响。根据澳大利亚国家珊瑚白化专门小组2016年4月19日发布的一份报告,只有7%的珊瑚礁系统完全避免了白化。

调查发现,总的来说,大堡礁系统中间大约2 300 km长的范围已经出现了适度的白化。由于长期存在的云层及3月早期的降雨,只有大堡礁的南部区域以最小损害为代价逃脱了白化过程。

调查证实大堡礁发生了最糟糕的白化现象(图片来源:NASA)

作为该专门小组负责人,Hughes表示,大堡礁的中部和南部区域有可能在未来几个月恢复并重新获得颜色。北部区域则面临着一个大麻烦——80%的珊瑚礁被严重白化,同时水中调查已然证实,一些珊瑚礁已经出现了50%的死亡率,而这一比例最终可能上升到90%以上。

研究人员指出,大堡礁从这种程度的破坏中恢复过来可能需要几十年的时间,并且即便这样,这些珊瑚礁也只能成为漂白之前的大堡礁的一个“影子”。

Hughes认为,在最好情况下,在10年或20年中,如果最近没有任何200年历史的珊瑚礁死亡,珊瑚的覆盖率将由快速生长的物种所控制。但他说,北部的大堡礁“将不会变回它原来的样子,当然是在我的有生之年”。

与此同时正有更多的坏消息传来。据该专门小组透露,如今位于澳大利亚西海岸的珊瑚礁已有80%出现了白化现象。

研究人员指出,目前在全球所有近海海域,珊瑚礁的健康水平每况愈下。之前的全球性研究已然表明,主要的珊瑚礁系统正在更加缓慢地钙化,此举旨在建立它们的石质骨骼。其中一项研究显示,澳大利亚沿岸大堡礁的生长速度在过去30年中下降了40%。

大堡礁是世界最大最长的珊瑚礁群,位于南半球,它纵贯于大洋洲的东北沿海,北从托雷斯海峡,南到南回归线以南,绵延伸展共有2 011 km,最宽处161 km。有2 900个大小珊瑚礁岛,自然景观非常特殊。大堡礁的南端离海岸最远有241 km,北端较靠近,最近处离海岸仅16 km。在落潮时,部分的珊瑚礁露出水面形成珊瑚岛。这里有鱼类1 500种,软体动物达4 000余种,聚集的鸟类242种,并有着得天独厚的科学研究条件。这里还是某些濒临灭绝的动物物种(如儒艮和巨型绿龟)的栖息地。

实验室人类胚胎生长时间创纪录

可深入了解其早期发育过程并改善体外受精成功率

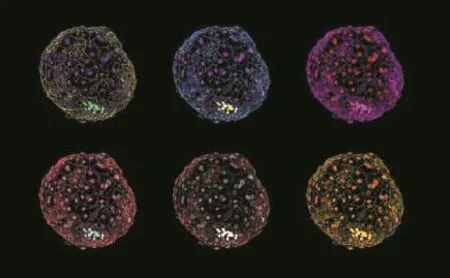

发育生物学家日前在实验室中成功让受精后的人类胚胎发育至最长13天,打破了此前9天的纪录。这一成绩使得科学家得以发现早期人类发育的新层面,包括之前在人类胚胎中从未观察到的特征。同时这一技术将有助于确定为什么有的妊娠过程最终会失败,从而在未来改善体外受精的成功率。

在2015年5月出版的《自然》和《自然—细胞生物学》上发表的两项研究成果还为科学家能够很快培育出更高级阶段的胚胎提供了可能性。然而除了技术上面临的挑战之外,这项研究同时还遭遇了伦理问题。许多国家和科学共同体禁止研究超过14天的人类胚胎。正是鉴于这一点,研究人员在该时间点之前结束了他们的这项试验。

几十年来,科学家已经通过其他动物了解了生命的最早期阶段。发表在《自然》上的一项研究的首席作者、美国纽约市洛克菲勒大学发育生物学家Ali Brivanlou表示:“在21世纪之初,这真的非常尴尬,我们对鱼、老鼠和青蛙的了解甚至超过了对人类自身的了解。”Brivanlou说:“我很难向我的学生们解释这一点。”

20世纪90年代前后,我国多个与食品工业研究相关的科研院所、高校开始把目光转向促进食品工业发展共赢、推动行业交流、把握市场动向上来。在这样的时代契机下,各种形式、规模不等,打破国家界限,以“探讨食品工业发展”“引进多国食品工业发展经验”为主题的国际食品技术交流与研讨会纷纷举办。

英国剑桥大学发育生物学家Magdalena Zernicka-Goetz则利用小鼠胚胎开发出了一种培育技术。许多科学家之前都曾尝试通过在一层母体细胞上培育胚胎而模拟子宫的条件,但Zernicka-Goetz的研究团队选择了另一种方法——使用含氧量更高的凝胶基质取代母体细胞。

这两项研究都使用了Zernicka-Goetz团队的体外胚胎培养技术。两个团队都在报告中描述了人类胚胎发育第10~13天的各种事件。例如,洛克菲勒大学团队观察到一个细胞群会在胚胎发育约第10天时出现,但到第12天又消失,这个细胞群在最高峰时会占到胚胎总体的5%~10%。研究人员说,目前还不清楚这个细胞群的作用,它们有些像一个“临时器官”,就像人类胚胎发育到一定阶段会出现的尾巴,但这个尾巴在婴儿出生前会消失。

(图片来源:Alessia Deglincerti, Gist Croft, and Ali H. Brivanlou)

Zernicka-Goetz参与了两个团队的研究。她说,长久以来研究人员都无法深入探究人类胚胎在早期发育阶段的奥秘,如今利用这项新技术,能更好地探索一些与生育相关现象的发生机理。此外,利用实验中观察到的数据以及所使用的体外培养技术,未来也有助提升体外受精的成功率。

许多国家都对人类胚胎研究有伦理限制,比如美国和英国规定,培育人类胚胎不能超过14天。因为过了这个时间节点后,胚胎就被认为进入了原肠胚阶段,可以被看成一个独立的个体。上述两个团队都主动遵守了这个限制。不过研究人员也认为,使用现有技术,即使培育胚胎超过14天,其能继续存活的时间也不会长。

但是马萨诸塞州波士顿儿童医院干细胞研究人员George Daley认为,研究人员在实验室中取得这一成绩将促使人们重新审视最初设定的14天法则的时间限制。他认为后者有一点武断,而相关的讨论将愈发复杂和激烈,甚至有可能超越研究人员对于人类胚胎的直接研究。如果科学家成功地将干细胞转化成胚胎状结构,则将很难确定该结构是否应被视为胚胎,从而受到14天法则的监管。

澳大利亚墨尔本大学干细胞研究人员Martin Pera表示:“我们正面临一个非常有趣的伦理讨论。”无论如何,Brivanlou表示,新的技术将使得发育生物学家能够完成更多的工作。他说:“随着胚胎的发育,每一小时对我们来说都是一个百宝箱。”

中国学者研发出国际一流基因编辑技术

英国《自然—生物技术》杂志日前报告了中国科研人员发明的一种基因编辑技术NgAgo-gDNA。有专家评论,尽管这种技术尚处于初期阶段,但其潜力有望超过近来被看作诺贝尔奖热门的CRISPR-Cas9技术。

领导NgAgo-gDNA技术研发的河北科技大学副教授韩春雨说,这种基因编辑技术是在荷兰同行的研究基础上,使用脱氧核糖核酸(DNA)而不是核糖核酸作为引导工具,取得一些优势。比如:编辑对象所受限制更小,能编辑基因组内任何位置;编辑精准度更高,能避免前一技术在某些情况下出现的脱靶现象。

《自然》杂志执行主编尼克•坎贝尔评论说:“虽然这项新技术还处于初期,但有一些理由让我们相信它与现在普遍使用的CRISPRCas9技术相比有多种优势,特别是在更精准的基因编辑方面。”

“韩春雨的工作是国际一流的技术推进,”北京大学理学部主任、生物学家饶毅教授如此评论。他担任主编的科学类新媒体《知识分子》刊文,介绍了这项成果的学术细节和价值。

这项成果发表后,韩春雨受到了国际同行的邮件“轰炸”,大家纷纷询问技术细节。他说,这项技术与CRISPR-Cas9在技术上各有特点,而该技术是否有什么不足,还有待同行广泛使用来检验。

清华大学医学院教授鲁白指出,NgAgo-gDNA技术的知识产权掌握在韩春雨团队手中,目前还没有看到有人与之竞争,这又是一大优势。CRISPR-Cas9技术的发明者中有美国麻省理工学院的华人科学家张峰等人,也有美国加利福尼亚大学的珍妮弗•道德纳等人,由于该技术在科学上和商业上的巨大前景,双方团队正为这一技术的专利权归属打官司。

“我们自己掌握了知识产权,不仅有利于中国生命科学界使用这项技术,一些国外的大公司也可能会主动来付费要求得到技术授权,”鲁白说。

韩春雨并没有海外求学经历,研究成果也并非在国际一流的实验室中取得。“做研究主要还是靠人,设备环境只是第二位的。”韩春雨表示:“我认为青年科研人员不要抱怨环境,而是要争取环境,做自己喜欢的研究,就自然能等到结出成果的那一天。”

“在一所不太有名的大学,我们自己培养出的科研人员也能做出这样的成果,能够和美国的最新技术叫板,是一件了不起的事情,”鲁白评价说。

“开普勒”新发现1 284颗系外行星

新统计方法可迅速确定候选行星真伪

由美国宇航局(NASA)的开普勒太空望远镜发现的最新一批行星日前曝光:这是1 284个位于太阳系以外的新世界。这一发现使开普勒太空望远镜的行星猎物数量翻了一番多。一种新的统计方法使这一发现成为可能,该方法可以快速分析一个潜在的发现到底是一颗真正的行星还仅是一个假警报。

纽约州伊萨卡市康奈尔大学天文学家Lisa Kaltenegger表示:“这真的很让人兴奋,因为如今我们有更多的行星可供研究。”

这些新发现的行星中,近550颗可能是类似地球的岩石行星,其中有9颗位于其母星的宜居带中。宜居带行星是指与恒星距离适中、表面温度条件适宜、理论上可保有液态水的行星。这类行星是寻找外星生命存在的理想对象。

至此,开普勒太空望远镜已经发现了21颗类地行星,这些行星躺在各自母星的宜居带中,其规模不超过地球的两倍。Kaltenegger表示:“这一发现向我们展示了地球以外的世界的多样性。”

新泽西州普林斯顿大学天文学家Timothy Morton在记者会上说:“今天,我们宣布开普勒任务发现1 284颗新的行星,这是迄今一次性宣布发现系外行星最多的一次。”Morton及其同事在2016年5月10日出版的《天体物理学杂志》的一篇论文中介绍了这些新行星。

迄今为止,人类已确认的系外行星超过3 200颗,其中仅开普勒太空望远镜就发现了2 325颗。

2009—2013年,开普勒太空望远镜迅速发现了大量候选系外行星,当时它正盯着一片天空,寻找恒星因凌日现象而暂时出现的昏暗变化。然而另一种现象,例如两颗恒星同时环绕彼此运转也会产生相同的信号。因此天文学家不得不辛苦地调查每一个开普勒候选行星的信号,通常是用地基望远镜观测这些恒星,且一次一颗。

Morton的研究团队开发了一种方法,利用一个名为Vespa的软件包为这些候选行星分类。该软件包能够计算由一颗真正行星以外的因素导致的类似行星信号的可能性。

研究人员利用Vespa分析了超过7 000个候选行星的信号。除了上述1 284颗新发现的系外行星,研究人员还发现了之前已由其他方法确认的系外行星。同时他们也将2 000多个信号留在了“候选行星”类别中,这是因为研究人员无法以99%或是更高水平的置信概率证实这些信号属于一颗真正的系外行星。

从2009年开始,开普勒太空望远镜已经发现了数千颗系外行星(图片来源:NASA Ames)

其实其他天文学家在此次筛选“开普勒”候选行星之前已经开发出了搜索程序。Morton表示,Vespa系统之所以比其他程序快得多是因为它是全自动的,对于每颗候选行星只需进行几分钟的分析。按Morton的话说,候选行星就类似面包屑。如果地板上掉的是大的面包屑,还能一颗一颗捡起来。但如果丢的是一大包细面包屑,就得用扫帚扫,而新型统计分析方法就是他们的“扫帚”。该软件的代码是开源的,可供其他研究团队在研究自己的候选行星时使用。

加利福尼亚州莫菲特场NASA埃姆斯研究中心开普勒太空望远镜项目科学家Natalie Batalha表示:“在最初的几年我们真的常常被假警报困扰。”

一项最近的研究估计,多达半数的候选气态巨行星可能都是误报。气态巨行星是开普勒太空望远镜相对比例较小的一项工作,其工作重点在于更小的岩石行星。Batalha说,Vespa的工作有助于科学家在证实系外行星的真伪时变得更有信心。

开普勒太空望远镜在4月曾短暂进入紧急模式,但现在已重新开始其最新的系外行星搜索工作。

开普勒太空望远镜于2009年发射升空,是世界上首个专门用于搜寻太阳系外类地行星的航天器,有“行星神探”之称。开普勒曾因反应轮故障而被宣布“死亡”,但最终NASA想方设法成功让其“复生”。

美推出国家微生物组计划

希望在卫生保健、食品生产和环境恢复等领域产生作用

美国政府日前发起一项新的努力,研究在人体和整个生态系统中茁壮成长的数量巨大且大部分不可见的微生物组,旨在推进对微生物世界的认知,从而在卫生保健、食品生产和环境恢复等领域有所应用。

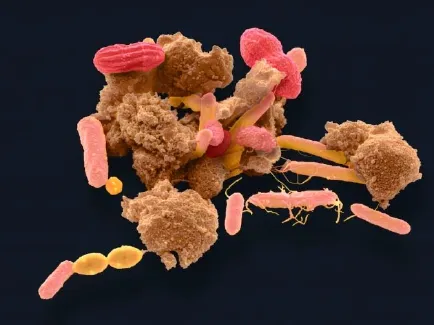

人类粪便中包含着各种各样的微生物(图片来源:Steve Gschmeissner)

白宫发表的一份声明指出,多年来,美国政府一直在微生物组领域投资,且近年来力度不断增加。2014财年的联邦投资是2012财年的3倍,在3年间的总投资超过9.22亿美元。

白宫科学与技术政策办公室(OSTP)在2016年5月14日表示,在多家国立机构的帮助下,这项斥资1.21亿美元的“国家微生物组计划”(NMI)将尝试在未来两年中绘制并研究这些微生物的组合。

未来几年中,除联邦机构外,美国数十所大学与研究机构也将加入NMI,它们在当天白宫召开的微生物组计划会议上承诺,将在这个领域投入4亿美元。其中包括有比尔和梅琳达•盖茨基金会,该基金会将花费1亿美元,在4年的时间里对发展中国家的营养和病虫害防治项目进行研究,还有一些研究机构将聚焦微生物在癌症治疗和海洋微生物学等科目中所扮演的角色。

“NMI的启动是微生物组学的一个里程碑。”该办公室副主任、微生物学家Jo Handelsman在白宫网站上的一篇博客中写道,“我们期盼‘国家微生物组计划’促进这个重要领域取得进展,给我们的星球及其居住者带来可观效益。如果有一件事我们可以确信,那就是微生物虽小,但它们的影响巨大。”

近年来,科学家对于微生物的兴趣可谓有增无减。基因组测序、成像和计算工具等方面的进展已经开始揭示微生物在人类健康、粮食生产和气候变化等领域所产生的影响。

五大湖区生物能研究中心主任、麦迪逊市威斯康星大学细菌学家Tim Donohue指出,关于地球的微生物组,人们依然有很多是未知的。“我相信我们知道如何搞清谁在那里”,Donohue说,“但我们缺乏工具,从而无法形成它们在做什么以及它们的活动如何有益于生态

[][]系统或不利于生态系统的认知。”

总体上,NMI有三大目标:首先,支持跨学科研究,以回答多样化生态系统中微生物组的基本问题,如什么是健康的微生物组;其次,开发检测、分析微生物组的工具;第三,培训更多的微生物组相关工作人员。

人体、植物、土壤、海洋与大气中生活着多种微生物群落,这些微生物群落的总和被称为微生物组。白宫声明指出,微生物组失衡与糖尿病等人类慢性疾病、区域性生态破坏、农业生产力下降以及影响气候变化的大气扰动等相关联。

迄今为止,美国政府的这项计划依然面临着一个主要的挑战——说服国会批准白宫提出的全部资金。NMI的主动性取决于立法者批准作为政府2017财年预算一部分的该计划的大多数资金。

控制众议院和参议院的美国共和党立法者通常不会支持总统巴拉克•奥巴马的主张。尤其是他们或许不愿意花更多的钱用于研究微生物在替代能源和气候变化中的作用。

华盛顿哥伦比亚特区美国微生物学会主席Stefano Bertuzzi说:“我认为这将是一场战斗。”

根据白宫的计划,对土壤微生物如何影响农作物和动物感兴趣的美国农业部,正在为其近2 400万美元的预算而努力。国立卫生研究院则希望在为了解微生物对感染性疾病和其他疾病——如肥胖和精神健康等——所起作用而已经花费的上亿美元的基础上再增加2 000万美元。与此同时,美国国家科学基金会还提出用1 600万美元的资金支持各种各样的微生物组研究。

同时加入的还有能源部——计划花费1 000万美元对生产生物燃料的可能性进行研究,以及美国宇航局——该局对寻找地外生命以及研究微生物如何在太空中影响人类感兴趣。

Bertuzzi指出,一项科学计划能够包括如此之多的不同政府机构,如果有的话也是很少的。“能够总结所有专门知识的达•芬奇已经不存在了,因为科学已经变得如此复杂与专业。”Bertuzzi说,“这也是我们为什么需要这项计划的原因。”

(2016年5月25日收稿)

(编辑:温文)

The crucial factor for scientific research is the researcher

GUAN Yi

10.3969/j.issn.0253-9608.2016.03.009