付华廷:拼上身家性命,也要让乡亲们过上好日子

2016-02-28刘晓

刘 晓

付华廷:拼上身家性命,也要让乡亲们过上好日子

刘 晓

付华廷在现代农业示范园区礼品西瓜种植棚

付华廷与老伴林淑美

走进“龙江第一村”

兴十四村地处黑龙江的西北部,距离最近的城市齐齐哈尔也要有70多公里,村子既不通铁路也不通高速公路,但它却从房无一间、地无一垄、树无一棵的“三无村”,发展成为农民年均收入7.6万元,拥有22亿元总资产的“龙江第一村”。我很好奇,兴十四究竟是靠什么走到今天的呢?

走进兴十四村,到处是宽敞整洁的水泥路,红顶白墙的别墅区,给人耳目一新的感觉。这里说是农村,但几乎看不到一点传统农村的影子。从2002年开始,村里投资3000多万元建起了136栋别墅,村里已经有80%以上的村民住了进来。

兴十四村党委书记付华廷是个身材魁梧的山东汉子,只读过小学三年级,但思维敏锐而缜密,言语朴素而生动,说到有趣之时能让人忍俊不禁,讲到苦涩往事又叫人泪水涟涟。他用山东味普通话讲起兴十四村的发展史,如数家珍。

1956年,国家号召内地居民移民边疆,兴十四的村民就是那时从山东临沂来到黑龙江的。当时的兴十四村就是楔了一个木头橛子,上面插个小红旗,红旗上写着兴十四村。放眼望去,一片荒原,没有房子,移民只能住在用草架子搭的窝棚里。到处风沙弥漫,睡觉起来耳朵眼儿里都是沙。原本希望到东北过好日子的移民不仅要挨过一个个风沙严寒的日夜,甚至连生存都成了问题。在这种情况下,很多移民又踏上了返乡的路。最后,只剩下8名共产党员带领着亲朋好友、大人孩子共36人留了下来,成了兴十四村最早期的“拓荒者”。

1972年,23岁的付华廷当选了村书记。上任时他向大家承诺:不久的将来,咱们也早上吃面条,中午吃馒头,晚上吃米饭。要吃上馒头面条,就要开垦更多的荒地,打出更多的粮食,但面对一望无际的荒原,人拉马犁的力量显得太单薄了。

那时候拖拉机是国家重要物资,不卖给老百姓,付华廷就决定自己装一台。那一年,付华廷带着乡亲们剪羊毛凑齐的八千块钱,跑遍了周围的农技站,硬是把1000多个拖拉机零件背了回来,一个多月后拖拉机就装好了。县农技站得知这事后准备处分付华廷,但当他们知道付华廷装拖拉机就是为了吃饱肚子时,他们又转变了态度,表扬付华廷:一不等二不靠三不伸手向上要,自己动手搞配套。

有了拖拉机后,付华廷又带领村民改装农机具,因此,兴十四在70年代就实现了机械化耕作。机械化大大提高了生产力,兴十四的垦荒面积由过去的四五百亩一下子扩大到两千亩。

兴十四的土质并不肥沃,大部分土地20公分底下全是鹅卵石,这种土质漏水,不适合种水稻。为了解决难题,付华廷带人做实验,把水放到池子里,用机械搅拌泥浆,泥浆渗到石头缝里,把石头缝堵死了,就不漏水了。经过两年实验,他们终于解决了土质漏水的问题,开始大面积开发水田。在鹅卵石上种水田有很多特点:地温高,比别的地方高3度;缓苗快,一般都是7天缓苗,这里三天就缓苗;米质好,筋道;比别的地方成熟早一个星期。兴十四村十年十旱,为此村里又修建了水利设施。多管齐下,村民在当年就吃上了馒头面条。

当年来到齐齐哈尔的山东移民,共组成了16个村子从兴一一直排到兴十六,率先实现机械化的兴十四不仅走在了移民村的前面,而且很快闻名黑龙江省。1979年兴十四就开始了规划村庄的建设,他们把土房草房全部推倒,统一盖了砖瓦房。兴十四也成了黑龙江第一个实现房屋砖瓦化的村庄。1980年他们还得到了国务院的嘉奖,到1983年,兴十四又做了一件让全国瞩目的大事,村集体给每户农民发了一台彩电,兴十四成为全国第一个彩电村。

农业机械化后,百分之七八十的人力从田间解放出来,付华廷就考虑让这些人干点啥好呢?思来想去,他决定办罐头厂,结果初战告捷。就这样,兴十四又先后办起了酒厂、油坊等村办企业,在70年代末,依靠企业,村里每年就能有10多万元的收入,给村民发彩电就是当时办工厂赚的钱。

兴十四村的建厂过程并不是一帆风顺,当初为了建甜蜜素厂,付华廷曾经有过盖149个公章的经历。而他在办工厂过程中聘请人才更是费尽心力。1994年兴十四村筹建柠檬酸厂,但到哪里能找到发酵用的菌种却成了建厂的最大障碍。听说上海生物发酵研究所的朱享政教授有这个菌种,为了请来专家,付华廷亲自从东北赶到了上海。但朱教授一听说兴十四村位于那么偏远的地方,就一口拒绝了。付华廷并不气馁,他继续做工作,最后他说:“如果您能帮我这个忙,我拿您当爹伺候。”说完,他跪在地上磕了三个响头。最终,老专家还是被付华廷打动,随他来到了这个偏远的农村,在大城市也要十个月建成的柠檬酸厂,在兴十四只用了半年的时间。

发展过程中的酸甜苦辣都已经成为过去,如今,农民尝到了发展的甜头。每年农闲时节,当农民待在家里躲避寒冬时,兴十四的村民却走进了他们自己的工厂,在家门口打工赚钱。

在兴十四村是2%的人种地,98%的人在二三产业。兴十四村共有土地2万多亩,在大部分农民走进工厂之后,1992年由村集体统一把这些土地承包给了6户农民,每户平均4000多亩。土地按品种划分,水稻玉米杂粮杂豆马铃薯,高度连片,统一规划,统一播种,统一整地,统一除草,统一收获。农业首先要保证粮食安全,兴十四村每年生产粮食6亿斤,按一个人一年吃500斤粮食计算,兴十四村每年能养活120多万人。

兴十四小城镇全景图

除了农业、工业外,兴十四人最骄傲的是村边的一片松树林,这片林子是付华廷1972年上任后开始栽种的,每年兴十四的村民都要栽种五百亩,如今林子的面积已经达到15000多亩。这片当初为了防风固沙栽种的林子已经成为兴十四的生态银行,第一批栽种的松树已经生长了40多年,很多树木已经成材。树多,空气就好,兴十四犹如一座天然氧吧,一年四季,这里都存储着最清新的空气,吸一口沁人心脾。

如今的兴十四到处干净整洁,走在村里,感受到的不仅仅是良好的环境,还能感受到兴十四人的友善和平和。今天的兴十四人,不仅住房改善,收入提高,村里的各项事业也得到了大发展,儿童入学免费,老人享受退休补贴,村民全部实现合作医疗。

”打铁还需自身硬”,这是付华廷常常挂在嘴边的一句话。他始终坚持“三不图”:一不图当官,二不图发财,三不图出名。在几十年的工作中,他给村民带来实实在在的实惠,让村民尝到了甜头,过上了好日子。村民对他也产生了深深的感情。2013年4月6日,付华廷不小心摔倒了不省人事,送到齐齐哈尔市医院抢救。后来康复出院时,1000多村民在村头迎接他,有位老人拉着他的手,哭着说:“孩子,没有你,天塌下来了。”村民对付华廷比对亲儿子还亲。他们觉得今天的幸福生活,都是付华廷带领大家努力付出得来的。

一个好支书,一个好支部,一套好制度,一条好思路,这就是兴十四村发生翻天覆地变化的最重要原因。

在付华廷的影响下,兴十四村两委班子成员人人都是顶梁柱,敢碰硬、敢担当,勇于挑担子。在兴十四,无论是村支部还是村委会的选举,从不设候选人,只发一张白纸,但每次现任班子都是高票当选。赢得群众信任的班子一干就是几十年,自1972年当选以来,付华廷一直干到现在,这就是他的人格魅力。

多年积劳成疾,付华廷患上糖尿病并已经出现并发症,现在的他每天要靠注射胰岛素和服用大量药品过日子。即使如此,他仍然每天早晨四五点钟就起床工作。是什么样的精神力量,支撑着这位年近70岁的老人;是什么样的执着信念,让他保持旺盛的精气神。付华廷说:“我当年立下誓言,就是拼上身家性命,也要让乡亲们过上好日子。经过几十年发展,兴十四已经走上了一条农业现代化、农业产业化、农村城镇化和农民职业化的康庄大道,我心里高兴啊!”

多年来,付华廷先后当选第五、六、十二届全国人大代表,党的十六大、十七大、十八大代表。付华廷的荣誉很多:全国劳动模范、全国农村学习实践“三个代表”重要思想基层干部标兵、全国乡镇企业家终身成就奖、全国生态文明十大楷模、全国三农模范人物、黑龙江省农村“百名好支书”标兵等。

对话付华廷

请介绍一下兴十四村的经济发展概况。

几十年在土地上的摸爬滚打,让我知道,必须走产业化和现代化道路,用工业化理念经营农村经济,农村才能实现大发展快发展。

兴十四村依靠发展现代化大农业,通过大农机、大水利、大科技、大合作、大市场,提高精准农业和智能化农业水平。全村拥有各类先进农机500多台,作业面积辐射兴十四村及周边耕地40多万亩。土地连片种植,规模化经营。

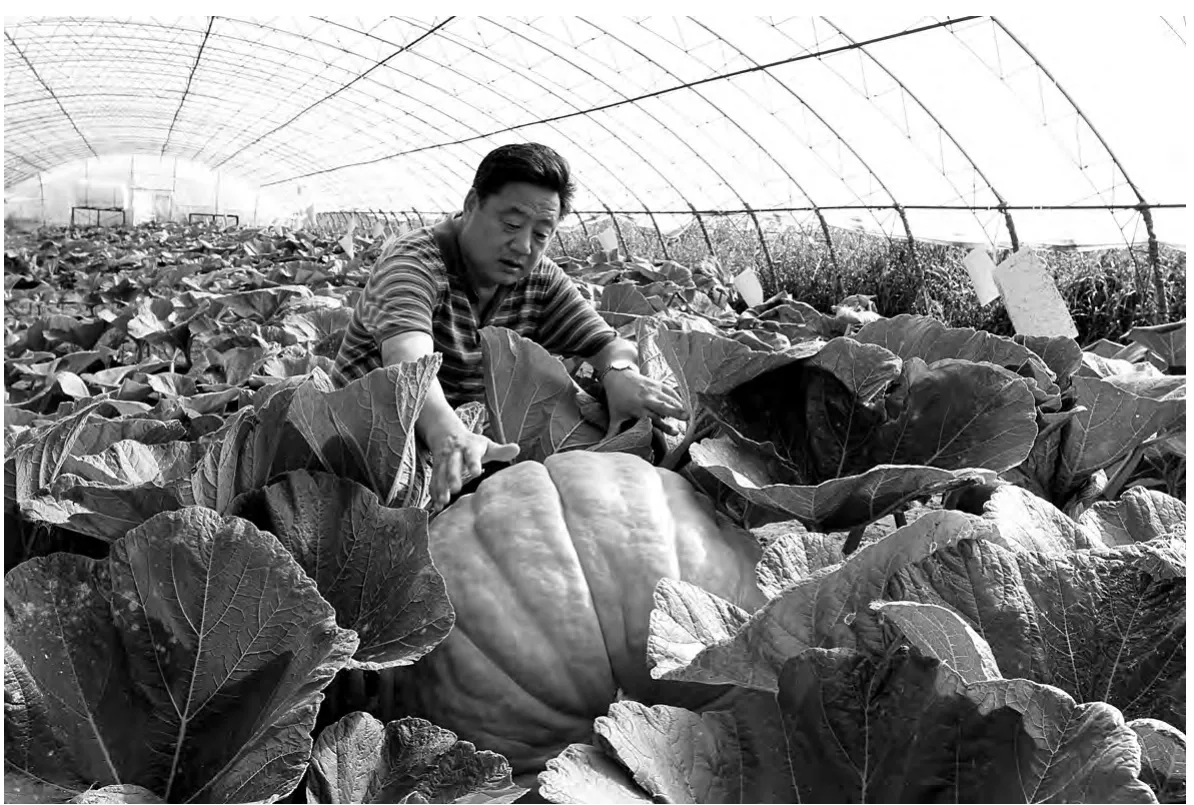

2010年,兴十四村与省农科院共建现代农业示范园区,目前示范园区已建成万米智能温室1栋、实验控制中心2543平方米,1个3000吨库容的马铃薯种薯窖,建成1331栋温室大棚。先后购置大型喷灌100多台套,耕地实现100%高效、节水喷灌,温室和大棚内全部安装高效节水的滴灌设备。智能温室种植了80多个品种1万多盆花卉,每年收入达到100多万元。通过实施土地整理项目,建设旱能浇、涝能排的高标准农田2万多亩。

5年来,园区示范种植作物18大类105个品种,应用各类技术33项,目前现代农业示范园区面积达到2.4万亩,吸引辽宁、齐齐哈尔、大庆等地130多户农民来此承包大棚,示范带动周边300多户农民从事棚室产业,安置就业2000多人。带动周边6个村1万多人,人均年收入由原来的不到6000元增加到1.2万多元。

农业发展了,我静下心来又琢磨,光靠种地不能让乡亲们富起来,也就弄个年吃年用。经过深思熟虑,我决定发展精深加工产业,让种出来的农产品提高身价,带领兴十四村实现新型工业化。1992年,在兴十四村办企业的基础上,村里成立了黑龙江富华集团总公司。2002年,富华集团华冠科技股票在A股成功上市,募资1.38亿元,富华集团成功进入资本市场。2005年,富华集团建设了中国富华国际生态产业园,如今,黑龙江卫诺恩生物技术有限公司、黑龙江富华科技有限公司生产的植酸酶、乳酸菌等产品早已经走俏全国。我们与北京挑战集团、温州海螺集团合作的酶制剂生产项目,与北京科为博生物科技公司合作的微生态制剂生产项目、30万吨粮食仓储项目、有机大米加工项目、有机杂粮加工项目和有机肥生产项目相继落户产业园。2015年,农产品加工项目产值达到4亿多元,带动2000多人就业。

您是如何增加农民收入的?

我们村没有贫困户,每人挣四份钱。土地流转金给农民,每年10500元;国家给的“一免两补”每月1300元;村里给上养老保险,一个月1500多;另外,农民到企业打工、发展规模种养或到家庭农场、合作社打工等还可以挣工资。65岁以上老人吃粮不要钱,每人每年发200斤白面100斤大米,老开荒队员每月还有120元补助。即使村民不干活,每年也会有四万多收入。

付华廷在查看温室大棚超大南瓜长势

另外,村民实行退休制,享受社保待遇、新型农村合作医疗和公益性岗位补贴,还享受吃粮、吃水、物业管理、合作医疗和学生上学等“十免费”待遇。全体村民享受米、面、油等14项福利待遇。这些措施实际上也增加了农民的收入,还免去了村民的后顾之忧。

我们村里没有闲人,村子像个大家庭,大家各有分工。村里产业多了,项目多了,大家都在各自的工作岗位上忙碌着。村民越过越有,越过越富,越过越爱过,越过越愿过。村民知道幸福生活来之不易,这种幸福感促使大家自觉地好好工作,以保持这种生活状态。我们这里没有赌博的,没有打麻将的,社会环境特别好。

有些村子为什么贫困?主要是领导人不琢磨事,只想自己的利益。领导人必须一心为公,甚至拼上身家性命,领导人带动党员,党员带动群众,让群众自己脱贫很难。国家支持是有限的,必须树立劳动致富的观念,不能偷懒。现在农业政策这么好,只要不偷懒,就没有贫困。有的村民11月秋收完了就在家里猫冬,一直到第二年4月才开始干活,这种村民很难致富。

我一辈子的目标就是让父老乡亲过好日子,吃好穿好住好。过好日子主要表现在三方面:第一吃穿住不愁,第二没有后顾之忧,第三生活在无污染的环境中。我们的村民已经过上了好日子,所以村民都是发自内心的微笑。

兴十四村的现代化大农业是如何发展起来的?

当年我们没有走分田到户的道路,主要有三个原因:一是领导班子齐心协力都同意不分,二是群众也不想分,三是只有走集体化才能干大事。小船八级风就刮翻了,航空母舰多大风浪都刮不翻。

大农业比个体户有两大优势:大农业比个体户产量增加,能增产20%~24%;大农业种地费用降低,小四轮拖拉机种一亩地的费用是140元,大机械种一亩地的费用是100元。

规模经营是中国的方向,不搞规模经营三农问题永远解决不了。“十八大”上习总书记提出农业现代化、工业化、信息化、城镇化要同步发展,如果农业现代化实现不了,后面这三个都难以实现,它们是相辅相成的。

农业现代化首先要解放劳动力,毛主席说:“农业的根本出路在于实现机械化”,现在这句话仍然很实用。实现机械化后,我们搞精准农业,智能化农业,设施农业,这都是农业现代化的组成部分。来村里打工的人多了,我们土地有限,就开始搞设施农业,一个大棚纯收入5万元,种玉米一亩地收入300元,最高500元。一个大棚的收入相当于100亩农田的收入,大大提高了产能。现代化农业是高产,高效,优质农业。现在不看重产量,看重的是优质,有机,我们经营的都是绿色有机大农业。我们把全县的鸡粪收来加工成有机肥,水稻、黄豆、马薯、玉米都是用有机肥,种有机产品费工费力,产量低,但卖的价格高,城里人吃得健康安全,农民也增加了收入,是个双赢的事情。我们要在两年的时间里把兴十四村建成有机食品专业村,有机食品第一村。这是中国大农业的发展方向,饭碗要端在自己手里才安全。

中国梦就是让人民过好日子,祖国强大,人民富有,过上幸福生活,这就是我们的中国梦,而要实现中国梦必须搞现代化大农业。

如何搞好城镇化建设?

我们村2.4万亩耕地100%实现精准机械化作业、高效节水喷灌,98%村民进入村办企业成为“产业工人”。农民离土不离乡,在家门口上班、打工,就地城镇化,从根本上解决了空巢老人孤独无依、留守儿童失学、年轻人两地分居离婚率升高等社会问题。为解决新增人口住房难题,我们把原来的平房全部拆掉,按照标准的5万人口规模的小城镇进行科学规划。在原有136栋农民别墅基础上,又新建村民公寓楼34栋52万平方米,配套建设车库、仓房,完善“上下水”和垃圾处理等基础设施。同时新建社区服务中心、高中教学楼、食宿楼、幼儿园等设施,小城镇基础设施和公益事业日臻完善。全村人工造林植树面积1.5万亩,森林覆盖率40%,一个生态宜居的花园式现代化小城镇已经初步成型。

只要我干一天,就要让老百姓说共产党好。近年来,兴十四村按照创建美丽乡村的整体要求,加快打造“生态宜居、生产高效、生活美好、人文和谐”的农村城镇化示范典型,投资建设村民公寓楼、三星级富华宾馆、村文化宫、中小学校、文化休闲广场、村史展览馆等,自来水、有线电视、电话和宽带入户率均达到100%。

现在,村民住的是单体式花园别墅和公寓楼,呼吸的是1.5万亩人工松林释放的新鲜空气,吃的是绿色、健康的有机食品,孩子上学不出村、村民就医不出村、老人养老不出村,兴十四村民过上了比城市人还要好的生活。

城镇化离不开环境的建设,并不是盖两间房子修一条路就城镇化了。环境建设是第一位的,人畜必须分离。第二就是要多栽树,绿化好,空气好。美丽乡村就美在环境上,绿化上。更重要的是公益事业、基础设施要配套,比如看病上学养老要配套,供水供暖供气要配套,全村垃圾粪便排污处理要配套。

我们村从70年代就开始搞新农村建设,搞人畜分离,搞环境建设。从2002年开始,村民走路到田间,脚不沾土,连田间都是水泥路。

我们要打造一个5万人口的小城镇,靠产业上项目,来吸纳周边地区的人来聚集。

兴十四村如何提高农产品附加值?

要提高农产品附加值就要打有机牌,不能卖大路货。一般绿豆6元一斤,我们的精选有机绿豆12元一斤。玉米面一元五角一斤,加工成大煎饼6元多一斤。

增加农产品附加值要有新技术,要创新,去年淀粉行业全国亏损,而我们用玉米淀粉加工做成的植酸酶,订单多得都完不成。我准备做成中国最大的植酸酶基地。今年我们还要生产饲料酶、工业酶、食品酶、药用酶,要做大做强,农科院研发,我们开发做高精尖的产品,只有不断创新,才有立足之地。要吃着碗里的,瞅着盘里的,看着锅里的,只有这样才能长足发展,永远处于不败之地。

我们还要延长产业链条,做高端产品。最近我和广东一个老板合作,将我们的食用菌做成食用菌罐头、食用菌饼干和食用菌糕点,销到香港。食品蔬菜都要深加工,要形成加工、农户、市场这样一个完整的产业链,一切都在可追溯之中。只要一扫二维码,谁种的,谁加工的,谁包装的都一目了然。今年我们建了一万吨的保鲜库,暂时卖不了的产品就先保鲜。我们还建了20万吨的水稻库,大米不好储存,但水稻好储存。通过搞农产品深加工,使农民有收入,企业有利润,政府有税收,一举多得。

兴十四村在农村信息化方面发展如何?

现在,老农民也玩起了新花样,通过互联网的快车,让兴十四有机农产品进城,实现由原来的卖产品向卖生态、卖环境、卖安全、卖健康转变。2015年10月,村里成立黑龙江兴十四信息科技服务有限公司,开发农村电子商务综合服务平台“兴村网”,内容涵盖农村便民服务、电子村务、电子商务、电子农务,提供650多项服务内容。农民足不出户就可选购中意的商品,同时把自家的农产品卖向全国,彻底改变了过去几十个业务员背着样品全国各地跑的销售方式。如今,“兴村网”已在全县10个乡镇、8个社区、95个行政村实现全覆盖,建立信息服务站点289个,发展信息员、草根物流配送员共计360人,半年时间网上销售各类绿色食品400多万元。

兴十四村是如何发展二三产业的?

第二产业主要是食品加工业,包括食用菌、马铃薯、玉米和杂粮杂豆的深加工。我们的长处是有粮食,短板就是缺少深加工企业。我们要向食品加工要效益,补短板。

第三产业主要发展旅游业,村里投资建设了村史展览馆、影视拍摄基地、现代农业示范园区、森林防火观光瞭望塔等30余处旅游观光景点,仅2015年就接待游客16万多人次,第三产业收入达3500多万元。今后,我们要在现有景点基础上再增加高标准的景点,比如冬季滑冰,林下经济,林下养殖等,与齐齐哈尔市的其他景点穿成一条线。

除了发展旅游业,我们还搞培训,兴十四村已经被中组部、农业部、全国妇联等确定为全国农村实用人才教育培训基地,被黑龙江省委确定为全省社会主义新农村建设基层干部教育培训基地。

除了旅游、培训,我们还大力发展私家游和大棚采摘,我们有1000多个大棚,冬天摘草莓,夏天摘西红柿、摘香瓜,深受城里人的喜爱。

请总结一下兴十四村的经营模式。

我们的经营模式就是通过大农机大水利实现了农业规模经营,腾出劳动力来搞农产品的精深加工,促进了第三产业、现代服务业的发展,一二三产业的融合发展加快了城镇建设的步伐,提高了人民的幸福指数,村民在农村过上了城里人的生活,村民离土不离乡,就近城镇化,就地城镇化,挣钱顾家两不误,走向了共同富裕的道路。

我们走的路是可复制、可借鉴的,这是农村唯一的发展道路,一家一户单打独斗永远实现不了四个现代化。有些农村,穷的穷,富的富,出现了严重的两极分化,这不是中国农村的发展方向。我们村没有两极分化,没有贫困户,这才是农民的幸福生活。

请展望一下兴十四村的未来。

我们将继续做精第一产业,让农业围绕市场转,市场需要什么就种什么,要种精品,优质的、绿色的、有机的、价值高的,要种的好,更要卖得好;做强第二产业,例如,要做成国内最大的、唯一的酶制剂产业园区,要发展高端的玉米深加工项目等,要围绕当地产业做加工,做高端;做活第三产业,发展好旅游业和现代服务业,做大电子商务。最后,希望能解决村民免费看病的问题,让人老有所养,没有后顾之忧。

今年是兴十四村建村60周年,六十年沧桑巨变,一甲子春华秋实。到2016年末,兴十四村和富华集团力争总资产达到24亿元,总收入达到25.3亿元,利税1.2亿元,人均纯收入超8万元,把兴十四村建设成为一个高标准、现代化的新城镇,让兴十四村成为总书记说的那样——“农村更美、农业更强、农民更富”!

对于兴十四的村民来说,更好的日子还在未来。2016年,兴十四村新建成的医院、高中将投入使用。同时,他们还在建设污水处理厂、20万吨粮食仓储库、1万吨绿色食品智能库项目和精品粮食智能仓储库……

离开兴十四村的时候,天气格外好,凉爽的风吹得道路两旁的樟子松簌簌作响,深吸一口气,满是清甜。“龙江第一村”在蓝天白云的映衬下显得越发美丽。