董继宁访谈

2016-02-27访谈人柳学智董继宁时间2012年11月

访谈人:柳学智、董继宁 时间:2012年11月

INTERVIEWER AND INTERVIEWEE: LIU XUEZHI, DONG JINING DATE: NOVEMBER 2012

董继宁访谈

AN INTERVIEW WITH DONG JINING

访谈人:柳学智、董继宁 时间:2012年11月

INTERVIEWER AND INTERVIEWEE: LIU XUEZHI, DONG JINING DATE: NOVEMBER 2012

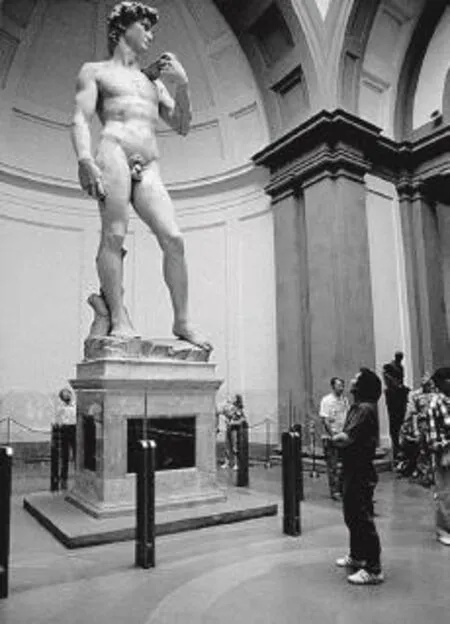

董继宁在意大利佛罗伦萨学院画廊 1993年

柳学智(以下简称“柳”):谈谈您的人生经历及艺术发展的几个阶段?

董继宁(以下简称“董”):我的经历主要分为三个阶段。一是从小学到高中的学习阶段。二是高中毕业后下放当知青到大学毕业这一阶段。第三个阶段是从参加工作直到现在。

第一个阶段从上小学开始。1966年我小学3年级时“文化大革命”开始,教育变得不正规,这对我的学习有很大的冲击。当时,我的父亲在县城的高中教书,很有名气,被打成“反动知识分子学术权威”。考虑到几个孩子的安全,我们一家人搬到了环境相对单纯的农村,也就是我母亲的老家——咸宁的大桥公社,我就是在这里继续自己小学阶段学习的。那时我母亲在农村教书,也受到了冲击,是外婆带着我上学,直到初中毕业。

随着“文化大革命”的发展,到了1968年,我的父亲被划归为“逍遥派”,在一定程度上得到了解脱。1971年底,我被转到咸宁城关就读高中。这次回来,我获得了与离开时截然不同的感受。因为随着年纪的增长,我已逐渐明白事理。

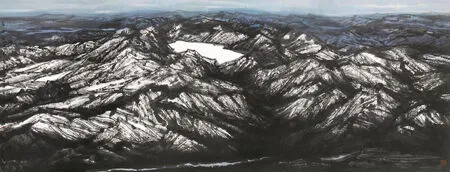

董继宁《长白天池》 纸本水墨 144cm×366cm 2014年

那时候高中阶段的主要任务是参加劳动,对书本知识的学习不大重视,人们甚至普遍以交白卷得零分的张铁生为榜样。但我父母始终要求我们要好好学习,将书本知识学好。此外,他还认为多读点好书有益处,比如可以多读读唐诗宋词。这段时间,既是我知识的积累阶段,也是我人生的积累阶段。我一直认为,不管我们的社会经历着什么,作为一个学生,主要任务就是学习。这一点让我在以后的人生中一直获益良多。

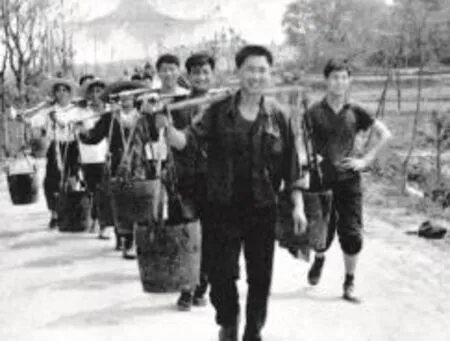

高中毕业后,我进入了人生的第二阶段。在提倡“广阔天地,炼红心,扎根农村一辈子,接受贫下中农再教育”的大环境下,我作为知识青年被下放到位于咸宁向阳湖边上的西河公社铁铺大队的第9生产队。命运让我再次来到了农村,但对我来说,一切并不陌生。由于小学到初中的生活经历,我对农村生活和农活都感到十分熟悉,并没有害怕和恐惧,只觉得应当听从党和国家的安排。我们知青主要有两个任务,一是干农活,二是每个月集中1天进行政治学习,后来慢慢地改成了两个月1次。因为干农活没有假期,而政治学习可以了解到当时的时事,并且还可以改善伙食,所以这成了我们最快乐的事情。

1年后,在农闲时节,公社里举办了“阶级路线斗争”展览,以连环画为主要形式,是请下放到向阳湖文化部五·七干校搞美术的画家画的。我作为展览的讲解员,一个人住在公社里。这个展览对我的触动很大,让我对绘画有了初步的认识。于是我开始学习临摹,还到县里的书店买些绘画、速写方面的书来看。这个展览持续了一个月,而这一个月就成了我绘画生涯的启蒙与开始。

展览结束后,我又回到了生产队,在闲暇时不断临摹,一有空就到咸宁文化馆去看展览。这让我对绘画有了一定的认知。

1975年,国家开始推荐工农兵上大学。我们生产队也有一个指标。由于我表现最好,所以生产队推荐了我。一开始,由于在农村的生活经验,我对气象学很感兴趣,所以准备报考湖北省气象学校。当时到我们公社招生的招生组组长是武汉大学外语系的书记。在谈话中,他告诉我,气象学校是中专,建议我报考大专,并且可以报武大的外语系。回家后我与父母商量,最后依次填报了湖北艺术学院、武大和气象学院三个志愿。3天后,我到县教育局参加了美术专业的专业考试,我现场临摹了方增先的《粒粒皆辛苦》,8月26日那天,我收到了录取通知书,我既高兴又倍感压力,觉得很没底气。于是我马上买了很多专业书籍,到县文化馆向搞美术的刘新老师请教,希望在入学前冲刺一下,获得专业上的指导。这时,我才知道了什么是素描,什么是石膏,知道了铅笔还有软硬笔之分。

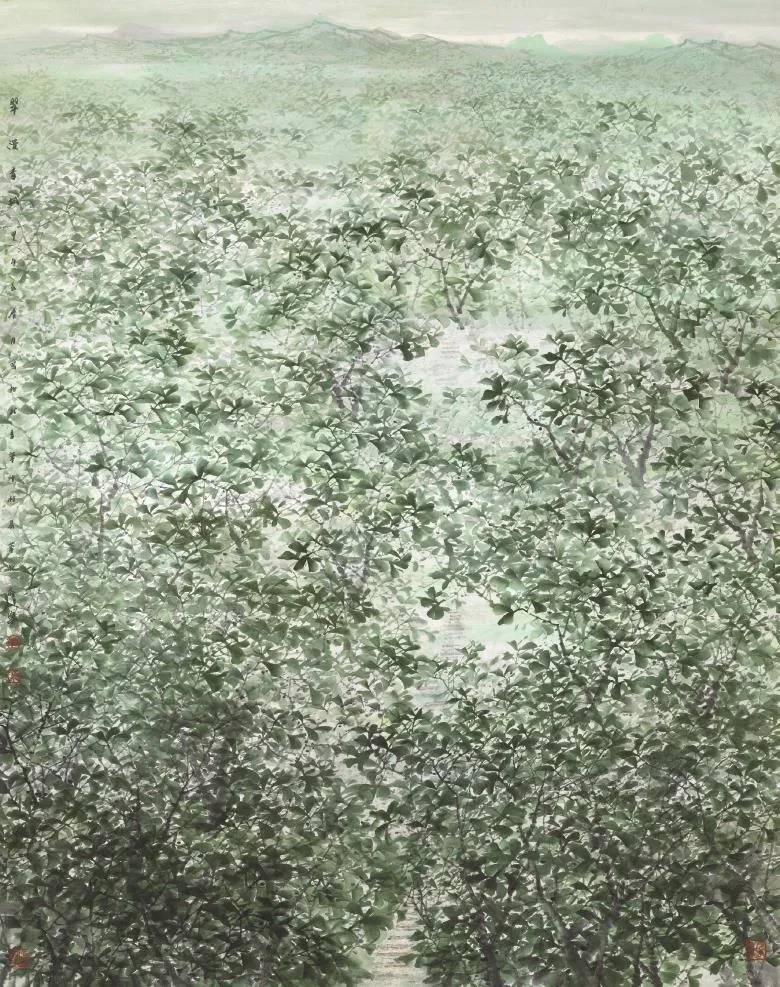

董继宁《翠漫青城》 纸本水墨 185cm×145cm 2014年

大学第一年,我们师范专业的学生都在咸宁,也就是现在的咸宁学院。半年后,我们回到武汉本部,就在音乐学院那边。大学时代,我的美术学习完全是从零开始的。大一时,“文化大革命”还未结束。美术教育“以创作带动基本功的训练,以战斗任务组织教学”。比如,在农村搞水利建设时,老师便带我们到崇阳写生、搞创作。

1976年,“文化大革命”结束,美术教育开始恢复正常秩序。我们正式开始训练素描、石膏、人物等基本功,也有了艺术概论、美术史等理论课程。我接触到了国画、油画、版画、工艺美术,学习到了透视、解剖等技巧,并且有了示范教学。教学走上正轨后,我们才明白美术是怎么回事,它是以视觉表现事物的一种方法。如果说此前我在美术上得到了启蒙,那么大学时期,则是我起步的阶段。

毕业后,我留校做行政工作,画画则成了一种业余活动。工作的第一年,我参与了学校的基础建设。1978年,我到教务科任干事,在熊明谦老师领导下,负责课程和会议安排。平时工作繁忙,我只能在业余时间画一画色彩与素描。

1979年底,我们学校开始招研究生。我被派到中央美院学习他们的教学安排和教学方法。回校后,我按国家标准进行了课程设置与安排,整个教学步入正轨。

也就是在这一年,我对自己的人生有了安排与规划。这要得益于刘依闻老师。他对我说,身处于一个专业的单位,在行政工作之外,不要把画画丢掉,不继续学习很可惜。那时,张振铎先生有一间画室,就在我们办公室边上,我有空就去观看学习。张老师和他的夫人都对我很好,对我可以说是倾囊相授。这更加坚定了我坚持画画的决心。而且,在张老师的影响下,我选择了画中国画。

1983年,我开始跟班听课,比如高年级的画论课,阮璞、汤麟老师艺术概论、美术史等课程。坚持了3年,我对中国画的认识和绘画基础都有了很大的提高。1985年,我们学校组织年轻老师到长阳写生,回来后开始画山水。所以严格说来,我正式的中国画创作是从1986年开始的。

董继宁与兄妹合影 1966年

董继宁去生产队参加劳动 1974年

董继宁在湖北艺术学院学生宿舍 1977年

董继宁在云南西双版纳写生 1992年

柳:您一次又一次陶醉在咸宁“记山大屋”里,恍惚游历在漫山翠林、云霞烟雨的画境中,这里是否是您艺术创作的源泉呢?

董:这是我最重要的源泉。我的很多作品都与我的家乡有着千丝万缕的联系,比如《童年的记忆》《蟋蟀园地》《家乡的小河》《老屋》《童年的老树》等等,表现的都是我对家乡山水的依恋。因为家乡对我来说熟悉又亲切,所以表现起来才更加淋漓舒畅,创作起来才更加自由。这也符合艺术创作的根本法则——“艺术来源于生活,生活又给艺术家提供了无穷的创作源泉”。“记山大屋”是2008年我为家乡做的一件事情。这个名字中的“大屋”来源于当地的地名“大屋董”,而叫“记山”是因为自己从事的是山水画的创造。我希望通过对山水画创作来记录自己的人生轨迹与经历。“山”的含义有很多,“仁者乐山,智者乐水”。“仁”强调的是奉献,而“智”要做到却很难。我做不了智者,做仁者还是可以的。

董继宁在内蒙锡林郭勒草原写生 1994年

董继宁在宁夏贺兰山写生,和拉骆驼的汉子在一起 2002年

柳:您的山水画可以说是集传统意蕴、书写心境、自然表达于一体的创作,您是如何做到的?

董:中国绘画是一个独立的艺术体系,它有自身完备的传统思想、美学标准和表现技巧。中国绘画艺术所追求的境界是以情“境”为依托的,是艺术家情感表达的自然流露;从这个意义上讲;传统意蕴是创作过程中笔墨蕴藏的传统精神基调;书写心境则是创作过程中抒发心中的所思所想;而自然表达更是通过笔墨色彩表达纯正的思想情感;三者互为呼应,构成我绘画艺术的基本语言。

中国绘画的表现最重要的是创作者思性表达的情感世界……不管你画什么样的山水、树木、云水、村落等,都要把自然界的万物转化为人性化的东西,借笔墨来表达自己的心态,传递自己的感情,把情感的自我表达融于对大自然的表现中。在笔墨的转承变化中,将传统笔墨集中整合,由物质表现提升为精神的表达,使得传统由此而获生机,努力使自己的山水画面貌得以呈现出新的审美内涵和趣味来。

由此,我始终把传统意蕴、书写心境、自然表达作为自己创作的三要素,并在践行过程中不断深化与融通。

柳:“行万里路”“师法造化”“搜尽奇峰打草稿”是历代画家重要的创作思想。从审美观照上您是怎样面对大自然的?

董:“行万里路”“师法造化”“搜尽奇峰打草稿”本是历代画家重要的创作思想,但在对大自然的审美观照上,古今画家更多地是看取其雄奇秀丽的一面。而对那些寻常之景、平实之象则少有人描绘,尤其是那土岭荒坡的山村小屋,山前山后的小河流水,更能赢得我的青睐;从山间小道一路走下来,所看到的自然景观,同那些青山绿水相比,这里似乎缺少那种迷人的魅力,但当你投入到它的怀抱之中,聆听到它的呼吸时,就会发现这里蕴涵着一种感人至深的东西,这是一块未经雕琢的璞玉,未被污染的净土,在它的质朴中蕴含着至美,每当领略到了这些时,我的创作便有一种冲动,笔墨间会自然流露出那种挚爱与深情……

只有我们曾经的“情感、思想、希望和劳动都在这山水里刻下了深刻的烙印”(宗白华《关于山水诗画的点滴感想》),我们才能真诚由衷地感念、皈依所钟情的家乡、父老的生养恩泽。才能以一种真正“绝尘”的心境来表达我们“大自然的颂歌”。

柳:中国传统绘画的精髓是什么?您如何看待山水画的现代性?

董:中国传统绘画精髓是中华民族传统文化底蕴和艺术内涵的集中体现。我曾在《谈谈我对“中国山水精神”的理解与实践》一文中,有对中国传统绘画的精髓的表达:“古人之与山水,是以‘天人合一’的‘山水精神’,寄意仁智之乐。失意时,隐逸山林,流连于山清水秀之间,以解脱人生的痛苦,寄托隐逸之情思;得意时,则借山水之乐以解脱官场纷争、俗务烦恼,寄托圣人之徒‘仁者乐山,智者乐水’的情怀。每逢战乱频仍,则为避难而隐匿山林;幸生升平盛世,得入庙堂,因忙于治平,无暇游走于山水之间,则思林下之闲,借写山水得‘不下堂筵,坐穷泉壑’的‘卧游’。”

董继宁为人民大会堂创作 《神龙春晓》 2010年

“江山万里行——董继宁山水画展” 在中国国家博物馆展出 2015年

今天,有人在坚持古时的艺术见解,有人尝试探索现代的表达方式,也有人强烈批评当下的山水画早已“失魂落魄”。然而,现代山水画中传统的“外师造化”的涵义,正在被画家们做更宽泛的理解。在重视画家的个性和独创性的新观念中,在强调画家发扬主体精神而又与大自然和谐观照、天人合一的境界追求中,“中得心源”的传统绘画精髓,正在启发画家们更大的创造精神。

柳:从您的作品中,我们不难看出您对传统绘画中的形神观念、时空表现、意蕴构成,直到笔墨章法等方面都进行了大胆的探索,固有的规矩法度在您作品中都可以打破,而您所看重的只是如何将自己的所见、所思和所悟充分地表达出来,请结合绘画实际谈谈这方面的体会。

董:古人所谓“图形莫善于画”,今人所谓“栩栩如生”之类的形神观念,在我这时空表现却变成了精神信息的形象性的载体;绘画的形象性、可视性,只是我意蕴构成的外在特点;然而,用现代山水画传达人的精神面貌与审美理想,才是我绘画艺术的生命所在。当然,绘画又确实赖于可视的形,如何造型,造怎样的型,以什么样的笔墨、色彩来造型,以怎样的构成来布形,是正在走向现代的中国画在观念发生了变化之后迫切需要解决的语言问题。贴近现实,为艺术使命在生活中撷取那些美的造型,将其形化与意象化的处理相结合,强调人的精神性的表现,强化山水人文特有的绘画韵律,是我们当代画家的责任。

创作中我所看重的只是如何将自己的所见、所思和所悟充分地表达出来,作品中张扬天然之气,减去颓唐与伤泣。在色彩的运用上,努力表达色彩的对比与协调,强调随情赋彩。尤其是山峦、云烟、林木的烘染,清爽剔透,沁人肺腑与山川的切割融合,合理与非合理间自由取舍的整体把握;主观情感的表达与内心深沉的爱在画面中随心而发;从勾勒、点染、韵墨、泼彩的和谐与交织、错落与重叠中,获得笔黑间的自由驰骋;画面主体中的传统之本与当代人的领悟之心在这里汇聚成一幅幅美景……

柳:现在画山水的画家学李可染的很多,但多学到其形式,无法学到其精神内核,对于这个现象您怎么看?

董:自20世纪60年代以来,李可染山水画的独特贡献是奠定了当代山水画革新与发展的坚实基础。其山水写生的方式,由此也成为学院派教学的典范,被列入了各大美院的教程。人们自然而然地将其忠实于生活,发灵感于山川的绘画实践与理论,认同为对明清以来,石涛、八大等文人画革新派大师“师造化”“抒性灵”的创意精神的继承和在新时代的发展;李可染师造化与师传统完美的结合,是他在山水画写神上注重对山川万物取神摄韵,以物我两契陶染性情之笔端灵现;在技法上以造化之形态生成来印证古人,求得对传统笔墨经验更深的阐释。李可染山水画作品构图饱满,造型简洁,点、线、面重叠组合与穿插,使画面显得缜密丰厚;将线变曲为直,与山水形象的简化同步。他善于在当今文化格局中寻求参照,在传统与现代中寻找契合点,在笔墨不同形态的转换中,完成了对山水特征的描述,既有笔墨并置的现代特征,又有深入的笔墨层次和传统韵致,笔墨服从心灵。其意境营造而又可独立为审美对象,使人获得妙不可言的山水世界。

李可染山水画的精神内核是他对祖国、对人民、对家乡的美好歌颂;他的《万山红遍》《山河颂》等力作给人精神上崇高的启示,是他精神内核的崇高体现;同时,为以往山水画由文人士大夫“隐逸”“忘尘”的“山野之气”到当代博大雄奇的艺术创造,“开时代之先声”“开绘画之先河”;其独特的创造精神是后继者学习的典范。我们不但要继承可染先生的重苦学、重写生之艺术精神,更应该承接其“歌颂”“崇高”的美学理想,为当代山水画艺术创作开一新境。

董继宁《彤云远去》 纸本水墨 69cm×69 cm 1997年

董继宁《生命从此》 纸本水墨 84cm×61cm 1992年

董继宁《古老的村落》 纸本水墨 64cm×87cm 1986年

柳:有论者认为,您的画,介于传统和现代之间,走出了一条富有个性的艺术道路并以其独特的风貌出现于画坛,您怎么看这种评价?

董:绘画创造,首先就应该了解什么是“中国的”,或者,中国的绘画应当怎么样。这就需要去了解中国的传统,研究中国的传统。为此,我阅读了大量历代的美术图史和画论,以对中国美学思想的发展与民族精神之所在做更深一层的探讨。在我们心目中,对传统的观点是:在学习中求继承;传统是发展的,变化的,而并非把“传统”凝固在不变的时段上;而对于“现代”,我始终认为,需时时提醒自己,避免重蹈古人的窠臼。传统中一些不适合我们现代需要的,该舍就舍。至于“传统和现代之间”,对于我来说,更新传统走自己的路,创造才有意义。

我总会在百忙之中挤出时间,在画室里蘸好笔墨,此时,心绪的百转千回为创作所带来的种种酣畅与快乐,犹如人生旅程;而摸索在这条旅程上的我,似乎找到了一曲抒发内心的动人旋律。每每在行走笔墨的过程中,一股灵魂净化脱俗的力量似乎驱动笔尖,自然而然地挥洒着墨与色的吻语;其内心充实与愉悦满足感使你忘乎所以……

柳:清新、明快、幽邃、隽永是您创作的主旋律。这是否也是您心境的体现?

董:山水画中的清新、明快、幽邃、隽永之境,最能体现自然山川灵气往来与生命之所;这种内心境象是画者对自然山水博大生命气象之表白,寄托着对自然万物情愫之遐思心畅。

在我看来,心境物语还是那么一个简单的道理:“无我之境,静中自得。”其“静”字是关键,因为非静心就不能除尘浊,去浮躁;就不能超功利,戒矫情;就不能入高远,接理想;就不能离绚烂而归平淡。有了虚静之心,才有了“无我之境”。行过万里路,才发现最感动心扉的竟还是自个家乡的几棵杂树,几丛野草,几座无名山坡;四季往复,风花雪月,故土乡情,弥古不变;此情此境正应了陶渊明的两句诗:“此中有真意,欲辨已忘言。”有了忘“我”、忘“言”,也才有了“清爽剔透,沁人肺腑”。

董继宁《秋水无际》纸本水墨 67cm×68cm2011年

董继宁《松风动云涛》纸本水墨 185cm×145cm2010年

董继宁《苍海涌林涛》纸本水墨 181cm×145cm2009年

董继宁《山果》纸本水墨 69cm×69cm2007年

柳:有论者认为,您能在传统中国山水画中找到适合当代发展的道路,而且摸到了山水画创作的真脉,并在此基础上努力出新,您怎样认为?

董:中国画不是风景画,它所要描述和表达的是一种气象,是自然山水的气象和作画者内心的气象,从这个角度来说,画家的品格比画家的技巧更加重要;以山水画为例,判断一幅画的好与差,我的看法是,要看画作的气息,然后再看笔墨、构图、皴法等。因为气息关乎人的品格,代表着一个人的内在气质与学养。从作品中可以感受到一个人的生活阅历以及他所在的时代的气息。当然,笔墨是否精妙,皴、擦、点、染和山川的来龙去脉是否浑然一体,构图立意是否有新意,整个画面气象是否由心而发等,那是画技标准。所以,古人说:“笔墨亦有人品之高下。”“论画之高下者,有传神,有传形。传神者,气韵生动是也。”

绘画要有自己的个性与主张,要用自己的语言去表达自己眼中的事物,做到心中有画、画从心出。中国山水画是以笔为基质,融会领悟、情绪、境界诸因素化用于象形,以气韵的流贯为依托,如此,才能够使山水画以平面之象显生命之形,产生强烈的艺术感染力。创作前要从传统和自然中去寻找最适合自己的一种创作方法,那就是心底的自然抒写。(本文节选自《中国当代经典艺术名家案例·董继宁绘画研究》,董继宁:中国著名画家、湖北省美术院院长;柳学智:湖北省美术院一级美术师)