小学生孤独感与同伴交往的关系研究

2016-02-20刘晓玲

刘晓玲

(安阳师范学院,河南 安阳 455000)

小学生孤独感与同伴交往的关系研究

刘晓玲

(安阳师范学院,河南 安阳 455000)

当自身与外界产生隔阂的时候,就会产生一种孤独、苦闷的情绪,这就是孤独感。孤独感是一种密闭的心理反应。 它已成为影响当代人心理健康的心理问题之一,尤其对小学生的心理健康发展影响至关重大。本文意在探究小学生孤独感与同伴交往的关系,主要使用的方法是问卷调查法,调查了东南营小学的98名小学生。探究98名小学生的孤独感与同伴交往的关系。采用儿童孤独量表和同伴提名测验对4—6年级小学生进行测查,结果表明:(1)小学生孤独感存在年级差异。四、五、六年级学生在孤独感体验方面不相同;(2)同伴交往对小学生的孤独体验有着显著的影响。同伴交往与小学生孤独感呈显著性负相关。

孤独感; 同伴交往; 小学生孤独感量表; 同伴提名测验

社会中的所有个体都是彼此相互依存的,没有一个是孤立的。所有的事物都是和周围的环境发生相互作用的,并且在相互作用中存在和发展着。 马克思曾说过:人是社会的产物,尤其是在开放化、信息化、多元化逐渐突出的现代社会里[1]。个体生存和发展的首要条件则是人际间的相互交往。儿童间的人际交往也是如此。小学生与周围环境以及人逐渐地相互作用和交往,他(她)交往的一切人以及周围环境决定了他(她)的发展。家庭和社会是儿童交往对象的两大系统。在社会中的主要人际关系则是同伴间的关系。同伴交往在小学生发展过程中是不可或缺的一部分,深入研究小学生对人际关系的建立和处理是非常有必要的。

本研究在前人研究的基础上,采用问卷调查法,对儿童孤独感与儿童同伴交往之间的内在关系进行进一步探索,期望得到有价值的结论,并提出相应的建议。

1 研究方法

1.1 调查对象

以河南省安阳市市东南营小学为调查对象,随机抽取120名学生,其中男女人数相当,年龄阶段为小学四、五、六年级学生。共在该小学发放120份问卷,实际收回104份,其中6份处理为无效问卷,问卷有效率为81.6%,在有效数据中,男生为48人,女生为50人。

1.2 调查工具

1.儿童孤独感量表。该量表包括24个项目,其中16项用于评估儿童的孤独感。每个项目都有5个备选项目,这是“总是”,“经常”,“有时”,“偶尔”,“永远”。共有16项在0.9的内部一致性系数*取自http://wenku.baidu.com/link?url=K6Fe1WPij6eJijoRCk8KM8DrJGi2yPDekblZ_62sEjIz6LRH__Hhz48LrhDJhQmnW62kmA-Zot2mWO9IE-XEqM50qmB9anRebZYv5QRxGsu)。

2.同伴提名测验。本问卷采用同伴提名测验:选择分别三个你喜欢的同学与三个不喜欢的同学的形式进行测验。 喜欢的同学(积极提名)归类为同伴接纳;不喜欢的同学(消极提名)归类为同伴拒斥。 以被选择为喜欢的分数记为正一分,以被选择为不喜欢的记为负一分;两项分数相加的总分记为社会关系总和得分[2]。

1.3 施测过程

本问卷采用团体测验的调查方法,将两个问卷分别对四、五、六年级的学生发放,在他们平常上课的教室进行调查,发放完问卷之后向同学们说明答题要求,第一份问卷,首先写上姓名、班级、性别。每题仅选择一个正确答案 ,并根据实际情况进行答题,第二份问卷中,喜欢的同学与不喜欢的同学分别选择三个。学生看后让学生开始答题,结束后将问卷调查的结果收集起来,然后恢复数据,剔除不合格的数据,整理出合格的问卷调查,数据处理和统计分析采用SPSS17.0软件。

2 研究结果

2.1 小学生孤独感的一般情况分析

1. 小学生孤独感的性别差异。针对性别方面在学生的孤独感的表现也进行t检验,结果通过分析数据表明(如表1):不同性别的学生在孤独感方面存在的差异不显著,(p=0.169>0.05 ),即小学生的孤独感不存在性别差异。

表1 男女学生在孤独感上的差异

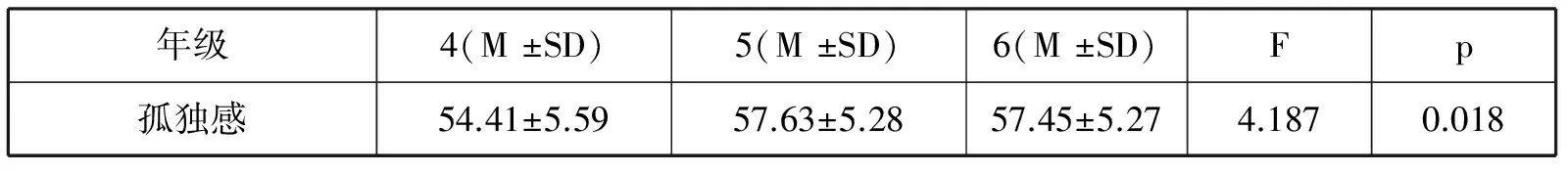

2.小学生孤独感的年级差异。针对年级差异对学生的孤独感进行方差分析,通过分析数据结果如表2所示:年级差异与学生的孤独感体验之间存在显著性差异。(p=0.018<0.05)

表2 不同年级学生在孤独感上的差异

2.2 小学生同伴交往的一般情况分析

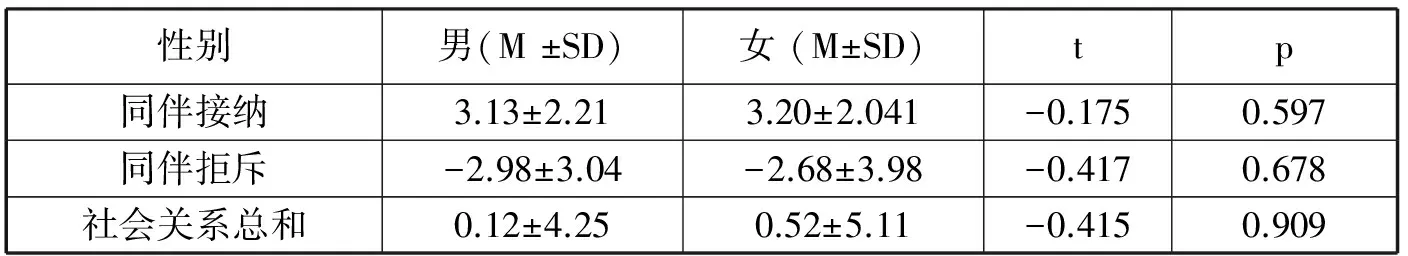

1.小学生同伴交往的性别差异。针对同伴交往中性别的差异表现,把同伴交往分成三个维度进行t检验分析,即同伴接纳、同伴拒斥、社会关系总和。结果如表3所示: 在同伴接纳、同伴拒斥和社会关系总和这三个维度上男女的性别差异不显著,也就是说,同伴交往在性别上不存在差异。

表3 男女学生在同伴交往上的差异

2.小学生同伴交往的年级差异。为了解小学生同伴交往是否存在年级上的差异,把同伴交往分成两个维度进行t检验分析,分别是同伴接纳和同伴拒斥 。结果如表4所示:在同伴接纳和同伴拒斥这两个维度上男女的性别差异不显著,也就是说,同伴交往在性别上不存在差异。

表4 不同年级学生同伴交往的差异性检验

2.3 小学生孤独感与同伴交往的关系讨论

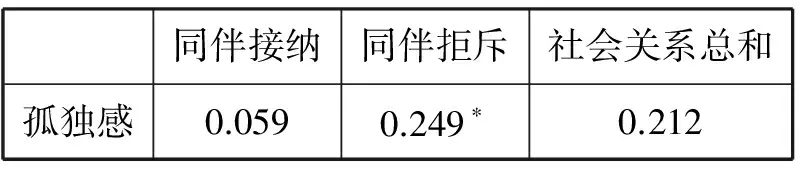

为了解小学生同伴交往与小学生孤独感是否存在相关性,把同伴交往分成三个维度进行分析, 同伴接纳,同伴拒斥和社会关系的总和 。结果如表5所示:孤独感与同伴接纳、同伴拒斥、社会关系总和有显著相关性。同伴接纳水平高的人,孤独感偏低;同伴拒斥水平高的人,孤独感偏高。

表5 小学生孤独感与同伴交往的相关性分析

3 讨论

3.1 小学生孤独感的一般情况讨论

在儿童孤独感的探究中,大部分学者在正常情况下都研究了在性别和年级两个维度上关于儿童孤独感方面的差异性,但都没有较相同的观点。本研究对于数据进行了统计分析,结果表明:小学生的孤独感在年级方面存在差异,尤其是小学高年级学生有着显著性差异,但是在性别方面没有差异。换句话说,男女学生有关孤独感的水平相当,但是不同年级学生有关孤独感体验的水平不同,既存在孤独感强的学生,也存在孤独感较低或一般的学生。儿童的孤独感存在年级差异,而池丽萍等人(2003)的研究显示,小学生的孤独感在年级上存在巨大差异,五年级学生的孤独感比四年级学生明显偏低;而小学高年级的学生在性别上不存在差异性[3]。经初步分析,要遵循人的身心发展规律,对不同的个体出现的问题及时发现、分析,给与及时帮助和解决。儿童的孤独行为一般具有以下特点:不想参加集体活动,有不与人相处的愿望,也缺乏这种能力,即使接触也沉默寡言。 无论是在家庭,学校或出去在集体中,没有感觉到自己是处在快乐和幸福的环境中。这样的学生心理防线强,敏感,猜疑心重,尤其是面对新的环境,适应能力不强,不善于结交新朋友,然后沮丧,最后他们无助的自怜,绝望,孤独并且做出相应的行为。

3.2 小学生同伴交往的一般情况讨论

同伴交往的两个维度中,各年级学生的同伴接纳得分、同伴拒斥方面无显著差异,许多研究表明学生间的相互作用在学生的社会化中发挥着重要的作用。如张连云(2003)的研究结果显示,同伴交往和儿童的孤独感中间有明显的相关性[4];可以看出,有着良好的同伴交往和互动对于小学生来说可以帮助他们很好地适应社会,游刃有余地处理人际关系问题,这样的话,就能够防御儿童在社会生活中体验到孤独感,产生严重的孤独问题。因此,同伴交往对于学生个人发展是积极的,而儿童的孤独感水平与同伴交往呈负相关。儿童性格特征的形成与发展,对待社会事物的观点、自己在生活中的行为方式均和同伴交往的优劣有着十分重要的关系。 除了孩子们之间的友谊这一重要因素也会影响儿童孤独感。 友情是与亲密的同学之间发生的特别的情感,它比普通的同学之间的情谊更加深刻。友谊对于每一个小学生的成长与以后的发展都有十分重要的作用。 同伴可以教会小学生很多东西,包括人与人之间如何交流、人与人之间如何互相合作,以及控制情绪方面,为以后在社会生活中更好的生活奠定基石。

3.3 小学生孤独感与同伴交往的关系讨论

小学生的同伴交往是年级大概相仿的小学生之间的某些共同活动,并且在活动中发生某种相互之间的关联 。同伴交往的两个方面分别是同伴接纳、同伴拒斥。同伴接纳表现的是其他同学对于某一同学的喜爱或者接受;而同伴拒斥则是表现其他同学对于某一学生的不喜爱,厌烦。 孩子们之间的交流是促进儿童发展的重要因素 。马斯洛的需求层次论表明,交往的需要,归属和爱的需要是人类基本需要的一部分,所有的儿童都拥有这些需要。当儿童处在学龄期时,如果在所在班级里可以被同伴接纳并有着自己的话语权时,他就可以很好地体验到归属感,从而在与同伴交往时就能够体验到信任和友爱,从而开心、满意等积极情感都会随之产生。当孩子被同伴拒绝,不理睬,没有同伴聊天的时候,会产生一种孤独感体验。小学生的孤独感与其同伴交往有很大相关性。从本研究的结果来看,孤独感与儿童同伴交往之间的关系是非常重要的 。孤独感是一种主观体验,它不是指个数方面有多少好朋友或者是指他(她)被其他学生接纳的程度,所以孤独感与同伴交往之间的关系没有完全的相关性。当孩子感到他们不被同伴接纳或他们彼此不是最好的朋友,才会体验到孤独的感觉,有些小学生即使被同伴孤立,但是他们自身并未感到这一现状,那么他们不会表现出孤独感。 有些内心高度灵敏或者说内心过于丰富的小学生会夸大自己的孤独感。

4 结论

本研究经过调查分析,得出以下结论:(1)小学生孤独感存在年级差异,不同年龄段的儿童孤独感体验有很大差异;(2)同伴交往对小学生的孤独体验有着显著的影响,不受欢迎且没有朋友的儿童是孤独感最强的群体;(3)同伴交往与小学生孤独感呈显著性负相关;(4)有大部分的小学生与同伴维持着较好同伴交往。

[1]林崇德.发展心理学[M].北京:人民教育出版社,2008.297.

[2]俞国良,辛自强,罗晓路.学习不良儿童孤独感、同伴接受性的特点及其与家庭功能的关系[J]. 心理学报,2000,32(1):59-64.

[3]池丽萍,辛自强.小学儿童问题行为、同伴交往与孤独感的特点及其关系[J].心理科学,2003,26(05):790-794.

[4]张连云.学业成绩影响儿童孤独感的中介变量分析[J].心理科学,2013,32(04):922-927.

[5]李幼穗, 孙红梅.儿童孤独感与同伴交往、社会行为及社交自我知觉的研究[J].心理科学,2007,30(01):84-88.

[6]孙晓军, 周宗奎, 汪颖等.农村留守儿童的同伴交往和孤独感研究[J].心理科学,2010,33(02):337-340.

[责任编辑:江雪]

The Relationship between Loneliness and Peer Interaction in Primary School Students

LIU Xiao-ling

(Anyang Normal University,Anyang 455000,China)

Loneliness is a kind of psychological closed reaction, felling isolated or received outside exclusion produced loneliness. It has become one of the psychological problems of contemporary people’s mental health, especially for the psychological development of pupils is very important. Peer interaction is a kind of relationship that children established and developed in the process of communication, especially a peer relationship. The research purpose is to discuss the relationship between loneliness and peer interaction in primary school students. The method is to use Children Loneliness Scale and Peer Nomination Test to test the ninety-eight students who are randomly selected from three grades from four to six in Dong Nanying primary school. The result suggested that: Primary school students in different grade have different loneliness and peer interaction has great effect on students’ loneliness. Peer interaction is negatively corrected with loneliness.

Loneliness; Peer interaction; Children loneliness scale; Peer nomination test

2016-07-24

河南省教育厅2016年度教师教育课程改革研究项目(编号:2016-JSJYYB-055)

刘晓玲(1975—),女,河南长垣人,副教授,主要从事教育管理和教师教育研究。

B842

A

1671-5330(2016)05-0130-04

①取自http://wenku.baidu.com/link?url=K6Fe1WPij6eJijoRCk8KM8DrJGi2yPDekblZ_62sEjIz6LRH__Hhz48LrhDJhQmnW62kmA-Zot2mWO9IE-XEqM50qmB9anRebZYv5QRxGsu)