汉江流域碳排放研究

2016-02-20孙小舟周佳敏

王 萧,孙小舟,周佳敏

(湖北文理学院 地理系,湖北 襄阳 441053)

汉江流域碳排放研究

王 萧,孙小舟,周佳敏

(湖北文理学院 地理系,湖北 襄阳 441053)

汉江流域是我国经济发展最为活跃的地区之一,研究碳排放对流域经济转型升级具有科学借鉴和实践指导意义,研究参考IPCC《国家温室气体排放清单指南》方法对汉江流域的碳排放进行了计算分析。结果表明:(1)碳排放强度从2005年的3.8降到了2014年的1.98,GDP的增长对碳排放依赖逐渐降低;但排放总量继续增加,减排任务依然严峻;(2)碳排放变异系数过高并呈现波动上升的趋势,汉江流域城市之间碳排放量差异较大,经济发展不平衡;(3)积极引导经济发展转型,走低碳绿色发展之路,是实现汉江流域经济-社会-环境友好发展的必然选择。

碳排放;汉江流域;变异系数;地级市

0 引言

近年来,低碳减排、绿色可持续发展,已经成为全球共识。对碳排放的研究也受到了国内外民众、政府和学者的高度关注,研究成果丰富。学者对中国及各省区碳排放进行核算、预测、空间差异分析[1-7]。也有部分学者对区域碳排放量主要进行三个方面的研究:一是以单个省级行政区为尺度进行研究,宋佩珊[8]和赵敏[9]分别对内蒙古和上海的碳排放量做了估算;二是以自然地理分区为尺度,胡剑锋等[10-12]研究了长江三角洲地区的碳排放特征,对长江三角洲碳排放和经济增长、能源消耗作了关联分析,得出了碳排放与能源消耗存在双向的因果关系,并以实证分析探讨区域发展目标。杨勇[13]分行业、分省区、分时段对长江流域各省市碳排放量及减排进行研究;三是以传统上划分的中国七大区域为尺度进行研究,黄蕊[14]对中部六省各省的能源碳排放量进行特征分析,并预测了各省碳排放高峰出现的时间,朱翔[15]对中部低碳经济发展潜力进行研究并提出相应的建议。Geng[16]对我国七大区域碳排放量进行了分析。以上研究虽然是以区域进行研究但仍然局限于以省级为最小单位。对以二级流域、地级市、县级市为单位的碳排放量研究仍然不足。

研究以汉江流域为案例区,对近10年来汉江流域地级市(省辖市、自治州)碳排放统计数据年变化特征进行分析,找出各地区碳排放的差异性特征,提出可行性的区域减排建议。

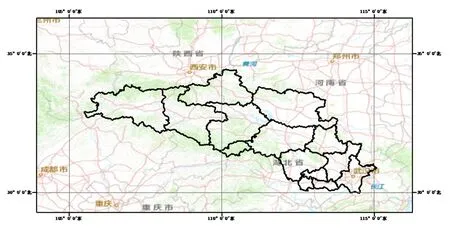

1 汉江流域区域位置概述

汉江是长江最大的支流,发源于陕西省秦岭南麓,干流流经陕西湖北两省,在武汉市汇入长江,全长1577km,汉江流域位于北纬30°8′~34°11′,东经106°12′~114°14′,位于我国南北过渡地带,亚热带季风气候显著。流域森林覆盖率高;磷、钛、钒、银等矿产资源丰富。南襄盆地、汉中盆地是我国中部重要的农业产区。流域沿岸城市面积19104km2。汉江流域沿岸城市陕西省的汉中市、安康市、商洛市,河南省的南阳市,湖北省内的十堰市、神农架林区、襄阳市、荆门市、孝感市、天门市、潜江市、仙桃市、武汉市等三省14个地级市(林区、省辖市)。流域人口5400万(2014年)。汉江流域位于我国中部地区,横跨中西,承接南北,既是我国经济发展的重要纽带,又是南水北调中线工程的源头,具有重要战略地位。

图1 汉江流域区域位置Fig.1 Area location of the Han River Basin

2 数据来源以及方法

2.1 数据来源

本文以汉江流域地区3省14个地级市为研究对象,参考IPCC《国家温室气体排放清单指南》,将各构成要素均折算成标准煤,对该地区2005—2014年的CO2碳排放量进行核算,并分析其空间的差异,各地单位GDP能耗、地区生产总值、人口数量来自于《陕西统计年鉴》、《湖北统计年鉴》、《河南统计年鉴》。

2.2 方法

1. CO2排放计算:依据鄂豫陕三省2005—2014年统计年鉴提供的各个地级市(林区、省辖市)的单位GDP能耗量、能源消耗量,进行计算,公式如下

C=E×G×K

(1)

式中C为碳排放总量,单位为吨碳(tC);E为万元单位GDP能耗,单位为(tC/万元);G为地区内生产总值(GDP),单位为(亿元);K为标准煤折CO2排放系数[17]

2. 碳排放量的变异系数:表示地理数据的相对变化(波动)程度,公式如下

(2)

3. 能源消耗强度:能源消耗强度ψ是地区能源消耗量与地区生产总值之比,单位为(tC/104元)公式如下:

(3)

4. 人均碳排放量:人均碳排放量τ是地区碳排放量与地区人口之比,单位为(tC/人),公式如下:

(4)

式中P为汉江流域城市的总人口。

3 结果分析

3.1 GDP和碳排放之间的关系

2005—2014年汉江流域的GDP增加了4.13倍(图2),CO2排放量增加了2.15倍,说明随着经济的快速发展,碳排放量也在快速增加,但经济增长的幅度高于碳排放的增长幅度,说明汉江流域经济增长方式转变取得重大进展,绿色增长已成为政府和民众的追求,再加上中央对地方的考核已不唯GDP论英雄,南水北调工程要向受水区提供优质水资源,在多种因素的影响下,汉江流域碳排放总量增长幅度逐年下降。

图2 2005—2014年汉江流域碳排放总量和GDPFig2 Total carbon emissions and GDP in area of the Han River Basin during 2005—2014

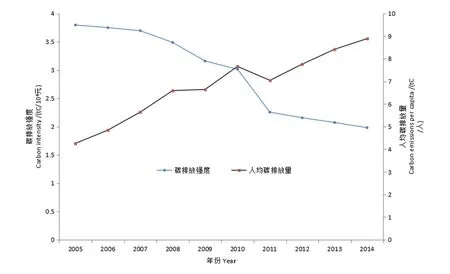

3.2 碳排放强度变化

2005—2014年人均碳排放量呈大幅度增长趋势(图3),其中在2008—2009年和2010—2011年呈下降趋势主要是由于“十一五”的完成,“十二五”的开始,国家和省更加重视经济质量,制定了降低能耗的严格措施和政策。

2011—2014年又呈现增长趋势,主要是由于地区GDP快速的增长,而人口数量变化不大所致;碳排放强度曲线显示了汉江流域地区的碳排放强度由2005年的3.7969tC/104元下降到2014年的1.9809tC/104元,约下降了1.92倍。这表明汉江流域积极执行国家发展绿色经济战略,调整产业结构,转变经济发展道路,走低碳经济发展之路取得明显效果。

图3 2005—2014年汉江流域碳排放强度和人均碳排放量Fig3. carbon intensity and per capita carbon emissions in area of the Han River Basin during 2005-2014

图4 汉江流域碳排放变化Fig.4 Changes of emissions of the Han River Basin

3.3 时空分析

2005—2014年汉江流域的碳排放时间、空间格局发生了很大的变化(图4):

1.从时间来看:10年来区域碳排放量整体上呈现上升趋势,其中2005年到2008期间各城市碳排放量增长速度较快,2008年到2011年,增长速度减慢, 2011年到2014年,碳排放量明显增加。

2.从空间上看: 武汉,襄阳,南阳三市工业基础好,碳排放量基数大,增长速度快,一直位于地区碳排放量的前三位,与其他城市发展差距过大。其中武汉作为华中区域中心城市,碳排放量稳居流域碳排放量榜首地位;豫西南区域中心城市南阳市2005-2010年碳排放量增长很快,在2011年出现大幅度的下降,2011之后年出现小幅度的回升; 作为湖北省域副中心城市的襄阳市在2010年之前,和南阳市碳排放量不相上下,2011年之后襄阳碳排放量快速增长,成为仅次于武汉的第二大碳排放城市。

十堰、荆门、孝感、汉中四市CO2碳排基数较弱,保持着较为匀速的发展,其中荆门和十堰相对于孝感CO2波动较大。

随州、仙桃、天门、潜江、安康、商洛等六市碳排放基数偏低,经济发展较为平稳,碳排放一直保持着较为匀速的增长。

神农架林区碳排放量总量少,排在14个地级市的最后,几乎不增长,主要是因为神农架为自然保护区,以旅游业为主。

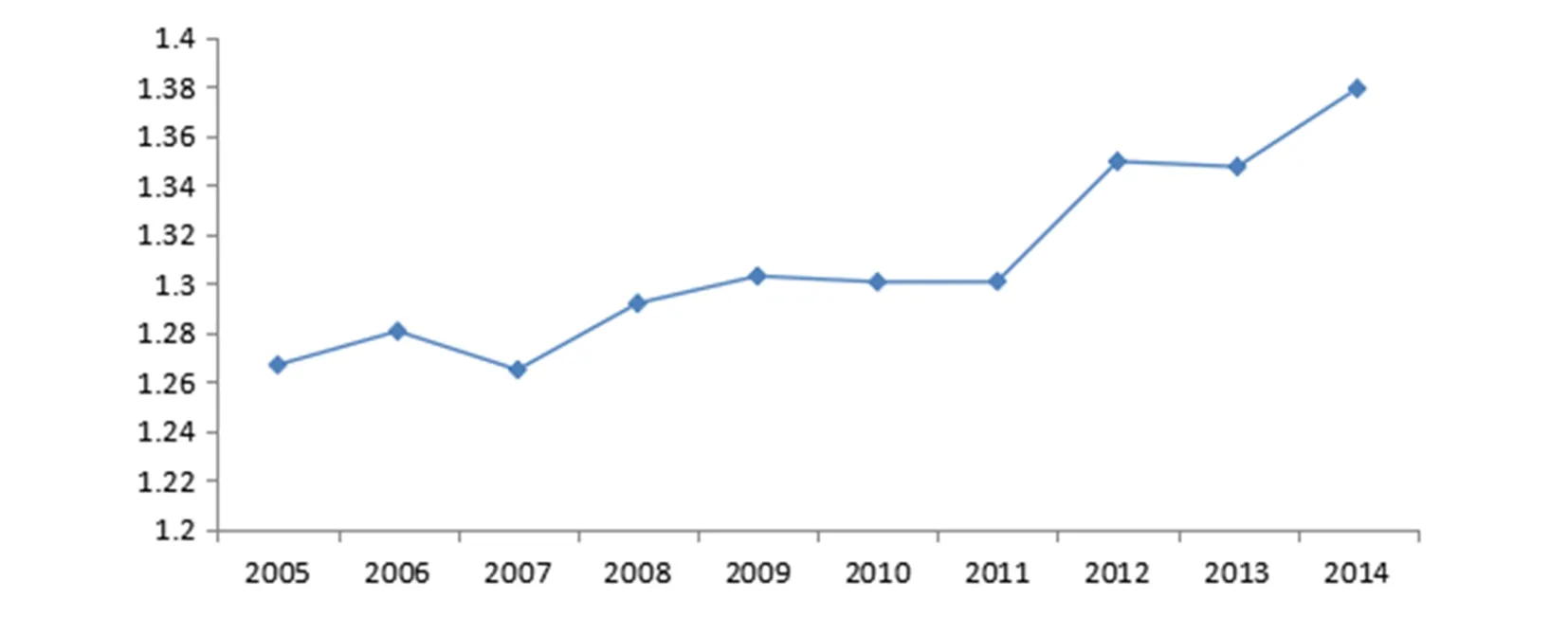

图5 2005-2014年汉江流域碳排放总量的变异系数Fig.5 Variation coefficient of total amount of carbon emission in the Han River Basin during 2005—2014

3.4 变异系数分析

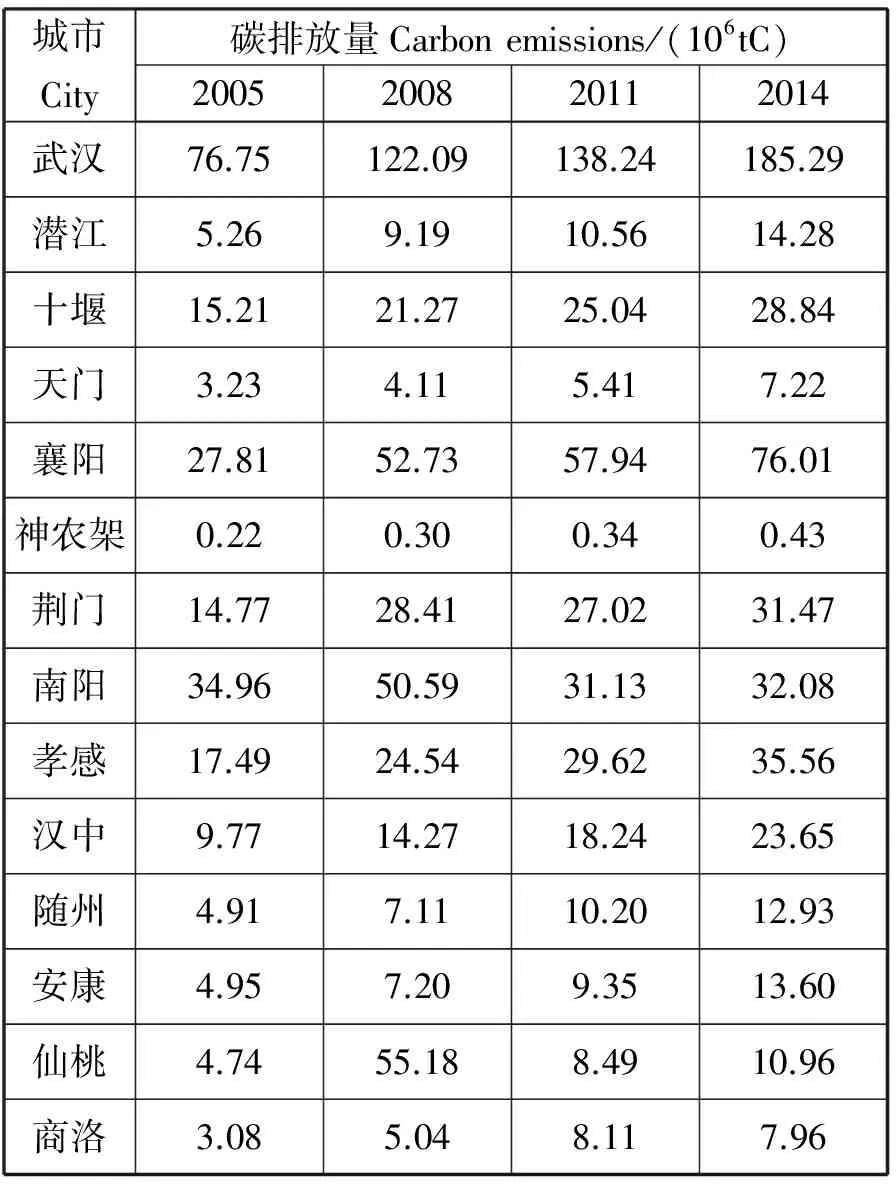

从图5,表1可知:

1.变异系数反映了数据的离散程度,数值越高,离散程度越大。图5变异系数较高(大于1),也就是说汉江流域沿岸各城市之间碳排放总量差异比较大。

2.在2005—2014年期间,碳排放量变异系数出现了两个明显的下降趋势,第一个是在2006—2007年,第二个在2012—2013年。

3.变异系数总体上呈现波动上升的趋势。说明了汉江流域各城市碳排放总量的差异在不断的拉大,间接反映了汉江流域区域资源、经济社会等资源差异较大,地区之间的经济发展的不均衡。

表1 14个城市碳排放量

4 结论与讨论

1.汉江流域碳排放量不断增加,碳排放强度呈逐年下降趋势。说明了流域经济结构在不断的调整优化,

2.变异系数过大,并呈现波动上升,说明汉江流域各城市之间经济发展差距较大,加快建设以襄阳为中心的汉江流域经济生态环境协调机构,同时配合湖北省的“两圈两带”,加强跨区域合作,协调区域经济生态良好的发展。充分发挥汉江流域大学联盟的作用。

3.在经济形势下滑,对环境质量越来越严格的情况下,各地区要发挥主观能动性,挖掘地区优势,找好自我定位,因地制宜,走出具有地域特色的新路子。其中:

随州、荆门两市在协同襄阳、十堰构建汽车零部件走廊的同时,积极挖掘自身优势,共促鄂西生态文化旅游圈的蓬勃发展。

神农架林区,继续以其独特的林区身份为流域生态建设做出贡献,在不破坏生态的前提下适当发展林木加工业、旅游业。

襄阳市作为湖北省域副中心城市,鄂西生态文化旅游圈的中心城市。襄阳在探索中不断调整城市定位,将为大力推动襄阳市的产业结构调整,转变经济发展方式,为建设绿色襄阳,宜居襄阳,汉江流域中心城市,推动汉江流域的生态化,可持续化做出重要的贡献。

武汉、天门、仙桃、潜江、孝感等属于武汉城市圈,其中武汉市作为中部特大城市,当之无愧的成为了汉江流域城市领头羊,并以强大的辐射能力带动周边地区的快速发展。不仅经济要发展,节能减排也要领头,为推动汉江流域下游的生态经济可持续,做出贡献。

陕南的汉中、安康、商洛相对与汉江流域其他城市经济基础薄弱,地理位置相对较差,旅游资源较为丰富,发展旅游业取长补短弥补第二产业的不足。

十堰、南阳是南水北调中线工程主要水源地,既要保护好水源地生态环境,又要保持经济增长,需要两市找准发展定位,协调环境与经济二者关系,实现经济与生态一体化发展。

另外,武汉市作为中部特大城市,对各项指标影响较大。但是武汉对天门、仙桃、潜江、孝感汉江流域城市发展作了很大贡献,故应该考虑在内。

[1]Auffhammer M, Carson R T. Forecasting the Path of China’S CO2Emissions: Offsetting Kyoto-and then some[R]. University of California, Berkeley. 2006.

[2]Chen W, Wu Z, He J, et al. Carbon Emission Control Strategies for China: A Comparative Study with Partial and General Equilibrium Versions of the China MARKAL Model[J]. Energy,2007, 32(1): 59-72.

[3]孙建卫,赵荣钦,黄贤金,等. 1995—2005 年中国碳排放核算及其因素分解研究[J]. 自然资源学报, 2010, 25(8): 1284-1295.

[4]朱永彬,王铮,庞丽,等. 基于经济模拟的中国能源消费与碳排放高峰预测[J]. 地理学报, 2009, 64(8): 935-944.

[5]渠慎宁,郭朝先. 基于 Stirpat 模型的中国碳排放峰值预测研究 [J]. 中国人口·资源与环境, 2010, 20(12): 10-15.

[6]刘占成,王安建,于汶加,等. 中国区域碳排放研究[J]. 地球学报, 2015(05): 110-115.

[7]王卉彤,王妙平. 中国 30 省区碳排放时空格局及其影响因素的灰色关联分析[J]. 中国人口资源与环境, 2011, 21(7): 140-145.

[8]宋佩珊,计军平,马晓明. 广东省能源消费碳排放增长的结构分解分析[J]. 资源科学, 2012, 34(3).

[9]赵敏,张卫国,俞立中. 上海市能源消费碳排放分析[J]. 环境科学研究, 2009, 22(8): 984-989.

[10]胡剑锋,马诗慧. 区域低碳经济发展目标及实施方案——以长三角地区为例[J]. 财经研究, 2012(3): 82-93.

[11]蔡博峰,王金南. 长江三角洲地区城市二氧化碳排放特征研究[J]. 中国人口资源与环境, 2015, 25(10): 45-52.

[12]谢守红,牛水霞. 长江三角洲碳排放和经济增长, 能源消耗的关联分析[J]. 工业技术经济, 2013(12): 86-92.

[13]杨勇,包菊芬. 长江流域碳排放量的测算及减排研究[J]. 湖北理工学院学报(人文社会科学版), 2015, 32(4): 39-44.

[14]黄蕊,王铮,刘慧雅,等. 中国中部六省的碳排放趋势研究 [J]. 经济地理, 2012, 32(7): 12-17.

[15]朱翔,范翘,赵先超. 中部地区低碳经济发展潜力比较研究[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2014, 14(3): 128-136.

[16]Geng Y, Tian M, Zhu Q, et al. Quantification of Provincial-Level Carbon Emissions From Energy Consumption in China[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2011, 15(8): 3658-3668.

[17]张金萍,秦耀辰,张丽君,等. 黄河下游沿岸地市CO2排放的时空分异[J]. 地理研究, 2012, 31(12): 2229-2239.

[责任编辑:江雪]

Research on the Carbon Emissions in the Han River Basin

WANG Xiao,SUN Xiao-zhou ,ZHOU Jia-min

(Geography Department, Hubei University of Arts and Science,Xiangyang 441053, China)

The Han River Basin is one of the most active areas in China's economic development,The study of carbon emission provides a scientific reference and practical guidance for the economic transformation and upgrading of the river basin. The carbon emission in the Han River Basin was calculated and analyzed by using the method of IPCC " Guidelines for National Greenhouse Gas Invento-ries" The results showed that: (1) carbon intensity in 2005 is from 3.8 down to 1.98 in 2014, GDP growth gradually reduce dependence on carbon emissions; but emissions continue to increase, reduction task is still grim; (2) Carbon Variation coefficient is too high and fluctuated upward trend in carbon emissions between in Han River basin city quite different, uneven economic development. (3) Actively guide the transformation of economic development, low carbon green development is to achieve in Han River basin, economy - society - environment-friendly development is the inevitable choice.

Carbon emission;Hanjiang River Basin;Coefficient of variation;Prefecture level city

2016-05-22

湖北省科技创新团队计划项目(T201314)

王萧(1996-),男,湖北老河口人,主要从事区域地理研究;孙小舟(1978-),男,博士,副教授,主要从事资源开发与区域发展研究。

F119.9

A

1671-5330(2016)05-0109-6