扶正化瘀法治疗子宫腺肌病的临床探讨

2016-02-20刘佳俐李东胜吕玲

刘佳俐++李东胜++吕玲

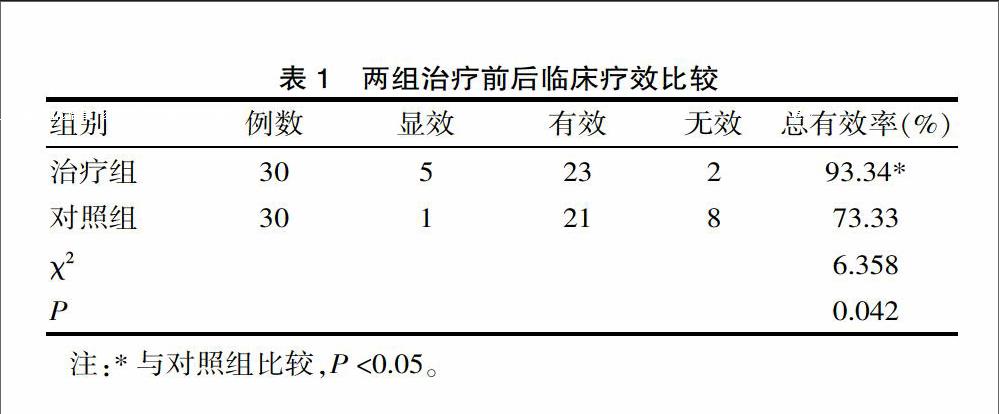

[摘要] 目的 探讨扶正化瘀法治疗子宫腺肌病的临床疗效。 方法 分析该院妇科门诊2014年1—12月就诊的子宫腺肌病患者60例临床资料,随机分为2组,治疗组30例和对照组30例。治疗组围绕月经周期予以扶正化瘀法中药汤药口服治疗,对照组予以散结镇痛胶囊口服治疗。观察两组治疗前后的临床疗效总有效率、中医症状积分及痛经积分的变化等情况。结果 治疗后临床疗效总有效率治疗组93.34%,对照组的73.33%,两组比较,差异有统计学意义(χ2=6.358,P<0.05),治疗组疗效优于对照组。治疗组和对照组均可明显降低患者的中医症状积分、痛经积分(P<0.01),但两组间治疗后差值比较,差异无统计学意义(P>0.05)。 结论 扶正化瘀法治疗子宫腺肌病总体临床疗效确切,能明显缓解痛经症状,改善月经失调,解除患者痛苦,提高生活质量,值得推广。

[关键词] 子宫腺肌病;中医药治疗;临床观察

[中图分类号] R4 [文献标识码] A [文章编号] 1674-0742(2015)12(b)-0014-04

子宫腺肌病[1]是由于子宫内膜腺体和间质侵入子宫肌层中的一种妇科常见疾病,主要发生于30~50岁的妇女,发生率为8.8%~31%不等[2],其临床主要表现为经量增多、经期延长及逐渐加剧的进行性痛经,据报道近年来该病的发病率逐渐升高并呈年轻化的趋势[3],严重影响患者的工作和生活质量。该研究围绕月经周期采用扶正化瘀法辨证治疗子宫腺肌病,对2014年1—12月期间在浙江中医药大学附属第二医院就诊的60例门诊患者的资料整理分析,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该研究随机选择的60例子宫腺肌病患者来源于2014年1—12月期间在浙江中医药大学附属第二医院就诊的门诊患者,按照就诊顺序随机分为两组。治疗组30例,年龄29~49岁,平均年龄(39.77±5.59)岁。对照组30例,年龄28~47岁,平均年龄(38.57±6.78)岁。根据痛经积分分级标准,治疗组11人为轻度痛经,12人为中度痛经,7人为重度痛经。对照组12人为轻度痛经,12人为中度痛经,6人为重度痛经。根据中医症候积分分级标准,其病情程度,治疗组轻度19人,中度9人,重度2人。对照组轻度18人,中度10人,重度2人。两组病例年龄、病情程度、痛经程度经齐同性检验,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

中西医诊断标准、痛经的程度分级参照1993年中华人民共和国卫生部颁发的《中药新药临床研究指导原则》[4]中“中药新药治疗痛经的临床研究指导原则”及“中药新药治疗盆腔子宫內膜异位症的临床研究指导原则”以及1990年中国中西医结合学会妇产科专业委员会第三届学术会议修订的“子宫内膜异位症中西医结合诊疗标准”[5]、谢幸主编的《妇产科学》[1]制定。

1.2.1 中医症候积分分级标准 9~12分为轻度,13~15分为中度,15分以上为重度。①经前或经行腹痛程度:腹痛难忍,或四肢厥冷,或冷汗淋漓3分;腹痛明显,坐卧不宁2分;下腹隐痛,面色恍白1分;无腹痛0分。②经前或经行腹痛持续时间:疼痛时间≥2 d3分; 疼痛时间≥1 d 2分;<1 d 1分;无腹痛0分。③痛有定处:有2分;无0分。④月经不调:有2分;无0分。⑤经色紫黯或有血块:有2分;无0分。⑥乳房胀痛:有1分;无0分。⑦胸胁胀满不舒:有1分;无0分。⑧胸脘痞闷或时欲泛恶:有1分;无0分。⑨带下量多:有1分;无0分。⑩面色无华:有1分;无0分。 神疲乏力:有1分;无0分。 舌质暗或有瘀点或瘀斑,舌苔白,舌体胖或边有齿痕:记(+),1分。 脉弦涩或弦滑细:记(+),1分。

1.2.2 痛经积分分级标准 5~7分为轻度,8~12分为中度,13~15分为重度。①经期及其前后小腹疼痛计5分(基础分)。②腹痛难忍计1分。③腹痛明显计0.5分。④坐卧不宁计1分。⑤休克计2分。⑥面色恍白计0.5分。⑦冷汗淋漓计1分。⑧四肢厥冷计1分。⑨需卧床休息计1分。⑩影响工作学习计1分。 用一般止痛措施不缓解计1分。 用一般止痛措施疼痛暂缓计0.5分。 伴腰部酸痛计0.5分。 伴恶心呕吐计0.5分。 伴肛门坠胀计1分。 疼痛在1 d之内计0.5分。 疼痛每增加1 d加0.5分。

1.3 排除标准

①凡不符合纳入病例标准者。②原发性痛经。③有严重心脑血管、肝、肾和造血系统等内科原发性疾病。④合并有子宫肌瘤,盆腔感染,或恶性肿瘤者。⑤合并神经、精神疾病者。⑥同时接受其他治疗。⑦未按规定治疗,无法判断疗效或资料不全等影响疗效或安全性判断者。

1.4 治疗方法

子宫腺肌病临床辨证多为肾阳不足、寒凝血瘀。

治疗组以扶正化瘀法的温养肾气、活血化瘀为治则。方药如下:生黄芪、鹿角片、杜仲、赤芍、白芍、血竭粉、炮山甲、半枝莲、猫爪草、大蓟、小蓟、焦山楂、米仁、浙贝、皂角刺、炙甘草等。随证加减:经前一周及经期手足不温、腹痛甚者酌加失笑散、肉桂、小茴香温经止痛;痛经剧烈者酌加元胡、炙乳香、没药活血散瘀止痛;月经量多、有血块者重用黄芪,酌加炒丹皮、乌贼骨、茜草、藕节等化瘀止血。小腹胀痛者酌加片姜黄、川楝子行气止痛;阳气不足,腰酸乏力,肢冷畏寒者酌加紫石英、葫芦巴温肾益气助阳;痰瘀互阻明显者酌加苏木、石见穿等活血化瘀、散结消肿;B超提示子宫增大明显者,或合并腺肌瘤者,酌加三棱、莪术破血,行气,消积止痛。中药汤剂每日1剂,水煎两次,取汁200 ml,早晚分服。连服3个月经周期为1疗程。

对照组于月经来潮第一天开始口服散结镇痛胶囊(江苏康缘药业股份有限公司生产,批号Z20030127,0.4克/粒),4粒/次,3次/d,连服3个月经周期为1疗程。

1.5 观察指标

1.5.1 中医症状积分的变化 观察患者治疗前后的月经情况(期、量、色、质),痛经程度的改变,伴随症状及舌象、脉象的情况。并行妇科检查,观察子宫大小、位置、质地、活动度等。对治疗前后的总体症状和体征进行评分。

1.5.2 痛经积分的变化 观察患者治疗前后的痛经程度变化,采用痛经积分分级标准进行评分。

1.5.3 疗效判定标准 疗效指数(N)=[(疗前积分-疗后积分)÷疗前积分]×100%。显效:治疗后患者症状、体征明显减轻,子宫缩小,70% ≤ N < 90%。有效:治疗后患者症状、体征有所减轻,子宫略缩小,30% ≤ N < 70%。无效:治疗后患者主要症状、体征基本无变化或加重,子宫大小基本无变化,N <30%[3-4]。

1.6 统计方法

所有数据均采用SPSS 19.0软件进行统计学处理,计量资料用均数±标准差(x±s)表示,并采用 t 检验,计数资料采用百分比(%)表示,采用χ2检验,以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组总体临床疗效判定

治疗组疗临床效总有效率明显高于对照组,差异有统计学意义(χ2=6.358,P<0.05)。

2.2 两组治疗前后中医症候积分的比较

治疗组、对照组与本组治疗前比较,差异有统计学意义(P<0.01),但两组治疗后中医症候积分比较,差异无统计学意义(t=0.668,P=0.417>0.05)。

2.3 两组治疗前后痛经积分的比较

治疗组、对照组与本组治疗前比较,差异有统计学意义(P<0.01),但两组治疗后痛经积分比较,差异无统计学意义(t=1.020,P=0.317>0.05)。

2.4 不良反应情况

两组患者在治疗期间未见不良反应。

3 讨论

古代文献中无“子宫腺肌病”病名记载,但根据其临床表现,可归属在“痛经”、“癥瘕”、“月经不调”等疾病的范畴。《妇人大全良方》云:“妇人腹中瘀血者,由月经否涩不通,或产后余秽未尽,因而乘风取凉,为风冷所乘,瘀久不消则变成积聚癥瘕也。”根据子宫腺肌病中医证候的分布研究[6-7],并结合临床经验及观察[8-11],笔者认为血瘀与该病关系密切,瘀血阻滞是发病的基本病机。先天禀赋不足或劳逸失度,命门火衰则温煦鼓动无力,血液运行不畅;虚寒内生,凝滞血液,可形成瘀血。“气为血之帅,血为气之母”,瘀血阻滞影响气血的运行,血赖气行,津赖气布,故血瘀则气滞水停,津聚湿阻[12]。且多数患者表现为神疲乏力、腹部冷痛、得温痛减、手足不温等阳虚症状。故该病临床辨证上多为肾阳不足、寒凝血瘀的本虚标实之证,治则以温养肾气、活血化瘀为主。

散结镇痛胶囊的主要成分为龙血竭、三七、浙贝母、薏苡仁,动物试验结果提示其具有一定的镇痛、抗炎和解痉作用,临床研究显示能有效缓子宫腺肌病解痛经等临床症状[13]。该研究中围绕月经周期采用扶正化瘀法辨证治疗子宫腺肌病,和对照组(散结镇痛胶囊组)比较均可明显降低患者的中医症状积分、痛经积分(P<0.01),两组间治疗后差值比较,差异无统计学意义(P>0.05),但治疗组临床疗效总有效率93.34%,优于对照组73.33%,差异有统计学意义(P<0.05),说明两组治疗子宫腺肌病疗效确切,治疗组临床疗效优于对照组。该研究中扶正以温补肾阳为要。方中黄芪味甘,性微温,健脾补中,能补五脏诸虚。鹿角片、杜仲,温补肾阳,强筋骨,配以血竭活血散瘀,定痛止血,赤芍、山楂、大蓟、小蓟凉血止血,活血散瘀止痛,猫爪草、半枝莲、浙贝母散结消肿,软坚化痰,炮山甲其性走窜,凡血凝血聚为病,皆能开之,薏苡仁、皂角刺消肿排脓,白芍、甘草缓急止痛。诸药合用,标本兼顾,攻补兼施,扶正与化瘀并举,谨守病机,使气调血和,月经得调,经痛得缓,癥疾渐消。同时针对月经周期中不同时期的气血消长,冲任虚实变化,强调治疗分经期和平时。经行寒凝血瘀,盆腔充血明显,小腹疼痛剧烈,治疗应温经化瘀,活血止痛为主。经后血海空虚渐复,治疗应注重调养冲任,同时兼顾化瘀;经前冲任胞宫气血偏实,气血聚集加重癥瘕宿疾,治疗应温通并用,助阳消癥。

愈来愈多的研究表明免疫因素在子宫腺肌病发病机制中起重要作用, 包括体液免疫、细胞免疫和细胞因子网络紊乱等[14]。现代研究表明,补益类中药大多具有适应原样作用,能多途径作用于机体的神经-免疫-内分泌轴,对人体抗御应激具有良好作用[15]。黄芪可增强人体免疫的功能,降低血黏度,增加机体的缺氧能力[16],鹿角具有性激素样作用,并能抗炎、镇痛、抗氧化、增强免疫等[17],活血化瘀类中药可通过改善血液流变、抑制血管生成等抑制病灶[18]。因此扶正化瘀法中各类药物可能对子宫腺肌病的发生发展途径的多个因素发挥阻断或干预作用, 多环节、多靶点作用于机体,达到治疗目的。

综上所述,扶正化瘀法治疗子宫腺肌病总体临床疗效确切,能明显缓解痛经症状,改善月经失调,解除患者痛苦,提高生活质量,值得推广。

[参考文献]

[1] 谢幸,苟文丽.妇产科学[M].北京:人民卫生出版社,2013:274 -275.

[2] Kim MD, Won JW, Lee DY, et al. Uterine artery embolization for adenomyosis without fibroids[J].Clin Radiol,2004, 59(6):520-526.

[3] Tomassetti C, Meuleman C, Timmerman D, et al. Adenomyosis and subfertility: evidence of association and causation[J].Semin Reprod Med,2013,31(2):101-108.

[4] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,1993:241-243.

[5] 中国中西医结合学会妇产科专业委员会.子宫内膜异位症及妊娠高血压综合症及女性不孕症的中西医结合诊疗标[J].中西医结合杂志,1991,11(6):376-379.

[6] 叶青,侯晓,张福霞,等.子宫腺肌病发病相关因素及中医证候探讨[J].中国中医基础医学杂志,2012,18(2):138-141.

[7] 蔡晓纯,黄仰青,李柯彦.子宫内膜异位症与子宫腺肌病中医证候分布规律的对比研究[J].中医临床研究,2014,6(16):113-115.

[8] 蓝美萍. 益肾化瘀方加减周期治疗子宫腺肌病痛经临床分析[J].中医临床研究,2015,7(8):9-10.

[9] 张慧霄,闫平.少腹逐瘀汤加味治疗子宫腺肌病1例[J].陕西中医,2014,35(6):752.

[10] 赵瑞荣,庞保珍,庞清洋,等.子宫腺肌病辨治心得.中国中医药信息杂志,2014,21(9):113-115.

[11] 耿晓萌,刘静君.子宫腺肌病的中医辨证治疗[J].江西中医药,2015(1):13-14.

[12] 徐新亚.扶正化瘀法治疗子宫腺肌病初探[J].云南中医中药杂志,2008,29(3):11-12.

[13] 宋楠,王艳艳,冷金花.散结镇痛胶囊对子宫内膜异位症及子腺肌病痛经治疗效果观察[J].中国实用妇科与产科杂志,2010,26(3):222-223.

[14] 桂涛,蒋勇军,黄美华,等.子宫腺肌病免疫发病因素的研究新进展[J].实用医学杂志,2014,30(22):3675-3677.

[15] 刘勇,肖伟,肖培根,等.适应原与中药补益药[J].中国现代中药,2015,17(1):1-5.

[16] 林化冰,张延明.黄芪的药理分析及临床用法探讨[J].中医临床研究,2015,7(9):22-24.

[17] 牛晓晖,孙佳明,张艳萍,等.中国鹿科动物源药材药理作用十年研究进展(一)[J].吉林中医药,2012,32(6):611-612.

[18] 付先芸,魏绍斌.活血化瘀类中药抑制子宫腺肌病血管生成的多靶点作用研究[J].中医临床研究,2013,5(6):81-82.

(收稿日期:2015-09-11)