中药涂搽配合穴位点按治疗缺血性脑卒中偏侧感觉障碍的疗效观察

2016-02-14周嘉澄肖根发吴婵娇冯小芹曾科学

周嘉澄 肖根发 吴婵娇 冯小芹 曾科学

(广东省第二中医院广州 510000)

中药涂搽配合穴位点按治疗缺血性脑卒中偏侧感觉障碍的疗效观察

周嘉澄 肖根发 吴婵娇 冯小芹 曾科学#

(广东省第二中医院广州 510000)

目的:观察中药涂搽配合穴位点按治疗缺血性脑卒中偏侧感觉障碍的临床疗效。方法:将48例缺血性脑卒中偏侧感觉障碍患者随机分为对照组和治疗组,每组24例,两组均予一般西药常规治疗和康复训练,治疗组在此基础上加中药涂搽配合穴位点按治疗,治疗4周。治疗前、后,两组分别进行感觉功能评测及日常生活活动能力评定,分别采用Fugl-meyer评测法及改良Barthel指数评定。结果:治疗后,两组Fugl-meyer感觉评分及改良Barthel指数评分均明显高于治疗前,P<0.01,且治疗组的评分明显高于对照组,P<0.05。结论:中药涂搽配合穴位点按治疗能明显改善缺血性脑卒中偏侧感觉障碍,并提高患者的日常生活活动能力。

缺血性卒中偏侧感觉障碍;中药涂搽;穴位点按;临床疗效观察

随着社会的发展,老龄化社会已经到来,脑卒中的发病率逐年上升。在我国,每年有近200万新发脑卒中患者,缺血性脑血管病已位于我国人口致残和致死原因的首位[1]。脑卒中可分为缺血性脑卒中和出血性脑卒中,前者更为多见,约占脑卒中总数的75%~90%。脑卒中具有高发病率和高致残率的特点,约有75%的脑卒中患者有不同程度的感觉障碍,偏侧感觉障碍是其最为常见的临床表现[2]。感觉功能是运动功能的前提,对整个躯体的协调平衡以及运动功能有明显的影响,感觉障碍还会引起烫伤、跌倒等不良事件。所以,感觉功能的恢复有利于运动功能的恢复以及日常生活自理能力的提高,能减少各种并发症及不良事件的发生。目前,现代医学治疗感觉障碍以康复训练为主,包括冷热交替、轻微疼痛刺激及实物触摸训练等方法,并取得了一定的疗效。本研究我们采用中药涂搽配合穴位点按治疗缺血性脑卒中偏侧感觉障碍,取得了满意的疗效。现报告如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2015年9月~2016年4月广东省第二中医院白云院区脑病科及神经康复科住院的缺血性脑卒中恢复期患者48例,按患者就诊顺序随机分为治疗组和对照组,每组24例。其中治疗组男11例,女13例;年龄46~77岁,平均年龄63.5岁;梗死程度:小梗死(≤4 cm3)12例,中梗死(4~10 cm3)8例,大梗死(≥10 cm3)4例。对照组男12例,女12例;年龄49~80岁,平均年龄64.3岁;梗死程度:小梗死(≤4 cm3)13例,中梗死(4~10 cm3)6例,大梗死(≥10 cm3)5例。两组患者的性别、年龄、脑损伤程度相比较,差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。所有患者根据其临床症状、体征、头颅CT或者MR确诊均为脑梗死。

1.2 诊断及纳入标准中医诊断标准参考第六版《中医诊断学》及《中医内科学》(上海科学技术出版社),应符合“中风”的诊断标准,中医证型包括气虚血瘀、痰瘀阻络和瘀血阻络型。西医诊断标准参照1995年中华医学会第四届全国脑血管病学术会议修订的诊断标准[3],应符合脑梗死的诊断标准。纳入标准:符合上述诊断标准,中医诊断为中风,证型为气虚血瘀、痰瘀阻络或瘀血阻络型;西医诊断为脑梗死,存在偏侧感觉障碍症状,病程≤半年,年龄在40~80岁之间。

1.3 排除标准对涂搽中药成分过敏者;脑出血、脑肿瘤等其他脑部病变患者;意识不清或者认知功能下降,无法配合检查和治疗者;合并有糖尿病周围神经病变等原有肢体感觉障碍的患者;合并严重内科疾病的患者;合并皮炎、湿疹等皮肤病或者对酒精过敏的患者;凝血功能障碍患者。

1.4 治疗方法对照组采用常规治疗方法;治疗组采用常规治疗方法+中药涂搽配合穴位点按,两组均4周为1个疗程。

1.4.1 常规治疗方法一般西药常规治疗:二级预防治疗包括口服拜阿司匹林及立普妥,阿司匹林不耐受者改为氢氯吡格雷。同时给予吡拉西坦片营养脑细胞治疗。康复训练:包括浅感觉、深感觉、复合感觉障碍训练以及日常活动训练。

1.4.2 中药涂搽配合穴位点按中药涂搽:中药浸泡药酒:药酒组方:路路通20 g,透骨草20 g,伸筋草20 g,鸡血藤20 g,红花10 g,赤芍20 g,桑枝20 g,当归20 g,姜黄20 g,桂枝20 g,牛膝20 g,川芎20 g,地龙15 g,水蛭5 g,土鳖虫15 g。诸药用浓度为75%的酒精1 000 ml浸泡1个月。取适量放置于消毒弯盘中,用大棉签沾药酒反复涂搽患者偏瘫感觉障碍肢体,并配合偏瘫侧穴位点按,30 min/次,1次/d。穴位点按:上肢主要穴位:肩髃、曲池、手三里、外关、合谷;下肢主要穴位:环跳、阳陵泉、足三里、解溪、太溪、三阴交。药酒涂搽后,在上述穴位以及循手阳明大肠经、足阳明胃经的经脉循行路径上,用点、按、压等不同手法进行穴位按摩,30min/次,1次/d。

1.5 疗效评定标准采用Fugl-meyer感觉功能评测法及改良Barthel指数进行评定。Fugl-meyer感觉功能评测包括轻触觉及本体感觉,最大感觉积分24分。日常生活活动能力评分用改良Barthel指数评定:得分越高,独立性越强,依赖性越小,最大评分100分。

1.6 统计学方法所有数据应用SPSS13.0统计学软件处理,计数资料采用χ2检验,计量资料以()表示,采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组Fugl-Meyer感觉评分比较治疗前,两组的Fugl-Meyer感觉评分无明显差异,P>0.05;治疗前、后,两组组内比较,P<0.01,提示两组均有明显的治疗效果;治疗后,治疗组与对照组比较,P<0.05,提示治疗组的治疗效果优于对照组。见表1。

表1 两组Fugl-Meyer感觉评分比较(分,)

表1 两组Fugl-Meyer感觉评分比较(分,)

注:与治疗前比较,*P<0.01;与对照组治疗后比较,#P<0.05。

组别n治疗前治疗后对照组治疗组24 24 9.23±3.31 9.47±3.44 17.15±3.36*21.02±3.49*#

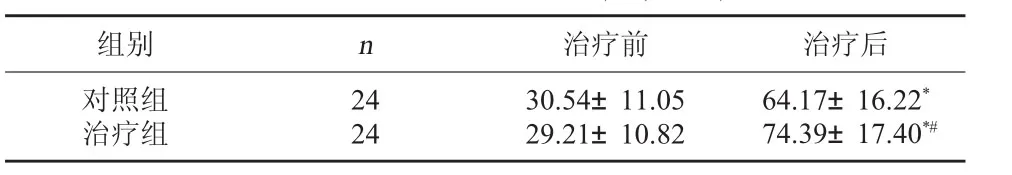

2.2 两组Barthel评分比较治疗前,两组的MBI感觉评分无明显差异,P>0.05;治疗前、后两组组内比较,P<0.01,提示两组均有明显的治疗效果;治疗后,治疗组与对照组比较,P<0.05,提示治疗组的治疗效果优于对照组。见表2。

表2 两组Barthel评分比较(分,)

表2 两组Barthel评分比较(分,)

注:与治疗前比较,*P<0.01;与对照组治疗后比较,#P<0.05。

组别n治疗前治疗后对照组治疗组24 24 30.54±11.05 29.21±10.82 64.17±16.22*74.39±17.40*#

3 讨论

缺血性脑卒中出现偏侧感觉障碍是常见的临床表现。偏侧感觉障碍属中医学中的“中风、风痱、皮肤不仁”等范畴。《中风历节篇》曰:“邪在于络,肌肤不仁”,此为中风之最轻者,邪中络脉,经脉之气痹阻,营气不能运行于肌表,故见肌肤麻痹不仁。《金匮要略·中风历节病脉证并治》曰:“续命汤:治中风痱,身体不能自收持,口不能言,冒昧不知痛处,或拘急不得转侧”;《诸病源候论·风不仁候》:“其状搔之皮肤如隔衣是也,诊其寸口脉缓,则皮肤不仁”,治宜益气养血,祛风通络等法,由以上论述可见,中医学对脑卒中偏侧感觉障碍有较深刻地认识。目前,大多中医学者认为肌肤不仁主要与瘀血阻塞经络相关。瘀血阻塞经络,经络血运不畅,肌肤筋骨失于濡养,则出现肌肤不仁等症状。

本研究主要采用中药药酒涂搽配合穴位点按治疗,取得了满意的临床疗效。药酒主要成分为路路通、伸筋草、鸡血藤、地龙等药物,具有活血通络,走窜通瘀的功效,以酒为载体,可刺激皮肤经络。阳明经为多气多血之经,阳明经气血通畅,正气得以扶助,使机体功能得以恢复。本研究的治疗方案中,穴位点按主要取阳明经穴位,兼取其他三阳经穴位,上肢主要穴位:肩髃、曲池、手三里、外关、合谷;下肢主要穴位:环跳、阳陵泉、足三里、解溪、太溪、三阴交。穴位点按顺序主要循手阳明大肠经、足阳明胃经的经脉循行路径上,用手指施行点、按、压、拍等不同手法。穴位点按可以“按其经络腧穴,以通郁闭之气,摩其壅聚气血,以散瘀结之肿”,从而使经络通畅,气血流通,肌肤筋骨得以濡养而恢复感觉功能。另外通过点、按关节周围的穴位、经络,可使关节活动度增加,关节粘连得到松解。再者,通过穴位点按以及循经按压能缓解肌肉痉挛,改善偏瘫侧肢体肌张力,可明显改善患侧的运动功能和日常生活能力。

临床结果表明,中药涂搽配合穴位点按治疗缺血性脑卒中偏侧感觉障碍,疗效明显优于西药对照组,可明显提高患者的感觉功能及日常生活自理能力。另外,本研究也观察到通过穴位点按能起一定的全身治疗作用;穴位点按能调和气血,调整阴阳,部分患者睡眠得到改善,食欲增加,体力增强。中医传统治疗方法强调整体观,扶正祛邪,而局部治疗作用与全身治疗作用相结合,可提高人体的整体状况。总而言之,中药涂搽配合穴位点按治疗缺血性脑卒中偏侧感觉障碍疗效明显,值得进一步推广应用。

[1]中华医学会神经病学分会脑血管病学组缺血性脑卒中二级预防指南撰写组.中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南2010[J].中华神经科杂志,2010,43(2):154-160

[2]丁琴.脑卒中后的感觉障碍的康复训练[J].中国冶金工业医学杂志, 2015,32(1):114-115

[3]中华神经科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志, 1996,29(6):379-381

R743.3

B

10.13638/j.issn.1671-4040.2016.12.008

2016-11-11)

#通讯作者:曾科学,E-mail:zengkexue@163.com