全国少数民族传统体育运动会竞赛项目演变及发展趋势

2016-02-13广西民族师范学院体育与健康教育系广西崇左532200

(广西民族师范学院 体育与健康教育系,广西 崇左 532200)

全国少数民族传统体育运动会竞赛项目演变及发展趋势

(广西民族师范学院 体育与健康教育系,广西 崇左 532200)

全国少数民族体育运动会从1953年的第一届开始至如今2015年的第十届,其竞赛项目由传统的少数民族5个项目发展到现在的17个项目,举办地也从新疆、宁夏、广西、内蒙古、西藏等5个民族自治区转到北京、广州、贵州等非民族自治区举办;除了传统项目、举办地区等的变化外,其竞赛规则也由之前的裁判目测及凭感觉打分变为全国民委评分细则的颁布出台,这些都充分说明全国少数民族传统体育运动会正逐步走向成熟和完善之中。在体育赛事盛况空前的今天,民运会如何根据自身的特点,避开奥林匹克体育运动会竞技“更高、更强、更快”的人类局限挑战,反之以“团结、竞赛、娱乐”为宗旨的竞赛项目展示于世人,创造一种别具一格的制胜理念。以保护传统文化、促进民族团结和倡导人类文明的竞赛项目作为发展理念成为当今又一种独特魅力的体育赛事。

竞赛项目;陀螺;竞技性;民族风;表演项目

民族传统体育运动会自1953年11月8日在天津市举行了全国民族形式体育表演和竞赛大会(于1984年正式更名为第一届全国少数民族传统体育运动会)后,至今已经举办了10届。2005年广州举办的第八届全国少数民族传统体育运会第一次列入法定体育赛事,即《国务院实施(中华人民共和国民族区域自治法)若干规定》[1],全国民族运动会正式成为了法定的体育赛事。

竞技体育是以竞技运动为手段来促进人的身、心和精神的协调发展的一种体育活动[2]。如何发掘整理出我国民族体育互动中竞技意味强、竞赛规则较为完善的项目,并对之进行改造、提升,使之成为现代竞技运动与现代奥运会的正式比赛项目,为仿现代奥运会和现代国际竞技体育项目做出贡献,同时淡化商业化市场和奥林匹克模式化是全国少数民族运动会未来发展趋势等方面的一个重要的研究课题。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象:第一至第十届的全国少数民族传统体育运动会的竞赛项目内容和相关规则的演变。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法:系统地收集了1958—2015年的《全国少数民族传统体育运动会的秩序册》、国家民委和国家体育总局出台的《竞赛规则》等相关资料和文献信息。

同时研读了《体育史》、《运动训练》、《民族传统体育》等书籍,以及有关全国民族运动会的学术论文和期刊数据,从整体上把握了全国少数民族运动竞赛项目的发展脉络。

1.2.2 数理统计法:对十届全国少数民族传统体育运动会的参赛办法、竞赛规则、秩序册和成绩册等相关材料的数理统计,梳理项目的比赛情况,探寻竞赛项目和竞赛规则的演变对其项目发展的影响,以及其自身项目拓展和训练等方面问题。

1.2.3 逻辑分析法:对相关统计数据进行总结归纳、综合分析后,找出全国少数民族传统体育运动会的竞赛项目的发展现状,研究其不足和缺陷以及今后该如何补救以及如何进一步完善的问题。

2 历届全国少数民族传统体育运动会竞赛的开展情况

除了1953年第一届全国少数民族传统体育运动会上分有竞赛项目、表演项目和特邀项目3大类项目外,之后的历届运动会上均由竞赛项目和表演项目两大类构成。以下从举办地、参赛人数、赛事宗旨、参赛办法、项目区域性等几个方面对历届全国少数民族传统体育运动会的竞赛项目开展情况进行分析。

2.1 举办地:从天津、呼和浩特、乌鲁木齐、南宁、昆明、北京/拉萨、银川、广州、贵州到鄂尔多斯,先后历经了11个城市,主要的举办地集中在民族聚居区域,走遍了全国的5个自治区。不过,1999年第六届在北京举办,2007年第八届在广州举办,这两届全国民族运动会属于是在非少数民族自治区的区域举办,而北京、广州又是汉族人口聚集密度最高的城市之一。由于全国少数民族传统体育运动会不仅是属于少数民族的,更是属于全中国56个民族的体育赛事,因此在汉族聚居密度高且非少数民族自治区的区域外城市举办,更能有效的推广民族传统体育项目,让更多的人参与到这一运动的项目中来。

2.2 参赛人数:在第一届上,只有395名运动员参赛,随后开始逐年上升,到了1986年乌鲁木齐第三届时参赛运动员已达1097名,之后呈现倍数上升,发展到现在的2015年,参赛运动员已高达6240名。每届赛事,不仅运动员呈急速上升趋势,而且工作人员、裁判人员、记者等人数也是逐年递增。参赛人数的递增趋势,说明了国家和国人对全国少数民族体育运动会越来越受重视,而国人生活水平的快速提高,又让国人热衷于在余暇时间寻找非竞技类体育项目来锻炼身体。

2.3 办赛宗旨:“平等、团结、拼搏、奋进”是历届全国少数民族传统体育运动会的宗旨。其主要是体现民族的平等地位,展示少数民族传统体育特色和运动水平,弘扬民族文化,促进民族大团结的办赛理念[3]。赛会不以盈利为目的。在众多的体育赛事中,不以盈利为目的的赛事还是相当罕见的,奥运会、世界杯等大型赛事的举办会带来地方经济的迅猛发展,因此世界各国都充分展示实力以便取得举办权力。

2.4 参赛办法及奖励:以省、自治区、直辖市,中国人民解放军,新疆生产建设兵团为单位组成代表团[4],要求55个少数民族要有代表参加,并且确保每个代表团有本地区独有少数民族的代表,通过这一参赛办法,确保每个少数民族的平等参与权;另外,在2015年第十届的这届运动会上,首次在竞赛项目的集体项目中允许一定比例的汉族运动员参赛,体现了民族传统体育项目的推广和普及性。在第九届的奖励办法改革上淡化金牌、淡化锦标,重在参与、重在交流、重在展示、重在传承的原则[5],体现了国家民委、国家体育总局对全国少数民族运动会的赛事导向。

2.5 项目的地域:竞赛项目体现了55个少数民族所在区域的地域特征,如“独竹漂”是稻作民族在生产劳动过程中发展而来的一个体育项目;“马术”是中国众多少数民族喜爱的一项民族传统体育项目,在内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、云南、贵州、四川等游牧民族地区尤为盛行;而“陀螺”项目是汗族民间最早的娱乐工具之一,是该民族青少年们十分喜爱的玩具,如今已风靡全世界。竞技性是体现竞赛项目的核心,没有竞技性或是竞技性不强,那么竞赛项目就不易提高和普及。此外,也不能只局限于地域和民族性,否则竞赛项目的竞技性就难于提高。

3 竞赛项目的演变

竞赛项目一般是经过表演项目后,扩大了认可,方能踏上竞赛项目的征程,例如:民族健身操,在第九届成为表演项目后,受到了社会的认可和人们的追捧,于是在第十届时便荣登了竞赛项目的榜单。从第一届的48个表演项目,到2003年第七届的458个表演项目,表演项目增长迅猛,但在2009年之后,表演项目逐渐下降,而竞赛项目开始逐渐增多。表演项目虽然众多,但是它们入围竞赛项目的却是极少数,有些表演项目在第一届民运会上开始出现,但直到第十届运动会的召开,还是未能成功入围,这说明竞赛项目的入选是相当苛刻和难度系数极大。从下表中,就能发现民运会对竞赛项目的发展理念。

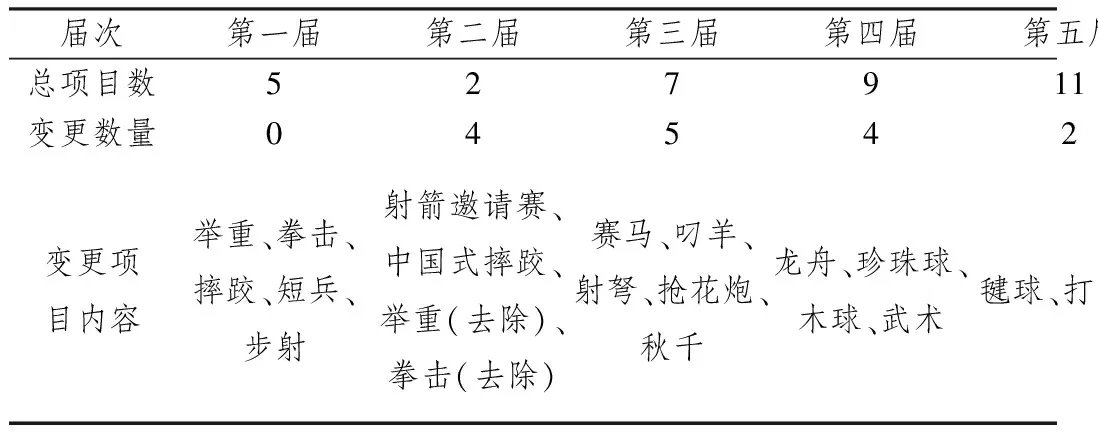

表1 十届竞赛项目变化表

3.1 竞赛项目变更情况分析:竞赛项目在第一届上,除了摔跤项目能保存下来外,其他项目都被取代,从上表中,可以发现一些规律,1)竞赛项目的入选,首先考虑到开展的难易程度,锻炼价值,其次才是竞赛训练工作,最后才是竞技比赛的需要。2)项目数量逐年上升,每届运动会上都增加一至两个项目,除了第二届运会上,将“举重”、“拳击”和“短兵”项目去除外,其余的项目均保留下来。3)项目的入选更加注重和倾向于较易开展、参与性强的等因素考虑,如:“珍珠球”、“毽球”、“高脚竞速”、“板鞋竞速”和“民族健身操”等项目。地方性较强的项目,即受环境、气候影响较大的项目较难入选,如“蒙古的赛骆驼”、“塔吉克族的叼羊”、“土族的轮子秋”等,虽然早已在第二届上成功入围表演项目了,并且受到观众的追捧,但由于受上述这几个方面因素的影响,所以迟迟未能上位到竞赛项目。四、可运用丈量、计时、计分、记环、计数等裁判法进行评分即分出胜负的项目是首选,如马术的赛马、射箭就是采用计时和记环的裁判规则评定名次的竞赛项目;“壮族高空舞狮”、“民间闹八音”、“沙袋”、“叠罗汉”等表演项目因较难评分,至今也是未能列入到竞赛项目的名单内。

3.2 竞赛规则的演变分析:通过对细则的颁布变化对比分析,包括增减、对接等因素方面进行分析发现竞赛项目的发展规律。

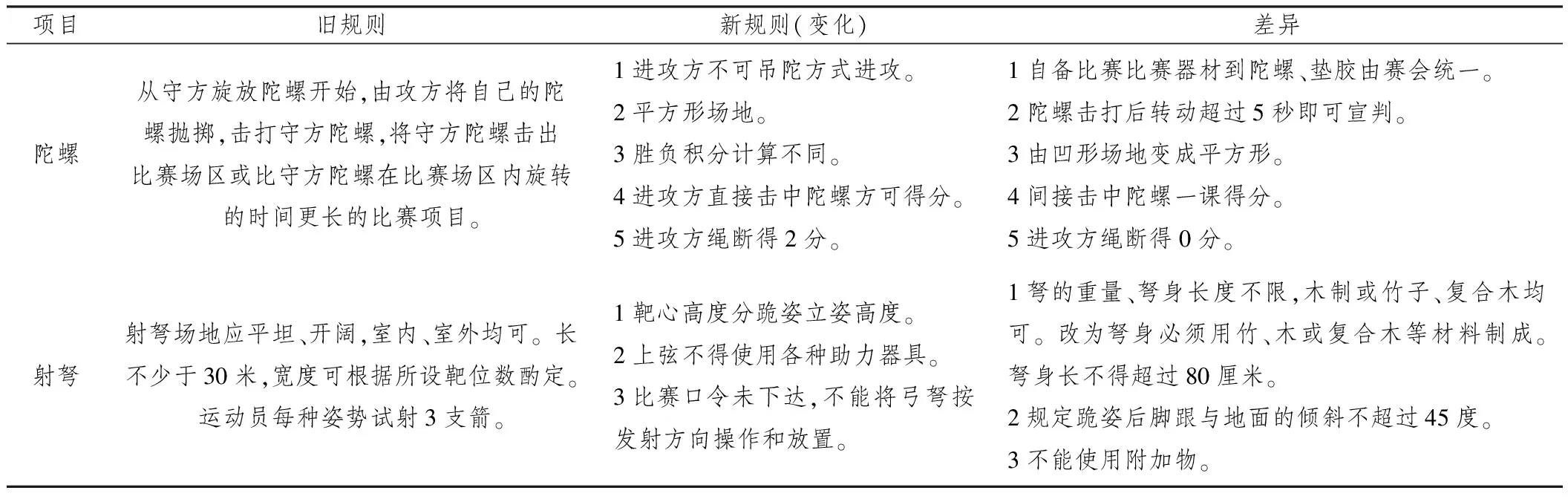

表2 竞赛规则前后对比表

注:摘自《中国少数民族传统体育运动项目竞赛规则》的部分竞赛规则。

在民运会的竞技项目中,一些竞赛项目仅有竞赛办法,竞赛规则没有出台,甚至是对竞赛规则的解读出现相互矛盾的现象,这对于竞赛项目的开展及发展都极为不利。而有些项目则是根据项目自身的发展趋势,逐渐细化或者更改一些规则,如“打陀螺”自1999年全国第五届少数民族运动会上被纳入竞赛项目后,国家民委、国家体育总局才在1995年颁布的《陀螺竞赛规则》基础上于2002年和2010年进行了两次的修改和审定,使竞赛规则更加细化,对抗性更强,提高了项目的观赏性。通过上表,可以发现有几个方面需要改进:1)比赛器材应由自备变为由赛会统一提供。这可减少运动员对器材的依赖性,避免比赛器材的参差不齐,提高了公平竞赛性和项目的观赏性。2)规则的制定要利于比赛的观赏性,如陀螺的2002年竞赛规则要求,守方的锥立起转就不能判罚,到2010年时新规则规定超过5秒即可进行判罚,大大地缩短了比赛时间,利于比赛的衔接性和精彩性,吸引了观众的目光。3)向竞技性方向偏重,体育的初衷是强身健体,竞技项目的导向是竞技能力的展示,如民族标准弩(简称标准弩)项目,新规则将全弩重量不得超过3.5公斤,利于运动员的控制和把握,提高准确性,竞技性就更强了。

3.3 竞赛项目的区域性 有些项目的地域区域性较强,生活坏境造就了运动员的天生优势,如“马术”比赛中的速度赛马、走马、跑马射击、跑马射箭和跑马拾哈达这五个项目中,比较利于草原地区的民族运动员,“龙舟”、“独竹漂”等项目又利于江南水乡一带的少数民族运动员,这些生活地域环境的优势,使得此类竞赛项目的比赛运动员多集中在一个省市或区域,每年的冠军争夺者主要来自相同区域的几个运动员,成为了少数几个人的竞争,这样的项目,作为竞赛项目而言,缺少的是普及性,由于项目的开展决定了竞赛的白热化,也就是竞争的激烈程度,因此国家应在竞赛项目缺乏生活地域环境优势的地区建设相应的训练场地,提高普及性,进而提高竞赛项目的竞技性。如起源于广西壮族的“板鞋竞速”项目,此项目曾是该自治区很强的一个竞技项目,但在2011年第九届运动会上就被广东队和湖北队击败,这充分说明了竞赛项目一旦普及后,项目的起源地域就逐渐被取代或者优势就会进一步缩小,这样一来,竞赛项目的竞技性也就跟着水涨船高了。

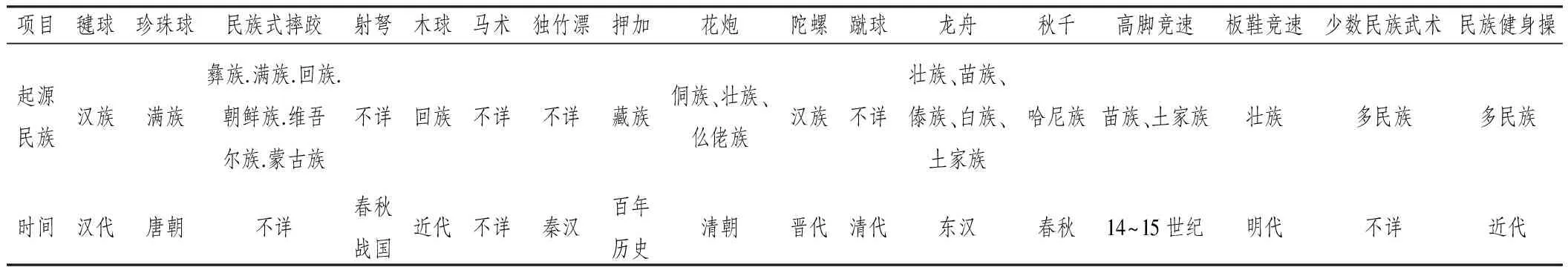

表2 17个项目来源民族

我国有55个少数民族,从上表的分析图上观察,除了马术、独竹漂和射弩这3个项目起源民族不详之外,能入围全国少数民族传统体育运动会的项目主要来自于苗族、壮族、土家族、维吾尔族、回族、朝鲜族和哈尼族等15个少数民族,而高山族,布朗族、阿昌族、门巴族、保安族等少数民族传统体育项目还是较为鲜见的,这些少数民族中有些民族的人口数在全国少数民族人口中所占的比重还相当大。根据2010年全国人口普查官方公布的数据,布依族人口数是2,870,034人,黎族人口数为1,463,064人,仡佬族人口数为550,746人,这些少数民族人口数量不少,但未见有代表性项目出现在全国少数民族传统体育运动会上,因此,国家和官方应适当介入,助其挖掘出具有竞赛项目的体育项目来,以更好地体现出民运动的办赛宗旨和比赛精神。在入围的项目中,有些项目历史久远,如春秋战国的“射弩”、秦汉的“独竹漂”、东汉的“龙舟”和晋代的“陀螺”,有些较为近代,如“民族健身操”和“木球”,在项目选择上,采用古代和近代相结合,不失历史性又符合时代的潮流,与时俱进的赛事愿景。

3.4 民运会竞赛项目与其他体育赛事竞赛项目的差异性

全国少数民族传统体育运动项目与其他体育赛事的竞赛项目的区别主要是来源不同,民运会的项目基本上都来自少数民族地区,深深烙上该地区的生产生活的场景及写照,民族特点突出,充分体现该民族的传统文化内涵和精华。如“独竹漂”、“秋千”、“射弩”、“陀螺”和“押加”等项目,是由少数民族地区不同的人们在生产劳动过程中,与自然界抗衡作斗争形成和发展而来的体育项目,而其他体育赛事的竞赛项目,不一定是源自生产劳动和生活方式的产物,如“篮球”、“艺术体操”、“花样滑冰”、“高尔夫球”、“跳水”等体育竞赛项目,起源并不来自生产劳动,而是由人们健身美体和休闲娱乐方式的需求方面等所产生的。

4 全国少数民族传统体育运会竞赛项目的未来走向

全国少数民族传统体育运会采取“竞赛项目”和“表演项目”一同并行的发展策略,很好地体现其比赛宗旨及精神,一路走到今天,取得了不错的成就,但还有亟待完善之处。

4.1 注重伦理与道德,注重实际与稳定,注重理性与人文素养,强调以人为中心与民族关系的密切与和谐,强调人的和谐性,以个人服从于社会为本位。既借鉴了广义的奥林匹克文化精神“奥林匹克运动在实践过程中所创造的物质与精神财富的总和”[5],又克隆了奥林匹克的象征性,但又避免了奥林匹克文化单一性,过分强调比赛的结果,而且忽视比赛的过程,导致了竞技比赛的“物化”、“职业化”和“商业化”等。民运会的表演项目就很好地体现了这一点。不过,在当今的世界,任何体育赛事如果不走商业化的道路,仅仅单靠政府的扶持和支持,其发展壮大和普及都会受到极大的限制,很难推广开来,因此民运会的竞赛项目应引入奥运会等体育赛事的商业化方式,走商业化的道路,这样其才能发展壮大,从而脱离了一直是小众的、不入流的体育赛事。

4.2 无论各民族如何进行交流、融合,其文化会始终保持自身原有的“胚胎”的个性和特点,而不会轻易发生质变[6]。竞技运动的发展一旦走向绝对化,极端化,就是对体育文化继承发展和创新的否认。政府提供公共产品,如公共体育设施,完善体育市场经济体制,政府资金投入和行政干预。体育生活化,民族体育根植于劳动人民在生产活动中。体育竞技化不意味着淡化民族性或缺失本土文化性,而是发扬光大,让整个社会和世界认知和认可本民族精神的过程。体育的产生有两个心理倾向:1)征服欲,即对外部世界进行能动认识、改造和利用,而取得一定相对满足的心理要求;2)崇仰心理,即因无知或出于某种意愿而产生的对某一对象的盲目敬畏和崇拜的心理态度。人类体质的完善,心理的发展和人类社会的形成是体育产生的基本条件,它的源头是劳动[7]。因此,民运会虽然淡化了运动的竞技性,但是不应走向对化,极端化,因为没有竞技性或是竞技性不强的运动项目,其往往因缺少观赏性而难以推广和普及,因此民运会的竞赛项目应注重其竞技性,通过提高其竞技性来提高其观赏性,以提高民运会的声望和影响力。

4.3 突出特色,同时体现时代的特点,是民族文化、民族精神的一种演绎。对竞赛项目进行整体性和单一性的结合规划。全国民族运动会经历阶段:活化石-原汁型--进化型--较成熟期-完善期。纵向研究,横向研究相结合。项目的推广,经过地方性的体育运动赛事,群众参与性强,民族特点突出的项目才能成为竞赛项目,否则与表演项目的区别不大。有了众多竞技性强的项目作支撑,民运会自然而然地也就发展壮大起来,才有可能成为大型的、有影响力的体育盛会。

4.4 民族的传统文化必须保持,为保护和传承的体育文化可相应设立一些项目,竞赛规则的制定根据项目的特点制定,确保项目的开展和群众的参与性。在55个民族里帅选出的188个表演项目中,发掘有竞技特点和体育特征浓郁的项目入围竞赛项目名单,是今后体委司、国家体育总局的工作重点。

4.5 竞赛项目的区域性强,普及性广,以利于推广。竞技比赛是一个团体与团体之间的较量,人与人的抗衡,缺少竞技性,就不能成为竞技项目,但是,如果竞技项目区域化或者垄断化,将不利于项目的开展,如乒乓球将逐渐淡出奥运会的历史舞台,中国的武术无法进入奥运会的项目,就是因为推广性和普及性存在难度以及过度垄断化有关。区域性强的项目,如马术项目比赛中的民族赛马、走马、跑马射击、跑马射箭、跑马拾哈达等项目,基本都是蒙古草原地区的选手在比赛,其他地方的代表团无法参赛,这样的项目可以考虑去除,或者将其放在表演项目中。

5 结语

5.1 单有民族性,缺少竞技性,就失去了体育赛事的根本属性。如中国的武术,表演性质强而没能入选奥运会,日本柔道、韩国跆拳道入选奥运会就是其具有明显的竞技性特征[8]。竞赛项目一定着重体现体育运动的竞技性,表演项目力争展现休闲娱乐性的特点,方能使得全国少数民族传统体育运动会在各大赛事频繁举办的当今,以独特的魅力立于不败之地,从而真正实现其开展和举办的初衷。

5.2 资金的筹备、赛前的培训、比赛的组织、比赛规则的确定、赛事的规模等等还需要不断改进与完善。而竞技的体育化可带来职业化和商业化,使科学训练水平得以不断提升。民运会这些年取得的成就与目前的不足,在现在的基础上该如何完善,使之成为未来的世界知名的体育赛事,成为民运会下一步面临的课题。民族体育区域性强的项目,如蒙古草原上的赛马、姑娘追、叼羊、赛骆驼等,项目的替代物难以找到,如果替代物找得不如意,也将失去民族的特点或者本源的文化底蕴。对于保留民族性,文化性强等基本因素且娱乐性大、普及性广的项目要予以保留。体育赛事在注重休闲娱乐性和健身性的同时也应兼顾盈利性,否则单纯依靠政府资金的投入,没有其他经济的来源,则既缺少市场经济的竞争性,赛事举办及后续训练和推广等都会面临难题。

5.3 民运会强调以团结、和谐、发展为宗旨,而不是强化竞技性,由于竞技性不突显,参与的人数就会减少,而缺少了大众化,其娱乐性就会减弱。缺少娱乐性的体育赛事,民众的关注性和参与性会不断减少,就将有可能会被淘汰的危险,这样的体育赛事如同鸡肋,处于食之无味弃之可惜的尴尬境地,全国少数民族运动会的举办初衷也就会被扭曲。

5.4 项目须增加必要的健身作用和娱乐性,如缺少这两方面的因素,学校体育资源的开发和利用确实难以落到实处。随着中国经济的发展,人们的生活水平逐渐提高,观赏体育赛事和参加体育活动已成为越来越多人的日常生活之需要,如美国的NBA、西班牙的斗牛、奥地利的滑雪等等,吸引大批的游客和本土市民观看比赛或者参与体育锻炼。如果民族传统体育即满足健身需要同时又满足了娱乐的需求,竞赛项目的普及和推广势必指日可待。

5.5 根据第六次全国人口普查的官方统计结果显示,汉族人口为1,225,932,641人,占人口总数的91.51%;各少数民族人口为113,792,211人,占人口总数的8.49%[9]。在汉族人口比重之大的这一客观条件下,就应放宽汉族运动员参赛的资格,以利于项目的普及和开展,并且汉族的体育项目如“毽球”也列入了民运会的竞赛项目。因此,在未来的发展趋势上,无论是在传统体育项目的来源方面,或是在参赛的运动员上,都应该从更多元化,更人性化的考虑和角度出发,这样民运会才能真正立足于全国,并最终能走上世界。

[1]赵芳.民族体育的盛会 和谐盛世的欢歌——记第八届全国少数民族传统体育运动会[J].今日民族,2007:7-9.

[2]杨文轩,杨霆主编.体育概论[M].北京:高等教育出版社,2005:11.

[3]中华人民共和国第七届少数民族传统体育运动会组织委员会.第七届全国少数民族传统体育运动会总规程[S],2003:2.

[4]中华人民共和国第二届少数民族传统体育运动会组织委员会.第二届全国少数民族传统体育运动会总规程[S],1982:3.

[5]民文宣.第九届全国民族运动会奖励办法将进行改革[N].中国民族报,2011-4-8.

[6]《体育史》教材编写组.体育史[M].北京:高等教育出版社,1996:12.

[7]全国体育院校教材委员会.运动训练学[M].北京:人民体育出版社,2000:9-11.

[8]闫艺.西北少数民族传统体育的特征与发展趋势研究[J].辽宁体育科技,2011,33(8):97.

[9]中华人民共和国国家统计局.2010年第六次全国人口普查数据公报(第1号)[EB/OL].中国网,2011-4-28.

[10]广西壮族自治区少数民族传统体育运动会竞赛项目规则及裁判法[S].2006:2-108.

[11]国家民委,国家体育总局.射弩竞赛规则[S].2002.

[12]国家民委,国家体育总局.陀螺竞赛规则[S].2002.

[13]文化宣传司.中国少数民族传统体育运动项目竞赛规则(2010年修订)[S].2011.

Evolution and development trend of the competitive events of National Minority Traditional Sports Meet

PENG Cheng-cai, HUANG Zhao-wei, WEI Guang-hui

(DepartmentofPhysicalEducationandHealthEducation,GuangxiNormalUniversityforNationalities,Chongzuo532200,Guangxi,China)

From the first session of the National Minority Sports Meeting in 1953 to the tenth session of the present in 2015, the competitive events have been developed from the traditional five ethnic groups to the present 17 events, and also from Xinjiang and Ningxia, Guangxi, Inner Mongolia, Tibet and other five nationalities autonomous regions to Beijing, Guangzhou, Guizhou and other non-ethnic autonomous regions. In addition to the traditional events and the regional changes, the promulgation of the detailed rules is by the National Civil Affairs Commission instead of the previous rules by the referee's visual score, which fully shows that the national minority traditional sports are gradually becoming mature and perfect. In today's unprecedented sporting event, how will the National Games, according to its characteristics, avoid the challenge of "higher, stronger, faster" human limitations of the Olympic Games, and present the "unity, competition and entertainment" events to the world, to create a unique concept of winning. The events to protect the traditional culture, promote national unity and human civilization as a development concept have become today's unique charm of the sporting event.

National Minority Traditional Sports Meet;evolution; competitive event; national style

2015-09-11

2016年度广西民族师范学院科研项目(编号:2016YB001)。

彭程彩(1979-),女,硕士,讲师,研究方向体育舞蹈。

文献标识码:A 文章编号:1009-9840(2016)06-0091-06