基于可扩展层级架构的异构系统信息交换

2016-01-27董志华朱元昌邸彦强孟宪国

董志华, 朱元昌, 邸彦强, 孟宪国

(1. 军械工程学院电子与光学工程系, 河北 石家庄 050003;

2. 中国人民解放军63863部队, 吉林 白城 137001)

基于可扩展层级架构的异构系统信息交换

董志华1,2, 朱元昌1, 邸彦强1, 孟宪国1

(1. 军械工程学院电子与光学工程系, 河北 石家庄 050003;

2. 中国人民解放军63863部队, 吉林 白城 137001)

摘要:联合试验要求构建大规模分布式实时仿真环境。仿真体系结构主要解决模型的互操作、组合和重用,在通信性能和扩展性方面存在不足,难以满足实时性需求。本文提出了一种基于数据分发服务的仿真系统互联架构,利用其优势可以建立高实时性、易扩展的仿真系统。将仿真系统、仿真系统交互信息映射成为数据分发服务(data distribution service, DDS)实体,建立实体间的公布/订阅关系,可实现仿真系统间的信息交换。以数据为中心的公布订阅机制规定“只有属于同一数据空间的公布者和订阅者之间才能建立公布/订阅关系,该机制限制了架构的扩展性。利用Domain桥将两个数据空间相联,通过主题映射实现不同数据空间的信息交互,以提高仿真架构的性能和扩展性。最后,通过两个原型试验发现了映射模型与系统性能的关系,证实了Domain桥的功能和性能。

关键词:体系结构; 数据分发服务; 对象模型

0引言

建模与仿真(modelling and simulation, M&S)是武器系统试验的倍增器。自20世纪80年代,相继出现适用领域不同的分布式体系结构,如分布交互仿真(distributed interactive simulation, DIS)、高层体系结构(high level architecture, HLA)、试验与训练使能体系结构(test and training enabling architecture, TENA)等,分别解决了领域内M&S问题。随着军事需求改变,M&S支持从单节点模拟器、到成组训练再到成系统训练。联合作战给武器系统试验提出了联合试验新需求,要求为被试武器系统提供近似实战的联合试验环境,M&S是构建联合试验环境的有效方法。联合试验环境要求实装系统、仿真系统、靶场设施以地理位置更加分散的方式互联,实现高吞吐量、低延迟的信息交互。面临新需求,现有仿真体系结构存在诸多问题:如系统之系统情况下,不同网络间、仿真体系结构不同实现间以及不同数据源间的互操作问题;数据通信的实时性问题;仿真实体的快速发现问题等,都是构建联合试验环境必须解决的问题。

为满足武器系统试验领域新需求,近几年国内外开始考虑将数据分发服务(data distribution service, DDS)用于构建仿真环境,以弥补仿真体系结构在互操作、实时性等方面的不足[1-2]。文献[3-4]从概念视角对HLA、TENA与DDS进行对比,认为三者间存在相似概念和信息分发方式,为它们集成奠定了基础。HLA的目标是模型互操作和仿真资源重用,在构建实时仿真系统方面存在很多不足。文献[5]利用DDS在数据通信、扩展性等多方面的优势,将HLA与DDS集成,提高了仿真系统的通信性能。基于HLA与DDS的相似性,西班牙NADS公司将它们的APIs统一起来,研发出基于公布/订阅范型(Paradigm)的网络中间件NCWare和SimWare。NADS受美军于2007年提出的真实、虚拟、构造的体系结构路线图(live, virtual, constructive architecture roadmap, LVCAR)启发[6],提出了一种构建LVC仿真环境的新思想[5],即利用运作体系结构构建一种层与层间解耦、模块化的层级式仿真架构(layered simulation architecture, LSA),以弥补仿真体系结构的不足。在NADS建议下,仿真互操作标准组织成立了LSA研究小组,专门致力于将DDS与仿真领域相结合的研究,是统一各研究成果的开放平台[7]。文献[8]提出一种基于DDS的仿真架构,利用运作体系结构作为各仿真系统的通信底层,并基于此体系结构将现有异构系统互联,满足异构系统间数据交互需求。近几年,国内部分高校、研究所开展了DDS服务在工业、军事等领域的应用研究[9-11],并基于应用实例设计了DDS与HLA间的互联网关[12-13],为DDS与仿真体系结构间的互操作奠定了基础。

目前,DDS主要作为异构系统间信息交互的通信支持,实现了语法层互操作。仿真领域内异构系统语义互操作是系统集成的目标,本体被认为是实现仿真领域语义互操作的主要途径。LVCAR中体系结构无关数据交换模型(architecture neutral data exchange model, ANDEM)工程的目标是解决多体系结构间语义互操作问题。ANDEM定义了元模型层和语义链接层,以实现异构对象模型间的语法、语义互操作。2013年,仿真互操作标准组织正式成立ANDEM研究组,任务包含ANDEM研究和ANDEM在LSA中的应用。目前,ANDEM仍处于研究阶段中,尚未真正解决LVC仿真环境中的语义互操作问题,且ANDEM在LSA中的功能和作用尚在探索中[14]。现有关于DDS或公布/订阅的研究主要集中于节点间服务质量(quality of service, QoS)策略的匹配、跨网建立公布/订阅关系等方面,目标是提高DDS系统内不同节点QoS自适应性、实时性和跨广域网能力[15-16]。通常,DDS中间件自身具有不同GDS间信息交互功能,如OpenDDS、OpenSplice DDS[17-18]等,但这些功能需要进行严格配置,且需要不同GDS的DDS应用共享数据模型(以IDL形式存在,由Topics组成)。有时具有不同数据模型的GDS进行信息交换,但现有文献鲜见该应用条件下如何实现GDS间的信息交互的研究。

为满足联合试验环境需求,提出了一种将仿真系统、某指控平台等试验要素互联的层级式联合试验互联架构(joint test Inter-connection architecture, JTICA),以DDS作为通信支撑实现异构系统间语法层互操作,以通用数据交换模型(common data exchange model, CDEM)为桥梁实现异构系统间语义层互操作。其中,CDEM及其如何实现语义互操作的问题不在论述范围内,本文重点解决JTICA中层级间映射和JTICA扩展性问题。

1数据分发服务

DDS是对象管理组织(object management organization, OMG)于2004年公布的数据分发标准。DDS定义了以数据为中心的公布/订阅(data-centric publish-subscribe, DCPS)[19]、本地数据重构(data local reconstruction layer, DLRL)两层接口。DCPS层可实现特定信息高效的传递,DLRL是可选层,允许集成到应用层。DCPS层定义包含实现数据分发的通信模型,称为DCPS模型。该模型与平台无关,可映射到不同应用平台和编程语言。2009年OMG发布了DDS互操作线协议规范,规定了实现不同DDS中间件互操作的线协议[20]。

DCPS模型包含公布者(Publisher)、订阅者(Subscriber)、数据写入者(DataWriter,DW)、数据读取者(DataReader,DR)和主题(Topic)5类实体,如图1所示。公布者、订阅者间交互的数据采用全局数据空间(global data space, GDS)或域(Domain)中的Topic描述。Domain是一个分布式概念,只有处于同一Domain的公布者、订购者间才能建立公布/订阅关系。Domain中的Topic由主题名称(Topic name)、键(Key)属性唯一标识。其中,键属性是可选的,通过改变键属性值可表示相同主题的不同实例。公布者和订阅者是与主题弱相关的实体,可实现不同主题的公布、订阅功能。DW和DR与主题存在强关联关系,仅实现特定主题的读取、写入功能。Domain参与者(domain participant,DP)是DDS系统的基本参与者,也是DDS系统的独立运行节点,是DDS实体的“容器”,即DDS实体仅能在DP中创建。

图1 DDS概念和实体

DDS中的QoS用于控制DDS服务,与DDS实体相关联,每种DDS实体具有部分QoS属性。通过调整QoS属性值,可改变相关实体的工作方式,提高系统的通信性能。DDS定义了内置主题,用于描述Domain内实体状态和Domain变化。DDS应用通过内置主题的DR获取DDS实体状态信息,其读取方式与读取自定义主题类似。

2联合试验互联架构

JTICA自上而下包含应用层、仿真层、通信层,如图2所示。应用层包含需要互联的异构系统和系统代理(Broker),其中代理用于实现异构系统与仿真层的信息交互;仿真层包含仿真服务层和通用数据交换模型(common data exchange model, CDEM)层。仿真服务层为异构系统间信息交互提供必要的仿真服务,如时间管理、数据分发管理等。CDEM描述异构系统间交互信息的语义模型,是实现系统间语义互操作的关键,也称为互联系统的交互模型;通信层中,基于DCPS建立了异构系统公布/订阅关系,实现了信息交互。JTICA以层级形式实现异构系统互联,将应用层异构系统的信息交互关系转移到了通信层,因此需要解决应用层、仿真层到通信层的映射。

图2 基于DDS的仿真架构

2.1运作体系结构与仿真体系结构对比分析

以系统内各应用更好通信为目标、以中间件为实现形式的体系结构称为运作体系结构。仿真体系结构面向M&S领域,通过一种架构将分布在不同位置的节点互联,形成时间、空间逻辑上正确的仿真空间,对仿真系统扩展性、仿真应用间信息交互实时性、通信协议等方面考虑的较少。随着仿真系统规模扩大,网络异构、位置分散的仿真系统间信息交互的实时性已成为急需解决的关键问题。利用运作体系结构在通信性能方面的优势,将其应用于仿真体系结构中是解决大规模分布实时仿真系统的理想方法。

从信息传递的角度看,运作体系结构和仿真体系结构中有很多类似的概念和行为。如HLA的“联邦”、TENA的“执行”概念与DDS的“Domain”概念含义相同,表示共享相同数据空间的系统,只有处于同一个“联邦”、“执行”或“域”中的应用间才能实现信息交互。又如HLA的“更新属性”、TENA的“更新”行为与DDS中DW的“写数据”行为类似,都是将对象中变化的属性值发送到数据空间中去,其区别是HLA在更新属性时具有更细的粒度,可以更新对象类中的部分属性。表1、表2列举了HLA、TENA与DDS中对等的概念和行为,这些相似点为建立仿真系统结构与运作体系结构映射关系提供了支撑。

表1 DDS与HLA的概念/行为比较

表2 DDS与TENA的概念/行为比较

2.2JTICA映射模型

为实现基于JTICA互联系统间的通信,需要应用层异构系统、系统间的交互信息映射到DCPS层,即建立应用层异构系统、仿真层CDEM与通信层的DCPS层概念间的映射关系,如图3所示。

图3 映射关系

2.2.1应用层到DDS实体的映射模型

应用层异构系统内各节点间保持原有交互关系,系统之间不直接进行通信,而是将其映射成为DDS实体,建立不同系统对应实体间公布/订阅关系来实现数据通信。

映射关系描述如下:应用层各系统映射为DCPS层中不同DP,利用DP中公布者、订阅者间的公布/订阅关系实现数据的收/发。不同类型的DW继承于公布者,实现向其他系统公布不同数据类型的主题实例;不同类型的DR继承于订阅者,可以订阅不同数据类型的主题实例。图4(a)为基于JTICA的异构系统在DCPS层的映射,假定系统O映射为DP O,系统1映射为DP 1,系统2映射为DP 2,依次类推。DP O与DP 1、DP 2、…,分别关于Topic1、Topic2、…存在公布/订阅关系。图中所示为一种极端情况:系统O与其他系统均有交互关系。当DP O与DP 1、DP 2、…同时交互信息时,引起多个公布或订阅并发,可能产生DP O负载失衡现象[21]。

图4 仿真系统到DCPS的映射模型

为了解决单个DP节点负载失衡造成整个系统性能下降问题,可以将互联关系复杂、信息交互频繁的系统映射为DCPS层中的多个DP,限制每个DP中的公布者、订阅者生成的DW、DR个数,可避免单个DP超载运行引起的互联系统性能降低。图4(b)将系统O映射为多个DP s,DP O1、DP O2、…、DP Oi+k…分别与DP 1、DP 2、…、DPi+k存在公布/订阅关系。这些DP s共享同一GDS,也可以运行于不同的GDS中。

2.2.2仿真层到DDS实体的映射模型

现有的HLA系统利用联邦对象模型/仿真对象模型(federation object model/simulation object model,FOM/SOM)描述了系统内交互信息,包含了与其他系统间的交互模型,利用Sub FOM/SOM描述;TENA系统利用TENA对象模型描述了系统内各TENA应用间的信息交互关系,以TDL(TENA description language)形式表达,包含了与其他异构系统交互的信息模型,采用Sub TDL表示;指控系统通过指控代理实现与仿真系统的信息交互,交互内容包含命令、情报和状态等,利用持续类和瞬态类[22-23]对象描述,称为Sub C2 Data。CDEM包含了Sub-FOM/SOM、Sub-TDL和Sub-C2 Data等系统间交互的信息,同时也包含这些信息的语义描述。借鉴HLA、TENA对象模型思想,CDEM采用持续类和瞬态类描述两种类型的交互信息,另外包含基本的元素,如基本数据类型、结构体等。

本部分主要解决JTICA中,CDEM怎样映射到DCPS层的DDS实体,如表3所示。

表3 CDEM与DCPS数据模型映射关系

Topic是应用间进行交互的数据模型,由数据类型和名称唯一标识。同一GDS中,同一数据类型的Topic名称唯一,通过DW、DR实现对某一Topic的写入和读取。Topic包含具有Key属性(Keyed Topic)和没有Key属性(Topic(no keys))类,具有Key属性的Topic可以为Key属性赋予不同值,表示Topic的不同实例;没有Key属性的Topic没有实例。CDEM描述了持续类、瞬态类两类模型。因此,CDEM中持续类可映射为具有Key属性的Topic,瞬态类可映射为没有Key属性的Topic。CDEM的数据类型可映射成为Topic的基本数据类型。

以雷达、指控系统、高炮3个节点间的信息交互为例,说明CDEM与Topic间的映射关系。图5所示,weapon_pos表示雷达向指控系统发送的目标位置信息,是持续类对象,Fire表示指控系统向高炮发送的开火命令,是瞬态类对象。利用两个数据类型为“Position”和“Fire”的Topic描述CDEM。“Position”的属性“ID”为Key属性,表示CDEM中的“weapon_pos”;“Fire”没有Key属性,表示CDEM中的“Fire”命令。

图5 CDEM与Topic的映射示例

3Domains间数据交互

应用层、仿真层到通信层的映射模型中,通过将各异构系统映射成为多个DP、各DP存在独立的公布订阅关系,避免单个DP超载问题。但这种映射方法带来了另一个问题,即Domain间的信息交互需求,本节首先分析出现这一问题的根源,然后研究解决方法。

3.1问题分析

DCPS规范规定,只有处于同一Domain的DP间才能建立关于某一主题的公布/订阅关系。应用层到DCPS层的映射关系,系统映射到DCPS层得到的多个DP可能处于同一Domain,也可能处于不同Domain。图4(b)中,系统O映射为DP Oi,若与DP 1、DP 2、…形成的公布/订阅关系分别处于不同Domain1、Domain2、…中,由于系统O可看做由DP Oi融合而得,因此需要实现不同DP Oi间的信息交互,其本质是Domain间的信息交互问题。

另一方面,当基于JTICA的系统需要新系统加入时,如果加入到现有的Domain中,则现有的实时仿真系统内各应用层、CDEM层都要作相应调整,以建立与新系统的公布订阅关系。随着系统规模的扩大,这一调整过程将变得越来越复杂。而且,同一GDS中存在大量公布者、订阅者或者公布者与众多订阅者存在公布/订阅关系,造成系统实时性降低(会在第4节试验中证实)。因此,需要通过新建Domain,维护新加入系统的信息交互关系,避免某一个Domain内各节点间通信性能的降低。

由于不同Domain间公布/订阅关系是独立的,为实现Domain间的通信,本文提出利用Domain桥实现不同Domain间的信息交换。

3.2基于Domain桥的Domains间信息交换

为了保证实时仿真系统性能、提高系统扩展性,采用Domain桥实现不同Domain间的数据交换。实现异构系统间信息交互的关系是协议转换,可存在于TCP/IP协议栈中的网络层、运输层、应用层等[24]。在基于仿真中间件的异构仿真系统间可建立中间件、应用层上的网关实现系统间的信息交互。Domain桥运行于DCPS层,加入到不同数据空间通过主题转换实现Domain间的数据交互,如图6(a)所示。

图6 Domain桥

Domain桥以JTICA为基础,在不影响原实时仿真系统前提下,通过DCPS层上的主题映射层即Topic Mapping实现不同数据空间主题间的转换。图6(b)中,Domain A、Domain B是系统A、系统B对应的DDS实体。Domain桥两端分别维护着一对公布者/订阅者,并分别加入Domain A、Domain B中。以系统A向系统B公布数据为例说明两个Domain间Topic转换的过程:Domain桥包含两个独立运行的线程,一个线程维护Sub_left和Pub_left,参与Domain A的公布/订阅行为;另一个线程维护Sub_rigth和Pub_right,参与Domain B的公布/订阅行为。Domain桥通过内置主题发现有新的主题,Sub_left创建相应的DR,如果Domain B存在该主题,则Pub_right创建相应的DW,不需经主题映射即可实现数据的转发;如果Domain B中没有与新主题同类型的主图,则需要将新主题映射为Domain B已存在的主题。

Domain桥实现数据交互的数据流如图7所示,包括初始化和数据交互两个过程。初始化工作主要如下:①Domain桥加入Domain A,创建订阅者Sub_left、公布者Pub_left和主题;②Domain桥同时加入Domain B,创建公布者Pub_right、订阅者Sub_right和主题。完成了初始化工作后,即可利用DDS的通信机制进行Domain间的数据交互,包括:内置主题反馈Domain A有新的主题Topic A向Domain B公布,订阅者Sub_left创建关于Topic A的DR A, 然后经主题映射(若Domain B数据空间定义了Topic A, 则可直接进行赋值)转换为Domain B中的Topic B, 然后由Pub_right公布到Domain B的数据空间中。

图7 Domain桥数据流

4试验与分析

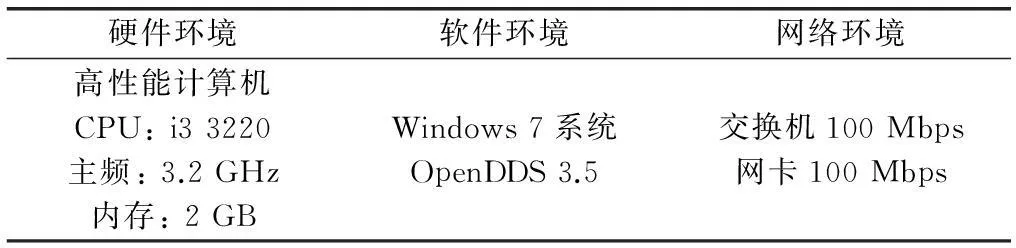

为了检验本文方法的可行性,以DDS开源实现OpenDDS 3.5作为JTICA的通信层基础,完成两个原型系统试验,测试环境如表4所示。

表4 测试环境

4.1JTICA实时性验证与分析

利用基于HLA的空情模拟系统和雷达模拟系统、基于TENA的指控系统,采用OpenDDS作为异构系统间底层通信支撑,构建原型系统。空情模拟是独立仿真系统,可产生多批次、多架次的飞机目标;雷达模拟系统也是独立仿真系统,接收空情信息并发送给指控系统;指控系统是由仿真系统和实装组成的满建制武器系统。重点关注了空情信息的传递,其路径从空情模拟系统到雷达模拟系统再到指控系统。利用JTICA将3种系统互联,利用Ping-Pong测试方法分别测试仿真层两种映射方案的性能。

(1) 测试方案

测试 1空情模拟、模拟雷达、指控系统分别映射为一个DP,三者的交互模型CDEM映射为一个Topic,测试Topic的数据包不同大小与传输时延的关系。依次设定Topic的数据包大小为32 B、64 B、…、16 384 B,数据公布时间间隔为0.1s,持续测试一定时间得到信息传输的时延数据。

测试 23个仿真系统分别映射为一个DP,CDEM中每个空情目标用一个Topic描述,测试空情目标的数量与空情信息传输时延间的关系。设定空情模拟分别生成2、4、8个目标,即CDEM交互模型分别映射成2、4、8个Topic,以测试传输时延。

(2) 测试结果与分析

建立基于JTICA的原型系统空情信息传递的时间模型,如图8所示。

图8 基于JTICA互联系统中数据传递时间模型

模型忽略消息在应用系统中的停留时间,引起消息传输时延的时间主要包含3类:应用层系统到相应DP的时间T1、DP中的处理时间T2和GDS完成分发的时间T3。T1是上层数据模型转换成Topic的速度有关;T2与数据包大小和DP中DW、DR个数有关;T3与GDS的Topic个数和数据包大小有关。在JTICA架构中,应用层系统经转换模块将数据传递到通信层在本地完成,因此认为相同大小的Topic转换时间均为t′。利用中Ping-Pong测试方法,可得一个消息循环的耗时ΔT=T1+T2+T3。

测试1结果如图9所示,当数据包小于1 024 B时,传输时延差别不大,处于500 μs水平;数据包小于4 096 B时,传输时延基本不大于1 000 μs。当数据包大小超过4 096 B后,随着Topic数据包的增大,传输时延增大的趋势越来越明显。出现这一现象的原因有两个方面,一是随着数据包大小的增加,其转换时间也会相应延长,二是由于网络传输自身特性引起的,即相同网络带宽条件下数据包越大,传输时延越长,与DDS各实体配置关系不大。

图9 Topic数据包大小与传输时延的关系

测试2结果如图10所示,Topic个数相同时,随着数据包增大,时延越来越长,且时延增大的趋势越来越明显。这一现象的原因与测试1的现象原因相同;数据包大小相同时,随着Topic个数的增加,传输时延逐渐增大。总体来看,Topic个数增加对时延的影响,要越来越弱于因数据包增大对时延的影响。

图10 多个Topic与时延的关系

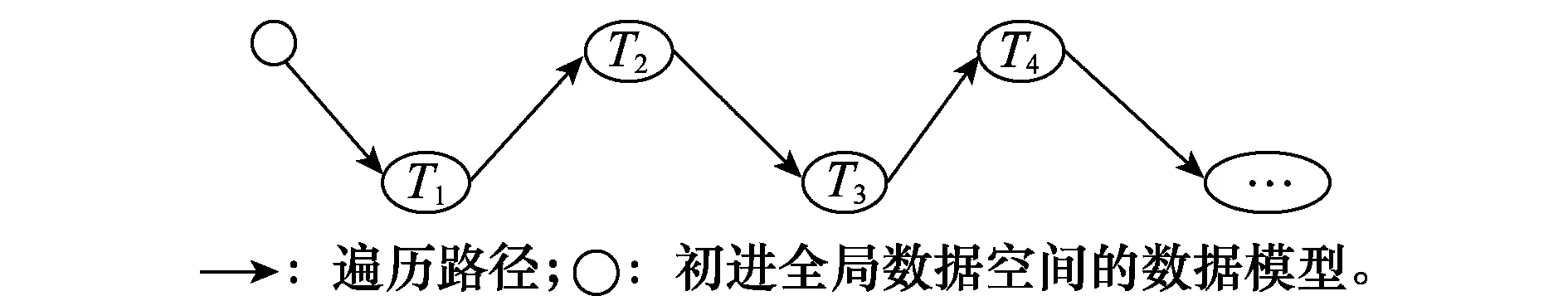

数据包总量不变,映射成不同个数的Topic后,在GDS中,需要为每一个Topic建立公布/订阅关系。由于DDS是基于数据类型/数据名称实现数据过滤和信息的路由,随着Topic数量的增多,这一过滤流程也会增长。下面简要说明数据过滤的基本原理,示意如图11所示。当有新的数据模型进入GDS后,会依次寻找与其匹配的Topic。由于同一空间中,Topic的名字是唯一的,找到匹配的Topic后即停止,随后该数据模型的公布/订阅关系会根据Topic而确定[25]。因此随着Topic数量的增多,匹配过程必然变得越来越长。

图11 全局数据空间中数据过滤示意

大规模的仿真环境内存在大量的数据交互,信息传输实时性影响整个仿真环境的性能。基于DDS实现仿真数据传输时,应处理好Topic个数与Topic数据包大小间的关系。若一次交互的数据量小于1 kB时,可利用1个Topic描述交互的数据;若一次交互的数据量大于1 kB,可利用多个Topic描述交互数据,以削弱较大的数据包对传输时延造成的影响。

4.2Domain间数据交互试验与分析

通过比较基于Domain桥互联GDS、同一GDS信息交互的实时性,说明Domain桥的性能特征。

(1) 测试方案

为检验Domain桥,在4.1节基础上,集成一个基于HLA的高炮模拟系统,用于接收来自指控系统的空情、命令信息,同时向指控系统上报自身状态信息。高炮模拟系统以两种方式加入原系统,分别测试信息传输时延:加入已有GDS,在3、5、9个DPs情况下,测试空情信息从空情模拟系统到高炮模拟系统的传输时延;形成独立GDS,通过Domain桥与原GDS相连,测试数据从一端到达另一端的时延。如图12所示,PC1、PC2、PC3代表仿真系统映射到DDS的节点,映射得到的DDS实体为:1个公布者和订阅者、3个DW和DR以及3个关联的主题,PC1代表HLA系统、PC2代表TENA系统,PC3代表新HLA系统。

图12 Domain互联试验方案

(2) 测试结果及分析

图13是测试方案中两种互联方式下信息传输时延的对比。发现利用Domain桥互联方式中,传输时延随发送字节的变化不大,保持在10 ms左右。当发送字节数大于32 768后时延变大的趋势开始明显;同一GDS情况下,发送字节相同时,随着DP增多时延逐渐变大,但性能要优于Domain桥互联方式。同一GDS时,当发送字节数达到65 536 B时,时延情况开始逐渐劣于Domain桥互联方式,且发送字节数大于32 768时甚至出现丢包现象。

同一GDS互联方式下,存在两方面原因可能会引起丢包现象:DDS中间件配置参数和网络带宽限制。由于该试验的网络环境是100Mbps带宽,甚至可满足DPs间同时发生数据交换,因此丢包问题并非网络性能引起的。根据DDS通信模型可知,应用层系统通过DR从订阅者缓存读取数据。默认条件下,OpenDDS中DP订阅者缓存深度是有限的,随着发送数据包增大,需要占用订阅者越来越多的缓存,当DR不能及时从缓存中将数据读出,将会造成订阅数据的部分丢失。增大订阅者缓存深度后,发现丢包现象得到缓解,但并不能从根本解决丢包问题。

图13 Domain间数据交互试验数据比较

基于DCPS构建大规模分布式仿真环境时,由于涉及到众多的仿真系统和DP,可以采用Domain桥的互联方式,一方面不同的数据空间可以进行不同主题的数据交互,提高了系统的可扩展性,另一方面Domain桥的两端是处于不同数据空间的DPs,其数据传输时延受互联系统规模的影响较小,可保证数据传输的实时性。

5结论

本文提出了一种基于DDS构建大规模实时仿真系统的层级式架构JTICA。建立了应用层、仿真层到通信层的映射模型,确定了映射关系,利用Domain桥实现了不同Domain内的主题映射,最后通过两个原型系统试验,证实了映射模型可行性和Domain桥扩展性,并得到了Domain桥实现的信息交互实时性的性能特征。

参考文献:

[1] PrismTech. DDS white paper[EB/OL].[2014-10-28].http:∥www.prismtech.com/sites/default/files/documents/DDS_Mands_WhitePaperJan2014.pdf.

[2] Kwon K J, Seo C, Zeigler B P. Automating DEVS over data distribution service for high performance and interoperability[C]∥Proc.oftheSymposiumonTheoryofModelingandSimulation-DEVSIntegrationM&S,2011:199-204.

[3] Joshi R, Castellote G P. A comparison and mapping of data distribution service and high-level architecture[C]∥Proc.oftheFallSimulationInteroperabilityWorkshop, 2003:1-5.

[4] Powell E T. TENA and DDS: some thoughts[C]∥Proc.oftheFallSimulationInteroperabilityWorkshop, 2013:1-9.

[5] Lopez-Rodriguez J M, Martin R, Jimenez P. How to develop true distributed real time simulations? Mixing IEEE HLA and OMG DDS standards[C]∥Proc.oftheSpringSimulationInteroperabilityWorkshop, 2011: 470-477.

[6] Henninger A E, Cutts D, Loper M, et al. Live virtual constructive architecture roadmap (LVCAR) final report[R]. U.S.:Department of Defense Institute for Defense Analyses, 2008.

[7] Simulation Interoperability Standards Organization. LSA SG-layered simulation architecture[EB/OL].[2014-10-20].www.sisostds.org/StandardsActivities/StudyGroups/LayeredSimulationArchitectureLSASG.aspx.

[8] Martínez-Salio J R, Lopez-Rodriguez J M, Gregory D, et al. A new approach for converging LVC simulation architectures[C]∥Proc.oftheSpringSimulationInteroperabilityWorkshop, 2013: 343-350.

[9] Zhang D M, Wang L. Framework of the on-demand information hierarchical distribution system orienting distributed network[J].ProcessAutomationInstrumentation,2011,32(8):36-39.(张冬梅,王磊.面向分布式网络的信息按需分层分发系统框架[J].自动化仪表,2011,32(8):36-39.)

[10] Han S, Zhang X L, Zhan W, et al. Information delivery model and delay analysis based on aerial command post[J].SystemsEngineeringandElectronics,2009,31(11):2678-2681.(韩松,张晓林,占巍,等.基于空中指控节点的信息分发模型及时延分析[J].系统工程与电子技术,2009,31(11):2678-2681.)

[11] Bi Y B, Jiang L, Zhang D H, et al. Mapping of IEC 61850 to data distribute service for smart substation communication[J].ProceedingsoftheChineseSocietyforElectricalEngine-ering,2013, 33(7): 149-155.(毕艳冰,蒋林,张大海,等.基于实时数据分发服务的智能变电站IEC61850的实现方法[J].中国电机工程学报,2013, 33(7): 149-155.)

[12] Zhang D H, Lai L J, Chen D C. Application of DDS in distributed system simulation[J].ComputerTechnologyandDevelopment, 2011, 21(3):250-253.(张大海,赖兰剑,陈鼎才.DDS在分布式系统仿真中的应用[J].计算机技术与发展,2011, 21(3): 250-253.)

[13] Xin H S, Gao B, Li L C. Simulation integration based on HLA and DDS[J].CommunicationsTechnology, 2011, 44(7): 33-36.(辛怀声,高斌,李力超.基于HLA与DDS技术的仿真集成方法[J].通信技术,2011, 44(7): 33-36.)

[14] Ceranowicz A, Gupton K. Architecture neutral data exchange model (ANDEM) study group final report draft 1[R]. U. S.: Simulation Interoperability Standard Organization, 2013.

[15] Hakiri A, Berthou P, Gokhale A, et al. Supporting end-to-end quality of service properties in OMG data distribution service publish/subscribe middleware over wide area networks[J].TheJournalofSystemsandSoftware, 2013, 86: 2574-2593.

[16] Dialloa M, Sourlas V, Flegkas P, et al. A content-based publish/subscribe framework for large-scale content delivery[J].ComputerNetworks, 2013,57: 924-943.

[17] Object Computing Inc. OpenDDS developer′s guide release 3.5.1[EB/OL].[2014-11-11]. http:∥download.ociweb.com/OpenDDS/OpenDDS-latest.pdf.

[18] PrismTech. OpenSplice DDS in Modeling and Simulation[EB/OL].[2014-11-07]. http:∥www.prismtech.com/sites/default/files/documents/DDS -Modeling -Simulation -WP-200914.pdf.

[19] OMG. Data Distribution Service for Real-Time Systems Specification ddsv1.2[EB/OL].[2014-10-20]www.omg.org/spec/DDS/1.2.

[20] OMG. The Real-time Publish-Subscribe Wire Protocol DDS interoperability Wire Protocol Specification ddsv2.1[EB/OL].[2014-10-20]. www.omg.org/spec/DDSI/2.1.

[21] Li Z, Wang Z S, Dai G L, et al. Data management solutions based on the data distribution service communication model[J].TheJournalofChinaUniversitiesofPostsandTelecommunications, 2013, 20(4): 127-132.

[22] Sudnikovich W P, Hieb M R, Levine S H, et al. C2 system and M&S interoperability: an integrated approach[C]∥Proc.oftheEuropeanSimulationInteroperabilityWorkshop, 2008: 309-319.

[23] Chu Wei. Research of integration mode between simulation and C4ISR system[C]∥Proc.ofthe4thInternationalConferenceonComputationalandInformationScience, 2012: 1-4.

[24] Xie X R.Computernetworking[M]. 5th ed. Beijing: Publishing House of Electrionic Industry, 2010.(谢希仁.计算机网络[M].5版. 北京:电子工业出版社,2010.)

[25] Cheung A K Y, Jacobsen H A. Load balancing content-based publish/subscribe systems[J].ACMTrans.onComputerSystems, 2010, 28(4),DOI:10.1145/1880018.1880020.

董志华(1987-),男,博士研究生,主要研究方向为武器系统建模与仿真、多体系结构互操作。

E-mail:576827011@qq.com

朱元昌(1960-),男,教授,博士,主要研究方向为武器系统建模与仿真。

E-mail:exoec1960@163.com

邸彦强(1973-),男,副教授,博士,主要研究方向为系统建模与仿真、虚拟样机技术。

E-mail:394564518@163.com

网络优先出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/11.2422.TN.20150120.1050.004.html

Information exchange between heterogeneous systems

based on extensible layered architecture

DONG Zhi-hua1,2, ZHU Yuan-chang1, DI Yan-qiang1, MENG Xian-guo1

(1.DepartmentofElectricandOpticsEngineering,OrdnanceEngineeringCollege,

Shijiazhuang050003,China; 2.Unit63863ofthePLA,Baicheng137001,China)

Abstract:Large-scale distributed real-time simulation environment is needed in the background of joint test and training. Simulation architectures focus on interoperability modeling and reuse except real-timing and scalability, so they cannot meet the requirement of real-time simulation systems. Layered simulation architecture is presented based on data distribution service (DDS), which can boost the performance of real-time simulation systems. The mapping relationship is set up between latency simulations, the exchanged information and data centric-publish-subscribe (DCPS) entities, based on which publish/subscription is rebuilt to realize the data exchange between simulation systems. DCPS defines that the publish/subscription relationship can be specially built between the publishers and subscribers belonging to the same data space. The information exchange is done using the Domain bridge through topic mapping, which improve the performance and scalability of the simulation architecture. Finally, the relationship between the mapping model and the performance of the real-time system is found and the function of the Domain bridge is validated, through two prototype systems testing.

Keywords:architecture; data distribution service (DDS); object model

作者简介:

中图分类号:TP 391.9

文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1001-506X.2015.07.33

基金项目:装备预研基金(9140A04030213JB34050)资助课题

收稿日期:2014-07-09;修回日期:2014-11-16;网络优先出版日期:2015-01-20。