京津冀地区人口均衡发展对策

2016-01-20

京津冀地区人口均衡发展对策

席强敏,李国平

(北京大学政府管理学院,北京市100871)

摘要:京津冀地区人口规模的有效控制和空间的合理布局,对于实现京津冀协同发展具有重要支撑和促进作用。当前京津冀人口规模巨大且增速较快,人口的均衡发展面临人口空间极化现象严重、人口资源环境矛盾突出和中心城市人口过度集中等问题。应该加强顶层设计,编制京津冀人口发展功能区规划;加强人口规模调控,实施京津冀人口总量有序管理;合理引导北京人口疏解,形成京津冀人口多中心分布格局;优化区域产业功能布局,助推京津冀人口均衡发展;挖掘资源环境发展潜力,拓展京津冀人口增长空间。

关键词:京津冀地区;人口;都市圈;均衡发展

在经济全球化和区域一体化发展的大背景下,在中国综合国力、国际影响力与日俱增的新形势下,京津冀地区是新时期引领我国经济增长、参与全球合作与竞争的战略平台,在中国转型升级发展进程中具有无可替代的战略地位和十分突出的引领作用。2012年京津冀地区人口近1.08亿,占全国的8.0%,与长江三角洲、珠江三角洲地区一起被公认为我国三大人口活动密集区域。

人作为经济活动的载体,人口的规模、结构及空间布局对于地理景观的再造以及经济活动的集散有着重要的影响。因此,人口的均衡发展是区域协同发展的关键要素之一,它追求人口系统内部各个要素之间,以及人口与经济、社会、资源、环境之间的长期协调关系,是区域可持续发展的重要方面。[1]京津冀地区人口均衡发展对于推进京津冀协同发展,缓解当前首都面临的人口、资源和环境的压力起着重要的支撑与保障作用。

一、京津冀地区人口均衡发展的现状及其问题分析

1.现状特征

(1)人口规模巨大且增速较快。京津冀地区自2009年人口规模突破一亿之后依旧持续增长,增速稳定在1.5%左右。2012年京津冀地区常住人口为10770万,比2011年增加155万,增长了1.5%(参见表1)。与全国相比,2012年京津冀地区常住人口占全国比重的8.0%,比2011年上升了0.1个百分点,比2010年上升了0.2个百分点,近年来人口增速均高于全国平均水平。

分地区来看,天津增速最快,河北增速最低,北京增速放缓。2011年和2012年天津人口增长率均达到4.3%;北京人口增长率呈现下降趋势,2012年增长率为2.5%,比2011年下降了0.4个百分点;河北的人口增长率在这两年都不足1%,2011年为0.7%,2012年为0.6%。

(2)人口呈现由南北向中部集中的趋势。2000年以来,京津冀地区县域人口普遍增加,其中人口增加的县域单元比例在80%以上。从整体来看,人口呈现由南北向中部集中的趋势。人口增长最多的地区集中在北京的近郊区、天津的中心城区和滨海新区、石家庄的中心城区,而人口减少的地区则集中在河北北部的张家口、承德等地的一些山区贫困县,以及南部的邢台、邯郸等地的部分县市,这些地区在2000-2012年间共减少了71.59万人。

从中观层面来看,石家庄、承德、邢台等地级市的中心城区人口也有较大增长,而近郊县市的人口呈现负增长,说明中心城区的吸引力进一步增强,在整个地级市市域范围内有较大的就地城镇化需求。

(3)人口空间分布形成“三心三轴”的空间格局。“三心”指北京、天津、石家庄三市。2012年,北京、天津、石家庄人口分别为2069.3万、1413.2万、1038.6万,分别占京津冀总人口的19.21%、13.12%、9.61%,三市的人口总数就占到整个京津冀地区的41.94%,三中心的地位已十分明显。而其中北京和天津在过去的12年中常住人口年均增长率分别为3.58%和2.91%,远高于整个京津冀的1.29%和河北的0.70%,而石家庄的常住人口年均增长率只有0.88%,低于整个京津冀的平均水平,如果这种趋势持续下去,未来北京和天津的核心地位会被进一步强化,而石家庄的地位会被进一步削弱,其疏解京津人口集聚、带动河北地区发展的功能将难以有效实现,京津冀协同发展进程将受到影响。三轴指“北京—廊坊—天津”、“北京—保定—石家庄—邢台—邯郸”、“秦皇岛—唐山—天津—沧州”三条人口分布密集轴,三条轴线连接了京津冀主要城市的城区。这三条轴线不仅是人口密集分布的连绵区,也是京津冀地区重要的交通走廊和产业集聚带,未来京津冀地区的人口布局调整应以这三条主轴为骨架进行组织,以线带面,形成人口、产业、交通、基础设施协同发展的都市连绵带。

2.突出问题

(1)人口空间分布极化现象日益严重。京津冀地区人口总量较大,是我国人口较稠密的地区之一。但在区域内部,人口分布并不均衡,人口主要集中在了以北京、天津、石家庄以及保定这四个相对规模较大的城市,2012年北京常住人口达到2069.3万人,天津达到1413.2万人,保定为1135万人,石家庄为1038.6万人,而张家口、承德以及秦皇岛为主的北部地区人口总量较少,其中承德、秦皇岛的常住人口规模在2012年刚刚超过400万。基本上体现出了北部山区人口规模较小,而中南部平原地区集中了大量人口的基本空间分布格局。

2000-2012年,北京人口占京津冀人口的比例从15%上升到19%,天津占京津冀人口的比例也从11%上升到13%,而河北则从73%下降到67%。从增量人口来看,京津冀地区12年间共增长了1800万人,北京吸纳了其中的41%,天津吸纳了24%,河北只吸纳了35%。这都说明京津冀地区的人口空间分布愈加不均衡,极化现象日趋严重。

无论从县域人口的数量还是人口密度来看,北京、天津的大部分区县都是整个京津地区的绝对高点,而由于较多的就业机会、优质的公共服务和较低的生活成本,北京、天津还将长期面临多元人口进入的现实,空间格局的极化现象还将进一步加强。

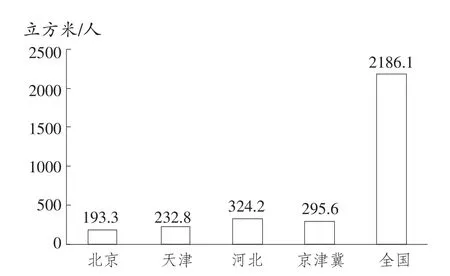

(2)人口与资源环境之间的关系紧张。京津冀属于严重缺水地区,人均水资源量明显低于全国平均水平,能源消费也在持续增加,人口与资源环境之间的关系紧张。2012年,京津冀地区水资源总量为307.9亿立方米,仅占全国的1.1%,人均水资源量为295.6立方米,为全国平均水平的1/7,分地区看,河北人均水资源量相对较多,北京人均水资源量最少(参见图1)。2010-2012年,京津冀地区能源消费总量呈现增长趋势,2012年能源消费量为4.5亿吨标准煤,占全国总量的12.4%,比2011年增加0.1亿吨标准煤,增长2.3%。京津冀地区人口与资源环境之间的关系日益紧张。

图1 2012年京津冀地区人均水资源量

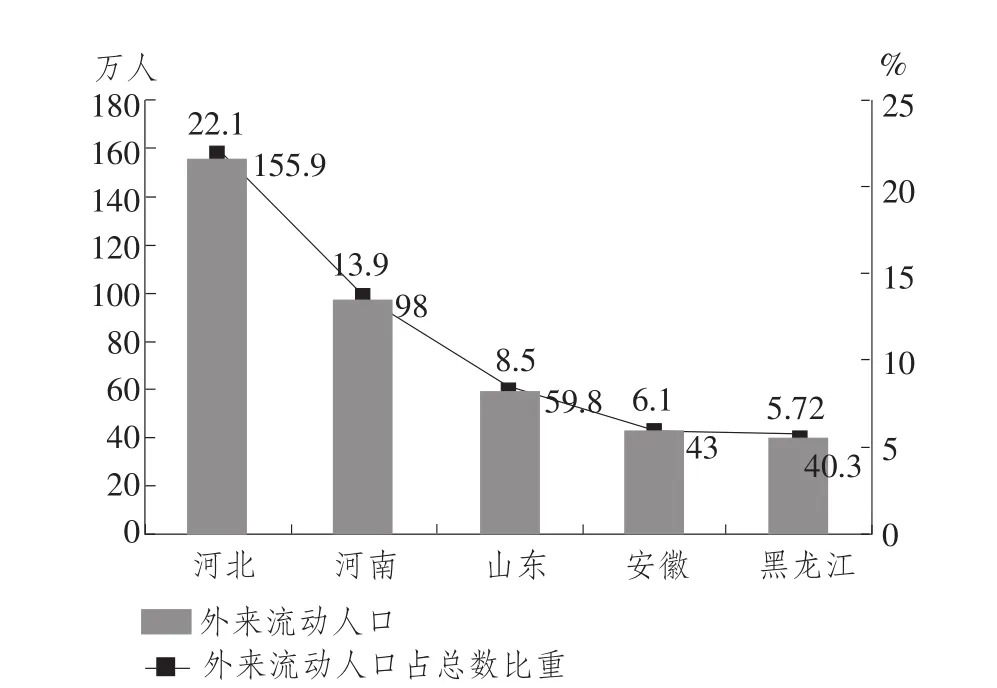

(3)环首都地区流入北京的低素质流动人口较多。近年来,北京人口流入压力日益加大,其中来自环首都地区人口流入的压力最大,且低素质农村劳动力是流入北京人口的主要群体。2000年北京常住外来流动人口为256.8万,占常住人口的18.9%;2010年为704.5万人,占常住人口的比重为35.9%。从北京市常住外来人口的来源地分布可以看出,来自河北省的数量最多,占比超过了1/5(参见图2)。

北京经济社会的快速发展创造了大量就业岗位,吸引大批农村劳动力进入建筑业、家政服务业、商贸流通业、餐饮业等劳动密集型产业,农村劳动人口成为北京市流动人口的主要组成部分。北京市第六次人口普查数据显示,2010年,北京市704.4万流动人口中,有476.8万人来自农村,占流动人口总量的67.7%。而农村劳动人口受教育程度普遍偏低,拉低了北京市流动人口的整体受教育水平。2010年的北京市6岁及以上外来人口中,大专以上学历人口仅占24.5%;高中及以下流动人口占比高达75.65%,其中以初中人口居多,占到45.92%。

二、促进人口均衡发展的国际经验借鉴

人口均衡发展是都市圈可持续发展的重要保障。国际上的大都市圈在其发展进程中大多都出现过类似于京津冀地区当前存在的人口空间极化现象严重、中心城市人口过度集中等突出问题。

图2 2010年北京常住外来人口主要来源地及占比情况

通过对东京、伦敦、纽约、首尔等世界主要大都市圈破解人口均衡发展难题的一些对策及其成效进行梳理,可以总结为以下几点:

1.合理制定都市圈发展规划,引导人口多中心布局

为引导都市圈内人口合理布局,发挥政府能动性作用,通过法律、政策等手段合理规划城市用地与资源使用,引导中心城市产业与人口的疏解,促进区域人口合理分布。主要代表性都市圈有东京都市圈和伦敦都市圈。

东京都市圈均衡发展,主要通过制定法律和城市分散布局规划来实现。自1956年第一次首都圈基本规划实施以来,共制定了五次首都圈区域规划,这些规划对东京都市圈人口空间结构起到了重要的引导作用。在首都圈规划的不断调整过程中,东京都市圈确立了“多心理论”,以改变东京“一极集中”结构为多极、多圈层的空间结构。1989年,东京都市圈就“功能一极化集中”的焦点问题成立了“东京集中问题调查委员会”,专题研究通过改变向市中心集中的就业机会的方式来谋求均衡发展,随后贯彻落实分散城市中心职能的方针,建设了新宿、浅草—上野、大崎、池袋、龟户、锦糸町、涩谷和临海等8个副中心和青梅、横滨、川崎、厚木、埼玉、成田、千叶等业务核城市,使东京都市圈形成了一个“中心区—副中心—业务核—临县中心”的多中心、多圈层的人口空间分布格局。

伦敦都市圈发展亦主要通过各项规划对城市用地进行规划,从而对城市人口规模进行有效宏观调控,以协调人口、经济和资源环境的关系,引导人口合理发展。1938年,伦敦颁布《绿带法》,在一定城市或城市密集区外围,安排建设较多的绿地或绿化比例较高的相关用地,形成城市建成区的永久性开放空间,[2]并在伦敦外围规划布置了9座新城来防止伦敦城无限制膨胀,引导伦敦大都市圈中心城市人口分散化,促进了多中心人口空间分布格局的形成。

2.构建区域产业分工格局,助推区域人口均衡布局

通过政府引导性政策在都市圈内推进产业梯度转移,构建基于价值链的区域产业分工格局,通过以业控人、以业引人的方式助推区域人口均衡布局。主要代表为纽约都市圈。

纽约都市圈跨越了10个州,是世界上产业分工布局最完善有序的都市圈之一,由波士顿、纽约、费城、华盛顿、巴尔的摩等五个中心城市以及周围40多个中小城市构成。政府通过实行差异化地价和税价标准,对鼓励发展的地区设定较低的征税标准,以促进新产业按城市规划要求定向布局,从而促进纽约都市圈形成合理的产业分工格局。目前纽约城主要承担金融和贸易功能,费城主要发展制造业与运输业,波士顿主要发展科技与教育产业,华盛顿则是政治、经济和军事中心,巴尔的摩主要发展冶炼工业。纽约都市圈实现了合理的产业分工体系,助推了纽约都市圈人口均衡布局。

3.推进公共资源分散布局,促进中心城市人口疏解

教育医疗、行政机关等公共资源由人口密集中心城市向周边城区外迁的举措有利于均衡分布公共资源,向外围城市疏解中心城市人口密集的压力,从而促进大都市圈的均衡可持续发展。主要代表有伦敦都市圈与首尔都市圈。

伦敦都市圈于1969年完善《大伦敦规划》后,通过在更大地域范围协同发展来疏解中心城区人口压力。20世纪70年代,大量政府办事机构外迁,使得伦敦中心城区的就业机会减少,劳动力的净流出缓解了中心城区人口的过度集中。其中,政府办事机构占总面积的比例从1966年的60%锐减至1974年的25%,取而代之的是中心城区开始出现财政金融、专业技术服务等高附加值服务机构。

公共资源外迁一直是以首尔为中心、包括仁川和京畿道在内的首尔都市圈区域发展政策的核心内容之一。一方面,实行教育机构外迁政策,对现有大学在限制其扩大规模的同时,政府出台措施引导大学外迁到外围地区或者到外围地区设立分校,1972年总统府制定的《大城市人口分散措施》要求京畿大学、明知大学、汉阳大学外迁,12个大学在首尔都市圈外的地方设立分校;[3]另一方面,首都迁移计划也将大大促进首尔都市圈人口的均衡发展。首尔都市圈集中了韩国84%的行政机关、65%的大学、超过70%的经济体量,政治、经济、文化等职能的过度集中导致了人口的过度集聚,仅占韩国国土面积12%的首尔都市圈居住着韩国50%的人口。为了缓解集聚压力,自2012年开始,行政首都由首尔向世宗市搬迁。韩国国务总理室、企划财政部、国土海洋部、环境部等36个行政机关渐次迁往世宗市。

4.构建发达的交通网络体系,带动卫星城人口集聚

通过道路交通等基础设施建设带动卫星城与城市副中心的发展,延伸中心城市的辐射范围,这有利于构建都市圈交通网络体系,进而实现都市圈区域内人口均衡发展。主要代表有首尔都市圈、东京都市圈和伦敦都市圈。

首尔都市圈构建了发达的交通网络系统来缓解过度集聚人口产生的压力。目前,首尔地铁年运送乘客数量达到25亿人次,一半以上的首尔地区都进入到距地铁车站1公里以内的范围。另外,首都圈轨道交通平均每天运送乘客约200万人次,在首尔都市圈内形成了纵横交错的网络,在交通基础设施发展的同时,还采取了由近及远、逐步外扩、设施配套等策略推动卫星城建设,带动卫星城人口集聚。在距首尔30-40公里的交通便利区位建设卫星城,然后随着轨道交通和高速道路建设的延伸在更远处建设卫星城。1989-1994年间,首尔南部相继建成了5座卫星城。1993年迁出首尔的人口达到79万,净减少人口18万,后首尔占全国人口的比重由1993年的24. 2%,持续下降到1998年的21. 8%。[4]

东京都市圈也通过构建发达的交通网络来带动副都心和业务核城市的人口集聚。首先以环东京都中心铁路和各交通枢纽将副都心区串联在一起,然后再通过以各副都心为起点,呈放射状向外围地区延伸的轻轨线,带动业务核城市人口的集聚和产业的发展。轨道交通系统承担了东京都市圈全部客运量的86%。[5]另外,通过铺设城际高速道路将业务核城市与都心、副都心相关联,形成各区域与广域交通设施紧密相连的新交通系统,推动业务核城市与副都心共同发展,缓解了东京都中心人口密集的压力。

20世纪50年代,伦敦政府为了解决外围卫星城镇吸引力不足而中心城区人口过多的问题,改变原来同心圆封闭布局规划模式,建设快速干线疏散人口,并利用政策支持新城发展,推动其逆城市化进程。

三、促进京津冀地区人口均衡发展的对策

为破解京津冀地区人口均衡发展中存在的突出问题,应围绕京津冀地区协同发展的总体目标,把人口均衡发展作为区域经济社会可持续发展的重大战略,统筹解决京津冀地区人口均衡发展面临的关键问题。

1.加强顶层设计,编制京津冀人口发展功能区规划

京津冀地区的人口问题不仅在于总量的过快增长,更在于区域分布的不平衡。合理编制京津冀地区人口发展功能区规划,疏解北京的外来人口流入压力,规划引导人口呈现多中心分布格局,已成为促进京津冀地区人口均衡发展的必然选择。强调规划对解决人口问题的导向作用,编制京津冀人口发展功能区规划,主要是确立禁止人口机械迁入的人口政策性限制区,通过产业集聚、公共交通导向、公共基础设施跟进等措施,引导人口在京津冀地区内合理分布、协调布局。

按照国家人口发展功能区划的原则与方法,依据《国家人口发展功能分区技术导则》确立的技术路线,以区县为基本单元,在系统分析和综合评价京津冀地区不同地区人口发展的资源环境基础和社会经济条件的基础上,根据京津冀地区人居环境自然适宜性、水土资源承载力、物质积累基础与人类发展水平等指标,结合京津冀地区城市功能区定位,将京津冀地区划分为人口限制区、人口疏解区、人口稳定区和人口集聚区等四类人口发展功能区,并逐步完善各功能区域人口发展的目标和要求,采取差异化人口政策、户籍管理政策以及房地产政策,进一步强化人口规划在人口布局调整及规模调控的基础地位,引导人口在整个京津冀地区合理布局。

2.增强人口规模调控,实施京津冀人口总量有序管理

京津冀地区人口规模调控的主要任务是坚持“以人为本”的理念,围绕京津冀地区均衡发展的目标,以保证经济社会发展为前提,以区域承载力和人口预警指标为标准,以实现人口、资源、环境的可持续发展为目标,采取政府和市场多层次的调控办法,设计分阶段的人口调控政策,处理好“总量规模”与“结构分布”的关系,在人口规模调控的过程中,需要同时优化人口结构及其空间分布,推进京津冀人口规模、结构、分布与京津冀各地区经济社会发展要求相适应;结合京津冀地区各城市功能定位的要求,着力做好分人群、分地区的人口疏解与吸引工作,坚持“以疏为主,调控结合”的理念,强化“疏”和“调”的作用,进一步弱化“堵”和“控”的功能,促进京津冀地区人口均衡发展;重点调控盲目性的人口增长,实现人口的科学、平稳发展,做到“总量平稳,结构合理,分布均衡”,实现京津冀地区人口分布与资源环境承载、产业布局的全面协调均衡发展。

3.合理引导北京人口疏解,形成京津冀人口多中心分布格局

为统筹解决北京人口过度集聚与人居环境自然适宜性制约存在的矛盾,维护北京资源和能源安全,保障北京人民生产生活,应加快北京人口的疏解。针对北京市内部人口布局存在过密与过疏的突出矛盾,北京人口的疏解首先应该在城市内部进行由中心城区向外围地区的再布局调整,在中心城区外围的东北部郊区和南部郊区重点建设具有较大规模的郊区新城,承担中心城区人口的疏解任务,以郊区规模化的城市化地区承载新的人口集聚,促进北京城市多中心空间格局的形成,以此缓解中心城区的人口压力。

同时,鼓励北京部分行政办公、教育、科研、医疗等现有和新增功能向河北进行疏解,积极探索整体成系统转移的新模式,引导北京人口的疏解,并把人口疏解的责任和任务作为北京各级政府考核的具体指标,落实到“四个中心”建设、产业结构调整、公共服务与社会管理、重大项目建设等工作中,从而合理引导北京人口向河北各地区疏解。[6]与此同时,提高河北各城市对人口的吸引力,促进人口在京津冀地区的均衡分布;提高河北各城市经济社会发展水平,大力加强城市基础设施和公共服务设施建设,构建便捷的对外交通体系和公共服务体系,构建城市对人口的自然吸引力,吸纳、截留流动人口向北京聚集。

4.优化区域产业功能布局,助推京津冀人口均衡发展

人口与经济发展的均衡是实现人口与经济、社会、资源、环境等系统均衡发展的重点。在未来一段时期内,实现京津冀地区人口均衡发展,需要切实做好优化产业功能布局,助推人口均衡发展。

京津冀各地区应立足各自特色和比较优势,服务于京津冀地区整体定位,坚持产业功能的错位、协同发展。明确分区域功能定位发展,把优化区域功能配置、完善空间布局形态作为重要支撑,切实提高城乡一体化和区域均衡发展水平,推进京津冀各地区人口之间、城乡人口之间收入差距的缩小;着力优化、疏解中心城市产业功能,加快推进落后地区功能完善和产业发展,加快区域产业空间格局由功能过度集中在北京和天津向多功能区域共同支撑转变,塑造产业均衡协调的战略发展格局,从而引导人口空间布局的合理化,保证人口规模控制和人口结构优化得以实现。

5.挖掘资源环境发展潜力,拓展京津冀人口增长空间

在京津冀地区人口发展过程中,资源环境的约束成为制约人口规模发展、人口素质提高的重要因素之一。因此,着力挖掘资源环境发展潜力,扩展人口发展空间,成为京津冀地区人口均衡发展的重要任务之一。对京津冀地区水资源开源节流,把保证供水安全放在首位,加快推进南水北调、城乡污水处理、节水、雨水利用及再生水利用、水资源保护、三大流域综合治理等工程建设。同时完善建设项目水资源论证制度、用水总量控制和定额管理制度、建设项目雨水利用制度、城乡供排水良性运营机制、水利工程管理体制等,以此保证水资源潜力充分发挥,为人口均衡发展创造条件;高效利用京津冀地区土地资源,通过转变土地利用方式,合理确定城乡土地利用规模,遏制城市蔓延,优化土地利用结构和空间布局,建立健全土地宏观调控体系,全面提高京津冀地区土地集约利用水平和土地资源的人口承载力,有效拓展发展空间,为京津冀人口均衡发展提供保障。

*本文系国家自然科学基金项目“我国区域空间结构演化机理、影响因素及其优化研究”(项目编号:41171099)、教育部人文社会科学研究青年基金“京津冀地区服务业空间分工效应及优化研究”(项目编号:14YJC790136)的部分成果。

参考文献:

[1]刘志,李国平.人口长期均衡发展——北京的战略选择[M].北京:科学出版社,2013:57.

[2]张怀振,姜卫兵.环城绿带在欧洲的发展与应用[J].城市发展研究,2005,12(6):34-38.

[3]杨舸.国际大都市与北京市人口疏解政策评述及借鉴[J].西北人口,2013,34(3):43-48.

[4]戚本超,赵勇.首尔人口限制和疏解策略对北京的启示[J].城市发展研究,2007,14(4):83-87.

[5]马亚西.东京、巴黎打造城市副中心为北京建设世界城市提供的借鉴[J].北京规划建设,2010(11):46-47.

[6]李国平.北京人口长期均衡发展水平评价及其提升举措研究[J].前线,2014,3(4):90-93.

责任编辑:林英泽

The Countermeasures Study on the Balanced Development of Population in Beijing-Tianjin-Hebei

XI Qiangmin and LI Guoping

(Peking University,Beijing100871,China)

Abstract:The effective control of population size and rational distribution of population in Beijing,Tianjin and Hebei have played an important role in supporting and promoting the coordinated development of Beijing,Tianjin and Hebei. The current population size of Beijing,Tianjin and Hebei is huge and the growth rate is so rapid. The development of Beijing,Tianjin and Hebei exists the following outstanding problems:first,spatial polarization of the population is serious;second,the contradiction between population,resources and environment is severe;and third,the concentration of population in urban centers is excessive. To solve these problems and achieve the balanced development of regional population in Beijing,Tianjin and Hebei,we should take such five measures as:first,strengthen top-level design and draw up functional regional planning for population development in Beijing,Tianjin and Hebei;second,enhance the regulation of population size,and implement orderly management of the total population;third,reasonably guide the population of Beijing to disperse and form polycentric spatial pattern;fourth,optimize the functional layout of regional industry and boost the balanced development of population;and fifth,excavated resources and environment potential,and expand the growth space of population.

Key words:Beijing,Tianjin and Hebei;population;metropolitan region;balanced development

[作者简介]席强敏(1986—),男,江西省高安市人,北京大学区域经济学博士后,主要研究方向为区域经济、城市经济;李国平(1961—),男,黑龙江省拜泉县人,北京大学首都发展研究院院长,教授,博士生导师,主要研究方向为经济地理、区域经济、城市与区域规划。

中图分类号:F299.22

文献标识码:A

文章编号:1007-8266(2015)04-0077-06