安徽省物流产业集聚对制造业发展的影响

2016-01-12操瑞章武云亮

操瑞章+武云亮

摘 要:产业集聚已经成为增强区域产业竞争力和经济活力的关键,物流产业集聚能够降低物流成本,促进区域经济发展。基于1998-2013年安徽省16个地级市面板数据计算了我省的物流产业集聚度,在此基础上分析了物流产业集聚的发展特征以及物流产业集聚度对制造业发展的影响。实证分析结果表明物流产业集聚的发展存在空间结构性,三大物流区域集聚程度存在差异性。物流产业集聚对制造业影响显著,集聚水平越高,贡献度越大。安徽物流产业集聚要形成合理的空间布局、注重与制造业的协调发展、加强创新和信息化建设。

关键词:物流产业集聚;区位熵;空间面板数据模型;集聚结构与特征

中图分类号:F502

文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2015)05-0014-08

产业集聚是经济全球化和产业转移背景下增强区域经济竞争力和经济活力的关键,物流产业集聚具有的产业联动性和基础服务性能够降低产业发展的交易成本和企业资产的投入,成为推动区域经济发展的新引擎。安徽经济发展总体仍处在工业化的中期,部分地区还处在工业化的初期,物流产业的发展在工业化过程中起到关键性作用。综合性的物流园区、大型的沿江港口以及密集的物流网点加速区域企业商流、物流、资金流和信息流的传递反馈,提高区域经济发展的效率和速度。产业集聚是城市化发展的经济基础,服务业集聚、制造业集聚、农业集聚等共同加速城市化进程,作为服务业的物流产业集聚,在带动服务业本身发展的同时,联动相关制造业发展,加快农产品流通,推动城市化发展。本文立足于安徽省制造业工业,研究物流产业集聚,探讨区域不同城市物流产业集聚对制造业发展的影响。

一、文献综述

产业集聚概念最早可以追溯到亚当·斯密(Adam Smith)的分工与专业化理论[1],后来在马歇尔(Mashall)的规模经济理论、韦伯(Weber)的工业区位理论、科斯(Coase)的交易费用理论、克鲁格曼(Krugman)的中心外围理论等经典理论中均有涉及。产业集聚的定义首次由迈克尔·波特(Michael E?Porter)提出,他认为产业集群是特定领域内相关企业和机构在地理上的集中[2]。国内学者对于产业集聚的研究基本是在波特的基础上结合我国的实际发展起来的,仇保兴和王缉慈是我国较早研究产业集群的学者。后来众多学者从不同的视角发展了产业集聚理论,魏守华(2002)、蔡宁(2002)、吴结兵(2008)等研究了产业集群的竞争优势;王今(2005)、王子龙(2006)、贺灿飞(2007)等研究了产业集聚如何测度;涂山峰(2005)、吴玉鸣(2007)、雷鹏(2011)等研究了产业集聚与经济增长的关系。同时,学者们还从不同产业的角度研究产业集群的发展,刘志彪(2005)现代服务业集聚,陈建章(2009)生产性服务业集聚,李杰(2010)金融产业集聚,李玲(2012)农业集聚等。产业集聚理论在我国已经成熟,研究重点逐渐向产业集群升级、地方性特色产业集群、产业集群与新型城镇化等方向发展。

国外物流产业集聚的研究处于起步阶段。有关物流产业集聚的研究,大部分是从物流产业集聚与区域经济发展的角度来研究的。Porter(1998)研究荷兰运输业时,发现以鹿特丹港为代表的港口物流集聚提高了荷兰运输业竞争力[2]。英国商业趋势研究公司等(Trends Business Research Ltd et al)对英国中东部地区物流产业集群现状进行了实证分析;Hun Soo Lee (2003)认为,韩国仁川国际机场较有潜力成为东北亚地区重要的物流枢纽,但其成功与否取决于能否迅速吸引大量关键的全球物流服务提供商[3];Olli Pekkaxinen(2005)在他的论文中探讨了俄罗斯西北利亚地区的物流产业集聚与竞争力问题[4]。Yasamir Kayikci(2010)认为,联运货运物流中心在实现社会经济与环境可持续发展方面发挥了重要作用,从侧面反映了物流服务业集聚的经济效应[5]。Yossi Sheffi(2012)认为“物流产业集聚是地理上与物流相关的一些列商业活动的集合”,物流产业集聚是区域经济发展的引擎,为区域经济发展提供了一种新的方式[6]。国内物流产业集聚研究方面,吴万敏(2010)、温晓丽(2014)在不同角度下研究物流园区的发展[5-6];刘明菲(2008)、王瑞荣(2014)等研究认为物流产业集聚与区域经济发展密切相关[7-8]。实证研究方面,王珍珍等(2009)通过省级面板数据计算得出物流产业集聚度的地区差异导致了制造业增加值发展水平的差异[9];关高峰等(2012)采用区位熵和灰色关联分析法就物流产业集聚度与六省区域经济发展关联性进行实证研究,结果表明中部六省物流产业集聚度存在差异性[10];王健等(2014)利用动态面板数据模型得出不同区域物流服务业集聚水平对区域经济增长的效应不仅具有空间差异,而且存在动态的时间滞后效应[11]。以上理论分析表明物流产业集聚是物流业升级发展的重要途径,在区域经济发展中起到积极地促进作用。已有研究表明安徽省物流产业发展规模经济不明显、物流集聚尚处于初级阶段,物流中心城市还有待发展。本文从安徽省市级层面考察物流产业集聚与区域制造业的关系,利用区位熵测度安徽1998年以来物流产业集聚的发展水平和空间的差异性,以及三大空间格局物流产业集聚发展的比较;根据安徽物流业实际情况分析物流业集聚发展的模式选择。同时,通过动态空间面板数据模型分析不同空间物流产业集聚对制造业的影响,并提出物流产业集聚发展的政策建议。

二、安徽物流产业集聚的测度与特征性分析

(一)安徽物流产业集聚的测度

产业集聚的测度基于不同的角度有不同的度量方法,市场角度的集中度指数(CRn)、企业角度的赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)、行业角度的空间基尼系数(GiNi)、综合企业与行业的EG指数以及要素空间集聚的区位熵指数(EI)等。

本文借鉴产业集聚度的度量方法和已有物流产业集聚的测度研究,结合物流产业集聚的特点,选取区位熵指数度量物流产业活动的空间集聚水平。

区位熵指数被认为是辨识区域产业集聚的手段之一,借以衡量某一区域要素的空间集聚,反映某一产业的专业化程度,用LQ表示。计算公式如下:

LQ=(Eij/Nj=1Eij)/(Mi=1Eij/Ni=1Mj=1Eij)

Eij表示某一区域 i 产业 j 的就业或产值。N表示该区域产业总数,M表示区域数量(行政区划数量或经济体数量)。

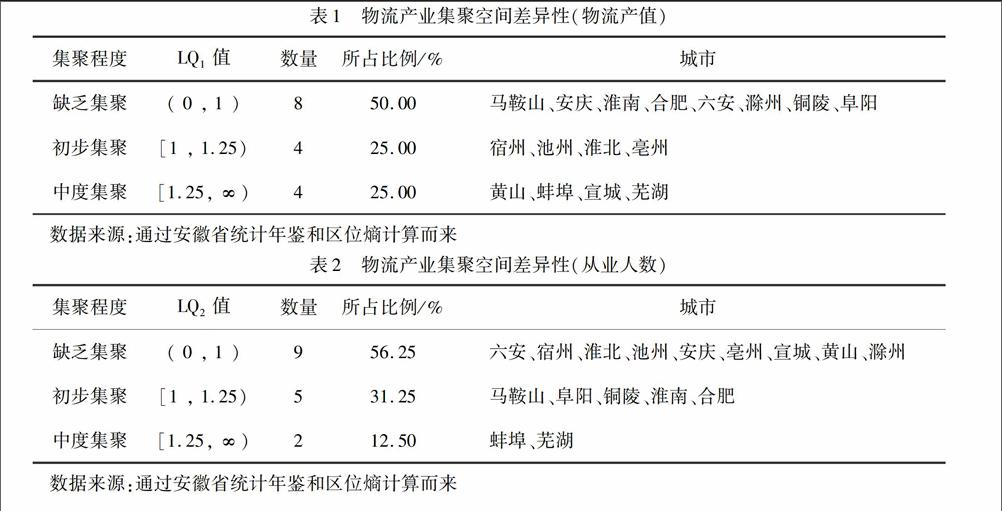

数据均来源于《安徽省统计年鉴》(1999-2014年),在此基础上测算了安徽省16个地级市依据物流产业产值所测算的物流产业集聚度LQ1和依据物流业从业人员所计算的物流产业集聚度LQ2,并测算了历年的平均值(见图1,图2)。LQ1最高的三个城市分别是芜湖、蚌埠和宣城;LQ1最低的三个城市为马鞍山、安庆和淮南。LQ2最高的三个城市分别是芜湖、蚌埠和合肥;LQ2最低的三个城市为六安、宿州、淮北。同时,根据物流产业聚集的均值,将安徽省各市物流产业集聚发展分为三个层次,其空间分布见图3和图4。

(二)安徽省物流产业特征性分析

1. 各市物流产业集聚存在空间差异性和片区性。

安徽省各市物流产业集聚存在空间的差异性。有关产业集聚程度的指标尚未统一,本文按照以1、1.25为临界点(王珍珍、陈功玉,2009),将物流产业集聚程度分为缺乏集聚、初步集聚、中度集聚。在依据物流产值测算的物流产业集聚中,缺乏集聚的城市、初步集聚的城市与中度集聚的城市比例为,2:1:1(表1)。而按照从业人员计算的产业集聚中(表2),安徽省各市物流集聚度差异明显,大部分城市还处在缺乏集聚和初步集聚阶段,尚未形成有效的集聚规模。蚌埠、芜湖是仅有的在两种统计指标中都保持较高集聚的城市,前者得益于其便捷的交通,而后者得益于其快速地经济发展和城市综合竞争力的提升。上文中图3、图4可以直观的反映出安徽省物流产业集聚具有片区性。图3中大体包含北部片区、中部片区和南部片区。图4中主要包括西南山区片区、合肥中心片区、东部外围片区以及皖北片区。西南山区片区和皖北片区,由于交通不便以及工业化发展尚处于初期等原因集聚程度较低,合肥中心片区和东部外围片区物流集聚程度较高。

2. 按不同指标计算的物流产业集聚存在差异性。

依据物流产值指标和物流从业人员指标计算的物流产业集聚存在一定的差异性(见表1,表2)。物流产业中度集聚中,LQ1包含黄山、蚌埠、宣城和芜湖四个城市,在LQ2中仅有蚌埠和芜湖,而合肥、马鞍山、铜陵三个城市在LQ1中处在缺乏集聚的一栏中。由于黄山、宣城物流产业产值在其GDP中所占比例较高,其他产业创造产值能力相对较低,所以按照物流产业产值计算的集聚程度较高。合肥、马鞍山和铜陵是安徽省工业发展较快的城市,城市综合竞争力较强,物流产业产值占GDP比重较低,所以集聚程度较低。物流产业属于劳动力密集型产业,对劳动力需求较大,同时根据城市的实际发展情况,产业从业人员能更好的反映物流产业集

聚的发展。如何提高物流从业人员的GDP创造能力,是物流产业发展面临的一个重要问题。

3. 各市物流产业集聚级别及类型存在差异。物流园区是物流集聚的一种典型模式,安徽省已建成各类物流园区近70个,在建的近100个。合肥被确定为国家一级物流园区布局城市,安庆、阜阳、马鞍山、芜湖被确定为国家二级物流园区布局城市;其他城市则是物流节点城市。各级物流园区之间紧密联系,形成辐射性物流网络(如图5)。全省物流以合肥为物流中心城市,作为省外物流的链接基点和省内物流的运转中心。不同城市物流产业集聚的类型存在差异,铜陵属于资源型城市,逐渐建成以铜及铜制品、化工为特色的物流中心。依托两淮能源和重化工产业基础,建成以能源和重化工产品为特色的物流中心,发展资源型物流产业集聚。依托当地优势产业,将宿州建成以农副产品及其加工品为特色的物流中心,促进农产品物流产业集聚的形成。依托现有的中药材市场,进一步完善现代物流的功能,支持亳州建成以中药材原料及医药产品为特色的物流中心,促进中药材物流产业集聚的形成。发挥旅游城市人流集中的优势,支持黄山建设以文化旅游商品为特色的物流中心,促进旅游产品物流集聚的形成。

4. 三大物流区域产业集聚水平存在差异。

安徽省物流行业规划(2009-2015)将安徽物流产业空间布局分为合肥物流圈、皖江外向型现代物流产业带、沿淮物流产业带三大物流区域。合肥物流圈,主要依托和服务于合肥经济圈,包括合肥、淮南、巢湖、六安、滁州;皖江外向型现代物流产业带,主要依托和服务于皖江城市带,包括马鞍山、芜湖、宣城、铜陵、池州、安庆、黄山;沿淮物流产业带。主要依托和服务于沿淮城市群,包括蚌埠、亳州、阜阳、淮北、宿州(如图6)。合肥物流圈、皖江外向型现代物流产业带、沿淮物流产业带的LQ1值分别为1.13、0.88、1.06,LQ2值分别为0.97、1.02、

1.03。三大物流区域LQ1值相差较大,而LQ2值几乎处在统一水平,按照上文的集聚分类方法,三大物流区域集聚水平处在初步集聚阶段,存在较大的发展潜力。

三、安徽物流产业集聚对制造业的影响

物流产业集聚通过降低交易费用、提高交易频率、建立信任机制和监督软约束、扩大规模经济等来降低制造业的成本,提高制造业的生产效率,促进制造业升级发展。物流产业与制造业联动发展是我国物流产业发展的战略之一,本文基于动态空间面板数据模型实证分析安徽省各地级市物流产业集聚与制造业联动发展的程度与经济效应。

(一) 模型设计和变量、数据选择

物流产业集聚对制造业的经济效应理论模型尚未成熟,本文参考王珍珍等(2009)利用古典经济学理论构建两者之间的理论模型。古典经济学理论认为物质资本、人力资本、自然资源和技术是经济发展的决定性因素。在此理论基础上,本文将物流产业集聚作为制造业的投入要素引进模型,为简化模型,采用柯布—道格拉斯生产函数形式:

M=ALαKβLQγ (1)

其中,M表示制造业增加值,L表示人力资本,K表示物质资本,LQ表示物流产业集聚度,A为自然资源(技术)变量,α、β、γ为变量的弹性,0<α、β、γ<1。对上式两边取对数形式:

lnM=lnA+αlnL+βlnK+γlnLQ (2)

假定短期内某一地区自然资源和技术不变,根据上式理论模型建立计量模型:

模型一:

lnZit=α0+α1lnLit+α2lnKit+α3lnLQit+μit (3)

模型二:

lnZit=α0+α1lnLit+α2lnKit+α3D1lnLQit+α4D2lnLQit+α5D3lnLQit+μit (4)

模型三:

lnZit=α0+α1lnLit+α2lnKit+α3D4lnLQit+

α4D5lnLQit+α5D6lnLQit+μit (5)

其中,Zit表示安徽省i市t年的工业增加值,以各市全部规模以上工业企业工业总值为衡量指标;Lit表示安徽省i市t年的人力资本,以各市从业人数为衡量指标;Kit表示i市t年的物质资本,以各市固定资产全部规模以上工业企业固定资产(原价)为衡量指标;LQit表示i市t年物理产业集聚度,以LQ2为衡量指标;D为虚拟变量,μ为误差项。各虚拟变量表示的含义如下:

D1=1,缺乏集聚0,其他

D2= 1,初步集聚0,其他

D3=1,中度集聚0,其他

D4=1,江淮物流带0,其他

D5= 1,合肥物流圈 0,其他

D6=1,皖江物流带0,其他

以上指标的数据均来源于《安徽省统计年鉴》(1999-2014)。

(二) 模型估计与检验

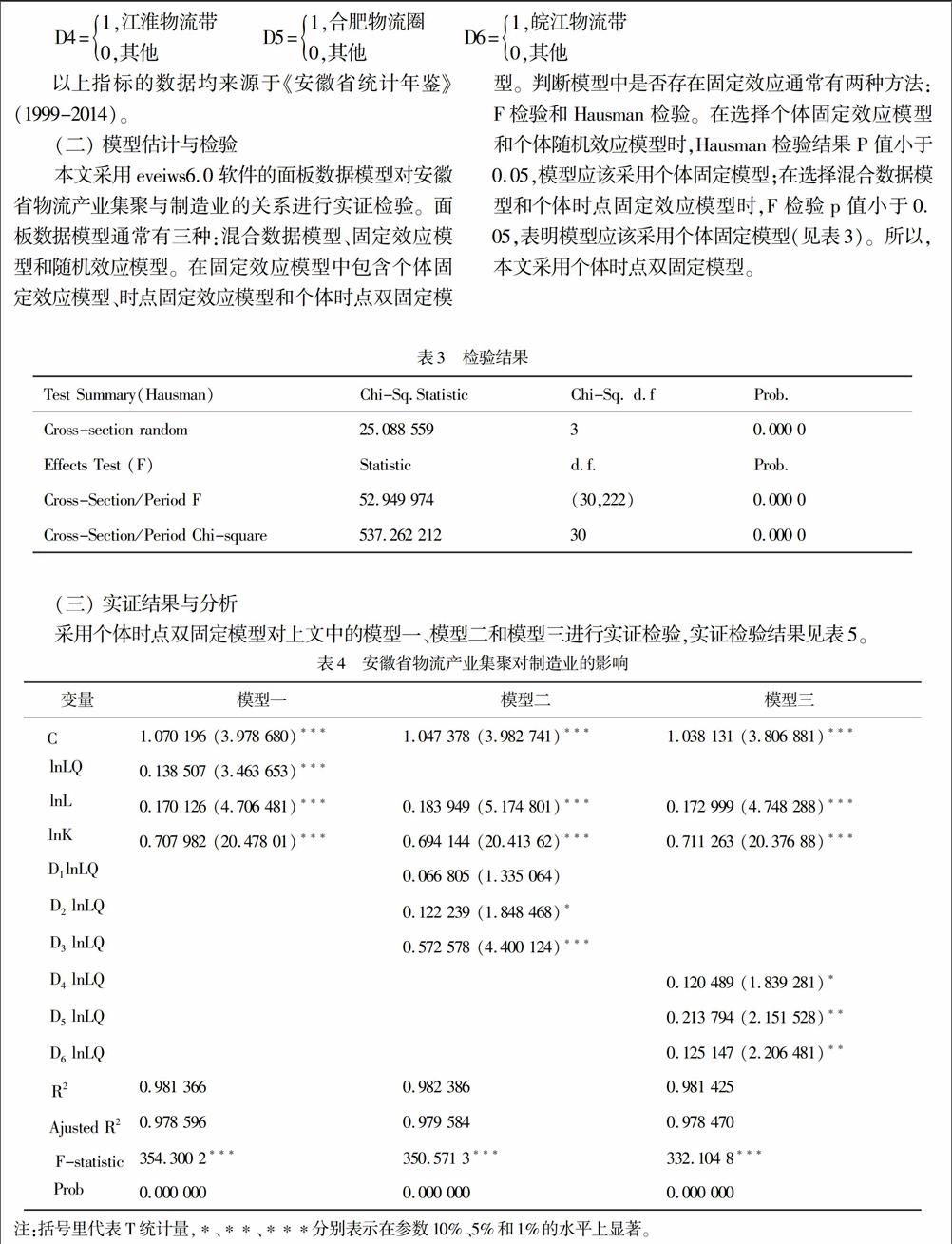

本文采用eveiws6.0软件的面板数据模型对安徽省物流产业集聚与制造业的关系进行实证检验。面板数据模型通常有三种:混合数据模型、固定效应模型和随机效应模型。在固定效应模型中包含个体固定效应模型、时点固定效应模型和个体时点双固定模型。判断模型中是否存在固定效应通常有两种方法:F检验和Hausman检验。在选择个体固定效应模型和个体随机效应模型时,Hausman检验结果P值小于0.05,模型应该采用个体固定模型;在选择混合数据模型和个体时点固定效应模型时,F检验p值小于0.05,表明模型应该采用个体固定模型(见表3)。所以,本文采用个体时点双固定模型。

(三) 实证结果与分析

采用个体时点双固定模型对上文中的模型一、模型二和模型三进行实证检验,实证检验结果见表5。

在回归之前对各个变量进行了单位根检验,检验结果表明所有变量在取对数后均不存在单位根,表明模型中的变量具有稳定性;协整检验结果表明各变量之间存在协整关系。所以,回归结果消除了伪回归,回归结果具有一定的真实性。由表4可知:

在模型一中,变量、模型均在1%上水平上显著,物流产业集聚、人力资本和物质资本共同影响制造业的产值。其中物质资本系数最大,表明在推动安徽省工业化过程中,物质资本作用最大,其次是人力资本,物流产业集聚作用相对较小。这也一定程度反映安徽省工业化进程仍处在工业化中期的前半期阶段,基础设施建设大规模开展,资本需求巨大增长。

在模型二中,变量D1lnLQ未通过显著性检验,其他变量均通过。D1lnLQ表示缺乏集聚区域的物流产业集聚,未通过检验表明该区域物流产业集聚尚未对制造业产生显著性影响。缺乏集聚区域主要分布在安徽省的北部、皖南山区,自然资源相对匮乏、交通不便,农业产值占比较高,大部分处在工业化初期阶段。在物流产业初步集聚和中度集聚区域,物流产业集聚对制造业都具有促进作用。中度集聚的贡献度高于初步集聚表明随着物流集聚的提高,其对制造业的作用增大。在中度集聚区域均有城市特色的主导型产业,如芜湖汽车产业、文化旅游产业等;蚌埠交通运输业、玻璃产业、滤清器产业等,带动服务于主导产业的物流业集聚的发展,物流产业集聚又进一步推动制造业的发展。在初步集聚区域,马鞍山、淮南、铜陵自然资源禀赋优越,带动了服务于资源型工业的物流产业集聚的发展。

在模型三中,变量均通过显著性检验。合肥物流圈、皖江外向型现代物流产业带、沿淮物流产业带三大物流区域对制造业的产值都起到积极地促进作用。其中,合肥物流圈区域物流产业集聚对工业的贡献最大,皖江外向型现代物流产业带和沿淮物流产业带对其贡献几乎相等,这与安徽省经济发展的现状基本吻合。合肥物流圈得益于省会城市的吸引力,聚集省内大部分物流技术人才,提高物流产业对制造业的联动效率。皖江城市带承接产业转移示范区的建立对于区域物流发展提出较高要求,物流发展水平直接影响到产业转移的速度与效率。沿淮物流产业带发挥淮河水运优势推动制造业集聚的形成和发展,加速皖北工业化和现代化进程。

四、结论与政策建议

物流产业集聚的研究仍处在初步阶段,理论不足、数据缺乏,根据物流产值和物流从业人员指标计算物流产业集聚只是总体上反映物流产业集中的程度,缺乏微观数据的支持。

(一)根据上文分析,本文主要有以下结论:

1. 安徽省物流产业集聚总体水平较低,各市物流产业集聚存在空间差异性。

通过区位熵计算的安徽各市物流产业集聚水平大部分处在缺乏集聚和初步集聚阶段,物流产业尚未形成有效的集聚规模。物流存在空间的差异性和片区性,地域分割、地区封锁和行业垄断使得物流资源整合和集聚化发展存在一定的枷锁。物流产业辐射网络尚未形成,区域性物流集聚中心发展缓慢。安徽外围市县物流发展明显落后,影响了安徽省物流总体水平的提高。

2. 物流产业集聚对安徽省制造业促进作用明显,集聚水平越高,贡献度越大。

安徽物流产业集聚对制造业影响效果显著。不同的集聚水平,影响效果存在差异,集聚阶段越高,对工业促进作用越明显。物流围绕城市主导型产业向集聚化方向发展,进一步降低企业的交易成本,提高制造业的生产效率。物流集聚规模的扩大的技术水平的提高有利于企业选择物流服务外包,企业可以专注于自身的核心竞争力,降低固定资产的投入,提高资产的收益率。

3. 三大物流区域物流集聚水平存在差异,对制造业的贡献度不同。

三大物流区域物流分别处在安徽的北部、中部和南部。地理位置和经济发展水平的差异决定了物流产业集聚水平的差异,物流产业集聚水平的差异形成了对制造业联动效应的不同。合肥物流圈、沿淮物流产业带以蚌埠市物流产业集聚水平最高,形成以蚌埠为物流集聚中心、其他周边城市为外围的沿淮物流产业带空间发展布局。皖江外向型现代物流产业带主要以长江为轴,其他沿江城市为点,形成物流产业点轴发展模式。合肥物流圈是安徽省物流发展的总枢纽,辐射全省,向网络型方向发展。

(二)政策建议

根据实证结果和结论,结合安徽目前物流业发展现状,提出促进安徽物流产业发展的政策建议:

1. 政府统筹物流园区建设,形成合理的物流空间布局。

物流产业作为生产型服务业, 其产品的生产和销售局限在区域范围内, 发展规模受到市场需求量和辐射范围的严格限制。在安徽全省物流园区建设方面,政府需统筹规划,在区域中心城市建设大型综合的物流园区(如阜阳、蚌埠、合肥、芜湖、马鞍山、安庆市),其他区域建设与当地产业发展、市场需求相匹配的物流园区规模,或者建设物流基地、物流节点等小规模物流集聚区(其他市县)。在重要交通枢纽城市,包括铁路中转站城市(蚌埠、合肥)、沿江港口城市(如芜湖、马鞍山、安庆)、重要航空城市(黄山、安庆、九华山)建设铁路、水路、航空三位一体的物流中转中心。

2. 政府应该重视物流集聚化发展与工业发展的协调性。

集聚化、规模化发展是物流产业发展的重要趋势。物流产业集聚化发展,形成规模经济和外部性,降低交易的成本,提高物流效率。随着制造业的深度发展,物流服务外包将是企业选择的主要物流模式,物流集聚对工业发展的促进作用愈加明显。政府在促进区域制造业升级的同时,要重点关注物流发展水平,促进制造业与物流产业协调发展。各市应该发展与其特色主导型产业(合肥高新技术产业、芜湖汽配、铜陵有色、蚌埠玻璃等)相适应的特色物流产业集聚。安徽是东部产业转移的重要接受地,加强物流基础设施建设,提高物流发展水平,形成工业园区物流集聚,能更好吸引优质企业的转移。

3. 提高物流企业的创新能力,实现物流集聚的优化升级。

创新是企业、产业、区域经济体乃至整个社会发展的动力。集群创新是集聚内企业发展的新动力,物流产业集聚形成的物流集群创新是物流企业提高创新能力、推动物流集聚优化升级的重要模式。物流集群创新通过物流产业的集聚优势、隐性交流、知识溢出和技术转移提高集聚内企业的创新能力和创新动力。随着安徽物流产业的发展,其面临的优化升级问题将日趋严重,创造有利于创新的集聚氛围、加强物流企业创新的政策支持与资助是解决问题的关键。物流创新分为自我发展创新和外界需求创新,自我发展创新是企业自身的主动创新,而外界需求创新则是由于产业升级发展或者新的产业形态的出现—淘宝村引致的物流企业创新。芜湖市2014年拟计划建设100个淘宝村,这种新的业态发展引致新的物流需求。

4. 加强物流产业信息化建设,形成物流虚拟集聚发展。

企业虚拟集群是指以合作创新与共同发展为内容和目的,借助先进的通信技术和互联网络,相互关联的企业及其他组织机构通过正式和隐性契约所构成的相互依赖共担风险且长期合作(在虚拟空间)的集聚体[12],阿里巴巴、淘宝、京东等电商就是企业虚拟集聚的代表。电子商务的快速发展对物流产业提出了更高的信息化、实效性要求。加强物流产业信息化建设,形成物流虚拟集聚发展是物流集聚发展中重要模式之一。通过建设物流信息平台,搭建物流需求方与供给方信息交流与分享平台,提高供需双方的匹配速率。同时,公众信息平台有利于形成监督与诚信机制,降低不确定风险。虽然已经建立安徽物流公共信息平台,但是活跃度较低,并未发挥平台的作用。

参考文献:

[1] 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究[M]. 北京:商务印书馆,1981.

[2] Porter, M.E. Clusters and the new economics of competition[J]. Harvard Business Review, 1998, 76(6): 77-90.

[3] Hun soo Lee,Han Mo Yang. Strategies for a Global Logistics and Economic hub: Incheon International Airpor[J]. Journal of Air Transport Management,2003 (3): 113-121.

[4] Olli Pekkarinen.Northwest Russian Transport Logistics Cluster:Finnish perspective [J].Lappeenranta University of Technology,Northern Dimension Research Centre,2005(14):76-78.

[5] Yasanur Kayikci. A Conceptual Model for Intermodal Freight Logistics Centre Location Decisions [J]. Procedia Social and Behavioral Sciences,2010(3):6 297-6

311.

[6] Y. Sheffi. Logistics clusters: delivering value and driving growth[M]. Cambridge:MIT Press, 2012.

[7] 吴万敏,倪良新.承接产业转移中安徽物流业发展战略的思考[J].华东经济管理,2010(6):32-34.

[8] 温晓丽.现代物流产业集聚区发展问题探讨—基于地区产业价值链的视角[J].物流技术,2014(3):39-42.

[9] 刘明菲,孙君军.物流产业集聚度与区域经济关联性分析[J].铁道运输与经济,2008,30(6):8-11.

[10] 王瑞荣,李志彬. 区域经济发展与物流产业集聚程度的相关性研究[J].物流技术,2014(6):246-248.

[11] 王珍珍,陈功玉.我国物流产业集聚对制造业增加实证研究—基于省级面板数据的分析[J].上海财经大学学报,2009(12):49-56.

[12] 关高,董千里,白泽平.中部六省物流产业集聚与经济关联性实证研究[J].物流技术,2012,31(9):245-249.

[责任编辑:范 君 李 丽]