地方政治势力的兴起与历史人物形象重塑

——以罗愿《新安志》汪华记载为中心的考察

2016-01-08董乾坤

董乾坤

地方政治势力的兴起与历史人物形象重塑

——以罗愿《新安志》汪华记载为中心的考察

董乾坤

隋末唐初,徽州豪民汪华聚众起兵,带甲十万,保捍乡里,据有歙、宣、杭、睦等六州之地,归唐后封越国公。然而对于此人,不仅唐史无传,即便南宋以前官方史书也多以“贼”称之。南宋淳熙二年(1175),罗愿编修《新安志》对其形象加以重新塑造,并获成功,汪华的“英雄”形象逐渐被后世接受。进入宋代以后,徽州汪氏取得了科举考试上的巨大成功,他们或任职于中央,或掌权于地方,政治地位迅速上升。他们利用中央的敕封政策不断提高汪华神的称号与地位,借以抬高自身。罗愿利用编修《新安志》之机,从各个方面为汪华正名并取得成功,与以汪氏为核心的徽州地方政治势力的兴起密不可分。

汪华;罗愿;《新安志》;徽州;书籍史;徽学

汪华作为“徽州第一伟人”(叶显恩语),近年来围绕其身世、事迹及信仰,学界取得了诸多成果*汪蔚云:《论汪华的起兵反隋》,《安徽史学通讯》1959年第3期;蒋立松:《从汪公等民间信仰看屯堡人的主体来源》,《贵州民族研究》2004年第1期;唐力行:《从杭州的徽商看商人组织向血缘化的回归——以抗战前夕杭州汪王庙为例论国家、民间社团、商人的互动与社会变迁》,《学术月刊》2004年第5期;万明:《明代徽州汪公入黔考——兼论贵州屯堡移民社会的建构》,《中国史研究》2005年第1期;汪柏树:《徽州歙县瞻淇的王祖祭》,《安徽师范大学学报》2007年第2期;李发:《跋〈奉籍归唐表〉等相关石刻》,《历史文献研究》(总第28期),2009年;汪柏树:《新安之神、靖民之神——罗愿〈新安志〉关于汪华的研究》,《黄山学院学报》2009年第1期;冻国栋:《唐宋间黟、歙一带汪华信仰的形成及其意义》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第25辑,2009年;汪大白:《臆论关于汪华的神奇传说和神灵崇拜》,《黄山学院学报》2012年第6期;苏婷:《徽州地区汪华信仰研究》,安徽大学硕士学位论文,2012年;丁希勤:《唐宋汪华的神话故事与徽州社会变迁》,《安徽史学》2013年第3期;章毅:《理学、士绅与宗族:宋明时期徽州的文化与社会》第五章,香港:香港中文大学出版社,2013年;张佩国:《林权、坟山与庙产》第八章,北京:中国社会科学出版社,2014年。。有关汪华的生平事迹及其信仰的诸多问题,在这些成果中得以解决。然而阅读文献亦不难发现,对汪华的身份界定,历史文献有一个不断塑造的过程。在汪华归唐之初,唐朝官方即通过《高祖封越国公诰》以及《左卫白渠府统军诰》肯定了其功绩和权力。两篇诰文皆有石刻为证*《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第11册,郑州:中州古籍出版社,1989年。,且前一篇诰文亦被《全唐文》收录*《全唐文》卷1,影印本,北京:中华书局,1985年。,汪华的身份得到唐朝官方的正面肯定是无疑的。然而,对于这样一个具有“公”之封号的人物,据学者研究,新、旧《唐书》皆未给其立传。不仅如此,司马光《资治通鉴·唐纪五》则直称汪华为“贼帅”。这一形象至淳熙二年(1175)刊刻的罗愿《新安志》得到了颠覆性的重塑。

罗愿,字端良,“尤号雄深雅健,为当时所称。有《尔雅翼》《新安志》《鄂州小集》等书传于世”*(明)宋濂:《宋学士文集》卷44《芝园集卷第四》,“万有文库”第二集,上海:商务印书馆,1937年,第779页。。其父罗汝楫,官至吏部尚书,除龙图阁学士。罗愿始受父荫,后于乾道二年(1166)登第,知鄂州。《新安志》在后世多次重刻,影响深远,今流行本为光绪十三年(1887)李宗煝重刻本。据汪柏树的研究,《新安志》从三个方面为汪华翻案:第一,为汪华立传;第二,汪华是主动归顺而非被迫投降;第三,汪华是有大功的英雄而非贼*见前揭汪柏树《新安之神、靖民之神——罗愿〈新安志〉关于汪华的研究》。。这一翻案是成功的,自此之后,汪华的“英雄”形象逐渐被后世所接受。

不难想象,作为汪华的同乡,罗愿为汪华翻案自有其合理之处。但笔者认为,罗愿此举之所以能够成功,与宋王朝对民间诸神的敕封政策,特别是以汪氏为首的徽州地方政治势力的兴起有着密切的关系。下面即以《新安志》为线索对此展开探讨,疏漏之处,祈请方家指正。

一、宋代对汪华的敕封

汪华死后,虽在官方史书中未获得应有的肯定,但他在徽州很快就被作为神加以祭祀。目前所知最早的相关记载应为汪台符的《歙州重建汪王庙记》(以下称《庙记》),此文除《新安志》有节录外,有三个版本可供参考,分别见于《文苑英华》《五代史记注》和《全唐文》。前二者文字完全相同,《全唐文》稍有差异,但文意相同*前揭冻国栋《唐宋间黟、歙一带汪华信仰的形成及其意义》曾对《文苑英华》和《全唐文》所载文字进行逐一比对。。《文苑英华》最早收录该文,因论述需要,此处不惮烦琐,将全文录载如下:

天不欲盖,地不欲载,两曜不欲凝,万根不欲生。玉石一尘,贤愚一血,则神人不得不降,圣人不得不作,我唐不得不兴,越公不得不起。起而不失进退存亡者,越公得之矣。隋鹿无主,群雄率舞,公矫翅一鸣,声著千古。提山掬海,沃沸填危,扫平反侧之源,归我唐虞之际。武德四年,高祖下制曰:汪华往因离乱,保据州郡(《新安志》作“乡”),镇静一隅,以待宁晏。识机慕义(志作“化”),远送款诚。宜从褒宠,授以方牧。可使持节歙、宣、杭、睦、婺、饶等六州诸军事。感天人知已,瞻玉阙言怀,龙剑一沉,死而不朽,贞观二十三年也。有棠树之诗,无良丈之叹,固得父老请建祠堂在厅之西。大历十年,刺史薛邕迁于乌聊东峰。元和三年,刺史范传正又迁于南阜,即今庙是也。中和四年,刺史吴公圆克荷冥应,复新栋宇。迄今,司空浔阳公景慕英尘,经始灵宫,凡三迁饰。物不告劳,民惟求旧。济于时、死于国,功宣教化则祭之,其余不在祀典。狄梁公按察江淮,焚淫祠七百所,朝野韪之。所谓能执干戈以卫社稷,越公欲盖而彰,虽焚不可得矣。且汤不干,尧不湿,曷显圣人之政。唐历十有九帝,二百八十年,其时间有奴狂仆醉,触破王化。洎僖皇岁庚子,盗起曹南,逆尘犯跸,我淮王大叫义声,千里奔命,宣、池、濠、寿、滁、和九郡,统(一作“绕”)我马棰,分我君忧,苟无将将之雄,莫破铮铮之胆。我司空浔阳公独危(一作“陶雅”,尝为歙州刺史二十年)仁义礼乐,饵舒、池、常、润,于歙,最为政第一。慰本城之人,筑久长大本,岂矜庄严(一作“壮丽”)一祠,企望六郡,直在乎开物成务,遗民金石者也。台符,越公之裔,浔阳之吏。祖能神,主能贤,辞或不直,作神之羞,辱主之命。诏我邦人,同归典实,庶可与言文论政矣。龙集壬戌*即唐天复二年(902),据(宋)罗愿《新安志》卷1《汪王庙考实·碑记》,见萧建新、杨国宜校著《〈新安志〉整理与研究》(合肥:黄山书社,2008年),第44页。按:本文所引《新安志》文字(包括所注页码),除特别说明外,皆出自该书。十二月十有一日谨记。*(宋)谢昉等编:《文苑英华》卷815《歙州重建汪王庙记》,影印本,北京:中华书局,1966年,第4304页下~4305页上。

由此可知,汪华死后即受到汪氏族人的祭祀。但从“建祠堂在厅之西”来看,当时应为类似于家庙的场所,其祭祀的人群也应仅限于汪氏族人,作为一种怀思先人的形式*日本学者斯波义信曾认为汪华死后所建庙宇为“汪台符庙”,实误。见[日]斯波义信《宋代江南经济史研究》,方健、何忠礼译,南京:江苏人民出版社,2012年,第405页。。然而,一百多年后,其地位开始上升。大历十年(775),时任歙州刺史薛邕将其祠堂迁于乌聊东峰,祭祀性质或许由此开始发生变化,从祖先转向神灵。元和三年(808)再迁至南阜,其后至少在汪台符撰《庙记》时,地址一直未变。中和四年(884)再加修葺,这就是所谓的“三迁饰”。至迟在天复二年(902),祭祀汪华的场所已称“庙”。由此可知,其身份由汪氏祖先“人”升至具有神力的“神”,这一过程在唐朝即已完成。其祭祀场所的位置从其家迁至其起义之处乌聊山,再至南阜,亦说明祭祀群体在唐时即已越出汪氏后人,成为徽州当地一个具有象征意义的公共神。当然,其范围有多大,尚不清楚。

不过,从《庙记》来看,祭祀汪华的正当性在初时并未得到政府的认可。《庙记》中指出,狄仁杰在江南毁淫祀时,对汪华的祭祀亦在被毁之列,尽管汪台符为“越公欲盖而彰”而不无得意,但当时未获得合法性亦是事实。据冻国栋的考证,狄仁杰毁淫祠在唐垂拱四年(688)左右,此时距汪华去世(649)仅三十余年,此说当可信*见前揭冻国栋《唐宋间黟、歙一带汪华信仰的形成及其意义》,第122页。。随后历经一百多年,才得到地方官的认可并实现了“三迁饰”,但是否获得中央政府的认可尚未可知。

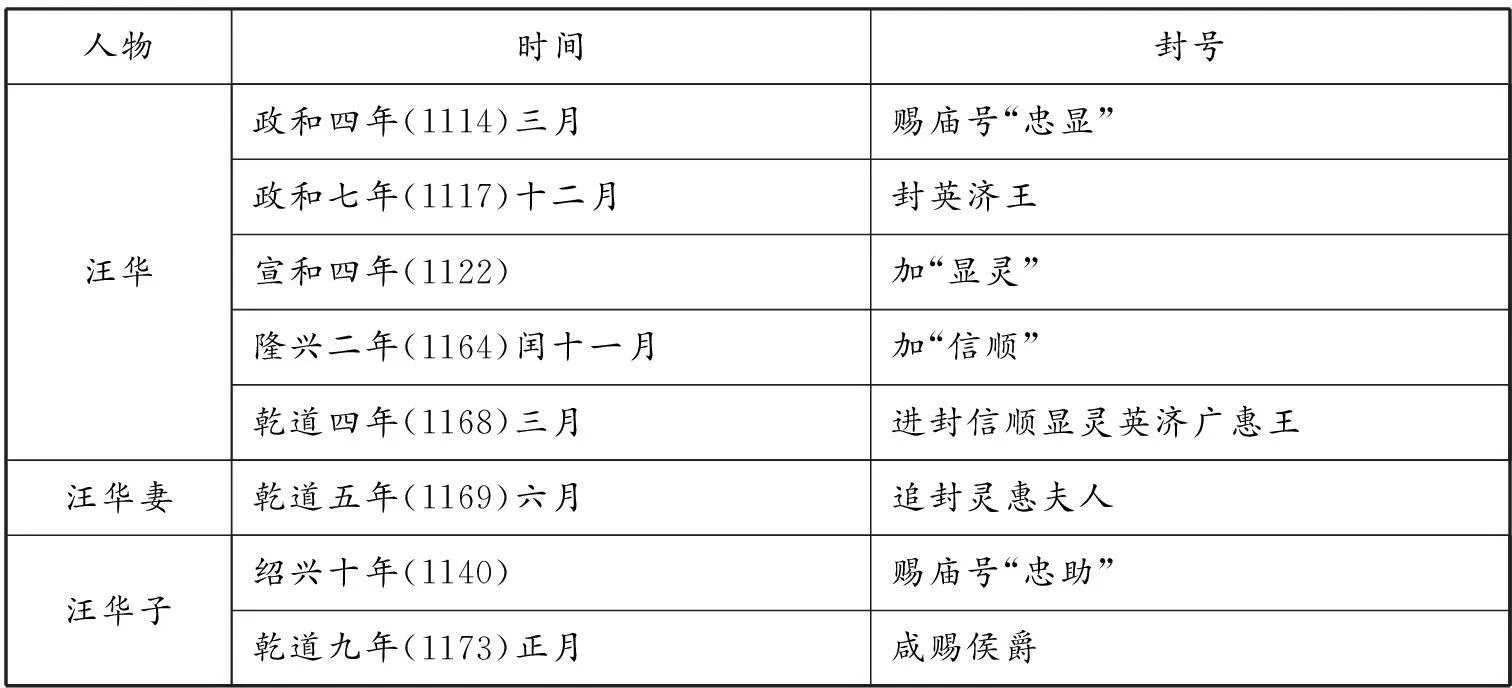

汪华作为“神”的身份正式得到中央王朝的认可,据目前所掌握的史料来看是在宋朝。“及国朝东封秩群祀,郡人方演知州事,上唐所赐诰命为奏,请追封灵惠公。”*(宋)罗愿:《新安志》卷1《祠庙》,第35页。这次请封的结果,据胡伸记载,“及章圣东封,始载国朝祀典”*(明)程敏政:《新安文献志》卷61《行实·唐越国公行状》,明弘治十年(1497)刻本。。随后很长时间内未见敕封,直到政和四年(1114)宋朝政府才正式敕封,并不断加封。据《新安志》卷一《祠庙》所载,至南宋淳熙二年止,对汪华及其家人的敕封达八次之多(表1)。

表1 北宋末南宋初对汪华及其家人的敕封

可见,自北宋末的政和四年至南宋初的乾道四年,五十多年间,汪华的地位迅速上升,并荫及妻、子。朝廷的态度无疑使得汪华及其神力在徽州当地的影响空前增强。这一事实应是罗愿在《新安志》中高度重视汪华身份的直接原因。然而,徽州名人除汪华外,生活于南朝的程灵洗声名更大,不仅《南史》《陈书》有传,且死后配享梁武帝,其身份早已获官方认可。据嘉靖《祁门善和程氏族谱》载,程灵洗在南朝陈光大元年(567)即已得到中央官府的敕封。不过,入宋以后则迟至南宋嘉定十六年(1223)方首次得到宋政府的敕封*(明)程昌:《祁门善和程氏族谱·程氏宠光录》,嘉靖二十四年(1545)刻本,上海图书馆藏。。汪华的身份何以在宋代出现如此大的变化?下面笔者即从汪氏族人在两宋时期政治势力的迅速上升入手,对此加以分析。

二、淳熙二年以前徽州汪氏在政治上的兴起

关于汪氏何时迁入徽州,汪华是土著还是侨民,由于缺乏可靠资料,目前尚无定论*[日]臼井佐知子:《徽州汪氏家族的迁徙与商业活动》,《江淮论坛》1995年第1期;冻国栋:《唐宋间黟、歙一带汪华信仰的形成及其意义》。。但至迟在唐中叶,汪氏即为徽州大族是可以肯定的。斯坦因敦煌文书2052号《新集天下姓望氏族谱》行93载有歙州之姓望:

歙州 郡出五姓 叔孙 方 谏 授 汪*唐耕耦、陆宏基编:《敦煌社会经济文献真迹释录》第1辑,北京:书目文献出版社,1986年。

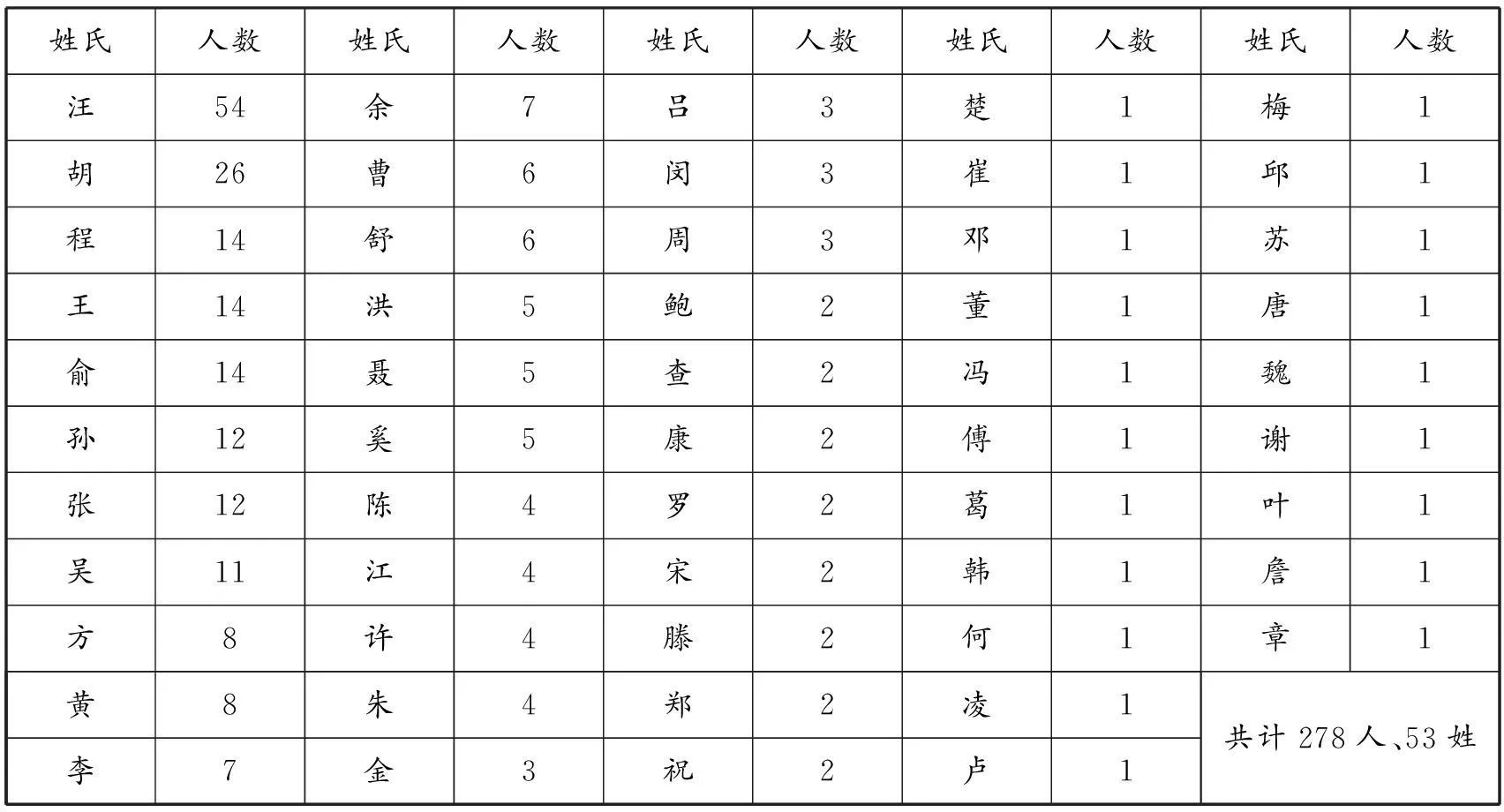

据王仲荦考证,《新集天下姓望氏族谱》大致编于唐德宗时期(780—805)*王仲荦:《〈新集天下姓望氏族谱〉考释》,《敦煌吐鲁番文献研究论集》第2辑,收入氏著《华山馆丛稿》,北京:中华书局,1987年。本文所据为后著所录。。汪姓为五大姓之一,此记载应为可信。此后的情况虽不可知,但《新安志》卷八《进士题名》(以下简称《题名》)所载自北宋太平兴国五年(980)至南宋淳熙二年(1175)年之名单,记录了徽州汪氏发展的趋势*具体参见前揭《新安志》第239~255页。。在此195年间,被《题名》收录的徽州各类进士有278人,包括53姓,其具体情况见表2。

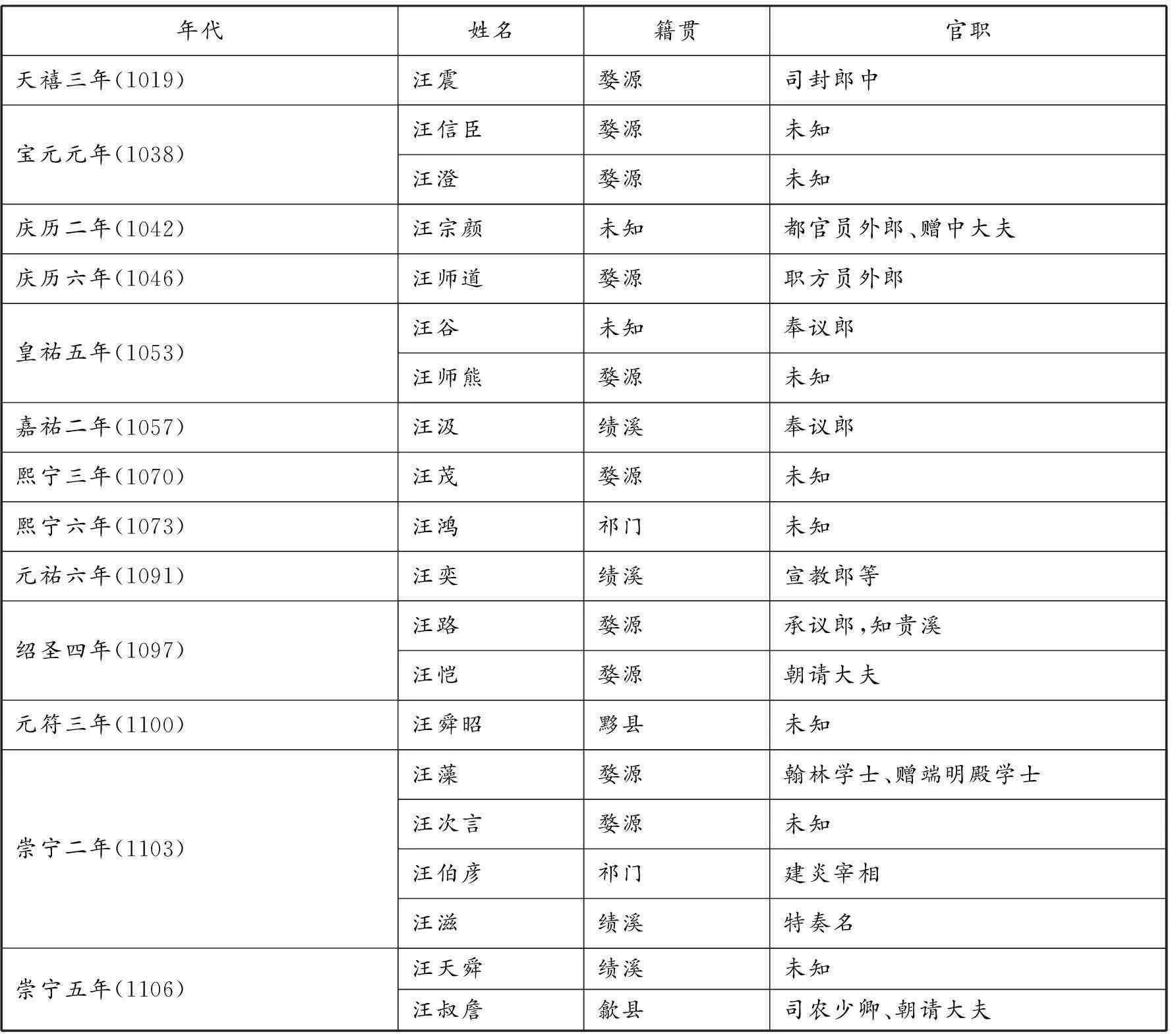

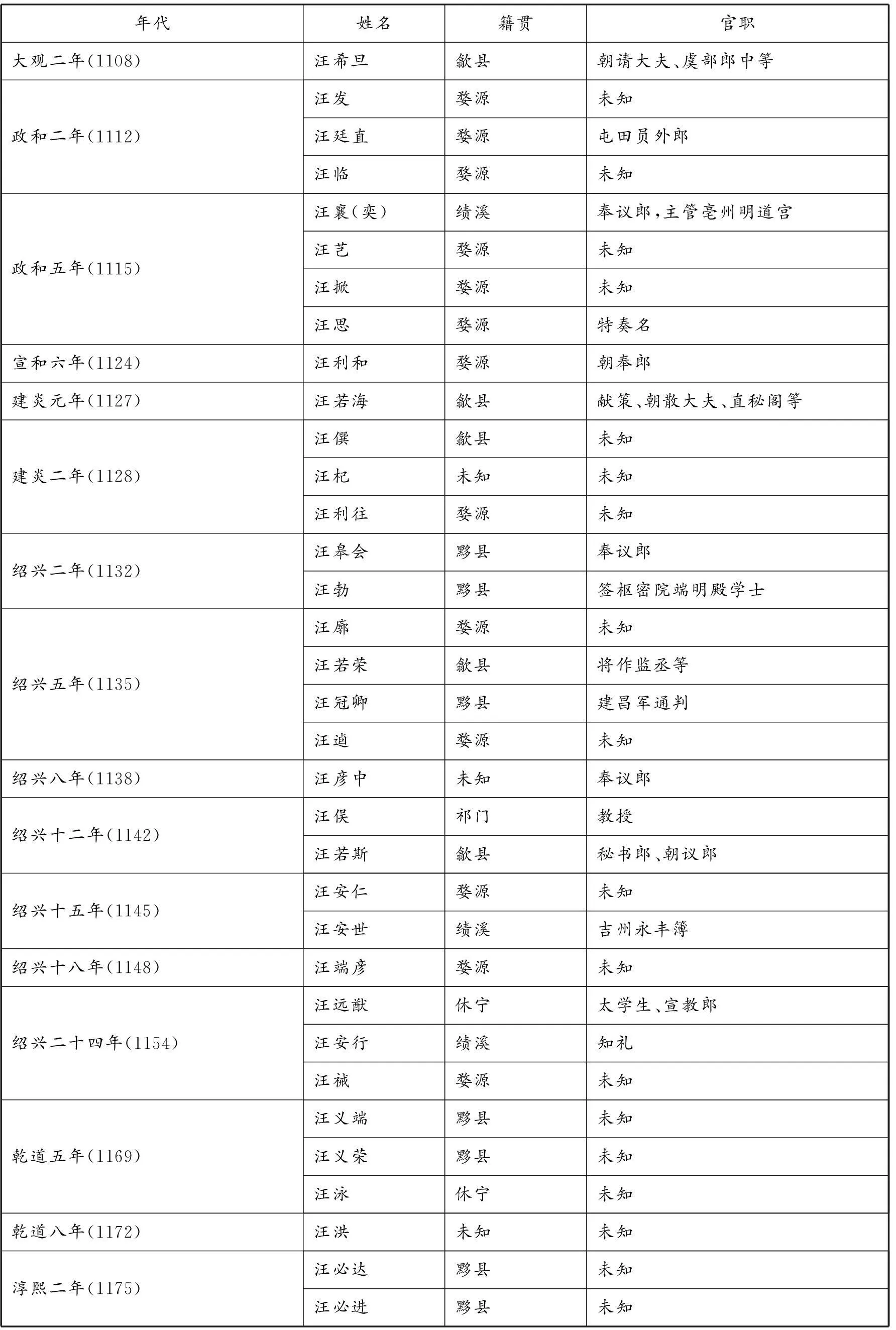

据此可知,汪氏族人的登第人数位列第一,占总人数的近五分之一,是第二位胡氏的两倍以上,是第三位程氏的近四倍。不仅如此,汪氏在官职的级别上亦称冠全郡。在此278人中,获大学士职衔的有8人,而汪氏即占3人,其中汪伯彦“高宗即位,擢知枢密院事。未几,拜右仆射”*(元)脱脱:《宋史》卷473《列传第二百三十二》。,官至宰相,是两宋之际高宗集团的核心人物之一,极大影响了当时的政局。由此可见,此时的汪氏在科举方面,无论是数量还是质量都遥遥领先。如果再对历年汪氏登第情况进行分析,我们亦会发现,其登第人数并不均匀。自北宋天禧三年(1019)汪氏族人首次登第至宣和六年(1124)的105年间,汪氏有29人登第,占同时期全郡人数188人的六分之一不到。而从建炎元年(1127)至淳熙二年(1175)仅仅48年间,汪氏有25人登第,占汪氏总登第人数的近一半,占同时期全郡登第总人数90人的四分之一以上(见表3)。这说明,与北宋相比,南宋时期汪氏的政治势力迅速膨胀。

表2 《新安志·进士题名》载徽州进士姓氏

表3 《新安志·进士题名》载北宋至南宋淳熙二年汪氏科举情况

续表3

不难想象,至罗愿于淳熙二年刊刻《新安志》时,由于汪氏在科举上取得巨大成功,必然对中央朝政与徽州地方社会产生有效的影响。但是,这种影响以及汪华自政和四年后不断得到敕封,是否与《新安志》关于汪华的形象重塑有直接关系呢?笔者认为要解决这一问题,还要从罗愿立论所依据的两篇文献谈起。

三、《汪王庙考实》所依据的两篇文献

罗愿在《汪王庙考实》之后加一“按语”:

右考实之文。先是,郡太守郏公,精意在民,祷王必应,政成,欲传广其威灵,得告命于官府,得诗文于金石,复访求遗事。于是州之人士及耆老王实辈,各致所闻。既已诠次,愿于公辱礼闱知己之分,窃从假观之,亦欲一出意见,而卷帙既定,方亟于攻木,不敢有所动摇。独念王归唐大节,自我先侯及丞相、内翰两汪公,今致政尚书金公(即金安节,休宁人——引者注),皆有翰墨,力为发明。复辄考其款附月日,与王雄诞战伐先后,蕲以益信前说。说始萌芽,又旁订凡语及王者十一事,以备采择,考实辨疑,先侯诗语也,故本之。乾道五年九月朔,州民罗愿述。*(宋)罗愿:《新安志》卷1,第45页。

此“按语”详细说明了罗愿对汪华如此重视的原因及其考证的过程。综合起来,其原因有二:其一,为“广其威灵”,受时任徽州太守郏公之请,为汪华辩诬;其二,汪华何时归唐,事关大节,且前有其父罗汝楫及丞相汪伯彦、内翰汪藻、致政尚书金安节等人“力为发明”,罗愿此举可视作完成前人之志的努力。罗汝楫、汪伯彦及汪藻有关汪华的考证之文目前已难找到,但据《新安志》可知,罗愿对前代史书中有关汪华的记载相当熟悉,所以,他才能详征博采作“考实之文”。结合《新安志》及其他文献,我们可以基本还原罗愿的论述线索及其所引文献与以汪氏为核心的徽州官僚之间的关系。

由“按语”可知,《新安志》“祠庙”部分有关汪华的记载由于许多是根据耆老传闻撰写而成,罗愿甚不满意。后欲“一出意见”,但由于卷帙已定,刊刻在即,不能遽改,于是才又根据各种史书、碑文,分十一门详加考订。细读《考实》,确如罗氏所言,此文博采广引,对多种文献加以考析、辨正。其所引文献,除官方史书外,有几位学者的文章则是其立论的基础。具体言之,主要包括:(1)汪台符的《歙州重建汪王庙记》,(2)胡伸的《唐越国汪公行状》(以下简称《行状》),(3)汪伯彦、汪藻、金安节及汪路四人所撰文章。汪伯彦、汪藻所撰全文已不可见,其部分文字仅在《考实》中有所引用*汪伯彦所撰部分文字,见《考实·夫人》(《新安志》第43页);汪藻所撰部分文字见《考实·姓氏》(《新安志》第38页)。,而金安节所撰文章及汪路所写《传》则更无所见*《考实·境土》一节有载:“承议汪公所作传,特为整洁,至王师正删略太甚。”(《新安志》第39页)据《新安志》卷8《进士题名》可知,至罗愿撰写《考实》时止,徽州士人官职为承议郎的仅婺源汪路一人,绍圣四年登第(《新安志》第246页)。。目前所能见到者仅有《庙记》与《行状》二文,下面即围绕二文加以探讨。

《庙记》一文是罗愿所引时代最早、最重要的一篇文献,也是目前研究汪华信仰的最重要文献之一。其作者汪台符,新、旧《五代史》皆无传,有关他的记载,目前掌握的资料皆为宋人的记载,最早记载此人的是宋人龙衮的《江南野史》,其后马令、陆游所编修的《南唐史》及罗愿的《新安志》对其亦有记载,但皆据《江南野史》而成。内容虽详略有差,但文意略同。汪台符,歙人,唐末五代文士,有治国之才,因遭宋齐丘所嫉而未得重用,后为齐丘所害,时间当在李昪称帝(937)之前。据罗愿考证,前引《庙记》当撰于唐天复二年(902),文中“淮王”者为杨行密,“弘农公”为行密之子杨渥,而“司空浔阳公”则为杨行密属将陶雅。时陶雅为歙州刺史*(宋)罗愿:《新安志》卷1《汪王庙考实·碑记》,第44页。。从《庙记》来看,此时汪台符为陶雅幕僚,汪王庙在此时能得到陶雅的承认并以官府的名义对其加以重修,当与汪台符的努力有关。且汪台符在《庙记》中有意将此时的杨行密比附于隋末的汪华,不无谄谀之意,但无疑是为汪华争求名分的一种手段,或许这一比附正是汪王庙得到陶雅认可的关键所在。此举不仅在事实上提升了汪华的地位,使汪华神再次得到政府的认可(尽管是地方政府),且此篇《庙记》也为后来汪华信仰的合法性及汪华形象的重塑留下了重要的史料依据。

入宋以后,北宋政府为取得各地方势力对其政权的认同,除武力讨伐外,对各地有名望的神灵进行了大规模的敕封*可参阅雷闻《郊庙之外·导言》,北京:生活·读书·新知三联书店,2009年;皮庆生《宋代民众祠神信仰研究·绪论》,上海:上海古籍出版社,2008年。。据《新安志》载:“及国朝东封秩群祀,郡人方演知州事,上唐所赐诰命为奏,请追封灵惠公。”*(宋)罗愿:《新安志》卷1《祠庙》,第35页。查《宋史》,“东封”为大中祥符元年(1008)宋真宗赵恒封禅泰山事,而方演知歙州在祥符二年*(宋)罗愿:《新安志》卷9《牧守》,第310页。,奏封一事当属实。方演其人,史料记载不多,《新安志》载其为郡人,又据宋人王应麟《玉海》载:“至道三年(997)九月戊寅,殿中丞方演言曲阜文宣王庙有书楼而无典籍,请赐九经及先帝御书,重给祭器。从之。”*(宋)王应麟:《玉海》卷55《艺文·景德赐经史》,清文渊阁四库全书本。可知方演曾在京为殿中丞。殿中丞为殿中省之属官,从五品上,主要负责皇帝的日常起居及饮食用药之事,在宋代为食禄官,并无多少实权。但因其直接为皇帝服务,自然对中央的政治、政策较为熟悉。且由《玉海》所载方演的奏言可知,方演对祭祀问题较为关注,而作为郡人,在知歙州事时,必然请求朝廷对汪王神进行敕封;同时,汪华归顺唐朝的象征意义亦能得到宋王朝的认可,这使得汪王庙实现了由地方政府认可上升为中央王朝确认,地位大大提高*冻国栋认为,“上唐所赐诰命为奏”一事应在祥符元年(《唐宋间黟、歙一带汪华信仰的形成及其意义》,第126页)。。

然而,祥符二年以后的汪王神很长时间未再加封,直至政和四年方有第二次敕封。诚然,此次敕封跟国家的敕封政策紧密相关,但本次敕封的实现与徽州以汪氏为核心的地方政治势力亦不无关系。作为汪氏族人权位最高的汪藻与汪伯彦二人,自崇宁二年(1103)登第至此时已11年。汪藻,名载《宋中兴学士院题名》*(宋)何异:《宋中兴学士院题名》,清光绪二十二年(1896)缪氏刻藕香零拾本。,善属文,官至翰林学士,赠端明殿学士,《宋史》《新安志》皆有传。据宋人李幼武所编《宋名臣言行录别集》载,汪藻“中崇宁二年进士乙科,调婺州察推,除宣州教。忧吉,除荆南书记,不赴,改江西提学司干。至京,除编修《九域图志》。母忧吉,除校书郎,迁著佐符宝郎。时政和四年也”*(宋)李幼武:《(重镌)宋名臣言行录别集》上卷7,顺治十八年(1661)林云铭刻本。据该书,汪藻“字彦章,饶之德兴人”。虽然有关汪藻籍贯的记载与《新安志》不同,但其所载汪藻之经历、官职与《新安志》一致,可知二者为同一人。参见(宋)罗愿《新安志》卷7《先达》,第225~227页。。由此可知,政和四年汪藻丁母忧后,再次入京为官。汪伯彦,为建炎初宰相,对两宋之际的宋朝政局有很大影响,《新安志》有传,且叙述十分详细*(宋)罗愿:《新安志》卷7《先达》,第217~219页。。但由于汪伯彦在两宋之际的诸多行为被士大夫所诟病,因而《宋史》中与秦桧一起被列入奸臣传。据《新安志》载:“汪丞相伯彦,字廷俊,祁门人。崇宁中登第,调成安主簿。时吕惠卿镇北京,见其文,嗟赏,数檄主旁郡学,用中书侍郎梁子美荐召。会子美帅定州,辟管机宜文字,移大名,复从之,连三帅十余年,皆留自佐。及子美再帅,诏缮守备,务从宏大,子美专倚以办。不数年陪都势成,奏功自宣教郎至中奉大夫。”*(宋)罗愿:《新安志》卷7《先达》,第217~218页。此时,汪伯彦虽尚未获高位,但由于受吕惠卿、梁子美等人赏识,其活动能量必定很大。

不过,与政和四年敕封一事关系密切的则是徽州人胡伸。胡伸,字彦时,绍圣四年(1097)与另一位为汪华作传的汪路及兄胡伋同时登第。有文名,与汪藻一起被时人称为“江左二宝”,《新安志》有传*参见(宋)陆游《老学庵笔记》卷1;《新安志》卷7《先达》,第214~215页。,其父胡绍亦于绍圣元年登第。据弘治《徽州府志》载,胡伋于政和四年通判深州,而其父“绍,幼力学。嘉祐中,林希为州考试,绍首荐。礼部尚书品天下魁,文以绍为第一,登绍圣元年第”*弘治《徽州府志》卷8《人物二》,明弘治刻本。。可见,此时胡氏父子三人同朝为官。据宋人杨仲良《宋通鉴长编纪事本末》载:

大观元年(1107)正月庚子,御笔:议礼局依旧于尚书省置局,仍差两制二员详议,属官五员检讨。应缘礼制,可据本末议定取旨。二月壬戌,议礼局言:臣等伏以功成作乐,治定制礼。国家承祖宗积累之基,陛下以盛德大业缉熙太平、视六服承德之世,可谓并隆矣。乃者既成雅乐。于是,又置官设局,讲修五礼。臣等窃闻,孔子称商因于夏礼,周因于商礼,所损益可知。然则礼不可以不因,亦不可以无损益。因之,所以稽古;损益,所以趋时。今去唐虞三代为甚远,其所制作,恐当上法先王之意,下随当今之宜。稽古而不迂,随时而不陋,取合圣心,断而行之。庶几,有以追治世之弥文,善天下之习俗,以成陛下圣治之美意,一代之盛典。从之。己巳,起居郎刘涣、秘书丞胡伸、校书郎俞栗,并为议礼局检讨官,从详定官翰林学士郑居中等奏请也。

据此可知,宋徽宗在大观元年开始设置议礼局,以重新制定祭祀礼仪。其后,议礼局分别于大观元年、政和二年制定两部礼书,对自中央至地方各级神灵的祭祀规定了相应的规格。而此时胡伸恰在议礼局以秘书丞的身份兼任议礼局检讨官,是此时有关祭祀礼仪制定方面的核心人物之一。又据该书记载:

(政和二年)四月庚戌,朝奉郎许尚志言:朝廷以新礼书颁降四方,乞各择官兼掌礼事,以上之德意志虑达于民,而察其违犯者。诏曰:礼以辨上下,定民志,神考成训,具在典册。道无废兴,洪之在人。官举其职,事乃无废,顾乃方讨论,以绍先烈,可依尚志所奏。*(宋)杨仲良:《宋通鉴长编纪事本末》卷133《徽宗皇帝(议礼局大观、政和二礼附)》,清嘉庆宛委别藏本。

此时,政府开始对民间诸神重新界定,汪王神自是在界定之列。然而地方神灵从民间申请到地方政府认定上报中央,再至中央政府同意申请加以敕封,其间有一个过程*有关宋代的封神制度,可参阅冯大北《宋代封神制度考述》,《世界宗教研究》2011年第5期,第121~130页。,由此不难想象政和四年对汪华的敕封与此事的密切关系。据此可推测,作为徽州人的胡伸此时撰写《行状》一文或许正是为敕封汪王神而准备的材料,因此在文中不惜篡改事实宣扬汪华的功绩,以强化其英雄身份*胡伸所撰《唐越国汪公行状》,见(明)程敏政《新安文献志》巻61。罗愿对其谬误之处有所辨析,详见(宋)罗愿《新安志》卷1《汪王庙考实》,第37~45页。。但不论如何,此次申请成功,并开启了此后数年间的数次敕封,胡伸《行状》一文亦成为罗愿撰写《考实》的主要文献来源。

四、余 论

众所周知,徽州地区留下了异常丰富的历史文献。在以往的研究中,前辈学者对徽州文献本身做了大量翔实的探讨,对其类型、数量等等都有了清晰的认识。部分学者结合徽州文书对宋代以来的土地制度、赋役制度等相关的制度史做了许多开拓性的研究。同时,利用徽州文书及相关文献,从社会经济史、社会文化史的角度对徽州社会的商人、商业、宗族、民间信仰等亦做了大量揭示*由于相关成果太多,无法一一列举,具体可参阅王振忠《徽学研究入门》,上海:复旦大学出版社,2011年。。然而,上述研究中,对徽州文献多从其本身的形式、内容,将其当作一种史料予以利用。笔者以为,此种研究理路固然重要,但在“文化转向”的背景下,我们更应该将“文献”(written documents/sources)当作“文本”(text)来看待。饶伟新在有关族谱研究的论述中说到,族谱研究“所要探讨的不仅是族谱文本本身形成和使用流传的历史,也是家族社会生活和仪式生活如何进行、展开和变迁的历史,包括社会权力关系重组以及各种文化传统交互作用和相互渗透的社会历史过程。这是两层有着内在关联的历史,即族谱文本的历史和与之关联的社会文化变迁的历史,二者的结合或可称之为族谱文本的社会文化史”,其目的“不仅在于深入了解和认识族谱的文献本质及其在社会生活中的功能和意义,更在于揭示围绕族谱的编纂、生产和使用流传而发生的社会文化变迁过程及其历史机制”。这是“一种以族谱文本为中心的社会文化史研究”*饶伟新主编:《族谱研究》“导言:族谱与社会文化史研究”,北京:社会科学文献出版社,2013年,第10页。,是以族谱为载体,运用目前学界所流行的“新文化史”的路径以及借鉴书籍史、阅读史等研究的具体方法,最终达到其所孜孜追求的对传统中国社会文化的揭示与解释。

本文即在此学术理念下的一次尝试。通过上文粗浅的探讨,我们或可发现一部文献的产生、一个地方神灵地位的上升与地方科举及掌握政治资源强弱之间的微妙关系。汪台符作为唐末五代的一位文人,利用与地方政府的关系,通过撰写文献,提升汪华的地位,张扬其在乱世保捍乡民的功绩,并以此比附当时割据江南的杨行密以获得地方的认可,从而在地方上加强了汪王神信仰的合法性。入宋以后,郡人方演利用当时北宋王朝的敕封政策以及自己的政治资源首次为汪王神争取到了中央政府的承认与封号,为后来的敕封奠定了基础。而随着国家增加科举录取人数,徽州特别是汪氏在科举上取得了巨大成功,并于北宋晚期在中央政府掌握了大量政治资源,这样胡伸才能在大观、政和年间再次为汪华立传,不惜歪曲事实夸大其功绩且最终获得成功。随后数年间,汪华又屡次得到敕封,进而又荫及妻、子。当然,这些敕封跟两宋政府的敕封政策亦密切相关。但无论如何,至南宋乾道、淳熙年间罗愿编撰《新安志》时,为汪华正名平反、提高其声望的工作既有其现实的紧迫性又有其可能性。

限于学力与资料,诸如汪华获得敕封与汪氏及其他徽州官僚的直接关系,罗氏父子与汪氏的关系,以及在屡次敕封过程中地方社会又是如何运作的,罗愿编撰《新安志》时还受到哪些因素的影响,这些问题在本文中尚未得到揭示,有待更多的学者对此进行更加精细的探讨。

责任编校:张朝胜 黄 琼

◇徽学:社会史研究(主持人 王振忠)◇

K295.4

A

1001-5019(2015)05-0108-08

董乾坤,复旦大学历史地理研究中心博士研究生(上海 200433)。

10.13796/j.cnki.1001-5019.2015.05.015