基于桂林旅游产业用地改革背景下的旅游用地分类

2016-01-07王金叶韦绍兰吴郭泉腾汉书黄华乾桂林理工大学旅游学院广西桂林54004贺州学院广西贺州54800

王金叶,韦绍兰,吴郭泉,腾汉书,杨 鹏,黄华乾( .桂林理工大学旅游学院,广西桂林 54004; .贺州学院,广西贺州 54800)

基于桂林旅游产业用地改革背景下的旅游用地分类

王金叶1,韦绍兰1,吴郭泉2,腾汉书1,杨鹏1,黄华乾2

( 1.桂林理工大学旅游学院,广西桂林541004; 2.贺州学院,广西贺州542800)

摘要:桂林是国际知名的旅游目的地,也是国家旅游产业用地改革试点区域。为促进桂林旅游产业用地改革,加强旅游用地节约集约利用,以《土地利用现状分类》( GB/T 21010—2007)为基本依据,结合桂林旅游业和旅游用地的特点,构建了包括旅游设施用地、旅游地产用地和旅游景观用地3个二级地类、9个三级地类和20个四级地类的旅游用地分类体系,并与土地规划分类体系和“二调”分类进行衔接后,提出将旅游用地纳入国家土地规划分类体系中,把旅游设施用地、旅游地产用地独立作为建设用地的一类,与城镇用地、农村居民点用地等地类相并列,按照建设用地的要求进行管制;在旅游用地各地类面积统计过程中充分与“二调”分类衔接,可以有效利用“二调”资料进行用地管理,提高用地管理的有效性、统一性和协调性,有利于克服目前由于分类体系不统一而造成的用地矛盾。

关键词:旅游用地;分类;桂林

随着社会经济发展,特别是我国将发展旅游业提升到国民经济战略性支柱产业的高度以来,许多地区把加快旅游业发展作为调整经济结构的切入点[1],旅游业得到了迅速发展。随着旅游业的快速发展,旅游用地不断增加[2]。旅游用地己逐渐发展成为土地综合利用的重要地类,对旅游用地管理提出了更高更多的要求[3]。目前,我国的相关法律法规对旅游用地还没有给出明确的定义,《土地管理法》仅在建设用地中提到了旅游用地[4]。具体什么是旅游用地,旅游用地如何分类?以及旅游用地应该采取什么样的管制措施等问题,在管理部门和学术界存在模糊认识[5]。加之旅游用地具有综合性、复合性、多效益性以及空间分布的叠加性等特点[2],导致用地管理部门之间的分类体系不统一,在旅游用地使用和管理上不规范、不科学,出现了违规、违法和“有项目、有资金、缺土地、难落实”,以及旅游用地使用效益低下等问题[5-6]。旅游项目开发建设受到用地指标的限制,旅游用地问题已经成为制约和困扰近年来旅游业快速发展的焦点问题之一[7],其主要原因在于对旅游用地分类与归属认识不统一,缺乏公认的旅游用地分类体系。目前,在学术研究层面有许多学者对旅游用地分类等相关问题进行了研究[8-14],提出了一些有益的建议与结论,其中贺倩[4]、张娟[9]提出的分类体系更加接近我国现行的土地分类标准,但所有的分类体系都没有与现行的《土地利用现状分类》( GB/T 21010—2007)和土地规划分类体系以及全国第二次土地调查(简称“二调”)分类相衔接,没有在具体的实践中得到应用。

桂林是国际知名的旅游目的地,旅游是其支柱型产业,2013年旅游总收入占全市GDP的21%。根据研究,虽然漓江流域沿岸风光带生态环境改善明显[15],但桂林市可持续发展能力明显减弱[16]。因此,大力发展旅游业、调整产业结构是提升可持续发展能力的重要举措之一。为了进一步提高旅游效益,探索在新形势下旅游用地科学管理的有效办法,2013年3月国土资源部把桂林市列为全国旅游产业用地改革试点城市,于2013年6月批准了《桂林旅游产业用地改革试点总体方案》,揭开了探索在新形势下旅游用地科学管理的序幕,要求桂林市在“强化旅游产业用地规划管控制度、探索旅游产业用地分类管理、探索促进旅游产业转型升级的供地政策等方面先行先试,建立符合旅游产业发展特点和要求的科学化、差别化、精细化、生态化土地利用和管理制度,努力为全国发挥示范引领作用”。因此,在桂林市旅游产业用地改革试点的大背景下,积极探索旅游用地的分类体系与标准,不仅为科学评价桂林市旅游用地的使用效率,加强旅游用地科学管理,全面推进桂林市旅游产业用地改革进程提供技术支持,而且可以为全国旅游用地改革提供参考依据。

1 旅游用地的概念与内涵

国外对于旅游用地的研究起步较早,始于20世纪30年代的旅游用地规划。我国旅游用地研究最初出现在20世纪70年代末期的城市规划、风景名胜区规划及森林公园总体规划中[17]。根据中国知网检索,国内最早提到“旅游用地”是1978年吴良墉[18]在《论述城市规划中的节约用地问题》中谈及,1981年郭焕成[19]在《土地利用分类系统与土地利用图的编制方法》中将“旅游用地”定义为“陵园和名胜古迹及为其服务的建筑用地”,是国内最早对旅游用地定义的论述。随后的30多年,不同学者从各自研究的角度和领域对旅游用地提出了若干定义:周菲菲[20]认为“旅游用地包括旅游客体用地、旅游媒介要素用地以及旅游辅助要素用地”;朱德举[21]认为“旅游用地是风景旅游区内人们从事旅游活动的场所,自然作用与人类活动之间进行物质循环、能量流动、信息传递的复杂系统”;梁栋栋等[22]认为“旅游用地是旨在保护具有美感的自然景观和满足人们精神文化的需要,供观赏、游览、文化娱乐、教育和科研使用的特殊土地”;章牧等[23]认为“旅游用地是由原生的自然景观与人文景观共同组合的可供观赏、游览、娱乐、教育和科考使用的特殊土地”;贺倩[4]认为“旅游用地是指一种能直接或间接满足旅游者的游览、游憩、休闲目的,并能为旅游者进行一系列旅游活动提供场所和空间的土地总称”;吴郭泉等[24]认为“旅游用地就是旅游业用地,即在旅游地内凡能为旅游者提供游览、观赏、知识、乐趣、度假、疗养、娱乐、休息、探险、猎奇、考察研究等活动的土地”。各位学者研究提出的旅游用地定义主要基于土地的开发功能,对土地利用有明确的指向性,但仍然没有跳出狭义的旅游用地的概念,大都认为旅游用地就是风景区内的所有土地,或者认为旅游用地就是建设用地。

随着旅游业的快速发展,旅游用地的内涵和外延已经发生了很大的变化。旅游用地范围已经突破了风景区的概念,也不仅仅局限于建设用地。如果仅根据对旅游用地的狭义理解,在目前我国的土地管理分类体系中找不到直接对应的地类,不利于土地分类管理和旅游业发展;同时,政府的相关文件曾规定旅游用地是建设用地中营利性较强的用地,必须以招标、拍卖或者挂牌方式出让[25],这一规定是对旅游用地的片面理解,没有考虑到旅游用地中的景观和生态用地在使用中一般不会改变土地属性,极不适宜进行“招拍挂”,从而严重影响了旅游业的健康发展。因此,迫切需要提出适合旅游产业发展需要的旅游用地的概念。

根据旅游业发展规律和旅游用地多功能性[26]的特点,以及便于加强土地管理的需求,在参考相关学者对“旅游用地”定义的基础上,笔者提出了新的“旅游用地”定义:旅游用地是国土资源的重要组成部分,主要指各种直接用于旅游活动的土地和间接服务于旅游发展的土地。直接用于旅游活动的土地主要包括为旅游产品及其配套设施建设提供支撑的土地;间接服务于旅游发展的土地主要包括为旅游发展服务但用地属性不发生改变的土地。该定义明确了旅游用地包括建设用地和非建设用地,更加有利于实行土地的分类管理。

2 旅游用地在土地分类体系中的位置

土地分类有时也称为土地利用分类,是根据土地的自然属性和经济属性以及其他因素进行的综合性分类,它是以土地的覆盖特征、经营目的和利用方式为主要标准所进行的分类,反映某一段时间土地的实际利用状况[27]。在有些情况下,土地分类又称为生态土地分类,是以多目标管理为目的的土地分类[28]。国外土地分类工作开展至今约有半个世纪的历史,我国于20世纪80年代后期开始进行了大规模的土地分类研究[28-29],土地分类体系经过了多次调整。1984年,第一次全国土地利用现状调查采用两级分类标准,设立了8个一级类、46个二级类; 2001年颁布了新的《全国土地分类标准》,设立了3个一级类、15个二级类、71个三级类; 2007年,颁布了《土地利用现状分类》( GB/T 21010—2007)国家标准,采用两级分类体系,共分为12个一级类、56个二级类。现行所有的土地分类体系均没有明确提出旅游用地的归属和边界问题。

近几年,随着计算机技术和信息技术的发展,遥感和地理信息技术被引入到土地规划与评价中,我国于2007年开始进行了“二调”,“二调”参照《全国土地分类标准》提出了新的土地分类体系,并在全国范围内的土地调查中广泛使用。“二调”提出的新土地分类体系与2005年启动的全国土地利用总体规划修编所采用的《土地利用现状分类》的体系基本一致,采用三级分类体系划分土地类型,其中一级3类、二级10类、三级29类。《土地利用现状分类》也没有明确提出旅游用地的分类,只是将与旅游有关的名胜古迹、风景旅游点用地独立出来,与特殊用地并列包含在其他建设用地中。笔者在承担完成《桂林市土地利用总体规划( 2006—2010)》修编过程中,针对桂林旅游发展的现实需要和特殊地位,在进行用地分区时创造性的提出了“复区”的概念,将旅游用地作为“复区”进行管控,即认为旅游用地是指具有旅游功能,用来从事旅游活动的各类土地,主要包括风景名胜区(含森林公园、湿地公园)、一般旅游景区和拟开发的旅游景区[30]。但这种界定在现在来看仍然有很大的局限性,没有区分建设用地和非建设用地,无法将具体的管控措施落实到用地空间上。

3 桂林市旅游用地现状与需求分析

桂林旅游发展经历了接待事业期( 1973—1978年)、市场化期( 1979—1997年)、初步产业化与转型期( 1998—现在) 3个阶段,使桂林旅游从不具备产业功能的政府接待和外交服务逐步成长为国民经济新的增长点和第三产业的龙头,实现了从事业型到支柱产业型的跨越式发展。桂林自1973年被国务院确定为对外开放的旅游城市以来,已接待了130多个国家和地区2 000多万人次的境外游客和超过1. 5亿人次的国内游客,入境游客数始终位列全国主要旅游城市前10名。2013年,全市接待游客3 584万人次,其中入境游客193万人次,实现旅游总收入348. 48亿元。桂林旅游曾经被誉为“中国旅游的风向标”,旅游发展为全国提供了许多有益的经验。2012年,经国务院同意,国家发展和改革委员会批复了《桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要》,标志着桂林旅游发展上升为国家战略。

为了推动桂林国际旅游胜地建设,国土资源部于2013年6月批准了《桂林旅游产业用地改革试点总体方案》。根据国土资源部的批复要求,受桂林市国土资源局委托,笔者承担了桂林市旅游用地现状调查与需求分析任务,在组织开展桂林市旅游用地现状调查与需求分析工作中,经过研究提出了新的旅游用地分类体系与标准,并在调查中广泛使用。按照制定的旅游用地分类体系,对调查结果的统计分析表明: ( 1)桂林市现在的旅游用地以生态景观用地为主,占总面积的89. 45%,旅游设施用地占旅游用地总面积的10. 55%。桂林市的叠彩区、荔浦县、灌阳县、阳朔县、龙胜县等5个县(区)现状旅游用地综合评价结果为优,与桂林市旅游发展总体情况相一致;桂林市现状旅游用地中旅游设施用地的整体效益大于农用地及其他建设用地的平均值,旅游设施用地集约化程度相对较高。( 2)桂林市目前旅游用地使用存在一些问题:一是旅游用地使用效益不均衡、利税贡献率低,突出表现为旅游区域发展不平衡,发展旅游社会效益好,居民收入高,但财政收入少;二是旅游用地分类、归属不明确,存在多部门、多标准管理的问题,导致用地管理混乱、矛盾较多;三是由于没有明确旅游用地分类与边界,旅游项目受用地分类管理的限制落地困难,制约了旅游发展。( 3)未来5年桂林市旅游用地需求较大,其中旅游设施用地需求为5 497. 48 hm2;对各县(区)旅游用地进行优先度评价,优先度排序从大到小依次是桂林五城区、阳朔县、临桂县、灵川县、龙胜县、兴安县。因此,为了加快推进桂林旅游产业用地改革试点工作,需要进行旅游用地分类管理、政策和机制创新等,其前提是制定科学合理的旅游用地分类体系,为用地管理和用地政策制定奠定基础。

4 桂林市旅游用地分类体系及衔接说明

4. 1旅游用地分类体系

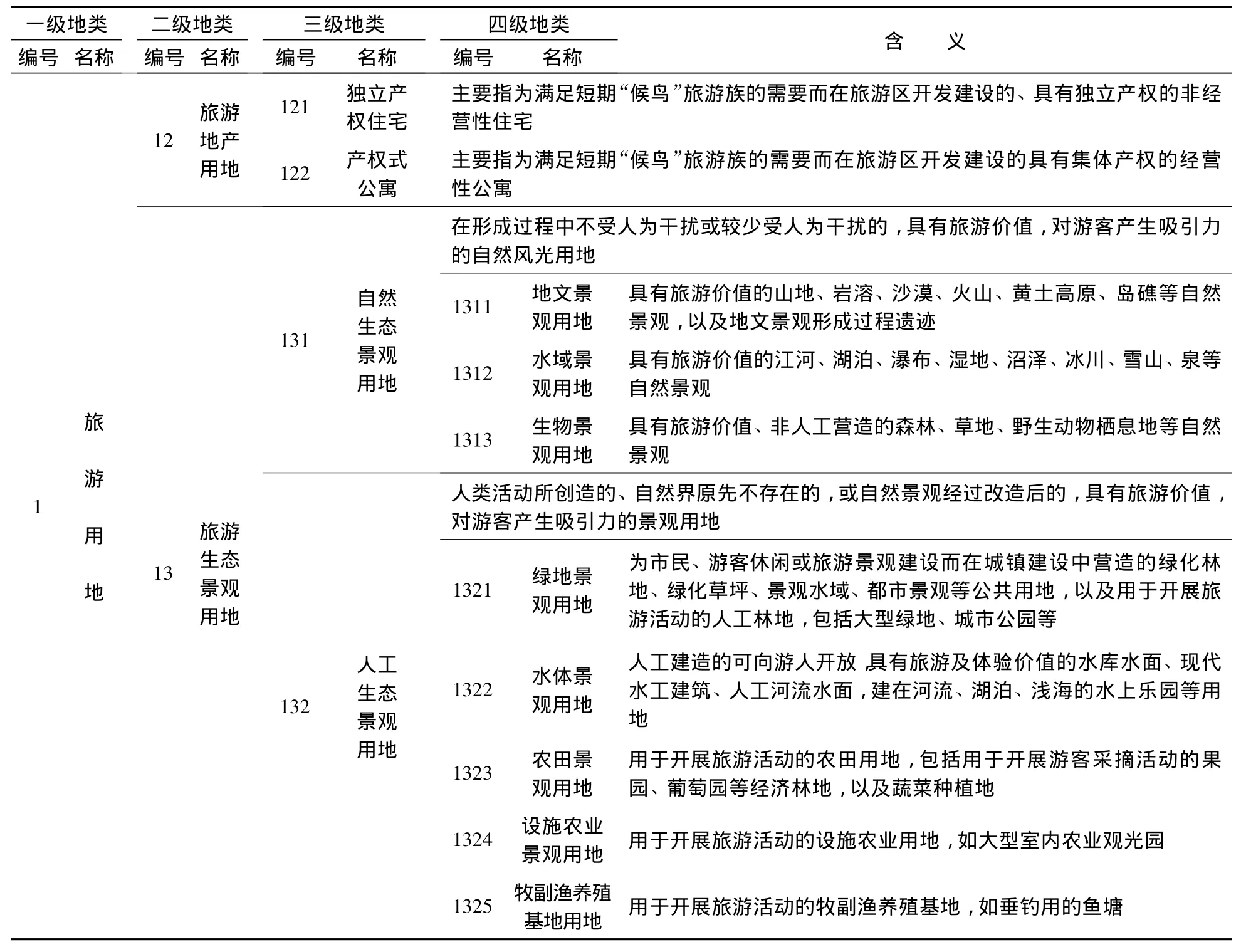

为了全面推进桂林旅游产业用地改革试点工作,以桂林市旅游用地使用与管理中需要解决的问题为导向,基于研究提出的旅游用地新定义,在参考相关学者对旅游用地分类研究成果的基础上,构建了新的旅游用地分类体系。该体系包括:旅游设施用地、旅游地产用地和旅游景观用地3个二级地类;游憩设施用地、基础设施用地、服务设施用地、管理设施用地、旅游商品生产用地、旅游地产用地中的独立产权住宅和产权式公寓、自然生态景观用地、人工生态景观用地等9个三级地类;历史文化游览用地、休闲游憩用地、娱乐文体用地、旅游交通用地、旅游接待用地、地文景观用地、农田景观用地等20个四级地类,以及各地类含义的解释说明(表1)。其中3个二级地类是该体系的基础。

表1 旅游用地分类体系与标准Table 1 Classification system and standard of tourism land-use

续表1

①旅游设施用地( 11)。旅游设施是指为满足游客的旅游活动而提供的各种设备和设施的总称,包括游览娱乐设施、旅游基础设施、旅游服务设施和旅游管理设施等。因此,从广义角度理解,旅游设施用地就是承载各类旅游活动开展所必需设施建设的土地,一般是要将土地的本来属性进行改变,具体包括与旅游资源开发密切相关的游憩设施、旅游基础设施、旅游服务设施和旅游管理设施用地,以及旅游商品产销基地等,如游客餐饮场所、宾馆(酒店)、旅游专用道路、景区景点内游客服务中心、游客广场、游客休息点、医疗点、固化停车场和景区内等级公路等。

②旅游生态地产用地( 12)。是在旅游发展过程中出现的新的用地类型,主要为满足短期“候鸟”旅游族的需要而在旅游区建设的具有独立产权的住宅或集体产权的产权式公寓,其中产权式公寓在经营管理机制规范后有可能成为旅游地产用地的主流,符合党的十八届三中全会以来提出的养老改革的方向。旅游地产用地属于建设用地范畴,但与旅游设施用地和一般意义上的房地产用地在建设管理等方面又具有明显的区别。

③旅游生态景观用地( 13)。主要指与旅游发展密切相关的自然景观和人工景观用地,在旅游发展中发挥景观作用,用地的性质一般不发生改变。自然景观用地主要包括只受到人类间接、轻微或偶尔影响而原有自然面貌未发生明显变化,具有一定美学价值、科学研究价值和旅游吸引功能、游览观赏价值的自然风光景象用地,旅游开发过程中地面没有固化、土壤层没有遭到破坏;人工景观用地包括在原有土地用途上可以同时开展旅游活动的农业、工业、水域用地和休憩及美化环境的绿化用地、景观用地等。

4. 2与相关土地分类体系衔接

为了进一步强化旅游用地与其他土地管控的协调一致性,旅游用地分类体系要与土地规划分类体系和“二调”分类相衔接。建议将旅游用地纳入国家土地规划分类体系中,把旅游设施用地、旅游地产用地独立作为建设用地的一类归入建设用地中,与城镇用地、农村居民点用地等地类相并列。在旅游用地各地类面积统计过程中将“二调”中的文物古迹、历史遗址、历史建筑物、旅游民俗村、旅游博物馆等用地以及其他国家重点文物保护单位等统计为旅游用地分类体系中的历史文化游览用地( 1111) ;将“二调”中的独立设置直接用于旅游休闲、游憩的设施用地,如主题公园、滑雪场、汽车营地等统计为旅游用地分类体系中的休闲游憩用地( 1112) ;将“二调”中用于旅游住宿、餐饮的设施用地,以及旅行社用地等,如宾馆、酒楼、餐厅、旅行社、乡村旅馆、旅游农庄等,统计为旅游用地分类体系中的旅游接待用地( 1131) ;将“二调”中具有旅游价值的山地、岩溶、岛礁等自然景观,以及地文景观形成过程遗迹等,统计为旅游用地分类体系中的地文景观用地( 1311)等。详细归类统计参照旅游用地分类体系与标准中的用地类型解释(含义)(表1)。新建的旅游用地分类体系与“二调”分类充分衔接,可以有效利用“二调”资料进行用地管理,提高用地管理的有效性、统一性和协调性,有利于克服目前由于分类体系不统一而造成的用地矛盾。

5 推进桂林旅游产业用地改革的政策建议

根据旅游用地的新定义和新建的分类体系,旅游用地权属为国有或集体所有,可以是建设用地、农用地或其他土地,甚至以多种土地类型的组合形式存在。需要在落实现行土地管理政策的基础上,根据桂林国际旅游胜地建设需要和桂林旅游产业用地改革要求,进一步探索建立新的旅游产业用地政策。

( 1)强化规划对旅游用地的管控作用。根据桂林旅游产业用地改革试点精神,制定按照“多规合一”的要求编制《重点旅游片区发展规划》的政策,《重点旅游片区发展规划》经评审论证后报桂林市人民政府批复实施,全方位落实旅游产业用地布局,实现规划管控。对选址、建设内容、用地规模符合《重点旅游片区发展规划》的旅游产业项目,在确保耕地保有量和基本农田不减少、耕地质量不降低、建设用地规模不增加的前提下,允许调整修改土地利用总体规划,并简化审批程度,经听证、论证后报原土地利用总体规划审批机关备案。

( 2)规范旅游设施用地管理。旅游设施用地按照建设用地要求进行管控,新增旅游设施用地占用农用地的必须严格按照城市分批次建设项目用地方式办理农用地转用手续;涉及土地征收的依法办理土地征收审批手续;确需占用耕地的依法落实耕地占补平衡;对符合规划、用地面积较小、不涉及占用耕地的新增旅游设施用地,如非固化停车场和道路宽度不超过6 m或路基宽度不超过6. 5 m的景区道路,不按建设用地审批。旅游设施建设需要占用符合土地利用总体规划的国有未利用地,由桂林市人民政府依据土地利用年度计划批准使用;使用集体未利用地,不涉及土地征收的,由桂林市人民政府依据土地利用年度计划批准使用。对旅游景区范围内的亭、台、楼、阁等小型旅游设施用地,单体用地面积在150 m2以下,总用地面积不超过1. 3 hm2,且不涉及占用耕地和征收的,由桂林市人民政府审批,报自治区国土资源厅备案后实施。

( 3)严格旅游地产用地管理。旅游地产用地作为旅游用地的类型之一,属于建设用地,要严格按照国家建设用地要求进行管控。同时,旅游地产用地与一般的房地产项目用地又有明显的区别,在建设管控中强调旅游服务功能的完善,特别是景观功能建设,使旅游地产用地建设成为旅游区旅游功能完善的重要举措,力争成为新的旅游增长极,并允许有条件的地区利用旅游区内的“四荒地”(荒山、荒沟、荒丘、荒滩)结合土地治理开发旅游地产以及大型用地旅游项目,在审批程序、财政或税收政策方面,按照桂林旅游产业用地改革试点精神给予支持。

( 4)明确旅游生态景观用地的地位。旅游生态景观用地由于其具有原有功能又有旅游功能,是复合用地,范围边界大多具有模糊性,一般在土地分类中无法独立出来,只能在用地管制方面提出促进旅游与其他功能协调发挥作用的措施与要求。对于在桂林旅游产业用地改革试点过程中,旅游用地(含旅游生态景观用地)产出效益大于原地类的可以将旅游用地作为二级地类,与农用地、建设用地和其他用地相并列,并将旅游生态景观用地独立出来。但在分类技术管制政策没有成熟之前,建议仍然将旅游生态景观用地作为“复区”管理。旅游区中的生态景观用地可以采取只征不转,或者长期租用等方式获得,由旅游经营部门按照土地原属性进行管理,在不影响土地原功能的前提下,适度进行生态景观建设。

( 5)加强新增旅游用地指标管理。各级土地管理部门在编制土地利用年度用地计划时,要充分考虑旅游业的发展需要,安排必要的旅游设施用地和旅游地产用地指标,土地部门在审批流程上应对旅游用地申请开辟绿色通道。审批审核的重点在于旅游设施用地和旅游地产用地,对于具有明确边界或边界模糊的旅游景观用地,由于其不改变原有用地性质和主要功能,在用地指标上限制对土地管理没有实际意义,但会影响旅游发展。对于企业投资建设旅游公益性公共设施,如旅游景区外的旅游咨询服务中心、游客集散中心、旅游公共厕所、游客休憩站点、旅游停车场、景观绿化等公益性基础设施建设用地,可按划拨方式提供。

参考文献:

[1]王志东.山东省旅游主导产业的战略选择[J].理论学刊,2005 ( 8) : 41-42.

[2]杨荣金,周申力,唐道甫.旅游用地现状特点及发展变化研究——以广安市为例[J].国土资源科技管理,2007 ( 3) : 117-123.

[3]单琼花.云南省生态旅游用地可持续利用研究[C]/ /中国山区土地资源开发利用与人地协调发展研究,2010: 131-137.

[4]贺倩.基于各相关部门土地分类体系的旅游用地分类研究[J].现代商业,2010 ( 12) : 87-88.

[5]徐勤政,刘鲁,彭珂.城乡规划视角的旅游用地分类体系研究[J].旅游学刊,2010,25 ( 7) : 54-62.

[6]成英文,张辉.旅游用地存在的问题及对策[N].中国旅游报,2013-06-05 ( 11).

[7]席建超.旅游用地:亟待厘清的几个基本理论问题[N].中国旅游报,2013-11-08 ( 8).

[8]刘家明.旅游度假区土地利用规划[J].国外城市规划,2000 ( 3) : 13-16.

[9]张娟.旅游用地分类的探讨[J].资源与产业,2008,10 ( 1) : 63-69.

[10]苏琨,周勇.旅游用地在土地利用分类系统中的归属与应用初探[J].资源与产业,2008 ( 6) : 97-99.

[11]郝娜,牛彦斌,李子良,等.秦皇岛城市区旅游用地定级及地价评估[J].国土资源科技管理,2013,30 ( 1) : 26-30.

[12]贺倩.我国城乡结合部旅游用地问题研究[D].杭州:浙江工商大学,2008.

[13]李婷婷,密亚州,张辉,等.北京市郊区旅游用地管理模式研究[J].城市发展研究,2009 ( 11) : 89-96.

[14]周丽.旅游用地利用与生态环境协调发展分析——以广西桂林市为例[J].国土资源科技管理,2012,29 ( 4) : 33-38.

[15]陈三明,邓友志,高阳,等.漓江流域沿岸风光带植被覆盖度的遥感动态监测与估算[J].桂林理工大学学报,2013,33 ( 3) : 430-437.

[16]徐子涵,成官文,王浩,等.桂林市生态经济系统的能值分析及可持续发展研究[J].桂林理工大学学报,2012,32 ( 1) : 115-120.

[17]Li Z.Overview of the tourism land use researches in China and abroad[J].Journal of Landscape Research,2009,1 ( 3) : 86-90.

[18]吴良墉.浅谈城市规划中的节约用地问题[J].城市规划,1978 ( 6) : 19-30.

[19]郭焕成.土地利用分类系统与土地利用图的编制方法[J].经济地理,1981 ( 1) : 43-48.

[20]周菲菲.我国旅游用地分类与开发模式研究——以山东省广饶县为例[D].青岛:中国海洋大学,2010.

[21]朱德举.土地评价[M].北京:中国大地出版社,1996.

[22]梁栋栋,陆林.旅游用地的初步研究[J].资源开发与市场,2005,21 ( 5) : 462-464.

[23]章牧,李月兰.土地利用总体规划修编中的旅游用地问题研究[J].社会科学家,2006 ( 4) : 124-127.

[24]吴郭泉,王文娜,刘加凤.基于生态理念的旅游用地分类研究[J].福建林业科技,2008,35 ( 3) : 226-232.

[25]中华人民共和国国土资源部.招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定[K].2007.

[26]Зворьiкин K B.旅游用地分类和评价的科学及应用问题[J].赵抱力,译.地理科学进展,1988,7 ( 4) : 48-51.

[27]秦明周.土地利用分类及其影响因素研究[J].地域研究与开发,1997,16 ( 1) : 13-16.

[28]陈蕾,唐立娜,胡冬雪.生态土地分类研究进展综述[J].中国人口资源与环境,2013,23 ( 5) : 66-70.

[29]周丽.国内外旅游用地研究综述[J].安徽农业科学,2008,36 ( 31) : 13797-13799.

[30]桂林市国土局.桂林市土地利用总体规划( 2006—2010)[K].2009.

Classification of tourism land-use under the background of tourism land-use reform in Guilin

WANG Jin-ye1,WEI Shao-lan1,WU Guo-quan2,TENG Han-shu1,YANG Peng1,HUANG Hua-qian2

( 1. College of Tourisim,Guilin University of Technology,Guilin 541004,China; 2. Hezhou University,Hezhou 542800,China)

Abstract:Guilin is a well-known international tourist destination and the pilot area in national tourism land reformation.Based upon the national standard of Current Land Use Classification( CLUC,GB/T 21010-2007) and combined with the characteristics of tourism land in Guilin,the tourism industry land-use classification system is put forward.There are 3 tourism land types in second-level ( tourism facilities land,real-estates land and landscapes land),9 types in third-level and 20 types in fourth-level.The tourism industry land-use will be contained in the CLUC as it is connected with the CLUC and the National Second Land Survey Classification System of ( SNLSCS).The tourism facilities land and tourism real-estates land will become part of the construction land use in the CLUC,and they will be paralleled to counties construction land and rural construction land.They will be managed and controlled under the requirement of construction land use.The effectiveness,unity and harmony of land use management will be enhanced and the problem of classification system disunion will be solved.

Key words:tourism land; classification; Guilin

作者简介:王金叶( 1965—),男,博士,教授,研究方向:生态旅游、生态经济,wangjy66@ sohu. com。

基金项目:国家科技支撑计划项目( 2012BAC16B04) ;广西科技攻关项目(桂科攻1298006)

收稿日期:2014-04-24

doi:10. 3969/j.issn. 1674-9057. 2015. 01. 013

文章编号:1674-9057( 2015) 01-0091-08

文献标志码:A

中图分类号:F301. 23; F59

引文格式:王金叶,韦绍兰,吴郭泉,等.基于桂林旅游产业用地改革背景下的旅游用地分类[J].桂林理工大学学报,2015,35 ( 1) : 91-98.