自主设计实验 探究教学疑点

2016-01-05谭卫华

谭卫华

化学是以实验为基础的学科。不论是演示实验,还是分组实验,目的都在于培养学生发现问题、分析问题、解决问题的探究能力。初中化学实验中的部分现象极易引起学生误读,笔者选取有代表性的几种进行介绍。

一、铁丝绕成螺旋状是为增加与氧气接触面积,还是提高未燃部分温度

鄂教版七年级化学第四单元第三节《性质活泼的氧气》中,探究铁丝在氧气中的燃烧现象时,要求将铁丝绕成螺旋状。为什么呢?原因主要有以下两条:一是增加与氧气的接触面积,二是对未燃部分进行预热。哪一条更准确呢?为弄清这个问题,师生共同设计了以下实验。

假设一:绕成螺旋状是为了增加与氧气的接触面积。

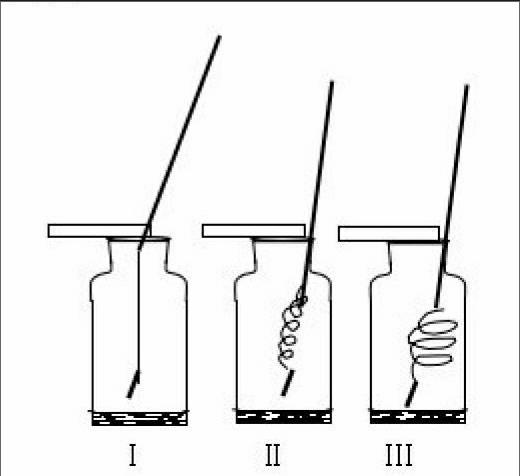

教师准备数根长短粗细均相同的细铁丝(10cm)及3个250mL的集气瓶(瓶中盛有等体积水并收集满氧气)。首先,让学生将一根铁丝拉直,将另两根绕成粗细不同的螺旋状;接着,将铁丝末端系一根火柴梗并点燃,当火柴剩余1/4左右时,将铁丝完全伸入盛有氧气的集气瓶中(如下图)。

实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都能与氧气产生剧烈反应,火星四射,放出大量的热,并生成黑色固体物质。实验Ⅰ与Ⅱ、Ⅲ相比,剧烈程度要弱一点。在以上三个实验中,物质的性质、氧气的浓度、接触面积均相同,所以此实验中绕成螺旋状与增大接触面积关系不大。

假设二:绕成螺旋状是为了提高未燃部分的温度。

教师准备数根长短粗细相同的细铁丝(10cm)及2个250mL的集气瓶(瓶中盛有等体积水并收集满氧气),让学生将一根铁丝拉直,另一根绕成螺旋状,并与操作棒连接起来(如下图)。

接着,教师让学生将铁丝末端系一根火柴梗并点燃,当火柴剩余[14]时,将其完全伸入盛有氧气的集气瓶中。两组实验中铁丝均没有燃烧(重复3次,现象相同)。上述实验,Ⅰ和Ⅳ、Ⅱ和Ⅴ中铁丝和氧气的浓度均相同,但现象明显不同,导致这种不同现象的原因是金属弯曲的方式不同。实验Ⅳ、Ⅴ中,由于火柴燃烧火焰及空气对流的因素,热量向上散失,没有对下面的金属进行加热,因而温度没有达到铁丝的着火点,所以铁丝不能正常燃烧。

由此可以得出结论:铁丝绕成螺旋状的原因是对未燃部分进行预热。

二、蜡烛一扇就灭是降低了温度还是移走了可燃物

在学习“燃烧与灭火”时,同步训练上有一道题“为什么炉火越扇越旺,而蜡烛却一扇就灭呢?”一般的解释是:炉火燃烧剧烈,放出的热量多,用扇子扇动,空气流动带走了一部分热量,但温度不足以降到燃料的着火点以下,反而为燃烧提供了大量的氧气,所以燃烧更旺了;蜡烛火焰小,放出的热量少,用扇子一扇,热量迅速散失并降到石蜡的着火点以下,所以蜡烛熄灭了。

教学过程中,有学生提出异议:蜡烛的着火点大约在190℃,用扇子扇不可能把温度降到着火点以下。蜡烛熄灭的原因究竟是什么呢?课前查阅过资料的学生提出:蜡烛燃烧,实际上是石蜡蒸汽在燃烧,用扇子扇,可能是将石蜡蒸汽吹跑了,即移走了可燃物,这才是蜡烛熄灭的真正原因。

怎样证明这种推测?师生经过讨论,设计了以下实验:将两个易拉罐(一个除去顶、底,一个只去底部)连接起来,自制金属带柄活塞;教师准备两盏酒精灯(目的是加大烧热面积)、一支温度计(量程500℃)以及火柴、蜡烛,铁架台,并按下图装置。

实验开始,教师点燃酒精灯,当温度高于280℃时,请学生推动活塞,将热空气迅速推出,蜡烛火焰立即熄灭。实验中,从活塞中推出的是热空气且温度很高,它不会降低蜡烛的着火点,但蜡烛还是熄灭了。由此,学生自然而然地得出结论:蜡烛一扇就灭的原因是移走了可燃物,不只是降低温度。

三、浓硫酸的稀释是否一定要将浓硫酸注入水中

鄂教版化学教材八年级上册设计了浓硫酸的稀释实验。由于该知识点是考试重点,教学时,教师设置了如下问题:1.在实验室中,我们一般用稀硫酸来做实验,而从药品店买到的都是浓硫酸,如何将浓硫酸变成稀硫酸呢?学生异口同声地说:加水稀释(学生根据生活经验很快想到这一点)。2.在稀释浓硫酸的过程中,能否将水注入浓硫酸中呢?学生思考猜测,有的说能,有的说不能。

教师引导学生自学教材,得知:在稀释浓硫酸时,一定要把浓硫酸沿着器壁慢慢地注入水里,并不断搅拌。切不可将水倒进浓硫酸里。为什么呢?因为浓硫酸的密度为1.98g/cm3,水的密度为1g/cm3。如果将水注入浓硫酸中,水的密度小,会浮在浓硫酸上面。浓硫酸溶于水放出大量的热,会酸液四溅,造成危险。然而现象是这样的吗?

学生分组讨论,从安全的角度选择仪器设计了如下两种实验。实验一:将蒸馏水通过长颈漏斗缓缓地注入浓硫酸中(图I)。水和浓硫酸分层,水浮在上层。片刻后,钟罩内壁和锥形瓶内壁有大量水雾,偶尔有大的液滴溅起。究其原因,可能是没有用玻璃棒搅拌散热。

师生经过讨论,将装置I改装成Ⅱ(如上图Ⅱ):将蒸馏水通过长颈漏斗沿烧杯壁缓缓地注入浓硫酸中,并用玻璃棒不断搅拌。钟罩内壁有水雾,但烧杯中溶液没有沸腾和溅出。由此,得出结论:在稀释浓硫酸时,只要滴加速度慢,并且用玻璃棒不断搅拌,不论浓硫酸加入水中,还是水加入浓硫酸中,实验都可以安全完成。

以上三个实验探究中,虽然还有很多的不足,但是学生在认识到自己的知识疑点后,敢于质疑并结合生活实际及实验原理,利用生活中常见的物品,设计实验证实自己的猜想。这不仅升华了学生的认识,培养了学生的创新能力,而且提高了学生的学科素养,让他们享受到了战胜挫折的快乐。这,正是化学实验的魅力和价值所在。

(作者单位:广水市实验中学)

实习编辑 孙爱蓉

责任编辑 姜楚华