种田农户:现状、特征与合理类型——基于全国31省(区、市)4 795户农户的问卷调查

2016-01-05胡雅琼

胡 雅 琼

(华中师范大学 中国农村研究院,武汉 430079)

种田农户:现状、特征与合理类型

——基于全国31省(区、市)4 795户农户的问卷调查

胡 雅 琼

(华中师范大学 中国农村研究院,武汉430079)

摘要:利用全国31省(区、市)4 795户农户的调查数据,对近三年种田农民的状况和特点进行了比较分析。分析结果显示:当前中年人是种田“主力军”,种田农民呈现老龄化、女性化趋势;学历较低是种田农民的共同特点;种田农民家庭收入普遍偏低,务农比较收益较低;种植规模小且有缩小趋势。基于此,从种田农户的经营规模、经济能力和年龄结构等方面进一步探讨了未来种田农户的合理类型。

关键词:种田农户;适度规模经营;粮食安全

前言

随着工业化、城镇化步伐的加快,大量农民离土离乡进城务工,农民“打工不种地”导致农村土地“抛荒”现象普遍。种田农民老龄化、低水平化、低收益化的现象越来越严重,未来“谁来种田、怎么种田”问题日益紧迫。2015年中央一号文件指出要“鼓励发展规模适度的农户家庭农场,完善对粮食生产规模经营主体的支持服务体系。” “谁来种田”的问题是在城镇化和农业现代化的双重背景下产生的,在当前形势下研究这个问题不仅具有紧迫的现实需求,还具有重要的政策含义,对发展好现代农业、保障中国粮食安全意义重大。

当前与农民种田相关的研究多集中农民种田收益、种粮意愿和惠农政策等方面。种田收益与农业规模经营的关系一直以来是学界关注的焦点,经过多年的研究形成了两派观点:一派观点认为“规模经营的效益更高”,普罗斯特曼[1]、梅建明[2]、宋伟[3]等人研究发现农地经营规模与农业生产率之间具有正向相关性,经营规模的增加可以带来更高的生产效益,这也是目前大多数学者的观点;而另一派观点则认为“小农更有效率”,卫新[4]、高梦滔[5]、李谷成[6]、王建军[7]、夏永祥[8]等学者研究证明土地生产率与耕地规模呈负相关关系。刘凤芹[9]、史正富[10]等人认为增加农户的经营规模对土地产出率没有什么促进作用。唐娟莉[11]、周清明[12]等对影响农户种粮意愿的因素进行了研究,认为农户种粮意愿与农户个体特征、粮食价格、政策因素等方面相关。王秀东等[13]、马彦丽[14]、马文杰[15]等认为粮食直补政策对农户种粮意愿的影响较小,并没有达到预期效果。刘小春[16]认为惠农政策对农民种田起到了促进作用。综合来看,现有研究大多基于相对宏观的视角,虽然“谁来种田”的疑虑经常见诸报端,但在理论上对种田农民这一微观主体的关注明显不足。农业现代化的主体是农民,只有认清当前种田农民的特点,才能准确规划现代农业的发展。目前种田农民的现状如何,具有哪些主体特征,未来发展趋势如何?这些问题都有待进一步研究。

一、数据来源与调查内容

从2006年开始,华中师范大学中国农村研究院与国家民政部共建“百村观察”调研平台,在全国抽样选取258个村庄4 000余户农户,围绕政治、经济、文化等方面进行持续、定点、跟踪观察,建立了县-乡-村-户四级调查网络。此外,中国农村研究院还启动了“百居观察”和“海外百村观察”,与“百村观察”共同形成“三百”调查网络。本文使用的数据均来自 “百村观察”调研平台于2011-2013年期间对样本村庄和农户关于“农民种田情况”调研的“第一手数据”。笔者作为“百村观察”的调研员和中国农村研究院的兼职研究人员参与了此项调研。

问卷调查的内容涉及农户家庭基本情况(包含受访农民年龄、性别、受教育程度、职业、健康状况等)、农户家庭经济收入、主要粮食作物种植面积等。本文以2013年农民种田情况为主要研究对象,并与2011、012年情况进行比较,试图描绘出当前种田农民的特征及今后的发展趋势。经过进一步甄别和筛选,2013年共获得有效问卷4 795份。

二、种田农户总体情况

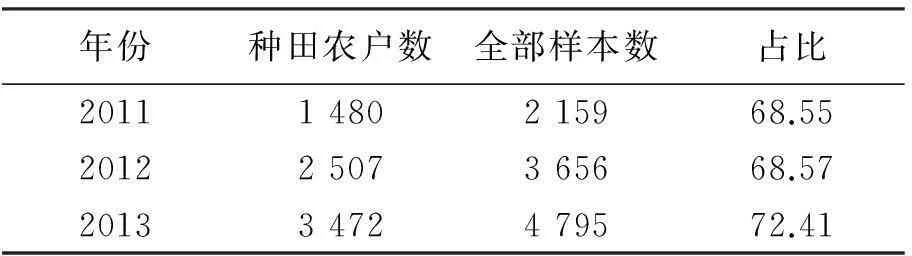

(一)种田农户数量

随着城镇化进程的迅速发展,越来越多的农民进城务工,留守农村种田的农户还剩多少?2013年的调查数据显示,在4 795份(农户)有效样本中,72.41%的农户仍在种田(包含兼业农户),种田农户较前两年有所增加(见表1)。比较近三年的数据可知,种田农户数量呈现稳步增长趋势,这从侧面反映出近年来国家出台的一系列支农惠农政策对农民种田起到了一定的激励作用。

表1 种田农户数量总体情况

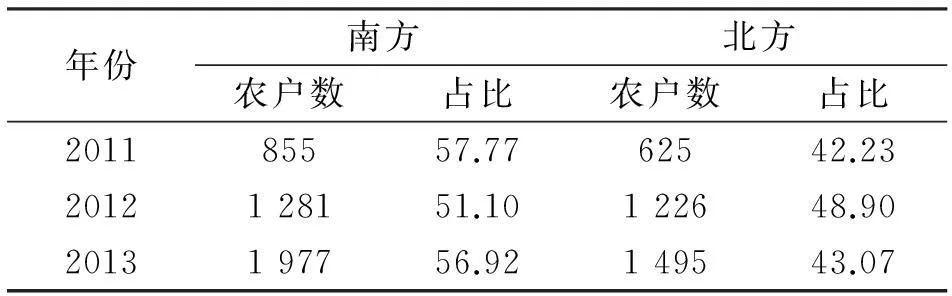

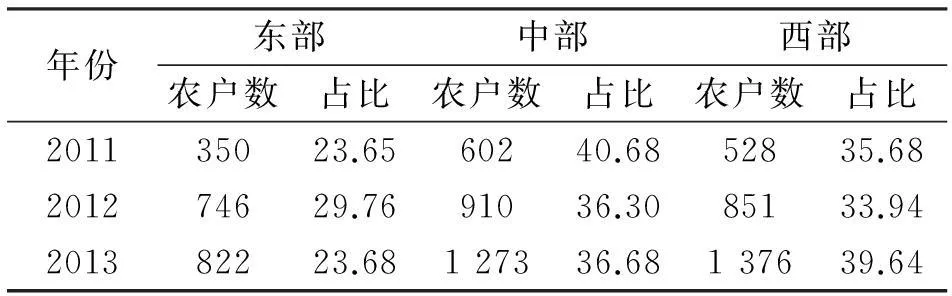

(二)不同地区种田农户数量

不同地区的农户由于思想观念、土地规模、种植条件等方面的因素导致其种田行为存在差异。从南北方情况来看,南方种田农户数量高于北方。具体来看,2011、2012和2013年南方种田农户比北方分别高出15.54%、2.2%和13.85%(见表2)。从东、中、西部地区分布来看,2011年、2012年中部地区种田农户相对较多,到2013年西部地区种田比重有明显提高,并领先于东中部地区;而东部地区种田农户比重最低(见表3)。较之2011年,东部地区种田人数呈缓慢下降之势,而西部地区稳中有升。可见,西部地区的种田积极性高于东部和中部,说明西部大开发战略对农业的扶持已略见成效。

表2 近三年南北方种田农户数量

表3 近三年东中西种田农户数量

(三)种田农户的土地规模

水稻、小麦和玉米是农户种植的主要粮食作物,以这三种粮食作物的种植面积来考察种田农户的经营规模。调查数据显示,种田农户户均水稻种植面积为5.64亩,种植面积在0~4亩的农户比重为74.25%;种田农户户均小麦种植面积为10.24亩,种植面积在0~4亩的农户比重为65.5%;种田农户户均玉米种植面积为2.37亩,种植面积在0~4亩的农户比重为85.72%(见表4)。

表4 水稻、小麦、玉米的种植规模

由此可见,目前我国农户多停留在小规模和自给自足式的小农化生产经营阶段。在广大农村地区,青壮年进城务工收入是家庭主要收入来源,老人在家耕种一小片土地,虽不能致富,但自给自足不成问题。可是对于没有务工收入的家庭而言,一家一户的小规模种植不但不能致富,而且难以满足一家人的基本生活需求。

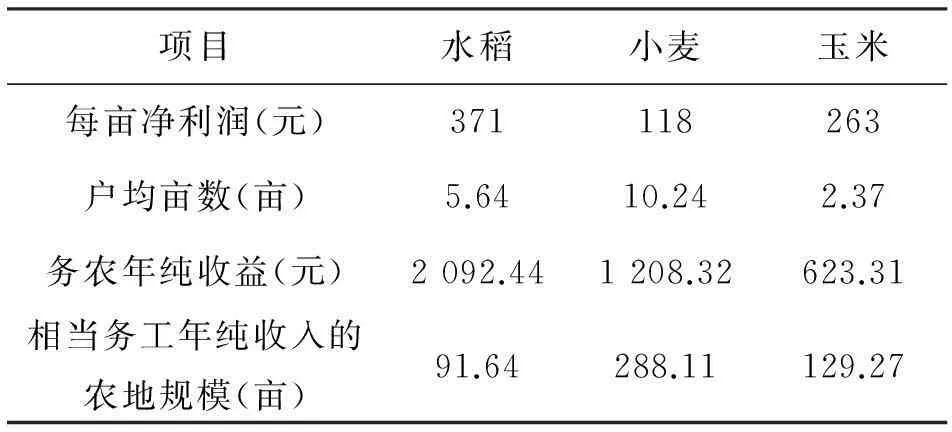

(四)种田农户的经济收益

现有种植规模下农民种田不赚钱。调查显示,2013年务农农户耕种水稻、小麦、玉米的户均面积分别为5.64亩、10.24亩、2.37亩,根据农业部的最新统计数据,水稻、小麦、玉米每亩净利润分别为371元、118元、263元。通过计算可知,农户种植水稻、小麦、玉米的户均年收益分别为2 092.44元、1 208.32元、623.31元,远低于农民工打工收入。由此可见,在现有种植规模下农民种田不赚钱,如果遭遇天灾或是不测,甚至存在亏损的风险。

三、当前种田农户的特征

(一)年龄结构

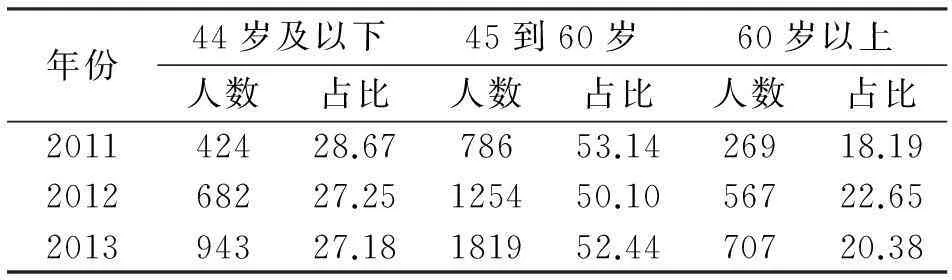

从种田农民的年龄来看,50%以上的种田农民年龄在45~60岁之间,且具有老龄化趋势。2011-2013年,种田农民的年龄为45~60岁的农民比重均超过一半,种田农民年龄在45岁以下比重分别为呈逐年减少的趋势。而60岁以上的种田农民人数最少,徘徊在种田总人数的1/5(见表5)。这表明,随着大量青壮年农民“离土离乡”外出务工,没有年龄优势的中年农民成为留乡种田的主力军,培养新型职业农民、保证农业发展“后继有人”成为新的挑战。由此可以预测,随着城镇化和老龄化速度的加快,倘若无法吸引新生代农民工返乡务农,那么十年之后保障粮食安全的重任将落到留守老人的肩上。

表5近三年种田农民年龄分布情况

年份44岁及以下45到60岁60岁以上人数占比人数占比人数占比201142428.6778653.1426918.19201268227.25125450.1056722.65201394327.18181952.4470720.38

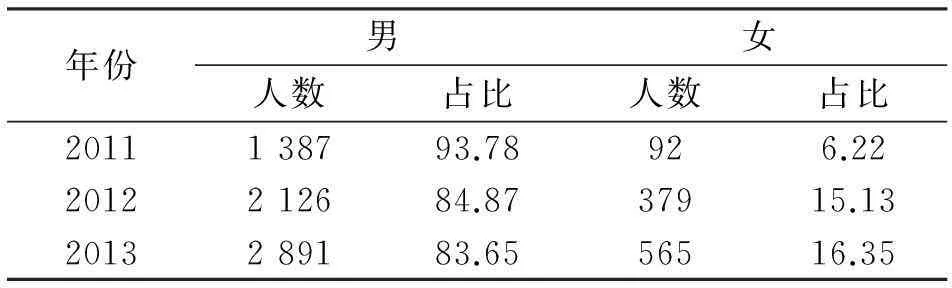

(二)性别差异

从性别角度来看,种田农民男性比重逐年减少,女性比重明显增加。2011年男性种田农民占比93.78%;而女性种田农民占比6.22%,到2012年女性比重增加1倍,为15.13%(见表6)。由此可见,随着外出务工人数增多,越来越多的家庭由女性担任主要种田角色,原因可能是目前人均耕地面积较少,加之物价年年上涨,单靠种地已经不能满足基本物质生活所需,需要男性外出务工增加家庭收入,而有限的土地使得女性有能力承担种田的任务。

表6 近三年种田农民性别分布情况

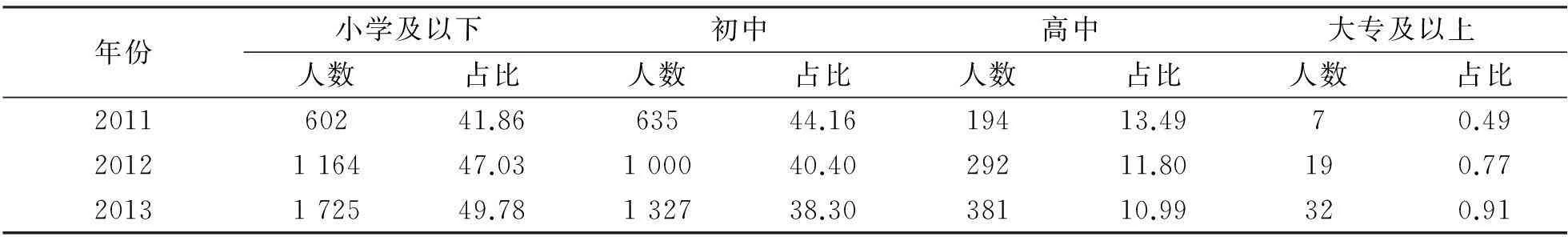

在我国广大农村地区,总体教育发展水平比较落后,广大农民的受教育程度普遍较低。近三年的调查显示,种田农民的受教育水平普遍较低,并且低学历种田农民的比重逐年上升(见表7)。这与唐娟莉[11]的研究结果“农户受教育程度与农民种粮意愿呈负相关关系”相吻合。这一方面反映出目前中国农业生产的科技含量还处于较低水平,对种田农民的素质要求不高,农民种田多依靠传统方法和自身经验;另一方面受教育程度较高的农民对自己的收入有更高的预期,更有信心在城市中寻找就业机会,从而获得比种田更多的收益。周策群[17]指出农业规模经营实际上是对现有农业劳动者的一次“自然选择”过程,选择的结果决定农业经营者的素质及其规模。种田农民的素质制约着规模经营的数量界限和效益状况,甚至决定规模经营的成败。

表7 种田农民文化程度情况

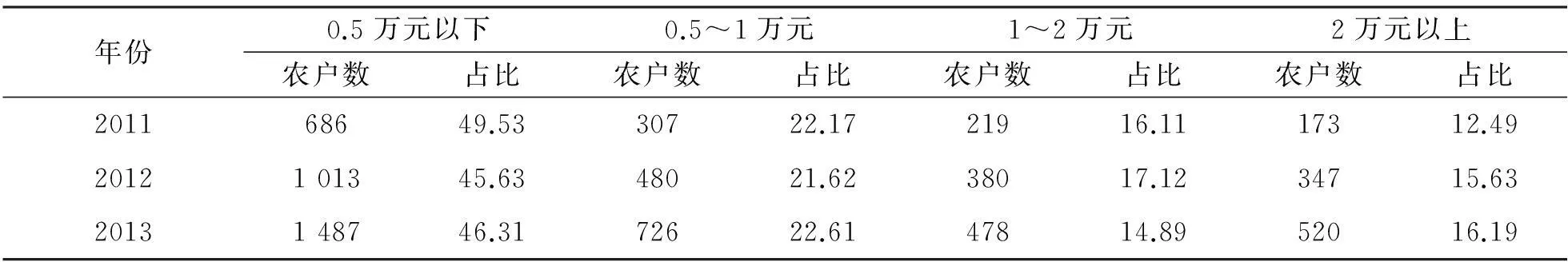

(四)经济收入

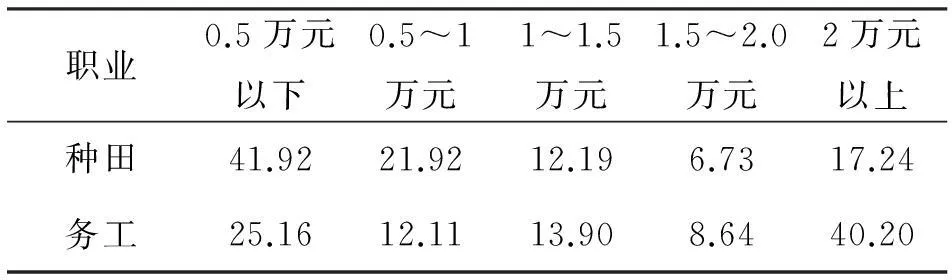

农民收入特别是直接从粮食生产中得到的收入是影响农民生产积极性的重要因素。大部分受访农户表示,如果种田能够获得比较理想的经济收入,那么他们更愿意留乡务农。调查显示,近五成的种田农户收入在0.5万元以下,收入在0.5到1万元的比例三年变化不大,收入在2万元以上的占比逐年上升(见表8)。从地域差异来看,北方种田农户高收入比重比南方高。由此可见,种田农户收入水平整体偏低,农民单纯依靠农业增收比较困难。值得关注的是,高收入种田农户比重有所上升,这可能与近年来国家推行土地流转和规模经营的政策有关,农户通过土地流转实现适度规模经营从而增加种田收益。

表8 近三年种田农民年收入情况

四、种田农户的合理类型

(一)种田农户的经营规模

调查显示,在现有小规模种植情况下农户种田收入远不及外出务工收入。从种田农户收入来看,种田农民家庭年收入在0.5万元以下的比例比务工农民高出近17个百分点,而务工农民家庭年收入在2万元及以上的比例比种田农民高出23个百分点。整体来看,种田农民家庭年收入明显低于务工农户(见表9)。究其原因:一方面,由于我国农业发展基础依然薄弱,多数农户耕地规模过小导致农业生产效率不高。另一方面,近年来务农投入成本不断上涨,农产品的价格尤其粮食价格依然偏低。因此,市场经济条件下,要想让理性小农愿意种田,至少得让他们觉得“种田有利可图”。

表9种田农户与务工农户的年收入比较

%

既然“种田不赚钱”是农民比较种田与务工收益而生的一种失落心理,那么想让农民觉得“种田有利可图”,进而愿意做职业农民或做以种田为主的农民,就至少要使其种田收入同外出务工收入基本持平。从这一心理出发,利用调查数据可以估算出农民愿意种田的必要农地规模。根据国家统计局发布的《2013年全国农民工监测调查报告》,2013年外出农民工人均月收入(不包括包吃包住)2 609元,人均月生活消费支出892元,外出农民工年从业时间平均为9.9个月。以夫妻外出务工家庭为例进行估算可得夫妻外出打工年纯收入约33 997元。如表10所示,这个收入大抵相当于农户分别种植91亩水稻、288亩小麦、129亩玉米的收入。也就是说,小农要扩大经营规模,种植水稻不能少于91亩、种植小麦不能少于288亩小麦,种植玉米不能少于129亩,这样他们的收入才不会低于平均外出务工人员的收入,其种田才有积极性。如果生产经营达不到一定的规模,那么农民则宁愿外出务工而不愿留乡种田。这意味着贺雪峰[18]主张的10~30亩的适度规模显然不能满足种田农户对经济收入的期望,他仅仅从生产成本的角度一味强调小农经营的生产优势,忽视了种田农户对于经济效益的追求。但是,在调查中农民表示种粮的经营规模也并非越大越好,经营规模过大不但会增加人力和物力投入,其抵御风险能力也较弱,如果经营不善,将导致“规模不经济”问题。党国英[19]等指出经营规模过大会出现二次转包土地的情形。陈洁等[20]调查发现10~100亩组的种粮大户每亩净收益最大,达407元。湖北省委农办课题组[21]调查表明,经营规模在50~100亩之间亩平纯收入最高,达565元,超过100亩后效益大幅下降。刘锐、余佳妮[22]调研发现种植10亩以上土地的“中农阶层”能够为城市化、工业化背景下的农村注入活力,并有效促进农业生产。这表明,通过土地流转实现规模经营是让农户愿意种田的必要条件,但是规模经营的“度”要控制好,过小和过多都不适合,综合考虑农民的经济效益、从调查结果来看以控制在100亩左右的中等规模为宜。

表10 与家庭外出务工年纯收入相当的种田规模

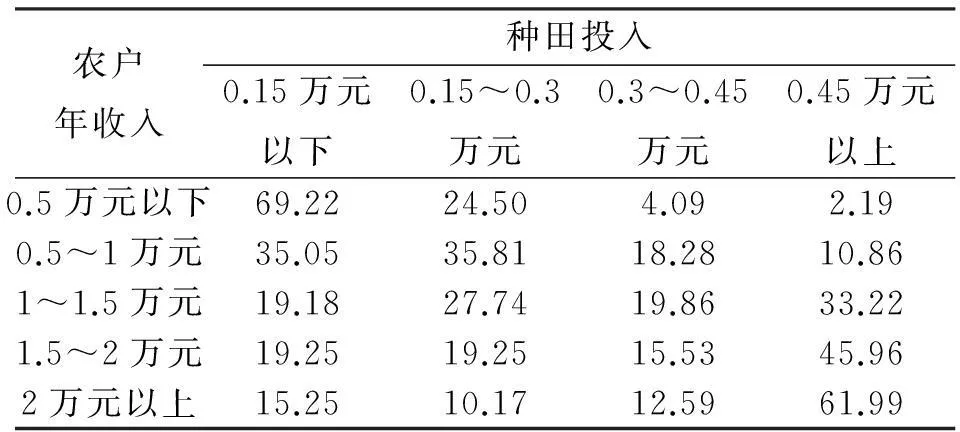

(二)种田农户的经济能力

种田不仅需要投入人力,而且需要投入资金,农户本身的经济能力直接影响其发展农业生产的能力。考察农户农业生产投入与家庭经济收入的关系可知,高收入家庭对农业生产投入力度更大(见表11)。

纳入标准:(1)患者肝、肾等功能正常。(2)患者有焦虑症状,SAS评分>50分。(3)有正常语言表达和理解能力。

表11不同收入组种田农户对应的农田投入情况

%

可见,有一定经济能力的农户具备加大现代农业生产要素投入的能力和潜力,更容易通过适度扩大生产规模,从而获得较为稳定的经济收入。与低收入农户低投入下世代相传的小农耕作方式不同,高收入农户更乐于通过不断加大农业投入来改进耕作技术,提高机械化水平,从而提高农业效率,增加种田收益。

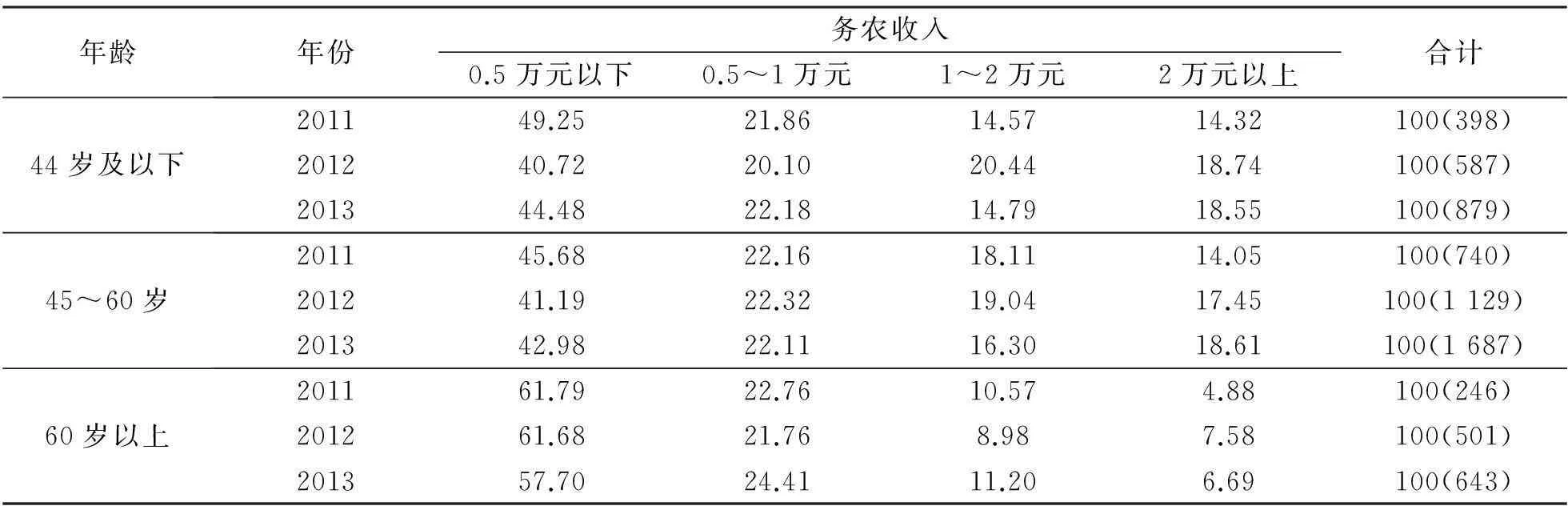

(三)种田农民的年龄结构

考察不同年龄段农民的收入情况可知,2011年到2013年年龄在45~60岁的种田农民收入最高,并呈现逐年上升趋势;而年龄在60岁以上的老年人务农收入最低,近六成的老年人年收入在0.5万元以下(见表12)。年龄在44岁年以下的务农收入逐年有所下降。由此可见,中年农民务农收入最高,且有上升趋势,青年农民务农收入有逐年下降趋势。

表12年龄对种田农户年收入影响

%(户)

我国农业劳动力出现整体老化和断层的现象已然是不争的事实。调查表明超过60%的新生代农民工不愿意返乡种田,而当前种田农民年龄多集中在45岁以上。前文基于数据分析得出“中年农民种田最经济”的结论。从实践经验和现实情况来看,鼓励中年农民种田也不失为应对“无人种田”这一尴尬局面的有效措施。中年农民种田至少具备以下三个方面的优势:一是中年农民拥有丰富的生产经验和市场经验,并且对土地具有深厚的情感,种田意愿最为强烈。他们绝大多数正在从事或曾经从事过农业生产,经过数十年积累,继续种田具有一定的比较优势。二是中年农民在“乡土社会”里累积和建立起来的声望资本和人际关系不不仅能够帮助他们在进行土地流转和农业产生的时候获得更多的信任,而且还能对青年农民起到较强的带动和示范作用。三是中年农民比青年农民更加务实,对国家的认同感较高,期望国家通过一系列支农惠农政策来改善农业和农村的现状,提高农民收入。相关研究[23]也表明,种粮大户户主主要以40~60岁之间的中年人为主,即使是高素质的种田能手也正趋向老龄化。从国际经验来看,美国、英国等发达国家和地区的大部分农民年龄都在50~60岁之间,不同的是他们的文化程度和职业技能都达到较高的水平。因此,在农村劳动力大量输出的情况下,应当吸引和鼓励中壮年农民工回乡种田,通过文化教育和职业培训,把他们培养成新型现代职业农民。

五、结论与对策建议

(一)主要结论

第一,近三年种田农户数量稳步增加,2013年超过七成的农户从事农业生产。不同地区的农户由于思想观念、土地规模、种植条件等方面的因素导致其种田行为存在差异,南方种田农户数量多于北方,西部地区种田农户数量多于中部和东部地区。这意味着,近年来国家出台的一系列支农惠农政策对鼓励农民种田起到了一定的激励作用,尤其是西部大开发战略对农业的扶持已初见成效。

第二,从土地规模来看,大多数种田农户仍然停留在小规模、自给自足式生产经营阶段。从三种主要农作物的种植情况来看,不论是种植水稻、小麦还是玉米,均有超过六成农户的户均种植面积低于4亩。从投入-产出效益来看,近年来高涨的生产成本使得小规模生产经营农户不赚钱,甚至亏钱。

第三,从种田农户的特征来看,一半以上的种田农民年龄处于45~60岁之间,45岁以下的种田农户数量呈逐年递减趋势。在性别和学历分布上,九成以上种田农民为男性,但女性比重有上升趋势,五成种田农民的学历在小学及以下。可见,当前农业劳动力呈现老龄化、女性化、低素质化等特点,农业劳动力结构性不足问题突出。

第四,有适度规模的土地、有一定经济能力的中壮年农民家庭适合发展成为今后粮食生产的经营主体。在当前耕种面积下,农户种田不赚钱。只有当农户耕种土地面积达到中等规模,其种田获得的经济效益才能不低于农户外出务工所得,农户才愿意留乡务农。适度规模经营带来高收入的同时,也需要高投入,高收入农户更有能力通过不断加大农业投入来改进耕作技术、提高机械化水平,从而提高农业效率、增加种田收益。从未来种田农户年龄层次来看,中壮年农民种田留乡种田的积极性最高,且在种田经验上更具有优势,通过人力资本投入,把中壮年农民培养成为粮食生产的经营主体不失为当前形势下的明智选择。

(二)对策建议

第一,充分尊重种田农民的意愿。在推行“中农经营”的过程中,充分尊重农民的自主选择权,适时适度引导土地规模高效使用。在基本条件发展成熟的地区,应及时推行土地流转,实行规模经营,而对于一些流动性较小的村庄,则应静待时机,不能 “一刀切”强制农民让出土地。要充分尊重农民的意愿,合理引导老年人退出农业生产,同时要充分保障农民的权益,积极实行村级民主,保障农民的知情权、决策权,建立利益共享机制和监督机制,保障土地收益由农民共享。

第二,合理引导种田主体的代继更替。一是引导老年农民退出土地生产。针对种田老龄化的问题,应在尊重农民意愿的基础上,以养老保险作为杠杆,引导老年农民流转土地经营权。规定60岁以上自愿出让土地经营权的农民可以自动获得失地农民的养老保险待遇或与城镇职工同水平的养老金待遇。二是巩固中年农民种田。建立中年农民准入机制,以年龄、教育等为标准确定农民的务农资格,获得务农资格的农民优先享有低息贷款等各种优惠政策。三是以文化建设为杠杆,吸引青年农民种田。青年是种田的后备力量,加快农村文化建设,跟进城乡一体化的公共服务,以此吸引青年农民回流。

第三,继续推进有利于形成中等规模的土地流转。一是成立土地代耕中心和托管中心,将抛荒的土地先由中心管理起来并将其流转,并根据土地收益对土地所有者进行一定程度的补偿。二是改变农业补贴的发放标准,将以所有权为标准补贴方式转为以经营权为标准,即谁种地谁享受农业补贴;同时建立递增的补贴标准,随着耕种规模的扩大,农业补贴金额递增,充分调动农民种田的积极性,引导农民规模种植。三是将长年抛荒的土地重新发包。对于长年抛荒且无人管理的土地,村集体可以根据实际情况予以收回,将其整合起来流转到村中种植大户手中。

第四,适当鼓励中等家庭收入农户种田。一是建立农户家庭档案登记机制,村集体可根据登记记录,将一定规模的土地包给符合家庭收入在2万元左右的农户耕种。二是为中等收入的农户提供低息农业贷款,同时将农业补贴以各种补贴券的形式发放,比如发放购种补贴券等,确保农业补贴用于农业生产。三是为中等收入的农户提供信息服务和技术指导,通过广播和手机定期为农民提供天气预报、农业生产技术、农产品交易等方面的信息服务,同时结合农民的休闲时间开展生产技术培训,建立积分制,对认真参加培训的农户予以补贴或奖励。

第五,切实提高农民种田的比较收益。一是活化土地资源,鼓励多元化经营模式。可以建立土地股份合作社,农民以承包地、集体以宅基地整理后的新增耕地入股,成立股份合作社,统一经营,也可以独立经营,也可以与其他产业主体合作经营,还可以引入企业独立经营;或采用“公司+农户”等利益联结方式,由农民自主经营。二是加大对农业的补贴力度。建议国家以种粮成本为标准测算建立一个统一的补贴基数,各地方可根据财政状况浮动增加。三是大力推行农业科技化水平和农机推广服务。促进科学技术、研发成果等入户,组织发动广大科技人员开展有针对性的技术服务。加快健全乡镇农业公共服务机构,发挥县乡农技推广机构的整体功能,提倡服务在乡、管理在县。

参考文献:

[1] 罗伊·普罗斯特曼,蒂姆·汉斯达德,李平.中国农业的规模经营:政策适当吗?[J].中国农村观察, 1996(6):17-29.

[2]梅建明.再论农地适度规模经营——兼评当前流行的“土地规模经营危害论” [J].中国农村经济,2002(9):31-35.

[3]宋伟,陈百明,陈曦炜.东南沿海经济发达区域农户粮食生产函数研究——以江苏省常熟市为例[J].资源科学,2007,29(6):206-211.

[4]卫新,毛小报,王美清.浙江省农户土地规模经营实证分析[J].中国农村经济,2003(10):31-36.

[5]高梦滔,张颖.小农户更有效率?——八省农村的经验证据[J].统计研究, 2006(8):21-26.

[6]李谷成,冯中朝,范丽霞.小农户真的更加具有效率吗?来自湖北省的经验证据[J].经济学,2010,9(1):95-124.

[7]王建军,陈培勇,陈风波.不同土地规模农户经营行为及其经济效益的比较研究——以长江流域稻农调查数据为例[J].调研世界,2012(5)::34-37.

[8]夏永祥.农业效率与土地规模经营规模[J].农业经济问题,2002(7):43-47.

[9]刘凤芹.农业土地规模经营的条件与效果研究:以东北农村为例[J].管理世界,2006(9):71-79.

[10] 史正富.中国农村土地制度变革[M].北京:北京大学出版社,1993:49.

[11]唐娟莉.农户种粮意愿影响因素分析——来自陕西520户农户调查数据的实证分析[J].江西农业大学学报:社会科学版,2013(12):438-444.

[12] 周清明.农户种粮意愿的影响因素分析[J].农业技术经济,2009(5):25-30.

[13]王秀东,王永春.基于良种补贴政策的农户小麦新品种选择行为分析——以山东、河北、河南三省八县调查为例[J].中国农村经济,2008(7):24-31.

[14]马彦丽,杨云.粮食直补政策对农户种粮意愿、农民收入和生产投入的影响——一个基于河北案例的实证研究[J].农业技术经济,2005(2):7-13.

[15]马文杰,冯中朝.国外粮食直接补贴政策及启示[J].经济纵横,2007(21):67-69.

[16]刘小春,翁贞林,朱红根.江西种粮农户的粮食补贴政策认知特征与生产经营行为的调研分析[J].商业研究,2008,(11):13-16.

[17]周策群.适度规模经营:我国农业发展的必由之路[J].广西社会科学,1996(10):12-20.

[18]贺雪峰.论农地经营的规模——以安徽繁昌调研为基础的讨论[J].南京农业大学学报:社会科学版,2011,11(2):6-14.

[19]党国英.家庭农场应避免急于求成[N].人民日报,2013-02-19(5).

[20]陈洁,刘锐,张健伦.安徽省种粮大户调查报告——基于怀宁县枞阳县的调查[J].中国农村观察,2009(4):2-12.

[21]湖北省委农办课题组.湖北省农村土地规模经营情况调查[J].湖北社会科学,2008(4):78-82.

[22]刘锐,余佳妮.中农经济:微观实践与理论意义——湖北京山J村调查[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2014(1):124-131.

[23]武汉大学经济发展研究中心与经济系联合调研组.大冶市土地流转与规模化经营状况分析[J].湖北社会科学,2014(3):60-67.

Farming Households: Status Quo, Features and Reasonable Types

——Based on Questionnaire Survey of 4 795 Farmers From 31 Provinces

HU Ya-qiong

(InstituteforChinaRuralStudies,CentralChinaNormalUniversity,Wuhan430079,China)

Abstract:A comparative analysis, based on the data collected from 4 795 rural households in 31 provinces (autonomous regions, or municipalities), has been conducted concerning the status quo and characteristics of the farmers. Its findings are as follows: the middle-aged makes up the majority of farmers and there is an increasing number of the aged and the women joining them; most of the farmers have a low education background; and they have a very limited income out of growing crops and tend to downsize their farming gradually. With all the above factors considered, the essay attempts to further explore the future of farming household’s rational type from business scale, economic capacity and age structure.

Key words:farming household; farmland moderate-scaled management; grain safety

文章编号:1009-9107(2015)06-0053-07

中图分类号:F325.14

文献标识码:A

作者简介:胡雅琼(1985-),女,华中师范大学中国农村研究院博士研究生,农村改革发展协同创新中心研究人员,主要研究方向为城乡基层治理与公共政策。

基金项目:国家哲学社会科学基金项目一般项目(10JBZZ025);教育部发展类报告项目(10GBG10)

收稿日期:(20)2015-03-02