探析德国绿党的“变脸”

2015-12-30胡芬芬东南大学马克思主义学院江苏南京210089

胡芬芬(东南大学马克思主义学院,江苏南京210089)

探析德国绿党的“变脸”

胡芬芬

(东南大学马克思主义学院,江苏南京210089)

[摘 要]作为社会运动产物的德国绿党带着“绿色面纱”,怀揣哲学式的理想,坚持以生态优先为核心的政治原则和政策主张;后却逐渐走向了通往权力的道路,终折服于政治学式的现实,对自身的纲领和政策不断作出调整和完善的背后展现的是政党权力诉求的逻辑。德国绿党这两张面孔的变换在本国以及欧洲甚至整个世界引起了一系列效应,而且这种影响场域也伴随着绿党的发展、成熟与完善,从力量,到秩序,再到文明,层层深入,甚至会成为文明冲突的缓冲带。

[关键词]德国绿党;生态政治;权力诉求;政策变迁

20世纪70年代,一股“绿色政治”的风潮在欧洲大陆兴起。到80年代初期,一场被称之为“十二级飓风”能量的“绿色政治运动”(这场运动是以市民为主体的,以保护生态环境、保障妇女正当权益、反对战争和核军备、争取和维护世界和平为基本内容),在西方国家勃然兴起[1]。在广泛的群众运动的基础上,80年代在欧洲各国先后创建了绿色政治组织——绿党。而德国绿党则是欧洲绿色运动的发展过程中最为成功而独树一帜的影响力量。尽管从历史发展来看,德国绿党既不是世界上第一个成立的典型意义上的新型绿党,也不是第一个进入全国议会的欧洲绿党,但毫无疑问,它却是一个在整个欧洲乃至全世界范围内最有影响力的绿党。因为在西方国家多党政党制度和议会政治背景下,衡量一个政党的成功与否和实力水平的标准就是看它在多大程度上获得选民的支持、议会中所获席位的多少、政府内阁职位的重要性以及政治影响的相对持续性和稳定性。因而德国绿党在“绿党现象”特别是在欧洲绿党中具有典型性和重要性,通过对德国绿党历史的发展变化和实践中的政策纲领变迁及其相互关系的考察,结合统计学的研究方法,运用政党理论及其建设理论的研究德国绿党的产生、发展和政策的变化、调整与革新,可以从中发现政党制度和政党建设所具有的共性部分,汲取其中成功的经验和失败的教训,这对当代中国共产党作为执政党的建设具有重大的现实指导意义。

一 德国绿党的“绿色面纱”

绿党最早起源于20世纪60年代末在西方国家兴起的环境运动、女权运动、和平运动等新社会运动。经济发展所造成的对资源的过度浪费和生态环境的破坏使人们产生强烈的危机感和紧迫感,诱发了生态抗议运动。德国绿党在这样的社会背景下产生,其基本理念肯定与环境生态的保护紧密相关,正如其政党名称透露的那样,必然是带着“绿色的姿容”降临世间。

(一)作为新社会运动产物的德国绿党

“新社会运动”这一概念最早是由德国社会学家提出的,用来概括20世纪六七十年代以来在西方兴起的大规模、各种新形态的社会运动,这其中包括反战和平运动、绿色生态运动、公民行动运动、学生运动以及(新)女权运动(为了有别于此前的妇女运动,这一时期的妇女运动又被称之为新女权运动)等。上世纪六七十年代,战后西德长期保持的经济繁荣和社会稳定由于资本主义固有矛盾的继续存在以及所带来的新的问题而无法长期存续下去,再加上东、西方两大军事集团的冷战升级和核军备竞赛对世界和平和欧洲安全构成了威胁,诸多的社会问题引发人们关注的同时也诱发了不满、失望的情绪,上述各种形态的社会运动便成为了人们情绪的发泄和利益的维护方式。这其中包括了与绿党形成关系最为密切的几种运动:公民创议运动、生态运动、反战和平运动和女权运动[2]15-16。这些风起云涌的新社会运动为绿党的形成奠定了广泛的群众基础和有效的组织基础。1972年,联邦德国拥有1千多个自发绿色组织,成员约30万人。到70年代中期,已发展到1万多个的公民创议组织中就有3000多个组织与环境保护有关[2]15。其次,这些运动培养和训练出来一大批参与社会运动的积极分子和中间力量,他们在社会运动中积累起来的丰富政治斗争知识、技巧和经验使绿党能够很快实现从运动型组织到政党角色的转变。第三,这些运动各自关注的社会目标和自身的组织原则被融入到了统一的绿党中去,成为了绿党最初价值取向和政治理念的来源,并因此规定着绿党政策的基本方向。

随着新社会运动力量的不断壮大和影响的不断扩大,人们不再满足于始终游离于现存体制外的自发性质的抗议活动和无法参与国家政策方针的决策体系和过程之中。如果排除以暴力革命夺取政权的方式,那么最好的方式就是通过组织政党,推选出自己的代表参与各级议会的选举,争取掌握政府权力的机会,将运动的目标、原则纳入到现行国家的政治体制内。作为对于这种客观要求的回应是建立统一的全国性政党。在经历过建立基层党组织、成立全国性绿色组织联盟之后,1980年1月,各地的绿色组织和相关团体在卡尔斯鲁厄召开了建党大会,联邦德国绿党成立,初期成员1万人。同年,联邦议会选举获1.5%的选票。一个有别于传统政党的、独具特色的新型政党——绿党开始登上了当代德国的政治舞台并带来了持续至今的“绿色旋风”。

(二)生态优先为核心的政治原则和政策主张

德国绿党是新社会运动的产物,它产生的前世就决定了今生与生态主义脱不了干系,这也是该党党纲中明确提出的从而也为该党全体公认的以生态为核心,包括生态、基层民主、社会责任感和非暴力在内的绿色政治原则(这四项基本原则在2002年新通过的基本纲领中被修正为生态、自主决策、社会公正和民主,同时附带引申出两项并重的非暴力和人权原则)[3]。生态原则是绿党所坚持的四项原则中的第一性和优先性的内容,它的基本含义是保护生态环境,维持生态平衡。而什么是基层民主?在其早期的联盟纲领中,绿党指出:“基层民主的政治学意味着更多地实行分散化的直接民主。我们的出发点在于,基层的决定原则上必须予以优先考虑。我们给予分散化的、易于管理的基层单位以具有深远意义的独立和自治权力……我们决定建立一种新型的党的结构,以不可分割的基层民主和分散化概念为基础的结构。我们相信,缺乏这种类型结构的党,就不适用于令人信服地支持议会民主机制内的生态政策。”[4]社会责任感的基本含义主要表现在三个方面,即改变人与人之间的关系,提倡人与自然之间自主的和对等的物质交流以及反对利己主义和消费主义,维护集体利益。非暴力原则是坚持以人道的目的消除包括由国家和社会制度强加而致的“结构性暴力”在内的一切暴力形式,实现绿色社会变革的思想。这种生态哲学的思想也是德国绿党成立之初制度性批判的最有力武器。

在这些政策原则的指导下,德国绿党提出了颇具“绿色”风采的政策主张。绿党的政策主张有的是从产生便初具雏形后得以完善发展,并且一直贯穿至今。有的是顺应现实需要和时代发展而提出来的。首先,环境政策作为德国绿党政策制定的基本层面始终如一地贯穿于其历次基本纲领和竞选纲领之中。因而,在政治主张方面,德国绿党的生态主义意识形态,既不是资本主义的,更不同于社会主义,其公开希望超越阶级界线,超越左派和右派,把与人民和自然界共存亡,看作是自己的最高目的。在环境政策的具体化方面包括:以太阳能为主导的绿色能源政策,一系列生态友好型的交通政策和措施,对自然、农业和动物的保护,对未来全球环境发展的关注与展望等。其次,在经济政策方面,与其他政党政策相比较,绿党的政策更突出了生态和社会的要求和内容,比较有代表性的有废除核电站政策。在此,德国绿党,特别是在成为执政党之后,一如既往声称自己是主张社会公正和经济创新的政党,所以开始在社会政策领域提出自己的主张。基于“红绿联盟”在1998年德国大选中的成功经验和2005年大选中的失败教训,德国绿党重新认识就业的意义,批判传统的就业措施,提出了自己的就业政策,主张通过生态的政策创造新的工作。此外,德国绿党还积极促进“双重国籍”的国际法改革以保护移民的利益[5]111,制定一系列有利于妇女的政策和教育、科学研究政策等。在外交政策方面,德国绿党坚持生态的责任、自主的决策、国际公正性、承担民主与和平义务等价值观,完全支持和拥护欧洲一体化。

二 德国绿党的“权力真容”

一般说来,政党的核心功能当然是竞选政府公职,掌握政府权力,这也是政党区别于其他有组织的社会团体的最重要特征。德国绿党在其走向发展、成熟的道路上,也越来越表现出了对政治权力的强烈渴求,并且在追逐权力的过程中,迫于现实政治的需要,对自身的纲领和政策不断作出调整和完善。

(一)通往权力道路的德国绿党

所谓政党就是指人们为了通过选举或其他手段赢得政府权力而组织的政治团体[6],可见政党的核心功能就是掌握政权,因而任何政党的一切的活动都是围绕着占据国家政权这一根本问题,德国绿党当然也不例外,自其诞生之初就注定了它必将走上通往权力的道路,随着时间的推移和条件的成熟,那层“绿色面纱”后面逐渐露出“权力的真容”。

德国绿党的议会参政道路首先是从地方层面的议会开始的,这首先得益于德国政治体制的特点:实行联邦制,在联邦之下还有州和地方两级结构,同时州和地方都有自己的议会和政府,能够保证地方自治性的实现,同时也为绿党在地方进入议会创造了有利条件。不少作为德国绿党前身的绿色组织在地方议会选举中获得了席位,进入了地方议会。1979年,不来梅绿色名单在10月的不来梅议会选举中获得了5.1%的选票,成为了第一个进入州议会的绿色组织[7]。到80年代中期以后,德国绿党在地方议会选举的最高层面——州一级议会选举中获得了大面积的成功。在全德国11个州中,有8个州的议会出现了绿色席位,有170多人当选为州议会议员。到2011年后,绿党在全国16个州的州议会都拥有议员,并开始出现了绿党成员担任某些州首长现象。

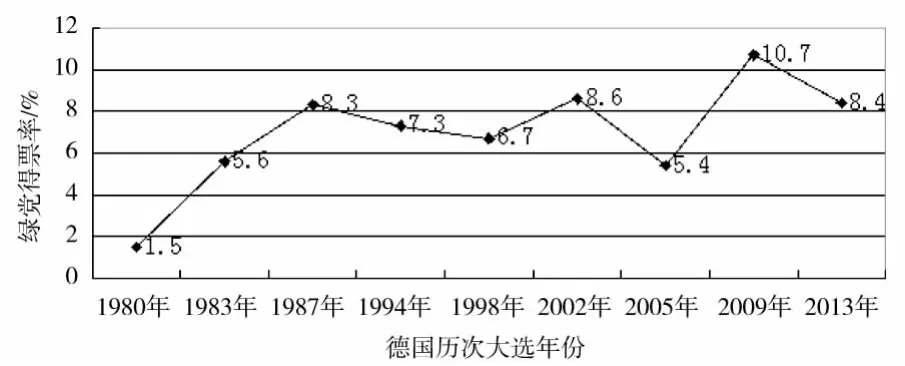

德国绿党在进入各级地方会议后,拥有了掌握地方政府权力的机会,不断扩大自身的影响。地方绿党选举成功的例子,鼓舞了德国绿党在联邦层面的权力追求,并最终获得了多次执掌权力的机会和建立了掌握权力的优势,如图1所示。1980年1月,联邦德国绿党成立,同年就首次参加了联邦议会选举,并获1.5%的选票,虽少于进入议会资格所需要的5%,却获得在全国性政坛上的漂亮亮相。1983年,绿党全德联邦会议大选中获5.6%的选票,取得联邦议院27席,成为德国第四大政党。1987年,绿党全国大选中得票率上升到8.3%,议席增加到46个,这表明绿党作为一个政党经历了时间的考验,初步站稳了脚跟。1994年,联邦议院选举中,德国绿党获得7.3%的选票和49个席位,成为联邦议院的第三大党。1998年,联邦德国大选时,绿党同社会民主党获得了大选的胜利,组成“红绿联盟”联合政府,绿党获得6.7%的选票和47个议席,并有3人进入政府内阁。2002年,联邦大选中,绿党以8.6%得票获得55席,继续与社民党组成联合政府。至此,德国绿党一直都处于稳健的发展中。2005年,绿党变成议会中第五大党,盟友社民党席次减少,退为在野党。此次选举的失利给了绿党完善自己的机会,在经历过低谷之后(如图1所示),德国绿党显示出了成熟政党的素质,及时调整了自身的政治理念和政策主张,获得了新的发展。2009年9月,联邦大选中,绿党首次突破了10%得票大关,席次由51席增至68席。2013年,德国大选,绿党得票率为8.4%,稳坐第三大党交椅。(以上数据来源:1998-2009年德国绿党在历届德国大选中的得票率统计数据来源参考:维基百科:德国绿党;2013年德国绿党在历届德国大选中的得票率统计数据来源参考:维基百科:2013年德国联邦议院选举。)

图1 德国绿党历次大选得票率

除此之外,欧洲一体化进程的启动和深入发展也促使着德国绿党走向区域层面上的议会道路,寻求获得和扩大在全欧洲层次上的政治影响力。1984年欧洲议会选举前,德国绿党参与组建了欧洲绿党协调(后被改组为欧洲绿党联盟),并在第二次欧洲议会选举中进入欧洲议会,占有7个席位。一直以来,德国绿党都积极参与欧洲议会的选举,增强了自身的影响力,在欧洲享有较高的知名度,既积累了丰富的议会政治经验,也为在欧盟区域内部宣传自己的政策主张奠定了良好的基础。

(二)绿党政策变化背后的权力诉求逻辑

任何政党的纲领和政策都不会一层不变的,绿党的纲领和政策也是随着政治实践的发展而不断变化和完善的,在不同的历史阶段,其政策主张的提法会有所变化。总的来看,德国绿党的政策变化体现在两个方面:一是在政策内容上,在一贯坚持生态环境政策为基础的同时,又将其理念辐射到其他领域,从而形成了具有绿色特色的经济、社会和外交等政策领域,其政策创议已出了生态环境议题领域,执政风格更接近于合作主义的联盟伙伴政策[8];二是在政策的价值取向上则表现为从理想到现实、从激进到温和的变化趋势。

在德国绿党政策变化的背后,是生态哲学的理想在政治权力的现实面前的妥协,是政党权力诉求在实际政治需要面前的让步,是绿色价值的批判的激进理念和追求社会政治稳定的制度安排之间的平衡。从德国绿党30多年的发展历史来看,引起绿党政策出现巨大变化的时期主要集中在三个重要时期:20世纪90年代初期和末期,21世纪初沦为在野党的倒退,标志性的变化则是90年代初期选举遭受挫折、1998年大选成功并成为执政党和2005年大选失败后成为在野党(如图1所示)。德国绿党在1990年的联邦选举只获得了3.8%的选票,没能超越5%的限制性门槛而无法获得进入议会的资格。此次的失利很大程度上归结德国绿党的政策转向没能及时跟上现实政治需要的实际。这次选举是东、西德统一后的一次全国性选举。而绿党却对两德的统一既不反对也不支持,这种思想和立场在当时的整个德国民族看来未免不识时务,同时伤害了民族感情,绿党为此流失了一批选民。此外,传统政党开始出现了泛绿化的倾向,作为绿党特色的生态环境保护主张被其他政党吸收,比如社民党的新一代领导人就将环境主题纳入了自己1989年的纲领之中,这无疑也动摇了一部分因环境政策而支持绿党的选民。而且,90年代初由于国内外环境的变化,生态环境保护政策也无法吸引数量众多的选民,绿党选举的失败在所难免。之后,为了摆脱90年代初的这种遭遇,寻求政党发展的新活力,德国绿党开始采取了一些比较务实的改革措施,政策主张也由激进、理想转向温和、务实,许多社会政策就是此段时间开始提出的。同时政党定位转向追求执政党,逐渐开始达成与社会民主党的合作共识。1998年,德国大选时,绿党同社会民主党一起获得了大选的胜利,组成“红绿联盟”联合政府。但之后几年为了推动经济体制改革,解决国内经济低迷、劳动力市场萧条、政府财政赤字高挂等问题,“红绿联盟”联合政府采取了一系列措施,这些举措中包括削减社会福利保障[9],这一定程度上造成了下次大选时选票流失。2005年,德国绿党在选举中因无法结成多党联盟,再次败北,退为在野党,后社会民主党与基督教民主联盟组建大联合政府。时任绿党领导人的菲舍尔在当时大选发表讲话称,在能源、税收、社会政策和土耳其加入欧盟方面,保守的基督教联盟和绿党毫无共同点,没能达成和基民盟的合作[10]。为了实现重新执政的目标,绿党领导层决定在与其他政党联合和结盟的问题上,今后不再苦守社会民主党一家,而是对各种政治联姻持全面开放的态度。

德国绿党成立之初是带着理想主义的绿色原则而生的,之所以称之为理想主义必然是有着和现实对立的矛盾性,任何对现实的妥协和让步都好似对理想的背叛。但是,绿党作为一种政党,它在遵循权力诉求的逻辑下实现政策的变化、调整是政党存在和发展的内在动力所致,本就无可厚非。而也只有有了现实主义的转向,在通往权力的道路上,理想才有成为现实的可能而不至于永远停留在可望而不可即的空中阁楼里,但这也需要寻找一种能够适应现实、为现实所能够接受的方式和途径,这种探索十分重要,也应成为理论研究和实践探索的重要领域。

三 德国绿党“变脸”的效应

德国绿党作为一种政党类型,它既有作为一般政党追求权力的本质面容,也具有绿色特征的外在长相。德国绿党的“变脸”不是单纯地从这张脸孔换到那一张面貌,而是两张面孔的来回变幻和交织。这两张面孔的变换交错是理想与权力的激荡,是哲学与政治的交锋,也是其之所以会成为德国政治秀场上一支新的政治力量的手段,同时这也在本国以及欧洲甚至整个世界引起了一系列效应,而且这种影响从力量,到秩序,再到文明,层层深入。

首先,伴随着绿色运动而诞生到成为如今的德国第三大政党,绿党打破了旧的政治格局,注入了新的力量。绿色政治的兴起对西欧国家内部的政治议题和政党格局产生了重要的影响,绿党的出现及其执掌国家权力改变了西方国家的传统政党格局,也为政治生活带来了新的议题。在德国这种新力量的影响尤甚。自1961年以来,德国形成了由基督教民主联盟/基督教社会联盟(即联盟党)和社会民主党两个大党另加自由民主党这个小党所构成的所谓“两党半”政党格局,使西德政党体制呈现出一种二元体制下的三角均势状态[11]。随着绿党的出现,特别是当绿党逐步进入州议会和联邦议院,德国的这种“两党半”政党格局便逐步被打破,到2013年的德国大选中绿党已经稳定第三大政党的交椅。而德国各大传统政党都不得不作出回应,不断调整自己的政策。如为了争取更多的绿色选民和夺回自己第三大党的地位,自由民主党不得不改变自己的一些政策和主张,提出了一些与绿党相似的主张。联盟党(基民盟/基社盟)和社民党在加快“绿化”的同时都积极争取与绿党的合作[12],社民党甚至已放弃社会主义目标,并向以努力争取社会中间阶层的全方位政党和以选举为目的的政党演变。[13]

其次,德国绿党从以绿色政治理念起家到通往权力道路带来了社会秩序的调整,具有维护政治稳定的价值。绿党参与到党派竞争中除了维护民主、建立负责政府等价值,还具有维护政治稳定的价值[14]。对德国而言,绿党通过发挥着整合社会抗议运动和引导政治社会化的功能,维护了社会的稳定。20世纪60、70年代的联邦德国在政治体制和社会之间有着尖锐的冲突和对立,引发了严重的政治生态危机,而既有的政治体制已无法支持和满足公众对政治体制的参与和改革要求,此时绿党应运而生。它在将社会运动中各种社会集团的不同利益整合进社会的同时也教导着其成员如何遵循政治游戏规则,实现自身利益诉求;在成为议会党并卷入议会政治也为新社会运动者开启了一座能够通往政府和建立新秩序的桥梁的同时也培养和强化了其成员在政治体系中受到重视和能够发挥作用的感觉。对欧盟而言,绿党调和着欧洲一体化进程中的政治秩序。德国绿党在强调欧洲一体化的重要性和必要性的同时,不断抨击一体化进程中出现的种种问题,努力倡导在欧洲一体化中建立更加完善的经济、政治、社会秩序,最为显著的例子是将环境保护的思想影响通过欧盟的政策扩大到欧洲大陆的其他国家。

最后,德国绿党的生态价值观和政治理念促进了社会文明的进步。一方面,德国绿党影响了德国社会价值观的变迁,从其产生之初的对生态环境的保护到走向权力政坛之后对自身理念发展扩大后倡导健康的生态经济发展方式、民主的政治生活方式和符合生态要求的生活方式,都在引领着整个社会文明向着更自然、和谐的方向发展。同时绿党提倡文化的多元化,强调提高少数民族、移民以及各种社会边缘集团的地位[15]。德国绿党一直致力于排解国内社会的仇外情绪和保护少数种族的权利,并一直努力引入双重国籍原则与改变有关避难规定[6]111-113。另一方面,绿党主张的和平主义和生态主义是世界所有民主国家文明中的共识。德国绿党就曾提出“生态优先一切”的口号,“建立一个非暴力社会”的目标,并且“非暴力应当毫无例外地适用于全人类之间”。此外,绿党的不少议题有的在传统政治光谱左右两派之外的,有的是符合世界各国文明发展要求的,这让绿色政治产生结合社会主义或资本主义等不同的想法,也让各国各族文明产生交汇融合的切入点,这是否就是意识形态矛盾化解的共识基础之一?这是否也是所谓的“文明冲突”的缓冲带呢?

德国绿党作为新兴政党,在政党林立的环境中诞生、发展并有所作为,是20世纪下半叶世界政治中引人注目的现象,也是政党发展中值得深思的课题。作为一个新兴政党,绿党在它的发展过程中既显示了勃勃生机,也面临着不少困难和问题。德国绿党靠领导抗议运动起家,在绿色运动中成长起来,并以自己独特的时代性理念与活力赢得了民众的支持。但是,作为执政党,仅仅站在批判的角度是难以赢得民心的。因此,如何作为一个新兴政党继续发展,对德国绿党来说仍然是一个需要进一步探索的问题。

参考文献:

[1]熊家学.西方政党之由来[J].当代世界社会主义问题,1990(4):57-60.

[2]王茂芝.德国绿党的发展与政策[M].北京:中央编译出版社,2009.

[3]郇庆治,刘长飞.绿色思维:欧洲绿党的新政治观[J].山东大学学报:哲学社会科学版,2000(3):95-102.

[4]弗·卡普拉,查·斯普雷纳克.绿色政治[M].石音,译.北京:东方出版社,1988:68-69.

[5]斐迪南·穆勒-罗密尔,托马斯·波古特克.欧洲执政绿党[M].郇庆治,译.济南:山东大学出版社,2005.

[6]燕继荣.政治学十五讲[M].北京:北京大学出版社,2004:173.

[7][佚名].德国绿党[EB/OL].[2014-04-15].http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B7%E5%9B% BD%E7%BB%BF%E5%85%9A.

[8]郇庆治.欧洲执政绿党:政策与政治影响[J].欧洲研究,2004(4):106-117.

[9]俞仪方.2005年德国大选关键词:低经济增长、高失业率[J].德国研究,2005(3):卷首语.

[10]新华网:绿党拒绝默克尔德国酝酿明年初重新大选[EB/OL].[2014-07-19].http://news.xinhuanet.com/world/2005-09/21/content_3519195.htm.

[11]连玉如.新世界政治与德国外交政策:“新德国问题探索”[M].北京:北京大学出版社,2003:77.

[12]沈素红,刑来顺.20世纪80年代以来德国绿党对德国政治的影响析论[J].长江论坛,2006(4):69-75.

[13]塞缪尔·P·亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].王冠华,等,译.上海:上海世纪出版集团,2011:357.

[14]史秋菊,陈 建.关于德国社会民主党转型的历史考察[J].湖南工业大学学报:哲学社会科学版,2014(5):69-74.

[15]刘东国.绿党在欧洲一体化中的地位与作用[J].教学与研究,2001(4):57-62.

责任编辑:黄声波

Analysis on the“Changing Face”of German Green Party

HU Fenfen

(School of Marxism,Southeast University,Nanjing,210089,China)

Abstract:As a product of social movement,German Green Party,with“the veil of green”and philosophical ideal,adheres to the political principle and policy proposals which takes ecological priority as the core,but it was finally convinced by political reality and gradually moved toward the road of power.The adjustment and improvement of its own policy and platform has shown the power demand of the party.The change between the two faces of German Green Party has caused a series of effect in the country as well as Europe even to whole world around.And this effect,accompanied by the development,maturity and perfectionof the Green Party,has drilled down from power to order,then to civilization,which even may become a buffer of clash of civilization.

Key words:German Green Party;ecological politics;power demands;policy change

作者简介:胡芬芬(1991-),女,江苏淮安人,东南大学硕士研究生,研究方向为政治理论。

收稿日期:2014-12-21

doi:10.3969/j.issn.1674-117X.2015.05.020

[文章编号]1674-117X(2015)05-0102-06

[文献标识码]A

[中图分类号]D052