南宁市少数民族文化资源保护发展对策研究

2015-12-27方董平

方董平

(中共南宁市委党校 文史教研部,南宁 530007)

南宁市少数民族文化资源保护发展对策研究

方董平

(中共南宁市委党校 文史教研部,南宁 530007)

党的十八大之后,文化保护迎来了重要的发展契机。南宁市具有丰富多彩的少数民族文化,历史人文资源、民族民俗文化资源和民族艺术文化资源异彩纷呈。近年来,南宁市在少数民族文化资源保护发展方面仍存在很多问题和困难。为了更好地保持文化多样性,提高文化魅力和提升文化竞争力,南宁市构建多元化立体宣传体系,强化少数民族文化保护意识,盘活少数民族文化资源,创新资源保护方式方法,转变少数民族文化发展方式,健全法律法规体系,构建多方合作模式,打造区域特色文化,科学规划少数民族文化资源产业布局,加大特色文化产业发展,从而推动少数民族文化资源的保护发展。

少数民族文化 文化资源 文化产业 保护发展

南宁市是一个以壮族为主,汉、回、瑶、苗、侗、毛南、京、伦佬、彝、讫佬、傣、布依等多民族聚居的地区,自然环境多样性、生物多样性、民族文化多样性三位一体,具有丰富多彩的自然生态景观和绚丽多姿的少数民族文化的资源优势。

一、南宁市少数民族文化资源发展现状

南宁市少数民族文化丰富多彩和异彩纷呈,主要有历史人文资源、民族风情文化资源和民族艺术文化资源三个层面的少数民族文化资源。

(一)历史人文资源

南宁市始建州郡于公元318年的东晋时期,至今已有1600多年,历史人文悠久,主要体现在历史遗址古迹、古建筑、革命遗址等文物古迹及革命斗争纪念遗址等方面,有大量的历史人文文化资源(见表1)。据南宁市第三次文物普查数据显示,南宁市各县(区)内共有不可移动文物540处,其中3处为全国重点文物保护单位,22处为自治区级文物保护单位,168处为市(县)级文物保护单位,尚未公布为文物保护单位的不可移动文物共有347处。

表1 南宁市历史人文资源汇总

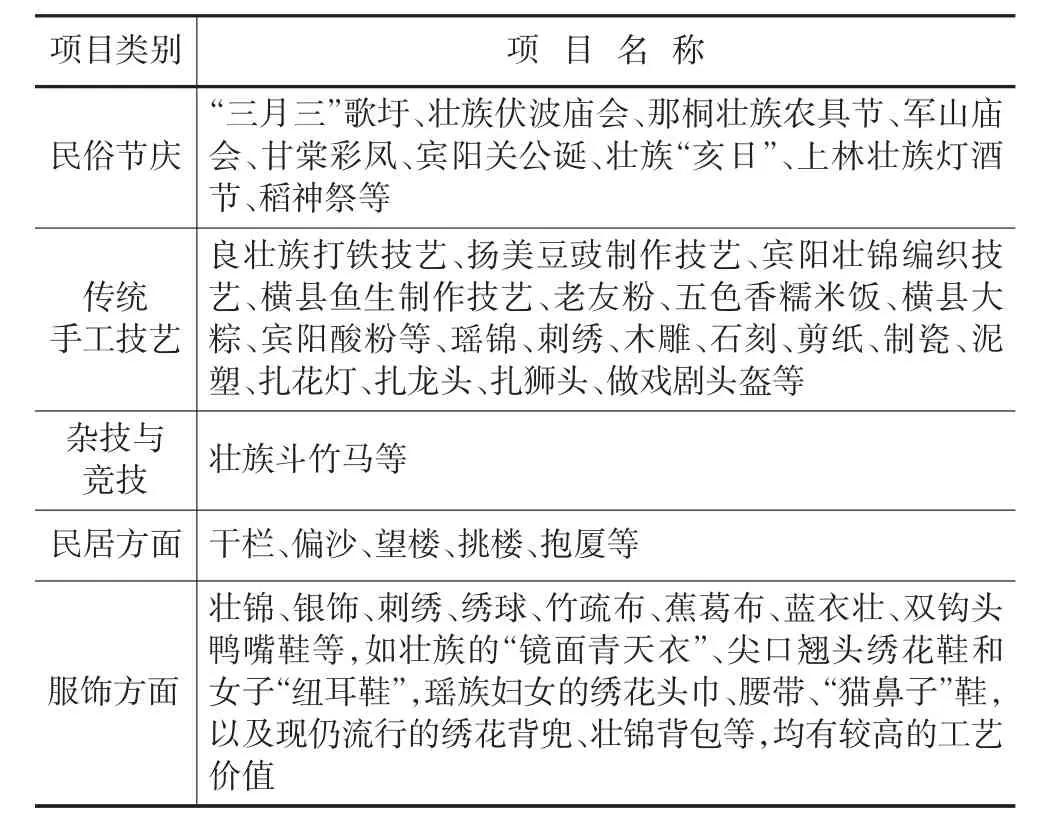

(二)民族民俗文化资源

南宁市是多民族聚居地区,民族服饰、建筑、风土人情、节日节庆、手工技艺等元素都形成了一道道绚丽多彩的民族文化风情景观(见表2),民族传统文化节日活动频繁且节日繁多。自2009年以来,南宁市已建立国家级、自治区级、市级、县(区)级四级名录体系,其中国家级保护名录4项,自治区级保护名录66项,市级非物质文化遗产项目76项①参阅南宁市文化新闻出版广电局资料《加强历史文化遗产保护和利用工作 推进南宁市历史文化名城建设》。其中,邕剧、宾阳炮龙、壮族歌圩、壮族三声部民歌为国家级非物质文化遗产名录;除了广西八音、壮族民间故事“百鸟衣”、壮族抢花炮、壮族伏波庙会等项目外,上林四六联民歌、武鸣壮族山歌、隆安壮族排歌、兴宁区壮族哭嫁歌、西乡塘区傩舞、青秀区壮族麒麟舞、马山壮族踩花灯、宾阳大罗毛笔制作技艺、横县茉莉花茶制作技艺、江南区铁鸟酱料制作技艺、兴宁区铁鸟酱料制作技艺等项目进入了自治区级非物质文化遗产项目;除了马山壮族会鼓、马山打榔、上林壮族灯酒节、横县壮族采茶戏、横县鱼生制作技艺等项目外,横县云表壮族歌圩、上林壮族八音、隆安壮族排歌等地方传统艺术也入选南宁市非物质文化遗产代表性名录。在众多的少数民族民俗文化资源中,其中宾阳的“炮龙节”称誉为“东方狂欢节”,入选了国家级非物质文化遗产名录,吸引了国内外众多游客前来游玩。

表2 南宁市民族民俗文化资源汇总

(三)民族艺术文化资源

南宁市的少数民族文化艺术资源独具魅力,主要有传统戏剧、民间舞蹈、民间音乐、民间文学、雕刻、绘画、工艺品等文化资源(见表3)。

表3 南宁市民族艺术文化资源汇总

二、南宁市少数民族文化资源保护发展面临的困难

(一)保护观念的滞后,保护意识薄弱

在政府层面,部分县(区)政府及官员对少数民族文化资源的保护和开发方面的重要性和紧迫性认识不到位,没有正确认识到少数民族文化与现代经济、社会发展之间互补、互助作用,重经济建设而轻文化发展,一切为经济服务,一切都向经济效益看齐,很多文化行为都为经济效益服务,文化搭台是表面功夫,经济唱戏才是真正的重头戏。同时,部分县(区)政府对少数民族文化资源保护和发展行动滞后,保护工作迟于开展,保护措施难于落实,仍存在“等国家援助,靠上级推动,要财政拨款的“等、靠、要”思想,不采取积极行动,不主动作为。这些意识、观念和行为上的滞后致使少数民族文化资源得不到及时和有效的保护,从而遭受破坏而日渐消亡。

在民众层面,很多民众,尤其是年轻的一代人,只对新兴和新鲜的事物感兴趣,而对少数民族文化的认识和文化认同逐渐淡化。少数民族文化资源的保护和发展的重任只局限于一些具有民族文化认同感和民族情结重的老艺人。随着年纪逐渐增大,很多老人对少数民族文化资源的保护和发展也是日趋有心无力,他们只能眼巴巴地看着宝贵的少数民族文化资源一同与自己消失。随着岁月的推移,作为新生力量的年轻的一代对少数民族文化资源保护的意识也日趋淡薄,民族文化资源没有得到可持续的保护和发展,这就促使少数民族文化的传承与保护工作面临严峻形势。

(二)区域文化发展不平衡,文化资源挖掘利用不足

虽然少数民族文化资源保护在逐步落实和逐步完善,但各县(区)的文化发展不平衡,少数民族文化资源的挖掘、保护和利用仍存在很多不足。

1.各县(区)少数民族文化资源保护开发利用的区域发展不平衡。各县(区)少数民族文化资源的开发保护利用缺乏统一合理的规划、引导,各地文化资源存量参差不齐,各地的少数民族文化资源存在区域发展的不平衡现象。这种不平衡的文化发展现象,对全市的少数民族文化资源的保护和发展产生了很大的制约。

2.对少数民族文化资源缺乏深度挖掘和系统的保护。目前,南宁市少数民族文化资源虽然保护发展的氛围越来越浓,文化含量越来越多,文化影响力也越来越大,但是挖掘保护和开发利用的深度和广度不够,对部分特色的少数民族文化资源的文化内涵挖掘不深,尚未提炼其文化特色和展示其文化魅力,也没有很好地培育具有民族特色的文化品牌。

3.少数民族文化资源潜力尚未转化成具有竞争力和辐射力的产业实力。对少数民族文化资源的保护力度和深度还不够,文化资源的转化力不足,主要体现为将丰富的少数民族文化资源转化文化资本的转换力不高,将隐性的少数民族文化价值和潜力转化为显性的、具有竞争力的文化力的实现力不足,将少数民族文化资源转化成文化产品和文化商品的开拓力较低,将文化资源和文化产品发展为文化产业的衍生力低下,推动少数民族文化资源的产业化发展等方面仍有待提高。

(三)文化基础设施底子薄,文化服务建设滞后

受经济发展水平和公共文化投入的制约,各县(区)政府对文化发展的投入资金不足,使得文化基础设施和文化服务配套设施建设滞后,跟不上文化保护发展的要求。各县(区)各地现有文化基础设施和文化服务配套设施陈旧,而文化广场、博物馆、展示馆、图书馆、基层文化站、文化室等新的文化基础设施和文化服务配套设施建设也良莠不齐,部分边远地区文化基础设施较差和文化服务配套建设严重滞后。由于文化基础设施和文化服务配套设施建设滞后,基础设施和配套设施数量的不足,缺乏开展群众性文化活动的场地和场所,在一定程度上影响到少数民族文化资源的开发和利用,使得少数民族文化产品供给与广大群众日益增长的精神文化需求失衡,这对少数民族文化资源展示、交流、保护和发展产生了很大的制约和影响。

(四)文化科技含量低,文化产业发展后劲不足

随着时代的发展,高新科学技术也逐渐广泛地运用到文化领域,并对文化发展产生巨大的影响。在很大意义上说,高新科学技术对文化的影响产生了革命性的转变,对文化的生产方式、传播方式以及消费方式等赋予了新的载体、新的形态、新的内涵和新的价值。科技与文化的相互融合发展已是当下大势所趋。南宁市有着深厚历史底蕴和丰富少数民族文化资源,目前,南宁市正逐步向科技与文化的相互融合发展这一方向发展,在数字出版、数字传输、动漫和网络游戏等新的文化业态方面有了很大的发展。但是,在文化发展的过程中也同样存在着文化科技含量较低、附加值不高等现象,甚至只是局限在个别少数民族文化资源和个别领域的开发利用,没有广泛地推动文化与科技的融合发展。这就使南宁市的很多少数民族文化资源不能借助高新科技丰富文化产品的表现形式、提高文化产品的附加值、提高文化产业的科技含量、增强产业竞争力和提供少数民族文化可持续发展能力,导致不能充分发挥少数民族文化资源的比较优势,使少数民族文化资源的保护和开发利用的文化产品和文化服务层次较低,少数民族文化资源潜力不能很好地转化为具有竞争力的文化产业实力。

三、强化南宁市少数民族文化资源保护发展的对策

(一)构建多元化立体宣传体系,强化少数民族文化保护意识

南宁市要构建多元化立体宣传体系,加强少数民族文化宣传,提高少数民族文化的责任意识、忧患意识和保护意识,并采取喜闻乐见的多种形式把少数民族文化资源逐渐融入到日常生活,增强民众对少数民族文化资的文化认同,逐步形成良好的文化行为、文化生活方式和文化消费模式。一是利用媒体、网络、报刊、电视、广播、杂志、报纸等多种载体强化少数民族文化宣传。二是通过影视节月、节庆节会、公益广告、文化传承,以及巡游、展演、展出等活动等喜闻乐见的形式,譬如“文化遗产日”就是一个很好的集少数民族文化巡游、展演、传承和保护为一体的多元化平台,强化少数民族文化的宣传,让少数民族文化渗透在民众点点滴滴的生活当中,从而增强民众对少数民族文化内涵的理解和深化文化价值的文化认同,达到强化少数民族文化保护意识的目的。三要继续广泛开展少数民族文化“五进”活动。以保护和发展少数民族文化为主题,以主题宣传少数民族文化保护和发展教育活动为重点,推动少数民族文化教育进机关、进企业、进学校、进社区、进农村。同时,也要做好少数民族文化的保护、传承和弘扬工作,强化全社会的生态意识和环保责任,增强民族文化的自觉性和自信心。

(二)构建多方合作模式,增强少数民族文化资源挖掘开发合力

随着时代的发展,少数民族文化发展的主体呈多元化趋势。为了适应新形势的发展,少数民族文化资源的挖掘和开发要建立多方参与的社会公众参与体系,构建政府主导、部门分工协作、民间组织运作、全社会共同参与的多方合作模式,形成民族文化挖掘开发合力,繁荣少数民族文化。要调动各地和各个少数民族的积极性,大力推进民族文化生态市、生态县(区)、生态乡镇(村)建设,将少数民族文化建设的内容和要求纳入到精神文明创建考核指标体系。

同时,民间组织和民间团体和企事业单位也是推动少数民族文化挖掘和开发的重要力量,要积极鼓励和引导他们关注少数民族文化的可持续发展,分调动和发挥民间组织、团体以及社会其他有关部门的积极性、责任心和和创造性,共同开展少数民族生态研究、咨询、调研以及少数民族文化资源评估、产品开发等活动,使各种社会力量形成多方合作模式,增强民族文化挖掘开发的合力,推动少数民族文化资源的挖掘和开发。总言之,在政府的主导下,各种社会力量共同积极参与挖掘和开发,推动少数民族文化的可持续发展。

(三)创新资源保护方式方法,转变少数民族文化发展方式

少数民族文化的传承、保护和发展不仅要在重视和保护其文化原生态性,同时也要与时俱进,顺应时代发展的新形势进行有效的挖掘和开发。

1.持久地关注、关心和支持少数民族原生态文化的挖掘和开发工作。创新少数民族文化的传承方式方法,可通过研究、收集、创作、表演等多形式和多渠道挖掘和开发少数民族文化资源。

2.充分认识少数民族文化的价值,挖掘和培育文化发展的新土壤。植根于少数民族文化的原生态性,着力于探寻文化发展的规律,寻求科学的资源开发模式,积极探索少数民族文化实现可待续发展的途径。除了网罗和收集大量的民族民间生产工具、生活用品、渔猎工具,以及民间技术形态、文化方式、生产生活方式等方面内容,深入挖掘和开发南宁市各地各民族的历史文化、民族民俗、民族艺术等少数民族文化资源外,更重要的是,要将少数民族文化还原到民众生活的环境中,充分认识和挖掘少数民族文化资源的潜在价值,确保各种少数民族文化资源得以“活文化”的形式可持续发展。

3.创新少数民族文化挖掘与开发的方式方法。提高文化的适应力和发展力,从而焕发少数民族文化新活力。比如通过发展文化旅游和文化产业,既能保持少数民族文化固有的文化要素,也可以在保护和发展中在注入新的文化因素,从而使少数民族文化在现代文化转型过程中获得生机。再如可以通过民族文化艺术节,特别是南宁国际民歌艺术节,来传播和弘扬民族歌舞文化,展示少数民族文化民俗、艺术风情等特色文化,增强文化自信和文化自觉,扩大少数民族文化的文化辐射力和影响力。

(四)科学规划文化产业布局,建立现代文化市场体系

立足于南宁市各民族和各地区绚丽多彩的民族文化资源的基础上,包括工艺产品、音乐舞蹈、节庆活动、民间习俗等有形文化资源和无形文化资源,充分吸收和借鉴国内外发达国家和先进地区文化产业发展的成功经验和成功模式,对南宁市的文化产业进行科学的谋划和合理的布局,组织专家反复研讨、论证,制定符合南宁市市情和地方特色的民族文化产业的发展战略。同时,也要充分发挥文化资源优势,科学合理地挖掘和利用少数民族文化资源,优化文化产业区域布局,提高少数民族文化资源的产业系统区域内与跨区域之间的整体发展水平,形成文化产业区域内和区域之间的分工协作,建立科学合理的文化产业地域分工和产业布局体系,逐步形成多层次、多元化、多功能的开放式文化产业发展态势。按照文化市场发展规律,完善现代文化市场体系。以文化市场为导向,优化少数民族文化资源配置、文化生产要素市场、文化流通市场和文化消费市场,积极探索文化产业发展市场化运作的新途径和新机制,建立和完善门类多、功能强、辐射力大的现代文化市场体系。此外,也要建立健全文化市场综合执法体制,强化文化市场的监督和监管,加大文化产业知识产权保护力度,建立健全市场准入和退出机制,推动文化产业的跨行业、跨地区之间的合作和竞争,建立统一、开放、竞争、有序的现代文化市场体系。

(五)加快文化产业园区建设,提高文化产业现代科技含量

1.加快文化产业园区建设步伐,推进文化产业集聚发展。南宁市要优化产业布局和产业结构,推动文化产业向规模化、集约化、专业化发展,加快具有产业特色和产业辐射力的特色文化产业基地和文化产业园区建设步伐,着重发展集文化生产、文化传播、文化展示和休闲娱乐为一体的新型文化产业园区,利用文化产业园区集聚资金、资源、人才等优势,加快文化产业基地和文化园区建设,进一步做大做强文化产业示范基地,提高南宁市特色文化产业基地和文化产业园区发展的文化聚集力、文化辐射力和文化竞争力。

在加快文化产业基地和文化产业园区建设的基础上,大力吸引和引导文化企业和文化产业项目进驻文化产业园区,重点发展一批拥有自主知识产权和文化创新能力、主业突出、核心竞争力强的大型文化产业集团,加快完善一批文化产业创新、示范园区和孵化基地,形成文化产业的研发、生成、销售等产业链条,促使文化产业园区的产业、项目、园区一体化发展,促使文化产业由“小、散、乱”的发展模式向规模化和集约化发展模式转变,形成具有地域特色和民族特色的文化产业群,从而提高文化产业的集群效应,促进文化产业集聚发展。

2.推进文化产业与现代高新技术融合发展,推动文化产业转型升级。受现代科学技术的影响,文化生产方式发生了巨大的变化。南宁市要转变文化产业发展方式,进一步解放和发展文化生产力,积极探索文化和现代科技融合发展的新模式,着力推动少数民族文化资源与数字化、信息化、互联网等以信息技术为主的现代高新技术融合发展,提高文化产品和文化服务的科技含量,提升民族文化资源的保护和利用水平,促使文化与科技、传统文化与现代文化的融合发展而不断衍化出新的文化产品和文化服务内容,培育一批科技与文化融合的文化产业品牌。

同时,也要构建以文化企业为主体、文化市场为导向、产学研相结合的文化科技创新体系,并依托各地高新技术开发区和文化产业化基地、文化产业园区,以创意创新为核心,在文化产业中注入更多的文化要素,加快少数民族文化资源转化和产业化发展速度,大力培育和发展文化科技、音乐制作、艺术创作、动漫游戏等科技与文化相融合的新兴文化产业业态,大力推动文化产业转型升级。

[1][2]广西壮族自治区发展和改革委员会,文化厅.关于印发《广西壮族自治区文化产业发展“十二五”规划》的通知[Z].2011-05-17.

[3]南宁市“十二五”文化发展规划[N].南宁日报,2012-03-30.

[4]来仪.西部少数民族文化资源开发走向市场[M].北京:民族出版社,2007.

[5]龙耀宏.民族文化与文化软实力[M].北京:民族出版社,2011.

[6]方董平.南宁市非物质文化遗产传承保护对策研究[J].中共南宁市委党校学报,2012(3).

[7]方董平.加快文化强市建设,推进南宁市文化大发展大繁荣[J].中共南宁市委党校学报,2013(2).

责任编辑:李 军

G127

A

1009-4245(2015)06-0023-05

方董平(1980—),男,广东湛江人,中共南宁市委党校文史教研部讲师,文学硕士,研究方向:文化与生态研究。