下颌骨升支“箱盖式”入路在咽旁间隙肿瘤手术中的应用

2015-12-25容建策陈勇军陈耿聪

容建策 陈勇军 陈耿聪

(广东省台山中医院耳鼻喉科,台山市 529200)

咽旁间隙肿瘤发病率不高,在头颈肿瘤中所占比例约0.5%,其中80%为良性,20%为恶性,少见形成大肿瘤情况,肿瘤体积多较小。但由于咽旁间隙肿瘤部位隐蔽,病种繁多,解剖关系复杂,同时肿瘤累及较多重要神经血管[1],手术入路庞杂,手术创伤及效果也存在较大差异,因此手术入路的选择非常重要,已经成为口腔颌面外科、耳鼻咽喉头颈外科的重点研究课题[2]。本文选择我院收治的咽旁间隙肿瘤患者55例,对咽旁间隙肿瘤手术不同入路及疗效进行研究,报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择我院2011年5月至2013年5月收治的55例咽旁间隙肿瘤患者作为研究对象,按照随机数字表法分为观察组28例与对照组27例。观察组男17例,女11例,年龄33 ~68 岁,平均(52.0 ±6.2)岁,病程3~13年,平均(6.1±1.3)年;21例为良性,其中8例神经鞘瘤、6例涎腺混合瘤、3例脂肪瘤、2例淋巴管瘤、1例血管瘤、1例神经纤维瘤;7例为恶性,其中5例恶性混合瘤、2例纤维肉瘤;肿瘤直径 3~10 cm,平均(5.5±0.9)cm。对 照 组 男 18 例,女 9 例,年 龄36~67岁,平均(52.2±6.0)岁,病程 2~12年,平均(6.0±1.2)年;20例为良性,其中9例神经鞘瘤、5例涎腺混合瘤、3例脂肪瘤、1例淋巴管瘤、1例血管瘤、1例神经纤维瘤;7例为恶性,其中6例恶性混合瘤,1例纤维肉瘤;肿块直径2~10 cm,平均(5.4±1.0)cm。两组患者年龄、性别、病程、肿瘤性质、肿瘤直径的比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 手术方法 ①观察组选择下颌骨升支“箱盖式”入路:采取腮腺“S”形切口,暴露腮腺,解剖面神经并游离,将腮腺浅叶分离。下颌角将咬肌切断,沿骨膜下剥离至乙状切迹。于下颌骨升支前后缘连线中点至下颌孔作连线。连线两侧做孔后用2.0 mm钛板试固定之后取出。往复锯连线稍外侧将下颌骨升支劈开,距离乙状切迹约1 cm处垂直转向后缘,下界则离断至下颌边缘。翻转下颌骨升支骨板让咽旁间隙得以完全暴露,切除肿瘤并游离下颌骨骨板复位、固定。②对照组采取颈侧入路:由乳突至舌骨作弧形切口,颈阔肌下将上下皮瓣翻开让腮腺下极、胸锁乳突肌前缘、颌下腺暴露,注意保护面神经下颌缘支。向后方牵拉胸锁乳突肌,显露二腹肌后腹进一步便暴露颈内动脉、颈内静脉、颈外动脉、副神经、第Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ颅神经等深层结构;游离二腹肌后腹后,与茎突舌骨肌一起于乳突和茎突附着处切断并翻向内侧以便暴露颈鞘各结构上端,向前拉下颌角,将茎突下颌角韧带切断让咽旁间隙暴露,直视下将咽旁间隙肿瘤切除并止血,缝合茎突舌骨肌及二腹肌。

1.3 观察指标 对两组患者进行2年随访,比较两组的手术疗效(良性肿瘤患者比较复发率,恶性肿瘤患者比较1年及2年生存率)和并发症发生率。

1.4 统计学方法 采用SPSS 17.0统计学软件分析,计量资料以均数 ±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术疗效 两组恶性肿瘤患者1年及2年生存率的比较,差异均无统计学意义;观察组良性肿瘤患者复发率为3.6%,低于对照组22.2%,两组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者手术疗效比较 [n(%)]

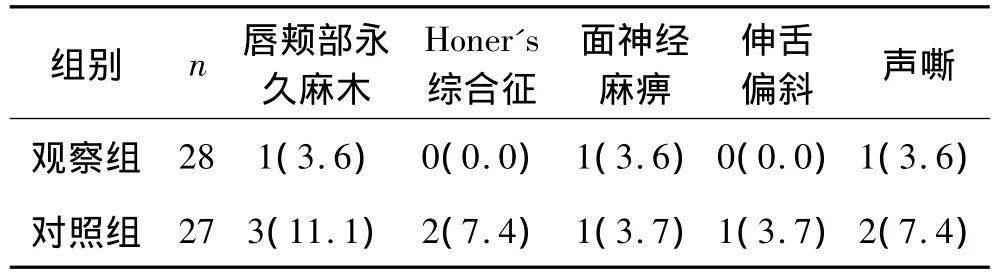

2.2 并发症发生率 观察组并发症发生率为10.7%(3/28),低于对照组的33.3%(10/27),两组比较,差异具有统计学意义(χ2=4.123,P <0.05)。见表2。

表2 两组患者并发症发生率的比较 [n(%)]

3 讨论

3.1 解剖结构及手术入路选择 咽旁间隙为蜂窝组织间隙,位于颊咽筋膜与椎前筋膜间,临床上根据茎突及茎突诸肌将其分为咽旁前、后间隙。前间隙较小,为肿瘤好发部位[3],内有颈外动脉及静脉丛,上方与鼻咽侧壁关系紧密,下方与腭扁桃体窝相邻,肿瘤侵犯此间隙可能导致上部颅底也受到侵犯,颌下腺区、腮腺区也存在被侵犯风险。咽旁后间隙较大,上部有副神经、舌下神经、舌咽神经横过,同时迷走神经、颈内静脉、颈内动脉等大血管及神经束也由此穿过,下与咽壁靠近,肿瘤侵入或转移至此就会导致上述血管、神经受到压迫。前隙肿瘤以来自腮腺为主,后隙肿瘤则以神经源性居多。咽旁间隙组织结构的多形性决定了肿瘤的发生具有多样性,进路不当,不仅术野暴露不全,无法完全切除肿瘤及避免复发,同时还可能损伤血管、神经而引发严重并发症,因此辨别解剖结构及选择合适入路对于避免及减轻手术损伤[4]、强化手术效果具有重要意义。

3.2 肿瘤大小、性质及位置与手术效果的关系 咽旁间隙组织疏松,肿瘤生长速度缓慢,因此大部分患者肿瘤生长至一定体积尚无自觉症状。后期肿瘤所导致临床表现与肿瘤来源、性质等有密切关系,多以无痛性包块为主。不少专家提出,对于包膜完整且未发生粘连的良性肿瘤,若瘤体向上咽部突出,手术可经口及软腭入路进行治疗,以免颈外入路导致明显瘢痕。但若肿瘤体积较大,受到操作术野狭小因素的影响,难以从口咽部将实性肿瘤分离出来,强行分离可能会对周围大血管造成明显损伤,甚至肿瘤被破坏而发生转移。此时建议行颈侧入路,以较好地暴露颈部重要神经及血管,术中于直视下对其进行妥善保护。对于较大咽旁间隙肿瘤且为恶性者,单纯颈侧入路往往无法完整切除,此时需辅以其他径路联合切除,才可能既较好地保护颈部与颅底重要组织,同时也完整地切除肿瘤。由此可见,咽旁间隙肿瘤手术入路的选择与其大小、肿瘤性质及位置等均有较大关系,对手术效果也有直接影响,入路的确定为治疗关键问题。

3.3 不同术式效果比较 本研究将颈侧入路与下颌骨升支“箱盖式”入路效果进行对比,结果显示:两组恶性肿瘤患者1年、2年生存率的比较,差异无统计学意义(P>0.05),但下颌骨升支“箱盖式”入路组2年复发率为3.6%,低于颈侧入路组,同时并发症发生率仅为10.7%,明显低于对照组的33.3%,提示手术效果更佳。咽旁间隙肿瘤手术入路较多,包括颈侧入路、腮腺入路、经颈-腮腺入路、经咽入路、经颈-咽联合入路等,且相关临床研究较多[5]。颈侧入路对大多数咽旁间隙肿瘤均较为适用,如涎腺来源的良性肿瘤、体积较小的副神经节细胞瘤、多数茎突后间隙神经源性肿瘤、腮腺深叶低度恶性肿瘤等。颈侧-腮腺入路以哑铃状腮腺深叶肿瘤较为适用。颈侧-下颌骨入路则对原发或转移性恶性肿瘤、体积较大的腮腺深叶肿瘤、咽旁间隙上部血管源性活神经源性肿瘤、侵犯咽旁间隙的口腔瘘、鼻咽瘘等情况肿瘤较为适用。但不少国外临床专家对以上5种入路方式进行比较,认为均存在不足之处[6,7]。与之相比,下颌骨升支“箱盖式”入路术野暴露更加完全,同时对患者外形影响也更小,术中避开重要部位,不会对牙槽神经等造成损伤,因此安全性更高。此外,该入路方式不与口腔相通,因此可有效避免感染,也不会对下颌关节造成影响,下颌骨运动不受限;最后,肿瘤若侵及颅底,手术中可向上延长下颌骨升支截骨切口至乙状切迹,让术野得到进一步暴露,以满足肿瘤切除需要。虽然咽旁间隙肿瘤以小肿瘤为主,但若肿瘤较大,下颌骨升支“箱盖式”入路也可实现根除,这也是该组良性患者术后复发率低于颈侧入路组的主要原因。目前国内已有较多下颌骨升支“箱盖式”入路治疗咽旁间隙肿瘤报道,其中1例因语言不清、打鼾而入院的患者,相关检查未触及颌下或颈部包块,也无Horner's综合征及面神经侵犯表现,但右侧咽壁及软腭发生明显凸起,行CT检查发现鼻咽顶后部至咽平C3椎体可见边缘清晰、密度均匀肿块,大小4.5 cm×5.5 cm。采取下颌骨升支“箱盖式”入路完整切除肿瘤,病例诊断结果为涎腺多形性腺瘤,手术结果显示:未与周围组织发生明显粘连,也未出现并发症,共进行21个月的随访,期间未复发。另1例由于右上颌区麻木、右耳垂下出现肿块,且伴随同侧颞面持续疼痛而入院,但无打鼾、声嘶及吞咽困难等症状。检查排除Horner'综合征与面瘫,行MRI及CT检查,MRI结果示:右咽旁、颞下窝出现5.0 cm×3.0 cm包块,且与腮腺间存在脂肪间隙,深叶外移,下颌骨升支受压变薄,口咽部与鼻咽部内移,累及茎突横肌、茎突舌咽肌、颊肌、翼内肌、翼外肌,颈内动脉向内推移,后采取下颌骨升支“箱盖式”入路全麻切除手术,术中见肿瘤来源于腮腺深叶深面,颈内动脉存在明显受压情况,但未见粘连,手术部分切除粘连肌肉,完整切除腮腺与肿瘤,面神经保留,病理结果为:癌在多形性腺瘤中,包膜不完整,表面呈结节状,质硬,肿瘤体积6.5 cm ×5.0 cm ×3.0 cm。术后患者麻木与疼痛症状消失,张口度正常,随访1年半未见复发。由此再次佐证,下颌骨升支“箱盖式”入路在咽旁间隙肿瘤中的应用具有较好效果。有报告[8]对下颌骨升支“箱盖式”入路手术并发症情况进行观察,54例咽旁间隙肿瘤患者术后并发症达48%,其中11%为永久性并发症,远高于本研究结果,推测与术者对咽旁解剖不熟悉、未严格把握手术适应证等有较大关系。

综上所述,下颌骨升支“箱盖式”入路在咽旁间隙肿瘤中的应用可更充分地暴露术野,利于肿瘤切除,复发率低,同时损伤小,减少了术后并发症,效果显著。

[1] 桑建中,娄卫华,张亚民.咽旁间隙肿瘤的诊断及手术入路选择[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2011,25(21):961-965.

[2] 邱嘉旋,魏洪武.经颈下颌骨升支“箱盖式”入路手术切除咽旁间隙肿瘤的体会[J].江西医学院学报,2009,49(9):80 -81,84.

[3] 万光伦.36例咽旁间隙肿瘤临床病例分析[C].//2012年全国咽喉器官疾病暨小儿耳鼻咽喉专题学术会议论文集,2012:72-72.

[4] 刘方舟,董明敏,张 园,等.咽旁间隙原发肿瘤69例临床病理与解剖分析[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2009,23(3):113 -114,118.

[5] 刘良发,黄德亮,王嘉陵,等.原发性咽旁间隙肿瘤的诊断与治疗[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2012,47(1):48-52.

[6] 余得志,邱建新.27例最大径大于5cm的咽旁间隙肿瘤临床分析[J].安徽医科大学学报,2012,47(5):610-612.

[7] 孙丰林,金 童,李文明,等.原发性咽旁间隙肿瘤91例临床分析[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2014,49(4):305-310.

[8] 李进让,郭红光,孙建军.咽旁间隙肿瘤的诊断和治疗[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2011,25(15):676-678.