5个油茶优良无性系光合及叶片解剖特征比较分析

2015-12-21廖文婷王瑞辉钟飞霞陈彩霞

廖文婷,王瑞辉,钟飞霞,李 婷,陈彩霞

(中南林业科技大学 经济林培育与保护省部共建教育部重点实验室,湖南 长沙 410004)

5个油茶优良无性系光合及叶片解剖特征比较分析

廖文婷,王瑞辉,钟飞霞,李 婷,陈彩霞

(中南林业科技大学 经济林培育与保护省部共建教育部重点实验室,湖南 长沙 410004)

为给进一步筛选高光效、优良的油茶无性系提供参考依据,选择5个油茶优良无性系(‘湘林’系列XL210、XL82、XL190、XL81、XL14)9年生植株,于2013年7月观测了其光合参数及叶片解剖特征。结果表明:净光合速率(Pn)的日变化曲线,XL14呈“单峰型”,其他无性系均为“双峰型”,不同无性系峰值出现的时间及峰值大小不完全相同,各无性系的Pn日均值从大到小依次为XL14>XL81>XL82>XL210>XL190,各无性系的单位面积产油量均值都随Pn值的增大而增大,Pn与叶绿素a、叶绿素(a+b)和叶绿素a/b之间均存在显著的正相关关系;5个无性系的叶片解剖特征值之间差异明显,栅栏组织/叶片厚度、栅栏组织/海绵组织的比值与Pn及单位面积产油量间均呈显著正相关。

油茶;无性系;光合作用;叶绿素;叶片解剖

光合作用是植物生长发育的基础和生产力高低的决定性因素,选育高光效植物是经济林木遗传育种的重要任务。叶片是植物进行光合作用的主要器官,叶片的解剖结构与植物的光合效率息息相关[1]。目前,我国已经选育出了许多油茶高产无性系,对这些无性系的光合及叶片解剖特征进行比较分析,探索其高产稳产的生理基础,进一步筛选出高光效的优良无性系,这是十分必要的。

近年来,国内外学者在植物光合作用和叶片解剖特征的研究方面已取得一些进展。李静怡等人[2]的研究结果表明,不同倍性毛白杨无性系光合速率存在差异;祁传磊等人[3]研究证明,不同倍性大青杨叶片解剖结构与净光合速率和光能利用能力有密切的关系,大青杨的光合能力与其结构变化(叶面积大小、栅栏组织厚度、栅栏组织与海绵组织厚度的比值等)密切相关;刘莹等人[4]的研究结果表明,小麦叶片内部的解剖结构与其外部光合性能的表现有着直接的关系;曹娟云等人[5]研究认为,高度发达的栅栏组织可以避免干旱地区强烈光照对叶肉细胞的灼伤,又可有效利用衍射光进行光合作用,即栅栏组织越厚、栅栏组织与叶厚的比值越大,栅栏组织细胞越小且排列越紧密,则植物利用光能的效率越高。

在油茶的光合和叶片解剖特征研究方面,孔文娟等人[6-7]对小果油茶、攸县油茶、红花油茶和普通油茶的光合及生理特性进行了研究;王湘南等人[8]对油茶花芽的解剖特征进行了研究。但是,目前已有的研究主要是针对油茶无性系光合或者器官解剖等某单一方面的,本研究对不同无性系在光合、叶解剖特征及产量三者之间进行全面系统的研究,旨在了解高产油茶的生理特征及其表现规律,以期为今后油茶的相关研究提供参考依据。

1 试验地概况

试验地位于湖南省林业科学院油茶种质资源收集保存库与新品种试验基地,地处长沙市天际岭,东经 113°01′、北纬 28°06′,地貌为低山丘陵,海拔高度为80~100 m,坡度为15~20 °,土质为第四纪红壤,土层厚度为50~100 cm,pH值为4.8。气候属亚热带季风湿润气候,春末夏初多雨,夏秋多旱,暑热期长。全年无霜期约为275 d,年降雨量为1 422.4 mm,年均相对湿度为80%,年平均气温16.8~17.2 ℃,极端最高气温为40.6 ℃,极端最低气温为-12 ℃。

2 材料与方法

2.1 试验材料

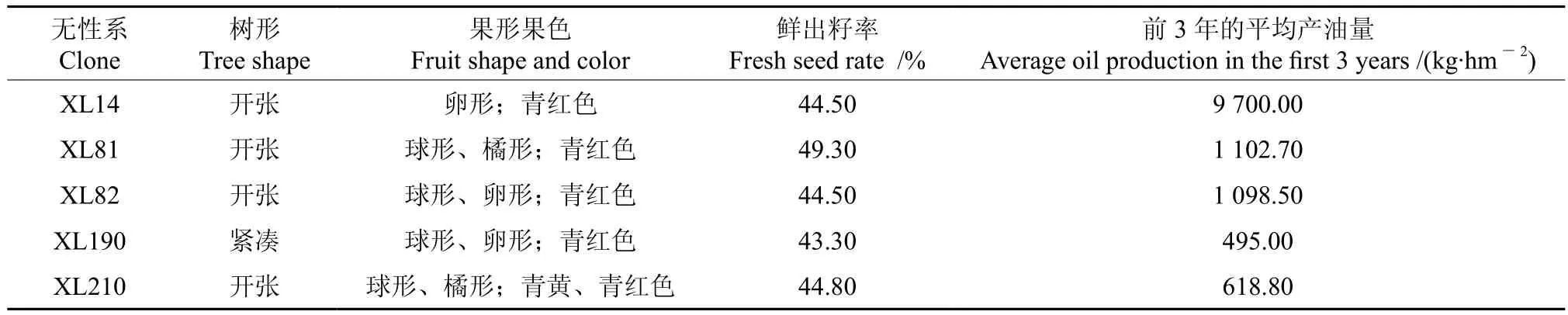

供试材料为普通油茶‘湘林’系列5个无性系,其 编 号 分 别 为 XL14、XL81、XL82、XL190、XL210,树龄为9 a,已进入盛果期。选取生长旺盛,树冠丰满,无偏冠,株体大小、土壤和光照条件基本一致的植株作为参试植株,5个参试无性系的基本特征见表1。

表 1 5个参试无性系的基本特征Table 1 Basic characteristics of five clones

根据参试无性系前3年的平均单位面积产油量,可将5个无性系分为三个等级:高产,即XL14;中产,即XL81与XL82;低产,即XL190和XL210。

2.2 样品选取与试验方法

2.2.1 叶片选择与采样

每个无性系选择3株,每株选择当年生树冠中上部外围不同方位的向阳、健康、成熟的叶片12枚,其中4枚用于光合特性的测定,作好标记以确保每次观测的是同一叶片;其余8枚于晴天上午8:00时采下,分为两组,每4枚为一组,一组用于叶绿素的测定,另一组用于叶解剖特征的观测。

2.2.2 试验方法

光合特性的检测方法:采用Li-6400型便携式光合测定系统,于2013年7月9~11日(天气晴朗)的7:00~19:00连续观测3 d,每隔2 h测定1次净光合速率(Pn),计算3株共12个叶样的平均值。

叶绿素含量的测定方法:将采集后的叶片立即进行遮光处理并带回实验室,测定方法为丙酮提取法[9]。用紫外可见分光光度计分别于663和645 nm两个波段测定定容后浸提液的光密度值,再分别计算出chla、chlb、chlt和chl(a/b)的值。

叶解剖特征的检测方法:将所采叶片立即切样,从叶脉间区域往上切取若干面积为1.0 cm ×0.5 cm的小块,投入FAA固定液中固定24 h以上,用乙醇-二甲苯系列脱水透明,采用石蜡切片法切片(切片厚度8~10 μm),番红-固绿染色,以加拿大中性树胶封片,制成永久切片[10]。在OLYMPUS-BX51型光学显微镜下观测叶片横切面、上表皮、下表皮、栅栏组织和海绵组织厚度并拍摄照片,保存数据。

2.3 数据处理与分析

试验数据用“平均值±标准差”表示,采用Microsoft Excel 2003、DPSV7.05和SPSS20.0等软件对数据进行统计分析。

3 结果与分析

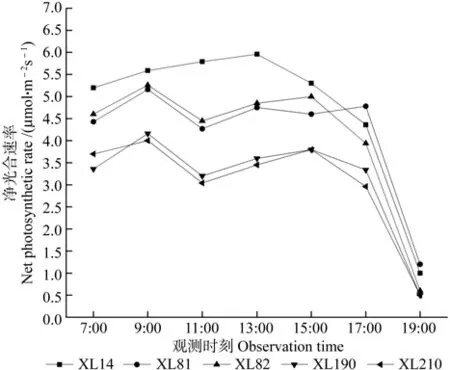

3.1 5个油茶无性系光合作用日变化

5个油茶无性系叶片净光合速率的日变化曲线如图1 所示。由图1可知,不同无性系的净光合速率日变化曲线有“单峰”和“双峰”两种不同的类型。XL14的为单峰型,其最高峰出现在下午 13:00 时,峰值为 5.96 μmol·m-2s-1;其余无性系均表现为双峰型,但峰值出现的时间不完全相同,第一个高峰值均出现在上午9:00时,第二个高峰值出现的时间稍有不同,XL82、XL190和XL210率先在15:00时达到次高峰值,XL81的次高峰值则出现在17:00时。光合日变化曲线的峰型差异是由于不同无性系叶片对光照和温度的敏感性不同造成的,变化曲线为双峰型的无性系其叶片对温度和光强的敏感性高,在高温和强光下光合作用受到抑制,出现“午休”现象;变化曲线为单峰型的无性系对光照和温度具有更强的适应性。

图 1 5个油茶无性系叶片净光合速率日变化曲线Fig. 1 Diurnal changes of net photosynthetic rates of fi ve C. oleifera clones leaves

由图1可知,各无性系净光合速率Pn日均值的大小顺序为:XL14(4.74 μmol·m-2s-1)> XL81(4.17 μmol·m-2s-1)> XL82(4.10 μmol·m-2s-1)>XL190(3.14 μmol·m-2s-1) > XL210(3.06 μmol·m-2s-1)。这与无性系前3年的平均单位面积产油量(见表1)的变化趋势基本一致。其中,XL14的Pn均值最大,且全天变化平稳,一天中一直保持较高的Pn值,说明XL14能够在强光和高温下进行光合作用,对强光的利用能力强,光合有效利用时间长,有利于光合产物的积累以及果实的生长发育,因此,XL14前3年的平均单位面积产油量远远高于其他参试无性系。

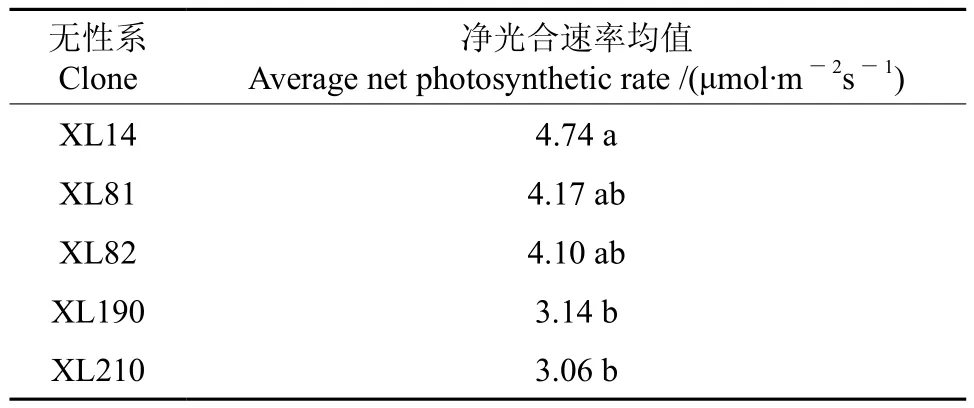

将叶片全天Pn均值看作该无性系当天的净光合速率Pn,对5个无性系的净光合速率均值进行方差分析和多重比较,结果见表2。从表2中可以看出,高产无性系(XL14)与中产无性系(XL81、XL82)和低产无性系(XL190、XL210)三者的Pn之间存在显著差异,但中产无性系XL81和XL82与低产无性系XL190和XL210的Pn之间没有显著差异,说明Pn可以作为油茶无性系产量的评价指标。

表 2 5个油茶无性系叶片净光合速率均值的多重比较结果†Table 2 Multiple comparisons result of average net photosynthetic rates of five C. oleifera clones leaves

3.2 5个油茶无性系的叶绿素含量

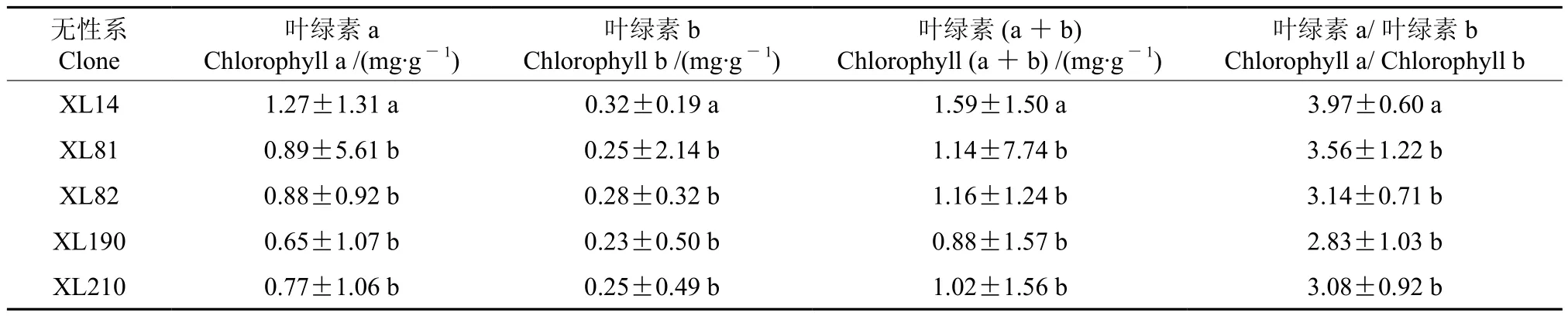

表3为5个油茶无性系叶绿素含量的测定结果。从表3中可以看出,叶绿素a(chla)、叶绿素a/b chl(a/b)、叶绿素b(chlb)和叶绿素(a+b)(chlt)的变化趋势与其产量的变化趋势基本一致,即随着油茶产量的增加而逐渐增大。叶片中的色素含量是反映植物光合能力的指标,chla有利于吸收长波光,chlb有利于吸收短波光,Chl(a/b)值的大小能反映叶片光合活性的强弱[11]。可见,chla、chlb、chlt和chl(a/b)值越大,表明其利用的光能越多,光合活性越强,因而产量越高。

对5个无性系光合色素含量进行方差分析和多重比较,结果亦见表3。由表3可知,高产无性系(XL14)与中产无性系(XL81、XL82)和低产无性系(XL190、XL210)的chla、chlb、chlt和chl(a/b)值之间均存在显著性差异,中产无性系(XL81和XL82)、低产无性系(XL190和XL210)的chla、chlb、chlt和chl(a/b)值之间均没有显著性差异。

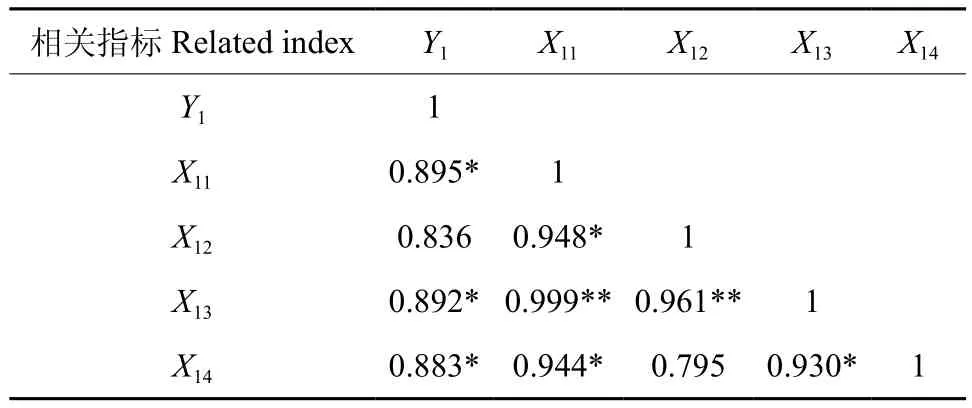

表4为5个无性系叶片中的叶绿素a(X11)、叶绿素b(X12)、叶绿素(a+b)(X13)、叶绿素a/b(X14)和净光合速率(Y1)的相关性分析结果。从表 5中可以看出,Pn与 chla、chlt和 chl(a/b)间均存在显著的正相关关系,其相关系数分别为0.895、0.892、0.883,说明叶绿素与叶片光合作用关系密切,叶绿素含量的高低可以直接反映光合作用能力的强弱,在一定范围内,叶绿素含量越高,光合作用越强[12],叶绿素含量的多少和叶绿素(a/b)比值的大小对光合速率有直接影响[13]。chlt与chla、chlb之间呈极显著的正相关性,其相关系数分别为0.999、0.096,这是因为叶绿素总含量=叶绿素a+叶绿素b。

表 3 5个油茶无性系叶绿素质量分数的方差分析结果Table 3 Variance analysis result of chlorophyll mass fractions of five C. oleifera clones leaves

表 4 叶绿素与净光合速率的相关性分析结果†Table 4 Correlation analysis result of chlorophyll and net photosynthetic rate

3.3 5个油茶无性系叶片解剖特征的比较分析

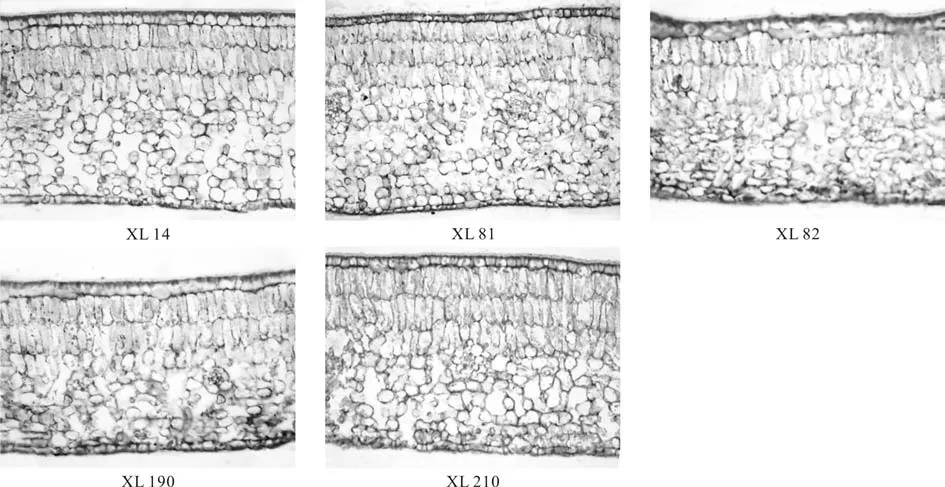

光学显微镜下5个油茶无性系叶片的解剖特征如图2所示,其解剖特征值见表5。

图 2 光学显微镜下5个油茶无性系叶片的解剖特征(叶片横切面)Fig. 2 Anatomical characteristics of fi ve C. oleifera clones leaves under the light microscope (transverse section of leaves)

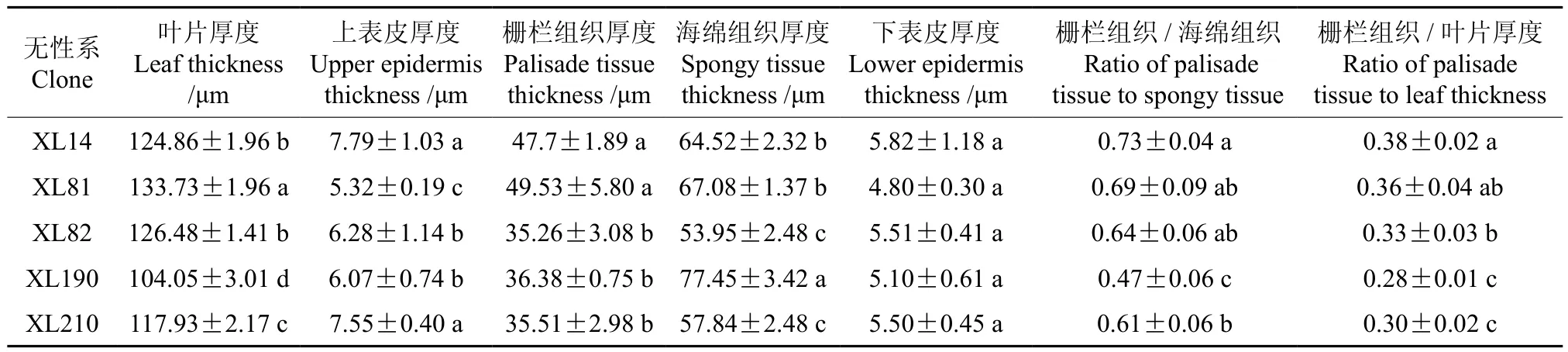

表 5 5个油茶无性系叶片解剖特征值Table 5 Anatomical characteristic values of five C. oleifera clones leaves

从表5中可以看出,栅栏组织/叶片厚度比值(DCTR)与栅栏组织/海绵组织比值(TRPS)的变化趋势完全一致,5个油茶无性系由大到小依次为XL14>XL81>XL82>XL210>XL190,这与5个无性系单位面积平均产油量的大小排序一致。植物叶片各组织结构中,栅栏组织和海绵组织中的叶绿素含量多于其他组织,尤其是栅栏组织;栅栏组织的发达程度可以用栅栏组织与叶片厚度的比值来表示[14]。因此,叶片中的DCTR或TRPS值越大,则叶片中的叶绿素含量越多,其积累光合产物的能力相应越大,果实的产量也越高。这与王飞权等人[15]对茶树叶解剖研究得到的结果一致,可以利用栅栏组织的相关指标对茶树生产力进行初步的鉴定。

从表5中还可以看出:XL81的叶片厚度(133.73 μm)和栅栏组织(49.53 μm)均最大,而上表皮(5.32 μm)和下表皮(3.7 μm)均最薄,表皮较薄的叶片在强光和高温环境条件下容易受到灼伤,使得叶片的光合能力受到影响,其DCTR和TRPS值低于XL14;XL190的海绵组织(77.45 μm)最厚,其DCTR与TRPS值也远远低于XL14。这一观测结果说明,叶片的光合活性的强弱是由叶片厚度、上表皮、下表皮、栅栏组织与海绵组织的共同作用决定的,即DCTR和TRPS值的大小变化受到叶片各组织结构的影响。

对5个油茶无性系叶片解剖特征值进行了方差分析和多重比较,结果亦如表5。由表5可知,高产无性系XL14的DCTR和TRPS值均显著大于中产无性系和低产无性系;中产无性系XL81和XL82的DCTR值之间没有显著差异;低产无性系XL190和XL210的TRPS值之间也没有显著差异,即按其DCTR和TRPS值可将无性系分为不同的产油量等级,并对其产油量进行初步的鉴定。

3.4 Pn日变化与叶片各解剖结构参数的相关性分析

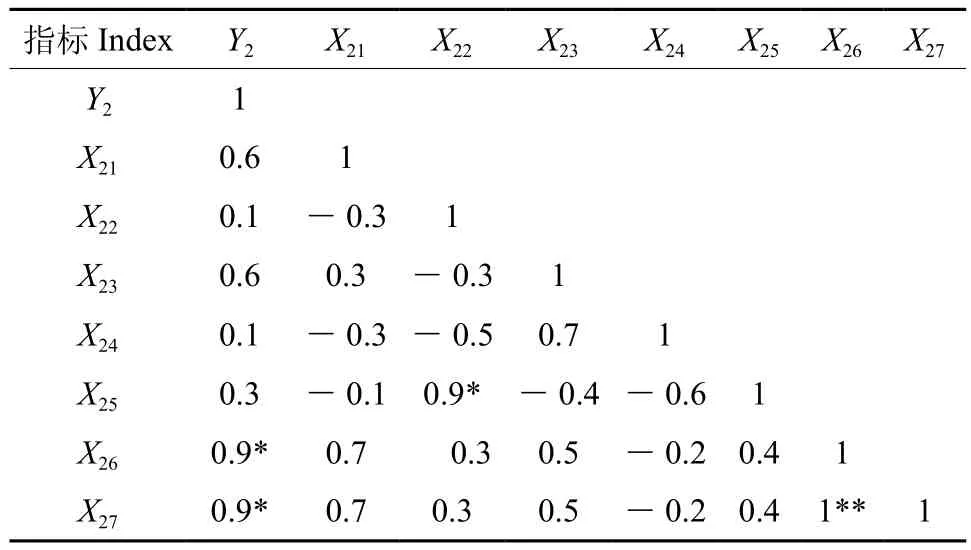

表6为净光合速率(Y2)与叶片厚度(X21)、上表皮厚度(X22)、栅栏组织厚度(X23)、海绵组织厚度(X24)、下表皮厚度(X25)、栅栏组织/海绵组织(X26)和栅栏组织/叶片厚度(X27)的相关性分析结果。从表6中可以看出:Pn与DCTR和TRPS值均呈显著的正相关性,其相关系数均为0.9,而与其他组织结构之间的相关性却不显著;Pn值随着单位面积产油量的下降而下降,DCTR和TRPS值随着单位面积产油量的减少而减少,由此可以推知,Pn值随着DCTR和TRPS值的减少而减少。这一观测结果说明,叶片的Pn、DCTR和TRPS和产量三者之间是相互关联的正相关关系。DCTR和TRPS之间呈极显著的正相关性,其相关系数为1,这是因为DCTR值相当于栅栏组织[14],由此可以推知,栅栏组织厚度与栅栏组织/海绵组织之比呈极显著的正相关性。叶片上表皮和下表皮之间呈显著的正相关性,其相关系数为0.9,说明叶片上表皮厚度与下表皮厚度密切相关,这是叶片对环境的适应能力的具体表现。

表 6 叶解剖特征值与净光合速率的相关性分析结果Table 6 Correlation analysis result of leaf anatomical characteristic values and net photosynthetic rate

4 结论与讨论

1)2013年7月的测定结果表明:5个油茶优良无性系净光合速率日变化曲线表现为“单峰”和“双峰”曲线两种类型,其中,XL14为单峰型,其余无性系均为双峰型;5个无性系单位面积产油量均值随净光合速率Pn日平均值的增大而增加;高产无性系(XL14)的Pn值显著大于中产无性系(XL81和XL82)和低产无性系(XL190和XL210),说明Pn值可以作为无性系产量评价的参考指标,这与彭邵峰等人[16]对油茶无性系果实生长期光合特性研究所得的结论一致。高产无性系XL67的Pn值明显高于中产无性系XL1和低产无性系(CK),即Pn可作为选育高产无性系的一个参考指标。

2)5个油茶优良无性系各叶绿素指标与净光合速率表现出显著的相关性,其中chla、chlb及chl(a/b)与净光合速率之间存在显著的正相关关系,说明光合色素含量高的无性系其光合生理活动也相对活跃些。其原因可能是,7月为油脂转化高峰期,需要提供大量的有机物,叶片光合作用很强,细胞内叶绿素有且全部用于合成有机物,所以,叶绿素含量能真实地反映光合活跃程度;也可能由于研究分析的环境条件不同,叶片最适叶绿素含量不同,长期处于强光照或光照时间长的环境下,叶片的结构会发生变化以保证能够合成足够的叶绿素,从而满足自身生长发育的需要。对5个无性系的Pn值及叶绿素含量的分析结果表明:叶绿素含量的高低可以反映Pn的强弱,同时Pn可以作为评价无性系产量的指标,说明在实际生产中可以通过测定叶绿素含量来预估植株或林分产量,这对指导实际生产和选育高产油茶品种都有重要意义。

3)5个油茶优良无性系叶片的解剖特征值及其与净光合速率的相关分析结果显示:DCTR与TRPS值与产量的关系最为密切,高、中、低产无性系,随着单位面积产油量均值的增加,DCTR与TRPS的值也显著增大,即与Pn呈显著的正相关性,而叶片的其他解剖特征值与Pn没有显著的相关性。由此可以说明,从解剖学角度出发,可以通过测定的叶片DCTR与TRPS值来预测不同无性系的产量,这为高光效油茶的选育提供了理论依据。

[1]潘瑞炽.植物生理学[M].北京:高等教育出版社,2008:58.

[2]李静怡,张志毅.三倍体毛白杨无性系光合特性的研究[J].北京林业大学学报,2000,22(6):12-15.

[3]祁传磊,靳春莲,李开隆,等.不同倍性大青杨的光合特性及叶片解剖结构比较[J].植物生理学通讯, 2010,46(9):917-922.

[4]刘 莹.不同年代冬小麦品种旗叶解剖结构及光合速率日变化的研究[J].华北农学报,2002,17(z1):66-70.

[5]曹娟云,欧阳永日,郑宏春,等.干旱胁迫下枣树叶片解剖学结构变化研究[J].江苏农业科学,2008,56(3):161-162.

[6]孔文娟,刘学录,姚小华,等.4个油茶物种的光合特性研究[J].西南大学学报,2013,35(1):16-22.

[7]黄义松,牛德奎,赵中华,等.3个油茶优良无性系光合作用及光合特性研究[J].江西农业大学学报,2007,29(2):209-214.

[8]王湘南,蒋丽娟,陈永忠,等.油茶花芽分化的形态解剖学特征观测[J].中南林业科技大学学报,2011,31(8):22-27.

[9]张志良,瞿伟菁.植物生理学实验指导[J].第3版.北京:高等教育出版社,2003:62-70.

[10]陈 昕,徐宜凤,张振英.干旱胁迫下石灰花楸幼苗叶片的解剖结构和光合生理响应[J].西北植物学报,2012,32(1):111-116.

[11]秦 景,董雯怡,贺康宁.盐胁迫对沙棘幼苗生长与光合生理特征的影响[J].生态环境学报,2009,18(3):1031-1036.

[12]熊年康,方宝昌,陈祥平,等.油茶闽优1等11个优良家系选育的研究[J].福建林业科技,1989,58(2):14-19.

[13]胡哲森,李荣生.油茶不同叶龄叶片生理生化指标差异的研究[J].林业科技开发,2000,14(1):30-31.

[14]束际林.茶树抗寒性叶结构鉴定和筛选[J].中国茶叶,1992,14(3): 20 - 21.

[15]王飞权,吴淑娥,冯 花,等.部分武夷名丛叶片解剖结构特性研究[J].中国农学通报,2013,29(4):130-135.

[16]彭邵峰,王 瑞,陈永忠,等.油茶无性系果实生长期光合特性研究[J].西北林学院学报,2012,27(1):28-34.

Comparison of photosynthetic and leaf anatomical characteristics of fi ve superiorCamellia oleiferaclones

LIAO Wen-ting, WANG Rui-hui, ZHONG Fei-xia, LI Ting, CHEN Cai-xia

(The Key Lab of Cultivation and Protection for Nonwood Forest Trees of Education Ministry, Central South University of Forestry & Technology, Changsha 410004, Hunan, China)

To provide a reference for further screening superiorCamellia oleiferaclones with high photosynthetic ef fi ciency,nine-year plants from fi ve superiorC. oleiferaclones (‘Xianglin’ series XL210, XL82, XL190, XL81, XL14) were selected,and their leaf anatomical characteristics and photosynthetic parameters were observed and determined in July 2013. The results showed that the diurnal change of net photosynthetic rate (Pn) of XL14 was a unimodal curve, but other clones were bimodal curves. Peak value and occurring time were different among the clones. The order based on diurnal averagePnfrom high to low was XL14, XL81, XL82, XL210, XL190, and average oil production per unit area of all clones were increased withPnrising.Pnhad signi fi cant positive correlations with chlorophyll a, chlorophyll (a+b) and chlorophyll(a/b). Leaf anatomical characteristics were signi fi cantly different among fi ve clones, ratio of palisade tissue to leaf thickness and ratio of palisade tissue to spongy tissue were signi fi cantly positive correlated withPnand oil production per unit area.

Camellia oleifera; clone; photosynthesis; chlorophyll; leaf anatomy

S601;S794.4 文献标志码:A 文章编号:1003—8981(2015)01—0056—06

2014-06-30

教育部高校博士点基金项目“油茶干旱少雨期水分利用规律研究”(20124321110005);湖南省研究生科研创新项目“油茶无性系的生理生态特征研究”(CX2013B361),中南林业科技大学研究生科技创新项目“油茶无性系的生理生态特征研究”(CX2013A03)。

廖文婷,硕士研究生。

王瑞辉,教授,博士后,博士研究生导师。E-mail:1440253017@qq.com

廖文婷,王瑞辉,钟飞霞,等.5个油茶优良无性系光合及叶片解剖特征比较分析[J].经济林研究,2015,33(1):56-61.

[本文编校:伍敏涛]