区域文化视野中的苏州弹词琵琶伴奏艺术

2015-12-20蒋亚敏

■蒋亚敏

区域文化视野中的苏州弹词琵琶伴奏艺术

■蒋亚敏

区域文化(Regional Culture)也称“地域文化”,是指在一定的地域范围内,经过人类漫长的历史发展过程,形成的某种文化(物质、精神)内涵。乔建中先生在《关于区域音乐文化研究的初步设想》中对区域音乐文化研究释义:依照历史上形成的文化地理板块(区域文化)分别研究各区域内传统音乐的历史脉络、地理分布、曲目传播、品类特征、文化变迁及其与该区的历史、社会、民俗、宗教、语言等人文因素的内在联系,即为“区域音乐文化研究”。它属于“文化地理学研究”的一个分支。区域音乐文化研究作为“文化地理学研究”分支,某区域内的传统音乐品种在特定的自然与人文环境因素影响制约下形成、发展、传播、传承,并以此为主要研究对象。

弹词来源与“变文”、“诸宫调”、“陶真”相关,而南宋至清时流行在南方民间的“陶真”是弹词的直接来源。【宋】西湖老人《繁胜录》中记:“唱涯词只引子弟,听陶真尽是村人”。由此可证“陶真”在宋时已流行于南方并得到劳动人民的广泛喜爱。最早关于“弹词”记载为【元末】杨维桢《四游记弹词》,明嘉靖年间,田汝成《西湖游览志余》:“其时优人百戏:击球、关朴、渔鼓、弹词,声音鼎沸”。弹词作为南方曲艺代表,以江浙沪为中心,分布于长江下游地区并向湖南、福建等地区延伸,与江南文化相生相依,兼具城市文化与文人情怀,其中以苏州弹词最为著名。

一

苏州弹词发源于苏州地区,是江南吴语地区的主要曲艺品种,与苏州评话并称苏州评弹。评话称“大书”,内容上讲述国之大事形式上无弹唱,弹词称“小书”,内容上以才子佳人的儿女情长为主,说唱兼备。在演出形式上,传统苏州弹词分单档和双档。单档演员自弹琵琶自唱,双档分“上手”、“下手”,上手主说唱,自弹三弦,下手弹琵琶。【东汉】刘熙《释名》中说:“推手前曰批,引手却曰把”,琵琶在隋唐以前是抱弹乐器的统称,到东晋由西域传入曲项琵琶,《隋书·乐志》中载:“今曲项琵琶,箜篌之徒,并出自西域”。唐代是琵琶艺术的兴盛期,上至宫廷下至民间,有着广泛的生存空间。宋代以后,琵琶梨形音箱,四弦十四柱的形制基本确定下来。明清以来,琵琶有了南、北派之分,在此基础上,南方出现更为明确的琵琶流派以及各自流派的代表人物。如:“……江苏无锡派的王君锡、陈牧夫、华秋萍、徐悦庄、吴畹卿、杨荫浏等;浙江平湖派的李廷森、李昱、李绳墉、李其钰、李芳园、吴梦非、程午嘉、吴伯君、朱荇青、樊伯炎、杨大钧等;江苏崇明派的蒋泰、黄秀亭、沈肇州、刘天华、徐立荪、曹安和等;上海浦东派的陈子敬、严庆绪、王惠生、沈浩初、汪昱庭、林石城等。”在演奏技法上,有右手的弹、挑、轮、滚、勾、扫、佛等50-60种技法,以及左右的推、拉、吟、揉、煞、绞等技法。

“伴奏乐器的采用,不只是要考虑音乐表现的效果,更要遵循历史传统的制约即配合口语‘说唱’的便利……一方面,不能让伴奏音乐喧宾夺主而遮盖了声乐演唱的主体表达;另一方面,也不能使伴奏乐器从音质到音色到音量,削弱或者破坏人声的口头演唱。”琵琶具备弹拨乐器演奏颗粒性的点状音色共性特征,大弦嘈嘈,小弦切切,在弹词演员的说唱中,随腔伴奏,接腔送韵,其清丽如诉的音乐为苏州弹词表演相融共生,锦上添花。

二

弹词讲求“说、噱、弹、唱”,其中的“弹”即指唱腔伴奏,是以小三弦、琵琶两件乐器的随腔及跟腔弹奏。【清】徐珂的《清稗类钞》记:“弹词家普通所用乐器,为琵琶与三弦二事。”苏州弹词单档表演中,以一人操琵琶自弹自唱的形式,表演者即兴伴奏。双档表演琵琶与三弦伴奏配合,两人轮唱,表情达意。琵琶在苏州弹词唱腔伴奏中的使用沿袭了自陶真以来的形式,因此也是最早的伴奏乐器。琵琶颗粒性的嘈嘈切切之声与吴侬软语的如歌如诉细腻婉转糅合交织,因具有浓郁的江南文化特质而在该区域拥有了广泛的生存空间。

1、接腔送韵

“早期的弹词双档,三弦琵琶的前奏过门,旋律各自不同,早就形成了简单的复调,而伴奏过门只有在唱腔前后以及句间顿挫时弹奏 (作过渡),演唱时乐器不伴奏。”苏州弹词的伴奏方式在很长一段时间是以在句与句之间以及唱腔前后的接腔送韵为主,只在前奏及间奏间用以衔接表演者的演唱。

由陈遇乾所创陈调,深沉苍劲,节奏平稳,伴奏过门多为同音型的反复。

谱例1:《林冲踏雪》(陈调 刘天韵演唱)

由俞秀山所创的“老俞调”以吟诵式唱腔演唱,因此早期俞调的伴奏单调冗长,前奏较长。后俞调由苏滩、京昆吸收素材,将唱腔旋律加以丰富,同时减缩过门,速度加快,使俞调跌宕回环,优美动听。

谱例2:《宫怨》(俞调 朱慧珍演唱)

2、随腔伴奏

20世纪30年代由沈俭安、薛筱卿所创“沈薛调”,由马如飞所创马调腔系而来,在马调唱腔长于说书叙事的念诵基础上,吸收京剧程派唱腔特点而自成流派。“沈薛调”最具里程碑意义的革新在于弹词伴奏。“一改以往仅有过门而无衬托之传统伴奏方法,对沈调的发展起很大的辅助发展作用”。“沈薛档开始也是如此,(指唱时乐器不伴奏,笔者注)经长期合作后产生了三弦琵琶相互伴托唱腔的弹奏……”在此之前,弹词伴奏在双档表演中上手唱时琵琶不弹,“沈薛调”上手演唱时琵琶采用支声手法来衬托,在唱腔与伴奏间形成节奏、音色的对比,琵琶伴奏表现力也因此得以丰富。

由朱雪琴所创琴调,是在沈薛调基础上吸收了俞调及马调在旋律、节奏、落腔方法之长而形成的。琴调曲调明快,旋律上翻下落,伴奏方面在沈薛调基础上采用支声手法的两个声部进一步旋律化,搭档郭彬卿琵琶技法运用丰富,托腔华丽,形象生动。

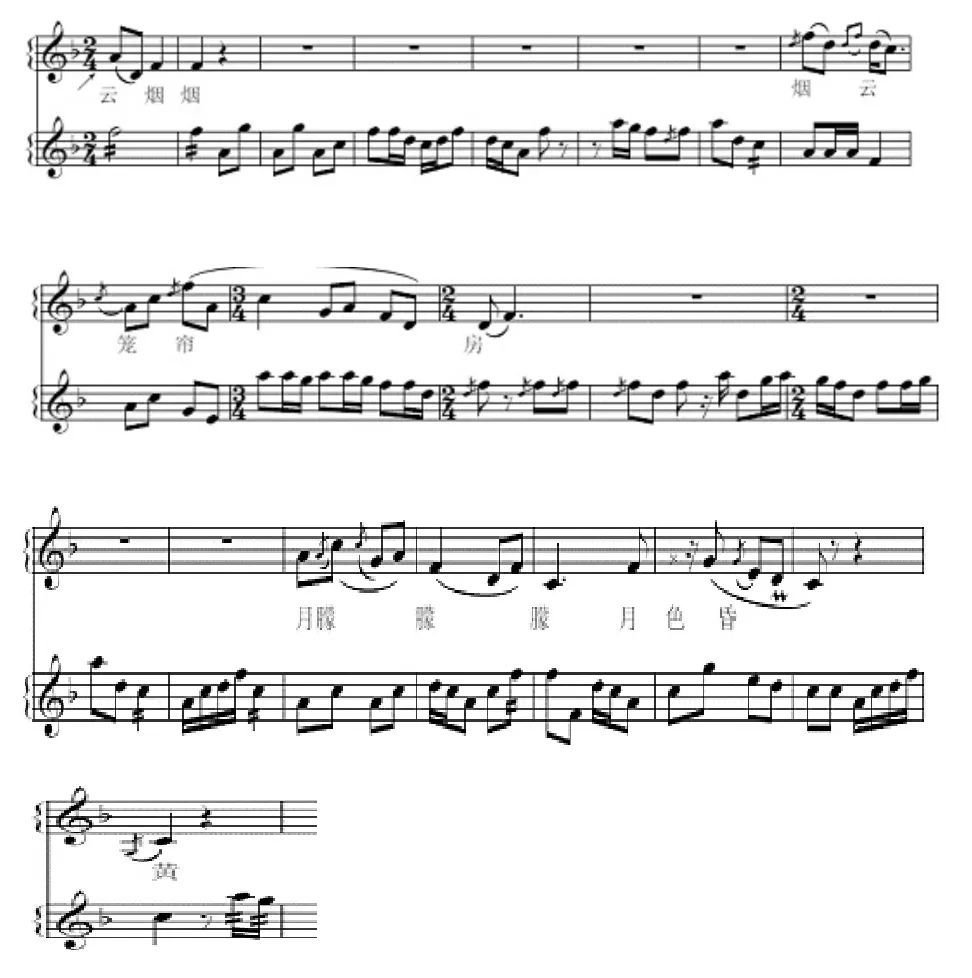

谱例3:《潇湘夜雨》(琴调 朱雪琴演唱)

此句为《潇湘夜雨》的前奏,琵琶过门在弱拍上起,节奏音型密集紧凑,围绕do、mi、sol骨干音级进、跳进结合,为表演者的演唱烘托了气氛。谱例4:《潇湘夜雨》(琴调 朱雪琴演唱)

在该唱句中,唱腔板起,琵琶随唱腔伴奏,在两句间隙接腔,重拨轻拈,连滚间挑,围绕骨干音在旋律进行中加花变奏对风声、雨声进行细致描绘与渲染,在节奏、音色等方面与唱腔音乐的起伏变化互相融合,丰富的伴奏形式使托腔华丽,为唱腔音乐锦上添花。

三

苏州古称泽国,西自太湖,东入于海,位于长江三角洲地区的地理中心,水域广泽,物产丰盈,是吴文化的主体,经济的发达与文化的繁盛也造就了该地区特有的绘画、建筑、音乐、曲艺、戏曲等艺术品种,并赋予了它们独具地域文化特色的艺术风格。“所谓的城市音乐文化,就是在城市这个特定的地域、社会和经济范围内,人们将精神、思想和感情物化为声音载体,并把这个载体体现为教化的、审美的、商业的功能作为手段,通过组织化、职业化、经营化的方式,来实现对人类文明的继承和发展的一个文化现象。由此,它的特征与城市的基本特征紧密相连。”苏州弹词即是在苏州这样一座山明水秀、经济发达又富于人文情怀的城市中产生与生存的,琵琶在苏州弹词中的伴奏亦无处不体现着这座城市所独有的审美习惯与人文素养。

琵琶伴奏依托唱腔而建立,伴奏从属于唱腔并与之相统一,不同流派的唱腔音乐形态也使得琵琶伴奏各具特色而具有了各自唱腔音乐的特点,体现在随腔伴奏与接腔送韵的细节之处。同时,伴随唱腔音乐的不断革新,琵琶伴奏技艺也有所突破,既紧跟唱腔旋律,又灵活,具有民间音乐所独具的即兴性特征,而即兴性又与流派自身的艺术特色相得益彰而具有一定的规律性。琵琶在苏州弹词中的伴奏具有中国民族器乐在曲艺音乐伴奏中的共性,即随腔伴奏与接腔送韵相结合。同时,基于吴地的区域文化特质,从历史上的陶真逐步走来的苏州弹词琵琶伴奏,依托于中国传统文化的滋养,具有着这座城市所特有的人文情怀与审美观。