汉江兴隆水利枢纽船闸设计

2015-12-17郭红亮蒋筱民

郭红亮 蒋筱民

汉江兴隆水利枢纽船闸设计

郭红亮 蒋筱民

兴隆船闸规模是按远期规划一次建成,闸室有效尺寸180 m×23 m×3.5 m,上下游引航道有效宽度76 m。船闸作为兴隆水利枢纽的主要建筑之一,船闸线路是枢纽总体布置方案比选的重要内容,经比较,选择了将船闸布置于右侧滩地的方案,上闸首与电站厂房净距80 m。船闸主体段为整体式结构,总长268 m,其中上闸首长40 m,闸室长186 m,下闸首长30 m,下游消能段长12 m,航槽净宽23 m。船闸采用集中输水系统,上闸首充水廊道出水口采用短廊道输水格栅式帷墙消能室,下闸首泄水廊道出水口采用设消力槛的简单消能工型式。主要设计和施工特点有:上下闸首先预留宽槽后并缝为整体式结构型式、船闸采用水泥土搅拌桩进行地基处理以及下游引航道隔流堤吹填形成等。

船闸 搅拌桩 宽槽 隔流堤 粉细砂 吹填

兴隆水利枢纽位于汉江下游湖北省潜江、天门市境内,上距丹江口枢纽378.3 km,下距河口273.7 km,是南水北调中线汉江中下游四项治理工程之一,同时也是汉江梯级开发的最下一级。通过兴隆水利枢纽壅高水位,实现汉江梯级渠化,提高汉江通航等级,改善航道条件,同时也可有效增加南水北调中线工程的可调水量。

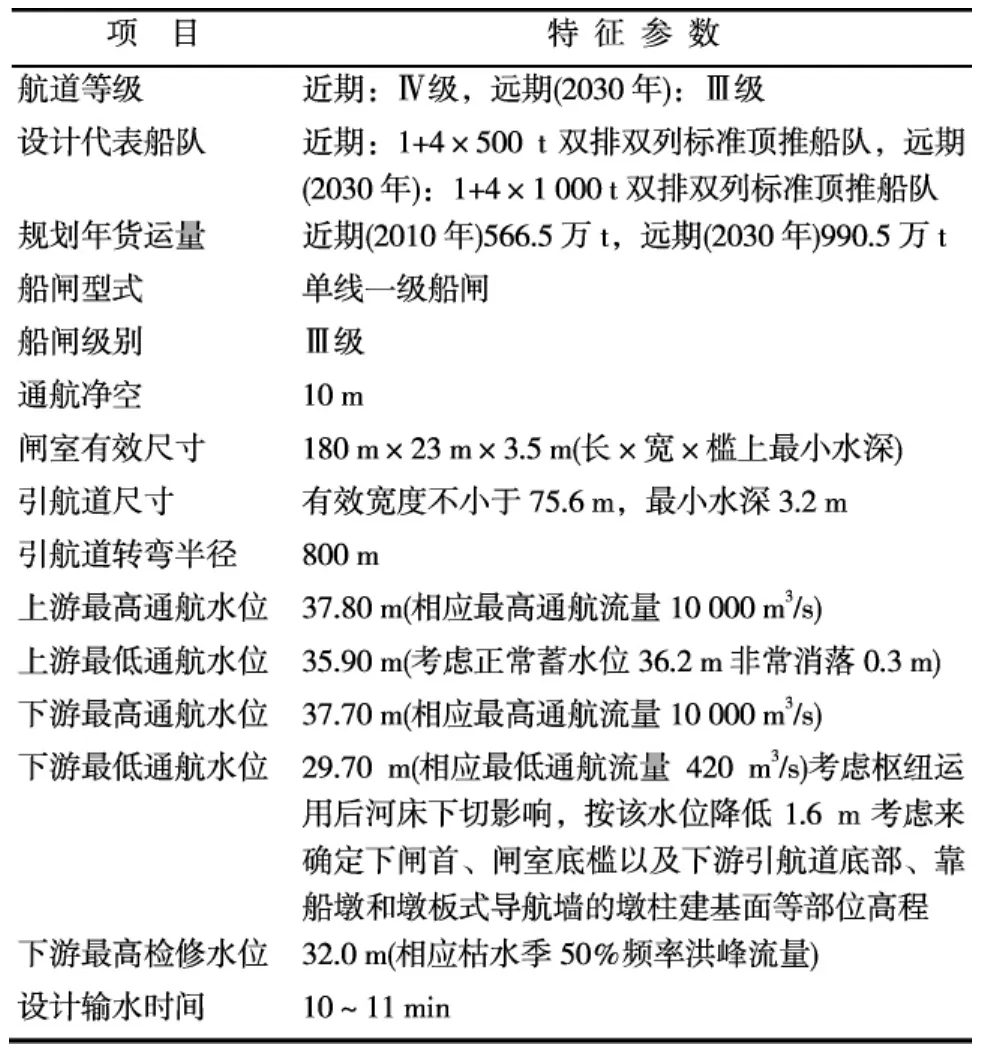

兴隆枢纽由泄水闸、船闸、电站厂房及连接交通桥等主要建筑物组成。兴隆船闸的主要技术特征参数见表1。

表1 兴隆船闸的主要技术特征参数

船闸规模依据航道等级、航运规划及预测货运量等,经技术经济比较确定。考虑了2种方案,一是船闸按通航标准1 000 t级船舶(队)一次建成,闸室有效尺寸180 m×23 m×3.5 m(长×宽×最小槛上水深,下同);二是近期先按通航标准500 t级船舶(队)建设单级船闸,闸室有效尺寸120 m×23 m× 3.0 m,待航道经梯级渠化、航道整治工程及货运需求增长到一定程度后,再兴建另一线船闸,闸室有效尺寸180 m×12 m×3.5 m。船闸一次建成方案经济上具有优势,同时也为航运发展留有余地,因此,采用一次建成方案,闸室有效尺寸180 m× 23 m×3.5 m。

兴隆枢纽建成后,能渠化库区76 km航道,使该河段通航等级达到1 000 t级航道,提前达到交通部内河水运主通道规划目标。

兴隆枢纽船闸已于2013年初建成,2013年4月中旬开始通航,至今已经安全过闸10 000多艘次,运行情况良好。

1 船闸总体布置

1.1 船闸线路选择

船闸作为兴隆枢纽主要组成部分之一,船闸线路位置也是枢纽总体布置方案比选的主要内容。比选了2个方案:一是左岸船闸方案,即将船闸布置在左岸低漫滩上紧邻泄水闸左侧门库,上下游引航道可大部利用前期开挖形成的导流明渠,隔流堤则需人工形成;二是右岸船闸方案,将船闸布置在右岸高漫滩上电站右侧,与电站厂房间净距80 m,上下游引航道需开挖高漫滩形成,保留的滩地经防护后形成隔流堤。经比较,在船闸上下游接线、船舶航行条件、引航道维护等方面右船闸方案明显占优,施工难度右船闸方案也较小,两方案工程量大体相当,船闸线路位置采用右船闸方案。

1.2 船闸总体布置

船闸位于右岸高漫滩上,船闸轴线与坝轴线正交,上闸首与电站厂房、泄水闸等一起构成挡水前沿。上闸首左侧与电站厂房之间净距80 m,两者之间为空箱挡水段,顶部设有公路相连接,上闸首右侧为滩地过流段,设有交通桥连接汉江右岸大堤及对外交通。

船闸主体段由上、下闸首,闸室以及下游消能段组成,主体段结构尺寸主要根据结构布置需要确定,总长268 m,其中上闸首长40 m,闸室长186 m,下闸首长30 m,下游消能段长12 m,航槽净宽23 m。船闸工作门采用人字闸门,上游检修门采用叠梁门,输水廊道工作门和检修门均采用平板阀门,人字门和输水廊道工作阀门采用液压启闭机操作,检修叠梁门和输水廊道检修阀门利用闸顶1台可沿船闸轴线方向行走的L形门机操作,L形门机可兼作船闸的起吊设备。为贯通坝顶公路,同时满足通航净空要求,在上闸首下游端与枢纽交通桥为同一轴线设有顶升式活动钢桥。

船闸闸顶高程综合考虑了通航水位、通航净空、坝顶交通、结构布置和工程量等因素,同时还考虑了闸面美观、闸顶L形门机运用等要求。船闸运用的常态上游通航水位为水库正常蓄水位36.2 m,按近期航道等级(Ⅳ级)的通航净空8 m确定桥面高程为46.5 m,遇不超过最大通航流量洪水和大型船队(1+4×1 000 t级船队)通行时可顶升活动桥,但频率较低。

船闸的上、下闸首和闸室,全部采用整体式,顶部高程46.5 m。

上闸首长40 m,总宽度47 m,两侧边墩宽度由布置要求确定为12 m,闸底槛高程32.4 m,建基面高程18.0 m,上闸首建筑物总高度28.5 m。上闸首布置有检修门、人字门及其启闭机房、输水系统及其工作阀门井、活动交通桥、集控室、变电房等。

闸室结构总长186 m,其中上游端6 m长为镇静段,其余为有效长度180 m,共分为9个结构段,靠上、下游的2段各长23 m,中间段长度均为20 m。闸室底板顶面高程24.6 m,建基面高程20.6 m,建筑物总高度25.9 m。闸室边墙顶宽2.0 m,顶部外挑1.5 m宽连续牛腿,以满足闸面交通和闸顶L形门机轨道布置要求,边墙底宽4 m,底板总宽度31 m。闸室底板厚度4 m,闸室段布置有浮式系船柱和救生爬梯等。

下闸首长30 m,底部总宽度51 m,边墩上部宽度由布置要求确定为12 m,下部宽度由建基面应力计算确定为14 m,其间以1∶1坡度衔接,闸底槛高程24.6 m,建基面高程17.5 m,建筑物总高度29 m。下闸首布置有人字门及其启闭机房、下游检修门、输水廊道及其工作和检修阀门井、水泵井等。

船闸下游消能段上接下闸首,下接下游引航道,由左右边墩和底板形成消力池。消能段长12 m,底部总宽47 m,其中消力池宽23 m,两侧边墩底宽12 m。消能段建基面高程18.0 m,底板顶高程19.5 m,墩顶高程39.2 m,建筑物总高度21.2 m。

上、下游引航道采用不对称型布置,过闸方式为曲线进闸、直线出闸。上、下游引航道闸前直线段长度均为450 m,以外分别接778 m和559 m的制动段。航道左侧底边在导航墙末端以3.44°偏角呈“外八字”分别向上下游延伸,引航道有效宽度76 m。上游引航道口门宽度202 m,航道底高程32.7 m;下游引航道口门宽度139 m,航道底高程26.5 m,并预留清淤条件。

船闸上下游引航道左侧为满足通航水流条件均布置有隔流堤。上游引航道隔流堤由开挖保留的滩地防护形成。堤身全长约1 230 m,堤顶高程38.0 m。下游引航道隔流堤围堰内部分由开挖保留的滩地防护形成,围堰外部分由吹填和开挖料填筑形成,堤身全长约820 m,堤顶高程38.0 m。上、下游引航道均采用墩板式混凝土导航墙,墩柱间距15.0 m,航道左侧布置主导航墙,长165 m,右侧布置辅导航墙,长60 m,其与航道中心线夹角为20°。上、下游引航道停靠段均由间隔21 m直线排列的9个靠船墩组成,为钢筋混凝土独立墩式结构。

2 输水系统设计

根据JTJ 306—2001《船闸输水系统设计规范》,经计算和同类工程类比,确定采用集中输水系统。船闸上闸首充水廊道出水口采用复杂消能工型式,即短廊道输水格栅式帷墙消能室,下闸首泄水廊道出水口采用设消力槛的简单消能工型式。

上闸首充水廊道进水口布置在上闸首边墩的人字门门龛内,进水口底高程22.0 m,与输水廊道底板同高程,每侧廊道进水口断面尺寸为4.5 m× 3.6 m(宽×高,下同),廊道及阀门处孔口尺寸均为3.2 m×3.6 m,阀门后廊道出口处断面扩大为2个2.5 m×3.6 m的孔口,其间以分流墩相隔。廊道直线段平均长度13.75 m,输水工作阀门采用平板门,变速开启。

上闸首充水廊道出水口采用格栅式帷墙消能室消能,消能室设顶部出水孔。顶部出水孔分2列,每列12孔,共24孔。

下闸首泄水廊道进水口采用格栅式进水型式,进水廊道设在人字门门龛段,廊道底板高程19.5 m,断面尺寸3.2 m×3.6 m(宽×高)。进水孔共12孔,采用变间距、变孔宽布置。

泄水廊道出口段在闸室宽度范围内设消力池,池顶面高程19.5 m,内设4道槛高0.7 m的消力槛,其中左侧2道相距3.7 m的消力槛斜向航道扩大侧,与船闸中心线夹角20°,右侧2道相距3.0 m的消力槛与船闸中心线平行。

充水阀门以变速开启,泄水阀门以匀速开启,设计开启时间分别为9 min和8.5 min。设计输水时间10~11 min。

3 主要设计和施工特点

3.1 上下闸首先预留宽槽后并缝为整体式结构

主体建筑物地基为深厚第四系覆盖层,从上至下依次为深厚粉细砂层和砂砾石层,具有典型成层结构。建基面以下各层分布厚度为:上闸首部位粉细砂层厚约10 m、砂砾石层厚约33 m,闸室段粉细砂层厚约12 m、砂砾石层厚约32 m,下闸首部位粉细砂层厚约11 m、砂砾石层厚约32 m。根据地质条件的特点,为避免不均匀沉降影响船闸人字门正常工作、降低建筑物基底应力水平,船闸主体段结构均采用整体式U形结构。

由于上、下闸首底部的浇筑仓面比较大,设计上采用了“左右分开浇筑、中间预留宽槽、中期适时并缝”的施工程序,即沿闸首底板中心线设1条宽1.5 m的宽槽,将闸首分为左右2块;待左右边墩对称上升到40 m高程且边墩墙后回填至设计高程38 m后,于低温季节进行宽槽过缝钢筋连接和混凝土回填,从而将底板连成整体,之后继续浇筑闸墩直到墩顶。采用这种方式后,闸首底板的结构受力和配筋量大幅减小,同时降低了混凝土温控要求,减小了施工难度。为保证并缝的可靠性,宽槽两侧预留键槽。

同时,由于上闸首边墩长度达40 m,上闸首即使设宽槽后每块底板尺寸也达到40 m×22 m×4 m (顺流向长×横流向宽×厚度),因此,在每块底板正中间位置再设1条垂直水流向的临时施工缝,使其一分为二。为减小施工难度,底板分为上下2层浇筑,每层厚度2 m,上下层施工缝采用错缝型式,错缝间距0.8 m。下闸首顺流向底板长度为30 m,底板也分层浇筑,但不设临时施工缝。

宽槽回填必需的条件为:闸墩混凝土应满足自身龄期不少于2个月且温度须降至不高于10℃。

施工过程中,由于上、下闸首边墩浇筑时间滞后,错过了宽槽并缝必需的条件,为不影响工程进度,采取在左右边墩26.0~40.0 m高程的对称部位,上闸首每侧边墩设有5个、下闸首每侧边墩设有3个空腔,将实体边墩改为空箱体边墩,以减轻边墩自重控制的基底应力和调整基底应力不均匀程度,使得边墩可以继续浇上升,不至于影响后续施工,待满足宽槽并缝必需条件时再择机并缝。

3.2 主体段采用水泥土搅拌桩进行地基处理

船闸上闸首、闸室和下闸首建基面高程分别为18.0、20.6、15.5 m,建基面主要位于粉细砂和含泥粉细砂层上,平均标贯击数约为8击。

由于船闸主体各部位计算沉降量和沉降差较大,同时其下饱和粉细砂在地震条件下存在液化可能,可能液化深度为8~10 m,因此,应对地基进行必要处理。经比较,选择封闭格栅式布置的水泥土搅拌桩进行地基处理,搅拌桩的直径采用80 cm。通过分析上、下闸首及闸室建基面与下伏砂砾石层顶面相对距离大小,同时结合上、下闸首、闸室以及下游消能段的地基应力大小,闸室段桩长按满足液化处理深度、控制沉降量和沉降差,以及地基承载能力确定为10 m,上、下闸首搅拌桩则深入砂砾石层0.5 m,桩长分别约为9.7 m和8.6 m。下游消能段搅拌桩长11.5 m。

上闸首格栅式搅拌桩垂直水流向格栅间距为中间3排桩间距3.25 m,其余左右各6排桩间距3.9 m;顺水流向格栅间距3.9 m。桩间搭接为15 cm。为改善均匀性,栅格内均布4根单桩。上闸首部位地基置换率为50%。同时上闸首还采用双排格栅桩形成防渗墙,中心线距上闸首上游端0.65 m,桩长12 m。

闸室段格栅式搅拌桩顺水流方向格栅间距除靠上闸首的2排桩为3.9 m、靠下闸首的3排桩为4.55 m外,其余为5.2 m。垂直水流向格栅间距与闸室结构相对应,在两侧闸墙底部各布置3排桩,间距1.95 m;中间底板部位也布置3排桩,但间距5.85 m。闸室搅拌桩地基置换率为30%。桩端至砂砾石层顶面间留存有4~5 m厚粉细砂层。在闸室左侧临水泵井区域,局部增加了搅拌桩密度,以满足水泵井垂直开挖要求,搅拌桩也起到了挡土墙的作用。

下闸首部位格栅式搅拌桩顺水流向间距除靠闸首上下游端各2排桩为2.6 m外,其余间距3.9 m;垂直水流向间距也与上部闸墩相对应,两侧边墩底部各布置4排桩,间距3.25 m,中间7排桩间距3.9 m。栅格内也均布4根单桩。下闸首地基置换率为40%。

消能段部位格栅式搅拌桩顺水流向布置3排间距依次为5.2 m和5.85 m格栅桩;两侧边墩底部各布置3排间距5.2 m格栅桩,中间布置2排间距7.8 m格栅桩。下游消能段置换率为25%。

搅拌桩桩顶需要挖除40 cm,回填30 cm厚掺量6%的水泥砂垫层,结构混凝土浇筑前再浇筑10 cm厚的C10混凝土垫层,以保证底板混凝土与复合地基的有效接触。

3.3 下游隔流堤吹填形成

下游隔流堤原设计为开挖下游引航道后保留的左侧高漫滩进行必要的护坡后形成,后在明渠导流期间,隔流堤所在高漫滩向江内崩坍20~30 m,顺流向长度达数百米。为满足下游引航道通航水流条件,必须人工形成隔流堤。为减小水下施工难度,隔流堤布置位置进行了优化,隔流堤堤头位置较原设计方案向滩地一侧移动了23.5 m,向下游延伸12 m,但人工隔流堤仍大部需在水下形成。隔流堤顶宽8 m,两侧边坡均为1∶3。

兴隆枢纽附近适于水下施工的砂砾石、石料等常用筑堤材料奇缺,都需外购,其中外购石料的运距在70 km以上,砂砾石料运距则更远,采用常规筑堤材料工程投资均很高,工期也较长。为降低工程投资,加快工程进度,设计大胆突破常规,结合本江段粉细砂洲多、含泥量较少、距离近、易于水下开挖和管道输送等特点,经论证决定采用水下开挖粉细砂洲吹填修筑隔流堤。根据崩塌后残存的滩地情况,对于31.5 m高程以下的水下部分,为便于粉细砂在水下成形,隔流堤断面采用了双棱体和单棱体两种堤脚形式,即在堤脚部位用管道将水砂吹入水下水平铺设的复合土工袋,复合土工袋既透水又能让充填的粉细砂留存,同时将留存的粉细砂与外界水体隔离开来,起到成形和保护作用,每层充填完成后的复合土工袋厚度不超过0.5 m,形成的堤脚棱体内坡坡比为1∶1.5,外坡坡比为1∶3,棱体顶宽约10 m。双棱体之间和单棱体与残留原滩地之间的部分在棱体的保护下则直接吹填。高程31.5 m以上的水上部分采用引航道开挖料填筑,主要为粉质黏土和壤土,因此,隔流堤护顶及高程31.5 m水上护坡采用适应变形能力强的雷诺护垫。隔流堤水下部分靠江一侧采用抛石进行护坡和护底,航道一侧采用模袋混凝土护坡。

4 结语

兴隆枢纽船闸设计过程中,在地基处理、闸首底板浇筑、隔流堤形成等方面紧密结合工程特点,有针对性地提出切合工程实际的技术解决方案,促进了施工进度,降低了施工难度,工程建成后运用情况良好,取得良好的社会和经济效益,可供同类工程在设计时参考。

U641

B

1007-6980(2015)02-0013-04

2015-03-20)

郭红亮 男 高级工程师长江水利委员会长江勘测规划设计研究院湖北武汉 430010

蒋筱民 女 教授级高级工程师长江水利委员会长江勘测规划设计研究院湖北武汉 430010