制度化结果还是制度化效应?

——中国工人罢工状况及其解决方式的启示

2015-12-17孟泉章小东

● 孟泉 章小东

制度化结果还是制度化效应?

——中国工人罢工状况及其解决方式的启示

● 孟泉 章小东

市场经济改革带来了传统国企工人与农民身份逐步向城市工人身份的转变,而在此过程中,工人的罢工行为一直成为影响我国劳动关系变化的重要动力。在对罢工权利规制的模糊地带中,工人罢工在一定程度上得到了解决,却也反映出了我国情境下的特殊逻辑。本文通过梳理罢工制度与行为的鸿沟,分析并讨论罢工的解决方式,提出我国工人罢工行为催生出“制度化效应”,却未能形成“制度化结果”,在这样的状况下,劳动关系中的各主体的利益关系与权力关系也实现了重构。

罢工制度化 罢工解决方式 制度化效应 劳动关系再造

一、引言

自2010以来,在我国,特别是广东地区,罢工已经成为了工人为其权益抗争的最为常见的方式之一。然而,中国工人的罢工行动并非是近年来随着劳资关系市场化、制度化程度的提升而出现的现象;自改革开放以来,中国工人的集体抗争就从未停歇过。本章之所以将工人的罢工行为作为主要分析的对象,一方面因为其可以作为中国劳动关系理论研究中一系列尚缺乏清晰界定的概念的连接点①(Kelly, 1998: 4-12);另一方面,无论从西方对罢工问题的传统研究的视角(Jackson, 1987;Hyman, 1989;Edwards, 1995;Lyddon, 2008),还是近几年国际学者对罢工问题的前沿研究来看(Chan, 2011; Meng & Lu, 2013;涂伟, 2013; Chen & Meng, 2013; Friedman, 2013),罢工与罢工权利制度化之间的关系问题已经成为讨论的焦点。那么中国工人罢工行为与规范罢工的制度到底经历了怎样的变迁?如果说自2010年以来的罢工现象引发了有关罢工权利的热议,那么工人的抗争多大程度上对罢工权利制度化有所促进?他们的罢工行动与其引发的制变迁之间到底是什么关系?这些是本章将要关照的核心问题。其意义在于能够通过跳出成熟市场经济国家以赋予工会和工人罢工权利的方式来应对并规制工人运动的传统逻辑,来追索中国工人罢工权利制度化路径以及罢工所引发的制度变迁的独特性,以及罢工对中国劳动关系格局的影响。在实践层面,通过解释这些问题可以进一步讨论目前解决罢工各种方法的有效性和可持续性。

本章第二部分将基于对中国工人罢工的历史简要回顾,对中国工人罢工权利缺失的问题进行分析。第三部分将就罢工的解决方式及其与集体谈判的关系问题进行讨论。最后一部分将对本章的核心观点进行总结。

二、改革开放以来中国罢工状况

(一)历史回顾:从身份转变到集体抗争

无论是从“主人翁”到“被雇佣者”,还是从农民变成“农民工”,对于国企工人和大量在私营和外资企业工作的工人来说,身份的转变使他们必须屈从资本发展的逻辑,承受着老板对其利益的侵占和权利的侵害(徐小洪,2009: 77; Gallagher et al. , 2011: 3-7)。

国企工人的抗争更多源于他们的生存资源不断地被剥夺,他们走向生活贫困,不公正感和不安全感不断累积,并逐渐不再对国家的救济手段抱有信心。也正是由于这种心态的产生,激发了国企工人抗争的动力。一方面,下岗工人的个体反抗无力(Lee, 1998;刘爱玉, 2005), 但也组织起一定数量的大规模抗议活动,追讨在改制中失去的权益。但是,这类下岗工人的集体行动在我国一般被归为具有政治意义的“群体性事件”。

除了下岗工人的集体行动之外,另外一部分在岗工人,大多来自正在或者即将改制、破产的国有企业和集体所有制企业,他们的诉求侧重于未来的职业保障、经济补偿金的支付标准、惩治企业经营管理者的贪污腐败行为等等。他们的罢工行为不能简单的看做经典市场经济意义上的罢工,而是一种裹挟着国企制度和传统的抗争(吴清军,2010),罢工不过是整个抗争事件的一个片段。一方面,这一类集体行动是将抗争行动寄予对“道德经济”的期冀之中, 工人的抵抗、诉求与计划经济时代的权利、规范密切相关。然而,这种行动却仍具有高度的自发性、缺乏组织并且受限与单位区域之内,陈峰称其为“抗议性聚集”(contentious gathering)(Chen, 2003)。另一方面,工人的诉求已非止于针对利益分配和管理不善的苛责与不满,其更希望通过自己的行动从挣脱“专制主义”的管理到冲破政府主导的权力关系(石文博,2012)。

因此,工人们虽然已经清楚地意识到历史的不可逆性,但是,仍旧可以利用计划经济时代具有合法性的一系列制度安排(如职代会)及社会主义文化遗产(如公有制、主人翁、工厂家园等)作为他们集体抗争合法性的资源。通过有效地利用这些资源他们最终能够形成团结的力量,让集体的声音得以表达,迫使企业经营者乃至国家做出退让(佟新, 2006)。但这些在岗国企工人的集体行动,大多数都还是集中在以厂为单位的范围内,并没有形成大规模的联合行动。例如,2009年在吉林省通化市爆发的通化钢铁公司因国企被私企并购而引发的大规模罢工以及河南省濮阳市林州钢铁公司因股份制改革而爆发的罢工事件都是国企在岗工人抗争的典型案例。

而对于“农民工”来说,改革开放以来他们的集体抗争便从未停止,自上世纪九十年代初,由于全国的通货膨胀率高达20%,但是,大量的工源使很多公司并没有随着通货膨胀率的高涨而给工人增加工资。因此,1993年3月9日至5月23日,为了提高工资,在珠海爆发了大规模的农民工自发组织的罢工潮(Leung, 1998)。1994年,大连开发区②的万宝至马达公司也爆发了以女工为主的罢工,后经地方政府介入及时上调全区工人工资得以避免形成大规模罢工潮(孟泉,2012)。进入新世纪后,据统计,自2002年到2005年,在珠三角地区公开报道的罢工就有达70件,其中仅2005年就发生了35起罢工事件(Chan et al., 2010)。如2004年以来,在东南沿海城市私营企业中的农民工加入了集体维权行动的主体,他们的诉求主要集中于支付企业拖欠的工资、改善劳动条件和缩短劳动时间,工人的集体行动呈上升趋势。又如,从2005年7月26日到10月14日大连市经济开发区连续18家日资企业近3万工人组织并参与了大规模的罢工潮,其原因主要是工人对工资水平过低的不满(Chen, 2010)。时至2007到2009年期间,由于国际资源市场价格上涨、人民币升值等因素,直接导致了2008年下半年全球性的金融危机对中国的影响。金融危机给中国经济带来了最直接的影响就是制造业的缩水,从而引发了大量沿海地区的制造业工厂的破产、倒闭和大规模的裁员。某些企业老板转嫁危机、雇主欠薪以及其他的原因引发工人以集体行动的方式来反抗雇主对自己权益的侵害。到2010年,中国包括珠三角、环渤海地区、长三角在内的沿海多地爆发了具有行业性、地域性的连锁罢工。与过往因欠薪而导致罢工不同,这次罢工潮的动因主要由于工资无法支持其在城市的生活,以及对企业内部合理分配的诉求所致。有论者指出,劳资冲突源于利益争议而非权利争议(Chang, 2013)。显而易见的是,在企业盈利空间不断扩大的条件下,农民工,特别是新生代农民工已经开始依靠建构于老乡、同学关系,在工厂内外形成的团结(汪建华、孟泉,2013),利用媒体、法律、工会、情感等资源生成有效的动员策略(Lyddon et al.,2015),通过提出工资增长的诉求来争取分享更多的利益。对这一时期罢工的诸多案例研究不仅对工人罢工的行为逻辑、团结的基础和罢工潮形成的机制进行了深入的分析(Chan & Hui, 2011;路军,2012),而且也衍生出对罢工潮导致国家包容性治理策略的出现(孟泉,2014),雇主策略的改变(Hui & Chan, 2014),集体谈判和工会选举的出现 (李春云,2014;闻效仪,2014)以及罢工权利的制度化基础和罢工立法的可能性等问题(Chen, 2015; Chang & Cooke, 2015)的讨论。

然而,随着中国经济下行,沿海地区大量企业关、停、并、转,中国工人的罢工诉求在2011年到2014年之间逐渐发生转变(李琪、戴春,2014),即工人罢工的主要诉求已经不再是“涨工资”,转而集中在“要欠薪”、“追社保”、“留工职”和“求补偿③”。虽然对这种转变的判断缺乏全国性的数据支撑,但是根据李琪、段毅(2015)对2014年1132个个案的分析来看,这种诉求的转变已经非常明显,并形成了趋势。当然,在此期间,工人对工资增长、福利的诉求,甚或组织化的诉求亦是工人罢工行为中反映出的重要问题。例如,新生代农民工在罢工中的组织化诉求对工会重组、工会选举、工会合法性的挑战④(汪建华等,2015;汪建华、石文博:2014),码头工人在2013年通过罢工实现涨薪诉求等(王同信,2014)。

从中国工人罢工的历史来看,市场经济改革改变了国企工人与农民的身份,将他们深深地嵌入雇佣关系之中,面对资本对他们的盘剥与压榨,面对越来越灵活化的雇佣方式与管理制度,越来越多的工人在不堪忍受的情况下,选择罢工的方式表达不满、对抗资本甚至国家的权力。在2010年之前,尽管国家对工人罢工的处理的方式兼有镇压与妥协(Cai, 2008),但对罢工行为的合法性大多采取不予承认的态度。在实践中,很多企业也会将工人的罢工行为定位为违法行为。这种态度的形成具有其制度根源,宪法中罢工权的取消以及当下劳动法律体系中对罢工合法性模棱两可的认定都造成了这种问题的存在。

(二)罢工的制度化路径:从“去权利化”到“有限规制”

与西方从劳工运动的普遍化到罢工权被制度化的发展路径(Hyman, 1975: 151-155)不同,中国的罢工制度化经历了一条从“去权利化”到“有限规制”的路径。从1982年罢工权从宪法中被取消以来,罢工作为一种越来越实在而普遍的社会行为却始终未能从权利的层面得到国家的确认,毋宁说进入立法程序。而虽然有一些劳动法律体系的规制以及地方性的规章制度,罢工在行为与法律之间始终存在一条鸿沟。

中国的罢工权早在1975年和1978年的《宪法》中曾经承认罢工是一项基本的人权。罢工权入宪虽然引发了一些学者的质疑,但是的确可以成为未来罢工立法的基础(Chang & Cooke, 2015)。非常可惜的是,1982年的宪法修正案删除了这一权利(Lyddon, et al., 2015)。因此,根据我国《宪法》规定,罢工并不是工人的一项基本权利。直到现在,虽然罢工已经成为了中国劳动关系中一个极为常见的现象,但罢工权仍然无法进入立法的程序,当然,宪法对这一权利行使的保护更无从谈起(常凯,2005)⑤。但是,工人的罢工行为在国家级与一些地方层面的劳动法律中仍旧受到了一定程度的规制。

2004年中共中央办公厅发布的《关于积极预防和妥善处置群体性事件的工作意见》中,提出制定该政策的目的是“为了积极预防和妥善处理由人民内部矛盾引发的群体性事件”。在这份文件中,群体性事件首先被定性为人民内部矛盾。其次,中央政府还提出在处理群体性事件的“四个早”(早发现、早报告、早控制、早解决)原则。但是,政府有关部门往往是在工人采取了集体行动之后,才获知这些集体劳动争议的信息,进而采取紧急措施予以解决。

2004年之后,国家开始加强依靠个体化的制度来治理工人运动的策略,并在2008年先后制定并出台了两部重要的法律,即《劳动合同法》和《劳动争议调解仲裁法》(Chen,2015)。据统计,2008年的劳动争议数量大幅上涨,2009年虽然数量有所降低,而参与争议的人数却相差不多。大量的工人开始选择“司法动员”(legal mobilization)的策略来维护权益(Gallagher,2006)。由于工人诉诸司法手段能够获得更具确定性的结果,风险要比集体行动要小,并且,也是国家愿意接受的一种有利于社会稳定的工人抗争方式(Burstein, 1991),所以大量的农民工在出现利益受到侵害的状况之下,开始依靠法律救济来维权。但是,农民工选择这一路径的维权效果却不尽人意。司法程序的复杂性、高成本,中央政府更加重视经济增长和维护社会稳定的政策倾向,地方政府经济发展的目标等因素都导致了对劳动法律的执行大打折扣。在劳动法律执行层面的“言行分离”问题使农民工“司法动员”屡遭失败的,他们开始诉诸更为激烈的集体行动方式来为自身的权益抗争(谢岳, 2010)。

工人“以势维权”较为显著的体现是2010年的罢工潮,这也再次引发了对罢工行为合法性的讨论,特别是对《工会法》第27条的讨论。《工会法》第27条提出了“企业、事业单位发生停工、怠工事件,工会应当代表职工同企业、事业单位或者有关方面协商,反映职工的意见和要求并提出解决意见”。然而,《工会法》没有明确规定罢工的合法形式,当然也未规定罢工是违法行为。另外,该法对“停工、怠工”的规定也没有做出详细的解释和界定。只有在劳动者的权益被严重侵害的情况下,工人罢工的行为才被法律认可。模棱两可的规定导致中国的工会可以支持劳动者离开危险的工作环境,但却无法支持工人合理的罢工行动。总之,罢工的具体定义、性质、表现形式在我国劳动法律体系中皆未明确,这导致法律无法从实质上对工人的罢工行动进行保护,在一定程度上不利于工人权利的实现(涂伟,2013)。但也有学者提出不同观点,集体停工、怠工的说法与罢工无异,此法条明确了工会在工人发生产业行动之后,应当代表工人向企业提出要求,并能够最终解决工人提出的合理诉求,既部分承认了产业行动权的合法性,又规定了工会代表工人处理产业行动的身份与责任(刘诚,2011: 516-517)。从长远来说,基本法律概念的界定不清,只能降低对工人产业行动权的保护,也不利于对产业行动权的限制。一旦政府对该法条把握不准确,在解决劳资冲突中没有把握好尺度,则会造成更加恶劣的劳资冲突乃至社会动荡。

除了《工会法》中对产业行动权的规定之外,一些地方法律法规也对这一权利进行了规定,如《深圳经济特区和谐劳动关系促进条例》第52条、53条规定⑥。这两条相关规定虽然体现了对产业行动权的保护性和限制性的双重规制的特点,但是,第52条实际上是对《工会法》27条的细化与延伸;53条的目的实际上是为了更加维护社会稳定。此外,深圳市正在酝酿的《深圳经济特区集体协商条例 (征求意见稿) 》第四章第28、29条中只提出了如何通过集体协商和调解程序对停工、怠工、闭厂等争议行动进行解决,本质上也未能超越《工会法》第27条的内涵(翟玉娟,2012)。

2014年出台的《广东省企业集体协商条例》在一时间也被看做是地方立法的进步,然而窥其有关罢工的规定,则可看出在广东这个罢工频发的地区,立法实际上在收紧对罢工的规制,甚至可以说是一种控制。例如,《条例》第36条提出公安部门可以介入劳资争议;第24条指出集体协商期间,工人不能违反劳动纪律,不能“堵塞、阻碍或者封锁企业的出入通道和交通要道,阻止人员、物资等进出,破坏企业设备、工具或者破坏企业正常生产经营秩序和公共秩序。”这些规制都是对工人罢工行为的限制,反映出政府出于“维稳”需要,对工人罢工行为的管控(陈伟光,2014)。

总体来看,无论是《工会法》还是地方法规都没有解决罢工权的基本问题,即对于产业行动权立法的基本原则和法律要件依旧模糊不清、不甚全面。然而,聊胜于无,现有法律至少可以成为目前政府应对、治理劳资冲突的制度资源。颇有兴味的是,对罢工权的有限规制催生了制度上一系列的“模糊地带”,在这个模糊地带中,工人的罢工行为受到了限制,却同时也对当下的劳动制度体系提出了挑战。

三、罢工的解决方式

(一)政府解决罢工的两种模式

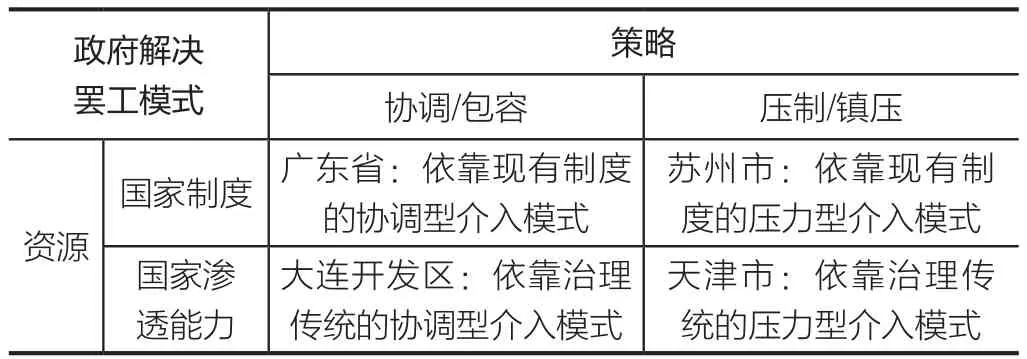

前述两个案例中,地方政府成功平息罢工主要依靠推动劳资双方通过集体谈判的方式解决问题。而这并不能说明,在2010年所有的罢工都是通过集体谈判的方式来解决,在如天津、苏州发生的个案中,政府处理罢工的模式仍旧是以压制为主。政府通常会向劳资双方施压,特别是要求劳方立即停止其罢工行动,尽快复工,并劝说其一法律途径解决劳资纠纷。以上这两类方式基本上延续至2014年。但是,根据笔者对2010年罢工个案的研究,政府由于采用的政治资源不同,其解决罢工的模式还可以进一步细分为四种类型(见表1)。

表1 地方政府解决罢工的模式

广东省和大连开发区政府解决罢工的策略属于协调型/包容型。两地政府都未直接介入劳资冲突,而是制定了解决与平息罢工的原则与方法,进而通过具有合法性身份的工会作为协调性组织介入劳资冲,并最终通过推动集体协商平息罢工。反观苏州市与天津市政府则是直接介入了劳资冲突,以压制的策略迫使工人放弃罢工,进而平息罢工。因此,这两地政府的介入策略可以概括为压制型介入策略。不同的策略反映出地方政府能动的政治因素的差异。

从政府依靠的政治资源角度来看,广东省与苏州市政府介入罢工基本上是借助现有的制度资源,即集体协商机制,积极推动或迫使劳资冲突的双方以协商方式来解决矛盾。即便策略相异,却都是依靠了现有的劳动制度。而大连开发区和天津市则是依靠以往对于平息劳资冲突或群体性事件的传统方法。大连开发区总工会与企业工会实际上已经形成一个可以渗透到每一个企业中监督、协调劳资矛盾的工会网络;而天津市政府则是利用了传统的一套社区行政管理网络对参与罢工的工人施行了以“维稳”为目的地说服与控制。

尽管四个区域地方政府的治理模式不同,但背后都反映出其对地方经济发展、社会稳定与政府合法性三个因素之间平衡。在经济发展方面,产业结构升级、地方经济秩序与税收等因素成为政府考虑的主要因素。在社会稳定方面,四地政府也都强调了社会维稳的要务,从而也就使其必须尽快的平息罢工。而从政府合法性的角度来说,广东省政府与大连开发区政府都以具有代表工人合法性身份的工会推动集体协商的方式来协调劳资之间的矛盾关系。而苏州市与天津市虽然强势介入,平息罢工,却仍旧满足了工人工资或赔偿费增长的诉求。这种做法既起到了避免了将劳资矛盾升级为劳政矛盾的作用,又在一定程度上保障了其在工人中的合法性地位,也多少平衡了其压力手段导致的工人不满。由此可见,四地政府虽然处理罢工的方式不同,但其背后的“平衡逻辑”都是相近的。

(二)工会的代表性:解决罢工的关键因素

对比不同的解决罢工的模式,协调/包容型的模式显然是一条将劳资矛盾引入制度化路径的方法,即将劳资斗争性的冲突导入以集体谈判为主要博弈手段的制度化路径之上。集体谈判能够得顺利展开,有赖于工会介入组织工人选举代表,并在之后的集体谈判中发挥其维权功能。然而,正如陈峰指出地方工会作为政府体系的一部分,其目标、策略和行为都被限制在了政府既定的界限之内(Chen, 2009)。因此,在地方工会的积极干预之下,企业工会的选举在多大程度上是一种民主选举则是需要从地方工会的干预行为所导致的结果中得出答案的。从选举的过程和结果来看,一方面,工会主席的人选并没有变动;另一方面,地方工会虽然也允许参与过罢工的工人或有参选积极性的工人参加选举,而最终成为工会委员选举的大部分都是管理层,一线员工所占比例甚少。

由此可见,地方工会介入的目的更加体现了工会选举和为了增长工人的工资而展开的集体协商在政治上必须是稳定并可控的。同时,工人的罢工行为得以通过工资集体协商的方式而避免;企业工会的重组也不会让一线员工的团结成为影响企业工会行为的决定性力量;例如,广东省工会、大连开发区工会在工资集体协商中充当指导者、监督者的角色。而企业工会也就相应扮演了劳资之间利益协调者的角色(孟泉,2012;Chen, 2010)。这也就意味着工会维权的行为并未超越地方政府经济、政治发展的原则,既可以让企业的生产继续稳定运行,也可以在政治层面实现对工会重组及集体谈判的稳定性与可控性。工会的行为在一定程度上满足了工人的诉求,更为重要的是工会也成功的实现了对政府维稳功能的延伸。

然而,如果地方工会与企业工会继续扮演“说和人”的角色,很有可能导致工人罢工再次发生。深圳盐田国际物流有限公司2013年工人再次罢工,南海本田2012年工人的再次罢工等诸多案例都可以证明工会作为政府维稳功能延伸的副作用。

(三)解决罢工的重要手段:集体谈判

基于以上对解决罢工不同模式的分析来看,无论是党政和官方工会还是集体维权型劳工NGO介入罢工,最基本且有效的方式就是集体谈判。但是,并不能就此判断集体谈判已经成为工人通过罢工行动所推动的劳动关系制度化的进步。

一方面,集体谈判的相关制度,如《集体合同条例》和不同省份的集体合同规章制度都已经是成文的法律制度。另一方面,集体谈判在党政和官方工会的推动之下,逐步形成了一种预防罢工的工具性机制,而工会协调者角色的问题,更降低了集体谈判中工人参与的程度。于是,在集体谈判权和罢工权无法形成互为支撑的工业公民权的条件下,集体谈判在的有效性在一定程度上消解了罢工权制度化的可能。但是,反之罢工行为却在一定程度上加强了集体谈判权在工作场所中的落实。由此可见,中国的罢工与集体谈判之间的关系不可分离。然而,在罢工权尚未成为制度化的工人权利的状况下,集体谈判对于解决罢工问题效用的可持续性确实需要质疑的问题。

五、讨论与启示:罢工的制度化效应与劳动关系格局的再造

本章试图依托对中国罢工历史及罢工权利法制化路径为背景,指出工人罢工行为与罢工制度之间存在的鸿沟。并结合对2010年以来部分经典罢工案例中工人行动微观逻辑,以及罢工解决方式的讨论,回答罢工与罢工制度化的关系。

(一)罢工的制度化效应

通过对中国罢工状况的分析,本章需要先厘清两个概念的差异,即罢工的制度化结果与罢工的制度化效应的区别。笔者提出,罢工的制度化结果是指国家通过法律的方式将罢工权利赋予工人及其组织,并对于这种行为进行规制,从而解决无序罢工行为造成的劳资关系不稳定的问题。而罢工的制度化效应的意涵则更加宽泛至少应该包含两个层面:罢工行为导致罢工权利的制度化,以及罢工行为引发的除罢工权立法意外的集体劳动关系制度发生改变的效应,涵盖制度的确立与制度的运行两个层面,如集体谈判制度的改变等。

对比中国现实来看,罢工权利早已从宪法中取消,而目前的法律对罢工行为合法性的规定都模棱两可,这使罢工权利制度化的讨论与现实距离较远。而罢工制度化效应这个概念则可以更大程度上对应现实,罢工所引发的制度变化会对罢工行为及其作为权利的制度化未来产生影响。而政府、工会、雇主对工人罢工的反馈和缺乏工人真正参与的“集体谈判”机制,恰好说明罢工的制度化反而出现了抑制、消解、预防罢工的作用,更不用说罢工权能够成为国家劳动关系法律体系中确认的工业公民权。

有论者认为,依循以“减少社会动荡、维护政权稳定”为目的,以党政主导、权力治理为原则的集体劳动关系调整机制从本质上说具有“去集体化”⑦的性质(陈步雷:2009:233-234)。但是,工人罢工却在不断挑战这种调整机制的有效性。颇为吊诡的是,罢工行动首先促成了集体谈判制度得以在工作场所层面实施,却也反过来受到这一制度的制约与限制。集体化的行为反倒引发了集体谈判去集体化的效应,使其制约劳工运动发展的功能得以巩固,即集体谈判制度在中国情境下的再生产。纠其根本原因仍旧在于工会在组织工人参与集体谈判的过程中是否真正提升了工人而非管理者的参与度,以及是否在谈判的过程中继续扮演“说和人”的角色。换言之,工人没有真正的自组织,则无论罢工还是集体谈判都有可能沦为缺乏工人参与的“游戏”(Burawoy,2011)。

(二)劳动关系格局的再造

在劳工社会学和政治学的研究范式之下,罢工被看做一种波兰尼意义上的工人抵制商品化的“反运动”行为。然而,这只是反运动的一个面向,在不完善的制度环境中,抗争阶段(insurgency moment)(罢工)与制度阶段(institutional moment)(罢工的制度化效应)不断交替出现、相互促动,彼此影响(Friedman, 2013)。从劳动关系的视角来看,罢工的最终效果就是对工作场所中不同利益相关者之间的利益与权力关系的再造。之所以用“利益相关者”这个概念,主要考虑到全球化背景下中国工人的罢工行为也被深深地嵌入到更为复杂的社会关系和社会情境之中。正如Cooke指出,各种新的劳动关系主体在不同的行业中不断涌现(Cooke, 2014),特别是劳工NGO的作用在分析中国罢工的基本框架中是绝对不可忽略的一个重要主体(Liu,2013)。

首先,工人的利益在罢工行动和罢工解决之后出现了较为明显的变化。工人的罢工行动是一种自组织诉求的表达,甚至对于工会重组、改选等诉求的提出不失为一种在利益表达方面的进步。然而,一旦工人的经济利益被满足之后,许多工人更愿意在现有的“去集体化”的机制中享受经济利益的提升,却忽略了组织化行动才是实现经济利益的最有效方式。因此,工人对自身利益的定位模糊和嬗变,导致了其经济利益对组织化诉求的制约作用。

其次,政府利益亦是不能忽略的重要因素,雇主对于罢工的态度、工会和劳工NGO对罢工的介入程度及影响效果都会受到政府解决罢工原则和策略的影响。因此,罢工是否真正能够成为工人维护、争取利益的工具,甚至产生制度化的效应,也要看政府对自身利益与其他主体利益格局的衡量。再次,无论是劳工NGO还是官方工会组织,作为一个组织来说都免不了有其组织生存与发展的利益制约其与工人利益的契合。因此,组织者与被组织者之间的利益关系也会导致罢工制度化效应的增强或削弱。总之,各主体对于自身利益的定义会影响最终劳动关系中的利益格局。

最后,除了利益关系的格局的嬗变之外,权力/力量关系也是重塑劳动关系格局的重要因素。在罢工的过程中工人的结构性力量与集体力量需要胜于国家和资本的控制力量,才能促使政府和老板做出妥协。罢工潮与几万人规模的大罢工就彰显了工人力量的强大。而劳工NGO的介入会提升工人力量的有效性,却有可能削弱工人力量的合法性。反之,工会的介入可以增强工人力量的合法性,却减弱了工人力量的有效性。而国家和资本的控制力量在工人缺乏持续性代表组织的前提下,依旧会在暂时的妥协中重新寻找控制的方式。总之,力量格局的变化也会导致劳动关系格局不断地被再造。罢工作为推动劳动关系再造的原动力,既体现出工人作为引发劳动关系格局变化重要的自变量(段毅、李琪,2014),也成为中国特色的市场经济体制下集体劳动关系的制度变迁的重要契机。

注 释

①正如John Kelly明确指出,工人的利益、力量等概念在劳动关系的研究中都没有清晰的界定。

②该区域已于2012年扩大,并更名为“大连金州新区”。

③此处的“求补偿”是指工人在罢工中的主要诉求是要求企业支付“经济补偿金”。④较为典型的案例有深圳欧姆厂罢免工会主席案,和广州胜美达工人提出重组工会案。

⑤常凯认为“虽然在中国罢工不属违法,但是中国法律是不提倡罢工和不保护罢工的”。具体参见《罢工权立法问题的思考》,学海,2005年第4期。

⑥第52条规定:“因劳动争议发生集体停工、怠工的,工会应当代表劳动者同用人单位谈判,反映劳动者的意见和要求并提出解决方案。对劳动者的合理要求,用人单位应当予以解决。前款情形发生时尚未建立工会的,上级工会应当按照职责分工代表劳动者或者指派职工代表与用人单位进行谈判。”第53条规定:“供水、供电、供气、公共运输等用人单位因劳动争议出现集体停工、怠工、闭厂等情形,导致或者可能导致下列后果之一的,市、区政府可以根据实际情况发布命令,要求用人单位或者劳动者停止该项行为,恢复正常秩序:(一)危害公共安全;(二)损害正常的社会经济秩序和市民生活秩序;(三)其他严重危害公共利益的后果。命令发布之日起三十日内为冷静期,用人单位和劳动者在此期限内不得采取激化矛盾的行为。劳动行政部门、工会组织和相关行业协会应当在此期限内继续组织谈判、调解,促成用人单位和劳动者达成和解。”⑦所谓 “去集体化”的性质是指,党政主导的调整机制在本质上是“去集体化”的,政府以规范集体劳动关系的名义,在调整机制的程序、政策、行政规章中,加入了抑制集体劳动关系发展的元素,包括,不鼓励或者限制工人自己组织工会,严格抑制与及时处理行动型集体劳动争议,赋予全总系统地方工会更多的资源来担任劳动者集体代言人的角色,限制全总之外的劳工非政府组织的发展,即使在劳动法律范围内的集体劳动争议的仲裁中,也尽可能将此类争议分案受理,化整为零,将劳动者当事人转换为比较松散的群体,使之不足以形成集体抗争的能力。

1.Burawoy,M (2011) ‘The Roots of Domination: Beyond Bourdieu and Gramsci’,Sociology,Vol. 46 (2), pp 187-206.

2.Burstein,P.(1991)“Legal Mobilization as a Social Movement Tactic:The Struggle for Equal Employment Opportunity”,The American Journal of Sociology,Vol. 96,No. 5,pp. 1201-1225.

3.Cai, Y. S.(2008)‘Local Governments and the Suppression of Popular Resistance in China’, The China Quarterly, No.193, pp24-42.

4.Chan, C., Pun, N. and Chan, J. (2010) ‘The Role of the State, Labour Policy and Migrant Workers’ Struggles in Globalized China’ in P. Bowles and J. Harriss (ed) Globalization and Labour in China and India, Hampshire: Palgrave Macmillan.

5.Chan, C. and E. Hui (2012), ‘The Dynamics and Dilemma of Workplace Trade Union Reform in China: The Case of the Honda Workers’ Strike’, Journal of Industrial Relations, 54(5), pp653–668.

6.Chang, K. (2013), ‘Legitimacy and the Legal Regulation of Strikes in China:A Case Study of the Nanhai Honda Strike’, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 29, 2, 133–144.

7.Chang, K. & Cooke. F. L. (2015) ‘Legislating the Right to Strike in China:Historical Development and Prospects’, Journal of Industrial Relations, Vol.57 (3), pp 440-455.

8.Chen, F. (2003) ‘Between the State and Labor: The Conflict of Chinese Trade Unions' Dual Institutional Identity’, The China Quarterly, No.176, pp1006-1028.

9.Chen, F. (2009) ‘Union Power in China: Source, Operation and Constraints’, Modern China, Vol. 35, No. 6, pp662-689.

10.Chen, F. (2010) ‘Quadripartite Interactions of Strike Settlement in China’, The China Quarterly, 201, pp104–124.

11.Chen, F. and XiaoTang. Meng, (2013) ‘Labour Conflict in China: Typologies and Their Implications’, Asian Survey, Vol. 53, No. 3, pp 559-583.

12.Chen, F. (2015) ‘China’s Road to the Construction of Labor Rights’, Journal of Sociology, No.6, pp1-15.

13.Cooke, F. L. (2014) ‘Chinese Industrial Relations Research: In Search a Broader Analytical Framework and Representation’, Asian Pacific Journal of Management, 31, pp875-898.

14.Edwards, P. (1995) “Strikes and Industrial Conflict”, In Paul. Edwards (eds) Industrial Relations: Theory and Practice in Britain, Oxford: Blackwell. pp434-460.

15.Friedman, E. (2013) ‘Insurgency and Institutionalization: The Polanyian Countermovement and Chinese Labor Politics’, Theory and Society, 42(3), pp 295–327.

16.Friedman,E. (2014) Insurgency Trap: Labor Politics in Post-socialist China, New York: Cornell University Press.

17.Gallagher, M. (2006) “Mobilizing the Law in China: ‘Informed Disenchantment’ and the Development of Legal Consciousness, Law & Society Review, Vol. 40, No.4, pp783-816.

18.Gallagher, M., S., Lee, C. K. and S. Kuruvilla. (2011) “Introduction and Argument”, In Kuruvilla, S., C. K. Lee, and M. Gallagher, (eds) From Inron Rice Bowl to Informalization:Market Workers, and the State in a Changing China, New York: Cornell University Press. pp 1-16.

19.Hui, E. and C. K. C. Chan, (2014) ‘The Politics of Labour Legislation in Southern China: How Foreign Chambers of Commerce and Government Agencies Influence Collective Bargaining Laws, International Labor Review, Vol. 153, No. 4, pp587-607.

20.Hyman, R. (1975), Industrial Relations—A Marxist Introduction, London:Macmillan Press.

21.Hyman,R. (1989) Strikes (4th ed.), London: Macmillan Press.

22.Jackson, P. M. (1987) Strikes: Industrial Conflict in Britain, U.S.A. and Australia, Sussex: Wheatsheaf Books.

23.Kelly, J. (1998) Rethinking Industrial Relations: Mobilization, Collectivism and Long Waves, London: Routledge.

24.Lee, C.K. (1998) ‘The Labor Politics of Market Socialism’, Modern China, Vol. 24(1): pp 3-33.

25.Liu, M. W. (2013) ‘China’, In Frege, C. and J. Kelly, (eds) Comparative Employment Relations in the Global Economy, London: Routledge, pp 324-345.

26.Leung,W. Y. (1998) ‘The politics of Labour Rebellions in China: 1989–94.’ PhD dissertation, University of Hong Kong.

27.Lyddon, D. (2008) “Strikes: Industrial Conflict under New Labour”, In Gary. Daniels, and John. McIlroy (eds) Trade Unions in a Neo-liberal World: British Trade Unions under New Labour, New York: Routledge. pp 316-341.

28.Lyddon, D., X. Cao, Q. Meng and J. Lu, (2015) ‘A Strike of ‘Unorganized’in a Chinese Car Factory: the Nanhai Honda Event of 2010’, Industrial Relations Journal, Vol. 46 (2), pp 134-152.

29.Meng, Q. and J. Lu, (2013) ‘Political Space in Achievement of Collective Labor Rights: Interaction between Regional Government and Workers’ Protest’, Journal of Comparative Asian Development,Vol12, No.3, pp 465-488.

30.常凯:《罢工权立法问题的思考》,载《学海》,2005年第4期,第43-55页。

31.陈布雷:《劳权与发展:权利论与功能论的多元分析》,法律出版社,2009年版,第233-234页。

32.陈伟光:《劳资博弈下的难产儿——评广东省企业集体合同条例》,集体劳动关系规制与集体协商谈判国际研讨会,2014年12月。

33.李春云:《中国劳资集体对话不同类型对比分析——以广东为例》,载《中国人力资源开发》,2014年第5期,第111-117页。

34.李琪、戴春:《企业并购中的集体劳动争议及其影响》,载《中国人力资源开发》,2014年第13期,第82-87页。

35.李琪、段毅:《中国集体劳动关系和谐运行面临的挑战与对策:基于行动型集体劳动争议的分析》,2015年(未刊稿)。

36.刘爱玉:《选择:国企变革与工人生存行动》,2005年版,社会科学文献出版社。

37.刘诚:《集体行动法》,载于常凯主编《劳动法》,2011年版,北京:高等教育出版社。

38.路军:《中国罢工潮的传导机制研究》,2012年10月25-26日发表于香港浸会大学“两岸三地劳动关系和政府治理研讨会”。

39.孟泉:《谈判游戏中的说和人——以DLDA区工会为例》,载沈原主编,《清华社会学评论》(第六辑)2012年版, 社会科学文献出版社,第238-257页。

40.孟泉:《塑造基于“平衡逻辑”的“缓冲地带”:沿海地区地方政府治理劳资冲突模式分析》,载《东岳论丛》,2014年第5期,第47-54页。

41.清华大学社会学系课题组:《困境与行动——新生代农民工与“农民工生产体制”的碰撞》,载沈原主编《清华社会学评论》,2012年,第六辑,第46-131页。

42.佟新:《延续的社会主义文化传统——一起国有企业工人集体行动的个案分析》,载《社会学研究》,2006年第1期,第59-76页。

43.涂伟:《论我国产业行动的立法——基于德国的经验》,载《中国人力资源开发》,2013年第1期,第100页-104页。

44.王同信:《集体协商不可承受之轻:盐田国际“9.1”罢工事件记事与反思》,载《中国工人》,2014年第8期。

45.汪建华、孟泉:《新生代农民工的集体抗争模式——从生产政治到生活政治》,载《开放时代》,2013年第1期,第165-178页。

46.汪建华、孟泉、郑广怀、沈原:《在制度化与激进化之间:中国新生代农民工的组织化趋势》,载《二十一世纪》,2015年第4期(即将出版)。

47.闻效仪:《工会直选:广东实践的经验与教训》,载《开放时代》,2014年第5期,第54-65页。

48.谢岳,“从‘司法动员’到‘接头抗议’——农民工集体行动失败的政治因素及其后果”,载《开放时代》,2010年第9期:第46-56页。

49.徐小洪:《劳动者:从“主人翁”向“雇佣劳动者”的转变》,载常凯、乔健编《中国劳动关系报告:当代中国劳动关系的特点和趋势》,2009年版,第77-109页。

50.翟玉娟:《集体协商制度构建的亮点与不足——对,〈深圳经济特区集体协商条例(征求意见稿)〉的评析》,载《马克思主义与现实》,2012年第2期,第186-191页。

■ 责编/张新新 Tel:010-88383907 E-mail:hrdxin@126.com

Towards Institutionalization of Right to Strike or the Institutional Effect of Strike——the Implication of the Situation of Strike in China and Its Resolutions

Meng Quan and Zhang Xiaodong

(School of Labour Economics, Capital University of Economics and Business; Department of Economy, The National Federation of industry and Commerce)

The change of identity of both workers form SOEs and peasant has been changed under the impact of market economy reform. In this process, the strike is invariably the motivation to the change of labour relations. In the vague areas of regulations, workers’ strike can be addressed to some degree but with a special logic in resolution. The paper elaborates on the solutions to the strike via the gap between the institution and strike behaviour. Arguably, the strike in China only has an institutional effect but no institutionalization of right to strike. Consequently, interest relations and power relations between different actors have also been reproduced.

Institutionalization of Strike; Strike Resolution; Institutional Effect; Reproduction of Labour Relations

孟泉,首都经济贸易大学劳动经济学院,讲师。电子邮箱:mengquan1982@ gmail.com。

章小东,全国工商联经济部主任科员,政工师。电子 邮 箱:acficzxd@126. com。

本文受到国家社科基金重大课题“集体劳动争议预防与处理机制的系统化建构研究(14ZDA006),以及首都经济贸易大学特别委托项目——工业园集体劳动争议的发生、演化与预防机制研究资助。