中国古代雕塑艺术审美鉴赏与收藏评鉴

2015-12-16沈军

中国古代雕塑对中华文明产生了较为深刻的影响,是中国传统文化的重要组成部分。2015年10月10日,在故宫博物院90周年大庆之际,作为院庆重头戏之一的位于慈宁宫的雕塑馆即将正式对外全面开放,为迎接这一盛世庆典,慈宁宫正殿展厅

雕塑荟萃馆先期对外开放,此时,雕塑馆内人头攒动,观众为精美绝伦的雕塑展品所折服……

故宫的雕塑馆可以追溯到1958年,那一年,故宫博物院曾在奉先殿建成了我国博物馆史上第一个专题性质的雕塑馆。通过历代雕塑代表作原件与翻制模型的结合,雕塑馆向公众系统展示了我国古代雕塑的发展状况,这曾为研究者的进一步研究全面梳理出我国历代雕塑艺术演变的重要资料。后来由于“破四旧”之风愈演愈烈,而古代雕塑展品因多半具有浓厚的宗教色彩,几乎立刻被视为“封建糟粕”。在那些特定的历史年代中,这些艺术瑰宝难以与时代气息相融合。为了保证珍贵文物的安全,雕塑馆中的文物被收回库房保存,而这一存就是半个世纪。后来,然而在古代雕塑搬空之后,由于时代的缘由,故宫意外结缘了现代雕塑的精品力作——《收租院》,这对以文物展示为核心任务的故宫来说可谓是空前绝后。如果纯粹从艺术的角度解读,不啻为一场超越时空的对话,这在艺术史上和故宫史上都是一次值得研究的现象。1966年5月23日,泥塑《收租院》在神武门城楼揭幕,后又移至故宫奉先殿继续展出。为了配合展览,1966年6月至7月,奉先殿“工”字形大殿被改为长方形。由于奉先殿前后殿打通,形成四方形大厅,展示面积增大,收租院泥塑群像扩容重做,制作单位包括天津工艺美院、中央美院、中央工艺美院、浙江美术学院、广州美术学院、北京电影学院、故宫博物院等,共一百余人,其中包括曾竹韶、司徒兆光、曹春生等著名雕塑家,后来,随着时代的变迁,这些展品去向如何,还有待进一步考证。80年代为迎接故宫建院60周年原雕塑馆改作钟表馆开始对外开放,自此,曾经的故宫雕塑馆——奉先殿改陈钟表后已有30余年,而新的雕塑馆的设置由于各种原因一直悬而未决。由于没有开辟专门的展示场所,大部分时间,这些艺术瑰宝只能安静地待在故宫的文物库房里,很少有机会向世人展示,故宫所藏种类繁多的历代雕塑作品只能通过斋宫“盛世唐风——隋唐陶俑艺术展”等展览偶尔与观众见面。为了充分利用藏品资源,故宫在内阁大库设置了修德寺白石造像专题展厅。由于条件有限及出于文物安全等方面的考虑,这个展厅也只能在有限的范围内供研究机构专业人员和艺术院校师生观摩。有鉴于此,建立新的雕塑馆的呼声不断,只是在等待选择一合适的场所的机缘。

慈宁宫是明清皇太后的居所,始建于明嘉靖十五年,位于紫禁城内廷外西路、隆宗门西侧。经过几年的大修小补,这里最终成了雕塑馆的新址。可以用来作为展示空间的主要包括前殿、后殿和廊庑。院落总面积约3200平方米。故宫博物院藏有大量造型独特、精美绝伦的具有较高历史与文化研究价值的历代雕塑,可以说是中国古代雕塑史的缩影。本次中国古代雕塑的成体系的集中展示,在美术界和文博界也十分罕见,对于中国古代雕塑史的研究具有重要的意义。此次雕塑馆展示的主要内容是故宫博物院院藏的四万多件雕塑藏品中挑出的约433件各个时期最有代表性的雕塑精品,包括世俗类雕塑、佛教造像,古代陵墓雕刻等,按材质分,有石、木、铜、铁、金、银、陶、瓷、泥、漆等。限于篇幅,本文尚不能逐一介绍其中的每一件作品,每一种材质和工艺,但就其中大漆夹纶工艺以及这种以工艺制作的雕塑精品与慈宁宫雕塑馆的渊源作一简单介绍。

干漆夹纻工艺萌芽于战国时期。而见于古代文献最早的是东晋时期,著名雕塑家、画家戴逵曾于招隐寺作夹芝行像五尊,时人称这五尊造像和狮子国所进玉佛、顾恺之所作维摩诘像为“三绝”。延至北魏隋朝,到唐代佛教造像技术高度成熟,上承北朝,隋代遗风的同时,继续吸收外来艺术,形成新的艺术风格,唐代应是夹纻漆像制作的高峰时期。

夹猪干漆工艺造像最重要的特点是重量轻、造型美、色泽鲜、耐酸碱、耐高温、防潮防腐、坚固结实等。佛教盛行年代,每年的几个特定时间一些寺庙都会将高大的佛像抬出寺外,接受各方信众的朝拜,因此又称“行像”,佛教造像不但是佛教的圣物,更是珍贵的艺术品。然而随着时间的流逝,一般木雕佛像易受到自然力的侵蚀,不可避免的会开裂,变形,褪色,不能永久的保持佛像的艺术魅力。

夹芝漆器制作技艺主要有两种:一是脱胎,即以泥土、石膏等塑成胎胚,生漆为粘剂,后用纻麻布(或绸布)在胚胎上逐层裱褙,待阴干后去原胎,经上灰底、打磨、髹漆研磨、推光,最后施以各种装饰纹样,即成光亮如镜、绚丽多彩的夹纻漆塑;另一是木胎或其他材料胎,以硬材为坯,不经脱胎直接髹漆而成。夹纻漆器制作工艺十分复杂,从选料、塑胎、髹饰至成品,每件成品均须经数十道工序。

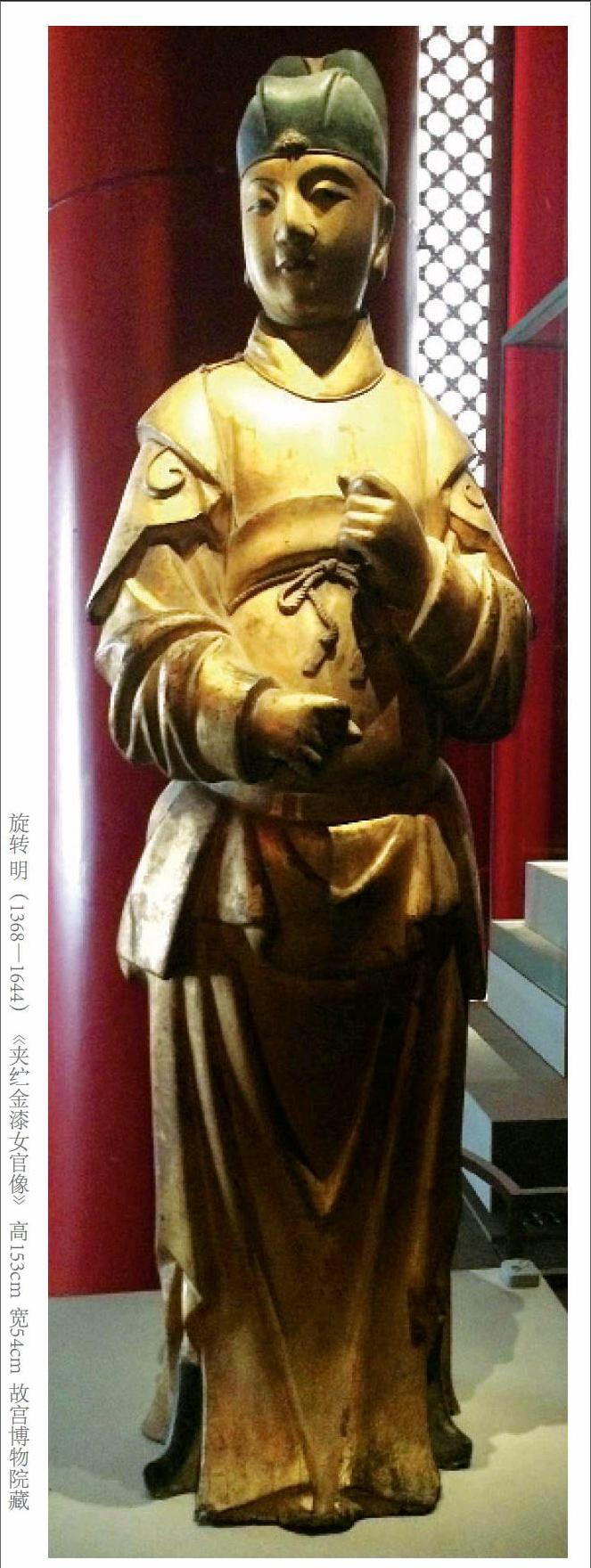

雕塑荟萃馆中的明金漆夹纻女官像(高153cm、宽54cm)在众多的雕塑中较为引人注目,是本次展览中唯一的夹纻雕塑。值得指出的是,夹纻造像一般都是佛像,而这件雕塑却非佛像,关于这件雕塑的背景来源还有待进一步考证。明代夹纻侍者传世极少,艺术水准极高者则少之又少,而且在故宫博物院收藏的各个时代夹芝雕塑总量也很少,此像神态生动,线条流畅,比例恰当,除了冠、足等极小面积之外通体贴金,既显得富丽堂皇,贵气十足,又有一种高雅的感觉,有较高的艺术水平,是研究宋代雕塑艺术和服饰的珍贵资料。该文物入藏时间为1957年7月22日,1960年,由杨伯达、步连生、唐兰组成的专家组从服饰、造型、工艺水平等方面,鉴定为一级,考虑到该文物手持物缺失,塑像上贴的金箔有些许剥落,在一级等级中又鉴定为乙等。

据档案记载,该雕塑由国家文物局调拨,是没收文物大盗岳彬的文物。然而,除了工艺精美以及独特的干漆夹纻工艺之外,它也只是雕塑馆中展示的众多雕塑精品中的一件,它和它们本身和慈宁宫这座宫殿并没有多大的关联,但有一批国宝级的雕塑精品不仅是大漆夹纻制造,而且原本就陈设在慈宁宫后殿(又称大佛堂)之中,如果这批雕塑文物以原状陈列的方式在雕塑馆中展示,我想应该比其他展品更具话题性,那么这批文物到底去哪里了呢?1973年3月27日,受洛阳白马寺接待西哈努克亲王的需要,经周恩来总理批示,故宫慈宁宫大佛堂包括24尊干漆夹纻佛像在内的全部文物被调拨至洛阳白马寺,有的至今仍然陈列在那里。只是谁也不会想到40多年之后的今天,慈宁宫的大佛堂成为故宫雕塑馆重要的组成部分,而且专门用于陈列古代佛像,不禁令人感慨。面对时隔50多年方得恢复雕塑馆,我们不禁会大胆假设,24尊国宝级的夹纻佛像会不会回到它原先陈设的大佛堂,如果回来,它又会以什么样的方式回来,这个问题恐怕会随着雕塑馆的进一步对外开放,成为每一个关心国宝命运的人挥之不去的疑问。国宝的命运我们现在或许还无法左右,不过我们可以先就这24尊夹芝佛像逐一介绍。

1.弥勒像

明代 内地 夹纻 洛阳白马寺天王殿

弥勒像,高约1米,为夹纻造像,圆头长耳,耳廓下部贴于肩部,眉弓与鼻相连,眼睛几乎眯成一条曲线,嘴巴大张而含笑,眼角嘴角刻画细腻,袒胸露腹,赤脚打坐,右手持念珠,搭于横置的右腿膝盖处,左手握布袋,手脚细腻柔软,形象生动有趣。

2.三世佛(释迦牟尼、药师佛、阿弥陀佛)

明代内地夹芝洛阳白马寺大雄殿三世佛

正中主尊为释迦牟尼佛,左手托钵,右手抚膝。造像通高2.25米,底座宽1.38米。释.迦牟尼佛左侧为药师佛,亦名药师琉璃光如来。其左手托钵,钵已不存,右手作手印。药师佛主管东方净琉璃世界,双手施禅定印。释迦牟尼像右侧为阿弥陀佛,他主管西方极乐世界。造像通高2.25米,底座宽1.38米。

三世佛通体髹金,髻如覆瓯,发如积栗,面如满月。眉问白毫,闭目入定,胸部有卍字符,着上衣下裙,明显的汉式宽大衣袍,像后皆有木雕山石,朵云支架,支架上置铜制大圆宝镜作为释迦牟尼佛头光。宝座莲瓣为仰莲八层,最下为翻转的荷叶,十分精致。造像身量纵横相称,周身骨节筋肉起落均匀,衣纹藏露折叠显得非常自然,整个形象给人以无限庄严、圣洁、慈祥、恬静之感。

3.韦陀

明代 内地 夹纻 洛阳白马寺大雄殿护法之一

韦陀天将,也称韦天将军,通座高2.75米,像高2.17米,底座宽1.03米,造像头戴凤盔,身披甲胄,胄缨顶植三刃,如古戟形,前后梁饰凤首凤尾,旁为凤翅,锁子甲系狮蛮带,披飘幡璎珞。合掌,以双臂承金刚杵。足穿战靴。此尊造像虽身着武将装束,面容白皙英俊,显得温文尔雅。下承方形须弥台座,台座上枋下枋束腰处贴金卷草纹饰,上下袅雕刻肥厚的仰莲瓣,瓣尖雕卷云纹。韦陀为南方增长天王的八将之一,位居四天王三十二将领之首,被称为护法神。唐释道宣曾记载其事迹,以后被供奉于佛寺之中。

4.托塔天王

明代 内地 夹纻 洛阳白马寺大雄殿护法之二

托塔天王,彩绘描金,通座高2.71米,像高2.01米。长方脸,赭面瞪目,腮帮鼓起,鼻头圆鼓,阔口紧抿,下巴两个圆形鼓包,戴发箍,镂花佛冠,耳饰圆环,兽头护膊上搭三角形圆背肩巾,胸饰护心镜,缚擐甲,梳髻,锁子甲系狮蛮带,披飘幡璎珞,右手执戟,左手托塔,下生缚宽战袍,足穿战靴,两腿迈开,“八”字站定,下承方形须弥台座,台座上枋下枋束腰处贴金卷草纹饰,上下袅雕刻肥厚的仰莲瓣,瓣尖雕卷云纹。整个造像异常勇猛暴烈,造像身体匀称,气韵生动,与韦陀形成鲜明的对比。

5.金漆夹纻十八罗汉像

元代遗存 内地 夹纻 洛阳白马寺大雄殿东西两侧

十八尊罗汉姿态各异,栩栩如生,都是金漆夹纻工艺制作。其衣饰繁复细致,具有很高的艺术价值,同时也具有很重要的历史文物价值。

大殿东侧罗汉有9尊:

(1)迦叶尊者

造像通高1.58米,底座宽0.98米,怒目宽额,须眉浓黑,口作喝叱状,左手持钵,一龙于钵中,腾空跃起,右手高举,拈一火珠,盘右膝,左足踏地,坐于须弥座。削发光顶,着僧衣,披袈裟,其上龙形纹饰于云彩之中翻腾,纹饰丰富多变,胸前衣纹行云流水,惜罗汉手中的钵、龙、火珠已佚。

(2)阿氏多尊者

造像通高1.58米,底座宽0.98米,面容白皙,作青年状,削发光顶,着僧衣,披袈裟,彩绘描金,纹饰丰富多变,双手捧一轴经文,双足下垂,坐于须弥座。

(3)因揭陀尊者

像通高1.60米,底座宽0.98米,印堂宽旷,额中凸起,削发光顶,着僧衣,披袈裟。袈裟上彩绘描金团花、云朵、卷草纹饰,复杂多变。左手托圆盘于胸,盘置山石,右手作扶持状,双足下垂,坐于须弥座。

(4)罗怙罗尊者

像通高1.61米,底座宽0.98米,面容呈褐色,须眉如积粟,亢眉瞪目作怒相,双手置胸,握棒状物,双膝叠罗置,袈裟上彩绘龙纹、卷草等纹饰,活泼生动,坐于须弥座。

(5)戍博迦尊者

像通高1.57米,底座宽0.98米,面容作中年状,削发光顶,着僧衣,披袈裟,彩绘描金,纹饰丰富多变,双手捧一函经文,双足下垂,坐于须弥台座。

(6)迦理迦尊者

像通高1.56米,底座宽0.98米,面容作锅黑状,浓眉,虬髯如积粟,戴耳环,二目圆睁含笑,削发光顶,着僧衣,披袈裟,彩绘描金,纹饰丰富多变,双手抱狮,坐于须弥座。

(7)诺矩罗尊者

像通高1.59米,底座宽0.98米,面容白皙,作青年状,目光向左注视,削发光顶,着僧衣,披袈裟,彩绘描金,纹饰丰富多变,右手抬起执笔,左手作手印,手上放一函经文,双足下垂,坐于须弥座。

(8)迦诺迦跋厘惰者尊者

像通高1.57米,底座宽0.96米,面容白皙,作青年状,削发光顶,着僧衣,披袈裟,袈裟上彩绘描金团花、卷草、释迦牟尼佛像等纹饰,纹饰丰富多变,双手合掌,夹一炷燃香于胸,香头升起一缕烟云,云端现佛像一尊,双足下垂,坐于须弥座。

(9)宾度罗跋罗惰者尊者

像通高1.58米,底座宽0.97米,面容枯槁,削发光顶,着僧衣,披袈裟,彩绘描金,纹饰丰富多变,作老人状,闭目入定,左足下垂,左手抚膝,右足踏座上,右腕置右膝,手拈数珠,坐于须弥座。

大殿西侧罗汉也有9尊:

(1)军徒钵叹尊者

像通高1.57米,底座宽0.96米,面如枯木,削发光顶,着僧衣,披袈裟,彩绘描金,纹饰丰富多变,作老人状,右手拄龙杖,左手抚膝,双足下垂,坐于须弥座,一狮位于座右侧,头部左倾,两眼大睁,斜对观众。

(2)注茶半托迦尊者

像通高1.58米,底座宽0.95米,面容白皙,削发光顶,着僧衣,披袈裟,彩绘描金,纹饰丰富多变,作青年状,双手捧一函经文,盘双膝坐于须弥座。

(3)那伽犀那尊者

像通高1.58米,底座宽0.96米,瞪目凸额,须眉如积粟,面如重枣,削发光顶,着僧衣,披袈裟,彩绘描金,纹饰丰富多变,双袖掩手抱如意一柄,垂双足,坐于须弥座。

(4)伐那婆斯尊者

像通高1.58米,底座宽0.97米,面容清癯,削发光顶,着僧衣,披袈裟,彩绘描金,纹饰丰富多变,作老人状,面有毛质长眉,右手持竹杖,双足下垂,坐于须弥座。

(5)半托迦尊者

像通高1.58米,底座宽0.88米,面容白暂,削发光顶,着僧衣,披袈裟,彩绘描.金,纹饰丰富多变,作青年状,二目微睁,右手执尘尾坐掌中,盘长膝,坐于须弥座。

(6)伐者罗弗多罗尊者

像通高1.58米,底座宽0.98米,面容作中年书生状,头戴兜,着上衣下裙,闭目入定,盘双膝,坐于须弥座。

(7)苏频陀尊者

像通高1.58米,底座宽0.99米,面容白皙,削发光顶,着僧衣,披袈裟,彩绘描金,纹饰丰富多变,作青年状,左手托钵,右手置胸作扶持状,双足下垂,坐于须弥座,手中钵已佚。

(8)跋陀罗尊者

像通高1.55米,底座宽0.96米,面容清癯,削发光顶,着僧衣,披袈裟,彩绘描金,纹饰丰富多变,作老人状,左手微招作手印,右手下垂作手印于胸,盘右膝,左手置右足上,上覆袈裟,坐于须弥座。

(9)迦诺迦伐磋尊者

像通高1.58米,底座宽0.95米,面容白皙,削发光顶,着僧衣,披袈裟,彩绘描金,纹饰丰富多变,作青年状,右手举握,竖食指持法器于胸前,左手抚膝,双足双交下垂,坐于须弥座。

历史证明,古代雕塑是一个国家、民族意识形态和历史的标志性的载体,中国古代雕塑作为与古代书画并列的美术门类具有十分重要的作用,然而,其研究的广度和深度却远远不及书画,随着雕塑馆的成立,故宫还将进一步成立相关学术研究机构——故宫博物院雕塑研究所,在制度创新的层面上,形成“一馆一所”相结合,以“馆”为展示传播的媒介和载体,以“所”提供强大的学术和科研支撑,这将对进一步推动中国古代雕塑艺术的研究和发展具有里程碑的意义。

(沈军/博士,故宫博物院副研究员,中国城市雕塑家协会副秘书长,全国城市雕塑建设指导委员会艺委会委员。)