庞薰栗《贵州山民图》系列作品的价值及对当代民族题材美术创作的启示

2015-12-16袁峰

[内容摘要]庞薰栗是中国现代美术运动的先驱者,他不仅在设计领域做出了杰出的贡献,而且在绘画上也取得了显著的成就。《贵州山民图》系列作品是庞薰栗在深入贵州少数民族村寨后创作的一系列表现当地人民生活和劳动场景的作品,他此时的画风与早期的创作风格完全不一样,可以看出,相较于其早期的绘画艺术,他此时的绘画是一种创新和发展。该论文通过分析《贵州山民图》系列作品的表现形式来解读庞薰栗中西结合的绘画之路,最后,阐述其对当代民族题材美术创作的启示。

[关键词]庞薰栗;贵州山民图;苗族;民族题材美术创作

1906年,庞薰栗出生在江苏常熟一户书香门第。1925年留学法国,年轻的庞薰栗被巴黎的现代艺术和现代生活方式所感染,在学习西方艺术的同时,也不断反思着中国的艺术。回国后,他与志同道合者发起组织“决澜社”并创作了一批形式新颖、有着现代主义风格的绘画作品。随着抗日战争的爆发,庞薰栗来到西南大后方并深入少数民族村寨,这使他看到与以往完全不同的少数民族艺术形态。在战争的背景下,他不仅感受到民族传统和民族文化的重要性,而且意识到中国艺术不能没有自己的立场。他把西方的造型手法与中国传统的线条、装饰、民族民间艺术融为一体,创造出了一种全新的艺术形式。《贵州山民图》就是庞薰栗在深入贵州各民族村寨后创作的一系列表现少数民族生活和劳动的作品。

一、贵州苗寨之行

1939年11月,受中央博物院委派,庞薰栗与民族语言学家芮逸夫一起前往贵州调查西南少数民族艺术。对庞薰栗而言,这次贵州苗寨之行既是一项考察工作,更是一次走向生活、感受生活的宝贵机会。

到达贵州后,庞薰栗主要在苗寨考察。他们先后深入贵阳、花溪、龙里、贵定等八十多个苗族、布依族村寨,对“青苗”“白苗”“花苗”等不同支系的苗族村寨展开调查,参加并体验了多个民族的风俗活动,对少数民族民间工艺和民族歌舞艺术做了详细的记录。在调查中令庞薰栗印象最深的是苗族丰富的刺绣图案,他被这种产生于苗族生活的艺术所感动,感慨道:“我过去完全没有想到民族民间工艺是这样的丰富,同时它能表现出如此高的艺术水平。这些山里姑娘,没有什么绘画基础,更没有受过什么专业的技术训练,百分之九十的姑娘没有上过学。但是我亲眼看到近百个姑娘,在阳光中坐在石头上,既没有什么底样,也不需要什么底稿,拿起针来,凭着自己的想象,根据传统的装饰结构,秀出各式各样的装饰图案,虽不全是上品,但绝不会有废品。因为她们尊重自己的劳动,爱惜这些布、这些线,因为都来之不易。这种群众潜在的艺术智慧,对我触动很大。”贵州之行,庞薰栗在收集了大量珍贵民族民间工艺品的同时,也为《贵州山民图》的创作作了充分的准备。

二、庞薰栗《贵州山民图》系列作品之分析

1939年贵州苗寨之行后,庞薰栗“画了一本贵州山民图,一共20幅,描写他们的生活、恋爱、婚姻、上街、背柴、病死”。但他此时的画风与早期的艺术风格截然不同,其好友迈克尔-苏立文(Michael Sullivan)对此曾说道:“庞薰栗到贵州少数民族地区工作时,他与苗族人民关系融洽,颇有情谊。在他们中间生活了一段时间之后,他将一批油画和素描带回昆明,表面上是民族学的记录,事实上远不止这些。他将中国传统的技巧与独特的诗意写实主义结合在一起,形成技术上新的起点。整个作品看起来既带有准确性与人情趣味,又略带浪漫的格调和形式感的结合。”庞薰栗用十分精湛的技术描绘贵州少数民族人民的日常生活和劳动的不同场景,人物和环境紧密结合,传递着一种诗意、柔和的气氛,人物形象极为生动,色彩高雅,别具风格,但画中人物似乎流露出几丝忧愁,形象地传达了时代的情绪。抗日战争的爆发使庞薰栗等一批先进的艺术家不断萌生出艺术救国的思想,他认为绘画应与时代、民族命运紧密联系,并把西方的造型与写实技法融入画面,体现了他中西融合的绘画艺术,并反映出他在绘画艺术上新的思考和探索。“与他的许多同事不同,他不满足于单纯的临摹,而是把题材作为出发点,创作出一种结构合理、令人满意的《贵州山民图》”。

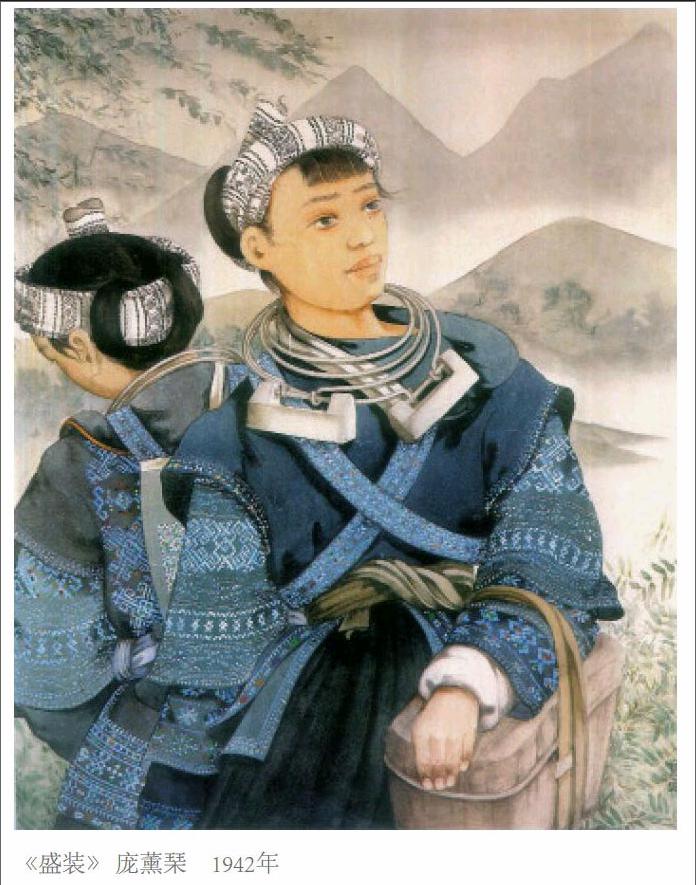

这一系列中西融合的装饰意味极强的表现贵州少数民族淳朴生活的美术创作,主要有《黄果树瀑布》《车水》《射牌》等。按其画面表现形式可分为有背景和无背景两大类。从庞薰栗1940年至1946年的作品中可看出,除白描作品外,以添加背景的作品居多,如:《黄果树瀑布》《车水》《洗衣》《苗人畅饮图》《贵定花苗跳花》《卖柴》《盛装》《橘红时节》《寒林》《初恋》《撑船》《小憩》《花溪青苗跳花》《收割》《垂钓》《来信》《捉鱼》《割稻》《背篓》以及《捕鱼》等。没有进行背景处理的作品只占少数,仅有:《射牌》《笙舞》《丧事》《赶集》以及《苗女拉猪》等。

《黄果树瀑布》是庞薰栗1940年创作的,表现少数民族人民辛勤劳作的场景,画中一女子肩扛一担鲜美的果实途经黄果树瀑布并朝瀑布方向望去,这一瞬间恰好被庞薰栗用画笔生动地记录下来。画面中人物突出,黄果树瀑布一泻而下,烟雾缭绕,人物、瀑布、远山完美地融合在一起。《挑水》再现的是一个普通的劳动场景,虽然画面语言简练,但不显空洞,反而十分耐人寻味。画面整体色调淡雅柔和,可看出庞薰栗对色彩的运用自如。女子脸庞不大,但却有强烈的明暗变化,这显示出其扎实的西画功底。贵州地无三尺平,苗家人一般倚坡而居,自然挑水捉鱼都得到山下河边去,因此,画面中大量留白,只画出淡淡的远山,以此生动刻画出清澈的河水。1941年创作的《苗人畅饮图》如实地反映了当时贵州苗寨的环境,破旧的茅草屋与现在苗寨别致的吊脚楼形成鲜明的对比,近处人物与远山形成前实后虚的空间关系,节奏感恰到好处。《垂钓》有着浓厚的诗意、闲情的逸致,描绘了一位恬静大方的苗女在桃树下垂钓的场景。画面设色浓而可透、淡而可见,层次丰富,人物的头帕、粗布百褶裙、袖口与裙边的纹样、草鞋与绑腿的样式生动地体现了当时苗族的生活和劳动环境。

有背景处理的画面,多以远山为衬托。庞薰栗巧妙地用几近平面的手法刻画出远处的山和树,这不仅与画面主体人物精彩的刻画形成鲜明的对比,而且使画面具有强烈的空间感。而那些没有进行背景处理的作品,如《射牌》《笙舞》,虽不能像前者具有强烈的空间感,但从画中人物之间近大远小的透视关系,足以使人物处于一个宽阔的空间,而不是一张绢上。综观这些经典作品,画面人物都带有强烈的明暗关系,并非传统中国画的人物塑造,这进一步体现了庞薰栗将西方绘画的形式和中国传统艺术合为一体。从传统民族艺术、民间美术的根源上,庞薰栗找到了其绘画艺术创新突破口。

三、《贵州山民图》对当代少数民族美术创作的启示

庞薰栗的绘画作品受西方造型观念的影响很大,但在贵州之行后庞薰栗创作了大量的少数民族美术作品,综合运用水彩、水墨等材料进行创作。庞薰栗通过对贵州民族民间工艺的调查研究,对我国民族文化也有了更加深刻的认识,一改往日绘画风格。可以看出,相较于早期的绘画艺术,这一阶段庞薰栗的绘画不是一种倒退,而是一种创新和发展,并进入一个全新的阶段

中西融合的绘画样式。

1942年12月25日,教育部第三届全国美展在重庆举行,庞薰栗的《贵州山民图》系列作品中的两幅被选参展,但评委会却不知道应该把这两幅作品归为哪一类画种。这种将西方绘画强调结构、空间、透视的观念融入以中国画媒介创作的艺术作品当然不同于传统中国画。正如迈克尔-苏立文(Michael Sullivan)所评价,庞薰栗的作品所充满的矛盾和冲突,不是导致其作品分崩离析的原因,而恰恰喻示着中国艺术的一种“再生”。庞薰栗在学习西方艺术时并没有放弃中国传统的民族文化,而是重回传统并使艺术获得再生。他将中国的传统绘画与装饰性的特点和西方绘画语言融为一体,创造出了一种“无法归类”的“新”的艺术作品。这种中西融合的艺术创作其实也是将传统推向了一个新的高度。而庞薰栗的创作是新颖的,那些无法以既有艺术标准归类的艺术创作正预示着新的艺术标准的出现,这也充分说明庞薰栗的作品是创新的,是以往美术作品中没有出现的。

创新是每个艺术家都应具备的素质之一,社会的不断发展使人们的生活、思维方式和审美观念都发生了巨大改变,艺术家虽在表现手法、材料技法等方面不断创新,出现了各式各样的表现少数民族生活题材的美术创作,但在艺术观念、创作手法等方面还是存在诸多问题。庞薰栗《贵州山民图》系列作品对当代少数民族美术创作的启示主要有以下几点:

首先,艺术家应具备丰富的想象力和真情实感。想象力是艺术家最重要的能力之一,在当代工笔作品中相似和重复的东西太多,而创新的作品太少。一幅优秀的创作离不开作者的情感,只有动了真情,才有创作的热情。有思想内涵的作品是离不开生活的,少数民族题材的美术创作不能只停留在精美服饰、首饰的刻画之上,更重要的是大力塑造人物的内心世界以及整幅作品的思想境界,不然,作品只会显得苍白无力。其次,艺术家在创作时切勿跟风模仿。当某一画家获得认可后,就会出现一大批模仿者,制作出风格类似的作品。21世纪是一个高度发展的时代,是一个创新的时代,是一个多元化的时代,正如石涛所说:“笔墨当随时代”。少数民族题材的美术创作也要努力向多元化的方向不断发展。寻找身边每一个可以创新的角度加以利用,深入少数民族地区感受少数民族同胞的现实生活,寻找真实的创作素材和题材灵感,创造出多元化的少数民族美术创作。再次,画面应减少制作性。很多画家不是在画一幅作品,而是在制作一幅作品,甚至部分艺术家直接把照片搬到画面上,毫无艺术性可言。

总之,艺术来源于生活但又高于生活,我们应该善于观察生活、发现生活、感悟生活,不断创新和发展少数民族美术创作,使其具有旺盛的生命力、绽放出瑰丽的色彩。

(袁峰/中央民族大学美术学院硕士研究生)