于非闇新中国时期的艺术新变

2015-12-16马明宸

20世纪二三十年代,在京华画坛名声尚未大显的于非闇先生,以教学与撰稿忙于生计并习绘画,在1935年,他以45岁的年纪,从写意花鸟与山水画领域忽然转向了工笔花鸟画,并精研古法、广博涵养,历经十几年摸索,在40年代的北方画坛渐成一家。于非闇在风云变幻的20世纪,兴废续绝,重振遗风,其复古风格在民国画坛横空出世,若平地风雷,并因此奠定了他20世纪的工笔花鸟画大师的地位。但是于非闇这个时期的艺术成就还只是为他最后十年的艺术新变提供了一个基础,进入新中国时期,于非闇的艺术生涯才又进入一个黄金时代,国家为其提拱了良好的创作条件,没有了衣食之忧,他才得以全力投入自己的艺术探索。这个时期新中国的文艺政策与社会环境影响、激励了这位从旧社会走过来的艺术大师,他的艺术又进入一个全新的境界,再度绽放华彩,佳作频出,新境迭呈,于非闇再使这门民族文化精粹在新的历史条件下,升华嬗变、创造出了最后的辉煌。同时于非闇艺术的富丽堂皇与高贵典雅的风格也与新中国的太平治世相契合,应合了时代精神与审美趣味,“北于”画风永远地闪耀在新中国美术史的星空。

牡丹因其象征富丽华贵而成为传统工笔花鸟画的经典题材,专于此科者不乏其人,同样这也是于非闇艺术创作的一个重要题材。新中国成立之后,因为与时代氛围相契合,于氏于此用工尤勤,在四五十年代,于非闇笔下的牡丹多种多样,但大多色彩艳丽,红色、粉色、紫色均有。到了新中国成立之后的1950年,由于他的画作转变了鉴赏对象,画家不用再为卖画而累,所以他笔下的牡丹逐渐超越世俗,进入自由和唯美的境界。这个时期于非闇笔下的牡丹开始稍洗铅华,由艳丽趋于淡雅,更显华贵,于非闇1950年创作了《墨牡丹》,放弃色彩,1959年再作《白牡丹》,尤其别具一格。他画牡丹并不拘泥于实物,汇集了春花、夏叶与秋千的典型之美,集于一体,尤具风神。于非闇习画始于写意,写意画强调用笔,要求笔墨皆活,再加上他的书法功底,所以,这就积淀形成了于非闇的线条功夫,奠定了扎实的笔墨功底。有了这种笔墨功底再进入工笔画领域,就能够使画面别开生面、另具意味。也可以说,于非闇的工笔花鸟画艺术是以写意画与书法做功底,由写入工,由放到收形成的结晶。

于非闇1959年所作的《白牡丹》是透视其笔墨特征的代表性作品。该作不施彩色,纯以墨线勾勒、再用淡墨渲染,尤显素雅高洁、雍容华贵,意态风神不同凡响。这幅作品中于非闇所用线条谨细圆润却又不失道劲刚健,循环超乎、连绵圆浑,且灵活生动,每一根线条都能见出用笔的起止,转折变化之中能够看出笔毫运行的轨迹,有疾徐刚柔之变化,都是活的,有生命在呼吸,有情感还有动感,形神毕现于毫端。整幅画没有一处败笔,一丝不苟,天衣无缝。于非闇画牡丹,勾勒花瓣、布叶、穿枝,他都用不同质感的线条,花瓣用线纤细曲折,显出花瓣之绵软温润,花叶道劲圆转,见出叶子的肥厚滋润,枝干则枯滞涩重,显出苍劲老辣。工笔画首重勾勒,次需渲染,因而对于线条的要求特别高,要把线条画出不同的质感与韵昧,是在白纸上直接显真功夫,如果线条不过关则寸步难行。于非闇此作正如在冰面上舞蹈,险极美极。

相对于写意画的笔墨,工笔画对于色彩表现的要求更高,是它的一个重要表现手段。于非闇的工笔花鸟精于用色,以至于他自己研究和制作绘画颜料,并写成了《中国画颜色的研究》一书,可见其用心。新中国成立之后,于非闇的工笔花鸟画在用色彩使用上又有新的境界,虽然他仍然使用艳色,但是更强调整体的色调,且注重色彩的搭配组合。他善于控制色彩的深浅浓淡调子,把握火候气息,于精微之处见广大,因而他这个时期的色彩使用远离了火气,多层积染不失纯正,雍容华贵但不俗气、不飘浮,更加老熟深沉、典雅厚重。

于非闇1956年创作的《玉兰黄鹂》,可以说又是他在用色艺术水准方面的一个代表作。此画初看恰似一幅纯粹的色彩图案画,整体色调斑斓多彩,似五彩宝石一般美轮美奂。多层积染而出的蓝色基调,既作底色又指天空,似与不似之间,把中国北方天空的蔚蓝表现得淋漓尽致。因为气候的干燥与天气的晴朗,仅只这种色彩控制的色相与明度,就蓝得如此令人陶醉,似乎不再需借助更多的形象即自成一美。成片的玉兰花簇在底色之上,同时更加衬出了花的冰清玉洁之感,再增添两只黄鹂鸟,跳跃的黄色使画面富于生机和活力,四五声黄鹂更添得热闹,活跃了画面的色彩和基调,同时以动衬静,使整个画面更加宁静素雅。再用赭色枝干和绿色叶芽穿插点缀,更加深化了层次,连贯了气脉,把春意和生机描绘得情境毕现。这幅画在于非闇先生逝世20年之后,1980年根据联合国教科文组织的要求,中国国家邮电部制作发行了一套印有中华民族特色的艺术纪念邮票,于非闇的这幅《玉兰黄鹂》被选入其中,成为中华民族艺术的名片,可见其审美与艺术价值。

新中国时期的画坛强调写生,这股风潮同样也影响到了于非闇晚年的工笔花鸟画创作。本来工笔画这一科强调临古,并且于非闇也的确是得益于临摹居多,但是他并不满足于此,为了在新时期开掘变革传统,他受西画创作方法的影响,自己常年坚持写生,并饲养禽鸟观察了解,著有豢鸽以及艺兰方面的著述。新中国提倡的写生则更加助长了于非闇的这一追求,他不但自己种花养鸟,而且还趁花开时节游园观赏,参观菊花展,研究色彩并采集画稿,还经常拜访园艺同好,观览并交流养植经验。著名作家老舍先生的家中广植花木,老舍之妻胡漯清女士又为于氏弟子,所以于非闇就经常到老舍先生家中赏花。1959年,这年正值新中国成立十周年,于非闇先生率众弟子趁秋浓前往老舍家中赏菊写生,并为向国庆献礼构思创作。众弟子正忙于俯首画菊,于非闇先生偶尔抬头,看见了院中挂满了熟透柿子的一棵柿树,刹那间他不由心醉神迷,接着灵感一动,遂创作出了他的又一幅代表作——《丹柿》。

于非闇的工笔花鸟画加入了写生,但并不是自然主义的写实,他的花鸟画在章法上剪裁精当、布局严谨,一花一叶措置妥帖,花与鸟的形象断连向背都经过了缜密的推敲和取舍,疏密繁简富于章法,因而整体感极强。像这幅《丹柿》,构图并不太满,但是并不觉空,极其简练的几个花鸟,以少胜多,组合起来一片生意,机趣盎然,完全就是依靠了章法处置来营造的效果。此作整体章法剪裁精当,大体布局完整统一,局部之内有层次深入,来龙去脉结构清晰明朗,各部分之间有呼应穿插,主次详略分明,的确做到了主线明朗,层次清晰,且深处细腻精微。这种境界并不容易做到,因为工笔画的形象不能含糊,但又要在明朗之中分出层次,这就要在工致之中分化出疏密、断连、向背、藏露、层次,这才是工笔画的手段。同时这幅作品温暖的色调营造出了一种意味和境界,充满着丰收的喜悦,把古都秋天的诗意乃至四季的轮回、宇宙的气息都表现出来了,且紧扣了国庆的时代主题。这幅画作在1959年于非闇先生逝世之后,老舍先生撰文《悼于非闇画师》,此文配《丹柿》画作发表在这年7月7日的《人民日报》上。

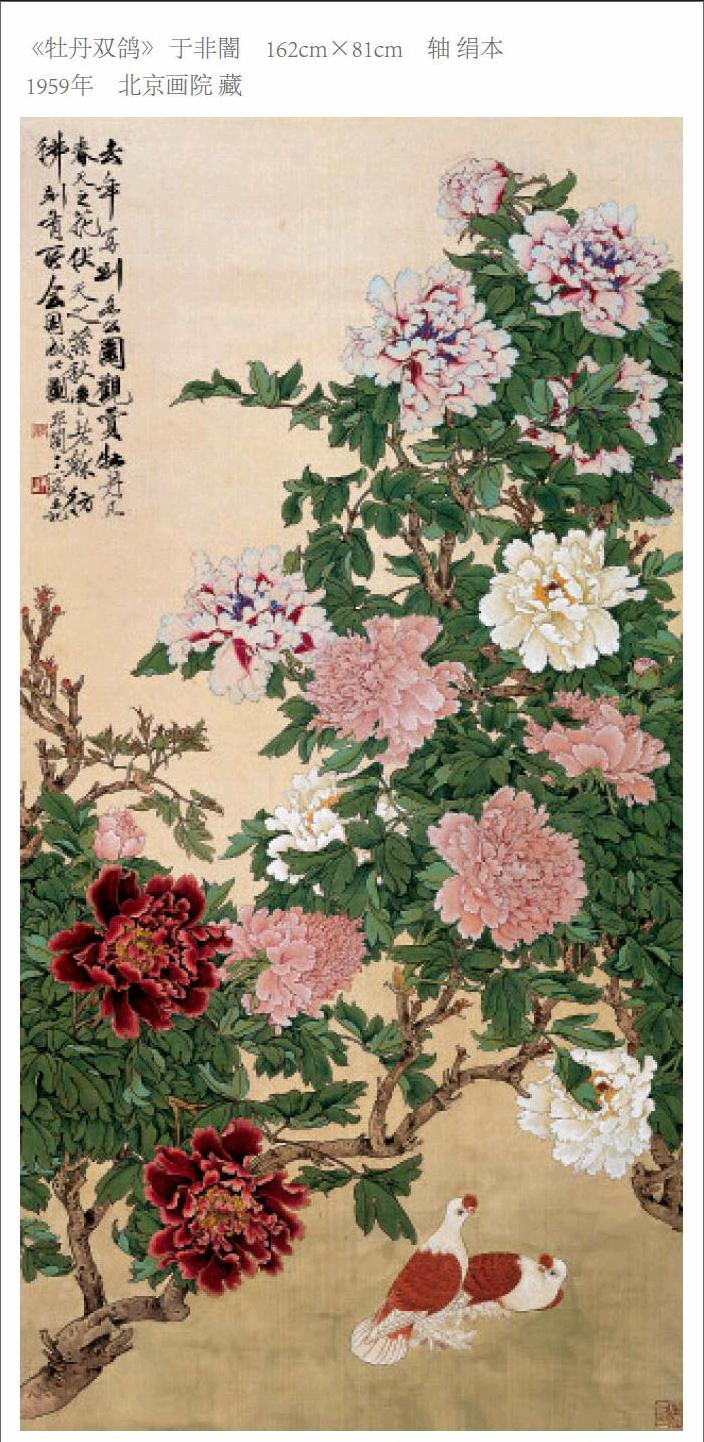

新中国成立之后,和平成为中国乃至世界的时代主题,鸽子在世界文化中的和平寓意逐渐被融会到中国传统文化之中,于是这一题材成为画界的一个潮流性风尚,众多写意画家都画鸽子歌颂世界和平、祝福祖国昌盛安宁。于非闇早年就饲养鸽子并著有《都门豢鸽记》,但是在解放前他所画并不是太多,养鸽主要是作为玩意儿。新中国成立之后,于非闇才尤其加重了对这一题材的描绘,并在每年的国庆都向祖国献礼。为了画好鸽子,于非闇还经常外出观察,在老舍先生的建议之下,他还曾到天安门城楼上蹲守近观翔鸽。因为有着丰富的饲养和观察实践,于非闇对这一禽鸟的生态结构以及生活习性非常熟悉,再加上他自己的笔墨和技法基础,还与新中国的文化风潮相遭遇,于非闇在传统粉本的基础上参入写生,配以牡丹花卉,他的鸽子画得也很有特色,成为其代表性题材之一。1959年于非闇所作的《牡丹双鸽》为其这一题材的代表性作品之一,该画以富丽堂皇的牡丹相配,两只鸽子悠闲踱步、自在觅食,色彩艳而不俗,造型醇厚典雅,营造出一种安宁祥和的气氛。另外,于非闇刚健犀利的瘦金体书法,静穆深沉但又不沉闷,与其工笔花鸟画的整体格调协调一致,为画面更添动感与雅致。

此作也正显示了于非闇的花鸟画在新中国时期的艺术特色,因为当时很多的艺术家是通过直白的题材转换,画果蔬庄稼来歌颂社会农业建设,或者题写谐音寓意来表现时代主题的。于非闇则坚守了工笔花鸟画本身的语汇,开掘创新,以其艺术意境与风格特色来映现时代趣味,他的画中清新欢快的情调、明朗雅健的意味,暗合时代精神,含蓄委婉,雅俗共赏,因而他的艺术经历了时间的考验,我们今天依然可以欣赏品味。

(马明宸/北京画院理论研究部研究员、中国国家画院崔子范艺术研究室研究员、人民日报社神州书画院特约书画家)